Солнце — звезда с многовековой историей: что мы знаем о ней на самом деле

Наша цивилизация существует не только благодаря тем уникальным физическим и климатическим условиям, которые присутствуют на планете Земля. Во многом этот уникальный баланс, само физическое существование земной жизни обязаны существованию Солнца – нашего главного светила. Свет и тепло — основа нашей жизни.

В течение 4,5 млрд. лет Солнце регулярно встает на горизонте, после чего через 8-18 часов исчезает на западе

Что мы знаем про звезду Солнце

4,5 — 5 миллиардов лет существует тандем Земля – Солнце. Все это время наша планета пребывает в составе Солнечной системы, равномерно двигаясь по своей орбите вокруг центральной звезды. Почти круговая земная орбита позволяет нам регулярно видеть солнечный свет и чувствовать тепло самой близкой к нам звезды. В афелии Земля удаляется от центрального светила на расстояние 152 млн. км. В перигелии Солнце становится к нам ближе на 5 млн. км. Дистанция между двумя объектами составляет 147 млн. км.

Состояние орбиты Земли вокруг Солнца. В афелии расстояние составляет 152 млн. км, в перигелии Земля приближается на расстояние в 147 млн. км.

О нашей звезде мы знаем очень много. Еще древние уделяли Солнцу пристальное внимание. Помимо божественной сути, которую приписывали Солнцу, ему отвели функцию определения летоисчисления. Солнечные календари были придуманы еще в Древнем Египте, пользовались услугами светила индейцы Северной Америки, составляя свой календарь. Даже современная цивилизация живет по летоисчислению, разработанному с учетом движения центрального светила Солнечной системы.

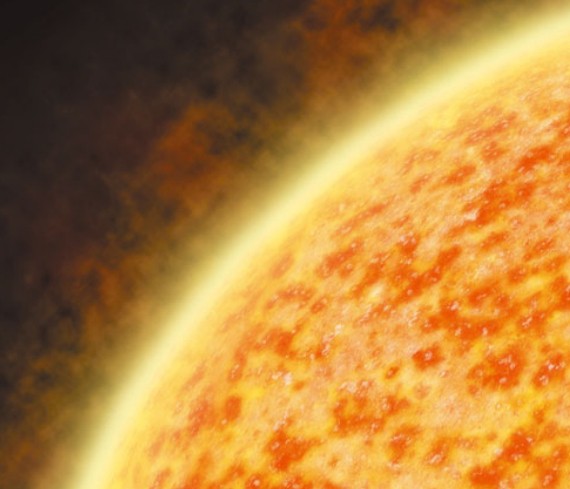

Более точные астрофизические параметры о ближайшей к нам звезде ученым удалось получить только с появлением специальных приборов, инструментов и приспособлений. Как и предполагалось, теплое и ласковое Солнце представляет собой колоссальных размеров газообразный огненный шар, скопление раскаленных до температуры в миллион градусов газов. В процессе изучения светила были использованы спектрограф и спектрогелиограф, коронограф, радиотелескопы. Наблюдать за раскаленной звездой в обычный телескоп не представляется возможным. Только благодаря снимкам, полученным с борта автоматических космических зондов и фотографиям, снятым с борта космического телескопа «Хаббл», нам удалось получить изображение лика Солнца.

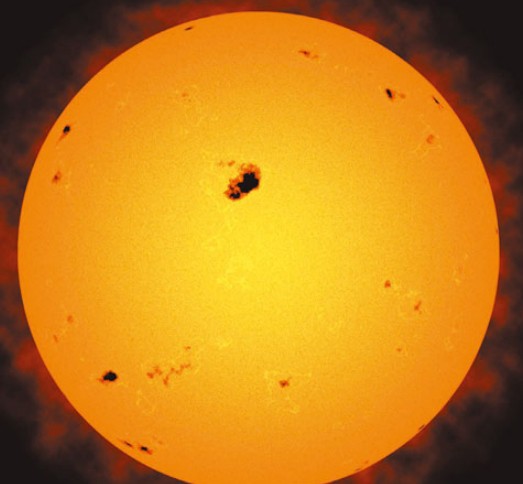

Наблюдаемый с Земли в оптический телескоп солнечный диск в момент прохождения через него Меркурия

С Земли лик светила кажется нам не таким уж большим, какой он есть на самом деле. Видимый солнечный диск имеет поперечник всего 50-70 сантиметров. Если наблюдать за Солнцем с далекого Плутона, то центральная звезда Солнечной системы имела бы размеры обычной яркой звезды, каких сотни тысяч на земном ночном небосклоне. С поверхности Меркурия все будет выглядеть наоборот. Солнечный диск будет закрывать практически две трети небосклона планеты, обдавая поверхность планеты огненным жаром.

Астрофизические параметры Солнца

Реальные размеры звезды под именем Солнце в сравнении с остальными объектами Солнечной системы колоссальны. Только по объему Солнце будет в миллион триста тысяч раз больше Земли. Здесь с легкостью уместятся все планеты Солнечной системы, включая такие гиганты как Юпитер, Сатурн и Нептун. Объем Солнца составляет 1,40927·10²⁷ м³. Соответственно у такого крупного небесного тела и огромная масса. Весит оно 1,9885·10³⁰кг, что в 332 тыс. раз больше массы голубой планеты. Звезды тяжелее всех планет, спутников, астероидов и комет Солнечной системы вместе взятых. Что касается плотности, то звезда, состоящая из раскаленного газа, имеет плотность меньшую, чем у нашей планеты — 1,409 г/см³ против 5,51 г/см³.

Сравнение размеров Солнца с планетами Солнечной системы. Потребуется 1 млн. 300 тыс. наших планет, чтобы достичь размеров нашей звезды.

Диаметр солнечного диска составляет 1 млн. 384 тыс. километров. Этот параметр равен четырем расстояниям от Земли до Луны. Солнце является центром Солнечной системы, в состав которой входят 8 крупных планет, 5 карликовых планет, 184 естественных спутников. Помимо этого здесь также встречаются многочисленные астероиды и кометы с коротким периодом обращения.

Месторасположение звезды Солнце в Галактике

Если для Солнечной системы наша звезда является главным и центральным объектом, определяющим движение планет и других космических объектов, то в масштабах галактики Солнце является всего лишь маленькой пылинкой.

Позиция, которую занимает звезда Солнце в масштабах галактики Млечный Путь

Галактика Млечный Путь представляет собой плоский спиралевидный диск диаметром 100 тыс. – 120 тыс. световых лет. Толщина этого колоссального образования составляет 1000 световых лет. После того как ученым удалось более детально изучить строение родной галактики, оказалось, что у нее имеется четыре огромных рукава. В одном из ответвлений рукава Стрельца и располагается Солнце со своей звездной свитой. Ориентировочно звезда находится на расстоянии 26 тыс. световых лет от центра галактики.

По мнению ученых, эта галактическая область отличается достаточным спокойствием, чего не скажешь о центральных областях Млечного Пути. Звездные скопления, в которых пребывает родная для нас звезда, не достаточно плотны. Силы гравитации на данном участке Млечного Пути действуют сбалансировано и размерено, о чем свидетельствует довольно спокойное существование Солнечной системы на протяжении миллиардов лет. В масштабах космоса Солнце — сравнительно небольшое небесное тело. Звезда относится к классу желтых карликов, которым уготована спокойная и размеренная долгая звездная жизнь. Что касается видимого спектра, то Солнце относится к звездам спектрального класса G2V.

Определить более точный звездный адрес для Солнца и для нашей Солнечной системы не представляется возможным ввиду большого скопления межзвездного газа и облаков космической пыли. Только в XX веке ученым-астрофизикам удалось получить снимки галактики с различных ракурсов, благодаря которым удалось составить трехмерное строение Млечного Пути и точнее определить месторасположение Солнца.

Солнце в окружении других небесных объектов, которые населяют рукава Стрельца-Лебедя

На детальной модели хорошо видны окрестности нашей звезды и ее окружение. Ближайшей соседкой Солнца является красный карлик Проксима, входящий в тройную звездную систему Альфа Центавра. Лететь до этой звезды придется четыре световых года. Хорошо знакомый астрономам Сириус расположился в два раз дальше, в 8 световых годах от нашей Солнечной системы. Ближайшей крупной звездой сегодня считается красный сверхгигант Бетельгейзе, который находится от нас на расстоянии 570 световых лет.

Скоростные и орбитальные параметры звезды Солнце следующие:

- скорость движения Солнца вокруг центральной части галактики Млечный Путь составляет 217 км/с;

- период полного оборота нашей звезды вокруг центра галактики составляет 226 млн. лет;

- за время своего существования Солнце только 20 раз совершило полный оборот вокруг центра галактики.

Что касается возраста Солнца, то наша звезда сейчас пребывает в середине главной последовательности, находясь в зрелом возрасте. На финальном этапе своей карьеры, через 4-5 млрд. лет Солнце превратится в красный гигант, который будет медленно затухать и станет в дальнейшем белым карликом. Вероятно, что через десятки млрд. лет Вселенная озарится вспышкой сверхновой, после которой со звездной карты исчезнет звезда под именем Солнце.

Месторасположение Солнца в главной последовательности, соответствующее спектральному классу светимости G

Строение Солнца: краткая характеристика внешних слоев звезды

Что касается самой звезды, то наше Солнце относится к разряду нормальных звезд, масса которых позволяет сохранять устойчивость в течение длительного времени. Видимая поверхность звезды представляет собой область излучения и называется фотосферой. Глубина этого слоя составляет несколько сот километров и располагается он сразу за зоной конвекции. Фотосфера является источником солнечной радиации, которая распространяется в космическое пространство во все стороны. Время, затрачиваемое на путь солнечной радиации к Земле, равняется восьми минутам. По своему составу фотосфера нашего светила неоднородна. Она представляет собой многочисленные яркие и горячие ячейки, чередующиеся с темными пятнами и яркими факелами. Последние являются продуктом деятельности сильнейшего магнитного поля звезды.

Поверхностные слои Солнца: фотосфера, нижняя хромосфера, верхняя хромосфера и корона

Средние параметры температуры поверхностного слоя достигают огромных значений — 5000⁰ С. Темные пятна имеют более низкую температуру, до 2000 градусов Цельсия. Факелы, наоборот, являются самыми горячими участками солнечной фотосферы.

Следом за фотосферой находится хромосфера. Эта область имеет толщину в 2000 км и гораздо горячее фотосферы. Именно в этой области происходят активные процессы, оказывающие влияние на все объекты Солнечной системы, включая нашу Землю. Здесь рождаются хорошо известные солнечные протуберанцы — горячие выбросы звездной материи.

Наличие короны — главная отличительная черта звезды, которая находится в возрасте своей зрелости

Солнечная корона — самый верхний слой атмосферы звезды. Здесь господствуют колоссальные температуры, которые достигают значений в миллион Кельвинов. Чем дальше от границы хромосферы, тем выше температура. На расстоянии в 70 тыс. километров от мнимой поверхности Солнца температура ионизированного газа достигает двух миллионов Кельвинов. Оптическая граница короны хорошо видна на расстоянии в 10-20 солнечных радиусов.

Описание структуры Солнца

Солнце на три четверти состоит из молекулярного водорода, который является главным ядерным топливом. Менее 25% приходится на гелий и только один процент приходится на азот, углерод и кислород.

Огромное давление, вызываемое силами внутренней гравитации, запустили цепную термоядерную реакцию миллиарды лет назад. Огромные запасы водорода являются залогом долгой жизни нашего светила. До тех пор, пока происходит термоядерный синтез, звезда Солнце горит и живет. Вся система находится в устойчивом и сбалансированном виде. Расщепляясь в ходе сложных химических и термодинамических процессов на атомы, водород превращается в протоны и электроны.

Для этого процесса необходимо колоссальное давление, которое в 340 млрд. раз превышает давление земной атмосферы. Для запуска термоядерной реакции необходима и высокая температура, составляющая в недрах Солнца 115 млн. градусов Цельсия. Давление внешних слоев звезды компенсируется давлением, испускаемым солнечным ядром. В противном случае звездная материя обрушилась бы к центру звезды.

В процессе реакции при температуре 10-14 млн градусов Цельсия горение водорода сопровождается следующими процессами. Из четырех ядер водорода образуется одно ядро гелия. Этот процесс сопровождается колоссальным выделением тепловой и световой энергии.

Важен момент, который характеризует мощность, выделяемую Солнцем. Равномерное горение ядерного топлива обеспечивает спокойное существование звезды в течение миллиардов лет. Другими словами, скорость преобразования тепловой и световой энергии у нашей звезды меньше удельной мощности тепловыделения живого человека. По мере выработки водородного топлива в составе звездной материи звезда начнет расширяться. Размер звезды значительно вырастет, переведя Солнце в категорию красных гигантов. Вместо затухающих термоядерных реакций деления водорода в дело вступят реакции горения гелия. В результате деления гелия образуются углерод и кремний. Расширение звезды будет продолжаться до тех пор, пока собственные силы тяжести Солнца не смогут удерживать звездный газ. На месте красного гиганта возникает планетарная туманность, в центре которой останется белый карлик — обнажившееся ядро бывшей звезды.

Спустя 4-5 млрд. лет, если Земля переживет фазу красного гиганта, Солнце по размерам сравняется с нашей планетой.

Эволюция Солнца в главной последовательности. Рождение из протозвезды — нынешнее состояние зрелости — фаза красного гиганта — планетарная туманность и белый карлик.

Благодаря современным достижениям науки учеными-астрофизикам и ядерщикам удалось более детально подойти к изучению звезд. Солнце, самая ближайшая к нам звезда, предоставляет для этого все необходимые условия. Исследуя наше главное светило, мы можем получить представление о том, чем живет звезда и какие процессы происходят в ее недрах. Чем больше мы продвигаемся в вопросах изучения Солнца, тем проще нам будет понять те процессы, которые происходят уже в масштабах галактики и Вселенной.

Источник

Солнце — центр Солнечной системы

Солнце — единственная звезда Солнечной системы. Вокруг него вращаются планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. Солнечное излучение поддерживает жизнь на Земле, потому что без света невозможен фотосинтез, а также определяет климат.

Излучение Солнца — основной источник энергии на Земле. Его мощность характеризуется солнечной постоянной. Она равна приблизительно 1,37 кВт/м 2 .

Само Солнце — сравнительно молодая звезда. Его возраст — около 4,5 млрд лет. Сейчас Солнце находится в середине жизненного цикла. Со временем, расходуя запасы водорода, оно становится горячее, а его светимость возрастает. Примерно через 1,1 млрд лет она возрастет на 11%, и жизнь на поверхности Земли станет невозможной. В дальнейшем Солнце сначала станет красным гигантом, а потом — белым карликом.

Структура у Солнца следующая:

- Ядро — центральная часть, где происходит термоядерная реакция превращения водорода в гелий. Энергия из ядра передается от одного слоя к другому, а с поверхности Солнца излучается в космос.

- В зоне лучистого переноса энергия переносится в основном посредством излучения и поглощения фотонов.

- В конвективной зоне энергия переносится движением самого вещества. Именно в этой зоне зарождаются разнообразные движения солнечного вещества и магнитное поле.

- Фотосфера — это слой, излучающий свет. Газ в фотосфере разрежен и вращается неравномерно. На экваторе он делает оборот за 24 дня, на полюсах — за 30 дней.

- Фотосферу окружает хромосфера. Обычно она не видна, но во время затмений, когда Луна закрывает яркую фотосферу, хромосфера над ней светится красным светом.

- Внешняя оболочка — корона. Ее составляют в основном протуберанцы и энергетические извержения, которые образуют солнечный ветер. Средняя температура короны — 1—2 млн К, но на некоторых участках она достигает 8—20 млн К. Тем не менее вещество короны разрежено, и ее тоже можно увидеть во время затмений.

Если взять солнечного вещества размером с булавочную головку и поместить в атмосферу нашей планеты, то оно с невероятной скоростью поглотило бы кислород и за доли секунды уничтожило бы все живое в радиусе 160 км.

Солнечная активность

Солнце обладает сильным магнитным полем, которое со временем изменяет свою напряженность и направление. Изменения магнитного поля порождают явления, которые называются солнечной активностью: солнечные пятна, солнечные вспышки, солнечный ветер.

Солнечный ветер — поток ионизированных частиц, который распространяется на миллионы километров. За год Солнце теряет с солнечным ветром от 2 • 10 -14 до 3 • 10 -14 солнечных масс. За 150 млн лет оно теряет массу, равную массе Земли.

Солнечная активность воздействует на магнитное поле нашей планеты и структуру земной атмосферы, вызывая геомагнитные бури в высоких широтах. Эти бури вредят средствам связи и пагубно сказываются на самочувствии подверженных таким явлениям людей. Считается, что солнечная активность повлияла на формирование и развитие Солнечной системы.

Солнечная активность меняется периодически. Максимумы, когда на поверхности Солнца больше всего солнечных пятен, происходят примерно раз в 11 лет. Правда, за последние 300 лет этот период варьировался от 7 до 17 лет.

Самая большая группа солнечных пятен за историю наблюдений появилась в апреле 1947 г. Ее максимальная длина составляла 300 000 км, максимальная ширина — 145 000 км, а максимальная площадь была примерно в 36 раз больше площади поверхности Земли. Всего в этой группе было 172 пятна.

После появления пятна могут просуществовать от нескольких часов до нескольких месяцев. Их форма и размеры бывают различными, а температура на 1000—1500°С ниже температуры остальной поверхности нашего светила, и лишь поэтому они кажутся темными. Холодными пятна можно считать только относительно прочих участков поверхности Солнца.

Связана ли низкая солнечная активность с похолоданием

Во второй половине XVII в. солнечная активность была значительно ослаблена. Этот период называют Маундеровским минимумом. Тогда же в Европе наблюдалось заметное похолодание. Например, замерзали река Темза и каналы Голландии. Вполне вероятно, что это похолодание было вызвано снижением солнечной активности, хотя это и не доказано.

Источник