Энергия Солнца и звезд.

Энергия Солнца и звезд. Получить температуру в несколько миллионов градусов в земных условиях очень трудно. Но оказывается, что термоядерные реакции идут в природе без нашего участия.

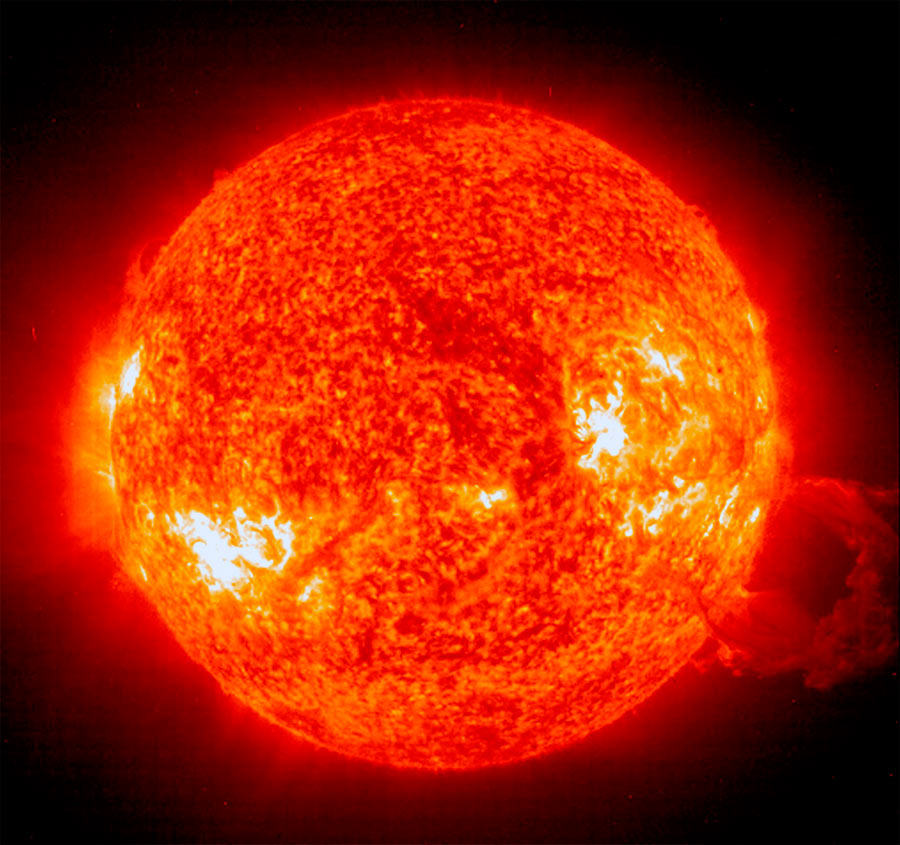

Солнце и звезды излучают огромную энергию в мировое пространство, и эта энергия пополняется за счет ядерных реакций соединения легких элементов. В центре Солнца температура порядка 13 миллионов градусов. При этой температуре атомы полностью ионизованы, то есть вокруг их ядер уже не существует электронных оболочек. Фактически Солнце заполнено электронно-ионным газом. Высокие температуры вызывают колоссальные давления этих газов, и ядра могут подойти значительно ближе друг к другу, нежели в земных условиях при обычных температурах. Благодаря давлению плотность газов в центре Солнца равна около 80 граммов на кубический сантиметр, что намного больше ‘плотности самых тяжелых твердых тел на земле.

Исследования показали, что на Солнце и в ряде других звезд идет целый ряд ядерных реакций, в результате которых четыре атома водорода превращаются в одно ядро гелия.

В результате этих реакций выделяется огромная энергия. При превращении одного килограмма водорода в гелий выделяется тепло, достаточное для того, чтобы вскипятить полтора миллиона кубометров воды.

Интересно, что термоядерная реакция на Солнце протекает очень медленно. Нужно несколько миллионов лет, чтобы четыре атома водорода превратились в ядро гелия. Поэтому тепло, излученное десятками тонн солнечного вещества в сутки, недостаточно, чтобы вскипятить один стакан воды. При таком медленном процессе только благодаря участию гигантских масс возможно выделение Солнцем огромного количества тепла. Если применить известный уже нам закон взаимосвязи массы и энергии, то оказывается, что наше Солнце излучает такую огромную энергию, что вместе с этой энергией каждую секунду Солнце теряет четыре с половиной миллиона тонн своего веса. Правда, для Солнца эта потеря совершенно ничтожна. Масса его настолько велика, что за два миллиарда лет своего непрерывного излучения Солнце теряет не больше одной десятой процента своего веса.

Естественно, что в результате ядерных реакций содержание водорода на Солнце уменьшается, и после того как весь водород израсходуется, выделение энергии прекратится: Солнце погаснет. Но и здесь опасаться незачем. Сейчас на Солнце столько водорода, что его хватит, как показывают подсчеты, на 100 миллиардов лет.

Источник

Энергия звезд

Обычно думают, что главная трудность проблемы — в огромной мощности выделения энергии на Солнце и звездах. В действительности дело вовсе не в этом. Удельный темп энерговыделения на Солнце и в звездах более чем скромный. Так, в расчете на один грамм своего вещества Солнце ежесекундно выделяет всего по 2 эрга. По обыденным земным меркам это совершенно ничтожный темп энерговыделения — как в куче гниющих осенних листьев. В человеческом теле темп выделения энергии на четыре порядка (!) выше, чем в Солнце. Однако чтобы поддерживать такой уровень производства энергии, нам нужно трижды в день есть. А Солнце (и звезды) светят миллиарды лет, не питаясь.

Итак, истинная проблема состоит в том, что звезды светят очень и очень долго. За это время они успевают высветить действительно огромные количества энергии. Откуда же она черпается?

Как уже говорилось, вопрос был поставлен в 40-е годы XIX века, с открытием закона сохранения энергии. Сразу же стало ясно, что источником энергии в принципе может быть гравитация. Так, Роберт Мейер, один из отцов закона сохранения энергии, полагал, что Солнце светится за счет кинетической энергии выпадающего на него метеорного вещества. Любопытно, что в течение многих десятилетий гипотеза Мейера считалась чуть ли не смехотворной и упоминалась лишь как исторический курьез. Однако теперь мы знаем, что модернизированный вариант механизма Мейера — аккреция — играет в мире звезд важную роль.

Другой пионер принципа сохранения энергии Герман Гельмгольц предположил, что свечение Солнца может поддерживаться его медленным вековым сжатием, что приводит, разумеется, к выделению гравитационной энергии. Вскоре вслед за Гельмгольцем Дж. Томсон (более известный нам как лорд Кельвин; титул лорда он получил за научные заслуги) уточнил его оценку времени такого сжатия, учтя неоднородность в распределении солнечного вещества вдоль радиуса. За счет такого, как мы теперь говорим, кельвиновского сжатия Солнце могло бы, заметно не меняясь, светить лишь десятки миллионов лет. Любопытно, что сам Кельвин, а вслед за ним и многие другие, рассматривали это как серьезный аргумент против правильности дарвиновских представлений о биологической эволюции, требовавшей по крайней мере на порядок больших времен. В конце XIX века вера в закон сохранения энергии была незыблема — а никакого другого источника энергии звезд, кроме самогравитации, видно не было. Правда, оценки возраста Земли, получавшиеся средствами геологии, давали по крайней мере сотни миллионов лет, что указывало на необходимость поиска какого-то дополнительного источника солнечной энергии.

Ситуация резко обострилась, можно сказать стала катастрофической, вскоре после открытия радиоактивности. Первые же надежные определения возраста Земли показали, что он не менее 1.5 миллиарда лет (современная оценка — 4.6 миллиарда). Отыскание источника энергии Солнца и звезд стало одной из жгучих проблем естествознания.

К середине 20-х годов выяснилось, что таким источником в принципе могли бы служить ядерные реакции, ведущие к превращению водорода в гелий. Масса четырех протонов слегка превосходит массу ядра атома гелия — альфа-частицы, так что при таком процессе превращалось бы энегрию около 0.7% массы покоя. Но по соотношению Эйнштейна E = mc2 при превращении в энергию даже очень малой массы m выделяется колоссальная энергия, так как множитель пропорциональности — квадрат скорости света c2 — очень велик (в системе СГС — порядка 1021). Горячим проповедником идеи термоядерного горения водорода в 20-е годы был фактический создатель теории внутреннего строения звезд А.Эддингтон. Однако поначалу эта идея встретила серьезные возражения Резерфорда и его коллег. Температура в центре Солнца, рассчитанная самим же Эддингтоном (20 млн кельвинов) и оказавшаяся, как мы теперь твердо знаем, близкой к действительной (15.5 млн кельвинов), явно недостаточна для того, чтобы за счет кинетической энергии своего теплового движения протоны могли преодолеть электростатическое кулоновское отталкивание и сблизиться настолько, чтобы вступили в игру ядерные силы. Расхождение было очень серьезным — на три порядка по температуре. «Пойдите поищите местечко погорячее» — вот что постоянно слышал Эддингтон от своих коллег-физиков.

Решение проблемы пришло с развитием квантовой механики. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, говорить о точном местоположении частицы не имеет смысла — она как бы размазана по некоторой области пространства и с разной вероятностью может быть обнаружена в разных местах. Это, в частности, делает возможным присутствие частицы и в тех областях пространства, где классические законы сохранения энергии и импульса это строго запрещают. В итоге непреодолимый для классической частицы кулоновский потенциальный барьер становится как бы «полупрозрачным» (так называемый туннельный эффект). Первыми на роль этого эффекта для решения загадки источников звездной энергии в 1929 г. указали Р.Аткинсон и Ф.Хаутерманс. Созданная в это же примерно время Г.А.Гамовым теория альфа-распада дала математический аппарат, положенный в конце тридцатых годов в основу количественной теории термоядерных реакций в недрах звезд. В 1937-1939 годах появляется, наконец, долгожданное окончательное решение давней загадки источника звездной энергии (Г.Бете и — независимо — К.Вейцзекер).

Слить четыре протона в альфа-частицу за один акт практически невозможно: вероятность четверного столкновения пренебрежимо мала, поэтому процесс идет в несколько шагов. Детальный анализ всех возможных при температурах порядка 20 млн кельвинов ядерных реакций в газе космического химического состава привел к открытию двух возможных способов построить альфа-частицу из протонов.

Первый способ — это знаменитый CN-цикл, или цикл Бете. Вот эта цепочка реакций:

13C + 1H → 14N + γ

14N + 1H → 15O + γ

15N + 1H → 12C + 4He

__ __ __ __ _

Ее итогом является, очевидно, слияние четырех протонов в a-частицу, а углерод, азот и кислород выступают лишь как катализаторы. При всей кажущейся очевидности последнего утверждения оно нуждается в оговорке, имеющей важное значение для астрономов: на начальном этапе работы цикла, пока еще не установился стационарный режим, большая часть углерода превращается в азот, а оставшийся углерод приобретает специфический изотопный состав, резко отличающийся от того, который имеется на Земле и в атмосфере Солнца. По этим признакам можно с уверенностью опознавать вещество, подвергшееся переработке в CN-цикле.

Второй способ синтеза альфа-частиц в звездах — так называемая pp-цепочка:

1H + 1H → 2D + e+ + ν

3He + 3He → 4He + 21H

Первые две реакции происходят по два раза, так как надо выработать два ядра 3He, прежде чем сможет произойти заключительная реакция, синтезирующая 4He.

Первоначально считалось, что наше Солнце вырабатывает свою энергию по первой схеме, т.е. за счет цикла Бете. В 50-е годы, однако, стало ясно, что это не так, и преобладающую роль играют pp-цепочки. Причина в том, что, как показал более внимательный анализ, центральная температура Солнца немного ниже, чем принималось ранее, а рост темпа выделения энергии с температурой у цикла Бете происходит существенно быстрее, чем для pp-цепочек. Однако в звездах с массами, превосходящими 1.2 массы Солнца, доминирует в выделении энергии CN-цикл.

Простой энергетический расчет показал, что в Солнце выгорание водорода в его центральной части займет около 10 млрд лет. Проблема источников энергии Солнца и подавляющего большинства звезд, в частности, всех звезд так называемой главной последовательности, была тем самым окончательно решена. Однако ее решение сразу же дало и другой, важнейший для всей астрономии результат: стало ясно, что рождение звезд — это непрерывный процесс, который происходит буквально на наших глазах. Так как запасы ядерной энергии, очевидно, пропорциональны массе звезды, а темп ее расходования — светимость звезды — пропорциональна, грубо говоря, кубу массы, ясно, что все массивные звезды должны быть по астрономическим меркам совсем молодыми. Взяв в качестве примера массивную звезду Y Лебедя, Бете в своей эпохальной работе пришел к выводу, что возраст этой звезды должен быть менее 3.5·107 лет. «Приходится предположить, что Y Лебедя и подобные ей другие массивные звезды родились сравнительно недавно» — писал он в 1939 г. Отождествление источников энергии звезд открыло прямой путь к пониманию эволюции звезд — другому великому достижению естествознания XX века.

Поскольку водород — основная составляющая звездного вещества (около 70% по массе) и поскольку при синтезе гелия выделяется большая часть ядерной энергии, запасенной в веществе, основную часть своей жизни звезды светят, сжигая водород. Последующие стадии ядерного горения, начинающиеся с весьма нетривиального процесса — слияния трех альфа-частиц в ядро 12C — важны, пожалуй, в первую очередь не с точки зрения энергетики, в этом отношении ничего принципиально нового здесь нет. Гораздо важнее другое: как выяснилось в 50-е годы, на этих последующих этапах ядерной жизни звезд произошел (и продолжает происходить) синтез всех «тяжелых» элементов, кроме водорода и частично гелия. Эти последние достались нам от Большого Взрыва. Поскольку именно тяжелые элементы — это основа жизни, без преувеличения можно сказать, что первым принципиальным шагом к созданию возможности появления жизни во Вселенной стали те ядерные процессы, которые происходят в недрах звезд после выгорания там водорода. Но это уже другая тема.

Источник

Почему звезды светятся и откуда берется их энергия?

За счет чего Солнце получает энергию для горения и насколько её хватит?

Где звезды берут энергию и чем “питается” Солнце?

За счет чего звезды расходуют такие чудовищные количества энергии? Чем “питается” само Солнце? Не смотря на гигантские размеры звезд, их энергия должна пополняться, ибо «вечного двигателя» в природе не существует.

Какой мощи должна быть эта энергия, что её хватает на миллиарды лет? Хороший вопрос, учитывая, что подсчитано: если бы Солнце состояло из лучшего угля, то, получай оно для этого в достаточном количестве кислород, полностью сгорело бы примерно за 1500 лет.

Некогда существовало мнение, что энергия Солнца поддерживается падением на него метеоритов. Их энергия превращается при падении в теплоту, поддерживающую излучение Солнца. Такой способ питания помог бы Солнцу не больше, чем нам, если бы мы вздумали вскипятить бочку воды, ставя на ее крышку горячие утюги.

Кроме того, метеоритов должно было бы сыпаться на Солнце невероятно много, и они так быстро увеличивали бы массу Солнца, что это было бы заметно.

Может быть, тогда, энергия Солнца пополняется за счет его сжатия, то есть постоянного уменьшения в размерах? Звучит логично, ведь при сжатии, энергия тяготения к центру переходила бы в энергию тепловую. Но и эта теория разбилась о математику.

Было вычислено, что даже если бы Солнце было некогда бесконечно большим, чем сейчас, то и в этом случае его сжатия до современного размера хватило бы на поддержание энергии всего лишь в течение 20 миллионов лет. Между тем доказано, что земная кора существует и освещается Солнцем гораздо дольше – как минимум 4,5 миллиарда лет. Сжатие может иметь и наверное имеет место, но не оно служит главным источником солнечной энергии.

Наше Солнце – громадный ядерный реактор и его топлива хватит ещё на 10 миллиардов лет

Тогда, возможно, недра звезд состоят из радиоактивных элементов, таких, как торий, уран и радий? Распадаясь, эти элементы выделяют теплоту.

Но, если бы Солнце целиком состояло из радия, то оно излучало бы… больше энергии, чем действительное Солнце! Тем более, что при большой начальной расточительности, неизбежной при радиоактивном распаде, интенсивность его излучения спадала бы слишком быстро. Радий не мог бы поддерживать наше Солнце так долго, как это необходимо. Допустить же существование тяжелых, сверх-радиоактивных элементов (неизвестных на Земле), да еще сгустившихся в недрах Солнца, современная физика и теория внутреннего строения звезд не позволяют.

Вас может заинтересовать

Ответ на этот вопрос дала людям ядерная физика.

Ядерные реакции в недрах звезд

Как известно, большую часть любой звезды составляет водород, а как известно из школьного курса химии, этот газ очень хорошо горит. Правда “звездное горение” водорода отличается от привычного нам, ведь кислорода там очень мало.

Горение — это химический процесс, то есть перетасовка атомов между молекулами. Но энергии химических реакций недостаточно для поддержания солнечного тепла. С другой стороны, при чудовищном жаре в недрах звезд существование молекул невозможно, они там распадаются. Там возможны только перетасовки тех составных частей, из которых образованы сложные системы, называемые ядрами атомов.

При температурах в миллионы градусов происходит распад не только атомов, но и их ядер и перетасовка продуктов распада, отчего образуются новые химические атомы с иными химическими свойствами. Такие перетасовки называются ядерными реакциями.

Физика ядерных реакций установила, что источником энергии в звездах, в том числе и в Солнце, является непрерывное образование атомов гелия за счет атомов водорода.

Известно, что атом гелия весит приблизительно в четыре раза больше, чем атом водорода. Однако мы не получим атом гелия, сложив попросту четыре атома водорода. Прежде чем материал четырех водородных атомов создаст атом гелия, должен произойти целый ряд чудесных превращений, напоминающих сказочные превращения оборотней, и непременными помощниками и толкачами в этих превращениях оказываются атомы углерода.

Но такие превращения не проходят безнаказанно: при этом выделяется и теряется энергия, а она имеет массу. Оттого-то масса атома гелия получается несколько меньше массы четырех атомов водорода. Так работает фабрика гелия в недрах гигантских звезд.

Как бы не были велики запасы солнечного водорода, они все-таки не бесконечны. Тревожиться на этот счет не стоит – при современной мощности излучения Солнцу хватит “топливо” ещё минимум на 10 миллиардов лет (при том, что само Солнце появилось примерно 5 миллиардов лет назад).

Что же происходит когда звезда начинает “стареть” и “выгорать”? Водород превращается в гелий, а гелий, вероятно, превращается в более тяжелые элементы; следовательно, химический состав Вселенной подвержен непрерывному изменению. Отсюда напрашивается и вывод – на заре зарождения нашей Вселенной, большая её часть состояла из водорода.

С течением времени доля тяжелых элементов по отношению к водороду увеличивается. Часть звездного вещества, обогащенная тяжелыми элементами, возвращается обратно в межзвездную газовую среду, может быть, в форме протуберанцев или более грандиозных взрывов, и поэтому сам межзвездный газ обогащается тяжелыми элементами. Однако даже в настоящее время атомов водорода в 2000 раз больше, чем атомов тяжелых элементов.

Это, как минимум, свидетельствует о том, что наша Вселенная ещё сравнительно молода и до её “старости” осталось не так уж мало времени.

Источник