Кем был прототип Верещагина из «Белого солнца пустыни», и почему у него был полный дом оружия

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

«Павлинов во дворе видел? Вот на них сменял… мундир-то»

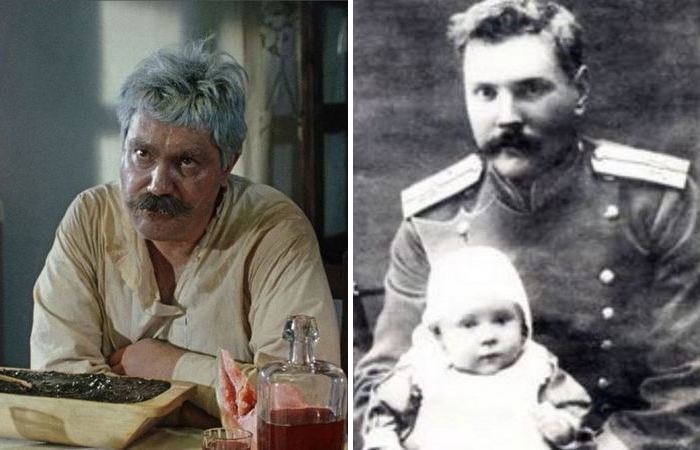

В «Белом солнце пустыни» персонаж Верещагина получился настолько удачным и харизматичными, что некоторые даже скажут, что это он главный герой фильма. Чего уж там, главная драма кино сводится к гибели Павла Артемьевича, а песню-лейтмотив «Ваше благородие, госпожа Удача», написанную Булатом Окуджавой, исполняет именно этот персонаж. На момент знакомства со зрителем киношный Верещагин – это человек, потерявший всякий смысл жизни: единственный сын умер, будучи совсем маленьким, пограничная застава упразднена после Революции, в регионе бардак и безвластие, а лучшие годы остались далеко позади. Поэтому Верещагин и заливает свое горе и безделье водкой.

При этом бойцовский дух Павла Артемьевича постоянно прорывается, однако каждый раз отсутствие конкретной цели и любящая супруга удерживают его от какого-нибудь безумного плана, в ходе которого «убьют ведь дурака». В конечном итоге под влиянием от знакомства с Суховым и Петрухой, а также после новостей о смерти последнего, Верещагин включается в борьбу с бандой Абдуллы и погибает.

«Я мзду не беру»

Судьба настоящего Верещагина – Михаила Дмитриевича Поспелова сложилась не так драматично. Однако, впечатление история Поспелова производит не меньшее. Родился Михаил Дмитриевич 10 августа 1884 года в Орле. В молодости, как и многие юноши, был пропитан революционным духом и идеями демократии. За излишнее вольнодумство Дмитрий Поспелов вылетел с первого места учебы, после чего поступил вновь в Тифлисское пехотное училище. Закончив учебу с отличием, поступил на службу в Русскую Императорскую армию. В 1911 году по собственному желанию перевелся служить на Каспий, на границу. Там он был отправлен в 30-ю Закаспийскую пограничную бригаду. С 1913 года стал ее начальником, получив звание штабс-ротмистра.

Под руководством Михаила Дмитриевича было 5 пограничных отделов сухопутной и морской охраны: несколько отрядов кавалеристов, четыре катера и целый миноносец «Часовой». Формирование Поспелова должно было контролировать 100 верст границы, бороться с нарушителями, контрабандистами и налетчиками из курдских племен, которые нападали на местные селения с целью угона рабов. Службу Михаил Дмитриевич знал на отлично, за что все бандиты в округе с ненавистью прозвали его «Красный шайтан». Такое прозвище Поспелов получил за рыжие усы. Коллеги отзывались о начальнике границе как о человеке исключительно надежном, честном, смелом, не берущим взяток. Вместе с Михаилом Дмитриевичем на границе жена и его семья: супруга и две дочери.

«Вот что, ребята: пулемёт я вам не дам»

Революция 1917 года закономерным образом покоя на границе не добавила. Когда император Николай II отрекся от престола, а власть в стране взяло либеральное Временное правительство, криминальный элемент почувствовал, что настало его время. То, что скоро начнутся большие проблемы, понял и Михаил Дмитриевич. Поспелов отправился в Ашхабад, где через старых знакомых раздобыл дополнительное снаряжение для заставы: ящик гранат, штоковый миномет, пулемет системы Льюиса. Вернувшись на заставу, Поспелов превратил ее в настоящую крепость. Дом был укреплен баррикадами. Наш герой также научил обращаться с оружием своих дочерей и супругу, понимая, что дальше ситуация на границе будет становиться только хуже, и Поспелов не ошибся.

Так как в стране был редкостный бардак, и без того немногочисленные пограничники начали дезертировать. Большинство просто опасалось за свои жизни: бандитов и контрабандистов становилось все больше. Всякий криминальный элемент был не прочь поквитаться с «прихвостнями режима» в лице таможенников. Однако, Михаил Дмитриевич с места службы не побежал, оставаясь верным присяге и долгу офицера, несмотря на то, что той страны, в которой он эту присягу давал, уже не было. Несколько раз басмачи крупным отрядом являлись к дому Поспелова. Каждый раз Михаил Дмитриевич окапывался и ощетинившись пулеметом и винтовками в руках детей и жены был готов дать бой. Правда, ни разу басмачи так и не решились штурмовать укрепленное жилище и поквитаться за старые обиды с царским таможенником.

Прошел год, случилась Октябрьская революция. Порядка в стране не добавлялось, а вскоре и вовсе началась Гражданская война. Все это время Поспелов оставался жить на границе в своем укрепленном доме. Местные жители шли кто куда. Одни шли к Красным, другие к Белым, третьи и вовсе становились бандитами. Оставшиеся в регионе немногочисленные бывшие сослуживцы звали Михаила Дмитриевича то к большевикам, то к белому движению, даже к бандитам Поспелова звали, но таможенник никуда идти не захотел.

«Мне за Державу обидно»

Беда пришла откуда не ждали: бандиты ничего не смогли сделать с храбрым пограничником, зато смогли сделать бывшие сослуживцы. Пользуясь хаосом гражданской войны, группа бывших пограничников захотела поквитаться с Михаилом Дмитриевичем за то, что он сам взяток не брал, и другим не позволял. Поспелова заманили в ловушку, избили и посадили в погреб. Правда убить сходу бывшие сослуживцы пограничника не смогли, стали пить водку для храбрости и слишком увлеклись. Все это время таможенник спокойно сидел в подвале. На утро горе-мстители протрезвели и охолонули, большинство разбежалось, а немногие оставшиеся с чувством стыда отпустили Михаила Дмитриевича.

Между тем ситуация на границе становилась все хуже и хуже. По всей бывшей империи хозяйничали банды, красные и белые рубили друг друга, а державы Антанты начали интервенцию в страну Советов. Тогда Михаил Дмитриевич решил, что проблема с бандами в условиях безвластия лечится только одним способом – собственной «бандой»! Поспелов объехал всю округу, собрал неравнодушных местных жителей и оставшихся сослуживцев и сколотил новый пограничный отряд, вооружил и обучил его. После чего принялся наводить в округе порядок: отгонять налетчиков, контрабандистов и басмачей. Изобретать велосипед Поспелов не стал, а просто сформировал несколько старых-добрых и проверенных временем кавалерийских пограничных разъездов.

Спустя некоторое время Гражданская война начала клониться к закату, большевики одерживали победу: белые армии были разгромлены, а интервенты были вышвырнуты из страны, с Германией и Польшей был подписан мир. Тогда-то в регион и пришли Красные. Вверенные под охрану еще при Царе 100 верст границы у Каспия произвели на комиссаров сильное впечатление. Благодаря отрядам Поспелова там был какой-никакой порядок и спокойствие. Поняв, что безвластие закончилось и в истории Отечества начинается новая страница истории, Михаил Дмитриевич не стал долго колебаться и пошел на службу к Красным в ВЧК. В 1921 году царского таможенника назначили командиром 1-го пограничного полка в Ашхабаде. В 1923 году Поспелова сделали начальником учебной приграничной школы, где он обучал офицеров младшего командного звена. С 1925 по 1933 годы в составе ВЧК несгибаемый пограничник принимал активное участие в операциях против басмачества в Средней Азии.

На момент начала Великой Отечественной войны Михаилу Дмитриевичу было 57 лет. Призыву на фронт бывший царский таможенник уже не подлежал. Вместо этого он был переведен на службу в пожарную охрану города Ташкент. Там он прослужил вплоть до своей смерти. Скончался настоящий Верещагин 10 августа 1962 года.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, почему в ряды Красной армии вступали царские генералы и офицеры.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Прототип таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни» оказался круче киногероя

Внук Михаила Поспелова: «Дед поднатуживался и ломал силомерную систему, потом брал выигрыш и вел всю толпу поить»

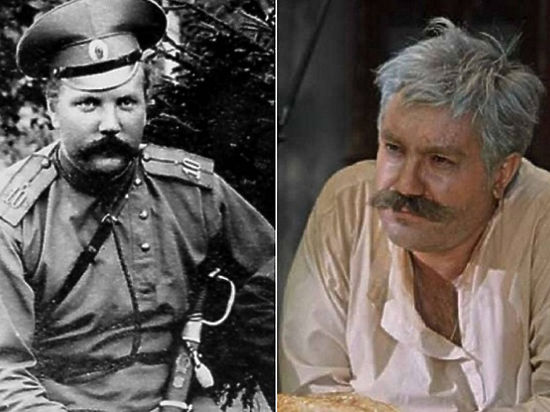

Мало кто знает, что у таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни» был реальный прототип — командир Гермабского погранотряда Михаил Дмитриевич Поспелов, человек недюжинной силы, которого контрабандисты за огненно-рыжие усы называли «красный шайтан». И судьба у него сложилась не менее драматично, чем у его кинодвойника.

Накануне Дня таможенника, который отмечается 25 октября, мы встретились с внуком Михаила Поспелова, Евгением Поповым, который рассказал о своем знаменитом деде.

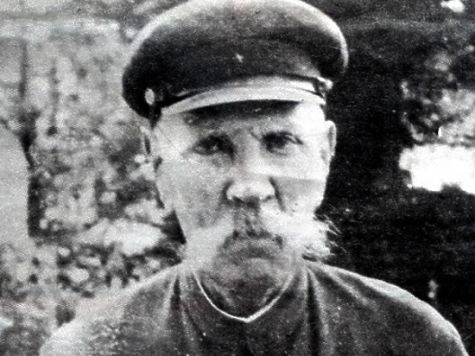

Фото из личного архива

Памятник таможеннику Павлу Верещагину, легендарному герою фильма «Белое солнце пустыни», стоит в штаб-квартире Федеральной таможенной службы в столичных Филях, в аэропорту — у здания Домодедовской таможни, около здания Курганской, Луганской, Амвросиевской таможни…

Таможенный катер, названный именем Павла Верещагина, несет службу на Дальнем Востоке. Колоритный киногерой, которого великолепно сыграл Павел Луспекаев, стал символом чести и неподкупности, а его фраза «я мзды не беру, мне за державу обидно» — крылатой.

«У деда над кроватью висела шашка со знаками шести императорских призов»

У фильма «Белое солнце пустыни» трудная судьба. Изначально за сценарий взялись Андрей Михалков-Кончаловский и Фридрих Горенштейн. Но вскоре режиссер отказался от задумки, начав снимать «Дворянское гнездо» по Тургеневу.

Над сценарием отечественного вестерна продолжили работать кинодраматурги Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков. В ходе работы Валентин Ежов встречался с ветеранами — героями Гражданской войны. Многие из их рассказов и легли в основу сценария.

В частности, один из кавалерийских комбригов, который боролся в Туркменистане с басмачами, поведал кинодраматургу о брошенном бандитом-баем в песках гареме. Вместо того чтобы преследовать главаря шайки, ему пришлось препровождать «барышень» в ближайший кишлак. Также Ежов услышал рассказ о легендарном начальнике бывшей царской таможни.

Но роль таможенника Павла Верещагина была у сценаристов эпизодической. Ее дополнил и развил уже режиссер Владимир Мотыль, который взялся снимать картину.

«Ступай на берег. Найдешь белый домик — бывшую царскую таможню. Узнай, кто там сейчас», — говорит в фильме Сухов красноармейцу Петрухе.

Могучий и обстоятельный таможенник Верещагин, готовый биться за дело, которое считал правым, стал любимцем публики.

Таким же степенным и колоритным, знающим цену жизни и смерти, был и Михаил Поспелов. Из реального училища он был отчислен «за вольнодумство». Но сумел поступить в Тифлисское военное училище, где был неизменным чемпионом по борьбе и силовым видам спорта. После окончания училища был назначен на должность казначея военного гарнизона в Орле. Но на спокойной, непыльной работе быстро заскучал и через три года добился перевода в 30 ю Закаспийскую бригаду пограничной стражи, которая охраняла границу с Персией протяженностью 1743 версты.

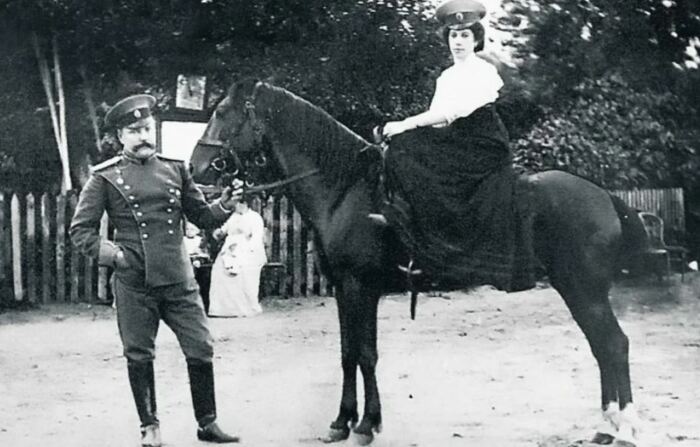

В 1913 году Михаил Дмитриевич Поспелов в звании штабс-ротмистра встал во главе Гермабского пограничного отряда. В пески Средней Азии Поспелов приехал уже с семьей — женой и двумя дочками, Леной и Верой.

— Его жена, моя бабушка, Софья Григорьевна, была дочерью генерал-майора Генерального штаба России Покровского, очень статная и стройная, — рассказывает Евгений Попов. — Она отлично держалась в седле и умела стрелять из всех видов оружия.

Туркмены-кочевники видели, как рядом с постом Гермаб под руководством белокурого голубоглазого гиганта проходили занятия по строевой верховой езде и вольтижировке. Бойцы учились владеть клинком, на полном скаку коня рубили лозу.

— Сам дед превосходно владел этими пограничными науками. На ножнах его шашки красовались знаки шести императорских призов за отличную стрельбу и боевые награды, — говорит Евгений Попов. — Эту шашку он бережно хранил до самой старости. Она, как самая дорогая реликвия, висела у него над кроватью.

Поспелов с женой Софьей Григорьевной, дочерью генерал-майора Генерального штаба России Покровского. Фото: Из личного архива

Поспелов часто бывал в глинобитных мазанках-казармах, где жили его подчиненные солдаты и унтер-офицеры. Вахмистр, ведавший хозяйственными делами отряда, при появлении начальника, втягивал голову в плечи. Кулаки у Поспелова были размером с крынку. Он тщательно следил, чтобы вахмистр обеспечивал солдат доброкачественным провиантом, а лошадей — фуражом.

Пограничный пост с подачи Поспелова превратился в оазис. Около казарм были посажены грецкий орех, яблони, груши, вишни, курага, алыча. По руслу реки были сделаны каменные запруды, в которых пограничники стали разводить карпов.

Однажды командир погранотряда на собственные деньги купил у молокан в соседнем поселке Куркулаб молочных поросят. И на посту стали разводить свиней. Позже у басмачей удалось отбить угнанное стадо коров. Все поголовье сдали под расписку на бойню, а одна корова вдруг начала телиться. Ее пришлось оставить. Так в хозяйстве Гермабского пограничного отряда появилась корова с приплодом.

«— Стой! Руки вверх! Ты в чей дом забрался? Отвечай! — спрашивает Верещагин в фильме у Петрухи.

— Не знаю.

— Ты что, не слышал про Верещагина? Дожил. Было время, в этих краях каждая собака меня знала. Вот так держал! А сейчас забыли. »

Русско-персидская граница считалась беспокойной. Полудикие разбойничьи шайки, не опасаясь сопротивления, совершали набеги на туркменские поселения на российской земле. Сжигая дома кочевников, они угоняли за кордон скот, забирали для продажи в гаремы молодых женщин и девушек.

И все чаще на пути следования банд басмачей, готовивших очередной налет, вставали пограничники во главе со своим рыжеусым командиром Поспеловым. Постоянно терпели убытки из-за «красного шайтана» и контрабандисты. Напрасно караванщики с дорогой мануфактурой, шелком, антиквариатом, специями, шкурами, оружием, лекарствами и наркотиками пытались соблюдать необходимые меры конспирации. У Михаила Дмитриевича была разветвленная агентурная сеть. Он поддерживал постоянную связь с местными жителями не только на российской, но и на сопредельной территориях.

Поспелов отлично знал местность. Изучив психологию действий йомудов и курдов, он безошибочно определял их обратный маршрут. На пути отступления бандитов пограничники вырастали будто из-под земли.

Предписывалось громить врага в пределах семи верст от границы. Но пограничники нередко, преследуя шайки, оказывались за пределами этой зоны. Тем более что командир погранотряда считал, что бойцам нелишне знать, что и где находится на сопредельной стороне.

Молва о ловком и беспощадном начальнике Гермабского пограничного отряда, ротмистре Михаиле Поспелове, шла не только в округе, но и за кордоном.

— Готовя очередной налет, главари курдских племен стремились избегать маршрутов, проходящих через полосу охраны Гермабского пограничного отряда. А когда молились, взывали к Аллаху, чтобы он покарал «шайтан-бояра Поспела, красного дьявола», кто стал виновником гибели многих курбаши, — рассказывает Евгений Попов.

«Выбил себе невиданное оружие — бомбомет»

«Не много ли товару взял? И все, поди, без пошлины», — говорит Верещагин в фильме Абдулле, кивая на нагруженный баркас.

— На морской границе пограничная стража была обязана осматривать все суда и рыбачьи лодки: как пристающие к берегу, так и отходящие в море. И задерживать их в случае провоза контрабанды, — говорит Евгений Попов. — Также пограничники охраняли выброшенные бурей на мель или на берег суда и товары, которые они перевозили.

На Пасху пограничники получали премии. Пасхальный фонд формировался за счет отчисления 50% от реализуемых контрабандных товаров, задержанных пограничниками.

— Дед на денежные вознаграждения, полученные за задержание контрабанды, традиционно покупал лучший туркменский или персидский ковер ручной работы.

«Да гранаты у него не той системы», — говорит выброшенный из окна Верещагиным белогвардеец Семен.

Вскоре революционные события захлестнули и Туркмению. Воспользовавшись хаосом, басмачи стали все чаще нападать из-за кордона на приграничные русские и туркменские села.

— Тогда дед отправился в Ашхабад и, что называется, выбил у военного начальства невиданное по тем временам для пограничников оружие — бомбомет, — рассказывает Евгений Попов. — Это был прототип миномета, выпущенная из него шарообразная бомба летела на 200–300 метров. Один-то бомбомет достать было трудно, в соседних погранотрядах их вообще не было. А дед привез целых два. Он обладал даром убеждения. Отказать ему было сложно.

С победой советской власти в Туркменистане солдаты-пограничники, истосковавшиеся по земле, оставив винтовки, разъехались по домам. Изменив присяге, бежали почти все офицеры 30 й Закаспийской бригады пограничной стражи. Казармы опустели. Ротмистр Михаил Поспелов остался верен своему долгу.

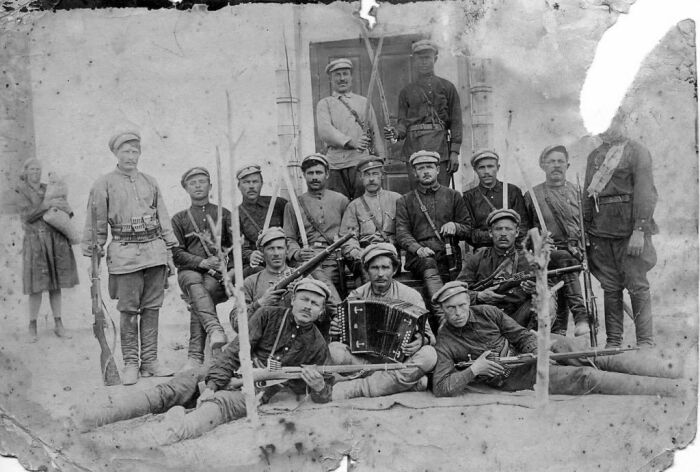

Гермабский погранотряд и его командир — Михаил Дмитриевич Поспелов (в центре). Фото: Из личного архива

«Была у меня таможня, были контрабандисты. Сейчас таможни нет — контрабандистов нет. В общем, у меня с Абдуллой мир. Мне все равно, что белые, что красные, что Абдулла, что ты», — говорит Верещагин Сухову.

Михаила Поспелова звали к себе на службу эсеры, когда образовалось временное Закаспийское правительство. Он в ответ сыпал на них проклятия за то, что пригласили в Ашхабад английские оккупационные войска. Он отказался бежать и в Персию, а также идти на службу к генералу Дутову. В конце концов, посчитав Поспелова чудаком, на него махнули рукой.

— Дед не раз повторял жене, дочерям и бывшим сослуживцам: «Я пограничник. Мое дело охранять границу. И отсюда я никуда не уйду», — говорит Евгений Попов.

«Совсем озверел Черный Абдулла! Ни своих, ни чужих не жалеет», — говорит в фильме красный командир Рахимов Сухову.

Между тем граница осталась открытой. Пограничные наряды перестали патрулировать пограничные тропы и перевалы. Этим не преминули воспользоваться банды курбаши.

На случай набега басмачей Поспелов превратил свой дом в настоящую крепость.

— Дед укрепил ставни и двери, распределил по комнатам оружие и боеприпасы, у дверей поставил бомбомет. На окна натянул противогранатные сетки, — рассказывает Евгений Поспелов. — Еще раз проверил, как бабушка, Софья Григорьевна, стреляет из винтовки, револьвера и пулемета, а также метает гранаты.

«Петруха! — обращается Верещагин к красноармейцу.

— Я не п-пью…

— Правильно! Я вот тоже сейчас это допью и брошу… Пей!»

В период, когда Поспелов остался без личного состава, не было уже ни таможни, ни державы, кругом бушевала гражданская война, он стал все чаще прибегать к самогонке. За державу-то было обидно! Примирить его с действительностью тогда мог только пузатый графин с первачом, который стоял в буфете.

Но деятельная натура Михаила Поспелова взяла вверх. Не в силах больше видеть, как бесчинствуют басмачи, он решил восстановить пограничную стражу из местных добровольцев-туркмен. И вскоре на плацу Гермабского отряда уже учились владеть оружием джигиты из близлежащих аулов и сел. Поспелову помогали несколько вахмистров, которые остались в погранотряде.

«Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала…» — говорит Верещагин жене Настасье.

— С хлебом в период гражданской войны на самом деле было туго, — рассказывает Евгений Попов. — Новую пограничную стражу надо было кормить, а запасы сохраненного провианта быстро подходили к концу. Когда вахмистр доложил, что хлеба осталось только на три дня, дед снял со стен все девять своих ковров работы текинских и персидских мастериц, упаковал их в чувалы и отправился со своим вооруженным отрядом в персидский торговый центр, расположенный в полусотне верст от российской границы. Там он обменял ковры на пшеницу. Караван из верблюдов доставил в Гермаб мешки с тонной пшеницы. До нового урожая дед за свой счет кормил 50 солдат-туркмен.

К февралю 1920 года закаспийская контрреволюция была разгромлена. Красноармейский отряд, который выступил из Ашхабада в направлении Гермаба, начальник погранотряда Поспелов встречал колокольным звоном, как на Пасху. Казармы блестели чистотой, в пирамидках стояло смазанное оружие, на плацу дымилась походная кухня с борщом.

У Поспелова была заготовлена приемо-сдаточная ведомость, где было перечислено все имущество отряда, вплоть до последней подковы. Но передавать ее кому-то другому не пришлось. Михаил Дмитриевич стал начальником уже советского пограничного отряда.

«Старый волк пустыни»

«Сейчас, Федор Иванович, только подойдем поближе», — говорит Верещагин Сухову, расправившись с контрабандистами. Тот кричит ему неистово:

— Верещагин! Уходи с баркаса! Не заводи машину! Взорвешься! Стой!»

В фильме начальник бывшей царской таможни Павел Артемьевич Верещагин погибает.

У Михаила Поспелова оказалась более счастливая судьба. Он был назначен начальником 1-го района 35-й погранбригады ВЧК, у него в подчинении был 213-й пограничный батальон и под присмотром вся советско-персидская граница. Поспелов принимал участие в разгроме банд басмачей, в частности основных сил Энвер-паши и банды Ибрагим-бека. В 1923 году стал начальником пограничной учебной школы в Ашхабаде. Получив повышение по службе, переехал с семьей в Ташкент.

«Хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?!» — говорит Абдулла Верещагину.

Эти слова как раз можно отнести к пограничнику Поспелову. До конца дней с Михаилом Дмитриевичем была рядом его жена Софья Григорьевна. Жили они в старой части Ташкента, в добротном трехэтажном доме №29 на улице Урицкого.

Сценаристы Валентин Ершов, Рустам Ибрагимбеков и режиссер Владимир Мотыль вполне могли бы снять продолжение фильма «Белое солнце пустыни», обратившись к дальнейшей биографии Михаила Поспелова.

К бывалому пограничнику, хорошо знавшему местные нравы и обычаи, прекрасно ориентировавшемуся в бескрайних песках, обратились за помощью академики Александр Ферсман и Дмитрий Щербаков. Для возрождения промышленности, сельского хозяйства и обороны страны нужна была сера. Монополисты серы — сицилийские промышленники, непомерно вздули цены. Академия наук СССР организовала экспедицию в Каракумы по поиску серы для ее промышленной разработки.

С дочкой Леной. Фото: Из личного архива

Во время преследования басмачей Поспелов не раз натыкался на озера с горячей сероводородной лечебной водой. Ученые попросили его стать начальником каравана.

Михаил Дмитриевич участвовал в двух экспедициях: в 1925 и 1926 годах. Ходил неизменно в туркменской папахе. Ученые называли его «старым волком пустыни».

Похождения каравана, прежде чем они нашли в пустыне серу, — настоящий триллер. В Черных Песках, как называли местные жители Каракумы, в то время еще хозяйничали басмачи. Ученым довелось столкнуться с шайками Дурды-Мурды и Ахмед-бека. Тайными тропами они уходили от разбойничьих племен. Искали броды и конные переправы через реки Атрек, Сумбар и Мургаб. Попадали в песчаные бури, их настигали в пустыне смерчи… И нередко только большой авторитет Поспелова среди туркмен помогал экспедиции избежать потерь.

По личной инициативе пограничник составил точные топографические карты Каракумов, нанеся на них караванные пути и верблюжьи тропы, отметив аулы, колодцы и качество воды в них.

— Мама рассказывала, что дед часто говорил: «Чем хуже, тем лучше!». Ему вообще интересно было жить, — рассказывает Евгений Попов. — Силы он был немереной. Подкову разогнуть, лом на шее завязать — это ему вообще было раз плюнуть.

На праздники он любил из своего отдаленного поселения приезжать в Чарджоу или Ашхабад. Там в парках во время народных гуляний всегда стояли аттракционы, в том числе и силомеры. Дед, зная, насколько силен, любил разыгрывать целый спектакль. Ходил вокруг силомера, пока его хозяин не говорил: «Ну что, служивый, давай покажи, сколько у тебя силенок». Дед честно предупреждал: «Я твой аттракцион сломаю!». Это вызывало обратную реакцию, хозяин заводился: «Давай, попробуй сломай. Получится — дам сто рублей».

Вокруг них собиралась толпа, зеваки делали ставки. Дед поднатуживался и, конечно, ломал силомерную систему. Потом брал выигрыш и вел всю толпу поить в ближайший кабак.

Мама часто вспоминала о том, как на Пасху, «приняв на грудь», дед выходил на улицу и с криками «Христос воскресе!» целовал всех встречных девок. Краем глаза успевая отмечать самых красивых и румяных.

«Стал персональным пенсионером Узбекской ССР»

В войну, когда мужчин призывного возраста забрали на фронт, полковник погранвойск Михаил Поспелов трудился в управлении пожарной охраны Узбекской ССР, был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

До самой смерти Михаил Поспелов не расставался с военной формой и пограничной фуражкой. Фото: Из личного архива

— Меня потом не раз спрашивали: «А как Михаилу Дмитриевичу удалось избежать репрессий? Все-таки бывший белый офицер…» А дед всю жизнь занимался профессиональной деятельностью, границу охранял. Он не стремился к власти, не участвовал ни в каких заговорах или политических играх, — рассказывает Евгений Попов. — Когда я был у них в гостях, запомнил, как дед чистил серебро. Жили они с бабушкой небогато. Под кроватью у него лежали противогазы. Он все это добро потихонечку продавал, покупал себе водочку.

Последний раз я видел деда в июле 1962 года. Я тогда учился в суворовском училище, мама забрала меня из лагерей, и мы поехали в Ташкент навестить деда с бабушкой. Дед тогда уже не вставал, у него была саркома ноги. Злокачественная опухоль давала о себе знать.

Он лежал, говорить уже ни с кем не хотел. Когда я к нему подходил, он показывал мне три пальца. Это был традиционный жест, означавший три рубля. Именно столько стоила в магазине бутылка водки. Таким образом дед просил меня сбегать за «сорокаградусной». Бабушка, видя это, из пальцев деда складывала фигу.

— Как сложилась судьба его дочерей, Елены и Веры?

— Тетя Вера всю жизнь прожила рядом с бабушкой и дедушкой в Ташкенте. Она была мастером спорта по пулевой стрельбе. У нее в шкафу хранилась винтовка ТОЗ-8, из которой можно было периодически стрельнуть из окна в воздух. По специальности она была архитектором.

Мама вспоминала, как во время ташкентского землетрясения 1937 года она бросила своего 4-летнего сына Эдика и сломя голову бросилась к заводской трубе, которую только-только закончили возводить по ее проекту. Тетя Вера стояла под этой трубой и молилась, чтобы она не упала. А если бы упала, то раздавила бы ее…

Мама моя, Елена Михайловна, работала в НКВД, в 4-м управлении погранвойск в Ташкенте старшим стенографистом. Там познакомилась с моим отцом, Леонидом Константиновичем Поповым, который был начальником оперативного отдела. До войны у них родился мой старший брат Валерий. Отец попал на фронт, участвовал в боях под Москвой и на Кавказе. Чудом выжил. В 1943 году принял под свое начало погранотряд на Дальнем Востоке, где родились мы с братом Олегом.

Там моя мама организовала движение. Женщины погранотряда стали шить варежки для бойцов фронта. Отец съездил в Читу, достал восемь швейных машинок. В несколько смен, круглосуточно, сменяя друг друга, они строчили на машинках. После войны, в период массовой демобилизации, в 40 лет мама освоила профессию водителя, получила права. Добилась, чтобы зарегистрировали в погранотряде водительские курсы. И за два года обучила водительскому делу всех солдат.

— Михаил Поспелов никогда не хотел уехать из Средней Азии в Россию?

— В Средней Азии прошла почти вся его жизнь. Он хорошо знал как туркменский, так и узбекский языки. Много общался с местными жителями. Был уважаемым человеком. В 50-х годах ему был присвоен статус персонального пенсионера Узбекской ССР.

Когда в старой пограничной фуражке шел по улицам Ташкента, с ним все встречные с почтением здоровались. До последних лет жизни он сохранил военную выправку. Умер дед 10 августа 1962 года, когда ему было 78 лет. Картина «Белое солнце пустыни», ставшая культовой, вышла на экраны спустя 8 лет.

У Верещагина в фильме на стенах в доме висят фотографии, где Павел Артемьевич запечатлен в форме офицера дореволюционных времен. На снимках он удивительным образом похож на бравого пограничника Михаила Поспелова.

— Каких-то документальных подтверждений, что дед стал прототипом Верещагина, нет. Но мама рассказывала, что к тете Вере в Ташкенте приходила группа кинематографистов. Она показывала им документы и фотографии. У нее хранилась жестяная коробка из-под дореволюционных восточных сладостей, которая была доверху забита документами и снимками.

Где могила именитого пограничника Михаила Дмитриевича Поспелова, не знает теперь никто.

— Известно только, что он был похоронен на старом ташкентском христианском кладбище на улице Боткина, — говорит Евгений Попов. — Мне удалось списаться с местной жительницей Лилей. Она живет в том же доме, где была квартира у деда с бабушкой. Она написала, что хорошо их помнит.

Энтузиасты, живущие в Ташкенте, сейчас пытаются найти могилу Михаила Поспелова. Таможенник Павел Верещагин из «Белого солнца пустыни», чей образ во многом списан с легендарного пограничника, стал настоящим народным героем. Должна быть возможность поклониться и самому Михаилу Дмитриевичу Поспелову.

Источник