Запуск первого советского спутника луны

2 января 2017 года исполняется 58 лет старту первой межпланетной станции – «Луна-1».

«Луна-1» — советская автоматическая межпланетная станция (АМС), была предназначена для изучения Луны и космического пространства. Несмотря на то, что станция на Луну не попала, «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости (11 км/с), преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.

Пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полёта к Луне АМС «Луна-1», был осуществлен 2 января 1959 года. Это была траектория сближения, без использования старта с орбиты. Станция также имела названия «Луна-1D» и «Мечта».

Для достижения второй космической скорости ракета-носитель была снабжена третьей ступенью (блок «Е»), с двигателем РД0105, созданным на предприятии «Конструкторского бюро химавтоматики» (Воронеж).

Через сутки, 3 января в 3 часа 56 минут и 20 секунд, на расстоянии 119 500 км от Земли «Луна-1» «превратилась» в искусственную комету, выпустив из специального контейнера натриевое облако. Эту искусственную комету видели люди во многих странах. А в 6 часов 4 января 1959 года станция прошла наиболее близкую к Луне (5-6 тысяч километров) точку своей траектории.

Как уже было сказано, АМС не достигла Луны. Причина, по которой станция не добралась до поверхности Луны, связана с ошибкой, закравшейся в циклограмму полёта: при команде на отсечку двигателя третьей ступени, которая выдавалась с Земли, не было учтено время прохождения сигнала от командного пункта до станции. Но миссия «Луны-1» позволила понять и отработать технологию полета к естественному спутнику Земли для последующих космических аппаратов. Уже 14 сентября 1959 года в 00:02:24 станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.

Среди выдающихся научных результатов, полученных в ходе полёта «Луны-1», можно отметить следующие:

- при помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли;

- при помощи ионных ловушек и счётчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра;

- было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля.

Источник

Запуск первого советского спутника луны

3 апреля 1966 года автоматическая станция «Луна-10» вышла на орбиту вокруг Луны и вывела первый в мире искусственный спутник Луны. Это позволило людям увидеть обратную сторону естественного спутника Земли.

Запуск автоматической станции «Луна-10» был осуществлен 31 марта 1966 года ракетой-носителем «Молния-М» с космодрома БАЙКОНУР. Космический аппарат был разработан и изготовлен в НПО им. С.А. Лавочкина.

При подлете к Луне 3 апреля была построена лунная вертикаль, и включена двигательная установка на торможение, которая, отработав 57 секунд, обеспечила выход на орбиту искусственного спутника Луны. Через 20 секунд после окончания работы двигателя от корректирующей тормозной двигательной установки был отделен герметичный контейнер с научной аппаратурой, который стал первым в мире искусственным спутником Луны «Луна-10».

За 56 суток активного существования спутника на орбите Луны с ним было проведено 219 сеансов связи, получена ценная научная информация. Программа полета станции «Луна-10» выполнена полностью. Во время проведения XXIII съезда КПСС с борта спутника «Луна-10» прозвучала мелодия «Интернационала», которую стоя слушали делегаты партсъезда.

Станцией «Луна-10» впервые были получены данные об общем химическом составе Луны по характеру гамма-излучения ее поверхности. Общий уровень гамма-излучения лунных пород несколько превышает уровень гамма-излучения над породами земной коры. Методом гамма-спектрометрии впервые было измерено содержание естественных радиоактивных элементов (K, U, Th) и определен тип пород, залегающих на поверхности Луны. Было обнаружено присутствие на поверхности частиц реголита неокисленных форм железа, титана и кремния. Также было измерено альбедо проникающего корпускулярного излучения от первичного космического излучения, позволившее сделать вывод об отсутствии у Луны радиационных поясов.

Анализ возмущений траектории станции «Луна-10» позволил провести предварительное определение параметров гравитационного поля Луны. За время активного существования станция дважды пересекала «хвост» магнитосферы Земли, что было зафиксировано научными приборами.

По результатам полета «Луны-10» Международная авиационная федерация (FAI) зарегистрировала приоритетные научно-технические достижения станции: выведение искусственного спутника Луны; проведение впервые в мире научно-технических исследований и измерений с помощью автоматической станции, выведенной на орбиту искусственного спутника Луны.

Источник

Запуск первого советского спутника луны

Рис. 1. Расчетная орбита искусственной планеты.

На космической ракете, кроме герметического отделяемого контейнера с научной и измерительной аппаратурой, были расположены два радиопередатчика, работавших на частотах 19,997 и 19,995 мгц, счетчик космических лучей, аппаратура для образования искусственной кометы и радиосистема, с помощью которой определялась траектория полета ракеты и прогнозировалось ее дальнейшее движение.

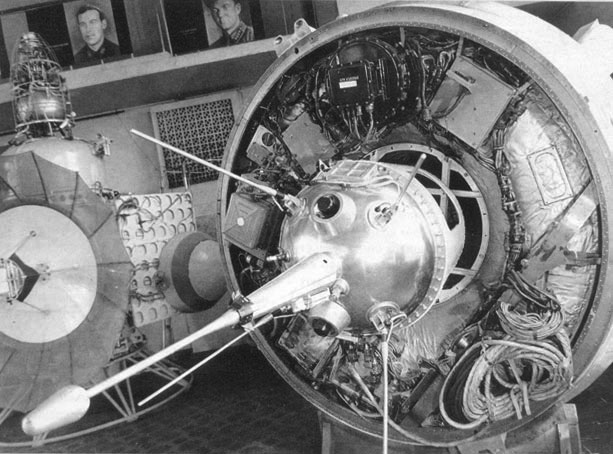

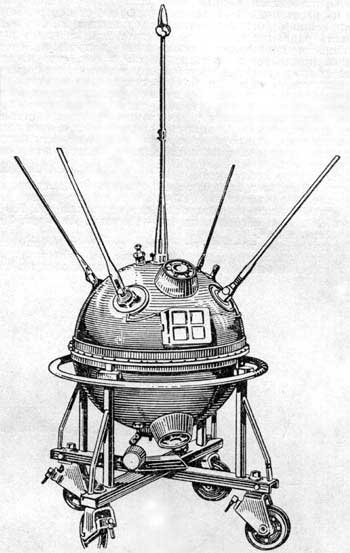

Контейнер (рис. 2) был расположен в верхней части последней ступени ракеты под конусом, защищавшим его от аэродинамического нагрева. После прохождения плотных слоев атмосферы этот конус был сброшен. Внутри контейнера размещалась следующая аппаратура: 1) Радиопередатчик, работавший на частоте 183,6 мгц, и блок приемников, служивший для радиоконтроля траектории движения. 2) Радиопередатчик, работавший на частоте 19,993 мгц. 3) Телеметрическая аппаратура для радиопередачи на Землю результатов научных измерений и данных о температуре и давлении в контейнере. 4) Аппаратура для изучения межпланетного газа и корпускулярного излучения Солнца. 5) Магнитометр для измерения магнитного поля. 6) Аппаратура для измерение количества и силы ударов микрометеоров. 7) Счетчик тяжелых ядер в космическом излучении. 8) Аппаратура для измерения интенсивности космического излучения и его вариаций, а также для регистрации фотонов в космической радиации. Источниками электропитания приборов были серебряно-цинковые и окисно-ртутные батареи.

Контейнер имел сферическую форму и состоял из двух тонкостенных полуоболочек. На одной из них снаружи был расположен полый алюминиевый штырь датчика магнитометра, четыре антенны, раскрывающиеся после сбрасывания защитного конуса, две протонные ловушки и два пьезоэлектрических датчика для изучения метеорных частиц. На другой полуоболочке снаружи были расположены две протонные ловушки, а внутри укреплена приборная рама с аппаратурой. Контейнер был наполнен газом с давлением 1,3 атм. Принудительная циркуляция газа, обеспечиваемая вентилятором, позволила поддерживать в контейнере температуру ок. 20° С.

В контейнере были расположены также два металлических вымпела с Государственными гербами СССР и надписями «СССР, январь 1959 г.». Один из вымпелов выполнен к виде тонкой ленты, а другой — в виде сферы, символизирующей искусственную планету, с поверхностью из пятиугольных элементов, с изображением герба СССР.

Для определения траектории ракеты и приема телеметрических данных использовался большой комплекс измерительных средств: автоматизированные радиолокационные станции для определения координат ракеты; радиотелеметрические станции для приема научной информации, передаваемой ракетой; радиосистема для контроля траектории ракеты на больших расстояниях от Земли, работавшая на частоте 183,6 мгц; радиостанции для приема сигналов на частотах 19,993, 19,995 и 19,997 мгц; различные оптические средства для наблюдения и фотографирования вспышки искусственной кометы.

Данные радиолокационных траекторных измерений с помощью специальных счетно-решающих устройств преобразовывались в двоичный код, осреднялись, привязывались к астрономическому времени с точностью до нескольких миллисекунд и поступали по линиям связи в координационно-вычислительный центр, где автоматически вводились в электронные счетные машины, производящие совместную обработку результатов, измерений, расчет начальных данных и прогнозирование движения ракеты. Впервые в истории техники была осуществлена радиосвязь на расстоянии порядка 500 000 км.

Рис. 2. Контейнер с научной аппаратурой.

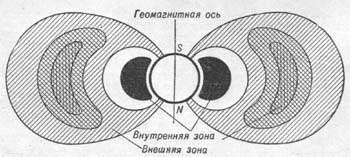

Научные исследования, выполненные с помощью космической ракеты, дали ряд результатов фундаментального значения. Был исследован ореол излучения вокруг Земли. По современным представлениям, этот ореол имеет две концентрические зоны повышенной интенсивности: внутреннюю и внешнюю (рис. 3). Ранее с помощью искусственных спутников Земли удалось исследовать прилегающую к Земле часть внутренней зоны, а также обнаружить в районе 55° геомагнитной широты постоянное электронное излучение с энергией в несколько килоэлектронвольт (кэв). С помощью космической ракеты было установлено, что внешняя зона радиации состоит из электронов и что излучение, обнаруженное в районе 55° геомагнитной широты, есть не что иное, как примыкающая к атмосфере часть этой зоны. Энергия частиц внешней зоны гораздо меньше, чем энергия частиц внутренней зоны, и находится в диапазоне от нескольких электронвольт до 100 кэв. Область максимальной интенсивности внешней зоны радиации, исследованная при полете ракеты, находится вблизи плоскости геомагнитного экватора на расстоянии 4-5 земных радиусов от центра Земли. С дальнейшим ростом расстояния от центра Земли интенсивность радиации монотонно убывает, приближаясь к интенсивности первичного космического излучения, составляющей примерно 2 частицы на см 2 в сек., что касается тяжелых ядер (тяжелее ядер железа) в первичном космическом излучении, то их поток оказался весьма малым.

Рис. 3. Ореол радиации вокруг Земли.

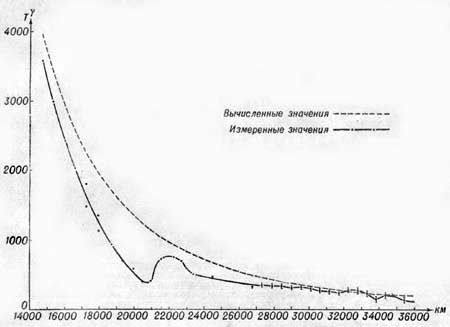

Рис. 4. Изменение напряженности магнитного поля Земли с расстоянием

от центра Земли

Результаты изучения космической радиации показывают, что для экипажей космических ракет будущего области повышенной интенсивности излучения могут представлять известную опасность. Однако при пересечении ореола радиации в полярных широтах и во время полета в межпланетном пространстве при спокойном состоянии Солнца эта опасность значительно снижается.

С помощью космической ракеты был впервые непосредственно обнаружен ионизованный газ в межпланетном пространстве. На расстояниях 20-25 тыс. км от поверхности Земли измеренная концентрация его составила ок. 700 частиц в см 3 , а на расстояниях 100-150 тыс. км — ок. 300- 400 частиц в см 3 .

Исследование магнитного поля с помощью космической ракеты показало, что замеренная напряженность поля убывает с высотой быстрее расчетной, достигая минимума 400 γ (I γ = 10 -5 эрстеда) на расстоянии 20 800 км от центра Земли; затем она возрастает до 800 γ на расстоянии 22 000 км и далее медленно убывает (рис. 4). Наличие максимума напряженности приводит к важному выводу о том, что даже при спокойном состоянии Солнца на расстоянии 21 000-22 000 км находится внеионосферная токовая система.

Счетчики ударов микрометеоров на космической ракете могли регистрировать частицы с массой от 3 · 10 -10 г и выше. Результаты исследования показывают, что метеорная опасность при полетах в межпланетном пространстве невелика.