Движение «встречь солнцу»

В XVII столетии по следам Ермака за Урал, который называли Каменным поясом, устремилось множество отважных людей. Этот грандиозный поход называли движением «встречь солнцу» — на восток, севере- и юго-восток.

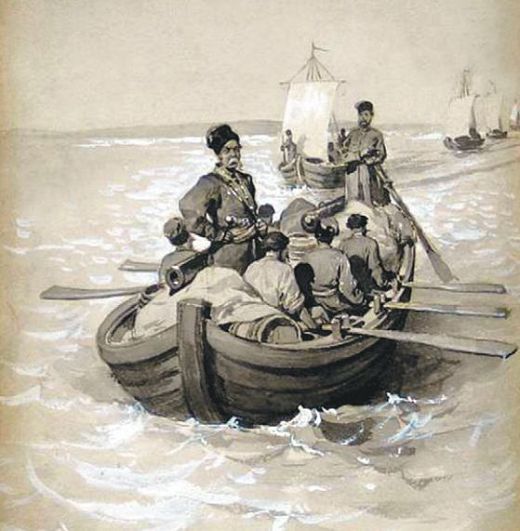

Большинство путешественников было служилыми людьми — казаками и стрельцами. Они шли на восток по велению властей — собирать дань («ясак») с местных племен. Казаки совершали дальние и опасные путешествия, становились первооткрывателями рек, озер, горных хребтов и побережий студеных морей.

Была и другая причина движения на восток — мех пушных зверей. На Руси его называли мягкой рухлядью. В XI— XII вв. меха служили деньгами, и много позже пушниной платили дань, выдавали жалованье, одаривали своих и чужеземных подданных, приносили в дар иностранным государям. Например, персидскому шаху в 1635 г. отправили в подарок живых соболей в золоченых клетках.

В сибирские дали устремились и другие люди — одни хотели избавиться от гнета налогов, другие бежали от наказания, третьи мечтали разбогатеть, добиться славы и власти. Но почти все они сознательно или неосознанно стремились узнавать неведомое, открывать новые земли и морские угодья. Эти люди были мастерами на все руки — опытными строителями, корабелами и землепашцами, удачливыми охотниками и рыболовами, храбрыми воинами и отважными моряками. Неизвестные путешественники добрались в 1630-х гг. до озера Таймыр — самого северного озера нашей планеты.

Менее чем за 60 лет землепроходцы и мореходы преодолели никому из европейцев дотоле не ведомые просторы Азии от Урала до побережья Тихого океана. Участники путешествий составляли «чертежи» и описания («скаски») природы и людей, населяющих эти земли. Движение «встречь солнцу» превратило Россию в самое большое государство мира.

Источник

8.5. «Встречь солнцу»: Восточная Сибирь и Дальний Восток

8.5. «Встречь солнцу»: Восточная Сибирь и Дальний Восток

Присоединение Восточной Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Западная Сибирь, столетиями посещаемая русскими и завоеванная в конце XVI в., составляет лишь треть огромного земельного массива Северной Азии, принадлежащего сейчас России. Остальные две трети — Восточная Сибирь и Дальний Восток — были в большей своей части покорены в первой половине XVII в. Масштабы содеянного и ничтожность сил, их осуществивших, поражают воображение. Русским первопроходцам потребовалось всего 54 года после гибели Ермака (1585), чтобы, идя «встречь солнцу», достичь побережья Охотского моря (1639). Этот беспримерный поход проходил в жестоких условиях северо-восточной Сибири, где зимой морозы достигают -50 °С, а летом невозможно дышать от обволакивающего гнуса.

Силы первопроходцев были до смешного малы. Обычно в отрядах было 40—50 человек, иногда и того меньше. Не следует думать, что трудности покорения пространств были чисто природные: местные племена — тунгусы (эвенки), ламуты (эвены), юкагиры — могли выставить сотни воинов, а якуты — так и несколько тысяч. А от первопроходцев требовалось не просто разведать враждебную землю, но «объясачить» ее обитателей, избежав по возможности затяжных военных действий. Тут нужно было сочетать достоинства воинские и дипломатические — умение вызвать не только страх, но и уважение и даже доверие. Подобное не всем удавалось. Были жадность и грабеж, были восстания и истребление русских отрядов, но дело в основном сладилось. Доказательством чему служит принадлежащая России Сибирь и по сей день неистребленные коренные сибирцы.

На юге Сибири сопротивление русской экспансии было много серьезнее, чем на севере. Енисейские кыргызы и буряты имели не только легкую, но и латную конницу, подобно монголам: «В государстве Алтын-ханов не только лутчие люди, но и их кони были защищены железными доспесями и приправами». До 30-х гг. XVII в. «огненного боя» у них не было; позже ружья появились, хотя и в ограниченном количестве. При маломощности русских сил — служилых людей в Сибири в 1626—1627 гг. было всего 1997, а вместе со служилыми татарами 2336 и даже во второй половине XVII в. число казаков и стрельцов не превышало 11 тысяч, конница кыргызов и бурят представляла серьезного противника. К началу XVII в. оба народа находились в зависимости от монгольских ханов. Буряты после недолгого периода сражений и восстаний предпочли власть Белого царя жестокой власти монголов. Кыргызы, напротив, воевали с русскими весь XVII в., пока в 1703 г. джунгарский хан Цеван Рабтан насильно не переселил их в Джунгарию.

Освоение русскими Восточной Сибири началось со строительства острогов по Енисею — Туруханска (1607), Енисейска (1619) и Красноярска (1628). В 1620 г. из Туруханска вышел Демид Сафонов по прозвищу Пянда[176] с отрядом в 40 человек. Преодолевая сопротивление тунгусов, он прошел Нижнюю Тунгуску, проник в бассейн Лены (1623), плавал вниз и вверх по Лене, перешел на Ангару и спустился до Енисейска. За 3,5 года Пянда проплыл по рекам около 8 тысяч км, нашел волоки с Нижней Тунгуски на Лену и с Лены на Ангару и встретил два новых народа — якутов и бурятов. В 1628—1630 гг. землепроходцы исследовали притоки и верховья Лены. В 1631 г. Иван Галкин уже собирал на Лене ясак. В 1632 г. Петр Бекетов заложил Ленский острог, от которого берет начало Якутск. За два года он подчинил 31 князца — почти всю Центральную Якутию.

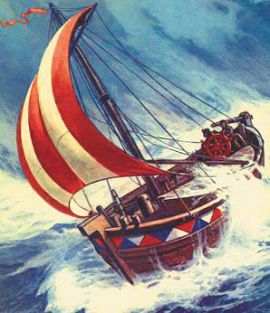

В 1633—1645 гг. отряды служилых и промысловиков из Якутска исследовали низовья Лены и побережье Ледовитого океана, а Иван Москвитин достиг Охотского моря (1639). В 1643—1646 гг. Василий Поярков из Якутска поднялся по Алдану и его притокам до волока к притокам Зеи. По Зее казаки спустились к Амуру, плыли до его устья, видели Сахалин. В 1646 г. Семён Шелковников заложил Охотский острог, первый порт России на Тихом океане. В 1648 г. Дежнёв и Федот Попов (Алексеев) на 7 кочах вышли из Нижнеколымска и плыли морем на восток до Большого Каменного Носа, где повернули на юг. В пути погибли 4 коча. За 80 лет до Беринга казаки прошли пролив между Азией и Америкой. Коч Дежнёва выбросило южнее р. Анадырь, где Дежнёв основал Анадырьский острог, а кочи Попова и Герасима Анкундинова добрались до Камчатки.

На юге Сибири отличился Курбат Иванов. В 1642 г. он первым из русских проник на берега Байкала и составил «Чертеж Байкалу и в Байкал падучим рекам и землицам». В 1649—1653 гг. Ерофей Хабаров с казаками из Якутска овладел богатой Даурской землей на берегу Амура. Русские подчинили и Бурятию. В 1660 г. был основан Нерчинский острог и в 1661 г. — Иркутский острог. Здесь перечислены далеко не все славные дела русских землепроходцев в XVII в. Не рассмотрено и дальнейшее движение «встречь солнцу»: походы Атласова на Камчатку (1697 —1699 и 1707—1711), освоение Северных Курил (XVIII в.), освоение Алеутских островов и Аляски (1741-1867).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир .

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир . Начиная с 80-х годов XVI столетия, начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал — «хождение встречь солнцу». Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров

§ 13. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

§ 13. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Народонаселение. Присоединение Сибири к России и освоение русскими людьми огромных земель на востоке «от века не слыханных» происходило преимущественно мирным путём. Таково мнение большинства учёных. Ненецкая оленья упряжкаК началу XVII в.,

§ 13. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

§ 13. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Население. Территорию Сибири и Дальнего Востока населяли различные народы. В Западной Сибири, в междуречье Иртыша и Тобола, жили по преимуществу татары, на левом берегу Иртыша – манси, по течению реки Оби – ханты. В районах Крайнего Севера

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир Начиная с 80-х годов XVI столетия, начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал – «хождение встречь солнцу». Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров

Глава первая «ХОЖДЕНИЕ ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ»

Глава первая «ХОЖДЕНИЕ ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ» Хотя книга эта посвящена в первую очередь Русской Америке, попросту не обойтись без краткого изложения истории освоения русскими Сибири — этот своеобразный пролог, по моему мнению, необходим. Тем более что и здесь предстоит

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир Начиная с 80-х гг. XVI столетия, начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал — «хождение встречь солнцу». Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров

Часть 5. Юго-Восточная Азия и Дальний Восток

Часть 5. Юго-Восточная Азия и Дальний Восток

Мятежная Сибирь и Дальний Восток

Мятежная Сибирь и Дальний Восток Советская власть в этом регионе окончательно была установлена только в 1920 году. И поэтому зажиточное крестьянство почувствовало на себе особенности политики военного коммунизма и других особенностей правления большевиков на пару лет

Дальний Восток

Дальний Восток Будущее японские лидеры видели уже в весьма мрачном свете. Январский анализ 1945 года: после интенсивной бомбардировки союзники начнут десант в Японию в середине 1945 года. Японцы намеревались упорно держаться за Сингапур, они предоставили независимость

КО «Дальний Восток»

КО «Дальний Восток» Располагалась в Шанхае под руководством офицера запаса немецкой армии Шмидта (он же Смит) и сменившего его позднее подполковника Эрхард-та. Филиал КО имелся в Бейпине под крышей немецкого консульства. Этот разведорган действовал еще со времен Первой

Дальний Восток и Юго-Восточная Азия

Дальний Восток и Юго-Восточная Азия Дальневосточный регион – это страны конфуцианской традиции; регион Юго-Восточной Азии в цивилизационном плане более сложен, хотя и тут конфуцианская традиция не только ощутима, но и порой, при посредстве хуацяо, явственно доминирует

15. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, КИТАЙ, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ИНДИЯ, см. рис. p. 9, рис. p. 10, рис. p. 14, рис. p. 15, рис. p. 16

15. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, КИТАЙ, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ИНДИЯ, см. рис. p. 9, рис. p. 10, рис. p. 14, рис. p. 15, рис. p. 16 . «Восток. Земля Малацыя (Малазия – Авт.). Стоит подле моря Окияна на богатре всей земле. Много злата и каменьев дорогих. Поклоняются идолам, а войны ни с кем ни с кем не имеют.

Предисловие На дороге встречь Солнцу не может быть двоевластия

Предисловие На дороге встречь Солнцу не может быть двоевластия «Ни один вопрос не запутан таким количеством традиций и таким количеством мистики, как вопрос о государственной власти» – так считали и считают многие ведущие историки человеческой цивилизации. Без власти

§ 16. Дальний Восток и Юго-Восточная Азия в 1940-1970-х годах: войны и революции

§ 16. Дальний Восток и Юго-Восточная Азия в 1940-1970-х годах: войны и революции Гражданская война в КитаеСразу же после начала «холодной войны» страны Дальнего Востока превратились в арену ожесточённой борьбы между сторонниками коммунистических идей и прозападного пути

Дальний Восток

Дальний Восток Идея новой столицы Владимира Юровицкого несколько отличается от прочих евразийских проектов географически, но она также носит вполне имперский, милитаристический и ксенофобский характер. С евразийцами его сближает крайне враждебное отношение к Европе и

Источник

Владислав Бахревский — Хождение встречь солнцу

Владислав Бахревский — Хождение встречь солнцу краткое содержание

Историческая повесть о русском казаке — первопроходце Семене Дежневе, который со своими товарищами, проникнув из Ледовитого океана в Тихий, впервые доказал, что Азия и Америка — самостоятельные материки.

Хождение встречь солнцу — читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

ХОЖДЕНИЕ ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ

АВРААМИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ КАЙЕВУ

Осерчал боярин на жену

Пироги понесли подовые да пряжные, с визигой — хозяину славному боярину Василию в угоду, с грибами — для думного дьяка, человека царю близкого степенного Третьякова, с рыбой простенькой, да с рыбой белугой, да с мясом пироги — одни со свининой, другие с зайчатиной душеной, с телятиной парной, с барашком, да было тех пирогов сорок. А к пирогам, почтенному пиру на удовольствие, вышла из покоев драгоценная хозяйка боярыня молодая Мария Романовна. Вышла и в дверях темных осталась. То ли на нее пошел свет, то ли от нее самой — потупились гости: срамота. У боярина Василия от такого выхода поясок ременный на животе лопнул.

Вышла Мария Романовна к гостям ненамазанная, ни белил на лице, ни румян, ни сурьмы — со своим лицом вышла, бесстыдница! С княгини Черкасской моду взяла. Та и в церковь ездит на посмешище всей Москве такая вот. Хороша лицом княгиня Черкасская, а Мария Романовна — пуще! Смотреть боязно! Такая царица пузану Ваське досталась. Повела рукой в темноту Мария Романовна, объявилась чара в руке. Подошла к почтеннейшему гостю, к Третьякову, поднесла ему чару, а как осушил, удалилась.

Во второй раз вышла в другом наряде, другому гостю подносила. Шестнадцать человек было, в шестнадцати сменах выходила боярыня, последний наряд лучше первого был. На голове венец малый, с теремом, с маковками, с петухами. Окна в тереме — камень лал[1], глаза у петухов — изумруд-камень. Ферязь[2] на ней легкая, из-под ферязи воротник из дивного заморского жемчуга, сапожок красней, на высоком каблуке, золотыми цветами расшит.

Встала Мария Романовна к стене, у края стола, потупила голову — все как надо, ждала, когда боярин Василий пригласит гостей целовать жену. Пригласил.

Целовали по очереди, по степени, и каждого одарила Мария Романовна кружевным платочком. Ушла Мария Романовна на свою половину, к своим гостям — к женам завидущим и глупым мужей значительных и нужных, а пир чередом поплыл.

Жарко стало. Распахнули бояре да дьяки шубы, шапки поснимали. Снявши, положили на колени.

За беседой боярин Василий невзначай будто бы вспомнил, как думный дьяк Третьяков подарил царю Михаилу братину[3].

Третьяков приятно обрадовался.

— Государь оценил подарок и за красоту и за слова потешающие. На дне-то братины приказал я выбить: «Человече! Что на мя зрити? Не проглотить ли мя хочешь? Аз есть бражник, воззри, человече, на дно братины сея, оккрыеши тайну свою».

Гости засмеялись, а дольше всех смеялся боярин Василий. Был он толстый да хитрый. Дал Третьякову разойтись, потом вспомнил, как выбирали Михаила Федоровича в цари, как Заруцкого на кол посадили, как повесили четырехлетнего сына Марины Мнишек, а дальше сам бог велел ругать полячков. Они и веру пошатнули и нравы испортили; молодые, глядя на них, забывают заветы отцов, по-своему хотят жить, богомерзко. Зашумели бояре — наболело! А Василий, подливая Третьякову двойного вина, вспомнил шурина, дворянина Бориса Заблоцкого. Борис Заблоцкий, брат Марии Романовны, уже год сидел в тюрьме за побег на чужую сторону. Боярин Василий слышал, что царь собирается кликнуть людишек в Сибирские воеводства, туда же на хлебопашество отсылают многих душегубов и прочих воров[4]. Третьяков — человек умный — выслушал молча, а говорить стал про белую заморскую кобылу боярина Василия, сильно хваля.

Боярин Василий сразу вроде бы захмелел, зашумел, забахвалился и — бац! — при честном народе:

Удался пир на славу.

Соколом влетел в покои Марии Романовны толстый боярин Василий. Встал у порога. Один глаз в прищуре, другой на жену, одной рукой о косяк оперся, другая за спиной. Взвизгнул, как бешеный татарин:

— Ведьма! Захудалая бабенка! Род сатанинский. Что глаза лупишь?

— Никакого греха за мной нет, Василий Васильевич, — ровно сказала Мария Романовна. — Третьего дня Благовещенский настоятель укорял московских жен, что лица размалевывают.

— А ты лучше всех, сатана? Срам. На всю Москву — срам! Рожа ты прескверная.

Воровски подскочил к жене, в руке, что за спиной держал, — кнут. Раз хлестанул, другой, как, бывало, первую жену учил, — и страшно стало. Не завыла Мария Романовна. Рукой лицо заслонила, молчит, а из-под руки такой спокойный глаз, что у Василия Васильевича в животе послабляюще булькнуло.

— Чевой-то ты? — и кнут уронил. Подняла Мария Романовна кнут, подает мужу. Тот, будто во сне, взял.

— Иди, боярин, к себе. Протрезвей.

Голос, как влажный камень поутру, — холод. А на плече у Марии Романовны, сквозь разорванную тонкую ферязь, алые паучки.

Был кнут с железами.

Утром, из церкви, люто помня про вчерашнюю обиду, заехала Мария Романовна к Арине Никитичне Годуновой.

Арина Никитична — сестра патриарха Филарета — была своим человеком у царицы. Царица слыла тихой, резкого слова от нее не слышали, чужое несчастье принимала, как свое, ни в чем и никому не отказывала. О бедных заботилась как могла, а пуще всего — о скорбящем ногами царе.

Арина Никитична Годунова, обедая у царицы, сообщила по секрету, что знает человека, который лечит боль в ногах. У Михаила Федоровича как раз был приступ, и царица велела найти лекаря.

Тем же часом боярина Василия позвали в Кремль. Царь принял весело, нетерпеливо, за рукав подымая боярина с полу.

— Хватит! Хватит, дружок, Василий Васильевич, спасай уж лучше, никакой моготы нет.

— Как же это спасать-то? — не понял боярин.

— Да как знаешь, дружок, так и спасай.

— А чего ж я знаю, государь?

— Не знаю, чего ты знаешь. Лечи.

— Смилуйся, государь! — боярин рванулся из царских рук и так поспешно вдарился лбом, что встал на него, и ни туда ни сюда, хоть плачь.

— Да ты что, сукин сын, лечить меня не хочешь?! — закричал государь.

Василий Васильевич не в силах разогнуться и в ужасе от того, что вот-вот завалится через голову, закричал, давясь бородой:

Догадался, наконец, согнуть колени и, уже сидя лягушкой, тянулся губами к царскому сапогу.

— Не могу, государь! Голову отруби, не могу!

Источник