«Вселенная Стивена Хокинга» — ни слова о науке!

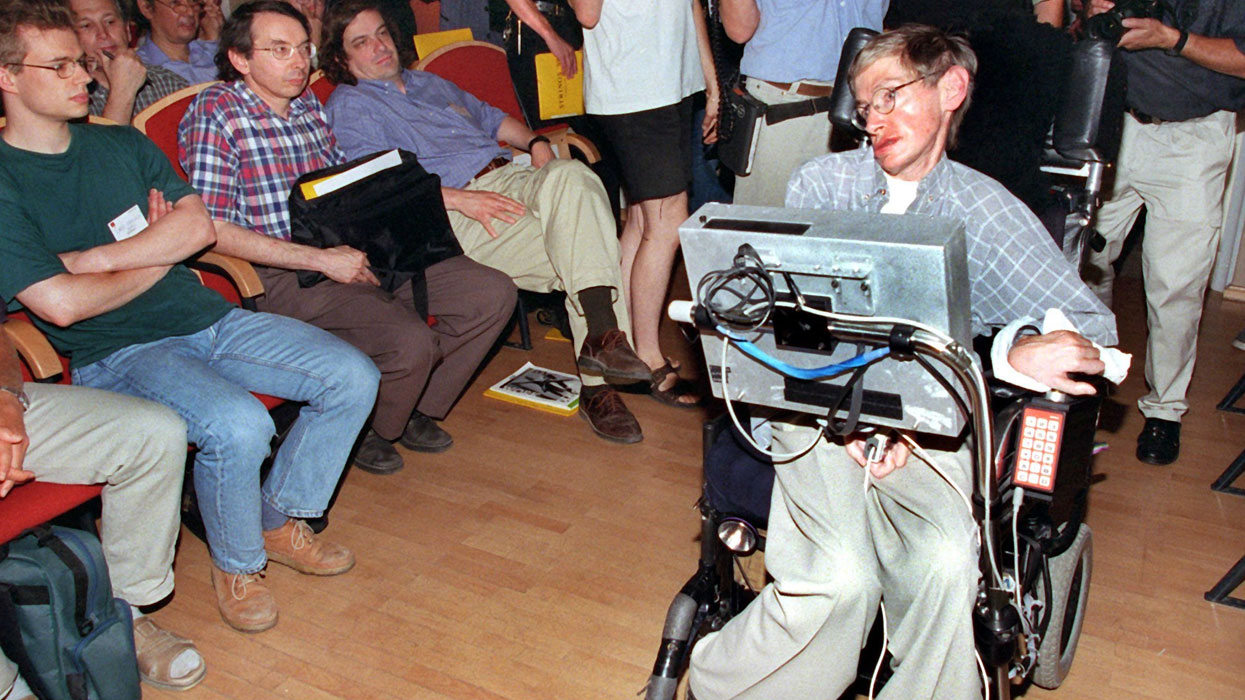

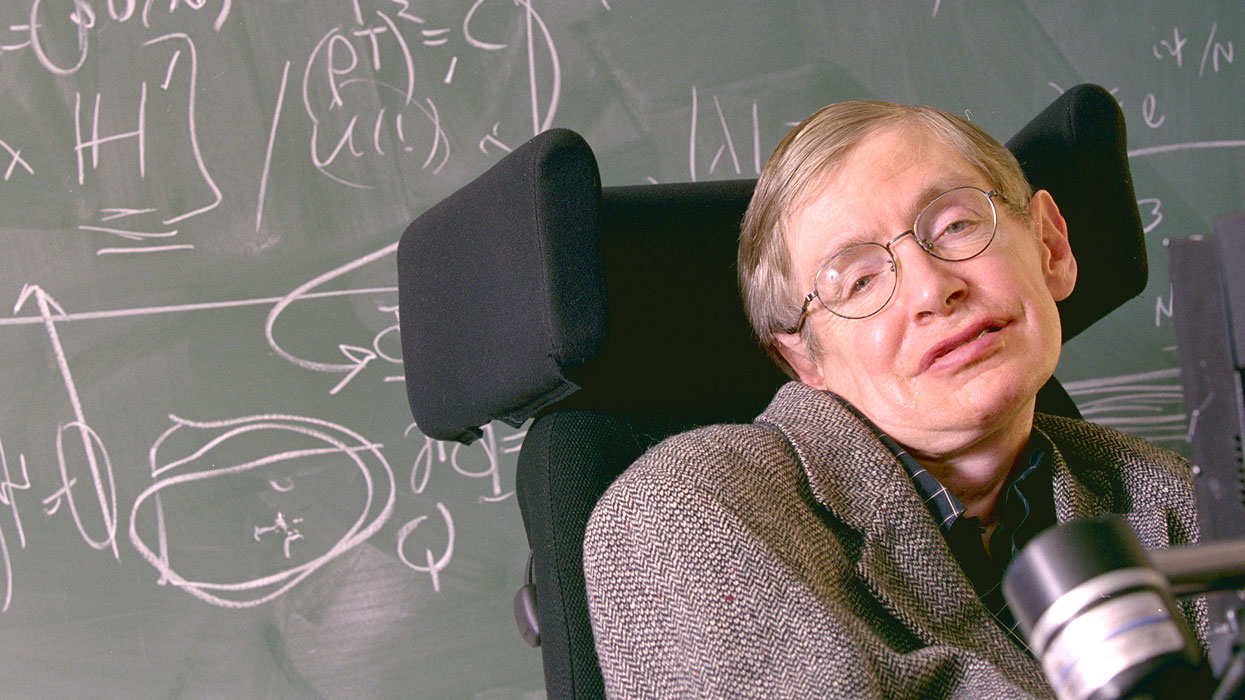

Великий Стивен Хокинг! Физик, который проник в тайны Большого Взрыва и черных дыр, невзирая на то, что болезнь приковала его к инвалидному креслу. Популяризатор науки, автор книг и научных фильмов.

Вот только «Теория всего», вышедшая в России как «Вселенная Стивена Хокинга», — она не про науку. Из нее вы не узнаете ни тайн вселенной, ни даже тонкостей работы ученого. Зато вам расскажут подробности его личной жизни, которые вы знать и не хотели. Например, может ли он заниматься сексом (правильный ответ — да!) и как читает порножурналы.

Жанр: биографическая мелодрама

Режиссер: Джеймс Марш

Сценарист: Энтони Маккартен по книге Джейн Уайлд

В ролях: Эдди Редмэйн, Фелисити Джонс, Чарли Кокс

Премьера в России: 26 февраля 2015 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похожие фильмы: «Хокинг» (2004), «Игра в имитацию» (2014)

Всё о моем муже

Фильм основан на мемуарах Джейн Уайлд, бывшей жены Хокинга. И это, пожалуй, главная проблема. Из картины трудно понять, в чем именно величие Хокинга, почему про него решили снять фильм. Толком рассказать об открытиях и достижениях супруга Джейн Уайлд не может, потому что в физике почти ничего не смыслит — она гуманитарий. Вся наука тут сводится к самым общим словам — в этом плане даже статья на «Википедии» во много раз информативнее.

Кроме того, хотя после развода они с бывшим мужем остались друзьями, в фильме чувствуется обида Джейн на него. В фильме многовато подробностей его личной жизни: нам рассказывают, как тяжело жить со Стивеном, сколько у него было женщин и как плохо относились его родители к Джейн. Сценаристам даже пришлось смягчить некоторые места первоисточника, иначе Хокинг показался бы зрителям неблагодарным зазнайкой и ловеласом.

В то же время фильм показывает Джейн как главную героиню наравне со Стивеном, подчеркивает ее мужество и самоотречение. Спору нет, жена помогла Хокингу выжить, и мир науки благодарен ей за это. Но строить весь фильм на ее точке зрения было неудачной идеей.

Тем не менее Хокинг в фильме вызывает даже больше симпатии, чем Джейн. Благодарить за это стоит Эдди Редмэйна, блестяще исполнившего роль ученого и номинированного за нее на Оскар». Редмэйн тщательно изучил мимику и голос Хокинга, а также его болезнь — боковой амиотрофический склероз. Ему удалось очень достоверно показать движения угасающего ученого на разных стадиях болезни. Это, впрочем, не камешек в огород Фелисити Джонс, сыгравшей Джейн. Она тоже довольно убедительна в роли влюбленной и измученной женщины, просто ее героиня гораздо менее интересна.

Пожалуй, самая необычная роль досталась Чарли Коксу. Его герой — любовник Джейн, настолько благородный, что отказывается с ней встречаться, даже получив благословение самого Стивена. Он дирижер церковного хора, и это в некотором роде очень символично: верующей Джейн приходится выбирать между гениальным атеистом-мужем и простым человеком, разделяющим ее убеждения.

Но в тему религии режиссер углубляться не стал. Это всплывает от случая к случаю, однако ни к чему не ведет. Стивен атеист, Джейн верующая, но оба быстро смиряются с этим несогласием и почти не спорят. Нет никакого конфликта, а значит, нет и его решения.

Наука лучше!

Сценарий фильма довольно близок к реальной биографии Хокинга. Создатели дотошно воспроизвели самые яркие моменты его жизни: знакомство с женой, роковой диагноз, защиту диссертации, рождение детей, прогрессирующую болезнь и расставание с Джейн. События изложены довольно точно, но многие моменты вышли нарочитыми. Трудно поверить, например, что собеседники постоянно делали драматическую паузу в диалогах. Получается что-то вроде «Первая глава вашей диссертации — чушь, вторая — чушь, третья — тоже, четвертая. (барабанная дробь) гениальна!»

«Вселенная Стивена Хокинга» — тот случай, когда читать реальную историю гораздо интересней, чем смотреть ее приукрашенную и вылизанную голливудскую версию. Картина подойдет тем, кто хочет посмотреть на воодушевляющую жизненную драму. Что-что, а это режиссеру Джеймсу Маршу удалось. В фильме много раз повторяют азбучную истину, что надо бороться и не сдаваться, а жизнь Хокинга безо всякого оформления служит отличной иллюстрацией к ней. Можно биться об заклад, что через пару лет «Теория всего» будет во всех интернет-списках в духе «Фильмы, которые заставляют жить. ».

А тем, кого интересует, почему именно про этого ученого сняли фильм, мы советуем два других фильма, у которых прокатчики «позаимствовали» название. Это «Вселенная Стивена Хокинга» 1997 года и сериал канала Discovery 2010 года «Во Вселенную со Стивеном Хокингом». В них снялся настоящий Стивен Хокинг, и они действительно про черные дыры и тайны вселенной.

Источник

Вселенная с стивом хокингом

A BRIEF HISTORY OF TIME: FROM THE BIG BANG TO BLACK HOLES BLACK HOLES AND BABY UNIVERSES AND OTHER ESSAYS MY BRIEF HISTORY

© Stephen Hawking, 1980, 1996, 2013

© ООО «Издательство АСТ», 2018 (оформление, перевод на русский язык)

Краткая история времени

Я не писал предисловия к первому изданию «Краткой истории времени». Это сделал Карл Саган. Вместо этого я добавил короткий раздел под названием «Благодарности», где мне посоветовали выразить всем признательность. Правда, некоторые из благотворительных фондов, оказавших мне поддержку, были не очень рады тому, что я их упомянул, – заявок у них стало намного больше.

Я думаю, что никто – ни издательство, ни мой агент, ни даже я сам – не ожидали, что книга будет пользоваться таким успехом. Она продержалась в списке бестселлеров лондонской газеты Sunday Times целых 237 недель – это больше, чем любая другая книга (естественно, не считая Библии и произведений Шекспира). Она была переведена примерно на сорок языков и разошлась огромным тиражом – на каждые 750 жителей Земли, мужчин, женщин и детей, приходится примерно один экземпляр. Как заметил Натан Майрволд из фирмы Microsoft (это мой бывший аспирант), я продал больше книг по физике, чем Мадонна – книг о сексе.

Успех «Краткой истории времени» означает, что людей весьма интересуют фундаментальные вопросы – о том, откуда мы взялись, и почему Вселенная такова, какой мы ее знаем.

Я воспользовался представившейся мне возможностью дополнить книгу более новыми наблюдательными данными и теоретическими результатами, которые были получены уже после выхода первого издания (1 апреля 1988 года, в День дурака). Я добавил новую главу о кротовых норах и путешествиях во времени. Похоже, общая теория относительности Эйнштейна допускает возможность создания и поддержания кротовых нор – небольших туннелей, связывающих разные области пространства-времени. В этом случае мы могли бы использовать их для быстрого перемещения по Галактике или для путешествий назад во времени. Разумеется, мы пока не встречали ни одного пришельца из будущего (или, может быть, все же встречали?), но я попробую предположить, каким может быть объяснение тому.

Я также расскажу о достигнутом в последнее время прогрессе в поиске «дуальностей», или соответствий между на первый взгляд различными физическими теориями. Эти соответствия являются серьезным свидетельством в пользу существования единой физической теории. Но они также говорят о том, что эту теорию, возможно, нельзя сформулировать непротиворечивым, фундаментальным образом. Вместо этого в разных ситуациях приходится довольствоваться различными «отражениями» основополагающей теории. Точно так же мы не можем отобразить всю земную поверхность в подробностях на одной карте и вынуждены использовать разные карты для разных областей. Это стало бы революцией в наших представлениях о возможности объединения законов природы. Однако она никоим образом не затронула бы самого главного: Вселенная подчиняется набору рациональных законов, которые мы в состоянии открыть и постичь.

Что касается наблюдательного аспекта, то здесь, безусловно, важнейшим достижением стало измерение флуктуаций реликтового излучения в рамках проекта COBE (англ. Cosmic Background Explorer – «Исследователь космического фонового излучения»)[1] и других. Эти флуктуации, по сути, являются «печатью» творения. Речь об очень малых неоднородностях в ранней Вселенной, в остальном вполне гомогенной. Впоследствии они превратились в галактики, звезды и прочие структуры, которые мы наблюдаем через телескоп. Формы флуктуаций согласуются с предсказаниями модели Вселенной, не имеющей границ в воображаемом временно́м направлении. Но, чтобы предпочесть предлагаемую модель другим возможным объяснениям флуктуаций реликтового излучения, потребуются новые наблюдения. Через несколько лет станет ясно, можно ли считать нашу Вселенную полностью замкнутой, без начала и конца.

Глава первая. Наша картина Вселенной

Однажды известный ученый (говорят, это был Бертран Рассел) читал публичную лекцию по астрономии. Он рассказывал, как Земля движется по орбите вокруг Солнца и как Солнце, в свою очередь, движется по орбите вокруг центра огромного скопления звезд, называемого нашей Галактикой. Когда лекция закончилась, маленькая пожилая женщина в дальнем ряду аудитории встала и произнесла: «Всё, что тут говорили, – полная ерунда. Мир – плоская тарелка на спине гигантской черепахи». Ученый снисходительно улыбнулся и спросил: «На чем же стоит та черепаха?» «Вы ведь очень умный молодой человек, очень умный, – ответила дама. – Черепаха стоит на другой черепахе, та – на следующей, и так до бесконечности!»

Большинство сочтет нелепой попытку выдать нашу Вселенную за бесконечно высокую башню из черепах. Но отчего мы так уверены, что наше представление о мире лучше? Что же нам в самом деле известно о Вселенной и откуда мы всё это знаем? Как возникла Вселенная? Что ждет ее в будущем? Было ли у Вселенной начало, а если было, то что было до него? Какова природа времени? Закончится ли оно когда-нибудь? Можно ли двигаться во времени вспять? Ответы на некоторые из этих давних вопросов дают недавние прорывы в физике, которым мы, в частности, обязаны появлению фантастических новых технологий. Когда-нибудь мы сочтем новые знания такими же очевидными, как то, что Земля обращается вокруг Солнца. А может быть, такими же абсурдными, как представление о башне из черепах. Только время (чем бы оно ни было) покажет.

Давным-давно, за 340 лет до нашей эры, греческий философ Аристотель написал трактат «О небе». В нем он выдвинул два убедительных доказательства того, что Земля имеет форму шара и совсем не является плоской, как тарелка. Во-первых, он понял, что причина лунных затмений – прохождение Земли между Солнцем и Луной. Отбрасываемая Землей на Луну тень всегда имеет округлую форму, и это возможно, только если Земля также округлая. Если бы Земля имела форму плоского диска, то тень, как правило, имела бы форму эллипса; круглой она была бы только тогда, когда Солнце во время затмения располагалось бы точно под центром диска. Во-вторых, древние греки знали из опыта своих путешествий, что на юге Полярная звезда расположена ближе к горизонту, чем при наблюдении в местностях, расположенных севернее. (Поскольку Полярная звезда расположена над Северным полюсом, то наблюдатель на Северном полюсе видит ее прямо над головой, а наблюдатель в районе экватора – над самым горизонтом.) Более того, Аристотель, исходя из разности видимого положения Полярной звезды при наблюдениях в Египте и Греции, смог оценить длину окружности Земли в 400 000 стадиев. Мы не знаем, чему в точности был равен один стадий, но если предположить, что он составлял около 180 метров, то оценка Аристотеля примерно в два раза больше принятого в настоящее время значения. У греков был еще и третий аргумент в пользу круглой формы Земли: как иначе объяснить, почему при приближении корабля к берегу сначала показываются лишь его паруса, а только потом корпус?

Аристотель считал Землю неподвижной, а также полагал, что Солнце, Луна, планеты и звезды обращаются по круговым орбитам вокруг Земли. Он руководствовался мистическими соображениями: Земля, по Аристотелю, является центром Вселенной, а движение по кругу наиболее совершенно. Во II веке нашей эры Птолемей построил на основе этой идеи всеобъемлющую космологическую модель. В центре Вселенной находилась Земля, окруженная восемью вложенными друг в друга вращающимися сферами, и на этих сферах располагались Луна, Солнце, звезды и известные в то время пять планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн (рис. 1.1). Каждая планета двигалась относительно своей сферы по малому кругу – для того, чтобы описать весьма сложные траектории этих светил на небе. На самой внешней сфере были закреплены звезды, и поэтому взаимные положения звезд оставались неизменными, конфигурация звезд вращалась на небе как единое целое. Представления о том, что расположено за пределами самой внешней сферы, оставались весьма расплывчатыми, но это заведомо находилось за пределами наблюдаемой для человечества части Вселенной.

Источник

Вселенная Стивена Хокинга

Несмотря на тяжелейшую неизлечимую болезнь, навсегда приковавшую известного учёного к инвалидной коляске, он продолжал свои исследования, в ходе которых не просто открыл огромный новый мир, но и познакомил с ним миллионы людей на земле

Стивен Хокинг не умер.

Точнее, он умер давно — ещё в молодости, когда в нём проявилась неизлечимая генетическая болезнь. Умер телом, которое практически полностью было лишено подвижности.

Но в этом теле жил мозг. Великий мозг гения.

Этот мозг не мог умереть. Он мог только перейти в иное состояние.

Что и произошло.

Биография гения, закованного в неподвижность

Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился в научной семье 8 января 1942 года в Оксфорде. Там же окончил местный знаменитый университет, уже во время учёбы удивляя преподавателей своими высокими умственными способностями.

Его влекла вселенная с её тайнами и часто не поддающимися человеческому разумению свойствами. Хокинг углубился в теорию и в 1966 году защитил свою первую диссертацию по теме «Свойства расширяющихся вселенных». Причём, как он сам над собою подтрунивал, смог сделать это, не получив никакого математического образования, кроме школьного.

Впоследствии он вёл исследовательскую работу в Кембридже, преподавал в разных институтах и университетах — по всё тем же темам, связанным с природой вселенной, гравитации, времени. Занимался проблемой чёрных дыр, имел по этой тематике плодотворные контакты с ведущими учёными по этому направлению в России.

Признание соответствовало его успехам и достижениям в науке. Все его регалии перечислить почти невозможно. При этом деятельность учёного проходила на фоне тяжёлого заболевания — бокового амиотрофического склероза. Болезнь неизлечимая, которая, если совсем грубо, отключает двигательные нейроны, что приводит к параличу мускулов, вплоть до отказа дыхательной мускулатуры.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5,

Диагностировали это заболевание у Хокинга в 1963 году, после чего врачи отвели ему для жизни не более двух-трёх лет. Однако болезнь протекала нетипично, с довольно заметным замедлением, словно кто-то специально сохранял великий мозг для дальнейших свершений и открытий. И Ему было всё равно, что Хокинг причислял себя к атеистам.

В конце концов, получилось, что с неизлечимой смертельной болезнью этот человек дожил до вполне завидных 76 лет. Однако паралич всё же наступал, и Хокинг оказался прикован к креслу-каталке. Некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке, но позднее отказал и он. В результате некоторая подвижность сохранилась в мимической мышце щеки. Благодаря датчику, который ловил её движения, Хокинг мог управлять компьютером и уже с его помощью общаться с окружающим миром.

Примечательно, что, несмотря на болезнь, Хокинг сумел завести троих детей (последнего — в 1979 году), при этом ещё развёлся с женой, умудрился жениться на сиделке, с которой, впрочем, тоже развёлся после 11 лет совместной жизни. Это было в 2006 году.

Он даже в космос планировал слетать!

Научное значение деятельности Хокинга

Главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау Алексей Старобинский в разговоре с «Царьградом» назвал Стивена Хокинга выдающимся учёным, одним из основоположников классической и современной теорий гравитации и космологии. Я бы поставил его в один ряд с Александром Фридманом, создателем фридмановской модели Вселенной, которой мы сейчас пользуемся», — отметил он.

«Из-за этого, что он из-за болезни в некотором смысле не отвлекался на те вещи, на которые отвлекаемся мы, то полностью сосредотачивался на науке. Когда я с ним разговаривал – а мы познакомились ещё в 1973 году, — то разговоры были исключительно о науке. Он ею жил, — вспоминает Старобинский. — Он исходил из того, что религия и наука задаются разными вопросами: религия всё-таки занимается вопросами о душе и духе, а естественные науки — материей. Для описания материи используем аргументы, которые продвигаются рационально. Причём это не зависит от того, верует сам учёный или не верует. А в жизни Хокинг подавал нам пример того, что воля человека может преодолеть очень многое. И что независимо от физической болезни человек может добиться успеха и оказать огромное влияние на людей в той области, которую он для себя изберет».

Стивен Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии — науки, которая изучает связь между квантовой механикой и формированием вселенной. То есть, по сути, ищет подобие в бесконечно малом и бесконечно большом, пытаясь в конечном итоге добраться до единой формулы мира. Неизвестно, есть ли она, да и может ли быть вообще, но на пути к ней стараниями Хокинга, его последователей и учеников удалось добиться выдающихся открытий. Это и обнаружение неожиданных свойств чёрных дыр, вообще глубокое проникновение в их природу и свойства, это и соединение квантовой механики с гравитацией, это и новая космология, это и параллельные вселенные.

В общем, новая картина не просто вселенной, а всего окружающего мира, теоретически обоснованная, вставала из его работ. И даже из работ его оппонентов, потому что в подобных дискуссиях и спорах исследователи выходили на новое знание. И какая разница, кто был более прав, а кто — менее?

Наконец, Стивен Хокинг обладал редким даром излагать сложное просто. Именно потому его книги о сложнейших квантовых и вселенских материях находили громадную аудиторию читателей, были бестселлерами покруче иных фантастических или фэнтезийных книг. До историй про Гарри Поттера не дотягивал, конечно, но для более уважающей свой интеллект аудитории он был весьма даже востребованным автором. Причём по всему миру.

Впрочем, почему был? И остаётся. Ушло и без того неподвижное тело. А мир Стивена Хокинга, со столь редким мужеством, волей и стойкостью открывавшийся им из инвалидной коляски, остался навсегда.

Источник