Астрофизика. Что изучает эта наука?

Астрофизика — это отрасль космической науки. Она применяет законы физики и химии для того, чтобы объяснить рождение, жизнь и смерть космических объектов. Таких, как звезды, планеты, галактики, туманности и других. Две родственные астрофизике науки — астрономия и космология. Грани между этими науками размыты.

В самом общем смысле особенности этих наук таковы:

-

- Астрономия измеряет позиции, светимости, движения и другие характеристики космических объектов;

- Астрофизика создает физические теории малых и средних структур во Вселенной;

- Космология делает все это в отношении самых больших структур и Вселенной в целом.

На практике все эти три направления науки образуют сплоченную семью. На вопрос о положении туманности или о том, какой свет она излучает астроном ответит первым. Задайте вопрос, из чего состоит туманность и как она сформировалась, и астрофизик будет рад ответить вам. Спросите, как данные будут соответствовать формированию Вселенной, и космолог, вероятно, превзойдет их всех. Но будьте осторожны — по любому из этих вопросов двое или трое могут начать говорить одновременно!

Астрофизика и ее цели

Астрофизики стремятся понять Вселенную и наше место в ней. В НАСА так определяют цели астрофизики — «узнать, как работает Вселенная, исследовать то, как она началась и как эволюционировала, и искать жизнь на планетах вокруг других звезд», — говорится на веб-сайте агентства.

НАСА заявляет, что эти цели порождают три общих вопроса:

- Как работает Вселенная?

- Как мы здесь оказались?

- Мы одни?

Все началось с Ньютона

Хотя астрономия — одна из старейших наук, теоретическая астрофизика началась с Исаака Ньютона. До Ньютона астрономы описывали движения небесных тел с использованием сложных математических моделей без физической основы. Ньютон показал, что одна и та же теория может одновременно объяснить и орбиты лун и планет в пространстве, и траекторию пушечного ядра на Земле. Это добавило к совокупности доказательств потрясающий вывод. Оказалось, что небеса и Земля подчиняются одним и тем же физическим законам.

Полностью отделило модель Ньютона от предыдущих теорий то, что она являлась прогностической и описательной. Основываясь на аберрациях орбиты Урана, астрономы предсказали положение новой планеты, которая впоследствии была обнаружена и получила название Нептун.

Вехи в астрофизике

Единственный способ изучения удаленных объектов — это наблюдение излучения, которое они производят. Поэтому большая часть астрофизики связана с построением теорий, объясняющих механизмы, производящие это излучение.

Астрофизика дает ученым идеи о том, как извлечь из этого максимально полезную информацию. Первые гипотезы о природе звезд возникли в середине XIX века. Это произошло в ходе развития появившейся тогда науки о спектральном анализе. Она производит наблюдение определенных частот света, которые отдельные вещества поглощают и выделяют при нагревании. Спектральный анализ остается и сейчас весьма существенным для триумвирата космических наук. Он используется как для исследований, так и для тестирования новых теорий.

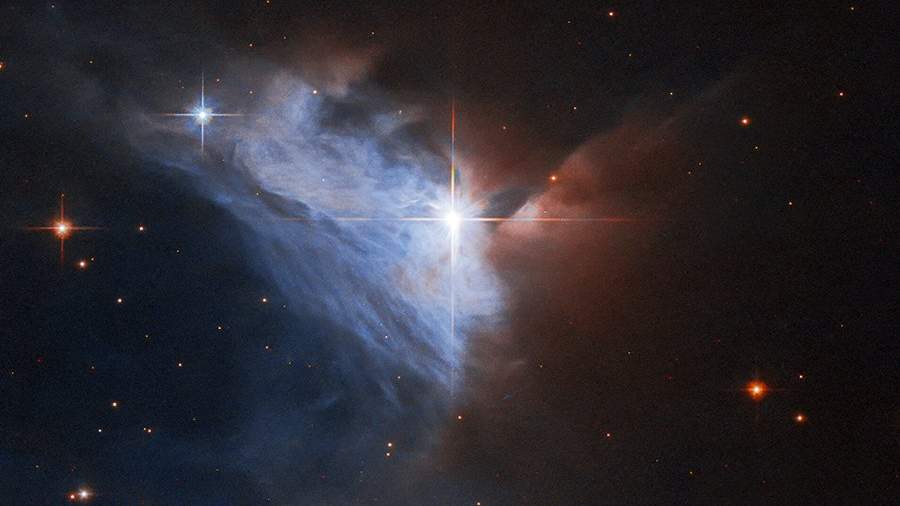

Ранняя спектроскопия представила первые доказательства того, что звезды содержат вещества, также присутствующие и на Земле. Спектроскопия показала, что некоторые туманности являются полностью газообразными, а некоторые из них содержат звезды. Это позже помогло укрепить идею о том, что некоторые туманности вообще не были туманностями. Это были другие галактики!

Теория большого взрыва

В начале 1920-х годов астроном Сесилия Пейн, используя спектроскопию, обнаружила, что звезды состоят преимущественно из водорода (по крайней мере, до своей старости). Спектры звезд также позволили астрофизикам определить скорость, с которой они двигаются в сторону Земли. Подобно тому, как звук, который излучает автомобиль, отличается по частоте в зависимости от того, двигается ли он к нам или от нас, из-за допплеровского сдвига частоты спектры звезд будут меняться соответственно

В 1930-х годах, объединив допплеровский сдвиг и теорию общей теории относительности Эйнштейна, Эдвин Хаббл получил убедительные доказательства того, что Вселенная расширяется. Это также было предсказано теорией Эйнштейна и вместе составляет основу теории Большого Взрыва.

Также в середине 19-го века физики лорд Кельвин (Уильям Томсон) и Густав фон Гельмгольц предположили, что гравитационное сжатие может привести к усилению энергетики Солнца. Но в конце концов они поняли, что энергии, произведенной таким образом, хватит только на 100 000 лет. Пятьдесят лет спустя знаменитая формула Энштейна E = mc 2 дала астрофизикам ключ к тому, каков истинный источник энергии звезд. Хотя, как оказалось, гравитационное сжатие также играет в этом процессе важную роль.

Когда ядерная физика, квантовая механика и физика частиц возникли в первой половине 20-го века, стало возможным сформулировать теории о том, как ядерный синтез может влиять на жизнь звезды. Эти теории описывают, как звезды формируются, живут и умирают. И успешно объясняют наблюдаемое распределение типов звезд, их спектров, светимостей, возрастов и других особенностей.

Физика звезд

Астрофизика — это физика звезд и других отдаленных тел во Вселенной. Но она также может работать и «близко к дому». Согласно теории Большого Взрыва, первые звезды почти полностью состояли из водорода. Процесс ядерного синтеза, который активировал их, заставил атомы водорода создать более тяжелый элемент — гелий. В 1957 году астрономическая группа Джеффри и Маргарет Бербидж вместе с физиками Уильямом Альфредом Фаулером и Фредом Хойлом показала, как по мере старения звезд они производят все более тяжелые и тяжелые элементы. Эти элементы передаются более поздним поколениям звезд во все большем количестве.

На заключительных этапах жизни старых звезд образуются элементы, обнаруженные на Земле. Такие как железо (32,1%), кислород (30,1%), кремний (15,1%). Одним из этих элементов является углерод. Он вместе с кислородом составляет основную массу всей живой материи, включая нас.

Таким образом, астрофизика говорит, что хотя мы не все являемся звездами, все мы — звездная пыль.

Источник

Найдены самые большие во Вселенной вращающиеся структуры

Нанося на карту движение галактик в огромных волокнах, соединяющих космическую сеть, астрономы из Потсдамского астрофизического института (Германия) в сотрудничестве с учеными из Китая и Эстонии обнаружили, что эти огромные волокна длиной в сотни миллионов световых лет вращаются.

Исследование опубликовано в Nature Astronomy, коротко о нем рассказывает Phys.org.

Космические нити — это огромные структуры из обычной и темной материи, которые соединяют скопления галактик друг с другом. На их концах образуются большие скопления галактик.

«Картографируя движение галактик на этих огромных космических супермагистралях, мы обнаружили замечательное свойство этих волокон: они вращаются», — заявили авторы исследования. Это первое наблюдение ротации в таких огромных масштабах.

Космические нити представляют собой тонкие цилиндры, похожие по размерам на карандаши. Их длина составляет сотни миллионов световых лет, но диаметр — «всего» несколько миллионов световых лет. В таких масштабах галактики внутри них представляют собой пылинки. Как оказалось, галактики движутся по спиральным орбитам вдоль воображаемого стержня этих нитей. Такое вращение никогда раньше не наблюдалось, и подразумевается, что должен существовать пока неизвестный физический механизм, ответственный за скручивание этих объектов.

Как возникает угловой момент, ответственный за вращение, —одна из ключевых нерешенных проблем космологии. В стандартной модели формирования структуры небольшие избыточные плотности, присутствовавшие в ранней Вселенной, растут из-за гравитационной нестабильности, когда материя перетекает в них, создавая сверхплотные области. Такой потенциальный поток бывает безвихревым: в ранней Вселенной не было изначального вращения.

Таким образом, любое вращение должно генерироваться при формировании структуры. Космическая паутина в целом и ее волокна в частности тесно связаны с формированием и эволюцией галактик. Они также сильно влияют на вращение галактик, регулируя направление их вращения и их ореолов темной материи. Однако теория не предсказывает, должны ли вращаться сами волокна.

Источник

Астрофизики открыли вращение нитей космической паутины

Астрономы, изучая движение галактик, обнаружили, что нити космической паутины в структуре Вселенной вращаются вокруг своей оси. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Потсдамского астрофизического института (AIP) со ссылкой на опубликованную 14 июня статью в журнале Nature Astronomy.

По данным астрофизиков, Вселенная похожа по своей структуре на гигантскую трехмерную паутину, чьи нити, так называемые филаменты, образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи в виде галактик и их скоплений. Ученые из AIP выяснили, что эти «усики» галактик, чья длина составляет несколько сотен миллионов световых лет, вращаются, ротации в таких масштабах еще не наблюдались.

Исследователи обнаружили это, картографируя движение галактик с помощью широкомасштабного исследования изображений и спектров звезд и галактик Sloan Digital Sky.

«Эти фантастические усики материи вращаются, несмотря на то что они являются тонкими цилиндрами — размером с карандаши — длиной в сотни миллионов световых лет, но всего в несколько миллионов световых лет в диаметре», — передает слова инициатора проекта в AIP Ноама Либескинда пресс-служба AIP.

По его словам, галактики движутся по спирали или штопору, как орбиты, вращаясь вокруг середины нити. Подразумевается, что должен существовать пока неизвестный физический механизм, ответственный за вращение этих объектов, однако астрофизики пока не могут объяснить его, добавил ученый.

Ранее, в марте, на Байкале ввели в эксплуатацию уникальный телескоп Baikal-GVD. Глубоководный нейтринный телескоп предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из космоса, из недр рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов.

Предполагается, что эти частицы несут с собой информацию о происходившем во Вселенной миллионы и миллиарды лет назад и пролить свет на загадки ее возникновения и эволюции.

Источник

Чудеса в телескопе. Как ученые проникают в тайны Вселенной и становится ли это мейнстримом

Охота за частицей

Обсерваторию построили в живописной бурятской Тункинской долине, окруженной высокими горами и простирающейся от озера Байкал до озера Хубсугул в Монголии.

Ученые из разных научных организаций давно размещают в этой местности телескопы. Там хорошие условия для наблюдений за космосом, так как много ясных дней в году и, что еще важнее, поблизости нет светящих огнями городов.

В Тункинской долине по соседству с небольшим селом Торы находится астрофизический полигон Иркутского государственного университета (ИГУ). Именно на нем и развернули гамма-обсерваторию, получившую название TAIGA (сокращенно от Tunka Advanced Instrument for cosmic ray and Gamma Astronomy) и ставшую одной из самых лучших в мире.

О том, что обсерватория построена, ИГУ объявил в феврале 2021 года. Проект стоимостью 1 млрд рублей реализовала международная коллаборация во главе с Иркутским госуниверситетом. В него вложили гранты правительства РФ и средства зарубежных партнеров.

Гамма-обсерватория TAIGA — это комплекс разных установок. С их помощью ученые регистрируют прилетающие из далекого космоса элементарные частицы, рожденные в результате каких-то катастрофических процессов, при которых выделилась гигантская энергия. Это могут быть взрывы сверхновых звезд или взрывы в ядрах галактик, рассказывает хрупкая темноволосая девушка — Анна Иванова, научный сотрудник лаборатории НИИ прикладной физики ИГУ.

Если быть еще точнее, то предмет охоты ученых — частицы гамма-кванты. Они путешествуют по просторам Вселенной не хаотично, как некоторые другие частицы, а имеют направление на источник, их породивший. Поэтому, если удастся засечь гамма-квант, подтвердить, что это именно он, восстановить его путь, то получится узнать, откуда он прилетел и что его породило.

То есть частицы для ученых — это маркеры космических процессов. Они могут пролить свет на то, что и как происходит во Вселенной, как она устроена. Даже могут помочь заглянуть в ее прошлое. Летят эти посланники до нас миллионы и миллиарды лет. Это значит, что частица, долетевшая до Земли сегодня, родилась в результате какого-то явления в космосе, которое произошло давным-давно.

Ведра с начинкой на миллион

Глядя на гамма-обсерваторию, не воскликнешь в восторге: «Это же какой-то космос!» Это просто поле у подножия гор, по которому расставлены большие металлические ведра и ящики. Лишь одна высокая конструкция с зеркалами бросается в глаза и наводит на мысль, что местность имеет какое-то отношение к космосу. Эта конструкция — гамма-телескоп TAIGA-IACT. Он является частью обсерватории.

«А круглые ведра — это детекторы установки «Тунка-133″, — знакомит с полигоном Анна. — Это и правда ведра. Но их начинка стоит миллионы».

Под крышками в ведрах находятся светочувствительные детекторы, способные улавливать слабые свечения в небе. Таких ведер с электроникой внутри на полигоне 133 штуки. «Тунка-133», запущенная в 2009 году, стала одной из установок, с которых и началось создание гамма-обсерватории.

Под ящиками скрываются детекторы другой установки — TAIGA-HiSCORE. Во время наблюдений, а они проводятся не беспрерывно, ведра и ящики открывают. В остальное время оборудование стоит закрытым в емкостях. Еще на территории обсерватории есть подземные детекторы — они закопаны на глубину до 1,5 м и регистрируют частицы, проникающие туда.

Охраны на полигоне нет, он даже не обнесен забором, поэтому среди установок бегают собаки и пасутся коровы, которые время от времени повреждают кабель в тех местах, где он выходит из-под земли на поверхность. Приходится ремонтировать.

Хотя на полигоне много дорогого оборудования, вандалы или воры для него не опасны — слишком уж оно специфическое. В хозяйстве его не приспособишь, ценного металла в нем нет, в основном только стекло и пластик.

Молодые исследователи

Руководитель Анны, директор НИИ прикладной физики ИГУ Андрей Танаев, рассказывает, что гамма-обсерватория не испытывает дефицита в научных кадрах. В самом НИИ работают больше 100 человек, а для научной организации это немало.

Костяк исследователей — молодые сотрудники в возрасте около 30 лет. Им удается зарядить интересом к науке студентов физфака ИГУ, и те работают на астрофизическом полигоне параллельно с учебой.

«Вся молодежь, которая здесь сейчас работает, еще училась, когда начиналось создание обсерватории. Были студентами и доросли до исследователей. Интерес у молодежи простой. Во-первых, каждый студент физфака ИГУ на втором курсе выбирает для себя направление исследований. А раз в университете рядом с физфаком есть НИИ прикладной физики, то многие начинают интересоваться этой тематикой. Я сам преподаю физику на первых курсах специально для того, чтобы отбирать для института самых лучших», — говорит Танаев.

Во-вторых, студентам за работу и дежурство в обсерватории НИИ платит 20 тыс. рублей в месяц. Не много, но деньги для них не лишние. В-третьих, до пандемии у НИИ была возможность отправлять молодежь на международные конференции, что также мотивировало студентов.

Анна, как и все нынешние молодые сотрудники НИИ, стала приезжать на полигон еще студенткой. Она родилась в семье архитекторов, а решение связать свою жизнь с наукой приняла после того, как в старших классах школы познакомилась с сотрудниками НИИ прикладной физики ИГУ. Они и стали примером для школьницы, которая в итоге поступила на физфак.

Сейчас большую часть времени девушка проводит в НИИ в Иркутске, а на полигон приезжает, когда идет монтаж оборудования и калибровка.

Ее основная работа — обработка данных, которые поступают с установок. Центр сбора данных находится в небольшом домике на полигоне.

Там информацию собирают, а потом дежурный увозит ее в институт на материальных носителях. Терабайты данных передать обработчикам быстрее именно таким образом, нежели перегонять по Сети.

Наука, общение, лыжи

По стопам Анны пошел ее младший брат Александр Пахоруков. Худощавый паренек с выбивающимися из-под бейсболки рыжими кудрями сейчас занимает в НИИ должность младшего научного сотрудника. В общей сложности больше шести месяцев в году он проводит в Тункинской долине, передвигаясь по полигону на мотоцикле. А еще может часами рассказывать о космосе.

«Тут и образ жизни, и режим работы, и тематика, хорошее сочетание работы и головой, и руками, и смена мест, красивая природа», — перечисляет он все то, за что любит свою работу.

Александр впервые оказался на полигоне, учась на втором курсе физфака. В это время разворачивали установку «Тунка-133». Он помогал копать траншеи для прокладки кабеля. А сегодня отвечает за работу установки TAIGA-HiSCORE — в обсерватории за каждой установкой закреплен научный сотрудник, который следит за ее работой и техническим состоянием.

Чтобы показать содержимое вверенной ему установки, молодой ученый ненадолго открывает ящик, в котором находятся детекторы. Они настолько чувствительны к свету, что на солнце могут просто сгореть. Даже лунный свет для них опасен, поэтому наблюдения проводят только в безлунные ночи.

Летом вывести электронику из строя могут еще и грозы, поэтому на лето все установки консервируют, а наблюдения сворачивают. Это время используют для ремонта аппаратуры, монтажа нового оборудования, прокладки кабельных линий.

В обсерватории группами дежурят ученые и студенты. Одна смена длится от двух недель до месяца в зависимости от того, какие наблюдения проводятся, какие установки работают или какой ремонт идет. Для проживания сотрудников построены коттеджи. Выглядят они довольно свежо и современно.

Еду готовят вместе на кухне отдельного старенького дома. Сегодня на обед борщ с курицей и макароны с подливой. Александр на мотоцикле умчался в село, чтобы купить угощения к чаю.

Летом, когда все время занимает ремонт и монтаж оборудования, приглашают для этого помощницу — жительницу села. В сезоны наблюдений свободного времени больше, и дежурные ходят в горы и катаются на лыжах.

В ожидании открытий

То, чем занимаются астрофизики в гамма-обсерватории TAIGA, относится к фундаментальным исследованиям, то есть позволяет расширить знания о мире. Принесет ли это когда-нибудь практическую пользу для народного хозяйства, неизвестно.

Может быть, эти исследования позволят сделать открытия в каких-то смежных областях. Например, ученые поймут, как можно предсказывать землетрясения. Сейчас у астрофизиков есть предположения, что космические частицы являются спусковыми крючками для подземных толчков.

На Байкале и Хубсугуле в последнее время часто происходят сильные землетрясения, и недавно во время наблюдений астрофизики случайно заметили, что за несколько часов до толчков менялось электромагнитное поле. Связь между землетрясениями и космическими частицами ученые теперь будут проверять.

Не исключено, что TAIGA поможет астрофизикам сделать и открытия уровня Нобелевской премии. К примеру, они найдут частицы темной материи, о которой известно только то, что она существует.

Есть на счету гамма-обсерватории уже сделанные открытия. 12 лет назад с помощью установки «Тунка-133» ученые обнаружили в спектре космических лучей так называемое второе колено — изгиб, о котором раньше не знали. Танаев говорит, что это очень важное с научной точки зрения открытие.

Модное течение в науке

Танаев рассказывает, что гамма-астрономия сейчас — это мейнстрим. Ученые во всем мире ею увлеклись, потому что научились ловить частицы сверхвысоких энергий и поняли, что с их помощью можно раскрыть секреты Вселенной.

Учеными, которые пытаются проникнуть в тайны мироздания, движет не только перспектива получить мировое признание, но и обычное любопытство.

«Человека всегда интересовало, а что там — в космосе. Наверное, и первобытный человек, сидя у костра, смотрел в небо, на звезды. Нас всегда интересует, что там — за горизонтом», — отвечает Анна на вопрос о том, почему она и ее коллеги стремятся узнать, что происходит далеко за пределами Земли.

Для нее физика — это созидательный процесс, который приносит удовольствие, а все новое, что получается узнать и найти, воспринимается как чудо. В одном анекдоте говорится: не учи в школе физику, и вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством. Ученые НИИ прикладной физики ИГУ считают иначе: изучайте физику, тогда жизнь наполнится чудесами.

Засечь частицу сверхвысоких энергий — это тоже отчасти чудо, ведь гамма-кванты долетают до нас очень редко. Анна приводит такую статистику: за год на 1 кв. км площади, а этот как раз площадь обсерватории TAIGA, может прилететь одна частица. Но по одной частице никаких выводов не сделать. Нужно ловить больше гамма-квантов, а для этого нужны и установки побольше.

Астрофизики ИГУ с монгольскими коллегами планируют построить еще одну гамма-обсерваторию, но уже на площади 10 кв. км. Сейчас идут предпроектные работы. Для размещения рассматривается местность недалеко от озера Хубсугул в Монголии. Но когда обсерватория появится, пока неизвестно.

«Там достаточно долгосрочный этап по измерениям прозрачности атмосферы, влажности, погодных условий. На основе этой статистики мы будем доказывать инвесторам, что это хорошее место и там имеет смысл строить эту установку», — объясняет Андрей Танаев.

Светлана Латынина

Источник