Что вы там говорили про Зум?

Nikon P900 оснащен мощным 24−2000 мм объективом, который способен совершать 83-кратный оптический зум. Все, что вам нужно сделать, это навести камеру на ясное небо, сфокусировать ее на Луне — и все, можете наслаждаться неземными видами.

Луна 80mpx

Луна в разрешение 80 мегапикселей. Приближайте, выглядит потрясно😇

Еще раз сфотографировал луну) на этот раз она видна полностью.

canon 100d + canon 55-250 is II, 1/160, f13, iso 400

Все, кто пишет, что таких фото миллионы — вы чрезвычайно правы) Но мне все равноооо

Gotcha!

Молодая Луна

Очень молодая Луна вчера вечером над горой. Фаза 0,02, возраст 1,5 дня.

В комментах в соц.сетях спрашивали где такую огромную увидеть. Нет, визуально она была совершенно обычного размера, просто у меня очень большой «зум»

Тех данные

Объектив: Sky-watcher MAK 102 (1300мм F/13) кроп кадра

Камера: Sony A7R3

Выдержка: 1/25с ISO 400. Как потом выяснилось из телескопа я забыл вынуть ND фильтр который применял для съёмки рассвета. Поэтому можно было ISO и поменьше сделать.

Закат дня

Возможности зума

Хороший зум!

Nikon Coolpix P900

Фотоаппарату более 70 лет, но его все еще можно использовать

Пленка 17,5 мм более не производится, но умельцы додумались использовать фотобумагу, разрезая ее и вставляя вместо фотопленки.

— А щелкни меня с эффектом боке!

Оптический зум

Отжала. 🙂

Лучшее время фотографировать Луну — сейчас

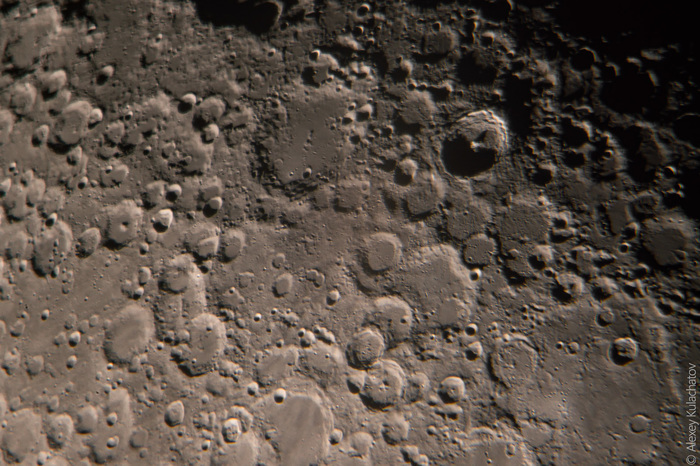

Владельцы фотоаппаратов и теперь уже смартфонов с большим зумом ждут полнолуния чтобы сфотографировать Луну. Это неправильно! Лучше время в умеренных широтах северного полушария было на этой неделе. В фазе далекой от полнолуния.

Эти кадры сняты 29 апреля и 1 мая соответственно. На поверхности Луны видно множество рельефных кратеров и несколько горных хребтов.

А вот ближайшее «суперлуние» которое было в этом апреле таких деталей не показывает.

Четко выделяются только пара кратеров. Цепочки гор превратились в белые полосы и уже не похожи на горы. В полнолуние Солнце освещает Луну вертикально и детали рельефа не отбрасывают тени. А поскольку на Луне нет ни атмосферы ни гидросферы ни биосферы никаких особых деталей кроме рельефа там и нет.

Почему именно весной? Так устроен наклон Земной оси и орбита Луны что для наших широт удобнее всего фотографировать Луну в первой четверти именно весной. (Эклиптика оказывается под максимальным углом к горизонту)

Ну и в честь дня астрономии фотка Луны при большом приближении. В терминах смартфонов это 450х зум (12500мм фокусное расстояние). Фото тоже снято 1 мая.

История фотографии: от дагерротипа до «полароида»

Автор: Павел Заикин.

Дата написания: 11.03.2018

Любите ли вы смотреть фотографии с котиками в интернете? Глупый вопрос, конечно. А знаете ли вы, что люди додумались фотографировать котов только через 30 с лишним лет после того, как появилась фотография?

Почему так нескоро, что этому способствовало и как сделать снимок стало проще, чем сказать «кис-кис» — читайте ниже.

Фотографии котиков появились много позже самой фотографии. Причина проста — вы можете представить себе кота, который спокойно просидел бы в одной позе целых восемь часов?

Да, именно столько длилась экспозиция самой старой из дошедших до нас фотографий. Её автором был Жозеф Ньепс – французский офицер, государственный служащий и изобретатель.

Сейчас будет немножко химии. Если нет желания углубляться в тонкости процесса, следующие три абзаца можно пропустить.

Жозеф Нисефор Ньепс

Суть метода Ньепса проста, как заваленный горизонт. На полированную оловянную пластинку он нанёс слой «иудейского битума», разместил её в камере-обскуре и навёл на окно собственной комнаты. На протяжении дня свет, попадавший в окно и, соответственно, в камеру, делал битум всё менее растворимым в смеси лавандового масла и бензина. Вас удивляет сочетание этих веществ? А в чём вы обычно растворяете битум?

К концу дня те участки пластинки, которые были сильнее освещены, покрылись плотной, несмываемой коркой, оставаясь после обработки бензином и маслом чёрными. Менее освещённые обезжирились до зеркального блеска. Фактически, получился негатив.

Но не этого добивался Ньепс. Он уже экспериментировал с хлорсеребряной бумагой, дававшей недолговечные негативы. Получить полноценный снимок тогда так и не удалось. На этот раз изобретатель использовал металл, который и решил протравить кислотой. Полимеризованный под действием света слой битума смылся-таки, обнажив блестящее олово. Зато те участки, на которых к тому моменту покрытия уже не было, после травления стали шероховатыми и способными удерживать типографскую краску!

Самая старая из дошедших до нас фотографий. Выполнена методом гелиографии на оловянной пластине, 1826 г. …

Всё это мало напоминает привычное нам фотографирование. Что поделать! Гелиография Ньепса вообще-то создавалась как новый метод литографии. И изобретатель считал большой удачей, что такой снимок можно было тут же использовать как типографское клише для печати получившегося изображения на бумаге, несмотря на низкую светочувствительность битума и полное отсутствие на зафиксированном изображении деталей и прочих полутонов. Больше того!

Некоторые из своих первых гелиографических снимков начиная ещё с 1823 года Ньепс делал при помощи камеры-обскуры прямо на литографский камень, а не на металлическую пластину. Но камни оказались слишком хрупкими… Да, сохранение изображения оказалось куда более сложной задачей, чем его получение.

Сам принцип камеры-обскуры был известен ещё древним китайцам и грекам периода Аристотеля. Итальянский учёный XVI века Джамбаттиста делла Порта детально описывал, как на стене комнаты, в которую свет попадает единственно через крохотное отверстие, на стене появляются изображения людей, стоящих снаружи. Правда, перевёрнутые. Он предлагал использовать эти изображения для выполнения рисунков. Что характерно, за свои изыскания делла Порта попал в поле зрения инквизиции.

Так что же из себя представляет эта самая камера-обскура? Как следует из названия, это некоторое пространство или, если угодно, помещение (коробка, ящик, комната, зал, от латинского camera – «комната»), не имеющее никаких источников освещения (о чём свидетельствует латинское же obscūra, т.е. «тёмная»), кроме уже упоминавшегося небольшого отверстия в стене. Лучи света, проходя через это отверстие, создают на экране, в роли которого выступает противоположная стена камеры (желательно белая) перевёрнутое изображение объектов, расположенных по ту сторону «дырявой» стены.

Примерно так и пользовались камерой-обскурой живописцы

Ко второй половине XVII столетия портативные камеры-обскуры использовались астрономами для наблюдения солнечных затмений, а пейзажистами — для получения наиболее «достоверных» форм.

Есть мнение, что многие художники эпохи Возрождения и Нового времени использовали это полезное изобретение. Но старались не рассказывать об этом, ибо подобный каминг-аут означал бы признание перед коллегами в профанации профессии. Да-да, задолго до изобретения фотоаппарата люди считали, что техника убьёт искусство живописи!

Как показали опыты Ньепса, опасения оказались преждевременными. Полученные им снимки не шли ни в какое сравнение даже с акварелями начинающих художников.

Но время не стоит на месте! И вот к усовершенствованию процесса фотографирования стали подключаться всё новые исследователи. Например, Луи Дагер, кстати, партнёр Ньепса, обнаружил совершенно новый способ проявления и закрепления изображения. 7 января 1839 года Франсуа Араго, известный физик и астроном, доложил о его изобретении на заседании Парижской академии. Именно эта дата и считается днём изобретения фотографии.

С докладом Араго связана интересная история. Француз Ипполит Байяр к тому моменту уже разработал собственную технологию фиксации изображения. Если не вдаваться в детали, то в результате получался-таки позитивный снимок в единственном экземпляре, достаточно качественный, но требовавший выдержки в десятки минут. А ну-ка, пролистайте свои фотографии и представьте, что для их изготовления пришлось бы позировать примерно с полчаса. Ну как? Не поплохело?

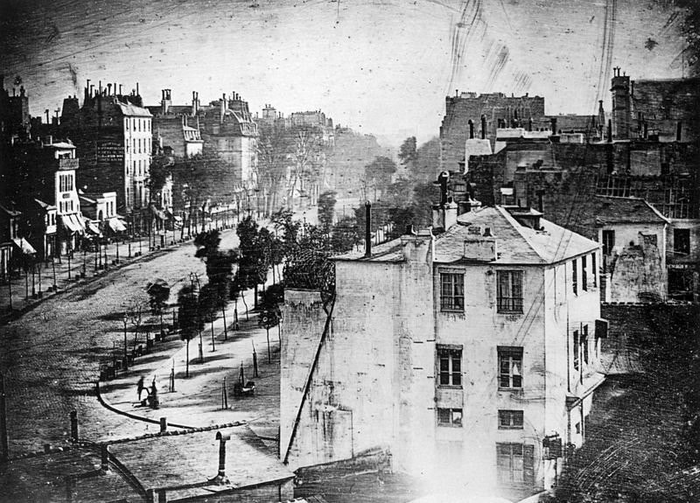

Может быть, именно поэтому первым сфотографировать людей смог именно Дагер. Посмотрите на фото ниже. Вон там, в левом углу, видите? Этот кадр был сделан в конце весны 1838 года. Там запечатлены чистильщик обуви и его клиент. Они и не думали фотографироваться. Так получилось.

Первый фотоснимок (дагерротип), на котором оказались запечатлены люди

Но вернёмся к нашему Байяру. Когда он понял, что его технология позволяет получать полноценные снимки, он рассказал об этом своему доброму знакомому, Франсуа Араго, и попросил устроить как-нибудь встречу со светилами французской науки, чтобы удивить их изобретением. Тот убедил изобретателя повременить с презентацией нового метода фотографии широкой публике… И спустя три недели французское правительство выкупает права на дагерротипию, назначив её изобретателям пожизненную пенсию. А Байяр в обмен на передачу Академии наук секрета своего процесса получил горячий привет и сумму, которой едва хватило на новую камеру.

Строго говоря, всё это ещё не было фотографией в современном значении. Люди научились получать изображение без помощи кистей и красок, смогли зафиксировать его. А что же с ним делать дальше?

Ответ на этот вопрос дал англичанин Уильям Тальбот. В 1841 году он получил патент на негативно-позитивный способ фотопечати. Теперь при помощи негатива можно было напечатать сколько угодно снимков, что Тальбот и сделал, издав три года спустя первую книгу с фотографическими иллюстрациями.

«The Pencil of Nature» — первая книга, снабжённая фотоиллюстрациями. Уильям Тальбот, 1844 г.

К середине XIX столетия фотография постепенно перестаёт быть диковинкой и постепенно превращается в серьёзный бизнес. Открываются всё новые ателье, и самым популярным жанром надолго становится портрет. Дарить фотопортрет «на память» считалось хорошим тоном, а семейная фотография считалась вполне благовидным предлогом, чтобы созвать представителей трёх-четырёх поколений. Кроме того, документируются путём фотографирования различные культурные и исторические ценности. Наконец, уже в 50-х годах позапрошлого столетия начинает использоваться фотомонтаж.

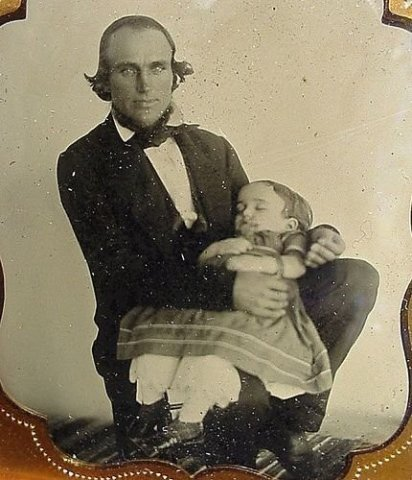

Длинная выдержка, характерная для фотографии той эпохи, создавала сложности при съёмке животных и даже людей. Во всяком случае — живых. А вот с мёртвыми было гораздо проще.

Проблемы с санитарией, отсутствие антибиотиков и вакцинации поддерживали уровень смертности на стабильно высоком уровне. Особенно это касалось детей. И, не успев насладиться обществом внезапно умершего родственника, люди порой старались оставить себе на память хотя бы его фотографию, пусть и посмертную. Существовали фотостудии со специальными штативами и гримёрами, позволявшими запечатлеть усопшего не хуже, чем пока ещё живых. Такой жанр получил название «post mortem».

Фотография post mortem. Живые есть?

С началом Крымской войны стало популярным новое явление – фоторепортаж. Обычно первым военным фотографом называют англичанина Роджера Фентона. Однако это не совсем верно.

Фентон действительно был одним из энтузиастов фотографии. Свои ранние работы он презентовал в 1852 году после поездки по России. Вскоре он основал британское Фотографическое общество и стал его первым секретарём, а в 1855 был направлен в Крым, откуда привёз десятки снимков.

Однако за год до того на фронте побывал австрийский подданный Кароль Шатмари. Он снимал и английские, и французские, и даже русские войска, что дало повод туркам заподозрить в нём шпиона. Чтобы проявлять снимки, ему пришлось оборудовать «тёмную комнату» в небольшом фургоне, по которому однажды открыли огонь турецкие артиллеристы. Но не попали.

Тем не менее, Шатмари тоже не может называться первым военным фоторепортёром. Самые ранние военные снимки-дагерротипы датируются периодом Американо-мексиканской войны. Правда, фамилию оператора, сделавшего их, история до нас не донесла.

Офицеры штаба войск США. Американо-мексиканская война, 1848 г. Возможно, первая фотография, где запечатлены животные.

Из года в год появляются новые методы и технологии. Амбротипия, ферротипия, коллоидный процесс и гумми-печать – эти и другие способы получения и закрепления изображения стали известны в третьей четверти XIX столетия, и некоторые из них ограниченно используются до сих пор.

Постепенно фотография становится по-настоящему «мобильной». Сухая фотоэмульсия, остающаяся пригодной к использованию на протяжении многих месяцев, и начало промышленного производства фотоматериалов, позволяют запечатлеть самые отдалённые уголки нашего мира.

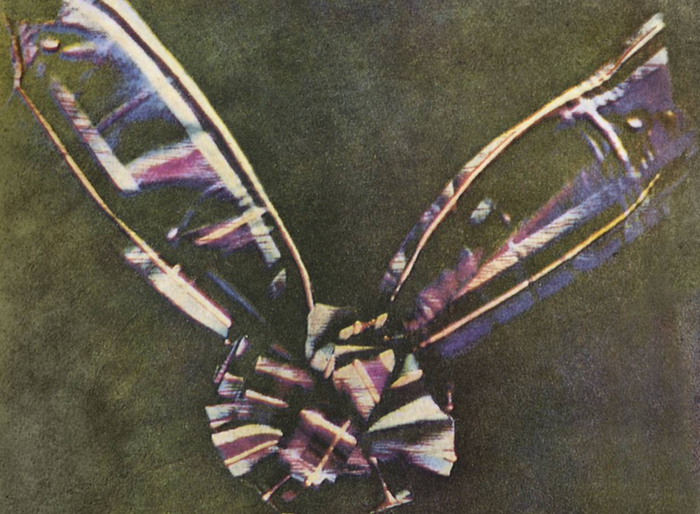

А экспериментаторы уже вели работы по получению цветных снимков. Значительный успех в этом направлении был достигнут знаменитым британским физиком Джеймсом Максвеллом. В 1861 году, читая лекцию на тему теории «Трёх основных цветов», он продемонстрировал снимок, на котором можно было различить цветное изображение завязанной узлом ленты традиционного шотландского «тартанового» орнамента.

Первое цветное фото.

. и негативы, сложение которых позволило его сделать

Впрочем, Максвелл, так же, как и изначально Ньепс, не ставил перед собой цели усовершенствовать фотографию. Поэтому патент на «трихромию», т.е. цветную пигментную фотопечать, был выдан только в 1868 году французу Луи дю Орону. Ну а в продаже цветные фотопластинки появились много позже и первоначально были не по-карману большинству фотолюбителей. Кроме того, цветные снимки первоначально были паршивого качества и быстро выцветали.

К этому же периоду относится появление первых «зеркалок». 20 августа 1861 года англичанин Томас Сэттон запатентовал однообъективный зеркальный фотоаппарат. Светозащитная крышка на корпусе служила «шахтой» для наблюдения.

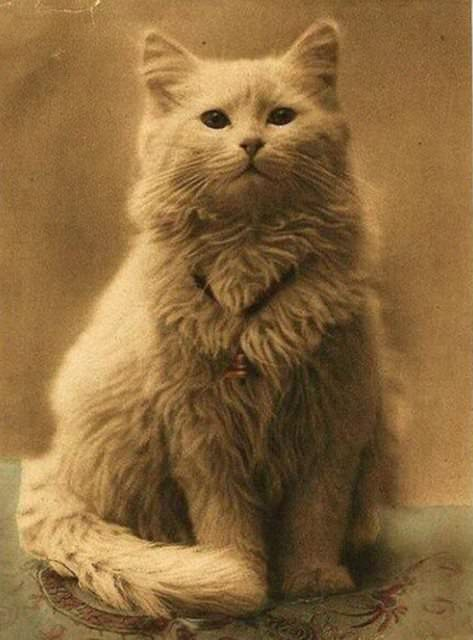

Во многом знаковым можно назвать 1872 год. Он не принёс никаких значимых изобретений и технологий. Однако именно с этого года люди поняли, наконец, кого им необходимо фотографировать — котиков! Американец Гарри Поинтер опубликовал более двух сотен снимков под общим названием «Коты Брайтона». Часть из них он снабдил поздравительными надписями, превратив в открытки. И они таки пользовались определённым спросом. Дошло до того, что на своей «фирменной карточке» Пойнтер впервые в мире изобразил не свой портрет, не фотокамеру, а кота.

Кот Шах. Снимок сделан в 1870 г., опубликован — в 1872. Автор — Гарри Поинтер, США. Это первая фотография кота.

Ну, а чтобы фотографировать котиков, нужно соответствующее оборудование. И оно становилось всё более совершенным. Особенно это стало заметно с 1888 года.

Во-первых, как раз тогда были изобретены т.н. «пресс-камеры» со скоростным затвором. Это позволило отрабатывать недоступные другим камерам короткие выдержки и производить «моментальную» съёмку подвижных котов и прочих объектов не только со штатива, но и с рук.

Пресс-камера «Goerz» — первая фотокамера, имевшая штатный затвор для съёмки с короткой выдержкой

А во-вторых, американец Джордж Истмен наладил производство своих «Kodak Box», снаряжённых рулоном фотоплёнки на сотню снимков. Когда лента кончалась, камеру целиком отправляли фирме-изготовителю, и за десять долларов получали её вновь снаряжённой вместе с готовыми снимками с предыдущей плёнки. Первые «бокс-камеры» Истмена оснащались лентами на бумажной основе, и лишь со следующего года в них стали устанавливаться рулоны целлулоидной плёнки.

Реклама компании «Eastman Kodak Company» с изображением камеры «Kodak Box» и слоганом: «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное».

Так окончательно оформилось разделение фотографии на профессиональную и любительскую.

Фотография, сделанная при помощи камеры «Kodak Box». Обычно снимки распечатывались круглыми, что позволяло скрывать искажение, создаваемое объективом фиксированного фокуса

Любопытно, что ещё за десять лет до того фотокамеры, использовавшие гибкую плёнку с нанесённой на неё фотоэмульсией, появились в России. Их использовал в своей лаборатории изобретатель польско-литовского происхождения Леон Варнерке. Вскоре он открыл фотостудию в Лондоне и даже был награждён медалью Королевского фотографического общества. Однако, из-за несовершенства технологий тех лет, предложенный Варнерке способ получения негативов оказался чрезмерно дорогим и сложным для повсеместного использования…

К началу ХХ столетия фотография окончательно стала обыденным явлением. Качество фотоматериалов становилось всё лучше, а фотографическое оборудование – всё доступнее широким слоям жаждущих. И иногда людям, ранее не замеченным в изобретательской деятельности или творчестве, стали приходить в голову интересные идеи, связанные с фотосъёмкой.

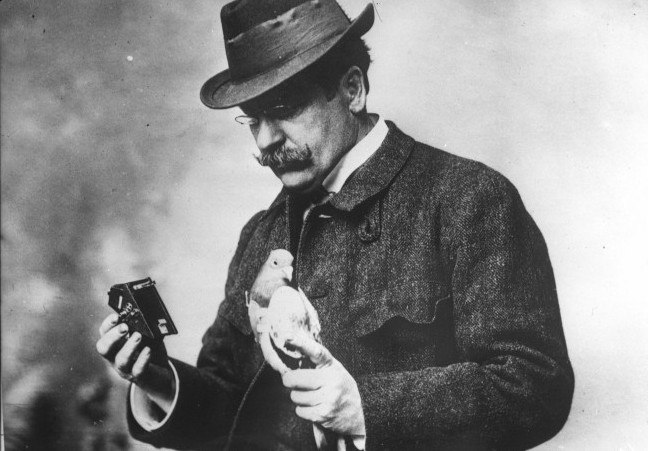

Например, немецкий аптекарь Юлиус Нойброннер однажды решил проследить путь своих голубей, при помощи которых он наладил быструю доставку лекарств клиентам. Но как это сделать? Самым верным способом он посчитал фотографирование маршрута при помощи лёгкого фотоаппарата, который несла бы сама птица.

Юлиус Нойброннер с голубем и камерой для него

За пару лет он разработал с десяток моделей компактных прочных камер и хитрую «сбрую» для их крепления на груди «оператора». К 1907 году ему удалось добиться качественных снимков буквально с высоты птичьего полёта. Вот когда началась история экшн-камер и прочих GoPro!

Снимок, сделанный при помощи «голубиной камеры»

Эта находка была настолько революционной, что первоначально Нойброннеру даже не хотели выдавать патент на «Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху». Чиновники от науки ему просто не поверили! Зато на международных выставках появление крылатых фотографов неизменно вызывало фурор.

Вскоре и военные заинтересовались этой находкой. К тому моменту фотографирование при помощи воздушного шара существовало уже несколько десятилетий (а если точнее – с 1858 года). При этом большой баллон был очень уязвим для огня с земли, в отличие от птиц, которые, как считалось, способны без особых проблем сделать достаточно качественные снимки вражеских позиций. Однако стремительное развитие авиации положило конец наработкам в этой области, хотя определённый интерес к птицам и животным со стороны различных спецслужб существует до сих пор.

А перед самой Первой Мировой появилась камера, которой суждено было совершить буквально переворот в профессиональной и любительской фотографии – знаменитая «Лейка». Правда, из-за войны и последующих неурядиц начало массового выпуска этих камер пришлось только на 1925 г.

Чем же эти аппараты так примечательны?

Во-первых, они использовали широко распространённую плёнку шириной 35 мм. Распространённую в кинематографе, но не в фотографии! Долгое время эти камеры снаряжали, просто отрезая от рулона киноплёнки кусок нужной длины. Такое решение значительно упрощало и удешевляло обслуживание — теперь не нужно было искать, где же продаются фотоматериалы, подходящие к конкретно твоей камере.

Во-вторых, эти аппараты были не слишком дорогими, весьма компактными, удобными и при этом позволяли получать снимки «профессионального» качества даже дилетантам. Наконец, более поздние модели оснащались встроенным дальномером, получили возможность настройки выдержки одним движением пальца, сменный объектив, автоматический счётчик кадров… Эти и другие усовершенствования, постепенно добавляемые в процессе производства, сделали камеры «Leica» одними из самых популярных в мире на протяжении десятилетий.

Незадолго до начала Второй Мировой войны компания «Eastman Kodak» начала выпуск плёнки «Kodachrome», подходящей и для фотосъёмки, и для кино, и для цветных слайдов. Качественная цветопередача, очень мелкое зерно и долговечность (т.н. «архивная стабильность») надолго сделали компанию «Кодак» безоговорочным лидером на рынке цветных фотоматериалов. С развитием производства цветные фотографии перестают быть «чудом техники» и становятся всё более доступными рядовому потребителю. Лишь в 80-х годах конкуренты, использовавшие более простую технологию проявки, смогли составить полноценную конкуренцию «Kodachrome».

Принципиально новый подход к созданию фотоснимка продемонстрировал Эдвин Ленд, основатель «Polaroid Corporation». Он предложил технологию получения «моментальных» снимков. Сразу же после момента съёмки негатив автоматически прижимается к специально подготовленной фотобумаге и при помощи тонкого слоя проявляюще-фиксирующей пасты формирует позитивное изображение. Несколько секунд, максимум – минута, и фотографию котика можешь вручить ему лично, пока не убежал!

Одна из первых камер «Polaroid»

Изначально такой девайс продавался как дополнение к уже существующим «обычным» камерам. Получившиеся снимки очень ценились фотожурналистами, т.к. были сразу же готовы для передачи бильдаппаратом (фототелеграфом) в любую точку мира, что значительно повысило оперативность журналистики. С этого же момента ведут отсчёт своей истории всевозможные «экспресс-фото на документы за 5 минут».

Правда, изначально все материалы «полароидного» фотопроцесса были чёрно-белыми. Но прогресс на месте не стоит, и в 1972 году появились т.н. «цветные интегральные комплекты», листы которых являются одновременно и плёнкой, и фотокарточкой. Каждый состоит из более, чем 14 слоёв и не требует никаких манипуляций после съёмки. Камеры «полароид» приобрели привычный нам вид.

В том же году компания «Texas Instruments» запатентовала «Электронное устройство для записи и последующего воспроизведения неподвижных изображений». Приближалась цифровая эра, а с ней — абсолютно новый взгляд на фотографию. Но это уже совсем другая история.

Личный хештег автора в ВК — #Заикин@catx2, а это наш Архив публикаций за март 2020

Администрация предложила поучаствовать в эксперименте по системе вознаграждения на Пикабу для активных авторов.

Вы можете поддержать наше творчество рублем. Яндекс: 4100 1623 736 3870. Часть суммы уйдет напрямую автору текста, для мотивации, часть на развитие нашего сообщества. У нас нет спонсоров и мы ничего не рекламируем, паблик существует на пожертвования наших читателей. В пометке к платежу укажите для кого он и откуда, например «С Пикабу для *имя_автора*», чтоб мы не запутались. Если Яндекс вам неудобен, остальные реквизиты есть в описании паблика в ВК или могут быть написаны в комментариях по вашей просьбе. Поддерживать ли нас рублем — дело абсолютно добровольное. Но при этом реально помогает мотивировать авторов и ускоряет выход статей. Спасибо.

Тестировал апгрейд объектива

Проапгрейдил недавно свой самый большой объектив телеконвертером. Теперь свой самый большой зум могу разогнать с 600мм до 840! В терминах зумов современных смартфонов это 30 кратный зум, а если учитывать что я снимал в кроп режиме то это 45х.

Сразу вспоминается 50кратный зум Huawei P30Pro. Они там тоже Луну фоткали: https://www.ixbt.com/img/n1/news/2019/1/2/Huawei-P30-Pro-cam. Напоминает историю из 90х про «китайские ватты» только теперь про зумы 😀

Вообще у меня есть и телескоп с фокусным расстоянием метр, но вся конструкция весит 25 кг и очень влом его разворачивать для Луны. Тем более разница не очень очевидна.

Ну и чтобы совсем уже закрыть тему около 800 мм фокусных, вот вам моя первая автрофотка 1996 года. Зенит 122, плёнка Kodak Gold 400, телескоп Мицар 805мм

И в конце маленькое замечание. Если вы купили большой объектив и решили протестировать его по Луне, никогда не ждите пока Луна будет совсем полной. Это самая скучная фаза для фото поверхности. Нет теней и не видно рельефа Луны

Ссылка на файл если вдруг фотку пережмёт

https://yadi.sk/i/F3LV17OJxAE-PA

Вот это зум

Видео не мое, взял с просторов необъятной

На прицеле

Когда просто фотать Луну уже надоело.

Бонус в комментах

Очередной о*уенный зум. (

Неплохой zoom

OSIRIS-REx сфотографировал Землю с расстояния 63 миллиона км

OSIRIS-REx сфотографировал Землю с расстояния 63 миллиона км

В рамках теста оборудования, навигационная камера аппарата OSIRIS-REx сделала новый снимок Земли. Фотография была получена 17 января. В момент съемки, аппарат находился на расстоянии 63.6 миллиона км от нашей планеты, ежесекундно удаляясь от нее еще на 8.5 км. Для сравнения: минимально возможное расстояние между Земли и Марсом составляет около 56 миллионов км.

Земля на фото OSIRIS-REx предстает в виде яркой точки в центре кадра. Справа от нее можно увидеть Луну. На фото также попало несколько созвездий. Яркое скопление звезд в левом верхнем углу это Плеяды. В верхнем правом углу можно увидеть звезду Хамаль (альфа Овна). Земля и Луна расположены в центре группы из пяти звезд, образующих «голову» созвездия Кита.

Операция «Leningrad».

Однажды мой друг, колеся по стране, откопал в каком-то большом колхозе типа Москвы или Питера фотоаппарат Ленинград производства ГОМЗ. Да не простой, а редчайший Export Edition. Серийник свидетельствовал о том, что произведена была эта шайтан-машина в 1962 году.

Это легендарный аппарат, в своё время самый технологически продвинутый. Он вместе с Кометой и всем нашим стендом брал Гран При Всемирной фотографической выставки в Брюсселе в 1957 году с характеристикой «круче некуда» (ну, это я утрирую — там предложение такое пространное было, типа: «это самый автоматизированный фотоаппарат на данный момент, и с текущим уровнем развития технологий придумать что-то лучшее невозможно»). Только вот если Комета так и не увидела свет, то Ленинград производили продолжительное время. Но напроизводили немного в сравнении с обычными массовыми камерами — семьдесят восемь с чем-то тысяч. Стоил пожиратель фотоплёнки бешеных денег, был трудоёмок в производстве и часто ломался; ремонтировался с трудом и благим матом, поэтому такого большого спроса на него не было.

Собственно, в чём крутость этого кирпича. В нём советские конструкторы впервые в мире воплотили самовзводящийся затвор. Вайндером сейчас новомодно это называть. В стакане взводной головки находилась мощная стальная пружина по типу часовой. Нужно было сделать примерно пятнадцать оборотов головки, и затвор взведён на полную. После этого можно было фоткать им со скорострельностью пулемёта НСВ Утёс: раскручивающаяся пружина после каждого спуска взводила затвор сама. Завода хватало на 2-12 кадров (смотря сколько поел каши перед тем, как ворочать взвод). Я лично на другом Ленинграде нахолостую выжимал под двадцать. Но это нахолостую! На порожнем аппарате и 25 щелчков можно было сделать, легенда гласит. И ещё нужно иметь в виду, что пружина тащила не только затвор, но и фотоплёнку. Работа проделывалась просто колоссальная. Так что неудивительно, что очень быстро пружина уставала и отбрасывала копыта. Что уж говорить про наш аппарат, который б/у и которому на тот момент было 58 лет.

Находкой тут же заинтересовался один известный американский собиратель советской фототехники. Но его немного огорчало техническое состояние.

Была у нашего экземпляра одна ма-а-аленькая проблемка — вылетал глазок дальномера вместе с куском резьбы, на которой держался. Ну, и затвор переклинило. Штора ни тудыма, ни сюдыма. Товарищу хватило толку ослабить винт, удерживающий пружину, чтобы сбросить завод, если она там под нагрузкой. Действительно, оказалось, что пружина была взведена. Получается, взведённый фотоаппарат простоял чёрт знает сколько лет! Но затвор от этой манипуляции не заработал. Благо, что мастер в городе есть. Спросив коллекционера, нужен ли ему за доплату в стоимость ремонта исправный аппарат и получив добро, сдали пожилому ремонтёру. Тот не сразу за него принялся — ещё отходил от ремонта предыдущих двух Ленинградов (вообще он ими обычно не занимался, потому что такое давно не приносили, но так вышло, что в ту пору случился ленинградовый бум). А когда через пару недель взялся за наш заказ. В общем, сто раз пожалел. После съёмки верхней крышки он обнаружил там горстку пыли и черепков. Из аппарата буквально посыпался песок. Собранное на лист бумаги содержимое, которое он позже вернул нам в пакетике, выглядело примерно так:

Это дальномерное устройство. Не узнаёте? Вот и я не узнал. Оно просто превратилось в пыль, за исключением нескольких фрагментов (крупные, в том числе и вышеупомянутый глазок с куском резьбы, мы попросили мастера присобачить на клей-момент для виду). Сделано оно было из силумина. По ходу, аппарат использовался или хранился в сильнокислой среде, поэтому металл просто разложился, как заклёпки в канистрах с горючим у экспедиции Скотта.

Ладно. Оправившись от культурного шока, пожилой мастер склеил ошмётки дальномера, разобрался с затвором, запилил новую штору из зенитовской, всё смазал, перебрал и также промаслил объектив и вернул нам. Выписал гарантию на месяц даже. Мы получили перевод от заказчика, были готовы выслать ему камеру, но тут случилось непредвиденное. И, как обычно, виновниками торжества стали мои кривые руки.

Я по привычке сделал кучу подробных фоток сего чуда советского фотопрома себе на память и записал на видео работу затвора. Потом решил завести ещё раз. Ну и, собс-но, завёл! На очередном повороте в стакане раздалось жужжание. С тем же звуком моё сердце штопором ушло по диагонали в правую пятку. Нажал на кнопку спуска — вроде, лопатит. Продолжил жмякать спусковую кнопку и получил четыре кадра. Ладно, взвожу снова. После нескольких оборотов то же жужжание, и больше не тянет. Затвор снова отлопатил только четыре кадра. Ё@#$% твою дивизию. Звоню мастеру, описываю проблему. Тот и говорит — мол, доигрался! Пружина лопнула посередине, наверное. А пружина-то туда никакая не подойдёт, кроме родной: от будильников — короткая будет, а от настенных часов — слишком широкая. Да и проделать дырку в такой твёрдой стали в домашних условиях невозможно. Правда, позже оказалось, что вполне себе реально — у друга дома совершенно случайно завалялся гравёр с мелким камнем. Но, к счастью, не пригодился.

Мастер согласился бесплатно помочь. Типа по гарантии, хоть и случай не гарантийный. Вот это спасибо! Принёс ему камеру. Он снял стакан (здесь надо отметить, что процедура ювелирной точности требует — чуть в сторону уведёшь, и намертво заклинит), и там уже увидел, что произошло. Пружина, как оказалось, была жива, как Ленин. Сорвало замок на стенке стакана, за который был зацеплен её конец. Мастер выточил из какого-то инструмента для тонкой работы зубило, срубил им остатки замка, затем просверлил в этом месте дыру (прямо над надписью «Сделано в СССР»), нарезал в ней резьбу, потом взял болт, выточил на его конце некое подобие замка и ввернул в стакан. Зацепил на сие произведение опыта и смекалки пружину, предварительно ослабив её, удачно посадил обратно взводную головку, и вуаля! Зафурычило! Так наш экспортный экземпляр стал вдвойне редкой модификацией — он единственный, у которого в стакане на один болт больше. XD Возвращая камеру, мастер посоветовал мне (и попросил передать будущему хозяину) не заводить привод больше чем на 12 оборотов, иначе швах-бабах, и кирдык! Ну и лишил гарантии, ибо то, что он там наваял, не вписывается ни в какие ГОСТ-ы и сделано на страх и риск клиента.

В итоге что мы имеем. Дальномерка по сути своей превратилась в шкалку. Как если бы в Чайку воткнули мотор, Юпитер-8 и револьверный видоискатель.

На визире в центральном прямоугольнике вместо вида из окошка дальномера теперь красовалась известная картинка Каземира Малевича. Затвор с чутка кастрированным заводом отрабатывал 8 кадров на холостую, но это при заводе на 15 оборотов ( мастер продемонстрировал полный завод, когда возвращал аппарат, а сам я уже больше 12 не давал, как и рекомендовано). Отправили в США. Коллекционер, конечно, жалел о том, что Leningrad Export, мать его, Ediition попался в таком состоянии, но, может быть, это был один из последних экспортных Ленинградов, что вообще остались на руках у населения. А выкупить/выменять такой сверхраритет у других коллекционеров ну о-о-очень сложно.

На этом эпопея нашего силуминового Франкенштейна закончилась, и все облегчённо выдохнули. В первую очередь мастер, который после этого долго ещё не принимал никаких заказов — занялся ремонтом в квартире, тем самым дал глазам отдых. Ибо ремонтировать три подряд в хлам убитых Ленинграда — это врагу не пожелаешь!

Первая фотка и картинка — моё художество, а «прокаченная» Чайка — это друг прикольнулся.

Источник