Внутреннее строение Солнца

Солнце как звезда главной последовательности

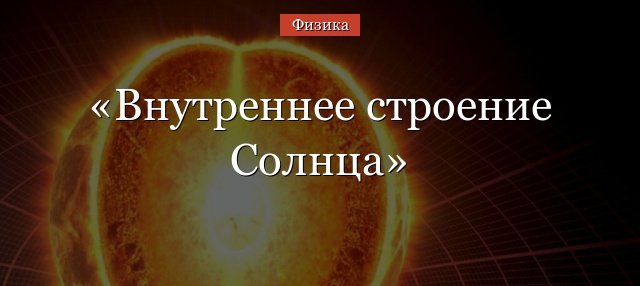

Как известно из курса физики в 11 классе, звезды образуются в результате гравитационного сжатия облаков межзвездного газа. Наиболее распространенным элементом во Вселенной является водород, поэтому Солнце, как и все остальные звезды, в момент образования состояло в основном из водорода.

Рис. 1. Распространенность элементов во Вселенной.

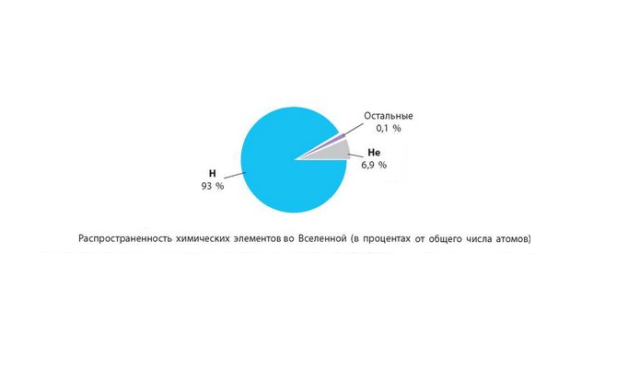

По мере гравитационного сжатия плотность Солнца возрастала, температура в ядре тоже. Этот процесс продолжался до тех пор, пока кинетической энергии ядер водорода в центре Солнца не стало хватать для сливания в ядра гелия. Такой процесс начинается, когда температура достигает миллионов кельвинов, и он проходит с большим выделением энергии, поэтому после «зажигания» реакции сливания ядер водорода в ядра гелия звезда начинает светиться. Кроме того, появляется сила, которая уравновешивает силу гравитации. Звезда приходит в состояние гидростатического равновесия, занимает свое место на диаграмме Герцшпрунга — Рассела, и находится там некоторое количество времени. Для Солнца этот период составляет 8–10 млрд лет. И в данный момент половина этого периода уже пройдена.

Рис. 2. Жизненный цикл Солнца.

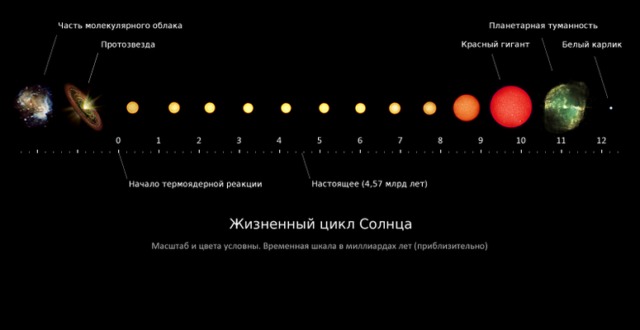

Строение Солнца

Итак, Солнце — это огромный шар из водорода, образовавшийся в результате гравитационного сжатия. Температура на поверхности солнца — около 6000 К. Тело, нагретое до такой температуры, начинает светиться, причем максимум излучения приходится на желто-зеленую часть спектра.

Энергия, требующаяся для поддержания такой температуры, производится в центре Солнца в результате термоядерных реакций. В настоящее время построена достаточно точная модель Солнца, и расчеты показывают, что температура в его центре достигает $1.5×10^7K$, а плотность составляет $1.5×10^5$ килограмм на кубический метр (средняя плотность Солнца в сто раз меньше). В таких условиях ядра водорода сливаются в ядра гелия. Поэтому в центре Солнца со временем процент гелия увеличивается.

По мере удаления от центра плотность и температура падают, и на расстоянии приблизительно 0,3 радиуса Солнца их уже не хватает для поддержания термоядерной реакции. Эта величина и принята за размер солнечного ядра.

Вся энергия, выработанная в ядре, переносится к поверхности Солнца. Происходить это может двумя способами: путем излучения и путем конвекции (перемешивания слоев газа различной температуры).

Внутреннее строение Солнца таково, что в зоне близко к ядру вещество имеет слишком большую плотность, и перемешивание здесь затруднено. Поэтому на расстояниях 0,3–0,7 солнечного радиуса энергия переносится в основном излучением, а далее — в основном конвекцией.

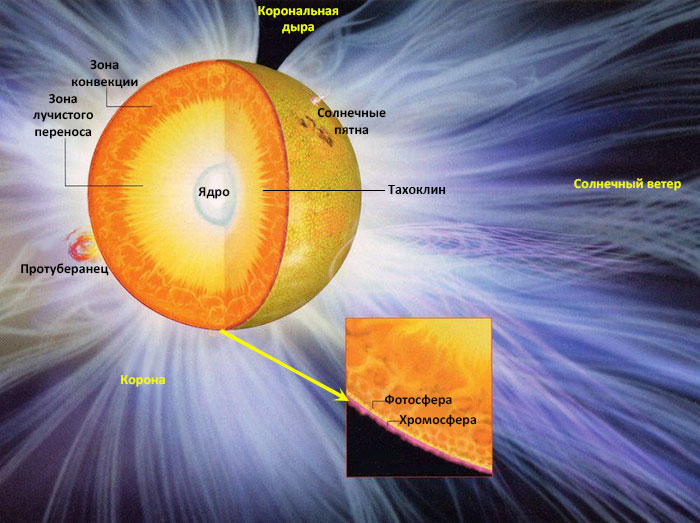

Рис. 3. Внутреннее строение Солнца.

То есть кванты энергии, выделившиеся в ядре, начинают движение к поверхности Солнца. Они многократно сталкиваются с ядрами водорода и электронами, поглощаются и снова переизлучаются, доходят до зоны конвективного переноса, где энергия в основном переносится уже тепловым движением ядер и электронов, и, наконец, на поверхности энергия снова выделяется в виде излучения.

Весь путь квантов энергии от выделения в ядре до излучения на поверхности занимает в среднем 10 млн лет. Поэтому энергия, которая греет Землю сейчас, была выработана в ядре Солнца еще тогда, когда не существовало не только человека, но даже человекообразных обезьян: первые из них появились 6,5 млн лет назад.

Что мы узнали?

Солнце — это огромный шар, состоящий из водорода. В центре температура и давление настолько высоки, что там идут термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Энергия, выделившаяся при этом, постепенно выходит на поверхность Солнца, сперва в основном с помощью излучения атомов водорода, а ближе к поверхности — путем конвекции.

Источник

Из чего состоит Солнце?

Обычно говорят, что Солнце — это огромный раскалённый газовый шар. И если такого объяснения вам достаточно, то дальше можно и не читать. А если вам хочется знать более подробно, читайте дальше о том, как устроено Солнце.

Солнце — это не просто шар из раскалённых газов, оно имеет сложное строение и состоит из нескольких слоев: ядра, зоны лучистого переноса, зоны конвекции и атмосферы.

1. Ядро

Внутренний слой Солнца, который занимает четверть его радиуса (150-175 тысяч километров), называют ядром. Температура ядра достигает 15 миллионов градусов Цельсия. Ядро имеет невообразимо огромную плотность — 150 000 кг/м 3 ! Это в 150 раз больше, чем плотность воды. Давление в ядре достигает 3,4 х 10 11 атмосфер. В ядре сосредоточена половина массы Солнца.

Ядро — это «печка», которая является источником того жара и света, которые исходят от звезды. Источник солнечной энергии — термоядерные реакции в ядре, в ходе которых водород превращается в гелий и атомы других более тяжелых элементов.

Похожая реакция происходит в водородной бомбе при её взрыве. Так что можно сказать, что Солнце — огромная водородная бомба, но только эта «бомба» не взрывается, а только «тлеет», и будет так тлеть еще около 5 миллиардов лет, пока в нём не закончится водородное горючее. И вот тогда Солнце действительно «взорвётся», то есть сильно расширится и превратится в звезду ещё больших размеров — красного гиганта (сейчас это жёлтый карлик). В таком состоянии Солнце будет находиться еще несколько миллиардов лет. А потом сожмётся в белого карлика размером с нашу планету, который постепенно остынет.

Каждую секунду в ядре Солнца сгорает примерно 4 миллиона тонн вещества. В результате этих реакций образуется огромное количество лучистой энергии. Поэтому с течением времени Солнце светит всё ярче, становится всё горячее и при этом чуточку «худеет».

Что же происходит с энергией, которая выделяется в результате термоядерных реакций? Она перемещается наружу, в следующий слой.

2. Зона лучистого переноса

Лучистая зона окружает ядро и заканчивается на уровне 0,7 от солнечного радиуса, то есть занимает половину радиуса нашей родной звезды. Эта зона состоит из водородно-гелиевой плазмы. На границе с ядром плотность плазмы составляет 20 г/см 3 , что приблизительно равно плотности золота. Но по мере приближения к внешней границе зоны ее плотность падает в 100 раз (до 0,2 г/см 3 — это меньше, чем плотность воды). При этом снижается и температура: если на внутренней границе зоны она составлет 7 миллионов градусов, то на верхней границе — «всего» 2 миллиона градусов.

Свое название эта зона получила от способа, которым энергия переносится в ней от ядра к поверхности. Способ этот — излучение. В ядре образуются частицы света — фотоны. Чтобы «выбраться» на поверхность, им нужно пройти через слой водородной плазмы. Но по пути они постоянно сталкиваются с частицами плазмы. Те их поглощают, потом снова переизлучают, причем в разных направлениях. И если фотон преодолевает расстояние от поверхности Солнца до Земли (полтора миллиона километров) за 8 минут, то для достижения наружного края лучистой зоны (напрямую это порядка 350 000 км), ему могут потребоваться. миллионы лет! Несмотря на сложности пути, главное направление у них одно — в ту сторону, где плотность вещества меньше, поэтому общий поток лучистой энергии направлен от центра Солнца наружу.

3. Зона конвекции

В зоне лучистого переноса конвекция невозможна, так как ее вещество слишком плотное и неподвижное. Но в наружных слоях этой зоны вещество уже настолько разрежено, что может перемещаться. Здесь начинается зона конвекции.

Граница между зоной лучистого переноса и зоной конвекции называется тахоклин. Считается, что именно в этом промежуточном слое происходит формирование магнитного поля Солнца.

Как и зона лучистого переноса, зона конвекции неоднородна. Это огромный по величине слой: хотя по толщине зона конвекции занимает всего десятую часть радиуса Солнца, на неё приходится две трети его объёма. Однако его масса составляет всего 2% от массы Солнца, потому что солнечное вещество в этом слое сильно разрежено. Если на границе с зоной лучистого переноса, как мы помним, его плотность равна 0,2 г/см 3 , то на границе с солнечной атмосферой (следующей зоной) она в десять тысяч раз ниже, чем плотность воздуха, то есть это очень сильно разреженный газ. Температура в этой зоне тоже падает радикально изнутри наружу: от 2 000 000°С в области тахоклина до 6000°С у внешней границы.

Процесс конвекции в этой зоне происходит по тому же принципу, что и движение воздуха в комнате с работающей отопительной батареей: от подошвы зоны поднимаются вверх потоки нагретого вещества, а им навстречу двигаются потоки менее нагретого вещества. Так происходит активное перемешивание вещества в зоне.

Поверхность Солнца, если посмотреть на неё в телескоп (конечно, со специальным фильтром), выглядит ячеистой, состоящей из гранул. Эти гранулы создаются теми самыми восходящими потоками солнечного вещества в процессе конвекции. Чем глубже образуются гранулы, тем они крупнее. У подошвы зоны конвекции, на глубине несколько тысяч километров, образуются огромные супергранулы размером 30-35 тысяч километров, а в верхних слоях конвективной зоны размер гранул составляет всего несколько сотен километров. Срок жизни гранул в зависимости от размеров — от нескольких минут до нескольких часов.

Самые свежие изображения поверхности Солнца с высоким разрешением (декабрь 2019 г.)

Область на видео — размером с нашу Землю. Хорошо видны гранулы фотосферы, каждая размером с небольшую страну.

Яркие области — восходящие потоки высокотемпературной плазмы, темные области — зоны более низкой температуры, опускающиеся вниз.

4. Атмосфера

Атмосферу Солнца ученые разделяют на три зоны: самая нижняя — фотосфера, над ней — хромосфера, последний слой — солнечная корона.

Фотосфера — источник излучения видимого света Солнца, то есть то, что мы видим как солнечный диск. Излучение более глубоких слоев мы видеть не можем, оно до нас не доходит.

Свет Солнца — чисто белый. Но на Земле мы видим его желтоватым, и виновата в этом атмосфера: она рассеивает солнечный свет и поглощает часть цветов.

Толщина фотосферы невелика — не больше 400 километров. Температура солнечного вещества по мере восхождения в фотосфере продолжает снижаться: если на глубине 300 км температура Солнца 8000 градусов, то в верхних слоях фотосферы — уже только 4000 градусов. Состоит фотосфера из раскаленных газов. Благодаря прозрачности этой зоны можно видеть зону грануляции в верхних слоях зоны конвекции.

Именно в фотосфере наблюдаются солнечные пятна. Самые крупные из них видны даже невооруженным глазом. Это области, температура которых гораздо (примерно на 1500-2000 градусов) ниже, чем на окружающих пятна участках. Солнечное пятно — это место выхода наружу сильных магнитных полей. Они мешают конвективному переносу, и тем самым уменьшают поток тепловой энергии — отсюда и понижение температуры. Ученые пристально наблюдают за пятнами на Солнце, ведь их количество — показатель магнитной активности нашей звёзды.

Хромосфера — следующая за фотосферой зона, цветная сфера. Так её назвали из-за красноватого оттенка. Разглядеть её сложно из-за близости фотосферы. Увидеть хромосферу можно во время солнечного затмения как розовое сияние вокруг затемнённого диска Солнца. Чётких границ у хромосферы нет. Её очертания можно сравнить с языками пламени. Эти языки называют спикулами. Они представляют собой потоки плазмы, вырывающиеся из Солнца. Размеры спикул — от 200 до 2000 км в поперечнике и несколько тысяч километров в высоту. По сравнению с фотосферой хромосфера более разрежена, но тем не менее она более горячая — до 20 000 градусов. Но это — ничто по сравнению с температурой самого наружного слоя солнечной атмосферы — короны.

Солнечная корона — самая разреженная, но и самая горячая часть солнечной атмосферы: ее температура достигает 1-2 миллионов градусов. Состоит корона из разреженных ионизированных газов, а простирается она на несколько диаметров Солнца! Постепенно разреживаясь, корона заполняет все межпланетное пространство. В короне можно наблюдать протуберанцы — плотные сгустки плазмы, которые выбрасывает Солнце. Они поднимаются над поверхностью светила, но не могут оторваться от него — их не пускает магнитное поле. Так же как и хромосферу, протуберанцы можно увидеть во время солнечных затмений.

Самый большой протуберанец за всю историю наблюданий Солнца «выстрелил» в 1946 году и имел высоту 1,7 млн. км (расстояние от Солнца до Земли, напомним, — 150 млн. км).

Солнечная корона — источник солнечного ветра, представляющего собой поток заряженных частиц. Именно солнечный ветер вызывает такие явления на Земле, как полярное сияние и геомагнитные бури.

Помните, в начале мы говорили, что масса Солнца уменьшается в результате сгорания водородного топлива в ядре? Из-за солнечного ветра наша звезда тоже «худеет», но не сильно: за 150 млн. лет с ветром уносится количество солнечного вещества, равное массе Земли.

Суммируем знания, полученные на этой странице.

Звезда по имени Солнце:

- Радиус — 696 000 км

- Диаметр — 1 392 000 км (109 диаметров Земли)

- Масса — 1,9891·10 30 кг (332 982 масс Земли)

- Объём — 1,40927·10 27 м 3 (1 301 019 объёмов Земли)

- Средняя плотность — 1,41 г/см 3 (от центра к периферии уменьшается в 100 раз)

- Температура ядра

15 700 000 К*

Температура поверхности

5778 К

Температура короны

1 500 000 К

Источник

Строение Солнца

Солнце — самая близкая к нам звезда и главная звезда Солнечной системы. В данной статье будет рассмотрено строение Солнца как рядовой звезды вселенной.

Схема строения Солнца

- Протуберанец;

- Видимая поверхность Солнца. Плотность меньше — 1/1000000 г/см куб, температура 6000 К, давление 1/6 атмосферы;

- Конвективная зона. По мере приближения к поверхности Солнца температура быстро уменьшается. В результате происходит конвекция — перемешивание вещества и перенос энергии к поверхности светила самим веществом;

- Зона переноса энергии излучением. Она представляет собой как бы стенки ядерного котла, через которые энергия медленно просачивается наружу;

- Ядро Солнца — естественный термоядерный реактор, где происходит выделение энергии за счет превращения водорода в гелий. В центре ядра: плотность — 160 г/см куб, температура — 15 млн К, давление — 340 млрд атмосфер, т.е. условия точно такие, какие нужны для работы ядерного реактора;

- Фотосфера — из нее исходит большая часть излучаемой Солнцем энергии в видимой области спектра;

- Хромосфера — плотность и давление с высотой убывают, а температура возрастает;

- Корона — самый верхний слой атмосферы Солнца — состоит из чрезвычайно разреженной плазмы. Она постоянно расширяется в окружающее пространство и переходит в солнечный ветер. Во внутренней короне 1 млн К и выше.

Слои и их особенности

Внутреннее строение Солнца слоистое, т.е. состоит из ряда сфер, или областей. В центре находится ядро, затем область лучевого переноса энергии, далее конвективная зона и, наконец, атмосфера. К ней ряд исследователей относят три внешние области: фотосферу, хромосферу и корону. Правда, другие астрономы к солнечной атмосфере относят только хромосферу и корону.

Ядро — центральная часть Солнца со сверхвысоким давлением и температурой, которые облегчают течение ядерных реакций. Они выделяют огромное количество электромагнитной энергии в предельно коротких диапазонах волн.

Область лучистого переноса энергии — находится над ядром. Она образована практически неподвижным и невидимым сверхвысокотемпературным газом. Передача через нее энергии, генерируемой в ядре, к внешним сферам Солнца осуществляется лучевым способом, без перемещения газа. Этот процесс надо представлять себе примерно так: из ядра в область лучевого переноса энергия поступает в предельно коротковолновых диапазонах — гамма излучения, а уходит в более длинноволновом рентгеновском, что связано с понижением температуры газа к периферической зоне.

Конвективная область — располагается над предыдущей. Она образована также невидимым раскаленным газом, находящимся в состоянии конвективного перемешивания. Перемешивание обусловлено положением области между двумя средами, резко различающимися по господствующим в них давлению и температуре. Перенос тепла из солнечных недр к поверхности происходит в результате локальных поднятий сильно нагретых масс воздуха, находящихся под высоким давлением, к периферии светила, где температура газа меньше и где начинается световой диапазон излучения Солнца. Толщина конвективной области оценивается приблизительно в 1/10 часть солнечного радиуса.

Фотосфера — это нижний из трех слоев атмосферы Солнца, расположенный непосредственно на плотной массе невидимого газа конвективной области. Фотосфера образована раскаленным ионизированным газом, температура которого у основания близка к 10000 К (т. е. абсолютная температура), а у верхней границы, расположенной примерно в 300 км выше, порядка 5000 К. Средняя температура фотосферы принимается в 5700 К. При такой температуре раскаленный газ излучает электромагнитную энергию преимущественно в оптическом диапазоне волн. Именно этот нижний слой атмосферы, видимый как желтовато-яркий диск, зрительно воспринимается нами как Солнце.

Через прозрачный воздух фотосферы в телескоп отчетливо просматривается ее основание — контакт с массой непрозрачного воздуха конвективной области. Поверхность раздела имеет зернистую структуру, называемую грануляцией . Зерна, или гранулы, имеют поперечники от 700 до 2000 км. Положение, конфигурация и размеры гранул меняются. Наблюдения показали, что каждая гранула в отдельности выражена лишь какое-то короткое время (около 5-10 мин.), а затем исчезает, заменяясь новой гранулой. На поверхности Солнца гранулы не остаются неподвижными, а совершают нерегулярные движения со скоростью примерно 2 км/сек. В совокупности светлые зерна (гранулы) занимают до 40% поверхности солнечного диска.

Процесс грануляции представляется как наличие в самом нижнем слое фотосферы непрозрачного газа конвективной области — сложной системы вертикальных круговоротов. Светлая ячея — это поступающая из глубины порция более разогретого газа по сравнению с уже охлажденной на поверхности, а потому и менее яркой, компенсационно погружающейся вниз. Яркость гранул на 10-20% больше окружающего фона указывает на различие их температур в 200-300° С.

Образно грануляцию на поверхности Солнца можно сравнить с кипением густой жидкости типа расплавленного гудрона, когда со светлыми восходящими струями появляются пузырьки воздуха, а более темные и плоские участки характеризуют погружающиеся порции жидкости.

Исследования механизма передачи энергии в газовом шаре Солнца от центральной области к поверхности и ее излучение в космическое пространство показали, что она переносится лучами. Даже в конвективной зоне, где передача энергии осуществляется движением газов, большая часть энергии переносится излучением.

Таким образом, поверхность Солнца, излучающая энергию в космическое пространство в световом диапазоне спектра электромагнитных волн, — это разреженный слой газов фотосферы и просматривающаяся сквозь нее гранулированная верхняя поверхность слоя непрозрачного газа конвективной области. В целом зернистая структура, или грануляция, признается свойственной фотосфере — нижнему слою солнечной атмосферы.

Хромосфера. При полном солнечном затмении у самого края затемненного диска Солнца видно розовое сияние — это хромосфера. Она не имеет резких границ, а представляет собой сочетание множества ярких выступов или языков пламени, находящихся в непрерывном движении. Хромосферу сравнивают иногда с горящей степью. Языки хромосферы называют спикулами. Они имеют в поперечнике от 200 до 2000 км (иногда до 10000) и достигают в высоту нескольких тысяч километров. Их надо представлять себе как вырывающиеся из Солнца потоки плазмы (раскаленного ионизированного газа).

Установлено, что переход от фотосферы к хромосфере сопровождается скачкообразным повышением температуры от 5700 К до 8000 — 10000 К. К верхней же границе хромосферы, находящейся приблизительно на высоте 14000 км от поверхности солнца, температура повышается до 15000 — 20000 К. Плотность вещества на таких высотах составляет всего 10-12 г/см3, т. е. в сотни и даже тысячи раз меньше, чем плотность нижних слоев хромосферы.

Солнечная корона — внешняя атмосфера Солнца. Некоторые астрономы называют ее атмосферой Солнца. Она образована наиболее разреженным ионизированным газом. Простирается примерно на расстояние 5 диаметров Солнца, имеет лучистое строение, слабо светится. Ее можно наблюдать только во время полного солнечного затмения . Яркость короны примерно такая же, как у Луны в полнолуние, что составляет лишь около 5/1000000 долей яркости Солнца. Корональные газы в высокой степени ионизированы, что определяет их температуру примерно в 1 млн. градусов. Внешние слои короны излучают в космическое пространство корональный газ — солнечный ветер. Это второй энергетический (после лучистого электромагнитного) поток Солнца, получаемый планетами. Скорость удаления коронального газа от Солнца возрастает от нескольких километров в секунду у короны до 450 км/сек на уровне орбиты Земли, что связано с уменьшением силы притяжения Солнца при увеличении расстояния. Постепенно разреживаясь по мере удаления от Солнца, корональный газ заполняет все межпланетное пространство. Он воздействует на тела Солнечной системы как непосредственно, так и через магнитное поле, которое несет с собой. Оно взаимодействует с магнитными полями планет. Именно корональный газ (солнечный ветер) является основной причиной полярных сияний на Земле и активности других процессов магнитосферы.

Источник