Внешние слой атмосферы солнца начинающиеся выше тонкого переходного слоя над хромосферой

Хромосфера (греч. «сфера цвета») названа так за свою красновато-фиолетовую окраску. Она видна во время полных солнечных затмений как клочковатое яркое кольцо вокруг черного диска Луны, только что затмившего Солнце. Хромосфера весьма неоднородна и состоит в основном из продолговатых вытянутых язычков (спикул), придающих ей вид горящей травы. Температура этих хромосферных струй в два-три раза выше, чем в фотосфере, а плотность в сотни тысяч раз меньше. Общая протяженность хромосферы 10-15 тыс. километров.

Рост температуры в хромосфере объясняется распространением волн и магнитных полей, проникающих в нее из конвективной зоны. Вещество нагревается примерно так же, как если бы это происходило в гигантской микроволновой печи. Скорости тепловых движений частиц возрастают, учащаются столкновения между ними, и атомы теряют свои внешние электроны: вещество становится горячей ионизованной плазмой. Эти же физические процессы поддерживают и необычайно высокую температуру самых внешних слоев солнечной атмосферы, которые расположены выше хромосферы.

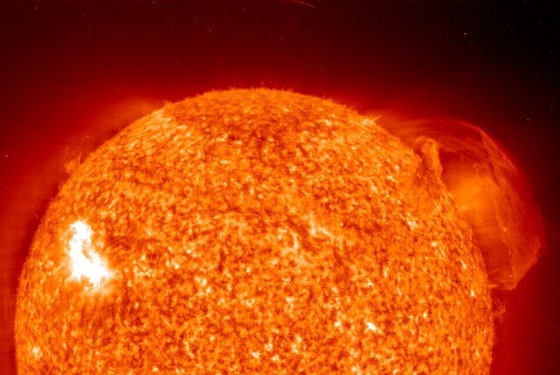

Часто во время затмений (а при помощи специальных спектральных приборов — и не дожидаясь затмений) над поверхностью Солнца можно наблюдать причудливой формы «фонтаны», «облака», «воронки», «кусты», «арки» и прочие ярко светящиеся образования из хромосферного вещества. Они бывают непожвижными или медленно изменяющимися, окруженными плавными изогнутыми струями, которые втекают в хромосферу или вытекают из нее, поднимаясь на десятки и сотни тысяч километров. Это самые грандиозные образования солнечной атмосферы — протуберанцы. При наблюдении в красной спектральной линии, излучаемой атомами водорода, они кажутся на фоне солнечного диска темными, длинными и изогнутыми волокнами.

|

| Наиболее распространены «спокойные» протуберанцы, появление которых обычно связано с развитием группы пятен, но существуют они значительно дольше пятен (до 1 года). Непосредственно в зоне пятен наблюдаются после вспышек, протуберанцы солнечных пятен — потоки газа, втекающего из короны в зону пятен со скоростями в неск. десятков км/с. Другой вид протуберанцев связан с выбросами вещества вверх (обычно после вспышек) со скоростями 100-1000 км/с (быстрые эруптивные протуберанцы). |

| НАШЕ СОЛНЦЕ |

Протуберанцы имеют примерно ту же плотность и температуру, что и хромосфера. Но они находятся над ней и окружены более высокими, сильно разреженными верхними слоями солнечной атмосферы. Протуберанцы не падают в хромосферу потому, что их вещество поддерживается магнитными полями активных областей Солнца.

Впервые спектр протуберанца вне затмения наблюдали французский астроном Пьер Жансен и его английский коллега Джозеф Локьер в 1868 г. Щель спектроскопа располагают так, чтобы она пересекала край Солнца, и если вблизи него находится протуберанец, то можно заметить спектр его излучения. Направляя щель на различные участки протуберанца или хромосферы, можно изучить их по частям. Спектр протуберанцев, как и хромосферы, состоит из ярких линий, главным образом водорода, гелия и кальция. Линии излучения других химических элементов тоже присутствуют, но они намного слабее.

Некоторые протуберанцы, пробыв долгое время без заметных изменений, внезапно как бы взрываются, и вещество их со скоростью в сотни километров в секунду выбрасывается в межпланетное пространство. Вид хромосферы также часто меняется, что указывает на непрерывное движение составляющих ее газов.

Иногда нечто похожее на взрывы происходит в очень небольших по размеру областях атмосферы Солнца. Это так называемые хромосферные вспышки (самые мощные взрывоподобные процессы, могут продолжаться всего несколько минут, но за это время выделяется энергия, которая иногда достигает 10 25 Дж). Они длятся обычно несколько десятков минут. Во время вспышек в спектральных линиях водорода, гелия, ионизованного кальция и некоторых других элементов свечение отдельного участка хромосферы внезапно увеличивается в десятки раз. Особенно сильно возрастает ультрафиолетовое и рентгеновское излучение: порой его мощность в несколько раз превышает общую мощность излучения Солнца в этой коротковолновой области спектра до вспышки.

Пятна, факелы, протуберанцы, хромосферные вспышки — все это проявления солнечной активности. С повышением активности число этих образований на Солнце становится больше.

Солнечная атмосфера — корона

Солнце освещает и согревает нашу планету, без этого была бы невозможна жизнь на ней не только человека, но даже микроорганизмов. Солнце — главный (хотя и не единственный) двигатель происходящих на Земле процессов. Но не только тепло и свет получает Земля от Солнца. Различные виды солнечного излучения и потоки частиц оказывают постоянное влияние на ее жизнь.

Солнце посылает на Землю электромагнитные волны всех областей спектра — от многокилометровых радиоволн до гамма-лучей. Окрестностей Земли достигают также заряженные частицы разных энергий — как высоких, так и низких и средних. Наконец, Солнце испускает мощный поток элементарных частиц — нейтрино. Однако воздействие последних на земные процессы пренебрежительно мало: для этих частиц земной шар прозрачен, и они свободно сквозь него пролетают. Только очень малая часть заряженных частиц из межпланетного пространства попадает в атмосферу Земли (остальные отклоняет или задерживает геомагнитное поле). Но их энергии достаточно для того, чтобы вызвать полярные сияния и возмущения магнитного поля нашей планеты.

Электромагинтное возмущение подвергается строгому отбору в земной атмосфере. Она прозрачна только для видимого света и ближайших ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для радиоволн в сравнительно узком диапазоне (от сантиметровых до метровых). Все остальное излучение либо отражается, либо поглощается атмосферой, нагревая и ионизуя ее верхние слои.

Поглощение рентгеновских и жестких ультрафиолетовых лучей начинается на вымотах 300-350 км; на этих же высотах отражаются наиболее длинные радиоволны, приходящие из космоса. При сильных всплесках солнечного рентгеновского излучения от хромосферных вспышек рентгеновские кванты проникают до высот 80-100 км от поверхности Земли, ионизуют атмосферу и вызывают нарушение связи на коротких волнах.

|

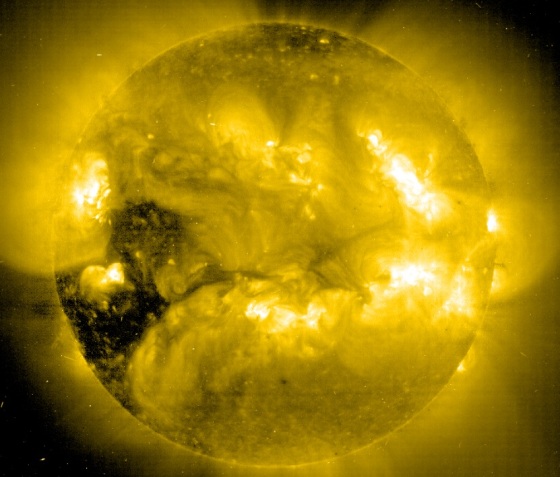

| Темные, зловещего вида области в левой части солнечного диска — это так называемые корональные дыры. Эти области, располагающиеся над поверхностью, где силовые линии солнечного магнитного поля уходят в межпланетное пространство, характеризуются пониженным давлением. Корональные дыры начали интенсивно изучать со спутников начиная с 1960-х годов в ультрафиолетовом и рентгеновском свете. Известно, что они являются источниками интенсивного солнечного ветра, который состоит из атомов и электронов, улетающих от Солнца вдоль разомкнутых силовых линий магнитного поля. |

| НАШЕ СОЛНЦЕ |

Мягкое (длинноволновое) ультрафиолетовое излучение способно проникать еще глубже, оно поглощается на высоте 30-35 км. Здесь ультрафиолетовые кванты разбивают на атомы молекулы кислорода с последующим образованием озона. Тем самым создается не прозрачный для ультрафиолета «озоновый экран», предохраняющий жизнь на Земле от гибельных лучей. Не поглотившаяся часть наиболее длинноволнового ультрафиолетового излучения доходит до земной поверхнсти. Именно эти лучи вызывают у людей загар.

Излучение в видимом диапазоне поглощается слабо. Однако оно рассеивается атмосферой даже в отсутствие облаков, и часть его возвращается в межпланетное пространство. Облака, состоящие из капелек воды и твердых частиц, значительно усиливают отражение солнечного излучения. В результате до поверхности планеты доходит в среднем около половины падающего на границу земной атмосферы света.

Количество солнечной энергии, приходящейся на поверхность площадью 1 кв метр, развернутую перпендикулярно солнечным лучам на границе земной атмосферы, называется солнечной постоянной. Измерять ее с Земли очень трудно, и потому значения, найденные до начала космических исследований, были весьма приблизительными. Небольшие колебания (если они реально существовали) заведомо «тонули» в неточности измерений. Лишь выполнение специальной космической программы по определению солнечной постоянной позволило найти ее надежное значение. По последним данным, оно составляет 1370 Вт/м 2 с точностью до 0,5%. Колебаний, превышающих 0,2%, за время измерений не выявлено.

На Земле излучение поглощается сушей и океаном. Нагретая земная поверхность в свою очередь излучает в длинноволновой инфракрасной области. Для такого излучения азот и кислород атмосферы прозрачны. Зато оно жадно поглощается водяным паром и углекислым газом. Благодаря этим малым составляющим воздушная оболочка удерживает тепло. В этом и заключается парниковый эффект атмосферы. Между приходом солнечной энергии на Землю и ее потерями на планете в общем существует равновесие: сколько поступает, столько и расходуется. В противном случае температура земной поверхности вместе с атмосферой либо постоянно повышалась бы, либо падала.

Солнечная активность

Солнечная активность — все явления солнечной активности связаны с выходом на поверхность Солнца магнитных полей. Уже первые измерения эффекта Зеемана, проведённые в начале 20 в., показали, что поля в пятнах характеризуются напряжённостью порядка нескольких тыс. эрстед, причём такие поля реализуются в областях с диаметром 20 000 км. Современные приборы для измерения полей на Солнце позволяют не только измерять величину поля с точностью до 1 Э, но и судить об углах наклона вектора напряжённости магнитного поля. Выяснено, например, что факелы представляют собой области с полями 5-300 Э. В тени пятен поля достигают 1000-4500 Э. В центре пятна поле направлено вверх, вдоль радиуса Солнца, но к периферии его наклон увеличивается, и в полутени поле уже практически параллельно солнечной поверхности . Поле сосредоточено в отдельных жгутах.

Источник

Атмосфера Солнца

Атмосферой Солнца называют три внешних слоя Солнца, расположенные выше конвективной зоны, и состоящие (по числу атомов) в основном из водорода, 10% гелия, 1/1000 углерода, азота и кислорода и 1/10 000 металлов вместе со всеми остальными химическими элементами.

Атмосферу Солнца принято разделять на фотосферу, хромосферу и корону, которая переходит в солнечный ветер.

Фотосфера

Фотосфера (перевод с греческого «сфера света») — слой атмосферы звезды,кажущаяся поверхность Солнца, В фотосфере формируется доходящий до нас непрерывный спектр оптического излучения звезд.

Толщина фотосферы Солнца — 300-400 км. Для Солнца температура в фотосфере уменьшается с высотой от 8000-10000 o К до минимальной на Солнце температуры около 4300 o К.

. Плотность фотосферы составляет от 10 -8 до 10 -9 г/смЗ (концентрация частиц от 10 15 до 10 16 1/см3), давление около 0.1 атм.

При таких условиях все атомы с небольшими потенциалами ионизации (в несколько вольт, например Na, K, Ca) оказываются ионизованными. Остальные элементы, в том числе водород, энергия ионизации которого 13.6 эВ, остаются преимущественно в нейтральном состоянии. Фотосфера — единственный на Солнце слой, где водород почти нейтрален.

Фотография солнечного пятна. По переферии — сетка гранул

Спектральные линии в гранулах и промежутках между ними смещены соответственно в синюю и красную стороны. Это означает, что в средней части гранул подфотосферное солнечное вещество поднимается на поверхность, а на краях гранул стекает вниз. Скорость этих движений составляет 1 — 2 км/с. Поэтому температура в центре гранул выше, чем на периферии. «Глубина» гранул, по-видимому, достигает нескольких сотен, а то и тысячи километров. Грануляция фотосферы практически не зависит от гелиоцентрической широты и фазы цикла СА.

Хромосфера

Хромосфера обнаруживается при полном солнечном затмении как тонкий окрашенный (розоватый) ободок вокруг Солнца. Отсюда и ее название.

Ее толщина около 15*10 3 км. Концентрация частиц в хромосфере ниже, чем в фотосфере, и уменьшается с высотой от 10 14 до 10 10 1/см3. Температура в хромосфере растет с высотой неравномерно: в нижней части — медленно,4500-4800 о К, а в средней и верхней частях — быстро, достигая на границе с короной в переходном слое значений 10 6 о К . В хромосфере по мере продвижения вверх последовательно ионизуются водород, гелий и др. химические элементы. До высоты 1500 км лежит сравнительно плотная нижняя хромосфера, а выше простираются средний (1500-4000 км) и верхний слои, отличающиеся очень неоднородной структурой.

Наиболее мелкие структурные образования в хромосфере называются спикулами. Они имеют продолговатую форму, причем вытянуты преимущественно в радиальном направлении. Длина их составляет несколько тысяч километров, а толщина — около одной тысячи километров. Со скоростями в несколько десятков километров в секунду спикулы поднимаются из хромосферы в корону и растворяются в ней. Таким образом, через спикулы происходит обмен веществом между хромосферой и вышележащей короной. Спикулы, в свою очередь, образуют более крупную структуру, называемую хромосферной сеткой. Она состоит из отдельных ячеек размером (30 -60 )*10 3 км.

Часто наблюдается фибрильная структура хромосферы, отражающая характер магнитных полей, вынесенных конвекцией из-под фотосферы в хромосферу, т.е. фибриллы — это петли магнитного поля на поверхности Солнца. Интенсивное появление фибрилл сопутствует рождению новой активной области на Солнце. В активные периоды в хромосфере Солнца наблюдают вспышки и флоккулы. (см солнечная активность)

Солнечная корона

Между хромосферой и короной находится переходная область, плотность в которой меняется от 10 -12 до 10 -15 г/см3 (концентрация частиц — от 10 12 до 10 9 1/см3), а температура — от 1*10 4 до 1,5*10 6 К. Рост температуры, определяется быстрым падением плотности вещества с высотой и накачкой энергии за счет процессов поглощения акустических и магнитозвуковыx волн, распространяющихся от фотосферы

Корону можно условно разделить на три зоны: внутреннюю (r 2,5 RC ).

Средняя температура короны 1,5*106 К. С высотой температура короны меняется мало. Плотность короны у переходной области

10 -15 г/смЗ (концентрация частиц 10 8 см-3), а на расстоянии 3RC плотность

6*10 -19 г/смЗ, (концентрация 4.10 5 см-3).

По своему составу корональный газ сходен с фотосферным. Атомы почти полностью лишены всех своих электронов, т.е. корона представляет собой практически полностью ионизированную плазму.

Структура короны довольно сложна, она включает в себя крупные образования, удаляющиеся от Солнца в виде «опахал» или в виде «лучей». Плотность вещества в этих образованиях, по-видимому, почти на порядок выше, чем в окружающей короне.

Темные области на снимке в рентгене– корональные дыры

Их общая площадь достигает 15% от всей площади поверхности Солнца, на низких широтах площади корональных дыр меньше 2-5% площади поверхности Солнца. Время жизни одной дыры может превышать 5 оборотов Солнца (до 20 оборотов).

Корональные дыры связаны с униполярными областями в фотосфере.

В этих областях происходит усиление истечения плазмы солнечного ветра, оказывающего существенное влияние на геофизические явления.

Яркость короны в миллион раз меньше яркости фотосферы. Наблюдать солнечную корону невооруженным глазом можно только во время полной фазы солнечных затмений. Вне затмений с поверхности Земли корону наблюдают при помощи специальных телескопов — коронографов.

Корональные транзиенты Общее название коротроживущих изменений в короне, в основоном используется для описания выходящих из С. плазменных облаков — Корональных выбросов масс (Coronal Mass Ejection).

Этими мощными выбросами плазменного вещества уносится примерно половина общей энергии солнечной вспышки. CME проходит через солнечную корону и со скоростью порядка 1000 км/с достигает орбиты Земли через 1 – 2 суток. Солнечные корпускулярные потоки, взаимодействуя с земной магнитосферой, вызывают магнитные бури и магнитосферные суббури.

Магнитное поле Солнца разделяется на два типа — общее поле и локальные поля.

Общее магнитное поле Солнца — это поле полоидального типа, вытянутое вдоль солнечных меридианов и подобное полю дипольного типа. Его напряженность на уровне фотосферы составляет 1-2 Гс. Общее поле Солнца периодически, приблизительно раз в 11 лет меняет свою полярность на противоположную. Полный период Т = 22 года.

Общее поле состоит из множества мелких структур разной полярности и размеров, напряженностью до 10-20 Гс.

Локальные магнитные поля активных образований на Солнце разделяются на биполярные (ВМ) и униполярные (UM) области. Напряженность поля |B| в ВМ-областях варьирует от 0,1 до нескольких сотен гаусс. Знак поля различен в различных частях этих областей, и, поскольку они вытянуты вдоль линии восток-запад, в них всегда можно выделить ведущую (р) и ведомую (f) полярности. Эти полярности различны в северном и южном полушариях и меняют знак с началом каждого нового 11-летнего цикла.

UM-области по сравнению с ВМ-областями располагаются ближе к полюсам и имеют меньшую напряженность магнитного поля, но большую площадь и продолжительность жизни: для UM-области характерно В

5-7 оборотов Солнца. Развитие ВМ- и UM-областей предшествует появлению активных областей на Солнце и завершается после исчезновения.

Более подробную информацию по данному вопросу можно найти в разделах СиЗиФа

ОБЗОРЫ и СТАТЬИ, а также на страницах учебника.

Специально вопросам солнечной активности посвящен богато иллюстрированный раздел проекта Э.В. Кононовича ЖИЗНЬ ЗЕМЛИ В АТМОСФЕРЕ СОЛНЦА

Также смотри родственные разделы справочника:

Источник