Спросите Итана: насколько яркой кажется Земля с Луны?

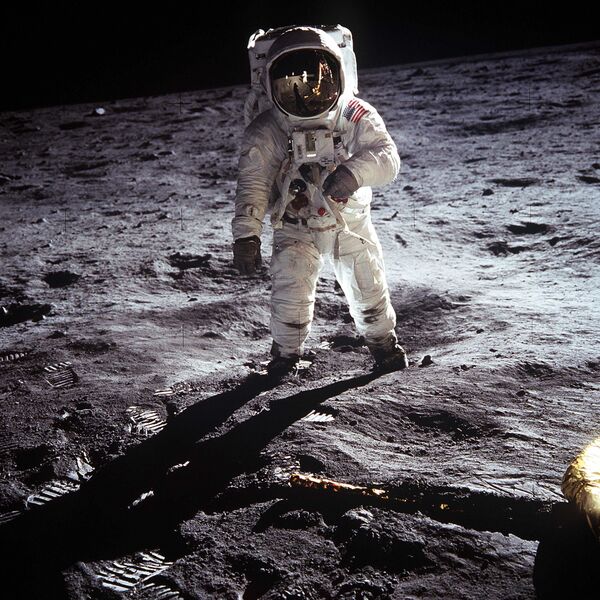

Первое изображение Земли, видимой с Луны, которое увидел человек. Заметьте, насколько Земля кажется яркой по сравнению с Луной.

Когда астронавты с «Аполло» летали к Луне, им открывались невиданные ранее человеком картины: вид на Землю с ближайшего нам мира. Практически все мы видели обратную картину – Луна, как её видно с поверхности Земли – лишь пара десятков человек (и спутников) видело, как Земля выглядит с поверхности Луны. В чём разница? Наш читатель желает знать:

Что будет ярче: полная луна или полная земля с луны? Останется ли эта яркость постоянной?

Если вы наблюдали Луну тёмной и ясной ночью, её яркость вам уже известна.

Полная Луна над деревьями достаточно туманной ночью показывает, насколько яркой кажется Луна с Земли

Полная Луна, отражающая солнечный свет с расстояния всего в 384000 км от Земли – самый яркий объект ночного неба. Она в 1500 раз ярче, чем следующий по яркости объект, Венера, и в 27000 раз ярче Сириуса – ярчайшей звезды в небе. Полная Луна освещает небо так, как способен это сделать большой город. Это серьёзный источник светового загрязнения, светящийся в 40 раз ярче всех остальных объектов ночного неба, вместе взятых.

Восходящая полная Луна над Чикаго, вид над озером Мичиган с кампуса Северо-западного университета

Но, какой бы яркой ни была Луна с Земли, полная Земля с Луны побивает её почти по всем параметрам. Земля примерно в 3,67 раз больше Луны по диаметру, что означает, что её сечение, то есть, видимый размер в небе, в 13 раз больше Луны. Также играет роль ещё один параметр: отражательная способность.

Полная Луна в 2010, отредактировано для демонстрации реальной отражательной способности

Луна и Земля яркие благодаря отражению солнечного света, и, хотя Луна выглядит в небе серой, она более близка к угольному цвету. Она кажется белой от большого количества отражённого света. Пепельная, каменистая поверхность Луны отражает гораздо меньше,, чем земля, зелёные деревья и трава на континентах Земли. И совсем уж теряется по сравнению с яркой отражательной способностью земной воды.

Луна и Земля в масштабе – как по размеру, так и по альбедо. Луна кажется более тусклой, ибо поглощает свет сильнее Земли

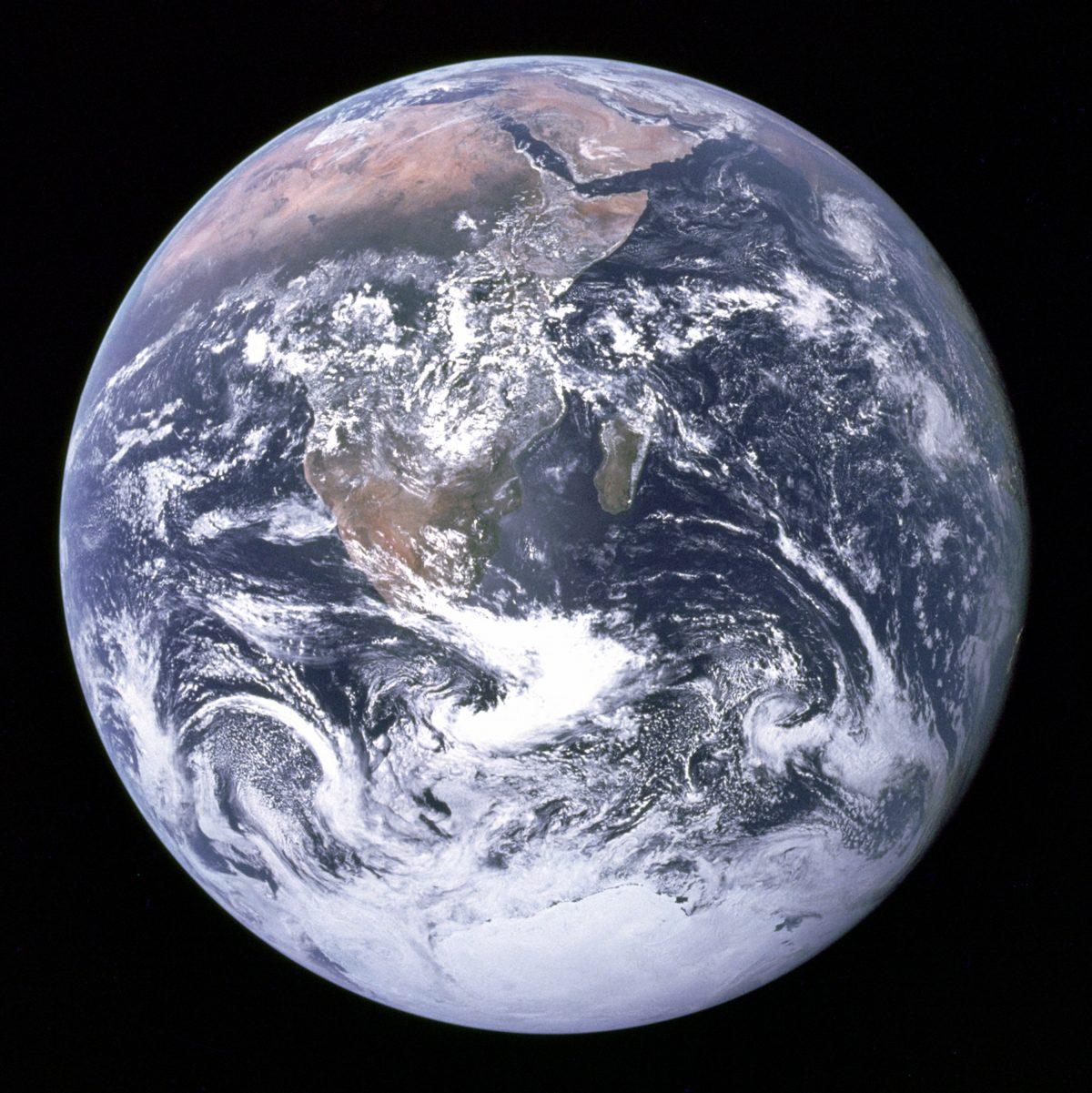

Но лучше всего отражают свет не тёмно-синие океаны, поглощающие больше света, чем остальная поверхность Земли и даже Луна – это делает вода в облаках, льду и неглубоких водоёмах рек и шельфов. В среднем Луна отражает только 11% падающего на неё света, а Земля – примерно 37%. Всё это вместе приводит к тому, что полная Земля, видимая с луны, примерно в 43 раза ярче, чем полная Луна, видимая с Земли. При больших полярных шапках и полном покрытии облаками – а также когда Солнце освещает пустыни – Земля бывает самой яркой, примерно в 55 раз ярче Луны.

Когда видно много облаков, южная полярная шапка и крупные пустыни, яркость Земли может превышать яркость Луны в 55 раз

Но интересные факты на этом не заканчиваются. Поскольку Луна привязана к Земле гравитацией, мы всегда видим одну её сторону. Земля же вращается вокруг своей оси, поэтому Луна в среднем видна в нашем небе 50% времени. Другие 50% времени Луна находится с другой стороны планеты. Но это с нашей точки зрения; с точки зрения человека на Луне, Земля находится в небе 100%, если смотреть с ближней части Луны, и 0% времени, если смотреть с обратной.

Маленькое исключение – крохотная полоска на Луне, с которой Земля иногда видна, а иногда – нет, благодаря качающемуся движению, вызванному эллипсом орбиты Луны: лунной либрации.

День и ночь на Луне содержат две земных недели каждый, и ближайшая сторона Луны – это лучшее место для наблюдения полной Земли, когда Солнце полностью освещает дальнюю часть Луны. В этот момент Земля кажется в 13 раз крупнее, в 3,4 раза лучше отражающей и в 43 раза ярче полной Луны, видимой с Земли. И хотя люди ещё не разу не видели этого собственными глазами – мы никогда не были на Луне в то время, когда на ближней стороне ночь – японский спутник Кагуя это видел.

Земля, встающая над частью Луны там, где Солнце едва попадает на лунную поверхность.

Даже когда Солнца не видно, поверхность Луны всё равно освещена благодаря отражённому Землёй свету. Он не такой яркий, как солнечный; примерно в 10000 раз тусклее. Но свет с земной поверхности, отражённый к Луне, всё же может освещать её. Поэтому на Луне в серповидной фазе можно разглядеть детали тёмной части – мы называем этот эффект освещения отражённым светом пепельным светом Луны [Earthshine].

Полумесяц через день после новолуния, заходящий на западе. Остаток диска всё равно освещён светом, отражённым Землёй, и падающим на поверхность Луны.

Чтобы Земля, видимая с Луны, была тусклее, чем полная Луна, видимая с Земли, у неё должно быть освещено менее 1/40 части поверхности. Это происходит в течение 12 часов каждый месяц, когда свет Земли, видимый с ближней стороны Луны, кажется тусклее полной Луны на Земле. Но на Луне есть одно явление, позволяющее испытать тьму, затмевающую любое подсвеченное Луной небо на Земле…

Заканчивающееся лунное затмение, как его видно с Луны, когда Солнце расположено за Землёй, и оба тела выглядят тёмными.

Лунное затмение! Когда часть Луны закрывается тенью Земли, Солнце и Земля с неё не видны, и можно видеть только кольцо подсвеченной земной атмосферы. Кроме этого оттуда видно только звёзды и планеты. Темнее этого только на дальней стороне Луны во время лунной ночи.

Без атмосферы, Земли и Венеры, ночь на дальней стороне Луны темнее любой тёмной ночи на Земле

Яркость полной Земли непостоянна, она меняется с вращением Земли, сменой сезонов и погоды. Земля – живая планета во всех смыслах. Луна кажется нам изменяющейся, но если бы она была такой же большой и разнообразной, как Земля, то изменения сезонов, полярных шапок, облачного покрытия, флоры и пустыней меняли бы её яркость ещё сильнее. Мы считаем Луну непостоянной, поскольку не видим с другой точки зрения. На самом деле Земля меняется гораздо чаще!

Итан Сигель – астрофизик, популяризатор науки, автор блога Starts With A Bang! Написал книги «За пределами галактики» [Beyond The Galaxy], и «Трекнология: наука Звёздного пути» [Treknology].

Источник

3.Вопросы с ответами на тему: Луна и Земля (в день науки)

3.Вопросы с ответами на тему: Луна и Земля (в день науки)

Вопрос: Каково существенное различие во внешнем виде «молодого» и «старого» месяца?

Ответ: Молодой месяц располагается на небе выпуклостью вправо, а старый — выпуклостью влево. Первый похож на запятую, второй — на букву С.

Вопрос: В какое время года Луна поднимается выше всего над горизонтом? (Имеются в виду средние северные широты.)

Ответ: Зимой.

Вопрос: Молодой месяц в разных местах Земли имеет весьма различный вид. Не значит ли это, что наблюдатели из разных мест на Земле видят разные части Луны?

Ответ: Нет, наблюдатели во всех местах видят одну и ту же часть Луны, но в несколько различных положениях.

Вопрос: Почему серп молодого месяца кажется имеющим большие размеры диаметра, чем соседние с ним части Луны, освещенные так называемым «пепельным» светом?

Ответ: Это объясняется так называемой иррадиацией, т. е. особым обманом зрения: размеры освещенного предмета рядом с неосвещенным или слабо освещенным кажутся больше действительных.

Вопрос: «Нет, изменился свет, все пошло по-чудному. Вон и месяц в небе опрокинулся на спину, барахтается кверху рожками в облаках». Дело происходило зимой, около девяти часов вечера по декретному времени. В какой фазе была Луна? Бывает ли у нас в северном полушарии Луна в перевернутом положении? Когда?

Ответ: Это был молодой месяц, еще не достигший первой четверти. Лунный серп и в наших местах может быть почти полностью перевернут, но это бывает не зимой, а весной или летом.

Вопрос: Что бывает продолжительнее — самые длинные солнечные дни или промежутки времени от восхода и до захода Луны? (Имеются в виду средние широты.)

Ответ: Промежутки времени от восхода до захода Луны.

Вопрос: Каким представлялось бы движение Земли вокруг Солнца для наблюдателя на Луне?

Ответ: Земля на небе Луны должна казаться почти неподвижной, но за год она перемещается по всем созвездиям Зодиака.

Вопрос: Испускает ли Земля вскоре после «новоземелия» пепельный свет при наблюдении с Луны?

Ответ: Да, но этот свет так слаб, что с Луны он, вероятно, незаметен.

Вопрос: Видны ли с Луны все части поверхности Земли?

Ответ: Так как Земля вращается сравнительно быстро, то с Луны можно видеть одну за другой все её части.

Источник

Почему Земля на фото с Луны такая маленькая? Вычисляем истинный размер

Многие сторонники лунного заговора считают, что размер Земли на снимках с Луны (в частности, на этом) явно занижен. Ну что ж, давайте посчитаем, каким он должен быть на самом деле. Для начала определим, каков угловой размер Земли для наблюдателя, находящегося на Луне. Расстояние от Луны до Земли равно 384,5 тыс. км. Радиус Земли — 6,4 тыс. км. Значит, угловой диаметр будет равен 2arctg(6,4/384,5) = 1,9 градуса.

Для того, чтобы понять, какую часть кадра на фото должна занимать таким образом Земля, осталось понять, какой угол обзора отображался на фото астронавтов. Мы знаем, какие в фотоаппаратах использовались размер плёнки (70 мм) и объектив (60 мм). Значит, половина высоты кадра равняется 70/2 = 35 мм. И угол обзора, который попадает во всю высоту кадра, таким образом, равен 2arctg(35/60) = 60,5 градусов.

Приведу схему, по которой видно, почему в расчётах берётся именно удвоенный арктангенс половины кадра.

F = BC — фокусное расстояние. AD — высота кадра (в данном случае, равна ширине плёнки 70 мм). X = AB — половина высоты. β — угол обзора, помещающийся в высоту плёнки. α — очевидно, половина этого угла. X/F = tg(α) по определению тангенса. Соответственно, β = 2arctg(X/F).

Итого, зная угловой размер Земли и угол обзора фотоаппарата, получаем, что диаметр Земли на фото должен занимать 1,9/60,5 = 3,1% высоты кадра.

UPD. В комментариях верно заметили, что часть плёнки занимает перфорация, а сам размер кадра чуть меньше. Покажем, что это не сильно влияет на итоговый результат. Судя по снимкам плёнки (есть в комментах; точной информации со ссылками не нашёл, может, кто-нибудь знает?) размер кадра составлял 55 мм. Значит, угол обзора был равен 2arctg(55/(2*60)) = 49,2 градуса, а размер Земли должен составлять 1,8/49,2 = 3,7% высоты кадра (или ширины: снимок квадратный).

А теперь померяем, какую долю высоты кадра Земля занимает на фото с Луны. Я вооружился сантиметром и насчитал высоту кадра 13,7 мм, а диаметр Земли 0,7 мм (на экране компьютера). Вы можете замерить у себя, сами величины могут быть разные (у всех мониторы разного размера), но соотношение будет примерно одинаковое.

Итак, Земля занимает 0,7/13,7 = 5,1% от кадра. Вот так-то, мы получили, что Земля на фото не только не меньше, но даже больше, чем должна быть! Но это как раз объяснить просто: наверняка фото по краям (скорее всего сверху) было обрезано, ведь там только темнота (при такой выдержке камеры никаких звёзд не видно).

Напоследок, для неверующих людей, бонусом, так сказать, фото Луны с Земли, сделанное лично мною этим вечером на смартфон. Увы, была облачность и Луна вышла довольно нечёткой. Но вы сами видете, насколько Земля на фото американцев больше, и при этом занимает вовсе не пол-неба, как уверяют конспирологи.

Источник

Луна: история наблюдений и исследований. Справка

Сорок лет назад — 20 июля 1969 года — человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Корабль НАСА «Аполлон-11» с экипажем из трех астронавтов (командир Нейл Армстронг, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз) стал первым, достигшим Луны, в космической гонке СССР и США.

Луна – единственный естественный спутник Земли и ближайшее к Земле небесное тело. Луна движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 километра в секунду по эллиптической орбите против часовой стрелки.

Вследствие эллиптичности орбиты и возмущений расстояние до Луны постоянно меняется. Это знал еще Гиппарх во 2 веке до н.э. Он определил среднее расстояние до Луны, получив значение, довольно близкое к современному – 30 диаметров Земли.

Расстояние до Луны можно определять различными методами, например, методом триангуляции из двух удаленных точек на Земле или же с помощью современной техники: по времени прохождения радарного или лазерного сигнала до Луны и обратно. Среднее расстояние в перигее (ближайшей к Земле точке орбиты Луны) составляет 362 тысячи километров, а среднее расстояние в апогее (самой далекой точке орбиты) равно 405 тысяч километров. Эти расстояния измеряются от центра Земли до центра Луны. Точка апогея и вместе с ней вся орбита обращается вокруг Земли за 8 лет и 310 суток. Среднее расстояние Луны от Земли 384 400 километров.

Фазы Луны и траектория ее движения

Движение Луны вокруг Земли очень сложно, и его изучение составляет одну из труднейших задач небесной механики. Эллиптическое движение представляет собой лишь грубое приближение, на него накладываются многие возмущения, обусловленные притяжением Солнца (притяжение Луны Солнцем в 2,2 раза сильнее, чем Землей), планет и формой Земли. Главнейшие из этих возмущений, или неравенств (так называемое уравнение центра, эвекция, вариация, годичное неравенство), были открыты из наблюдений задолго до теоретического вывода их из закона всемирного тяготения.

Первая приемлемая теория была предложена Исааком Ньютоном (Isaak Newton) в его «Началах» в 1687 году, где были опубликованы закон всемирного тяготения и законы движения. Ньютон не только учел все известные в то время возмущения лунной орбиты, но и предсказал некоторые эффекты.

В ХХ веке при описании движения Луны стала использоваться теория американского математика Джона Хилла (John Hill), на основе которой американский астроном Эрнест Браун (Ernest William Brown) в 1919 году вычислил математические ряды и составил таблицы, содержащие широту, долготу и параллакс (видимое угловое смещение объекта при наблюдении его из двух точек) Луны.

Луна совершает полный оборот вокруг Земли за период, называемый сидерическим месяцем. Сидерический месяц равен 27 суткам 7 часам 43,2 минуты. Но все это время Земля сама движется вокруг Солнца в том же направлении, что и Луна, поэтому взаимное положение трех тел повторяется не через орбитальный период Луны, а спустя примерно 53 часа после него. Поэтому полнолуние происходит через каждые 29 суток 12 часов 44,1 минуты; этот период называют синодическим (лунным) месяцем.

Каждый солнечный год содержит 12,37 лунных месяцев, так что 7 из 19 лет имеют 13 полнолуний.

Этот 19-летний период называется «метоновым циклом», поскольку в 5 веке до н.э. афинский астроном Метон предложил этот период в качестве основы для так и не состоявшейся реформы календаря.

Плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости орбиты Земли вокруг Солнца – эклиптике – примерно на 5 градусов; поэтому Луна никогда не удаляется от эклиптики более чем на 5градусов, всегда находясь среди или около зодиакальных созвездий.

Не будучи самосветящейся, Луна видна только в той части, куда падают солнечные лучи, либо непосредственно, либо отраженные Землей. Этим объясняются фазы Луны.

Каждый месяц Луна, двигаясь по орбите, проходит примерно между Солнцем и Землей и обращена к Земле своей темной стороной, в это время происходит новолуние. Через один – два дня после этого на западной части неба появляется узкий яркий серп «молодой» Луны.

Остальная часть лунного диска бывает в это время слабо освещена Землей, повернутой к Луне своим дневным полушарием; это слабое свечение Луны – так называемый пепельный свет Луны. Через 7 суток Луна отходит от Солнца на 90 градусов; наступает первая четверть лунного цикла, когда освещена ровно половина диска Луны и терминатор, т. е. линия раздела светлой и темной стороны, становится прямой – диаметром лунного диска. В последующие дни терминатор становится выпуклым, вид Луны приближается к светлому кругу и через 14-15 суток наступает полнолуние. Затем западный край Луны начинает ущербляться; на 22-е сутки наблюдается последняя четверть, когда Луна опять видна полукругом, но на сей раз обращенным выпуклостью к востоку. Угловое расстояние Луны от Солнца уменьшается, она опять становится суживающимся серпом и через 29,5 суток вновь наступает новолуние.

Точки пересечения орбиты с эклиптикой, называются восходящим и нисходящим узлами, имеют неравномерное попятное движение и совершают полный оборот по эклиптике за 6794 суток (около 18,6 года), вследствие чего Луна возвращается к одному и тому же узлу через интервал времени – так называемый драконический месяц, – более короткий, чем сидерический и в среднем равный 27,21222 суток; с этим месяцем связана периодичность солнечных и лунных затмений.

Солнечное затмение может произойти только в новолуние и только в те моменты, когда Луна находится вблизи узла. Это случается, по меньшей мере, дважды в году. В остальных случаях Луна проходит на небе над или под Солнцем. Лунные затмения происходят только в полнолуние; при этом, как и в случае солнечных затмений, Луна должна находиться вблизи узла.

Если бы плоскость лунной орбиты не была наклонена к плоскости земной орбиты, то при каждом новолунии происходило бы солнечное затмение, а при каждом полнолунии – лунное затмение.

Однако сочетание равномерного вращения с неравномерным движением по орбите вызывает небольшие периодические отклонения от неизменного направления к Земле, достигающие 7 градусов 54 минуты по долготе. Наклон оси вращения Луны к плоскости ее орбиты обусловливает отклонения до 6градусов 50минуты по широте, вследствие чего в разное время с Земли можно видеть до 59 процентов всей поверхности Луны (хотя области близ краев лунного диска видны лишь в сильном перспективном ракурсе); такие отклонения называются либрацией Луны. Плоскости экватора Луны, эклиптики и лунной орбиты всегда пересекаются по одной прямой (это явление описывает закон Кассини).

Сама Луна также оказывает влияние на Землю – ее гравитационное поле вызывает колебание уровня воды в акваториях Земли, приливы и отливы.

Масса Луны в 81,3 раза меньше массы Земли и составляет 7,35*1022 килограмм, по геометрической форме Луна близка к шару, средний радиус которого 1738 км.

Средняя плотность Луны равна 3,34 г/кв. см (0,61 средней плотности Земли). Ускорение силы тяжести на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на Земле, равно 162,3 см/сек2 и уменьшается на 0,187 см/сек2 при подъеме на 1 км.

Первая космическая скорость для Луны – 1680 м/сек, а вторая – 2375 м/сек.

Луна не имеет атмосферы.

Свет Луны

Поверхность Луны довольно темная, ее альбедо (отражательная способность) равно 0,073, то есть она отражает в среднем лишь 7,3% световых лучей Солнца.

Визуальная звездная величина (мера освещенности, создаваемой небесным светилом) полной Луны на среднем расстоянии равна – 12,7; она посылает в полнолуние на Землю в 465 000 раз меньше света, чем Солнце.

В зависимости от того, в какой фазе находится Луна, количество света уменьшается гораздо быстрее, чем площадь освещенной части Луны, таким образом, когда Луна находится в четверти и мы видим половину ее диска светлой, она посылает на Землю не 50%, а лишь 8% света от полной Луны.

Показатель цвета лунного света равен +1,2, т. е. он заметно краснее солнечного.

Луна вращается относительно Солнца с периодом, равным синодическому месяцу, поэтому день на Луне длится почти 15 суток и столько же продолжается ночь.

Не будучи защищена атмосферой, поверхность Луна нагревается днем до +110° С, а ночью остывает до -120° С, однако, как показали радионаблюдения, эти огромные колебания температуры проникают вглубь лишь на несколько дм вследствие чрезвычайно слабой теплопроводности поверхностных слоев. По той же причине и во время полных лунных затмений нагретая поверхность быстро охлаждается, хотя некоторые места дольше сохраняют тепло, вероятно, вследствие большой теплоемкости (так называемые «горячие пятна»).

Рельеф Луны

Даже невооруженным глазом на Луны видны неправильные темноватые протяженные пятна, которые были приняты за моря: название сохранилось, хотя и было установлено, что эти образования ничего общего с земными морями не имеют. Телескопические наблюдения, которым положил начало в 1610 году Галилео Галилей (Galileo Galilei), позволили обнаружить гористое строение поверхности Луны.

Выяснилось, что моря – это равнины более темного оттенка, чем другие области, иногда называют континентальными (или материковыми), изобилующие горами, большинство которых имеет кольцеобразную форму (кратеры).

По многолетним наблюдениям были составлены подробные карты Луны. Первые такие карты издал в 1647 году Ян Гевелий (нем. Johannes Hevel, польск. Jan Heweliusz,) в г. Данциге (современный – Гданьск, Польша). Сохранив термин «моря», он присвоил названия также и главнейшим лунным хребтам – по аналогичным земным образованиям: Апеннины, Кавказ, Альпы.

Джованни Риччоли (Giovanni Batista Riccioli) из г. Феррары (Италия) в 1651 году дал обширным темным низменностям фантастические названия: Океан Бурь, Море Кризисов, Море Спокойствия, Море Дождей и так далее, меньшие примыкающие к морям темные области он назвал заливами, например, Залив Радуги, а небольшие неправильные пятна – болотами, например Болото Гнили. Отдельные горы, главным образом кольцеобразные, он назвал именами выдающихся ученых: Коперник, Кеплер, Тихо Браге и другие.

Эти названия сохранились на лунных картах и поныне, причем добавлено много новых имен выдающихся людей, ученых более позднего времени. На картах обратной стороны Луны, составленных по наблюдениям, выполненным с космических зондов и искусственных спутников Луны, появились имена Константина Эдуардовича Циолковского, Сергея Павловича Королева, Юрия Алексеевича Гагарина и других. Подробные и точные карты Луны были составлены по телескопическим наблюдениям в 19 веке немецкими астрономами Иоганном Медлером (Johann Heinrich Madler), Иоганном Шмидтом (Johann Schmidt) и другими.

Карты составлялись в ортографической проекции для средней фазы либрации, т. е. примерно такими, какой Луна видна с Земли.

В конце 19 века начались фотографические наблюдения Луны. В 1896?1910 большой атлас Луны был издан французскими астрономами Морисом Леви (Morris Loewy) и Пьером Пьюзе (Pierre Henri Puiseux) по фотографиям, полученным на Парижской обсерватории; позже фотографический альбом Луны был издан Ликской обсерваторией в США, а в середине 20 века голландский астроном Джерард Койпер (Gerard Copier) составил несколько детальных атласов фотографий Луны, полученных на крупных телескопах разных астрономических обсерваторий. С помощью современных телескопов на Луны можно заметить кратеры размером около 0,7 килметров и трещины шириной в первые сотни метров.

Кратеры на лунной поверхности имеют различный относительный возраст: от древних, едва различимых, сильно переработанных образований до очень четких в очертаниях молодых кратеров, иногда окруженных светлыми «лучами». При этом молодые кратеры перекрывают более древние. В одних случаях кратеры врезаны в поверхность лунных морей, а в других – горные породы морей перекрывают кратеры. Тектонические разрывы то рассекают кратеры и моря, то сами перекрываются более молодыми образованиями. Абсолютный возраст лунных образований известен пока лишь в нескольких точках.

Ученым удалось установить, что возраст наиболее молодых крупных кратеров составляет десятки и сотни млн. лет, а основная масса крупных кратеров возникла в «доморской» период, т.е. 3-4 миллиарда лет назад.

В образовании форм лунного рельефа принимали участие как внутренние силы, так и внешние воздействия. Расчеты термической истории Луны показывают, что вскоре после ее образования недра были разогреты радиоактивным теплом и в значительной мере расплавлены, что привело к интенсивному вулканизму на поверхности. В результате образовались гигантские лавовые поля и некоторое количество вулканических кратеров, а также многочисленные трещины, уступы и другое. Вместе с этим на поверхность Луны на ранних этапах выпадало огромное количество метеоритов и астероидов – остатков протопланетного облака, при взрывах которых возникали кратеры – от микроскопических лунок до кольцевых структур диаметром от нескольких десятков метров до сотен км. Из-за отсутствия атмосферы и гидросферы значительная часть этих кратеров сохранилась до наших дней.

Сейчас метеориты выпадают на Луну гораздо реже; вулканизм также в основном прекратился, поскольку Луна израсходовала много тепловой энергии, а радиоактивные элементы были вынесены во внешние слои Луны. Об остаточном вулканизме свидетельствуют истечения углеродосодержащих газов в лунных кратерах, спектрограммы которых были впервые получены советским астрономом Николаем Александровичем Козыревым.

Основными лунными породами являются морские базальты, богатые железом и титаном; материковые базальты, богатые камнем, редкоземельными элементами и фосфором; алюминиевые материковые базальты – возможный результат ударного плавления; магматические породы, такие, как анортозиты, пироксениты и дуниты. Реголит (лунный грунт) состоит из фрагментов основной породы, стекла и брекчии (порода, состоящая из сцементированных угловатых обломков), образовавшихся из основных типов пород.

Лунные породы не полностью схожи с земными. Обычно лунные базальты содержат больше железа и титана; анортозиты на Луне более обильны, а летучих элементов, таких, как калий и углерод, в лунных породах меньше. Лунные никель и кобальт, вероятно, были замещены расплавленным железом еще до окончания формирования Луны.

Происхождение Луны: самые популярные версии

Происхождение Луны окончательно еще не установлено. Наиболее разработаны три разные гипотезы.

В конце 19 века Джордж Дарвин(George Howard Darwin) выдвинул гипотезу, согласно которой Луна и Земля первоначально составляли одну общую расплавленную массу, скорость вращения которой увеличивалась по мере ее остывания и сжатия; в результате эта масса разорвалась на две части: большую – Землю и меньшую – Луна. Эта гипотеза объясняет малую плотность Луны, образованной из внешних слоев первоначальной массы. Однако она встречает серьезные возражения с точки зрения механизма подобного процесса; кроме того, между породами земной оболочки и лунными породами есть существенные геохимические различия.

Гипотеза захвата, разработанная немецким ученым Карлом Вейцзеккером (Carl Friedrich von Weizsacker;), шведским ученым Ханнесом Альфвеном (Hannes Alfven) и американским ученым Гарольдом Юрии (Harold Clayton Urey), предполагает, что Луна первоначально была малой планетой, которая при прохождении вблизи Земли в результате воздействия тяготения последней превратилась в спутник Земли.

Вероятность такого события весьма мала, и, кроме того, в этом случае следовало бы ожидать большего различия земных и лунных пород.

Согласно третьей гипотезе, теории конденсации, разрабатывавшейся советским учеными – Отто Юльевичем Шмидтом и его последователями в 1940-ых годах, Луна и Земля образовались одновременно путем объединения и уплотнения большого роя мелких частиц.

Но Луна в целом имеет меньшую плотность, чем Земля, поэтому вещество протопланетного облака должно было разделиться с концентрацией тяжелых элементов в Земле. В связи с этим возникло предположение, что первой начала формироваться Земля, окруженная мощной атмосферой, обогащенной относительно летучими силикатами; при последующем охлаждении вещество этой атмосферы сконденсировалось в кольцо планетезималей, из которых и образовалась Луна.

К середине 1970-х годов, когда на Землю доставили образцы лунного грунта и достаточно хорошо были изучены геохимические свойства Луны американские астрофизики Эл Камерон (Al Cameron), Вильям Вард (William Ward), Вильям Хартманн (William Hartmann) и Дональд Дэвис (Donald Davis) предложили гипотезу «Большого всплеска» или «Большого удара».

Согласно ей Луна образовалась из осколка Земли, отколовшегося от планеты, в результате столкновения Земли с космическим телом, размеры которого сопоставимы с Марсом.

В настоящее время ни одна из теорий не получила достаточного количества доказательств, чтобы считаться достоверной.

Исследования Луны из космоса

Исследования Луны с помощью космических аппаратов начались в январе 1959 году – была запущена автоматическая станция «Луна-1».

Пролетев в непосредственной близости от Луны, на расстоянии 5-6 тысяч километров от ее поверхности, автоматическая станция «Луна-1» превратилась затем в первую искусственную планету солнечной системы. Эксперименты, проведенные станцией «Луна-1», установили отсутствие существенного магнитного поля вблизи Луны и зарегистрировали в межпланетном пространстве потоки ионизированной плазмы – «солнечный ветер».

Автоматическая станция «Луна-2» достигла лунной поверхности в восточной части Моря Дождей, в районе кратеров Архимед и Автолик и засвидетельствовала отсутствие у Луны магнитного поля.

4 октября 1959 года, во вторую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, стартовала станция «Луна-3».

Седьмого октября с борта этой автоматической межпланетной станции были получены первые в мире изображения обратной стороны Луны.

Изучение свойств Луны и ее окружающей среды началось в 1966 году – был запущена станция «Луна-9», передавшая на Землю панорамные снимки поверхности Луны.

Исследованиями окололунного пространства занимались станции «Луна-10» и «Луна-11» (1966 год). «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны.

В это время в США также разрабатывалась программа изучения Луны, получившая название «Аполлон» (The Apollo Program). Именно американский астронавты первыми ступили на поверхность планеты. 21 июля 1969 года в рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон 11» Нил Армстронг (Neil Alden Armstrong) и его напарник Эдвин Олдрин (Edwin Eugene Aldrin) провели на Луне 2,5 часа.

Дальнейшим этапом в исследованиях Луны стала отправка на планету радиоуправляемых самоходных аппаратов. В ноябре 1970 году на Луну был доставлен «Луноход-1», который за 11 лунных дней (или 10,5 месяцев) прошел расстояние в 10 540 м и передал большое количество панорам, отдельных фотографий поверхности Луны и другую научную информацию. Установленный на нем французский отражатель позволил с помощью лазерного луча измерить расстояние до Луны с точностью до долей метра.

В феврале 1972 года станция «Луна-20» доставила на Землю образцы лунного грунта, впервые взятые в труднодоступном районе Луны.

В феврале того же года был совершен последний пилотируемый полет на Луну. Полет осуществил экипаж корабля «Аполлон-17». Всего на Луне побывало 12 человек.

В январе 1973 года «Луна-21» доставила в кратер Лемонье (Море Ясности) «Луноход-2» для комплексного исследования переходной зоны между морским и материковым районами. «Луноход-2» работал 5 лунных дней (4 месяца), прошел расстояние около 37 километров.

В августе 1976 года станция «Луна-24» доставила на Землю образцы лунного грунта с глубины 120 сантиметров (образцы были получены путем бурения).

С этого времени изучение естественного спутника Земли практически не велось.

Лишь через два десятка лет, в 1990 году, свой искусственный спутник «Хитен» (Hiten) послала к Луне Япония, ставшая третьей «лунной державой». Затем было еще два американских спутника – «Клементина»(Clementine, 1994 год) и «Лунный разведчик» (Lunar Prospector, 1998 год). На этом полеты к Луне были приостановлены.

27 сентября 2003 года Европейское космическое агентство с космодрома Куру (Гвиана, Африка) запустило зонд SMART-1. 3 сентября 2006 года зонд завершил свою миссию и совершил пилотируемое падение на поверхность Луны. За три года работы аппарат передал на Землю много информации о лунной поверхности, а также провел картографию Луны с высоким разрешением.

В настоящее время изучение Луны получило новый старт. Программы освоения земного спутника действуют в России, США, Японии, Китае, Индии.

Китай собирается в 2012 году опустить на поверхность планеты луноход «Лунный Заяц», в 2017 году получить образцы лунного грунта. В перспективе Китай не исключает создания на Луне постоянной обитаемой базы.

Правительство Японии пообещало, что в 2020 году высадит на поверхность Луны двуного робота.

По заявлению руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос) Анатолия Перминова, концепция развития российской пилотируемой космонавтики предусматривает программу освоения Луны в 2025-2030 годах.

Правовые вопросы освоения Луны

Правовые вопросы освоения Луны регулирует «Договор о космосе» (полное название «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела»). Он был подписан 27 января 1967 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне государствами-депозитариями – СССР, США и Великобританией. В тот же день началось присоединение к договору других государств.

Согласно ему исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического и научного развития, а космос и небесные тела открыты для всех государств без какой-либо дискриминации на основе равенства.

Луна, в соответствии с положениями «Договора по космосу», должна использоваться «исключительно в мирных целях», на ней исключается любая деятельность военного характера. Перечень видов деятельности, запрещенных на Луне, приведенный в статье IV Договора, включает размещение ядерного оружия или любых других видов оружия массового уничтожения, создание военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых видов оружия и проведение военных маневров.

Частная собственность на Луне

Продажа участков территории естественного спутника Земли началась в 1980 году, когда американец Денис Хоуп обнаружил калифорнийский закон от 1862 года, по которому ничья собственность переходила во владение того, кто первым предъявил претензии на нее.

В подписанном 1967 году «Договоре о космосе» было прописано, что «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению», но пункта о том, что космический объект не может быть приватизирован в частном порядке, не было, что и позволило Хоуп оформить право собственности на Луну и все планеты Солнечной системы, исключая Землю.

Хоуп открыл в США Лунное посольство и организовал оптово-розничную торговлю лунной поверхностью. Он успешно ведет свой «лунный» бизнес, продавая участки на Луне желающим.

Чтобы стать гражданином Луны надо приобрести себе участок, получить нотариально заверенное свидетельство о праве собственности, лунную карту с обозначением участка, его описание и даже «Лунный билль о конституционных правах». Оформит лунное гражданство можно за отдельные деньги, приобретя лунный паспорт.

Право собственности регистрируется в Лунном посольстве в Рио-Виста, Калифорния, США. Процесс оформления и получения документов занимает от двух до четырех дней.

В данный момент мистер Хоуп занимается созданием Лунной республики и продвижением ее в ООН. У еще несостоявшейся республики есть свой национальный праздник – день лунной независимости, который отмечается 22 ноября.

В настоящее время стандартный участок на Луне имеет площадь 1 акра (чуть больше 40 соток). С 1980 года продано около 1.300 тысяч участков из тех приблизительно 5 миллионов, что были «нарезаны» на карте освещенной стороны Луны.

Известно, что среди владельцев лунных участков – американские президенты Рональд Рейган и Джимми Картер, члены шести королевских семейств и около 500 миллионеров, в основном из числа голливудских звезд – Том Хенкс, Николь Кидман, Том Круз, Джон Траволта, Харрисон Форд, Джордж Лукас, Мик Джаггер, Клинт Иствуд, Арнольд Шварценеггер, Деннис Хоппер и другие.

Лунные представительства открылись в России, Украине, Молдавии, Белоруссии, и владельцами лунных земель стали более 10 тысяч жителей СНГ. Среди них Олег Басилашвили, Семен Альтов, Александр Розенбаум, Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Юрий Стоянов, Илья Олейников, Илья Лагутенко, а также космонавт Виктор Афанасьев и другие известные деятели.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник