Просто о сложном. Скафандр

Впервые идеи создания костюмов, которые смогут защитить человека от неблагоприятной и агрессивной для него среды, появилась в 1775 году, когда французский аббат-математик Жан-Батист де ла Шапель предложил создать костюм для погружения в воду. О космических кораблях и полетах на Луну в те времена никто и не думал, но название изобретению дали «скафандр», что означало «лодка-человек». Несмотря на то что изначально скафандром назвали современные водолазные костюмы, наименование снаряжения прочно вошло в обиход.

В 1920-е годы в Англии стали применять водолазные костюмы для воздухоплавателей, так как чем выше поднимались летательные аппараты, тем более сложными становились условия для пилотов: это и низкие температуры, и резкое изменение давления, и кислородное голодание. Герметичный костюм помогал решать эти проблемы, но лишь до определенных высот.

В Советском Союзе разработкой снаряжения для экстремальных высот занимался инженер Института авиационной медицины Евгений Чертовский. Он разработал порядка семи модификаций скафандров и первым решил проблему подвижности. Так как первые модели скафандров при поднятии на высоту раздувались, находящемуся внутри человеку было крайне сложно даже согнуть руку. Чертовский внедрил систему шарниров, что значительно повысило мобильность костюма. Уже в 1936 году Чертовский разработал модель скафандра Ч-3, которая содержала в себе практически все элементы современных космических костюмов, включая термобелье.

Толчком к работе над скафандром, который позволит совершать полеты в космос, стала индустрия кинематографии. В 1936 году в СССР сняли фантастический фильм «Космический рейс». В работе над фильмом принимал участие Константин Циолковский. После выхода фильма молодые инженеры Центрального аэрогидродинамического института стали вплотную заниматься созданием космического скафандра.

В послевоенные годы инициатива по конструированию скафандров для космонавтов перешла к инженерам Летно-исследовательского института. Конструкторы получили задание на создание костюмов для пилотов авиации, поднимающихся на новые высоты и развивающих новые скорости.

Вскоре стало ясно, что для серийного производства скафандров мощностей одного института явно недостаточно. Так в октябре 1952 года на заводе №918 в подмосковном Томилине был создан специальный цех, который в дальнейшем получил название НПП «Звезда». Именно там был изготовлен скафандр Юрия Гагарина.

Первоначальные планы полета в космос не включали необходимость скафандра, так как космонавт должен был находиться в герметичной капсуле. Позднее капсулу заменили на кресло, и необходимость скафандра, который спасет жизнь космонавту при любом ЧП, стала очевидной.

Прототипом первого космического скафандра СК-1 был высотный костюм «Воркута», разработанный для летчиков истребителя-перехватчика Су-9.

Важнейшей отличительной чертой стал шлем, который при падении давления автоматически захлопывал забрало. Для этого в шлем был встроен специальный датчик.

Скафандры изготавливались по индивидуальным меркам. К первому полету было создано три костюма для лучших кандидатов в космические первопроходцы. Это были Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов.

Темпы освоения космоса показали, что необходимо создать скафандр нового уровня, который сможет обеспечить выход космонавта в открытый космос. Первые модели были лишь аварийно-спасательными и не позволяли находиться космонавту на орбите вне космического корабля, так как системы жизнеобеспечения находились в самом корабле, а костюм только присоединялся к ним.

Для выхода в открытый космос необходимо было создать автономный скафандр. Этими разработками активно занялись конструкторы СССР и США.

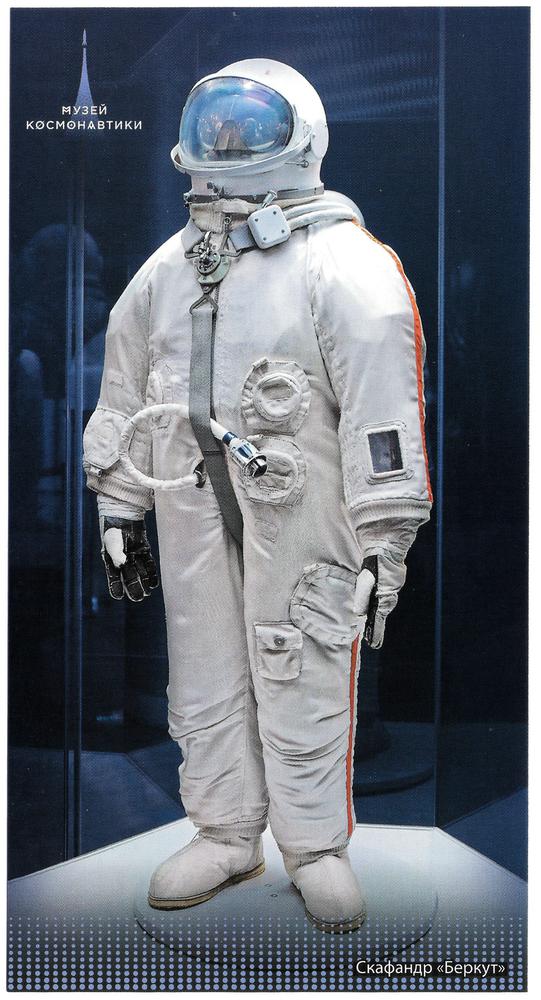

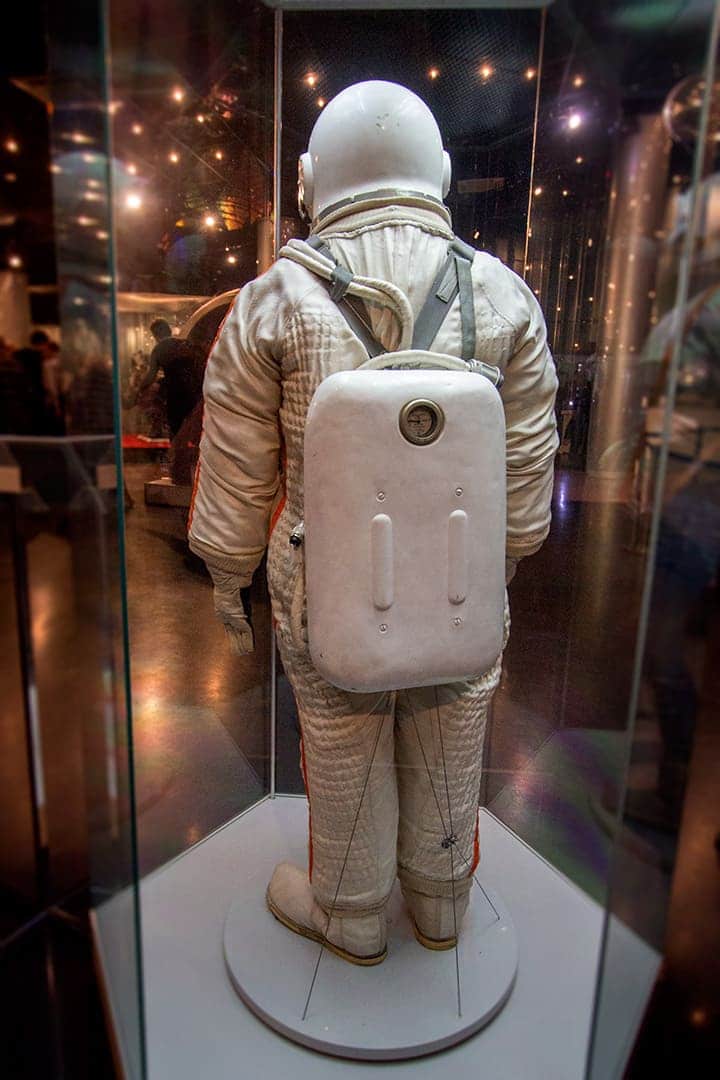

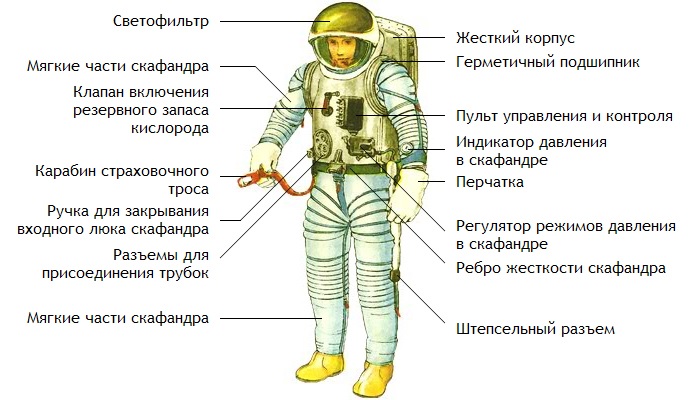

Две сверхдержавы начали гонку в космической отрасли за первенство в открытом космосе. Американского коллегу на 1,5 месяца опередил советский космонавт Алексей Леонов. Для него был изготовлен скафандр «Беркут» – модернизированная модификация СК-1. В его конструкции были герметичная оболочка, заплечный ранец, оснащенный кислородом, а в шлеме встроенный светофильтр.

Исторический выход в безвоздушное пространство состоялся 18 марта 1965 года.

Модернизация скафандров была обусловлена стремлением покорять новые скорости, высоты и расстояния. После высадки на Луну стали проектироваться костюмы, которые позволят космонавтам десантироваться на Марс и совершать полеты в много миллионов световых лет.

Как это устроено

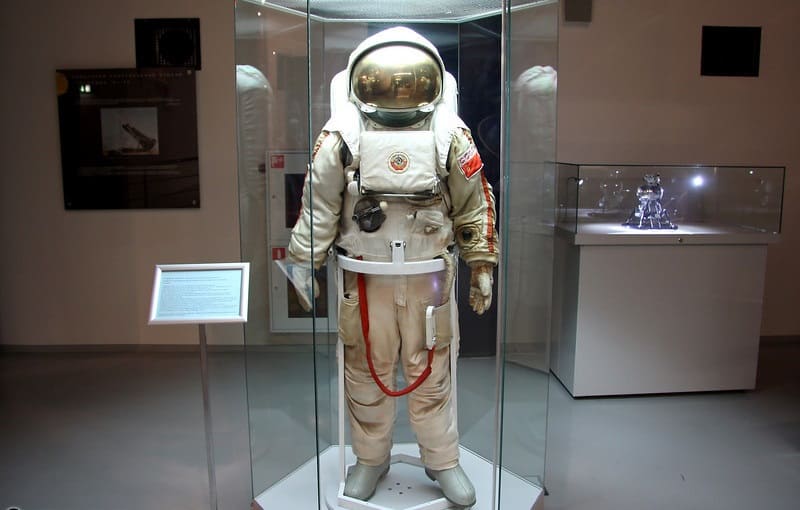

В настоящее время на борту МКС используются скафандры «Орлан» и его модификации. С 1977 года в этих костюмах совершено боле 130 парных выходов в открытый космос.

Важнейшие характеристики, которыми обладают скафандры «Орлан»:

защита от перегрева, если космонавт находится на солнечной стороне;

защита от переохлаждения, если космонавт находится в тени;

Источник

Эволюция российского скафандра — от Гагарина до наших дней

Гагарин был первым человеком в истории человечества, который отправился в космос. Но во что он был одет отправляясь в такое опасное путешествие? Почти 60 лет назад советские специалисты всерьез полагали, что Юрия Гагарина можно запустить в космос вообще без скафандра, просто в обычном термоизолированном костюме!

Если бы Сергей Королев, главный конструктор советской космической программы, не вмешался в последний момент, то, наверное, так бы и случилось. Первый скафандр все-таки появился, и с тех пор космическая «мода» претерпела множество трансформаций.

Первый скафандр

Сделать скафандр для человека — это совсем не то же самое, что сделать скафандр для животных — в частности, собак, которых Советы много раз отправляли в космос с 1950-х годов. Костюм «Воркута», используемый летчиками истребителей Су-9, стал прототипом первого в мире защитного костюма для космических полетов. Он назывался «СК-1» — именно его и одел Гагарин. Шлем пришлось полностью переделать — в нем были установлены датчики давления, чтобы в случае его резкого падения, механизм мог мгновенно захлопнуть герметичный, прозрачный козырек.

Скафандр «Воркута» был разновидностью аварийно-спасательного костюма, который космонавты надевали при запуске и возвращении в атмосферу. Они служил резервным дубликатом всех систем жизнеобеспечения — на случай, если космический корабль выйдет из строя или космонавту придется катапультироваться. Первые скафандры были изготовлены на заказ для избранных космонавтов, Гагарина и двух запасных пилотов. В случае разгерметизации кабины, они поддержали бы космонавтов в течение пяти часов. Интересно, что даже первые космические костюмы имели систему сбора отходов, поэтому их не нужно было снимать, когда космонавту требовалось ответить на зов природы.

Между тем СССР понимал, что расширение операций в космосе не будет ограничиваться только внутренними помещениями космического аппарата, и что необходим принципиально новый тип скафандра — автономный, пригодный для выхода в открытый космос и выполняющий функции мини-корабля. Первым скафандром такого типа стал «Беркут».

В чем космонавты выходят в открытый космос?

В отличие от СК-1, скафандр «Беркут» имел второй герметичный кожух и наплечный ранец с кислородными баллонами. Он также был изготовлен по меркам, однако, был не очень подвижным. Когда Алексей Леонов совершил свой первый в истории выход в открытый космос, его скафандр практически потерял гибкость из-за перепада давления снаружи и внутри, да к тому же растянулся до такой степени, что рукав увеличился в длину, а перчатки частично соскользнули с рук. Чтобы вернуться в космический корабль, космонавт был вынужден снизить давление кислорода внутри костюма, рискуя подвергнуться декомпрессии. Более того, еще до выхода в открытый космос его скафандр стал совершенно мокрым внутри из-за пота и конденсата, поскольку в нем не предусматривалось никакой регулировки температуры.

Между тем советские космонавты планировали полететь на Луну, и новый скафандр «Кречет» был разработан именно для такой миссии. Это был полужесткий защитный костюм с люком в задней части, похожим на дверь. Космонавт должен был буквально забраться в него. В скафандре была предусмотрена специальная тросовая система, которая позволяла космонавту закрывать за собой люк. И хотя «Кречет» никогда не летал на Луну, его конструкция использовалась для будущих моделей скафандров.

После «Беркута» появилось следующее поколение скафандров под названием «Ястреб». Он также предназначался для выхода в открытый космос и был очень похож на «Беркут». «Ястреб» использовался всего один раз на новом космическом корабле «Союз», который совершил свой первый полет в 1967 году.

Дело в том, что еще какое-то время Советский Союз отправлял космонавтов на орбитальную станцию без аварийно-спасательных костюмов. СК-1 перестал использоваться еще в 1964 году, «Ястреб» не был пригоден для запуска и возвращения в атмосферу, а конструкция кораблей «Союз» в то время не могла разместить экипаж в скафандрах. В 1971 году это неизбежно привело к трагедии: по возвращении на Землю кабина «Союза» разгерметизировалась, и все три космонавта, ни один из которых не был одет в скафандр, погибли. Стало ясно, что аварийно-спасательные костюмы нужны, и поэтому был срочно разработан скафандр «Сокол». С 1973 года и по сей день космонавты всегда надевают «Сокол», когда выходят в космос на корабле «Союз».

Скафандр для выходов на орбиту

Ко всем версиям скафандра «Сокол» предъявляются строгие требования к мобильности и прочности: например, регулятор давления был перенесен на грудь, чтобы космонавт всегда мог снизить давление и улучшить подвижность. Шлем «Сокола» был сделан из металла (чем российские дизайнеры до сих пор очень гордятся, считая, что новый пластиковый шлем SpaceX, изготовленный на 3D-принтере, не может сравниться с металлическим по прочности). Многочисленные ремни и кабели скафандра были сконструированы таким образом, чтобы в случае разгерметизации он не раздувался, рукав не расширялся, а пальцы не теряли контакт с перчатками (как это случилось со скафандром «Беркут» у Леонова).

Что касается «Ястреба», который всего один раз использовался для выхода в открытый космос, то его также заменила усовершенствованная модель — скафандр «Орлан».

Скафандр весом 115 кг!

«Орлан» — самый массивный и впечатляющий из всех существующих на сегодняшний день российских скафандров. Его основная задача — защита космонавтов от микрометеоритов и радиации во время полета в космос. «Орлан» прочный и многослойный, но очень тяжелый — он весит около 115 кг. Конечно, такой костюм не предназначен для прогулок, так как за пределами космической станции космонавты обычно работают только руками, паря в невесомости.

Конструкция полужесткого скафандра основана на лунном костюме «Кречет», поэтому его задняя часть похожа на рюкзак и открывается как дверца холодильника. Однако, в отличие от «Кречет», скафандры «Орлан» универсальны — рукава и штанины можно регулировать по высоте. Температура внутри скафандра также контролируется, поэтому при его использовании космонавт может быть полностью автономным и не зависеть от другого оборудования на МКС в течении семи часов.

Впервые «Орлан» был опробован для выхода в открытый космос в 1977 году, и его различные версии до сих пор используются на МКС.

Источник

Одежда космонавтов — скафандр

Следует начать с самого определения слова скафандр, которое с древнегреческого дословно переводится как «судно человека» или «лодкочеловек». Первым употребил данное слово, в известном нам смысле, французский аббат и математик Ла Шапель для описания разработанного им костюма. Упомянутый костюм являлся аналогом водолазного и предназначался для комфортной переправы солдат через реку. Несколько позже были созданы авиационные скафандры для летчиков, цель которых – обеспечить спасение летчика при разгерметизации кабины и во время катапультирования. С началом космической эры сформировался новый тип скафандра – космический.

Первый космический скафандр

Скафандр первого космонавта («СК-1») – Юрия Гагарина, был спроектирован как раз на базе авиационного костюма «Воркута». «СК-1» являлся мягким типом скафандра, который состоял из двух слоев: термопластика и герметичной резины. Внешний слой скафандра был обличен в оранжевый чехол, для более удобного проведения поисковых работ. Кроме того, под скафандр надевался теплозащитный комбинезон. К последнему крепились трубопроводы, задача которых заключалась в вентиляции костюма, вывода влаги и углекислоты, выделяемой человеком. Вентиляция происходила при помощи специального шланга, подключаемого к скафандру внутри кабины. Также «СК-1» имел так называемое ассинтезирующее устройство – нечто вроде эластичных трусов со сменными поглощающими прокладками.

Основная цель такого скафандра – уберечь космонавта от пагубного влияния окружения в аварийной ситуации. Поэтому при разгерметизации вентиляционный шланг мгновенно отсекался, опускалось забрало шлема и запускалась подача воздуха и кислорода из баллонов. При нормальной работе корабля, время работы скафандра составляло около 12-ти суток. В случае же разгерметизации или неполадки системы жизнеобеспечения (СЖО) – 5 часов.

Современный космический скафандр

Выделяют два основных типа космических скафандров: жесткий и мягкий. И если первый может вместить внушительный функционал системы жизнеобеспечения и дополнительные защитные слои, то второй — менее громоздкий и значительно повышает маневренность космонавта.

К первому выходу человека в открытый космос (Алексей Леонов) космические скафандры разделились еще на три типа: для спасения в случае аварийной ситуации, для работы в открытом космосе (автономный), а также универсальный.

Базовой моделью российского скафандра без выхода в открытый космос является «Сокол», американского «ACES». Первая модель «Сокола» вошла в эксплуатацию в 1973-м году, и надевается космонавтами при каждом полете на кораблях «Союз».

«Сокол»

Конструкция современной версии скафандра («СОКОЛ КВ-2») включает два склеенных слоя: силовой – снаружи, и герметичный – внутри. К гермооболочке подведены трубопроводы для осуществления вентиляции. Трубопровод для подведения кислорода подключен только к шлему скафандра. Габариты скафандра зависят напрямую от параметров человеческого тела, но имеют требования к космонавту: рост 161-182 см, обхват груди – 96-108 см. В целом значительных нововведений в этой модели не было и скафандр отлично справляется с поставленной целью – сохранение безопасности космонавта во время космической транспортировки.

«Орлан-МК»

Советский космический скафандр, предназначенный для ведения работ в открытом космосе. Модель МК применяется на МКС с 2009-го года. Данный скафандр является автономным и способен поддерживать безопасную работу космонавта в открытом космосе в течение семи часов. В конструкцию «Орлан-МК» входит небольшой компьютер, который позволяет видеть состояние всех систем скафандра во время внекорабельной деятельности (ВКД), а также рекомендации в случае неполадок какой-либо из систем. Шлем скафандра имеет золотое напыление для уменьшения вредного влияния солнечных лучей. Стоит отметить, что в шлеме имеется даже специальная система для продувки ушей, которые закладывает при изменении давления внутри скафандра. Ранец, расположенный позади скафандра, содержит механизм снабжения кислородом. Вес «Орлан-МК» составляет 114 кг. Время работы вне корабля – 7 часов.

О стоимости такого скафандра можно лишь предполагать: в диапазоне от 500 тыс. долларов до 1.5 млн долларов.

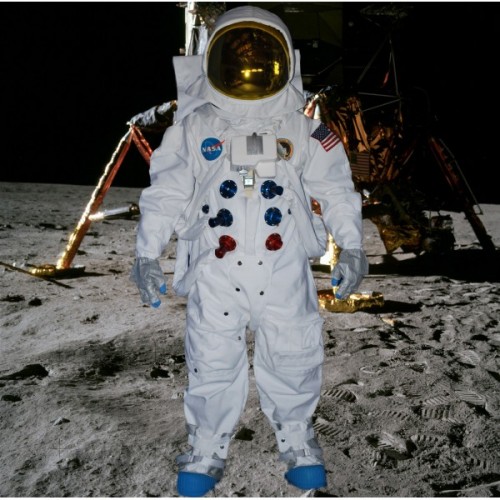

Настоящие испытания для разработчиков скафандров начались с момента начала подготовки высадки астронавтов на Луну. Для осуществления поставленной задачи был разработан скафандр «A7L». Кратко говоря о конструкции данного скафандра, следует упомянуть несколько особенностей. «A7L» состоял из пяти слоев, имел теплоизоляцию. Внутренний гермокостюм имел несколько разъемов для СЖО, внешняя прочная оболочка включала два слоя: противометеорный и огнестойкий. Сама оболочка была сделана из 30-ти различных материалов для обеспечения вышеупомянутых характеристик. Заметным компонентом «A7L» являлся носимый на спине ранец, который содержал основные компоненты СЖО. Примечательно, что во избежание перегрева астронавта, а также запотевания гермошлема, внутри скафандра циркулировала вода, которой передавалось тепло, выделяемое телом человека. Нагретая вода поступала в ранец, где охлаждалась посредством сублимационного холодильника.

Extravehicular Mobility Unit или «EMU» — американский костюм для внекорабельной деятельности, который наряду с «Орлан-МК» используется космонавтами для выхода в открытый космос. Является полужестким костюмом, по большей части схожем с российской разработкой. Среди некоторых отличий:

- Литровый контейнер с водой, подключенный трубкой к шлему;

- Усиленный корпус, способный выдерживать температуры в диапазоне от –184 °с до +149°с;

- Время работы в открытом космосе – 8 часов;

- Несколько меньшее давление внутри скафандра – 0,3 атм., в то время как у «Орлан МК» — 0,4 атм.;

- Имеется видеокамера;

- Наличие вышеперечисленных особенностей сказалось на весе костюма, который составляет около 145 кг.

Стоимость одного такого скафандра составляет 12 млн долларов.

Одежда космонавтов будущего

Недалеко заглядывая, скажем о введение в эксплуатацию новой модификации скафандра «Орлан-МКС» в 2016-м году. Основными особенностями данной модели является автоматическая терморегуляция, в зависимости от сложности выполняемой космонавтом работы в данный момент, и автоматизация подготовки скафандра для выполнения выхода в открытый космос.

НАСА также занимается разработкой новых скафандров. Один из таких прототипов уже проходит тестирование – «Z-1». Несмотря, что «Z-1» внешне очень схож со скафандром Базза Лайтера из мультфильма «История игрушек», его функционал имеет некоторые значительные инновации:

- Наличие универсального порта в задней части скафандра позволит подключать к нему как автономную СЖО, в виде ранца, так и систему жизнеобеспечения, предоставляемую кораблем;

- Повышенная подвижность астронавта в скафандре достигнута за счет: новая технология «вставок» в местах сгиба частей тела, мягкая конструкция костюма, а также относительно небольшой вес – около 73-х кг, в сборке для ВКД. Мобильность астронавта в «Z-1» настолько высока, что позволяет ему наклониться и достать до пальцев ног, присесть на колено, а то и вовсе сесть в позу похожую на позу «лотоса».

Но с «Z-1» уже на начальных этапах возникли проблемы – его громоздкость не позволяет находиться в нем астронавтам на борту некоторых космических кораблей. Поэтому НАСА, помимо «Z-1» и уже анонсированной модификацией — «Z-2», сообщает о работе над еще одним прототипом, особенности которого пока не раскрываются.

Нельзя не отметить, что в данной области возникают и инновационные смелые предложения, наиболее известное из которых — «Biosuit». Дэва Ньюмен — профессор Аэронавтики одного из лучших вузов мира (Массачусетского технологического) работала над концепцией такого костюма более 10-ти лет. Особенностью «Biosuit» является отсутствие пустого пространства в костюме для наполнения его газами с целью создания внешнего давления на тело. Последнее – производится механическим образом при помощи сплава титана и никеля, а также полимеров. То есть скафандр сам стягивается, создавая давление на тело. Будучи разделен на сегменты, «Biosuit» «не боится» проколов скафандра в том или ином места, так как место прокола не приведет к разгерметизации всего костюма, и может быть просто заклеено. Кроме того, данная технология значительно понизит вес скафандра и предотвратит травмы астронавтов, возникающие в результате работы в тяжелом костюме. Что еще остается в процессе разработки – так это шлем, который, к сожалению, по указанной технологии создать скорее всего не удастся. А посему, вероятно, в будущем нас ожидает некий симбиоз скафандра «Biosuit» и «EMU».

Подводя итоги, хочется отметить, что стремительное развитие технологий приводит к столь же стремительному развитию космической техники, инструментов и снаряжения. Тормозным фактором развития скафандров может быть лишь финансирование, так как данное снаряжение стоит миллионы долларов.

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник