МКС Онлайн

Астрофизики удивлены неожиданным эффектом от черных дыр

Пример звезды показал как погибнет Солнце

Умирающая звезда показывает будущее нашего Солнца

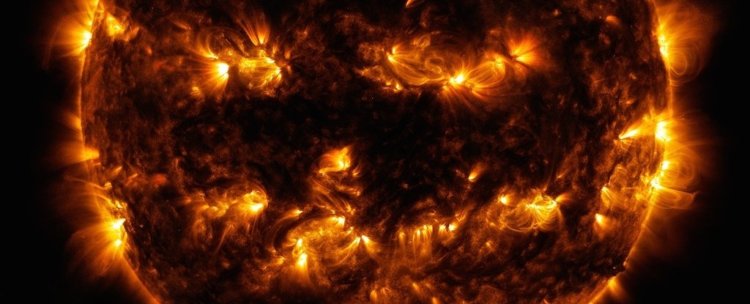

На изображении отображен заключительный акт существования небесной красоты, которая после надолго замрет в космической истории. Достаточно незаметная, умирающая звезда в центре этого красочного водоворота из газа оказалась звездой примерно такой же массы, как Солнце.

Когда жизненный цикл звезды походит к концу, ядерные реакции, которые заставляют ее испускать свет, начинают ослабевать. Это приводит к нерегулярной генерации энергии звезды, и она начинает сбрасывать свои внешние слои в космос. По мере того, как звезда сбрасывает эти внешние газы, супер-горячее ядро начинает проявляться все сильнее. Оно испускает огромное количество ультрафиолетового света, и это излучение заставляет газовую оболочку светиться, создавая хрупкую красоту туманности.

Эта звезда известна как Kohoutek 4-55. Она была названа в честь своего первооткрывателя, чешского астронома Luboš Kohoutec и находится в 4600 световых годах от Земли в направлении созвездия Лебедя.

Именно на примере этой звезды ученые смогли выяснить дальнейшую судьбу нашего Солнца. Наблюдаемые астрономами сложные водовороты газа позволили узнать о далеком будущем нашего светила и увидеть каким образом оно будет гаснуть через 5 миллиардов лет. Ожидается, что Солнце поведет себя так же, как отображено на этом снимке и сбросит свои внешние слои, раскрывая при этом горящее ядро, которое после постепенно будет охлаждаться пока не превратится в белый карлик.

Источник

Умирающая звезда показала наше Солнце в будущем

Новости партнеров

Когда звезда стареет, ядерные реакции, поддерживающие ее свечение, начинают давать сбой, и звезда сбрасывает внешние слои. Когда звезда проливает свою внешнюю газовую оболочку, супер-горячее ядро раскрывается. Оно выделяет огромное количество ультрафиолетового излучения, которое заставляет светиться газ, создавая хрупкую красоту туманности.

На изображении, полученном космическим телескопом «Hubble» с помощью камеры WFPC2, установленной в 1993 году и проработавшей до 2009 года, показана планетарная туманность Kohoutek 4-55, названная в честь ее первооткрывателя. Kohoutek 4-55 находится в созвездии Лебедя на расстоянии около 4600 световых лет от Земли.

Этот снимок составлен из трех изображений, полученных на разных длинах волн, чтобы выделить цвет, идущий от разных атомов газа. Красным цветом выделен азот, зеленым – водород, а синим – кислород. Изображения получены в течении 2-х часов 4 мая 2009 года. Замысловатые завитки газа дают нам возможность взглянуть на наше Солнце в далеком будущем. Когда наша звезда через 5 миллиардов лет начнет умирать, ожидается, что она будет вести себя таким же образом, как представлено на снимке: сбросит внешние слои, а затем, остыв, превратится в остывший уголек, известный как белый карлик.

К тому времени Земля уже сгорит до тла, но наша звезда продолжит сиять, направляя свет через всю Вселенную.

Источник

Ученые окончательно определились в том, как погибнет наше Солнце

Какие метаморфозы ожидают наше Солнце после гибели звезды? Ученые подготовили новое предсказание о том, каким будет конец нашего светила и как после этого будет выглядеть наша Солнечная система. К частью или к сожалению, человечество не сможет увидеть последние мгновения жизни звезды. Вымрет оно гораздо раньше, если, конечно, не переселится к тому моменту в какую-нибудь другую планетарную систему.

Согласно выводам более ранних исследований, наше Солнце должно превратить нашу систему в так называемую планетарную туманность – яркое облако из раскаленных газа и пыли, — однако последующие исследования говорили о том, что процесс гибели нашего светила будет более масштабным. В новой же статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, исследователи заявляют, что после смерти Солнца наша система действительно превратится в гигантский светящийся «пузырь» из пыли и газа, который просуществует в таком виде несколько тысяч лет, а затем исчезнет.

Многочисленные исследования и наблюдения показывают, что жизненный цикл звезд, сопоставимых по массе с Солнцем, составляет порядка 10 миллиардов лет. Текущий возраст Солнца — около 4,6 миллиарда лет. Другими словами, у нашего светила в запасе осталось около 5 миллиардов лет. Однако за это время, разумеется, произойдет немало интересных вещей.

Астрономы говорят, что примерно через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта. В этот момент ядро звезды уменьшится в размерах, в то время как ее внешние слои расширяться настолько, что достигнут орбиты Марса, поглотив нашу планету в ходе этого процесса. Разумеется, если к этому моменту планета все еще будет находиться на своем месте. Как и мы. Дело в том, что у человечества на Земле осталось всего около 1 миллиарда лет.

Проблема объясняется тем, что яркость нашего светила каждые миллиард лет возрастает примерно на 10 процентов. Кажется, что это совсем немного, но этого вполне достаточно, чтобы положить конец всей жизни на Земле. При таком повышении яркости океаны нашей планеты испарятся, поскольку поверхность станет слишком горячей, чтобы поддерживать формирование и удержание воды. В общем, нам всем придет конец. Опять же, если к этому моменту мы не подыщем какой-нибудь более подходящий мир для обитания или просто не вымрем.

В подобной судьбе светила сегодня никто не сомневается, однако ученые уже почти три десятка лет спорят о том, как будет выглядеть порожденная им планетарная туманность и будет ли она существовать вообще.

Выводы нескольких более ранних исследований говорили о том, что для формирования яркой планетарной туманности требуется наличие звезды по массе как минимум в два раза больше, чем у нашего Солнца.

Новая компьютерная модель, разработанная международной группой астрономов, показывает, что наше Солнце, как и 90 процентов остальных звезд, сперва ожидает переход в фазу красного гиганта. Затем, когда ядро, в котором постепенно прекратятся термоядерные реакции, остынет, звезда превратится в белого карлика. Его свет будут подогревать и подсвечивать окружающие облака газа, превращая их в яркое пятно на ночном небе других миров, и Солнечная система станет так называемой планетарной туманностью.

«При гибели звезда выбрасывает огромную массу газа и пыли – так называемую оболочку – в космос. Масса этой оболочки может быть равна половине массы всей звезды. Выброс оболочки оголяет ядро звезды, в котором к этому моменту уже заканчивается топливо для термоядерных реакций. В конечном итоге оно «выключается» и окончательно погибает», — объясняет один из авторов новой работы, астрофизик Альберт Зийлстра из Манчестерского университета (Великобритания).

«Выброшенная оболочка будет ярко подсвечиваться еще окончательно не остывшим ядром звезды около 10 тысяч лет – довольно немного по космическим меркам. Некоторые планетарные туманности настолько яркие, что видны на расстоянии десятков миллионов световых лет, даже несмотря на то, что сами звезды, их подсвечивающие, гораздо тусклее, чтобы их можно было увидеть», — объясняет астрофизик.

Как поясняют исследователи, созданная ими компьютерная модель способна предсказывать жизненный цикл разных типов звезд и потенциальную яркость планетарных туманностей, согласно различным массам светил.

Сами по себе планетарные туманности – довольно распространенное явление в наблюдаемой Вселенной. Самыми знаменитыми из них являются, например, Туманность Улитка, Туманность Кошачий Глаз, Туманность Кольцо и Туманность Пузырь.

Туманность Кошачий Глаз

Их называют планетарными туманностями не потому, что они имеют какое-то отношение к планетам. Одни из первых туманностей были обнаружены астрономом Уильямом Гершелем в конце XVIII века. Ученый предложил для них термин «планетарная туманность» из-за их видимого сходства с диском Урана. Так название и прижилось.

Около 25 лет назад астрономы обнаружили одну интересную деталь: все крупные планетарные туманности имеют примерно одинаковые размеры и светимость, несмотря на то что они часто находятся в самых разных галактиках или скоплениях звезд, где присутствуют преимущественно большие звезды или, наоборот, только светила-карлики. В среднем типичная планетарная туманность светит в десять тысяч раз ярче, чем Солнце, и фактически никогда не перешагивает этот предел. Из этого также исходило, что теоретически наблюдение за туманностями позволит выяснить, насколько далеко от нас они находятся.

Последующие исследования это предположение подтвердили. Но, с другой стороны, компьютерные расчеты показывали, что яркость и размеры планетарной туманности очень сильно зависят от того, какой массой обладала их прародительница. По этой причине подобные объекты в группах молодых звезд должны быть ярче и крупнее в несколько раз, чем туманности в старых шаровых скоплениях, что не наблюдается в реальности.

Это несоответствие заставляло многих ученых, в том числе и авторов статьи, ожесточенно спорить о том, как именно рождаются планетарные туманности и почему астрономам не удается найти более яркие объекты. Зийлстра и его коллеги разрешили эти противоречия, создав новую компьютерную модель престарелой звезды, превращающейся в белого карлика, и подсвечиваемой ей планетарной туманности.

Эти расчеты неожиданным образом показали, что предшественники авторов статьи не учитывали, как сильно меняется температура ядра звезды по мере сброса ее оболочек, оказалось, что оно нагревается в три раза быстрее и сильнее, чем предполагали астрономы. Благодаря этому даже небольшие звезды, чья масса сопоставима с солнечной, могут порождать яркие планетарные туманности, близкие к максимуму их светимости.

«Это отличные результаты. Мы не только получили методику, позволяющую находить очень старые звезды в далеких галактиках и определять их возраст, что раньше было сделать достаточно сложно. Вдобавок мы разрешили один из самых старых споров в астрономии, а также узнали, что ожидает Солнце в будущем, после его смерти», — подытожил Зийлстра.

Источник

Умирающие звезды рождают новую жизнь

Происхождение углерода, элемента, необходимого для жизни на Земле, в галактике Млечный Путь все еще обсуждается среди астрофизиков

Когда умирающие звезды делают свои последние несколько вдохов жизни, они разбрасывают свой пепел в космос через великолепные планетарные туманности. Эти остатки звезд, распространяемые звездными ветрами, обогащены множеством различных химических элементов, включая углерод.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, показывают, что последние вздохи этих умирающих звезд, называемых белыми карликами, проливают свет на происхождение углерода в Млечном Пути.

“Полученные данные создают новые строгие ограничения на то, как и когда углерод производился звездами нашей галактики и в конечном итоге оказывался в исходном материале, из которого Солнце и его планетная система образовались 4,6 миллиарда лет назад”, – говорит Джеффри Каммингс, из Университета Джона Хопкинса и автор статьи.

Происхождение углерода, элемента, необходимого для жизни на Земле, в галактике Млечный Путь все еще обсуждается среди астрофизиков: одни выступают за то, чтобы звезды с низкой массой, которые сдули свои богатые углеродом оболочки звездными ветрами, стали белыми карликами, а другие помещают основное место синтеза углерода в ветры массивных звезд, которые в конечном итоге взорвались как сверхновые.

Используя данные обсерватории Кека вблизи вершины вулкана Мауна-Кеа на Гавайях, собранные в период с августа по сентябрь 2018 года, исследователи проанализировали белые карлики, принадлежащие к открытым звездным скоплениям Млечного Пути. Открытые звездные скопления – это группы до нескольких тысяч звезд, удерживаемые вместе взаимным гравитационным притяжением.

Исходя из этого анализа, исследовательская группа измерила массы белых карликов и, используя теорию звездной эволюции, также рассчитала их массы при рождении.

Связь между массами рождения и конечными массами белых карликов называется соотношением начальной и конечной масс, фундаментальным диагностическим методом в астрофизике, который содержит все жизненные циклы звезд. Предыдущие исследования всегда обнаруживали возрастающую линейную зависимость: чем массивнее звезда при рождении, тем более массивным остается белый карлик после ее смерти.

Но когда Каммингс и его коллеги вычислили соотношение начальной и конечной масс, они были потрясены, обнаружив, что белые карлики из этой группы открытых скоплений имеют большие массы, чем ранее полагали астрофизики. Это открытие, как они поняли, нарушило линейный тренд, который всегда обнаруживали другие исследования.

Другими словами, звезды не произвели белых карликов с массой около 0,60-0,65 солнечной массы, как это обычно считалось, но они умерли, оставив после себя более массивные остатки примерно 0,7—0,75 масс солнца.

Исследователи говорят, что этот перелом в тренде объясняет, как углерод из маломассивных звезд попал в Млечный Путь. В последние фазы своей жизни звезды, вдвое массивнее Солнца, производили новые атомы углерода в своих горячих недрах, переносили их на поверхность и, наконец, распространяли их в окружающую межзвездную среду через звездные ветры.

Звездные модели исследовательской группы показывают, что вскрытие богатой углеродом внешней мантии происходило достаточно медленно, чтобы позволить центральным ядрам этих звезд, будущим белым карликам, значительно вырасти в массе.

Команда подсчитала, что звезды должны быть по меньшей мере 1,5 солнечных масс, чтобы распространять свой богатый углеродом пепел после своей смерти.

Полученные результаты, по словам Паолы Мариго, профессора физики и астрономии Университета Падуи и первого автора исследования, помогают ученым понять свойства галактик во Вселенной.

Объединив теории космологии и звездной эволюции, исследователи ожидают, что яркие богатые углеродом звезды, близкие к своей смерти, подобно прародителям белых карликов, проанализированных в этом исследовании, в настоящее время вносят свой вклад в свет, испускаемый очень далекими галактиками.

Этот свет, несущий в себе сигнатуру вновь образовавшегося углерода, регулярно собирают большие телескопы, чтобы исследовать эволюцию космических структур. Таким образом, это новое понимание того, как синтезируется углерод в звездах, также означает наличие более надежного интерпретатора света из далекой вселенной.

Carbon star formation as seen through the non-monotonic initial–final mass relation, Nature Astronomy (2020). DOI: 10.1038/s41550-020-1132-1 , www.nature.com/articles/s41550-020-1132-1

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник