Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

На совещании у президента Владимира Путина, которое прошло 12 апреля, в День космонавтики, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС). Информация об этом прозвучала в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос автора программы, заявил: «Честно их (партнеров России по космосу. — РБК) предупредить о выходе из МКС с 2025 года».

Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года. «Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», — сказал в эфире глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Кроме того, на совещании у президента были одобрены планы пилотируемых полетов на Луну, а также миссии на Марс.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения. Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

В мае 2017 года Рогозин, который тогда занимал должность вице-премьера, поручил «Роскосмосу» проработать вопрос создания альтернативы МКС. Тогда он предположил, что МКС может стать «национальной орбитальной станцией» или же «новым международным проектом». При этом Рогозин уточнил, что российский сегмент МКС останется на станции. «Мы его не собираемся никуда ни убирать, ни топить ни в коем случае», — подчеркнул он. Он также заверил, что российский сегмент МКС сможет работать и после 2024 года, потому что в отличие от американского может работать автономно.

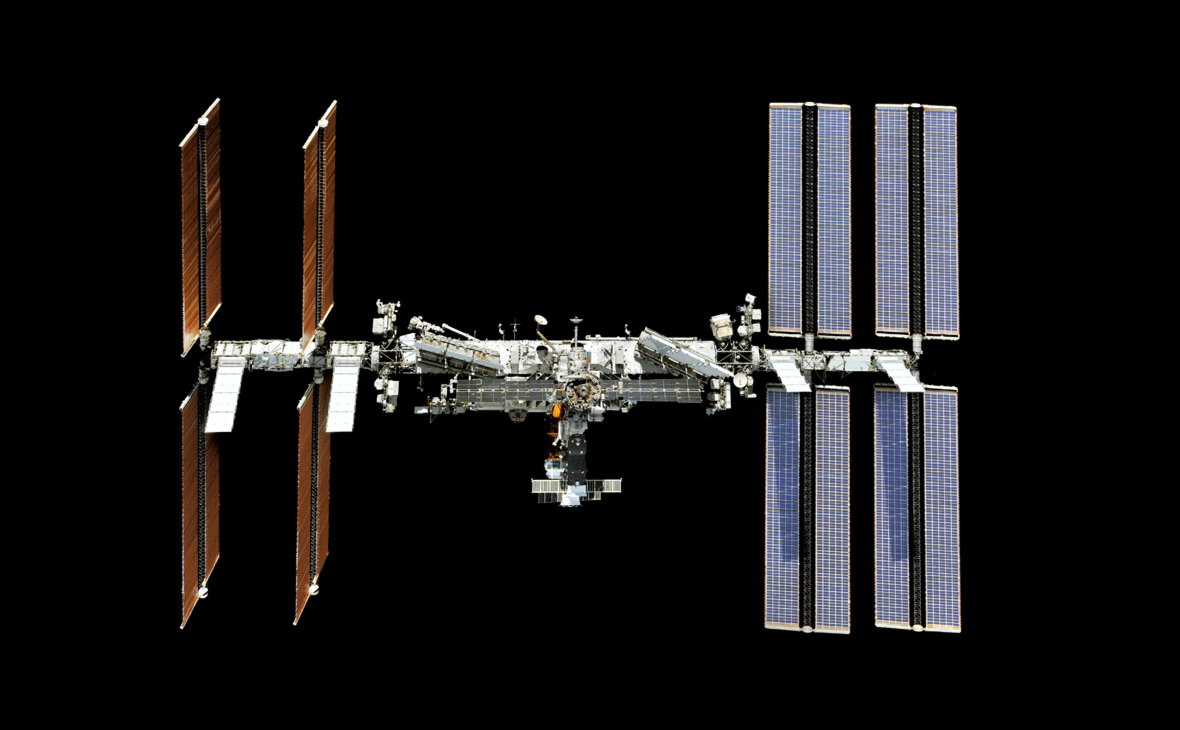

Первый модуль МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Изначально планировалось, что станция проработает около 20 лет, затем срок ее службы неоднократно продлевался. В январе 2019 года специалисты центра им. М.В. Хруничева в сборнике тезисов к «Королевским чтениям» сообщили, что оборудование первого модуля МКС «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы. При этом система телеметрического контроля находится в критическом состоянии, отметили они.

Источник

«В космосе у России уже не понты, а какая-то рефлексия»

Мы потеряли не только Луну и Марс, но и свою страну, которая больше не на передовой технического прогресса, говорит эксперт Вадим Лукашевич.

Громкий успех американского марсохода Perseverance, который совершил успешную посадку головоломной сложности после семимесячного полета, вновь заставляет задуматься российского любителя космоса. Порадоваться за мировую науку, за общий успех человечества, конечно, надо. Но никак не обойтись и без вопроса «А мы-то что?».

О том, насколько далеко Америка «улетела» от России в освоении межпланетного пространства, корреспондент «Росбалта» побеседовал с экспертом в области авиации и космонавтики Вадимом Лукашевичем.

— Вадим Павлович, «грустный праздник» получается для нас?

— Увы. В это «астрономическое окно» к Марсу полетело три аппарата. Сначала арабский. Да, запускали пока не они, зато в ОАЭ сделали свой аппарат усилиями конструкторского коллектива на 80% женского! Дальше взлетел китайский аппарат с марсоходом, который теперь несколько месяцев будет выбирать место посадки.

И вот Америка, уже имея колоссальный опыт марсианских экспедиций, робото- и марсоходостроения, произвела прямую посадку сразу в атмосферу (без предварительного выхода на орбиту). Аппарат, пролетев 480 млн км, сел на пятачок 7×7 км. Алгоритм посадки — как у предыдущего марсохода, но при очень сложном рельефе. Перед посадкой аппарат радаром отстроил трехмерный чертеж поверхности и впервые в истории искусственным интеллектом выбрал тот ровный пятачок, куда они и сели.

Имея под брюхом марсоход массой больше тонны, «космический кран» на тросах его мягко спустил, включил движки и улетел подальше, чтобы не накрыть его. Часть посадки с зависанием на ракетных двигателях уже была — во время программы «Аполлон». Но здесь-то гораздо круче: кран зависает, опускает на нужное место сам марсоход, после чего улетает и падает в сотнях метров. Восемь ракетных двигателей смотрят не вниз, а в стороны, чтобы не сжечь струей марсоход. И для Земли-то сложнейшая задача.

При посадке работало множество камер — на кране, парашюте, самом марсоходе. Это будет первое видео прямо из дальнего космоса — его обещают показать уже в понедельник. Крутяк полный!

— Какие задачи будет решать Perseverance?

— Впервые перед межпланетным аппаратом ставится конкретная задача поиска остатков жизни. Поэтому и посадка в таком регионе: кратер — бывшее большое озеро, куда рекой приносилась вода, бывшая большая дельта. Там возможны отложения, пять типов пород, которые на Земле сохраняют следы жизни миллионы лет. Уже проложен маршрут: он пойдет вперед по этому руслу к истокам. Микрофоны включены: мы впервые услышим звуки Марса.

Ресурс марсохода не меньше года, на самом деле — гораздо больше, на борту радиоизотопный источник энергии. Еще на борту вертолет, тоже уникальная вещь. На поверхности Марса давление, как на Земле в верхних слоях стратосферы. При такой разреженности воздуха летать очень сложно.

Perseverance осуществит первый этап многолетней операции по доставке марсианского грунта на Землю. Он будет ездить, собирать образцы, потом прилетит новый марсоход, заберет капсулы с грунтом, доставит их на отлетную ракету, которая на орбите передаст их следующему аппарату, европейскому, и в 2030 году он отправится на Землю. Это фантастика!

— Для нас это позор. Когда существовал СССР, в любое «астрономическое окно», когда Марс и Земля сближались друг с другом при движении по своим орбитам, запускалось что-то и от нас, и от Америки. А теперь мы в следующем году (Рогозин обещает) планируем только начать исследования Луны. Тогда как по обратной стороне Луны уже катается китайский луноход.

Посадка китайского лунохода на Луну, пролет американцев мимо Плутона — это то, чего мы не можем. Мы при выведении «Прогресса» (грузовой корабль, снабжающий МКС) уже второй раз бьем по антенне обтекателем, автоматическая стыковка становится невозможной, космонавт берет управление на себя, и на экране видно, что там все помято. В нашем сегменте МКС утечка кислорода в модуле «Звезда», поломка туалета, потом выясняется, что у наших продуктов не хватает, их американцы угощают. Программа «ножки Буша» в космосе!

Теперь нам надо решать — то ли отстыковывать российский сегмент МКС и на его базе делать национальную станцию, но он уже трещит по швам. То ли делать что-то с нуля. Но в состоянии ли мы запустить и обслуживать свою высокоширотную станцию?

После завершения эпохи МКС все партнеры, кроме нас, пойдут дальше — будут строить новую станцию, уже на орбите Луны. Мы же лишь возмущаемся, что Россию не берут в этот проект на наших условиях.

— Ну, это можно понять…

— Освоение Луны всерьез невозможно без супертяжелой ракеты. А мы ее то строим, то не строим. То на базе «Ангары», то на базе «Союза», то опять «Ангары», только водородной. Потом вдруг говорим, что «супертяж» не делаем, потому что надо менять его облик. И у нас будет ракета такого класса только к 2030 году! К тому времени американцы уже грунт с Марса доставят, у них высадка на Луну к 2024 году намечена.

Для того, чтобы отправить на Луну пилотируемый корабль, у нас планировали выводить его на орбиту «по частям» — четырьмя пусками водородной «Ангары». Но от многопусковой схемы еще Сергей Павлович Королев отказался. Это ведь придется запускать мелкими партиями и состыковывать на орбите целый «экспедиционный корпус»…

Супер-ракета обойдется нам в полтора триллиона рублей. Но Россия из-за санкций уже потеряла пятьдесят триллионов. Какая уж тут Луна за такие деньги.

Можно вспомнить про наш космодром «Восточный», который мы то ли достроили, то ли нет — там подрядчиков судят.

— И тут возникает вечный вопрос, «кто виноват»?

Дело, в общем-то, не в (главе Роскосмоса) Дмитрии Рогозине, он только «прокладка». Вот Путин согласился с предложением Рогозина и Константина Эрнста о съемках фильма в космосе. Это даже не понты, а какая-то рефлексия. Илон Маск сказал, что он пригласит в космос Тома Круза — и мы побежали, чтобы успеть раньше него. Но мы не побежали раньше Маска на Марс!

Мы же страну, в общем-то, потеряли — она перестала быть на передовой технического прогресса. Мы настолько несамостоятельны в производствах и технологиях, что мы должны бы вести себя сейчас как шелковые, чтобы нам ничего не запрещали. А мы всех посылаем! Помните шуточку Рогозина насчет Илона Маска и «батута»? Ну вот, как сказал Маск, «батут работает» — а мы уже никому не нужны.

Китайцев они тоже в свои проекты не берут, но потому что это серьезный противник. А мы — просто не нужны. Да и нашему государству космонавтика не особенно нужна, это для него такой «чемодан без ручки».

Источник

Потерянная миссия: почему Россия отстает в космосе уже и от Китая

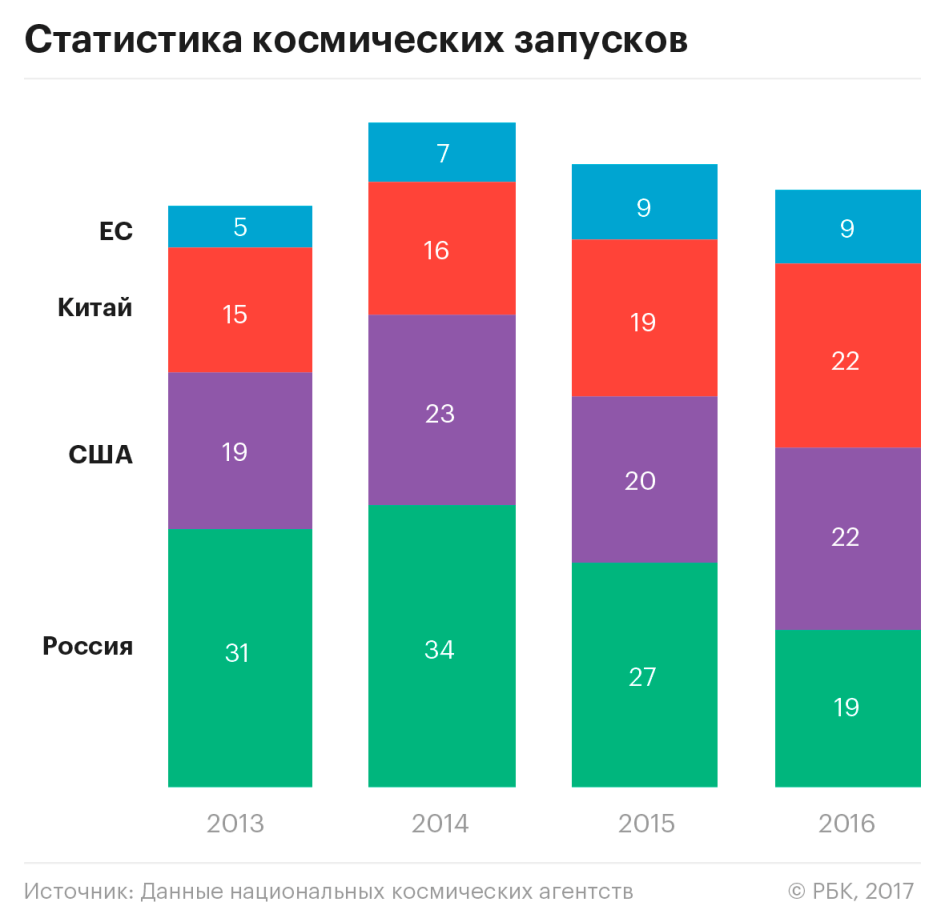

Новость о предстоящем падении отслужившей свой срок китайской орбитальной станции «Тяньгун-1», как ни странно, больше говорит об успехах космической программы КНР (новая станция уже на орбите). И о том, что России есть о чем задуматься. Конечно, космос не Олимпиада, космические программы зависят от задач страны, а не только от количественных показателей. Тем не менее статистика позволяет делать выводы. Вот, например, число запусков — здесь учитывается только «национальность» ракеты-носителя и ничего не говорится о том, чью полезную нагрузку — спутники и иные космические аппараты — они вывели на земную орбиту и вне ее.

При этом российскими считаются запуски «Союзов» с космодрома Куру международной частной компанией Arianespace — в 2014 году таких запусков было четыре, в 2015-м — три, в 2016 и 2013 годах — два, и их смело можно из «нашей» статистики вычитать. Европе, кстати, на пятки наступает Индия с семью успешными пусками в прошлом году. Кроме того, мы берем все пуски, не вычитая аварий, с которыми у «Роскосмоса» все не очень гладко. Китай, получается, делит первое место с США.

Копирование, и не только

Пекин, конечно, планомерно выстраивает свою космическую программу (благодаря или вопреки тому, что конгресс США ограничивает его сотрудничество с NASA), и она очень амбициозна — в планах и Луна, и Марс. Однако китайцы никогда не боялись учиться у других и заимствовать. Китайская ракета очень похожа на «Союз» совершенно не случайно: в 1990-е годы Китай купил у России массу технологий. И речь не только о ракете как таковой, но и о ценнейшей наземной аппаратуре — испытательных стендах, которые позволяют отработать используемые технологии и избежать ошибок на старте или в космосе. Эта прочная база, отталкиваясь от которой куда легче развиваться.

Если сравнивать по числу межпланетных миссий, то окажется, что последняя частично успешная такая миссия была у России (то есть еще СССР) в 1988 году — «Фобос-2» достиг орбиты Марса. Последняя по-настоящему культовая, взорвавшая научный, и не только, мир миссия случилась аж в 1984 году, это были два аппарата «Вега-1» и «Вега-2», исследовавшие атмосферу Венеры и пролетевшие мимо кометы Галлея. Советский космический аппарат был на Луне в последний раз в 1976 году. Для сравнения: последняя китайская автоматическая лунная станция «Чанъэ-5Т1» была запущена в 2014 году, индийский «Чандраян-1» — в 2008-м.

Но не Китай и не Индия, конечно, законодатели мод в этой сфере: все межпланетные миссии, выносящие науку в заголовки далеких от науки СМИ, — это NASA и отчасти Европейское космическое агентство. Благодаря им мы знаем так много о Титане и Юпитере, космический аппарат сел на поверхность кометы, а «Вояджер-1», запущенный в 1977 году, в 2013-м вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство. России сейчас на карте стран — межпланетных исследователей нет.

У России остается относительно мощная группировка спутников дистанционного зондирования Земли — снимки с разрешением до метра могут передавать на Землю сразу три спутника. Однако их оператор сидит как собака на сене: о том, насколько эффективно они используются «Роскосмосом», очень хорошо рассказывает апологет частной космонавтики Виталий Егоров, и повторять его слова нет нужды, скажу лишь, что их данные недоступны даже сервису «Яндекс.Карты».

Потребительский космос

В чем же причина того, что Россия начинает отставать в космосе не только от США, но и от Китая? Короткий ответ: мир стал глобальным. Более длинный ответ включает то, с чего начался разговор: зачем людям космос. Все задачи, которые мы решаем вне Земли, можно грубо разделить на две группы: наука и потребительский рынок. Наука — это исследования космоса, сюда входят как межпланетные миссии, так и эксперимент по пребыванию человека на околоземной орбите — МКС (хотя наука на станции не заканчивается, конечно, медициной). Потребительский рынок — это телекоммуникации, дистанционное зондирование Земли, картография, наблюдение землетрясений и поиски затерянных в джунглях древних городов. Ракеты-носители совмещают обе функции: на них выбираются с Земли любые космические аппараты, но для научной аппаратуры они сервисное сопровождение, так что и их по большому счету можно отнести к потребительскому космосу.

Развитие потребительского космоса в XXI веке предельно прагматично: нужно удовлетворить желания и требования заказчика наименьшими ресурсами. Прагматичность ведет на рынок частных игроков (будь то Илон Маск или международный консорциум инвесторов), которые не столько создают что-то принципиально новое, сколько отрабатывают и масштабируют технологии, разработанные в прошлом для нужд космической науки. В России этого разделения пока не произошло: наши ракеты-носители делаются на крупных предприятиях «Роскосмоса», это государственные структуры, и перед ними не стоит задач оптимизации либо нет достаточной мотивации это делать. Да и в целом подобные проекты ведутся, кажется, для галочки и количества в табличке — иначе как объяснить слабое использование тех же спутников зондирования Земли или ГЛОНАСС.

Научные миссии остаются и, наверное, всегда останутся вотчиной государственных космических агентств. Это классическая разница между фундаментальной и прикладной наукой: невозможно увидеть сиюминутную выгоду в исследовании Плутона, но такие работы двигают вперед границы человеческих возможностей и понимание мира. Финансово оставаясь на балансе государства (хотя нельзя не отметить инициативу Юрия Мильнера по полету наноспутников к альфе Центавра — частный капитал появляется и здесь).

Ракетная наука

Объединяет эти два направления совершенно нетехнический аспект — люди. В английском языке выражение, близкое по смыслу к «не боги горшки обжигают», звучит как it’s not rocket science. Значит — прорвемся, сделаем. Так вот rocket science — это rocket science, горшки обжигают боги, и в этой сфере нужны самые лучшие. И эти люди хотят жить, есть и кормить детей. Конечно, государственный служащий в космическом агентстве не станет богаче олигарха и даже программиста из Кремниевой долины, но этого и не нужно, эта работа хороша, интересна и привлекательна сама по себе. Но в разумных финансовых пределах: работа в NASA престижна и стабильна, чего нельзя сказать о предприятиях «Роскосмоса». Заработные платы остаются неконкурентоспособными, а довершает картину обязательная в большинстве случаев форма секретности: космические инженеры не выезжают за границу. То, что было мелочью для советского человека — никто же не ездил, — становится странным и необоснованным ограничением для миллениала. И не способствует привлечению кадров.

Есть и еще одна особенность: космические проекты — это всегда игра вдолгую. Я неоднократно слышала сравнение Большого адронного коллайдера или Международного термоядерного реактора ITER с собором: кладущие кирпичики сейчас осознают, что могут и не увидеть всего здания. Но при этом нужно стараться, чтобы каждый кладущий кирпичик проработал над зданием достаточно долго, накопив опыт и успев передать его юным коллегам. То же и в космосе: легендарная «Розетта» стартовала к комете 67P/Чурюмова — Герасименко в 2004 году (а перед этим была длительная фаза проектирования и строительства), а завершила полет в 2016-м. Ставший знаменитым вместе с этой миссией Мэтт Тейлор (тот самый, с татуировками и в вызвавшей бурю эмоций рубашке) начал работать в ESA в 2005 году и, я думаю, доработает на одном месте до стажа советского ветерана труда. История МКС еще дольше. В этом принципиальное отличие «ЦСКБ-Прогресс» и НПО им. Лавочкина от «Яндекса» или ТАСС — космических инженеров нельзя набрать по звонку на проект. Не потому, что веб-разработчики или программисты чем-то хуже, — таковы особенности производственного процесса. Космическая игра вдолгую предполагает совершенно иной тип работы с кадрами, материальной и нематериальной мотивации, их ценности и к ним уважения. Нельзя запускать ракеты силами людей, которые приходят на предприятия как в высокотехнологичный «Макдоналдс» — набраться опыта, получить хорошую запись в трудовой и поспешить туда, где трава зеленее.

Источник