Авгий

Исторический словарь . 2000 .

Смотреть что такое «Авгий» в других словарях:

Авгий — авгий … Русский орфографический словарь

Авгий — по греческой мифологии царь Элиды, сын лучезарного Гелиоса, обладатель многочисленных стад, содержавшихся на громадном скотном дворе в больших конюшнях («А. конюшни»). Очищение «А. конюшен» составляет один из подвигов Геракла (см.). Литературная… … Литературная энциклопедия

АВГИЙ — (Αύγείας, Αύγεας), в греческой мифологии царь племени эпеев в Элиде, сын Гелиоса (варианты: Посейдона, Эпея, Форбанта) и Гир мины. А. владел подаренными ему отцом бесчисленными стадами (Apollod. II 5,5; Theocr. 25). За один день Геракл обещал А.… … Энциклопедия мифологии

авгий — сущ., кол во синонимов: 1 • герой (80) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Авгий — в мифах древних греков царь Элиды, сын Гелиоса. Авгий владел подаренными ему отцом бесчисленными стадами скота, стойла которого не очищались 30 лет. За один день Геракл обещал Авгию очистить скотный двор (); за это Авгий должен был отдать Гераклу … Энциклопедический словарь «Всемирная история»

Авгий — (Авгей, Авгеас, др. греч. Αὐγείας, «блистающий») в древнегреческой мифологии[1] царь племени эпеев в Элиде, сын Гелиоса и Гирмины, обладал многочисленными стадами, для которых были выстроены на скотном дворе огромные конюшни (так называемые … Википедия

Авгий — (по греч. Аугейас) блистающий, с блистающими глазами) сын Гелиоса и Гирмины, король Елиса, славился богатством стад. По преданию, навоз годами не вывозился из его конюшен; очистка Авгиевых конюшен в один день составила одну из работ Геркулеса.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

АВГИЙ — • Augias, см. Hercules, 8., Геркулес … Реальный словарь классических древностей

Авгий — (греч. Augeas, Augeias) в греческой мифологии царь Элиды, сын бога солнца Гелиоса (или Посейдона, Форбаса, Элея) и дочери царя Нелея Гирмины; владел неисчислимыми стадами скота, стойла которого не чистились 30 лет. Геракл их вычистил за один… … Античный мир. Словарь-справочник.

Авгий — в греч. миф. царь племени эпеев в Элиде, сын Гелиоса и Гирмины. А. владел подарен. ему отцом бесчисл. стадами. За один день Геракл обещал А. очистить много лет не убиравш., заросший навозом скотный двор; за это А. должен был отдать… … Древний мир. Энциклопедический словарь

Источник

Авгий

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Авгий» в других словарях:

Авгий — авгий … Русский орфографический словарь

Авгий — в мифах древних греков царь Элиды, сын Гелиоса. Авгий владел подаренными ему отцом бесчисленными стадами скота, стойла которого не очищались 30 лет. За один день Геракл обещал Авгию очистить скотный двор (один из подвигов Геракла очищение… … Исторический словарь

Авгий — по греческой мифологии царь Элиды, сын лучезарного Гелиоса, обладатель многочисленных стад, содержавшихся на громадном скотном дворе в больших конюшнях («А. конюшни»). Очищение «А. конюшен» составляет один из подвигов Геракла (см.). Литературная… … Литературная энциклопедия

АВГИЙ — (Αύγείας, Αύγεας), в греческой мифологии царь племени эпеев в Элиде, сын Гелиоса (варианты: Посейдона, Эпея, Форбанта) и Гир мины. А. владел подаренными ему отцом бесчисленными стадами (Apollod. II 5,5; Theocr. 25). За один день Геракл обещал А.… … Энциклопедия мифологии

авгий — сущ., кол во синонимов: 1 • герой (80) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Авгий — в мифах древних греков царь Элиды, сын Гелиоса. Авгий владел подаренными ему отцом бесчисленными стадами скота, стойла которого не очищались 30 лет. За один день Геракл обещал Авгию очистить скотный двор (); за это Авгий должен был отдать Гераклу … Энциклопедический словарь «Всемирная история»

Авгий — (Авгей, Авгеас, др. греч. Αὐγείας, «блистающий») в древнегреческой мифологии[1] царь племени эпеев в Элиде, сын Гелиоса и Гирмины, обладал многочисленными стадами, для которых были выстроены на скотном дворе огромные конюшни (так называемые … Википедия

АВГИЙ — • Augias, см. Hercules, 8., Геркулес … Реальный словарь классических древностей

Авгий — (греч. Augeas, Augeias) в греческой мифологии царь Элиды, сын бога солнца Гелиоса (или Посейдона, Форбаса, Элея) и дочери царя Нелея Гирмины; владел неисчислимыми стадами скота, стойла которого не чистились 30 лет. Геракл их вычистил за один… … Античный мир. Словарь-справочник.

Авгий — в греч. миф. царь племени эпеев в Элиде, сын Гелиоса и Гирмины. А. владел подарен. ему отцом бесчисл. стадами. За один день Геракл обещал А. очистить много лет не убиравш., заросший навозом скотный двор; за это А. должен был отдать… … Древний мир. Энциклопедический словарь

Источник

Подвиги Геракла. Авгиевы конюшни

Авгий — царь Элиды, сын бога Солнца

Гелиоса, очень был богат, особенно много

было у него быков. По другим источникам,

он был страстным любителем лошадей, поэтому

осталось выражение «Авгиевы конюшни» для

обозначения большого беспорядка, запущен-

ности, загрязнённости.

Стада у Авгия несметны —

Судьбою так ему дано.

Царём был Авгий неприметным

И был бы позабыт давно.

Он хорошо иль плохо правил —

Да не об этом разговор.

А имя Авгия прославил.

Его огромный скотный двор.

Скопились там навоза кучи,

От них идёт зловонный дух,

И мухи носятся, как тучи.

Скоту покоя нет от мух.

Очистить двор быстрее надо,

А то житья от смрада нет.

Ведь та навозная громада

Копилась долгих тридцать лет!

Гераклу трудное заданье

Дал Эврисфей: очистить двор

Всего за день, без опозданья,

Иначе ждёт его позор.

Геракла ж трудность не тревожит,

Готов он к трудностям всегда.

Решил он сразу, что поможет

С задачей справиться. вода.

Две речки протекают рядом,

Там надо дамбы нарастить,

Соединить те реки надо

И воду через двор пустить.

Он сделал из камней преграду,

И хлынула во двор вода,

И всю навозную громаду

Потоком смыло без труда.

Потом разобрана запруда.

Как раньше, потекла вода.

Двор чистым стал — ну просто чудо!

От куч навозных — ни следа!

Невыполнимую задачу

Геракл находчиво решил.

Смекалкой, силой — не иначе! —

Свой новый подвиг совершил.

Источник

Царь элиды сын бога солнца гелиоса

Геракл перегородил реку Алфей. Франсиско де Сурбаран, 1634

Вскоре Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Он должен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия, царя Элиды[*], сына лучезарного Гелиоса. Бог солнца дал своему сыну неисчислимые богатства. Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его стад было триста быков с белыми, как снег, ногами, двести быков были красные, как сидонский пурпур, двенадцать быков, посвященные богу Гелиосу, были белые, как лебеди, а один бык, отличавшийся необыкновенной красотой, сиял, подобно звезде. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный скотный двор, если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился. Ему казалось невозможным выполнить такую работу в один день. Геракл же сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду двух рек, Алфея и Пенея. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. Когда герой пришел к Авгию требовать награды, то гордый царь не отдал ему обещанной десятой части стад, и пришлось ни с чем вернуться в Тиринф Гераклу.

Страшно отомстил великий герой царю Элиды. Через несколько лет, уже освободившись от службы у Эврисфея, Геракл вторгся с большим войском в Элиду, победил в кровопролитной битве Авгия и убил его своей смертоносной стрелой. После победы собрал Геракл войско и всю богатую добычу у города Писы, принес жертвы олимпийским богам и учредил олимпийские игры[*], которые и справлялись с тех пор всеми греками каждые четыре года на священной равнине, обсаженной самим Гераклом посвященными богине Афине-Палладе оливами.

Геракл отомстил и всем союзникам Авгия. Особенно же поплатился царь Пилоса Нелей. Геракл, придя с войском к Пилосу, взял город и убил Нелея и одиннадцать его сыновей. Не спасся и сын Нелея Периклимен, которому дал властитель моря Посейдон дар обращаться в льва, змею и пчелу. Геракл убил его, когда, обратившись в пчелу, Периклимен сел на одну из лошадей, запряженных в колесницу Геракла. Один лишь сын Нелея Нестор остался в живых. Впоследствии прославился Нестор среди греков своими подвигами и великой мудростью.

Источник

Онтологические прогулки

Подвиги Геракла. Авгиевы конюшни (Опыт историософско-антропологического прочтения)

Шестой подвиг Геракла — очистка Авгиевых стойл («конюшен»). Миф об этом подвиге относится к историям, касающихся «обустройства Аркадии» и примыкающих к ней областей. Если Керинейская лань и Эриманфский вепрь символизировали переход человечества к культуре как таковой с ее эстетическим отношением к природе и рождением искусства, вечно разрывающимся между аполлоническим (трагически-возвышенным) и дионисийским (комедийно-низменным) началами, то Авгиевы стойла — это аллегория Аполлоновского культа чистоты [i] , хотя этот (философско-религиозный) смысл мифа «Авгиевы конюшни» далеко не очевиден.

Но прежде о внешней стороне дела и обстоятельствах, в которых довелось действовать герою по воле Геры. Напомню знакомую с детства версию мифа в изложении Н.А. Куна:

— Вскоре Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Он должен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия, царя Элиды [область на северо-западе Пелопоннеса], сына лучезарного Гелиоса. Бог солнца дал своему сыну неисчислимые богатства. Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его стад было триста быков с белыми, как снег, ногами, двести быков были красные, как сидонский пурпур, двенадцать быков, посвященные богу Гелиосу, были белые, как лебеди, а один бык, отличавшийся необыкновенной красотой [Фаэтон], сиял, подобно звезде. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный скотный двор, если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился. Ему казалось невозможным выполнить такую работу в один день. Геракл же сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду двух рек, Алфея и Пенея. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. Когда герой пришел к Авгию требовать награды, то гордый царь не отдал ему обещанной десятой части стад, и пришлось ни с чем вернуться в Тиринф Гераклу.

Страшно отомстил великий герой царю Элиды. Через несколько лет, уже освободившись от службы у Эврисфея, Геракл вторгся с большим войском в Элиду, победил в кровопролитной битве Авгия и убил его своей смертоносной стрелой. После победы собрал Геракл войско и всю богатую добычу у города Писы принес жертвы олимпийским богам и учредил олимпийские игры, которые и справлялись с тех пор всеми греками каждые четыре года на священной равнине, обсаженной самим Гераклом посвященными богине Афине-Палладе оливами.

Геракл отомстил и всем союзникам Авгия. Особенно же поплатился царь Пилоса Нелей. Геракл, придя с войском к Пилосу, взял город и убил Нелея и одиннадцать его сыновей. Не спасся и сын Нелея, Периклимен, которому дал властитель моря Посейдон дар обращаться в льва, змею и пчелу. Геракл убил его, когда, обратившись в пчелу, Периклимен сел на одну из лошадей, запряженных в колесницу Геракла. Один лишь сын Нелея, Нестор, остался в живых. Впоследствии прославился Нестор среди греков своими подвигами и своей великой мудростью [ii] .

Как мы видим, в крылатом выражении «Авгиевы конюшни», означающее накопившиеся и не сделанные за долгое время необходимые дела, конюшнями обозначен скотный двор (но такова традиция: не всегда слова надо поминать буквально). Сам по себе сюжет чистки скотного двора от многолетнего навоза мало годится и для возвышенно-героической драмы, и для изображения роковой роли низменных страстей в судьбе человека и человечества. Почти все современные мифологи даже видят в этом задании Эврисфея его попытку унизить Геракла. Однако подобного рода поручения в мифах и сказках самых разных народов, как правило, означают испытание героя, претендующего на царствование, а Геракл, собственно, и был изначально главным претендентом на трон в Микенах. Мол, сумеет ли герой решать сложные государственные проблемы и при этом удержать власть в своих руках. Да и навоз в древности никогда не ассоциировался с дурно пахнущими экскрементами. Скорее, с надеждами на богатый урожай. Не случайно имена бога Диониса и его любимца Адониса содержат корень ὀνίς, указывающий на органическое удобрение для виноградников. Кстати, напомню, что имя глашатая, через которого Эврисфей отдавал приказания Гераклу — Копрей, т.е. навозник.

Трудность задания состояла в том, чтобы справиться с нечеловеческим (во всех смыслах) объемом работ, накопившихся за тридцать лет в огромном хозяйстве царя-скотовода Авгия. Тут надо было либо приложить невероятные (поистине «Геракловы») усилия, либо смекалку или, говоря современным языком, технический гений. Поэтому напрасно некоторые современные литераторы трактуют образ Геракла как очень сильного, но совсем не умного героя [iii] .

В этом мифе Геракл, предстает не только носителем огромной силы, но и человеком весьма сообразительным и умелым. Технэ (τέχνη, букв. искусно, умело) — это род искусства. Он, так же, как, например, музыка или поэзия, дается человеку не природой (от Прометея), а богами-олимпийцами. Не случайно Эврисфей, отказавшись засчитать очистку Авгиевых конюшен подвигом, ссылается не только на то, что Геракл требовал платы за свою работу, но и сделал это с помощью речных богов, а на самом деле Афины, покровительницы Геракла, надоумившей героя совершить «поворот рек». Таким образом, миф об Авгиевых «конюшнях» — это прямое продолжение мифа о Керинейской лани и Эриманфском вепре, если смотреть на них с точки зрения отражения основных этапов становления социума и человека как созидателя и носителя культуры в широком смысле этого слова [iv] .

Наконец, обратим внимание на некоторые моменты, которые больше не встречаются в других мифах о Геракле, именно: 1) клятву; 2) договор об оплате; 3) суд; 4) возмездие. Прибыв вместе с Иолаем в Элиду, «Геракл издалека приветствовал Авгия и обещал ему еще дотемна очистить все конюшни в обмен на десятую часть скота. Авгий недоверчиво рассмеялся и позвал своего старшего сына Филея, чтобы тот стал свидетелем предложения Геракла. «Поклянись, что закончишь всю работу до наступления темноты», — потребовал Филей. Геракл поклялся именем своего отца, и это была первая и последняя клятва, которую он давал в своей жизни. Авгий дал такую же клятву, что выполнит свое обещание» [v] . Но свое обещание Авгий отказался выполнять, узнав, что Геракл занялся очисткой конюшен не по своей воле, а по приказу царя Микен Эврисфея, у которого герой должен находиться в 12-летнем рабстве. С рабом ведь не договариваются и денег ему не платят.

Таким образом, если и был момент унижения Геракла в этой истории, то он состоял вовсе не в «грязном» характере работы, а в том, что Авгий назвал героя рабом, тем самым отказав ему в свободе воли и личном достоинстве. Однако, как мы помним, Геракл сам согласился служить Эврисфею, во-первых, в искупление убийства своих детей, совершенного в момент его безумия; во-вторых, во имя бессмертия. Ни первый, ни второй «мотив» нельзя назвать рабским: таков был очень трудный и осознанный выбор героя.

После того, как Авгий отказался заплатить Гераклу за проделанную работу и, кроме того, за проигранный спор о сроках выполнения, состоялся суд, на котором честным свидетелем заключения сделки выступил сын Авгия — Филей (Φυλεύς, племя, продолжатель рода). Суд решил в пользу Геракла. В ответ царь изгнал из Элиды и судей, и даже собственного сына: Филей, для которого справедливость и честность оказались выше родственных чувств [vi] , ушел вместе с Гераклом. А спустя годы Геракл осуществил возмездие и за нарушение Авгием своей клятвы, и за произвол в отношении судей. В сущности, героическая (со всевозможными битвами) «составляющая» подвига Геракла состояла именно в восстановлении попранной справедливости и правосудия [vii] , а вовсе не в выполнении «технического задания».

Возмездие Геракла, как и принято в мифах, было ужасающим и состояло в убийстве царя Авгия и истреблении всего его рода и союзников. Но не всех. Кого же из потомков и союзников Авгия Геракл — в сущности, сама история человеческого рода — оставил в живых? Дочь царя Авгия Эпикасту, от которой Геракл имел сына Тестала [viii] . Сына Авгия Филея, свидетельствовавшего о суде в пользу истины, который впоследствии стал прародителем новой генерации Элиды и ее правителем. Третьим был Нестор, будущий царь Пилоса, сын Нелея (союзника Авгия в войне с Гераклом), проживший три жизни, позднее прославившегося своими подвигами и мудростью при осаде Трои.

Возмездие Геракла — это аллегория неумолимого «исторического отбора», не менее жесткого, чем естественный отбор Ч. Дарвина. В историческом отборе в конце концов выживает тот, за кем стоит любовь, идея, истина (знание и честность), подвиг и мудрость (как единство истины и подвига в опыте человека).

Р. Грейвс назвал этот миф об Авгиевых конюшнях странным, т.е. таким, что не знаешь, как и понимать его. Отчасти я уже попытался выше дать ответ на это вопрос. Но всё это, повторюсь, скорее внешняя и субъективная сторона дела (явление). Как говорил Гегель, «сущность — в прошлом». Чтобы понять глубинный смысл этой незамысловатой истории, необходимо учесть, какие обстоятельства предшествовали этому подвигу Геракла, который, как и в случае с Лернейской гидрой, не был зачтен Эврисфеем.

Мифический царь Элиды Авгий (Αὐγείας, блестящий) вел свой род от самых древних богов мироздания Урана и Геи, их сына Гелиоса, бога солнца, именем которого названа сама область Элея, а также от сына Зевса Аполлона, которого нередко отождествляли с солнцем. Колесницей Гелиоса управлял Фаэтон [ix] (Φαέθων, блистающий, мерцающий как звезда). Так же звали и самого крупного, ослепительно-белого быка-производителя в несметных стадах Авгия; точнее, бык и был воплощением бога Фаэтона. Дед Авгия, Лапиф (его потомки воевали с потомками Аполлона — кентаврами), был также сыном всё того же Аполлона. Отцом Авгия был Форбант, который славился как кулачный боец; он разбойничал на дороге, ведущей к Дельфийскому храму, за что был ранен Аполлоном. Вот к такому «солнечному» со всех сторон, хотя и не без «пятен», персонажу и подрядился Геракл, а потом был вынужден судиться с ним и даже биться насмерть в этой, на первый взгляд, «хозяйственно-бытовой» истории об очищении Авгиевых конюшен.

Иначе говоря, шестой миф о Геракле повествует в первую очередь, о борьбе героя с природным явлением самого высокого (в буквальном и переносном смыслах) порядка — Солнцем. Что же касается самого Авгия, владельца несметных богатств, то бог Гелиос подарил Авгию белых, красных и черных быков-производителей (в древности так обозначались три состояния луны в сельскохозяйственном календаре), от которых рождались никогда и ничем не болевшие исключительно мясомолочные коровы. Но Гелиос не дал Авгию чувства меры в обретении богатства, наделив его ненасытной жадностью и нечестностью в приумножении своих богатств. Вот с таким — уже социальным — злом и вынужден был бороться не на жизнь, а на смерть Геракл, совершая свой шестой подвиг.

Сломанный золотой рог быка Фаэтона, напавшего на Геракла сразу по прибытии героя в Элиду — это аллегория освоения и частичного подчинения человеком солнечной энергии, которая, одной стороны, дает жизнь земной природе (и, соответственно, человеку); с другой — не больно-то церемонится с человеком, всякий раз угрожая его погубить, как бык-Фаэтон или отец Авгия Форбант, кулачный боец и разбойник.

Определенную смысловую (аллегорическую) нагрузку в этом мифе имеют и реки (Алфей и Пеней), которые Геракл заставил течь вспять, чтобы очистить Авгиевы конюшни. Река испокон веков у всех народов мира была символом физического и нравственного очищения, а также земного времени. Река Алфей (Ἀλφειός, первоначальный), которая берет начало в горах Аркадии, вблизи Олимпии, впадает в Ионийское море, названа в честь бога Алфея, безответно влюбленного в богиню Артемиду, родную сестру-двойняшку Аполлона, олицетворявшей девственную природу.

Конечно, в этом мифе можно усмотреть и просто «экологическую» проблематику — безмерную жажду обогащения и заваленную отходами производства среду обитания человека, которую необходимо приводить в первозданный вид, чтобы не погибнуть в отходах производства и собственной жизнедеятельности. Однако собственно экологические проблемы вряд ли были столь актуальными на заре человеческой цивилизации. А вот связь с Аполлоновским культом чистоты несомненна. Ведь чистота как физическая, так и нравственная — это еще одна обязательная ступень (а может быть, и конечная цель) развития цивилизации и культуры вообще [x] .

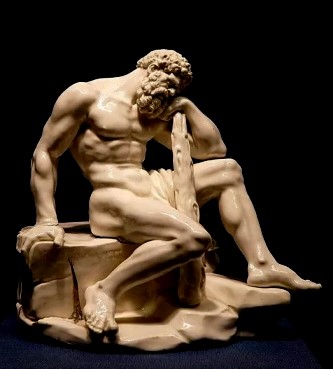

Отдыхающий Геракл после очистки Авгиевых конюшен

[i] Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. / Аполлон и культ чистоты; понятие скверны. http://www.sno.pro1.ru/lib/zel/index.htm

Вообще относительно помощи Гераклу богов и Афины в особенности, в интернет-комментариях и популярной литературе порой встречаются презрительные насмешки: мол, тот еще герой, сам ни до чего-то додуматься, ни что-то предпринять, ни одолеть кого-то не мог. Подобные суждения столь же заносчивы, сколь поверхностны. Авторы таких высказываний не понимают смысла выражения «с божьей помощью» вообще и особенно того значения, которые вкладывали в него древние создатели мифов. Речь тут идет не о том, что боги думали и действовали за (или вместо) глупых и никчемных героев, но об объективной необходимости и субъективной возможности, поэтому эти герои могли справиться и действительно справлялись с возникшими трудностями и опасностями. В противном случае об этих героях нам ничего не было бы известно — они просто как герои никогда бы не существовали.

[iv] Латинское слово culture (культура) буквально означает «возделанный». Большой латинско-русский словарь. http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=C

[vi] Вот он, вечный мотив участия молодых революционеров в гражданских конфликтах против власти поколения своих родителей.

[vii] Просматривается также историческая основа мифа — борьба греков за Пелопоннес со скотоводческими племенами, осевшими на территории Элиды. Но анализ этой — историко-фактологической стороны мифа — выходит за рамки нашего исследования.

Источник