Дорога в космос: необычный выбор топлива

Ракетой называется такой летательный аппарат, который перемещается за счет реактивной силы, возникающей в результате выбрасывания части собственной массы в направлении, противоположном ее движению. Есть важный нюанс — ракета, в отличие от реактивного самолета, не использует для полета вещество из окружающей среды. То есть кроме топлива она несет в себе еще и вещество, в котором это топливо будет сгорать — так называемый окислитель.

Характеристики полета ракеты определяются тем, какую массу и с какой скоростью она выбрасывает в процессе своей работы. В идеале хорошо бы отбрасывать тяжелое вещество с большой скоростью. А для этого в ракете должен протекать процесс, который обеспечит наиболее эффективное преобразование скрытой химической энергии топлива и окислителя в кинетическую энергию реактивной струи. К сожалению, в природе так не получается.

Первые ракеты были изобретены в Древнем Китае более двух тысяч лет назад, когда каким-то образом был сделан черный порох. В этой смеси уголь был топливом, селитра — окислителем, сера — катализатором процесса. И в течение сотен лет, вплоть до начала ХХ века, именно черный порох был тем горючим, на которое надеялись энтузиасты, мечтавшие вырваться из оков земного тяготения.

Правда, они уже понимали, что у твердого топлива есть свои принципиальные недостатки — например, горением твердого топлива в ракете практически невозможно управлять. Да и эффективность этого топлива не самая лучшая. Поэтому на заре ХХ века появилась новая идея — создать ракетный двигатель на жидком топливе, тягой которого можно управлять.

Теоретически все выглядело очень красиво. Нужно было взять жидкое топливо, например спирт или продукт перегонки нефти, а также какой-нибудь подходящий окислитель. Встретившись, эти вещества начали бы гореть в специальной камере и вылетать с огромной скоростью из сопла, обеспечивая ракете реактивную тягу. Регулируя подачу топлива и окислителя, реактивной тягой можно управлять, выключать двигатель и запускать заново. Но на практике все оказалось гораздо сложнее.

Чтобы запустить космический корабль на орбиту, а затем спустить его на Землю, топливо потребуется дважды — при разгоне во время выхода в космос и при торможении, чтобы сойти с орбиты. Каждый маневр требует своего запаса топлива, и чем больше топлива нам надо взять с собой, тем мощнее должна быть первая ступень ракеты, которая оторвет нас от Земли. Если запускается спутник на околоземную орбиту, то соотношение полезной нагрузки к общей массе ракеты будет около 1:40. В случае лунной обитаемой экспедиции на Землю вернется всего 1/550-я стартовой массы.

Это означает, что космические запуски для обеспечения их максимальной эффективности должны осуществляться разными ракетами-носителями, которые используют разные виды топлива и окислителя. Поначалу выбирали между спиртом и керосином, а из окислителей — между жидким кислородом и азотной кислотой. Потом стали появляться другие вещества, которые можно было применить в ракете с жидкостным двигателем.

Военные инженеры однозначно голосовали за так называемый гептил и азотную кислоту с тетраоксидом диазота, так как ракеты на этой смеси быстрее приводились в боевое состояние. Для гражданских целей или плановых военных запусков можно было использовать другие комбинации.

В СССР королем пилотируемых запусков стала пара «керосин + жидкий кислород», которая вывела в космос первый спутник и первого человека. Ракеты-носители семейства «Союз» по сей день являются самыми надежными «рабочими лошадками» космонавтики. Обычные грузы забрасываются на орбиту ракетами «Протон», которые летают на гептиле.

В США также использовали и используют керосин и жидкий кислород. Однако в рамках программы «Аполлон» была применена следующая комбинация: первая ступень работала на керосине и кислороде, а вот вторая и третья — на паре «жидкий водород + жидкий кислород». Это самая эффективная пара горючего и окислителя, в дальнейшем она была применена на космических кораблях «Спейс шаттл», в советском комплексе «Буран-Энергия» и сейчас применяется в ракете Европейского космического агентства «Ариан-5».

Водород как топливо всем хорош, в том числе и тем, что в процессе его сгорания в кислороде образуется лишь вода. Однако производство и хранение жидкого водорода весьма затратный процесс. Стремление получить более эффективное топливо побудило еще в 50-е годы начать работы по созданию своеобразного синтетического керосина, который можно было бы использовать как обычный керосин, но с гораздо более высокой эффективностью.

Так появился синтин — искусственное топливо, получаемое в результате многоступенчатого химического процесса. И хотя оно действительно эффективнее керосина, но сложность его получения ограничивает использование, поскольку с распадом СССР на первое место вышла экономическая эффективность космических запусков. Одновременно появились и экологические ограничения.

В начале нового века появилась еще одна проблема — ограниченность источников качественного керосина. Для ракетных двигателей нужно высококачественное горючее, но источники нефти, из которой можно получить его, отнюдь не бесконечны. Поэтому возникла идея использовать вместо керосина сжиженный природный газ.

Метан — второй после водорода в рейтинге экологичности — при сгорании оставляет воду и углекислый газ. Хотя он энергетически менее эффективный, чем водород, но вместе с тем более эффективный, чем керосин. При этом природный газ не образует в двигателе нагар, который неминуемо образуется при сгорании керосина. А это открывает возможность для создания двигателей многоразового использования.

Конструкторы предполагают, что на сжиженном природном газе может летать первая ступень ракеты, которая после выполнения своей работы в плановом режиме вернется на космодром. Технология такого полета была отработана в системе «Энергия-Буран » и в принципе не представляет особой сложности.

Испытания ракетных двигателей, работающих на жидком природном газе, проводились в России и США начиная с 2007 года. Это топливо дешево и широко доступно, резервы его даже на Земле практически неисчерпаемы в обозримом будущем и уж тем более в нашей Солнечной системе.

Мы уже создали весьма прогрессивные двигатели для полетов в открытом космосе — плазменные и ионные — и вскоре сможем запустить системы с атомной (а, возможно, в будущем — и с термоядерной) энергетической установкой. Но стартовать с Земли все равно придется на ракетах, использующих энергию химических реакций. Они медлительны, но очень мощны. И газовые ракеты могут облегчить этот первый шаг на пути человека в космос.

Источник

Какими будут космические ракеты в будущем?

Различные космические корпорации и частные компании мечтают о пилотируемых полетах на Луну и даже дальше, на Марс. Конечно, не все идет гладко, хватает аварий и не хватает бюджетов, но одно остается практически неизменным: это может показаться удивительным, но современные ракеты летают не особо быстрее самых первых, появившихся на заре космонавтики в середине прошлого века.

Есть много причин, по которым чем быстрее космический корабль — тем лучше, и так называемые ракеты с ядерным двигателем будут являться в будущем лучшим способом ускорить путешествия в космосе. Они предлагают много преимуществ по сравнению с традиционными ракетами, работающими на горючем, однако такие двигатели еще ни разу не летали в космос, хотя первоначально их разработку начал вести еще Королев в 1958 году.

Зачем нужна высокая скорость?

Первый этап любого космического путешествия предполагает использование ракет-носителей для вывода корабля на орбиту. В них установлены огромные двигатели, сжигающие десятки тонн топлива, и они вряд ли исчезнут в обозримом будущем из-за ограничений, накладываемых гравитацией нашей планеты.

Когда корабль попадает в космос, все становится интереснее. Чтобы избежать земного притяжения и достичь мест назначения в глубоком космосе, корабли нуждаются в дополнительном ускорении. Именно здесь и вступают в игру ядерные системы. Если астронавты хотят исследовать что-то дальше Луны и, возможно, Марса, им придется двигаться очень и очень быстро. Космос огромен, и есть две причины, по которым более быстрые ракеты лучше подходят для дальних путешествий: безопасность и время.

Астронавты во время полета на Марс будут подвергаться воздействию очень высоких (по земным меркам) уровней радиации, которые могут вызвать серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как рак и бесплодие. Радиационная защита может помочь, но она чрезвычайно тяжелая, и чем дольше миссия, тем больше требуется экранирование. Лучший способ уменьшить радиационное облучение — это просто быстрее добраться туда, куда вы направляетесь.

Но обеспечение безопасности для людей на борту — это не единственное преимущество быстрых ракет. Поскольку космические агентства отправляют миссии все дальше в космос, очень важно как можно скорее получить от них данные, ведь чем дольше оборудование находится в недружелюбной космической среде, тем выше шанс его выхода из строя.

Современные зонды летят очень медленно.

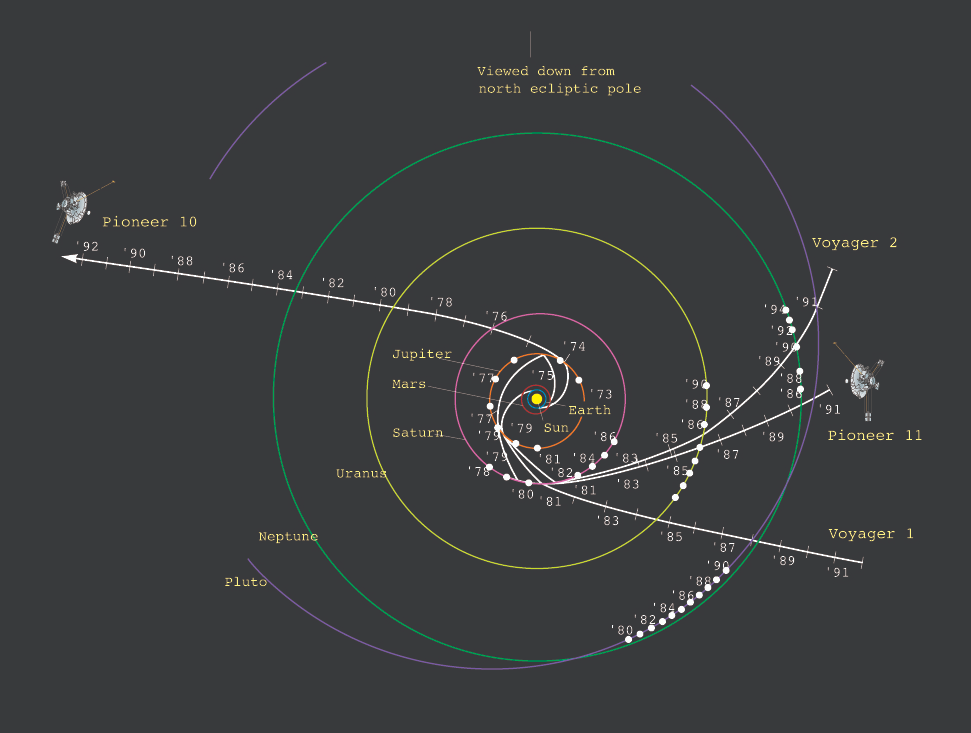

Например, Вояджер-2 потребовалось 12 лет, чтобы добраться до Нептуна, где он сделал несколько невероятных снимков, когда пролетал мимо, а зонд «Новые горизонты» добирался до Плутона больше 9 лет. Это очень большие сроки, которые требуют закладывания повышенной отказоустойчивости для всех систем, что делает миссии намного дороже. Для сравнения, ядерные двигатели по самым оптимистичным прогнозам сократят время полета до внешних планет Солнечной системы всего до нескольких месяцев.

Так что высокая скорость — это хорошо. Но почему ядерные системы быстрее?

Современные ракетные двигатели

После того, как корабль вырвался из оков земного притяжения, есть три важных аспекта, которые следует учитывать при разработке любой двигательной установки:

- Тяга — как быстро двигатель может разогнать корабль;

- Массовая эффективность — какая получится тяга для определенного двигателя при определенном количестве топлива;

- Плотность энергии — сколько энергии может произвести определенное количество топлива.

Сегодня наиболее распространенными двигательными установками являются химические реактивные двигатели, то есть обычные ракеты, работающие на топливе. На втором месте с большим отрывом идут электрические двигательные установки на солнечных батареях.

Химические двигательные установки обеспечивают большую тягу, но при этом не очень эффективны, а ракетное топливо не особо энергоемко. Ракета Сатурн V, доставившая астронавтов на Луну, производила 35 миллионов ньютонов силы на старте и несла более 4 300 000 литров топлива. И хотя большая его часть была использована для вывода ракеты на орбиту, ограничения очевидны: требуется много тяжелого топлива, чтобы добраться куда-либо в космосе.

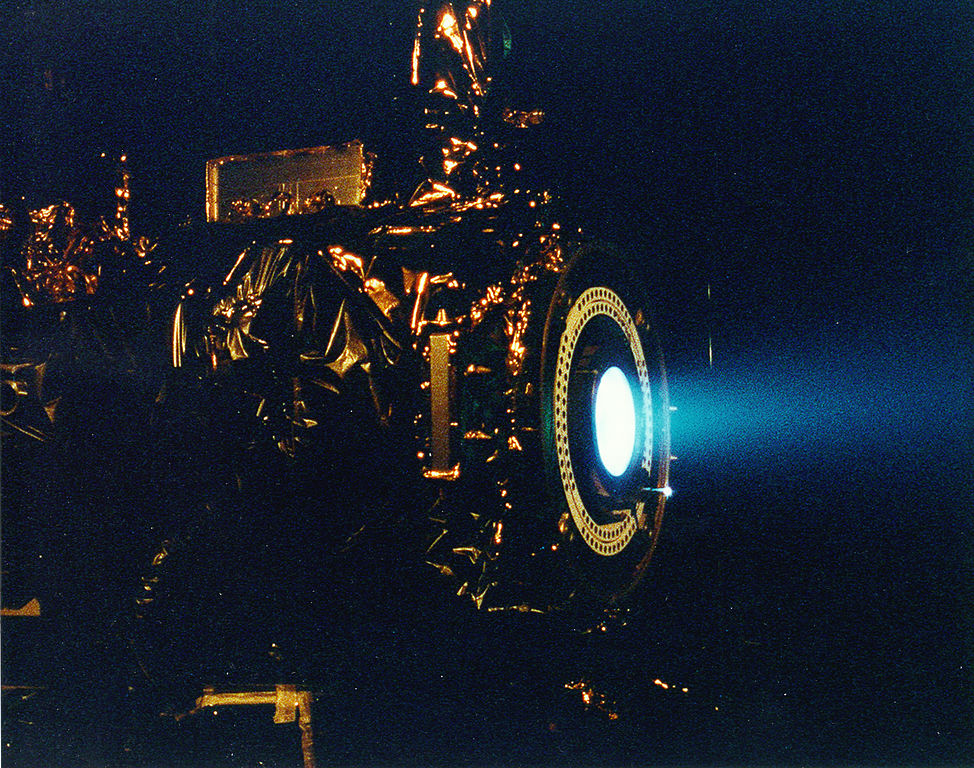

Электрические двигательные установки генерируют тягу, используя электричество, получаемое от солнечных панелей. Самый распространенный способ сделать это — использовать электрическое поле для ускорения ионов, например, в двигателе Холла. Для этого между катодом и анодом в двигателе пускают газ (обычно ксенон), который ионизируется в электрическом поле и, вылетая из сопла, толкает ракету вперед.

Нет, это не картинка из фантастического фильма — это реальные испытания ионного двигателя на ксеноне.

Эти двигатели обычно используются для коррекции орбиты спутников и могут иметь в пять раз более высокую массовую эффективность, чем химические системы. Но они производят гораздо меньшую тягу — на данный момент это лишь единицы ньютонов: для примера, чтобы разогнать таким двигателем автомобиль с нуля до сотни километров в час, вам потребуется почти полдня. Источник электричества — Солнце — по существу бесконечен, но становится все менее полезным, чем дальше от него находится корабль.

Однако у ионных двигателей есть один неоспоримый плюс — крайне низкое потребление топлива. Например, в 2010 году космическому кораблю Deep Space 1 хватило всего 74 кг ксенона при общей массе около 370 кг, чтобы увеличить свою скорость на 4.3 км/c. Кроме того, такие двигатели крайне долгоживущие — время их работы на отказ колеблется около 50 тысяч часов, что составляет почти 6 лет.

Одна из причин, по которой ядерные ракеты являются перспективными, заключается в том, что они предлагают невероятную плотность энергии. Урановое топливо, используемое в ядерных реакторах, имеет плотность энергии, которая в 4 миллиона раз выше, чем у гидразина — типичного химического ракетного горючего. Гораздо легче доставить в космос небольшое количество урана, чем сотни тысяч литров топлива.

А что насчет тяги и массовой эффективности?

Два варианта ядерных ракетных двигателей

Инженеры разработали два основных типа ядерных ракетных двигателей для космических путешествий.

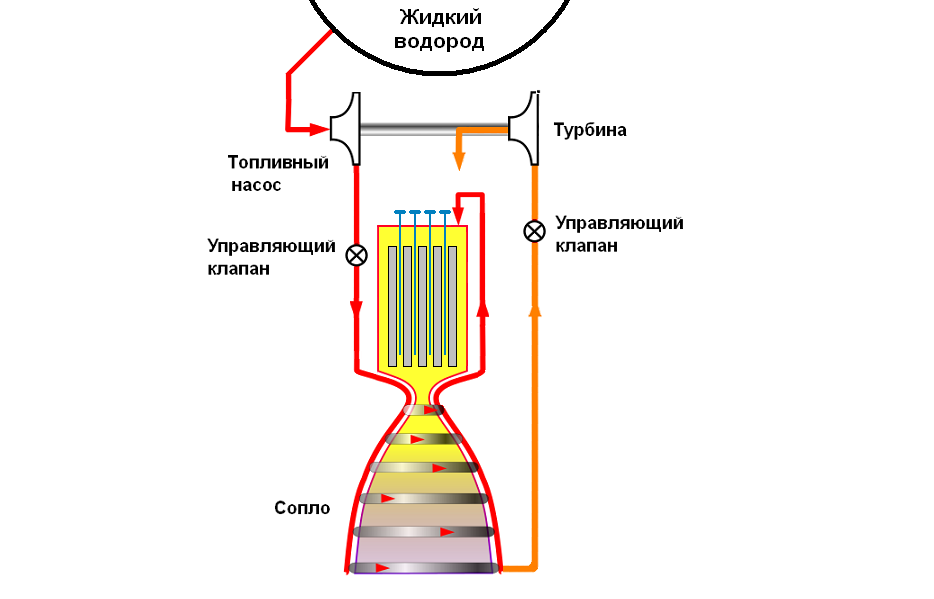

Первый из них называется ядерным тепловым двигателем. Такие системы являются очень мощными и умеренно эффективными. Они используют небольшой ядерный реактор деления, подобный тем, которые ставят на атомные подводные лодки. С его помощью нагревают газ, такой как водород, который затем устремляется через сопло, что и обеспечивает тягу. Инженеры НАСА подсчитали, что полет на Марс на ракете с ядерно-тепловым двигателем будет на 20-25% быстрее, чем на ракете с химическим двигателем.

Ядерные тепловые двигательные установки более чем в два раза эффективнее химических двигателей — это означает, что они генерируют вдвое большую тягу, используя то же количество топлива; при этом они могут обеспечить 100 000 ньютонов тяги. Для сравнения, такая тяга разгонит автомобиль с 0 до 100 км/ч всего за четверть секунды.

Схема ядерного теплового двигателя.

Второй тип — так называемые ядерные электрические двигатели. До сих пор не было построено ни одной такой системы, но идея состоит в том, чтобы использовать мощный реактор деления для выработки электроэнергии, которая затем приводила бы в действие электрическую двигательную установку, такую как, например, двигатель Холла. Такая комбинация очень продуктивна, работая примерно в три раза эффективнее, чем ядерный тепловой двигатель. Поскольку ядерный реактор может создавать много энергии, можно комбинировать различные электрические двигатели для одновременной работы, чтобы генерировать мощную тягу.

Ядерные электрические системы являются лучшим выбором для чрезвычайно далеких миссий, потому что они не требуют солнечной энергии, имеют очень высокую эффективность и могут давать относительно высокую тягу. И хотя ядерные электрические ракеты чрезвычайно перспективны, есть еще много технических проблем, которые нужно решить, прежде чем они будут введены в эксплуатацию.

Почему до сих пор нет ракет с ядерным двигателем?

Основная причина — это так называемый Договор о космосе, который запрещает использовать ядерное вооружение за пределами Земли. В итоге из-за него любые миссии с ядерным топливом на борту проходят тщательную проверку на безопасность, поэтому в космосе обычно можно встретить лишь зонды с РИТЭГами — радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, использующими тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов и преобразующими её в электроэнергию с помощью термоэлектрогенератора.

А ведь ракеты с ядерным двигателем должны иметь на борту не просто «пассивный» радиоизотопный источник, а целый «активный» ядерный реактор с куда большим количеством топлива. И до сих пор в космосе побывало лишь около десятка кораблей с полноценными реакторами, обеспечивающими смешную выработку электричества около единиц киловатт, чего крайне мало для создания полноценной ядерной двигательной установки. В США, например, лишь в 2019 году администрация Трампа выпустила новую директиву, которая позволяет запускать в космос ракеты с мощными ядерными реакторами. Это и позволяет теперь НАСА создавать такие ракеты — разумеется, в соответствии со всеми рекомендациями по безопасности.

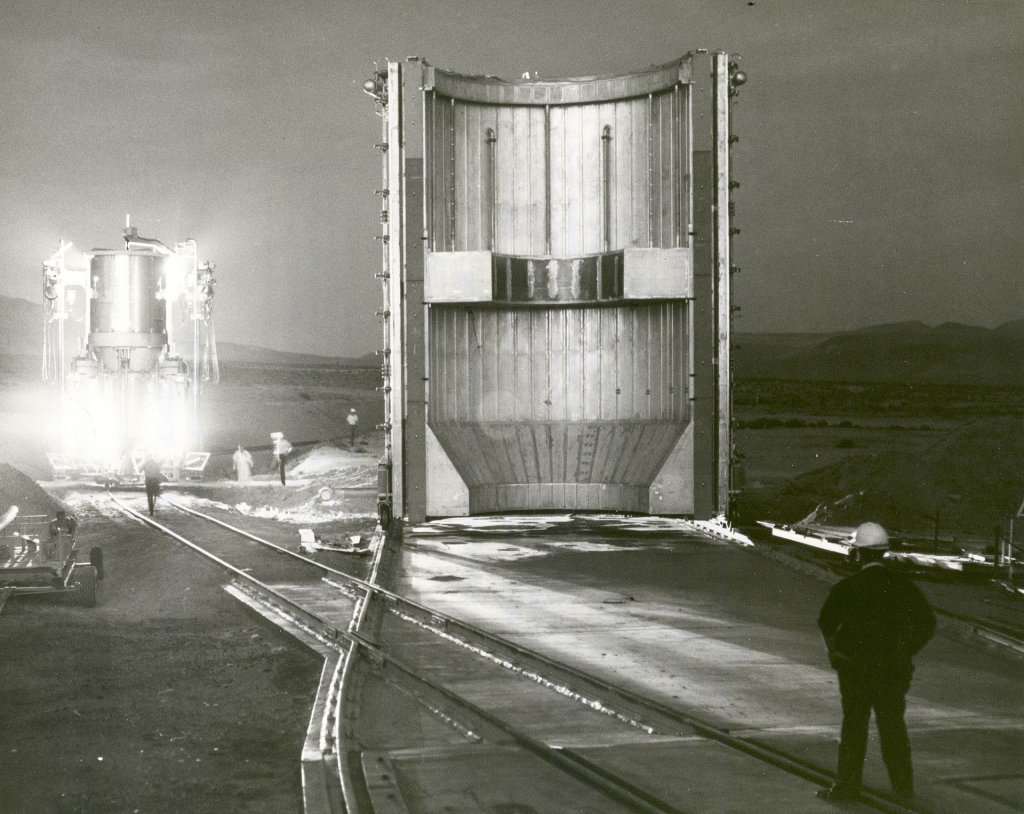

Испытания первого ядерного ракетного двигателя в 1967 году. Сам он слева, на переднем плане часть защиты реактора.

Вместе с этим пересмотром правил НАСА получило 100 миллионов долларов в 2019 году на разработку ядерного теплового двигателя. DARPA также разрабатывает космическую ядерную тепловую двигательную установку для обеспечения национальной безопасности США за пределами околоземной орбиты.

С 2010 года в России начались работы над проектом ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса для космических транспортных систем. По словам директора и генерального конструктора ОАО «НИКИЭТ» Юрия Драгунова, чьё предприятие конструирует реакторную установку, к 2025 году планируется создать опытные образцы космической ядерной энергоустановки с термоэмиссионным реактором-преобразователем. К 2030 году должны быть завершены ресурсные испытания и запланированы летные испытания аппарата.

В итоге после 60 лет застоя вполне возможно, что первые ракеты с ядерными двигателями доберутся до космоса в течение десятилетия. Это захватывающее достижение откроет новую эру освоения космоса, позволив нам быстро добираться до Марса, а ученым создавать скоростные зонды для исследования отдаленных уголков Солнечной системы и более глубокого космоса.

Источник