Титов Герман Степанович

История исследования космоса > Космонавты > Советские космонавты > Титов Герман Степанович

Титов Герман Степанович (1935-2000 гг.)

Титов Герман Степанович (1935-2000 гг.)

Краткая биография:

Космонавт СССР: №2;

Космонавт мира: №2;

Число полетов: 1;

Продолжительность: 1 сутки 01 час 18 минут;

Герман Титов – 2-й советский космонавт, герой СССР, дублер Гагарина: биография с фото, космос, личная жизнь, важные даты, первый и длительный космический полет.

Титов Герман Степанович – 2 космонавт СССР и 2 космонавт мира.

Степанович Титов – Герой Советского Союза. Он вошел в историю, как второй человек, полетевший в космос (на 4 месяца раньше него первый виток вокруг Земли совершил Юрий Гагарин). Герман Титов провел в невесомости больше суток, установив первый рекорд по продолжительности нахождения в космическом пространстве. Он стал самым молодым космонавтом за всю историю космических полетов – на момент старта ему не исполнилось и 26 лет.

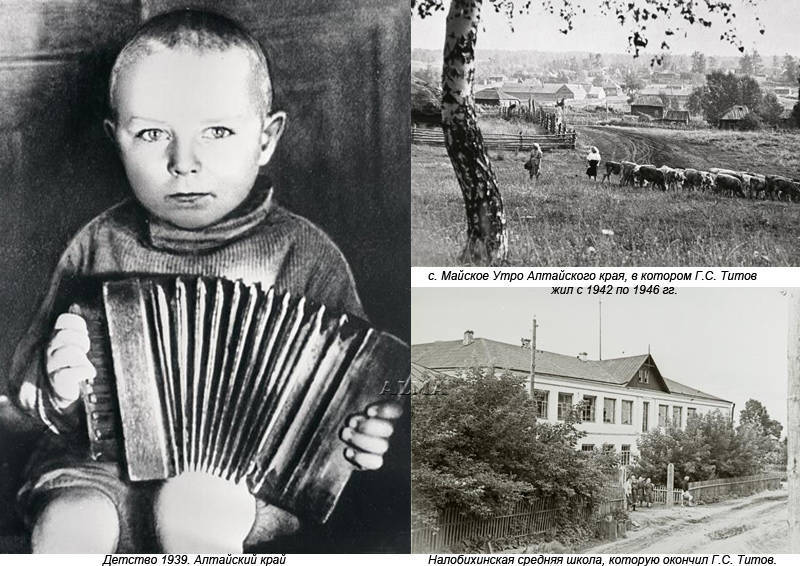

Родина второго советского космонавта – Алтайский край. Там, в небольшом селе под названием Верхнее Жилино, 11 сентября 1935 года и появился на свет Герман Титов. Он рос в обычной семье. Его отец – Степан Павлович Титов работал учителем, читал русский язык и литературу. Мать – Александра Михайловна Титова была домохозяйкой.

Жизнь космонавта начиналась довольно обычно. Юноша в 1955 году получил среднее образование, через два года стал выпускником Волгоградской авиационной школы. Еще три года понадобилось Титову, чтобы с отличием закончить другое учебное заведение – Сталинградское военное авиационное училище в Новосибирске. Отсюда он вышел дипломированным специалистом и получил квалификацию «военный летчик».

Космос

1960-й год в корне меняет жизнь Германа Титова. В марте его берут слушателем на курсы летчиков-космонавтов, с этого времени он начинает проходить общекосмическую подготовку. Добиться уже такого результата было не просто. Кандидатов в первые космонавты выбирали из лучших летчиков всей страны. Строго проверяли соответствие всех «параметров»: возраст, рост, вес. Кандидат в космонавты должен был обладать 100% здоровьем.

Приказом Главнокомандующего Военно-воздушных сил №176 Герман Титов был принят в «элитный отряд» — первую шестерку претендентов на полет в космос. Вместе с ним тренировки продолжил Юрий Гагарин, Валерий Быковский, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович.

Стать космонавтом №1 Титову не удалось. За несколько дней до запуска, пилотом космического корабля «Восток» назначили Юрия Гагарина. Герману Степановичу пришлось довольствоваться вторым местом, быть в запасе.

Первый полет

После успешного полета Гагарина к запуску стали готовить вторую космическую миссию. Пилотом «Востока-2» стал Титов. Его путешествие на орбиту началось 6 августа 1961 года и длилось 25 часов. «Орел» (именно таким был позывной Титова) совершил первый столь длительный полет вокруг Земли. За это время его корабль совершил 17 оборотов вокруг планеты, а пилот провел несколько научных экспериментов. Все задания Герман Степанович выполнил и успешно завершил второе космическое путешествие. За проделанную работу летчик-космонавт получил звание Героя Советского Союза.

Герман Титов продолжает учиться. В 1961 году он становится членом Компартии и поступает в военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Через семь лет с отличием защищает дипломную работу и получает очередную квалификацию «летчик-инженер-космонавт». 1972-й год приносит еще один диплом – Герман Степанович заканчивает Военную академию Генерального штаба. Вместе со знаком отличия он получает квалификацию офицера с высшим военным образованием. Позже в этом же ВУЗе Титов защитит кандидатскую и докторскую диссертации.

После своего звездного полета Герман Степанович занимается испытательской деятельностью. В 60-х годах проводит тестирование авиационно-космической системы под названием «Спираль». Для ее проверки нужны были пилоты, которые имели большой летный опыт. Среди прочих был и Герман Титов. Он проводил испытания таких самолетов как МиГ-21, Су-7, Су-9, Су-11, Як-28 и других.

Личная жизнь

Женился Герман Титов в 1958 году – еще до своего космического полета. Его жена – Тамара подарила космонавту двух дочерей. Старшая Татьяна родилась в 1963 году, через два года на свет появилась младшая Галина.

После выхода в 1991 году в запас, Герман Степанович жил в Москве. Космонавт увлекался литературой и музыкой. Много читал, наизусть знал произведения классиков, сам стал автором книг про космос.

Скончался Титов 20 сентября 2000 года на 66-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ. Похоронен второй космонавт на Новодевичьем кладбище в Москве.

Источник

Сутки в невесомости: полёт «серебряного космонавта» Германа Титова

6 августа 1961 года состоялся космический полёт Германа Степановича Титова на корабле «Восток-2». Покорять космос и во второй раз в истории человечества отправился советский лётчик

Самый молодой космонавт

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края. Он с детства увлекался техникой, а стать лётчиком решил в школьные годы. В 1955 году Титов окончил Военную авиационную школу в городе Кустанае, а затем продолжил образование в Сталинградском военном авиационном училище Новосибирска, по окончании которого получил диплом с отличием. Будущий космонавт нёс службу в истребительном авиационном полку Ленинградского военного округа. С 1960 года и на протяжении десяти лет Герман Титов входил в состав первого отряда космонавтов. Для совершения первого космического полета, запланированного на апрель 1961 года, рассматривались две кандидатуры. Выполнение ответственной задачи было возложено, как известно, на Юрия Гагарина, а Титов стал его дублёром.

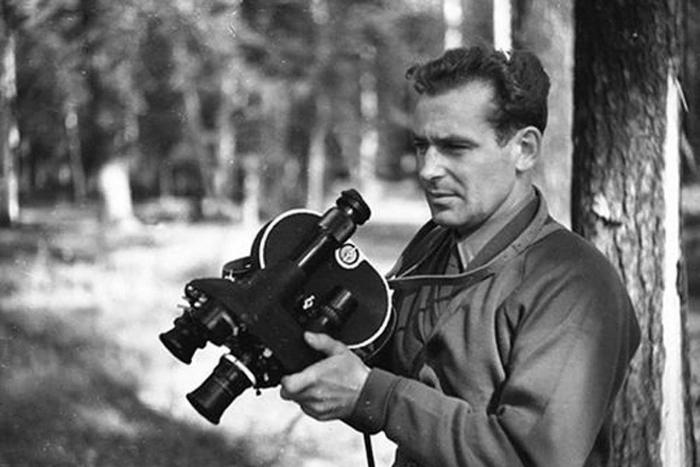

Герман Титов во время тренировки

Герману Степановичу было суждено стать вторым космонавтом планеты: в конце мая 1961 года объявили о его назначении командиром корабля «Восток-2». На момент полёта, назначенный на 6 августа, ему было всего 25 лет, а это для космонавта довольно юный возраст. Тренировки проводились с учётом опыта первого космического полёта. Герман Титов и Андриян Николаев много времени проводили в кабине корабля, ставшей, по словам Германа Степановича, их вторым домом.

Никто не знал, как организм человека поведёт себя во время суточного полета, поэтому врачи настаивали всего на трёх витках «Востока-2» вокруг Земли. Свою точку зрения они объясняли тем, что полёты собак на кораблях-спутниках показали: именно на втором-третьем витках животные становились вялыми, отказывались от еды и прекращали активно реагировать на внешние раздражители. В то же время конструкторы ОКБ-1 и лично С.П. Королев настаивали на том, что космонавту необходимо выдержать сутки. Во-первых, только так можно будет понять, способен ли человек работать в космосе и не окажется ли это вредным для его здоровья. Во-вторых, корабль, совершив всего три витка, приземлился бы на густонаселённую Европейскую часть СССР, что могло осложнить поиск космонавта и его эвакуацию. Напомним, что апрельский полёт Юрия Гагарина длился 108 минут (такова продолжительность витка вокруг Земли). Наконец, предстояло выполнить немало технических задач по испытанию систем корабля.

Н.С. Хрущев, Г.С. Титов и Ю.А. Гагарин

Чем заняться в полёте?

В 9 часов утра по московскому времени «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту, продолжительность полёта составила 25 часов 11 минут. Первый в мире суточный космический полёт прошёл успешно, но дался Герману Титову нелегко.

Космонавт облетел Землю семнадцать раз, дважды управлял кораблём вручную (на первом и седьмом витках), выполнял его ориентацию и стабилизацию. В книге «Голубая наша планета» Герман Степанович писал, что испытывал естественное чувство страха, но был настолько увлечён полётом, что все мысли его были о том, как выполнить задание на «отлично». Во время второго витка он передал на Землю доклад ЦК КПСС и Советскому правительству о ходе полёта.

Герман Титов с киноаппаратом для съемок в космосе.

В 11 часов 38 минут «Восток-2» закончил второй оборот вокруг Земли, а на 12.30 был запланирован первый приём пищи. Космическая еда должна быть малогабаритной, но при этом высококалорийной. Меню Германа Титова выглядело так: 150 г концентрата супа-пюре, хлеб, мясной и печеночный паштет в тубах, сок из черной смородины. За весь полёт космонавт поел дважды. На Землю Титов докладывал, что чувствует себя хорошо, однако на самом деле испытывал дискомфорт, тошноту и головную боль при резких поворотах. Правду о своем самочувствии он сообщил на Госкомиссии, состоявшейся через несколько дней после возвращения домой. Герман Степанович понимал, что умалчивать о таких вещах вредно и несправедливо по отношению к следующим космонавтам.

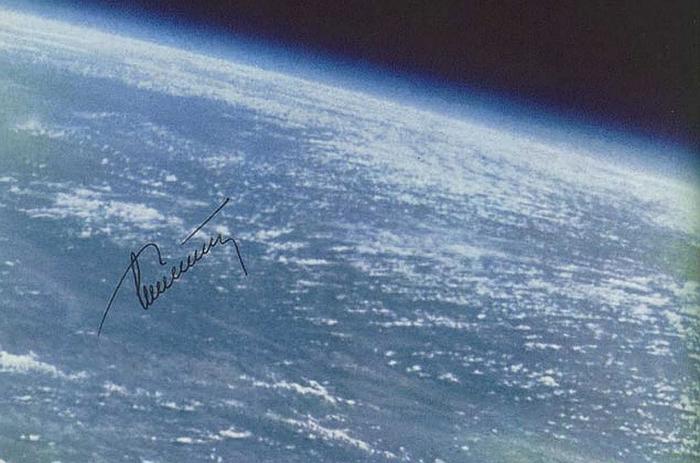

Пытаясь вспомнить всё, чему его учили на занятиях по киноподготовке, Герман Титов осуществил десятиминутную киносъёмку через иллюминатор, затем в течение всего полёта снимал короткие сюжеты по несколько минут, а также сделал первые фотографии Земли из космоса. «Я тогда впервые подумал, что планета наша очень маленькая. И я физически ощутил необходимость братства и дружбы между людьми на всей планете, ведь представим себе, что к нам на планету когда-нибудь прилетят «гости» из других миров. Они же должны увидеть человеческую земную цивилизацию, а не следы развалин атомной трагедии…», – вспоминал он через несколько лет.

Кадр, сделанный Г.С. Титовым из космоса и автограф космонавта

В космосе с Германом Степановичем приключился анекдотичный случай, о котором любили рассказывать космонавты. С 18.30 до 02.00 часов Титову нужно было поспать. На этот период радиосвязь с ним прерывалась. Космонавт проснулся за 15 минут до официального окончания отдыха и решил подремать еще… А когда проснулся вновь, на часах было уже 2 часа 35 минут! На Земле уже с волнением ждали вестей о самочувствии Германа Титова и ходе полёта. Так выяснилось, что проспать можно даже в космосе, а значит, необходимо в срочном порядке создавать космический будильник.

Возвращение домой

На шестнадцатом витке «Востока-2» к Титову обратился Сергей Павлович Королёв. Главный спросил «Орла» (позывной Германа Титова), готов ли тот к самому сложному этапу – посадке. Так же, как и в предыдущем, в этом полёте использовалась автоматизированная система ориентации, включения тормозного двигателя, управления и спуска. Точка приземления находилась в районе Саратова. На высоте 7 километров сработала катапульта, раскрылся парашют. Снижение было нервным: Герман Титов летел прямо на железную дорогу, по которой мог проехать поезд. К счастью, космонавту повезло приземлиться в десятке метров от железнодорожных путей вблизи города Красный Кут Саратовской области.

С.П. Королев, Г.С. Титов и М.В. Келдыш в Президиуме Академии наук СССР

Через три дня после завершения полёта в честь нового достижения в космонавтике состоялся митинг на Красной площади и торжественный приём в Кремле. 11 августа в актовом зале Главного здания МГУ прошла пресс-конференция Германа Титова, которую посетили более тысячи человек. Было понятно: если полет Гагарина важен с исторической точки зрения как событие эпохальное, то суточное пребывание в космосе Титова обеспечило уверенность в том, что в невесомости можно часами работать и выполнять исследования. Этот космический опыт имел, возможно, более прикладное значение для дальнейших открытий.

Человек и остров

После завершения торжеств на Родине Герман Титов побывал с визитом в нескольких странах мира: ГДР, Румынии, Югославии, Болгарии, США, Вьетнаме.

Зимой 1962 года во время пребывания в Социалистической Республике Вьетнам Герман Степанович вместе с президентом страны Хо Ши Мином отправился в бухту Ха Лонг. Космонавт решил искупаться в заливе, хотя температура воды была всего 16 градусов. Восхищенный решительностью сибиряка Титова Хо Ши Мин подарил космонавту остров, носивший порядковый номер «46». Теперь местные жители и туристы знают этот остров как Ти-Топ.

Герман Титов во время визита во Вьетнам.

Жизнь после полёта

В 1968 году, когда Герман Титов окончил Военно-Воздушную академию имени Жуковского, случилась трагическая гибель Юрия Гагарина. Страна не могла потерять и космонавта номер два, поэтому Герману Степановичу запретили космические полёты. Он занялся научной работой, в 1972 году получил диплом Академии Генштаба, в Центре подготовки космонавтов отвечал за подготовку пилотов для авиакосмической системы «Спираль».

Герман Степанович обнаружил в себе литературный талант: он написал шесть книг о космосе, являлся главным редактором журнала «Авиация и космонавтика». Герой Советского Союза скончался 20 сентября 2000 года от сердечного приступа и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Герман Титов навсегда вошёл в историю как человек, сумевший опередить время и за сутки увидеть семнадцать космических зорь.

Источник

Космонавт №2. Герман Степанович Титов

Будущий космонавт родился в деревне Верхнее Жилино (Алтайский край) 11 сентября 1935 г. Его мама, Александра Михайловна, вела домашнее хозяйство, а отец, Степан Павлович, окончил коммунарскую школу и, «заболев» педагогикой, стал учителем литературы и русского языка в местной школе. Кроме того он, будучи невероятно одарённым, писал песни и стихи, увлекался живописью, занимался языками. Некоторое время Титов-старший учился в столичной консерватории и хорошо освоил игру на скрипке, мандолине и баяне. Однако времена были трудные, и Степан Павлович, не окончив музыкальное заведение, вернулся домой помогать родителям. Местные жители также рассказывали, что Титов-старший был первым садоводом села — регулярно заготавливал рассаду, сажал саженцы, делал растениям прививки. Своих детей (кроме сына Германа у него была дочь Земфира) он назвал в честь героев произведений любимого им Пушкина.

Как-то раз Степан Павлович решил научить игре на музыкальных инструментах своего сына. Согласно легенде, маленький Гера настойчивые призывы отца взяться за инструменты не вынес и утопил родительский баян в ближайшем пруду. За совершенный поступок ему стало стыдно, и какое-то время парнишка пытался реабилитироваться, упорно осваивая скрипку. Однака критика Степана Павловича, отметившего, что «подобные звуки и игрой-то назвать нельзя», поставила крест на и без того слабых порывах неудавшегося музыканта.

Когда наступила война Титов-старший отправился на фронт. В это время Александра Михайловна с детьми перебралась к своим родителям в коммуну с красивым названием «Майское Утро». Гера рос самым обыкновенным мальчишкой — вместе со своими сверстниками он ходил в общую школу, провожал на фронт отца, работал до седьмого пота в поле. Никаких выдающихся способностей за ним не отмечалось, и профессией космонавта он, к слову, не грезил. Может быть потому, что и профессии такой ещё не было. Сам он рассказывал по этому поводу: «Скажу честно, я не мечтал быть летчиком. Даже самолет — почтовый «кукурузник» — увидел в первый раз в восьмом классе. Кстати, у меня дядя по маминой линии работал летчиком. Но в то время меня не профессия его интересовала, а здоровенные апельсины, которые он привозил нам из Ашхабада». Первые три класса школы Герман окончил в коммуне «Майское Утро», семилетку — в селе Полковниково, куда семья перебралась после возвращения отца с войны, а среднюю школу — в деревне Налобиха. В школе Герман увлекся техникой. Самым первым механизмом, открывшим перед ним свои тайны, стал старый кинопроекционный аппарат. Парнишка приставал к местному киномеханику до тех пор, пока тот подробно не объяснил принцип работы устройства. Вскоре Герман уже сам крутил в сельском клубе фильмы. Потом были долгие часы, проведенные над самодельным радиоприемником, организация школьного радиоузла и даже строительство маленькой электростанции.

По окончании средней школы в 1953 Титов был призван в армию. Когда его в Барнаульском военкомате спросили, где он хочет служить, юноша без колебаний выбрал авиацию. Впоследствии Герман Степанович объяснял это так: «Все было очень просто. Жили мы очень бедно, и у меня из одежды в семнадцать лет имелся только лыжный костюм. А я уже был «парубком», девчата на меня поглядывали, а я стеснялся — здоровый парень, а одеться не во что. Однажды в село приехал муж нашей учительницы — галстук, пуговицы золотые, погоны, ботинки блестящие. Ну, я и спросил: «Дядя, а где все это дают?». Он ответил: «В авиации».

В 1955 Герман Степанович окончил девятую Военную авиашколу первоначального обучения, расположенную в Кустанае, а в 1957 с отличием — Сталинградское военное авиаучилище в Новосибирске. Любопытно, что на первом курсе Титова едва не выгали за профнепригодность — инструкторам не нравилось, как он летал, и ему не разрешали самостоятельные вылеты. Но потом командир звена все-таки выпустил его в небо, и Герман Степанович остался служить дальше. А за три месяца до выпуска из учебного заведения его снова хотели выгнать, однако на этот раз за дисциплину — будущий космонавт ушел в самоволку. Как бы то ни было, с квалификацией «военный летчик» и записью в характеристике: «Летает уверенно и смело» Титов был отправлен в строевые части ВВС Ленинградского военного округа.

В 1957 двадцатитрехлетний старший лейтенант Титов проходил службу в поселке Сиверский. В это время молодой летчик познакомился со своей будущей супругой Тамарой Черкас. Тамара Васильевна, приехавшая из Луганской области и не поступившая в медучилище из-за украинского говора, работала в столовой гарнизона. Познакомились молодые люди на танцах в Доме культуры, куда Герман Степанович заглянул вместе с сослуживцами. Титов рассказывал: «Попал в Дом офицеров случайно — танцевать совсем не умел. Понаступал там одной дивчине на ноги, и на том все закончилось — работы много было, и я ее потерял из виду. Один раз между полетами зашел в нашу летную столовую перекусить, смотрю, а она поварешничает там. Запала девушка мне в душу. И я, как истребитель, не упустил цель. Нам ведь некогда раздумывать, это бомбардировщики могут ходить кругами и прицеливаться. Поженились в 58-ом, когда расписались с Тамарой, я написал отцу письмо, что, мол, жениться хочу. Он мне ответил: «Понял все, женат ты уже. Какой выбор сделал ты не знаю, но Титовы женятся только один раз». Первый отпуск после свадьбы гостили на родине у жены. И лишь через год, в 59-ом, отправились ко мне в Сибирь». Супруги прожили вместе сорок три года, и всю жизнь космонавт жутко ревновал красавицу-жену. Позднее Тамара Васильевна стала настоящей звездой Звeздного городка — отлично водила мотоцикл и автомобиль, проводила показы мод. Хрущев и Брежнев на приемах в Кремле неизменно звали еe на танец. В ходе официального визита советских космонавтов в США руководители советской делегации не пустили Тамару Васильевну в Белый Дом — любвеобильный Роберт Кеннеди слишком открыто интересовался обворожительной супругой Титова.

Наступил 1959 год. На орбитах уже появились первые советские спутники, в газетах все чаще звучало еще совсем недавно казавшееся фантастическим слово «космос», и где-то неподалеку трудились огромные научно-производственные коллективы, претворявшие в жизнь грезы Циолковского. В эту пору стартовал набор в первый отряд космонавтов. Отбирали туда, как известно, лучших пилотов реактивной авиации. Когда перспективному летчику предложили пройти отбор в команду космонавтов, он долго не знал, как об этом сообщить супруге. Она в это время готовилась в первый раз стать матерью, и Герман Степанович сказал ей лишь то, что его могут взять в летчики-испытатели.

Первых кандидатов проверяли в столичном Центральном авиационном госпитале на такие перегрузки, какие еще никто из людей не испытывал. Сами медики не знали, что ожидает человека в космосе, поэтому проверки стали настоящей пыткой. В ходе тестов в барокамере при имитировании подъема на четырнадцатикилометровую высоту некоторые опытные летчики теряли сознание. Из госпиталя Титов писал супруге очень подробно и часто. При всей секретности, окружавшей происходившее, все письма его доходили. В них, в частности, летчик сообщал: «Вновь иду на «гестапо». Теперь мне думается, что я двужильный, поскольку переношу невероятные нагрузки». Из трех тысяч претендентов выбрано было всего двадцать человек. Тысячи крепких парней отсеялись на медкомиссии по здоровью, сотни были забракованы комиссией, десятки сами решили отказаться от участия, но Титов с успехом прошел отбор.

В марте 1960 он с женой переехал в Москву. Двадцать отобранных кандидатов готовили к полету ударными темпами, постоянно усложняя и увеличивая нагрузки. К физическим перегрузкам стали добавлять психологические, поскольку было неясно, как человек выдержит испытание одиночеством и тишиной космоса. В сурдобарокамере люди были полностью изолированы от мира — никакой информации извне, ни запахов, ни звуков. Летом 1960 из группы взяли лишь шестерых — Валентина Варламова, Павла Поповича, Юрия Гагарина, Анатолия Карташова, Андрияна Николаева и Германа Титова. Все они были очень разными людьми с несхожими характерами и вкусами и в новую среду входили по-разному — кто с легкостью, кто с трудом. Герман Степанович сходился с людьми быстро. Коллеги любили его за яркость натуры и разносторонность. Будучи талантливым пилотом, он обожал литературу и музыку, мог на память читать целые главы из «Евгения Онегина», декламировать стихи Лермонтова и Маяковского, неплохо пел и рисовал. Во время занятий в КБ он внес ряд технических предложений, с которыми согласились ученые.

После отбора первую шестерку начали ускоренными темпами готовить к полету. Спешили и в Советском Союзе, и в Америке — все хотели быть в космосе первыми. Над обеспечением полета работала группа конструкторов, возглавляемая Сергеем Королевым. Поддерживали их несколько министров СССР и крупные чины оборонных ведомств, среди которых были Митрофан Неделин и Дмитрий Устинов. В середине октября 1960 вышло постановление Совета Министров и ЦК КПСС о принятии предложения «о запуске космического корабля с человеком в декабре 1960…».

Необходимо отметить, что к тому времени уже взлетело несколько «семерок» (ракет Р-7), однако не все запуски оказались успешными. Лишь 19 августа 1960 впервые получилось вернуть живыми из космоса собачек Стрелку и Белку. Летчики, готовившиеся к полету, сразу поняли — приближается их черед, однако за августовским успехом началась череда неудачных запусков. Спустя тринадцать дней после подписания распоряжения об отправке человека в космос, в октябре 1960 на площадке под номером 41 ракетного полигона случилась страшная катастрофа. В ходе подготовки к первому запуску межконтинентальной ракеты Р-16 произошел взрыв и страшный пожар, унесший жизни нескольких десятков ракетчиков. Не уберегся и главный маршал артиллерии, главком ракетных войск Митрофан Неделин. Взорвавшаяся ракета для космических полетов не предназначалась, однако эхо этой страшной трагедии отодвинуло сроки космического полета. Даже при всем своем нетерпении Никита Сергеевич не решился дать Королеву команду запустить человека в космос в обозначенные им сроки. В декабре месяце Сергей Павлович возобновил испытания «семерки», провел два запуска и оба неудачно. Лишь с началом 1961 у Янгеля и Королева закончился период жуткого невезения. В начале февраля успешно взлетела янгелевская стратегическая Р-16, а в начале марта из космоса после стопятнадцатиминутного полета вернулась живой и невредимой собачка Чернушка. В конце марта был проведен контрольный полет со Звездочкой и опять — успех. В президиуме АН СССР для отечественных и зарубежных СМИ прошла пресс-конференция, на которой все с энтузиазмом и восхищением снимали Звездочку и Чернушку, совершенно не обращая внимания на присутствовавших в зале Титова, Гагарина и остальных. До первого полета человека в космическое пространство оставалось всего полмесяца, однако знали об этом лишь единицы…

Все последующие события до мельчайших подробностей показаны и описаны тысячи раз. Стоит лишь рассказать о выборе претендента на первый полет. По основным параметрам (физические данные и готовность к полету) Титов и Гагарин были на равных. Выбирая первого космонавта, партийное руководство рассматривало их анкеты едва ли не под микроскопом. Важную роль играло пролетарское происхождение. Существует легенда, что Титов должен был лететь первым, однако стал дублером потому, что имя его не понравилось Никите Сергеевичу. Хрущев считал, что человек с именем сомнительного героя «Пиковой дамы» не может стать символом страны, а также олицетворением эпохи: «Поймет ли народ нас, что мы не смогли найти парня с настоящим, русским именем?». Достоверность хрущевского вердикта, к слову, никто не подтвердил, но и не опроверг.

Безусловно, немаловажную роль играли и личные симпатии главного конструктора. Согласно рассказу соратника Королёва конструктора Евгения Шпильникова: «Герман Степанович был умницей, смелым человеком и хорошим товарищем, отлично прошедшим все испытания и проверки. Однако для первого полёта необходимо было подобрать характер попроще и понадёжнее с позиции чёткого выполнения операций. Некоторые привлечённые к подготовке психологи опасались, что человек в условиях невесомости может «свихнуться» и стать в поведении неадекватным. Все члены Госкомиссии стояли за Титова, но Сергей Павлович настоял на Гагарине. Очевидно, Титов не сумел настолько глубоко Королёву открыться, как это вышло у Юры. Я полагаю, умом этого не понять, лишь сердцем». Кроме того, при выборе первого космонавта негативную роль для Германа Степановича сыграла семейная драма — в ходе подготовки к полету у него скончался первенец. Мальчик родился с пороком сердца и прожил всего семь месяцев.

Знаменитый кинооператор Владимир Суворов, снимавший, в частности, испытания первых отечественных атомных бомб, а также старты многих космонавтов, рассказывал о том, как прошло заседание Госкомиссии перед первым запуском: «Интересны кадры, в которых Гагарин докладывает о полной готовности и благодарит за оказанное доверие. Титов в это время сидит с опущенной головой. Германа можно понять — он, как и «основной» космонавт, прошел в полном объеме предполетную подготовку, однако тот спустя два дня отправится в космос, а дублер останется на Земле… Обстоятельство не для слабонервных, быть дублером психологически тяжелее. ». Сам Юрий Алексеевич после триумфального полета так говорил о своем дублере, чье имя еще было засекреченно: «…В комнате вместе со мной жил космонавт-два. Мы существовали по единому расписанию и походили во всем на братьев-близнецов. Да мы и являлись братьями — нас связывала одна цель, которой мы посвятили жизни… Он был тренирован, как и я, и, вероятно, способен на большее. Возможно, его не отправили в первый полет, чтобы приберечь для второго, гораздо более трудного…». Это подтверждают и написанные в дневнике слова помощника Главнокомандующего ВВС по космосу генерала Каманина, лично выбиравшего первых космонавтов: «Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Германа Титова, — необходимость иметь на суточный полёт более крепкого космонавта».

Действительно, к тому времени уже все понимали — второй полет просто обязан быть более продолжительным и, как следствие, более сложным. Медики поручились за три витка, дольше летать, по их мнению, было рискованно. Врачей поддержали космонавты, военные, баллистики, Гагарин и Мстислав Келдыш — вице-президент АН СССР. Но сам претендент на полет без дипломатических уверток ответил: «Лететь нужно на сутки!». Эту мысль высказывал и сам Сергей Павлович. Последнее слово было за Госкомитетом Совмина по оборонной технике. На совещании Королев объяснил преимущества суточного полета, позволявшего произвести посадку в районах Заволжья — там же, где в апреле сел Гагарин. Главный конструктор отмечал: «Передислокация поисковых групп не потребуется, все отработано. А самое главное, появляется возможность целые сутки наблюдать организм человека в условиях невесомости. Если понадобится срочно вернуть корабль, это можно выполнить в любой момент — во всех океанах по трассе полета несут дежурство корабли космической связи».

Председателем госкомиссии по пуску «Востока-2» был назначен бывший директор ракетного завода в Днепропетровске Леонид Смирнов. Он сразу же развил активную деятельность и настоял на том, чтобы полет Германа Степановича прошел в начале августа. В связи с этим в срочном порядке из летних отпусков начали отзывать специалистов и военных испытателей, готовили технику и космонавтов. В то лето стояла невыносимая жара, однако работа шла полным ходом. Подготовка космонавта номер два практически повторяла ритуал Гагарина, только теперь Титов был основным пилотом, а дублером его — Андриян Николаев. Многие в те дни удивлялись отсутствию на стартовой площадке Юрия Алексеевича — Гагарин же, никем не предупрежденный о времени старта, отправился в новое турне по планете. Фактически накануне запуска «Востока-2» взлетела на воздух экспериментальная ракета Королева. Она предназначалась не для полетов в космос, но, тем не менее, само обстоятельство оказалось неприятным и как бы предупреждало — ракетная техника суеты не терпит. Тем не менее, Титов вел себя так, как будто ничего страшного не произошло. Много лет спустя Герман Степанович скажет: «Просто я был твердо уверен, что подобное у нас не произойдет».

Утром 6 августа 1961 командир «Востока-2» доложил по всей форме Леониду Смирнову о готовности исполнить программу полета и в ответ получил разрешение на старт. Вспоминая все, что произошло в то августовское утро, Титов расказывал: «Что я чувствовал? Многое, но не страх, ведь я твердо знал, на что иду. В самые последние секунды почему-то припомнились слова Главного: «Если перед полетом космонавт чувствует, что идет на подвиг, значит он к полету не готов». В голове вихрем пролетел порядок операций, взгляд в сотый раз обежал приборы и надписи горящих табло. На пункт управления доложил: «К полету готов. ».

Миг запуска «Востока-2» стал важнейшим событием жизни Германа Степановича. В космическом пространстве он пробыл один день, один час и одиннадцать минут. Эти четыре «единицы» дали ученым множество новой информации, о которой раньше они не имели никакого представления. Герман Степанович впервые дважды вручную сориентировал корабль. Первым из землян совершил вокруг Земли семнадцать витков и увидел семнадцать космических зорь, пообедал, поужинал и поспал в невесомости. К слову, по программе полета спать Титову надлежало в промежуток с 18:30 до 02:00, однако в связи с отсутствием будильника космонавт проспал до 02:30. Когда в положенное время Герман Степанович не вышел на связь, в Центре управления полетом стали готовиться к самому худшему. Космонавт рассказывал: «Вызывала меня хабаровская станция, но я на связь не выходил, меня вообще уже несколько часов в эфире не было. Как только приемник включил, в нем раздался дрожащий голос оператора: «Орел, Орел! Где ты находишься?». Герман Степанович также стал первым фотокинооператором космоса. Из его съёмки широко известен цветной кадр Земли в иллюминаторе, ставший прообразом популярной песни.

Во время полета у космонавта обнаружились серьезные проблемы с питанием. Когда у Германа Степановича началась рвота, он на вопрос с Земли о самочувствии честно ответил: «Хреновое». Чтобы тошнота прекратилась, медики порекомендовали ему закрыть глаза, дабы вестибулярный аппарат стабилизировался. Окончательно нормализовалось состояние космонавта перед окончанием полета. Это отметили и психологи, пытающиеся после каждого витка оценить по тембру голоса Титова, что происходит на самом деле за его бодрыми докладами «Все в порядке!». Впоследствии вестибулярные расстройства Титова сослужили космической медицине хорошую службу — после этого «эксперимента» программа подготовки космонавтов была подвергнута существенной коррекции.

Настоящая же опасность, как и водиться, была там, где ее не ждали. После входа в плотные слои атмосферы корабль Германа Степановича начал на парашюте опускаться на железнодорожное полотно, по которому в тот момент двигался поезд. Более абсурдную ситуацию трудно придумать — пролететь в космосе семьсот три тысячи километров и врезаться в поезд при приземлении. К счастью, корабль Титова сел на вспаханном поле в пятидесяти метрах от железнодорожной линии. Приземлился космонавт номер два в той же Саратовской области, что и Гагарин, недалеку от города Красный Кут.

Узнавший о полете товарища Юрий Алексеевич прервал свою поездку и вернулся в Москву. Столица в то время рукоплескала новому герою — тысячи граждан города приветствовали космонавта на всем пути от Внуково до Красной площади, где прошел грандиозный митинг. Затем состоялся праздничный прием в Кремле с вручением космонавту Звезды Героя. Двадцать пять лет было Герману Степановичу на момент его полета в космос и данный возрастной рекорд до сих пор не побит. На банкете супругам Титовым удалось вместе перекусить, правда, в присутствии сотен зрителей. Затем их отвезли на госдачу, где впервые после полета они остались вдвоем.

Каждому вернувшемуся из космоса правительство дарило «Волгу» со спецномером, который соответствовал порядковому номеру космонавта — для Гагарина 01, для Титова 02 и так далее. Всем выделяли меблированную квартиру и выплачивали зарплату, в несколько раз превышающую заработную плату рядового летчика. Статус Титова после полета вообще кардинально изменился, у него появилось множество друзей и знакомых в среде артистов и художников, его часто стали приглашать на частные встречи и приемы. Летчик-испытатель и писатель Марк Галлай писал: «…Далеко не простым делом было не поддаться естественно возникшей вокруг космонавта победно ликующей атмосфере всемирного масштаба. И Титов не поддался… Моральную победу над собой я склонен расценивать не ниже, чем готовность лететь в космос». Тем не менее, Герман Стапанович, будучи человеком импульсивным, стал позволять себе экстравагантные поступки. К примеру, в ходе визита в Румынию в момент следования кортежа с космонавтом Титов внезапно выскочил из машины, попросил у сопровождающего его лица мотоцикл, сел на него и умчался вперед. В то время этот поступок выглядел небывалой дерзостью.

Через год после полета у Титовых родилась старшая дочь Татьяна. А спустя два года родилась вторая дочь Галя. Герман Степанович рассказывал: «Старшая появилась на свет, когда я был дома, а младшая родилась, когда я улетел в Конго. Перед полетом попросил врачей положить Тамару в больницу. Как чувствовал! Только прилетел в Конго ко мне подошел негр и пошутил: «Поздравляю, у вас дочка родилась, назвали в честь нашего президента (Альфонса Масамбы де Бар) Альфонсиной». Вернулся к жене в Москву — та плачет, поскольку ждала сына. Тут в палату вносят это чудо — огромные черные глаза, черные волосы и она этими глазенками стреляет по сторонам. А девке всего второй день! Вспомнилась украинская песня: «Ой, Галино, ой, дивчино. ». Так и назвали».

1 декабря 1961 Герман Степанович посетил родные места. Местные жители вспоминали: «Когда он приехал в Полковниково, шел густой, крупный снег. Собралось множество народу, в честь приезда был устроен митинг. Все были очень рады — ведь он наш, с нашего посёлка! Такого восхищения и счастья, такого восторга мы больше не испытывали. Про отряд готовящихся космонавтов мы слышали, однако думали, что летать один Гагарин будет, а прочим не позволят. А тут разрешили!». Начиная с 1966, Герман Степанович принимал участие в испытаниях Су-7 и МиГ-21, ЯК-25РВ и Як-28, Су-9 и Су-11. С Гагариным Титов был по-прежнему дружен, они часто ездили вместе с семьями отдыхать на море. Вместе с Юрием Алексеевичем он в начале 1968 окончил Военно-воздушную академию им. Жуковского. Дипломная работа, которую Титов защитил на отлично, была по системе аварийного спасения (САС) одноместного воздушно-космического летательного аппарата. Титов крайне тяжело пережил гибель товарища, разбившегося 27 марта 1968 в ходе учебного полета. Он рассказывал: «Жуткую весть я услышал, находясь в Италии. Первым мне сказал об этом местный шофер, когда я выходил из Помпеи. Я не поверил, и мы с товарищами решили срочно ехать в Сорренто, где располагалось наше консульство. Уже в Сорренто мы увидели телевизионную передачу. Той же ночью я возвратился в Рим и в четыре часа разбудил руководителя нашей делегации со словами: «Можно мне лететь в Москву?».

После гибели Гагарина появилось иезуитское распоряжение — Титову запретить всякие полеты. Для космонавта это явилось настоящей трагедией. По словам супруги, «когда он видел в небе инверсионный след, то просто плакал». Впоследствии Герману Степановичу приходилось часто летать, но лишь пассажиром. Единственный самостоятельный полет за долгие годы Титов совершил в ходе частного визита в Америку, да и то на планере. По факту, космонавт номер два остался без работы. Ему начали предлагать различные руководящие должности в Звездном городке и в отряде космонавтов, однако «свадебным генералом» Герман Степанович не стал. После окончания Военной академии Генштаба им. Ворошилова в 1972 он устроился в Главное управление космических средств. В 1979 он стал первым замом начальника ГУКОС по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам и в этой должности проработал до 1991 года. Помимо этого он являлся инициатором строительства морских кораблей измерительного комплекса, в частности, принял участие в разработке корабля «Маршал Неделин».

Также у Титова возникла тесная связь с Днепровским ракетно-космическим центром, в котором строились космические аппараты военного назначения и космические носители, а также мощные межконтинентальные ракеты стратегического назначения. В то время там рождалось новое поколение разведывательных космических аппаратов, особое внимание среди которых уделялось «Целине-2». Перед разработчиками встала проблема выбора председателя госкомиссии по тестированию объекта совместно с новым космическим носителем «Зенит». Предпочтение было отдано Герману Степановичу — не только как дипломированному инженеру, умелому руководителю и блестящему испытателю, но и как предельно честному и смелому человеку. Выбор генерал-лейтенанта Титова также был с дальним прицелом — «Зенит» создавали для будущих пилотируемых полетов на смену «семерке».

Летно-конструкторские проверки «Зенита» проходили вовсе не гладко, и Титову пришлось проявить невероятную настойчивость. Множество времени космонавт проводит в разъездах. Сам он рассказывал: «Я практически не видел своих детей. Уходил — они спали, приходил — спали. Тамара как-то сказала мне: «Знаешь, Галина вроде собирается замуж» — «Как это, а институт?» — «Да она закончила его давно». Однажды я подсчитал, что за всю службу был в командировке каждый второй день». Первый старт на заседании Госкомиссии был назначен на День космонавтики, но не состоялся по техническим причинам. Первый полет «Зенита» прошел на следующий день — 13 апреля 1985. Владимир Команов, бывший главным конструктором ракетно-космического направления, рассказывал: «При первом запуске «Зенита» случилось невероятное — команда отделения полезного груза по времени совпала с аварийным прекращением полета. Какие-то тысячные доли миллисекунды, но они нас и подвели — мы решили, что вывели на орбиту полезный груз. Радуемся, обнимаемся, везде докладываем об успешном запуске. Вскоре приходит запрос от войск ПВО: «Наблюдаем на нерасчетной орбите неопознанные объекты. Запрашиваем разъяснений». За противовоздушной обороной пришел из МИДа запрос: «Американцы спрашивают, что за фрагменты на орбите?» Титов дал телеметристам одни сутки. Все стало ясно на следующий день. Титов собрал всех, взял слово и назвал вещи своими именами. В конце сказал: «Пришла пора, когда нас спросят за израсходованные госсредства. Многие могут попасть в места не столь отдаленные, например, в Магадан, включая и меня». Зал затаил дыхание, а Герман Степанович продолжил: «Учтите только, что сидеть по-разному будем — я, как почетный гражданин Магадана…». Даже, несмотря на трагизм ситуации, все в зале взорвались хохотом. Умел Титов разряжать обстановку».

На третьей летной машине был установлен небольшой спутник, а недостающую массу заменили «песком». Запуск прошел удачно, ракетчики шутили — на орбиту впервые был доставлен «песок». Четвертый пуск ознаменовался новым скандалом — наверху интересовались, почему обтекатель не раскрылся, и откуда взялась энергетика вторую ступень вытащить на орбиту? Председатель Госкомиссии «ребус» днепровцев разгадал быстро — южане хитрили, и их новый носитель имел громадные резервы. Последние запуски подтвердили — «Зенит» успешно выводил полезные грузы весом четырнадцать тонн и более. С каждым новым пуском авторитет Титов рос. Космонавт мгновенно ухватывал суть проблемы, разбирался в нюансах сложнейшей техники, на равных беседовал с испытателями и разработчиками, генеральными и главными, генералами и академиками. Впоследствии «Зенит» летал «без сучка, без задоринки». После десятого запуска председатель Госкомиссии подал в правительство предложение о досрочном окончании испытаний и сдаче в эксплуатацию. За вклад в создание носителя XXI века Герман Степанович стал в 1988 лауреатом Ленинской премии.

Развал страны и «новые» взгляды на космонавтику, объявленную с подачи либералов лишней обузой для госбюджета, Титов пережил тяжело. В одночасье высокие профессионалы оказались стране не нужны, и в октябре 1991 знаменитый космонавт вышел в отставку и занялся общественной деятельностью. Впоследствии он избирался депутатом Госдумы разных созывов. По поводу перестройки Титов говорил: «Может быть, строй и нужно было поменять, но экономику страны рушить точно не следовало. Нас воспитали законопослушными. И мы, наверное, были чересчур доверчивы. Когда стали разваливать Советский Союз, по привычной инерции доверяли. Провозглашались какие-то лозунги, издавались указы, а мы думали, что все это в рамках законов. Проглядели, прошляпили. Я не устану повторять, что космонавтика важнейшая отрасль народного хозяйства. И если на боку лежит хозяйство, то и космонавтика тоже. Ее не оторвать от общего состояния науки и экономики в стране! Была Академия наук, на космос работали мощные научные, отраслевые, ведомственные институты. Что же теперь? Лишь жалкие остатки. Скажу, слегка переиначив Лермонтова: «Печально я смотрю на это поколенье».

В период с 1991 по 1992 Титов являлся первым замом начальника Космических частей Министерства обороны. В 1992 Герман Степанович стал президентом Международного научно-технического центра по электронике и космонавтике, а с 1993 по 1995 работал зампредседателя совета Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса. Наконец, в 1999 Герман Степанович был избран президентом Федерации космонавтики. До последнего дня Герман Степанович жил надеждой установить еще один рекорд, побив результат американского космонавта Гленна, в семидесятисемилетнем возрасте совершившим второй полет в космос. Для этого Титову нужно было дожить хотя бы до семидесяти восьми.

11 сентября 2000 знаменитому космонавту исполнилось шестьдесят пять лет, а через девять дней Германа Степановича не стало — у него произошел сердечный приступ. Несомненно, для тренированного организма, постоянно находившегося под медицинским наблюдением и контролем, это была безвременная кончина. Есть только одно объяснение — депрессия и, как результат, общее расстройство. Похоронен легендарный покоритель космоса был на Новодевичьем кладбище.

Источник

Титов Герман Степанович (1935-2000 гг.)

Титов Герман Степанович (1935-2000 гг.)