Какая температура Солнца

Космическое пространство содержит огромное количество звёзд с разными характеристиками. Для землян самым основным светилом является Солнце. Оно даёт энергию, греет и радует душу. Но какова температура Солнца? Ответ на этот вопрос будет изучен в статье.

Интересные факты

В составе звезды присутствуют следующие элементы:

- водород в количестве 70%;

- гелий в содержании 28%;

- металлические вещества и соединения – 2%.

Если бы этой звезды не существовало, жизни на Земле не было бы и не могло бы быть. Наши предки осознавали, насколько их жизнь зависит от «поведения» светила, поэтому нередко поклонялись ему и сравнивали его с божеством. С тех пор это стало существенным поводом для того, чтобы начать детальное изучение этого «огненного шара».

Многочисленные исследования, проведённые в научном мире, позволяют современным изыскателям заглянуть в далёкое прошлое. Возраст Солнца составляет 5 млрд. лет. Есть мнение, что спустя 4 млрд. лет его свечение станет более ярким, нежели сегодня. Науке также известен термин «солнечный цикл», которым характеризует минимальную и максимальную активность звезды Солнечной системы. В рамках нескольких последних циклов этот показатель увеличился на 0,1%.

О температурных значениях

Температура Солнца, особенно в центральной части звезды, является крайне высокой. Её значение составляет 14 млрд. градусов. Дело в том, что в ядерной части светила наблюдаются существенные термические реакции, при которых происходит деление ядер в условиях повышенного давления. Это провоцирует выделение одного ядра и вместе с ним огромного количества энергии.

Если изучать вопрос, какая температура на Солнце, с логической точки зрения, по мере углубления она должна становиться всё больше и больше, и происходит это резко. Однако определить точные показатели можно только в теории. Если рассматривать эти колебания послойно, можно сделать следующие отметки:

- корона имеет среднюю температуру, составляющую 1 500 000 градусов;

- ядро является наиболее «горячим», приблизительный показатель у его основания составляет 15 500 000 градусов по Цельсию;

- поверхность около 5 500° С.

Но это неточный ответ на вопрос, какая температура на Солнце. Дело в том, что в настоящее время большое количество учёных из разных стран мира занимаются проведением исследований, в отношении определения строения светила. В земных условиях они не прекращают попыток формирования явления термоядерного синтеза для получения информации о поведении плазмы в естественных условиях.

Атмосферные особенности

Относительно невысокая в сравнении с ядром и короной температура на поверхности Солнца вызывает ещё больше вопросов, нежели ответов. Есть ли у звезды атмосфера? И каковы её условия?

На самом деле, толщина этого слоя составляет 500 км и именуется как фотосфера. В ней регулярно происходят конвекционные процессы. Вследствие их течения тепловые потоки постепенно переходят в фотосферу из самых низких ярусов. Солнце способно вращаться, но делает это не так, как любая другая планета, обращающаяся вокруг него. Оно является нетвёрдым, что создаёт определённые особенности его вращения. Аналогичные траектории и эффекты можно наблюдать у газовых гигантов.

Условия в фотосфере

Изучая вопрос, какая температура на поверхности Солнца, стоит изучить данный аспект. В фотосфере её среднее значение приравнивается к отметке 5,5 тыс. градусов по Цельсию. В таких условиях радиация превращается в видимый свет. Что касается пятен, они являются более холодными и тёмными, нежели в области, которая их окружает. В центральной части температурный режим может становиться более «щадящим», т. е. опускаться на несколько тысяч единиц.

Условия в хромосфере

Температура Солнца в градусах присутствует и в области хромосферы. Она представляет собой следующий атмосферный уровень, который считается более холодным и имеет температурный показатель в 4320 градусов. В связи с тем, что она включает в состав внушительное количество водорода, с виду кажется красной. Повышение температуры происходит в короне, которая может быть обнаружена при затмении, во время протекания плазмы наверх.

Показатель мощности Солнца составляет 386 млрд. мегаватт. Ежесекундно, даже в течение каждой секундной доли происходит превращение водорода в гелий и энергию (гамма-лучи). Наряду с этим происходит испускание потока низкой плотности, который именуется солнечным ветром и распространяется по всем сопровождающим Солнце планетам на скоростном режиме в 450 километров в секунду. В итоге потоки текут в космос и направляются, в том числе, в сторону Земли.

Таким образом, в статье было рассмотрено, какая температура Солнца в градусах в разных его частях и в основных атмосферных слоях.

Источник

Температура Солнца: Наше Солнце взорвется в ближайшие шесть лет

Солнце перегревается, и вскоре взрыв поглотит не только Землю, но и всю остальную часть Солнечной системы.

Ученые забили тревогу после того, как международный спутник зафиксировал крупную вспышку на поверхности Солнца. Диаметр гигантского протуберанца при этом превысил 30 диаметров Земли, длина — 350 тыс км. Правда, выброс солнечной энергии произошел не в сторону нашей планеты, иначе последствия были бы более ощутимы — опасные сбои электронного и коммуникационного оборудования. Вспышка произошла 1 июля, ее наблюдали астрономы NASA и Европейского космического агентства с помощью орбитальной солнечно-гелиосферической обсерватории SOHO.

Голландский астрофизик Пирс Ван дер Меер (Piers Van der Meer), эксперт Европейского космического агентства (ESA), склонен считать этот колоссальный протуберанец верным признаком того, что Солнце готово взорваться в самое ближайшее время. Разумеется, Земля при этом будет сожжена вместе со всей жизнью на ней, и спастись при этом будет абсолютно невозможно. «Подобно тому, как если бы зефир поднесли к огню, — он чернеет и тает», — так предает слова специалиста Weekly World News.

Весь ужас в том, что Солнце постепенно разогревается. Внутренняя температура Солнца обычно составляла 27 млн градусов по шкале Фаренгейта (15 млн по Цельсию). Но теперь она поднялась до 49 млн (27 млн C). За последние 11 лет Солнце проходит путь, тревожно напоминающий то, что происходило со Звездой Кеплера, иначе говоря, новой звездой, вспыхнувшей в 1604 году, говорит доктор Ван дер Меер.

Возможно, и глобальное потепление на Земле, расплавляющее льды Антарктиды, связано вовсе не с антропогенном загрязнением, как думали раньше, а с процессами, происходящими на Солнце.

Если температура Солнца и дальше будет расти такими же темпами, то равновесие необратимо нарушится и звезда поведет себя подобно неконтролируемому ядерному реактору. И произойдет это в течении ближайших шести лет.

НАСА отказалось подтвердить прогнозы европейских ученых, а источник, связанный с Белым домом, заявил: «Мы не желаем какого-либо распространения панических настроений сейчас».

Комментарий: Гигантский протуберанец 1 июля действительно имел место быть. Но особой тревоги он ни у кого тогда не вызвал. Вспышки на Солнце — не редкость, эта — одна из самых мощных за последнее время, но вовсе не самая мощная. Допустим, некий голландский астрофизик, впечатленный космическим катаклизмом, действительно предсказал конец света. Говорится о том, что внутренняя температура Солнца, иначе говоря, температура его ядра, растет. Но эта та вещь, которая не может быть непосредственно измерена. Температура в центре Солнца «определяется» исключительно по теоретическим моделям его внутреннего строения. Разные модели дают немного разные значения, но наиболее общепринятые цифры — 15 или 16 млн Кельвинов (соответственно, примерно столько и по Цельсию). Такую температуру дает синтез ядер гелия из ядер водорода. Солнце считается стационарной звездой, практически не меняющей своей светимости в течение многих миллиардов лет.

Аналогия со вспышкой сверхновой 1604 года по меньшей мере чудна. Вот уж вряд ли кто смог тогда изучить предшествующее вспышке внутреннее состояние звезды.

Если уж говорить о каких-то зафиксированных на Солнце катастрофических изменениях, то логичнее указывать изменения температуры ее поверхности или светимость. Поток солнечного излучения — очень постоянная величина, эта вещь так и называется — солнечная постоянная. Ее вариации — не более десятых долей процента даже в пределах обычного 11-летнего цикла солнечной активности, а уже 0,1 % способна вызвать изменение климата на нашей планете.

Разумеется, если бы такое произошло, на уши встал бы не один голландский астрофизик, а сотрудники сотен лабораторий по всей Земле. Так что говорить о никем не отмеченном чуть ли не двукратном увеличении параметров — нонсенс. Или это такой всемирный заговор молчания астрофизиков.

Источник

ГОДЫ ГРЯДУЩИЕ (КЛИМАТ И ПОГОДА XXI ВЕКА)

Доктор физико-математических наук Б. ЛУЧКОВ, профессор МИФИ.

Солнце — рядовая звезда, не выделяющаяся своими свойствами и положением из мириада звезд Млечного пути. по светимости, размеру, массе она типичный середняк. Такое же среднее место занимает она в Галактике: не близко к центру, не на краю, а в серединке, как по толщине диска, так и по радиусу (8 килопарсек от галактического ядра). единственное, надо думать, отличие от большинства звезд в том, что на третьей планете обширного хозяйства Галактики 3 млрд лет назад возникла жизнь и, претерпев ряд изменений, сохранилась, породив на эволюционном пути думающее существо homo sapiens. человек, ищущий и любознательный, заселив всю землю, занимается теперь исследованием окружающего мира с целью познать “что”, “как” и “почему”. что, например, определяет земной климат, как формируется земная погода и почему она так резко и порой непредсказуемо изменяется? На эти вопросы вроде бы давно получены обоснованные ответы. а за последние полвека, благодаря глобальным исследованиям атмосферы и океана, создана разветвленная метеослужба, без сводок которой сейчас не обходится ни домохозяйка, идущая на рынок, ни пилот самолета, ни альпинист, ни пахарь, ни рыбак — положительно никто. вот только замечено, что иногда прогнозы попадают впросак, и тогда хозяйки, пилоты, альпинисты, не говоря уж о пахарях и рыбаках, поносят метеослужбу почем зря. значит, не все еще полностью ясно в погодной кухне, и надо бы внимательно разобраться в сложных синоптических явлениях и связях. Одна из главных — связь земля — солнце, которая дарит нам тепло и свет, но из которой порой, как из ящика пандоры, вырываются на свободу ураганы, засухи, наводнения и другие экстремальные “погоды”. что порождает эти “темные силы” земного климата, в общем-то довольно приятного по сравнению с тем, что творится на других планетах?

Грядущие годы таятся во мгле.

А. Пушкин

КЛИМАТ И ПОГОДА

Земной климат определяется двумя главными факторами: солнечной постоянной и наклоном оси вращения Земли к плоскости орбиты. Солнечная постоянная — поток солнечной радиации, приходящий на Землю, 1,4 . 10 3 Вт/м 2 — действительно неизменна с высокой точностью (до 0,1%) как по короткой (сезоны, годы), так и по длинной (века, миллионы лет) шкалам. Причина тому — постоянство солнечной светимости L = 4 . 10 26 Вт, определяемой термоядерным “горением” водорода в центре Солнца, и почти круговая орбита Земли (R = 1,5 . 10 11 м). “Срединное” положение светила делает его нрав удивительно сносным — ни изменений светимости и потока солнечной радиации, ни перепадов температуры фотосферы. Спокойная, уравновешенная звезда. И климат Земли поэтому строго определенный — жаркий в экваториальной зоне, где солнце почти каждый день бывает в зените, умеренно-теплый на средних широтах и холодный вблизи полюсов, там оно едва-едва высовывается из-за горизонта.

Иное дело погода. В каждой широтной зоне она проявляется как некоторое отклонение от положенного климатического стандарта. Бывает и зимой оттепель и на деревьях набухают почки. Случается, и в разгар лета налетит непогода с пронизывающим осенним ветром, а порой и снегопадом. Погода — это конкретная реализация климата данной широты с возможными (в последнее время весьма частыми) отклонениями-аномалиями.

Аномалии погоды очень вредны, они наносят огромный ущерб. Наводнения, засухи, суровые зимы разрушали сельское хозяйство, приводили к голоду и эпидемиям. Штормы, ураганы, проливные дожди тоже не щадили ничего на своем пути, заставляли людей уходить из разоренных мест. Неисчислимы жертвы погодных аномалий. Усмирить погоду, смягчить ее экстремальные проявления невозможно. Энергетика погодных срывов не подвластна даже сейчас, в энергетически развитое время, когда газ, нефть, уран дали нам большую власть над природой. Энергия урагана средней руки (10 17 Дж) равна суммарному выходу всех электростанций мира за три часа. Несостоятельные попытки остановить надвигающуюся непогоду предпринимались в прошлом веке. В 1980-е годы лобовую атаку на ураганы провели ВВС США (операция “Ярость бури”), но показали лишь свое полное бессилие (“Наука и жизнь” № 3, 2006 г.).

И все же наука и техника смогли помочь. Если нельзя сдержать удары взбесившейся стихии, то, может быть, удастся хотя бы их предвидеть, чтобы своевременно принять меры. Стали развиваться, особенно успешно с введением современных компьютеров, модели развития погоды. Самые мощные компьютеры, самые сложные расчетные программы сейчас — у синоптиков и военных. Результаты не замедлили сказаться.

К концу прошлого века расчеты по синоптическим моделям достигли такого уровня совершенства, что стали хорошо описывать процессы, происходящие в океане (главном факторе земной погоды), на суше, в атмосфере, включая ее нижний слой, тропосферу, — фабрику погоды. Было достигнуто весьма приличное согласие расчета основных погодных факторов (температура воздуха, содержание СО 2 и других “парниковых” газов, нагрев поверхностного слоя океана) с реальными измерениями. Вверху приведены графики расчетных и измеренных аномалий температуры за полтора столетия.

Таким моделям можно доверять — они и стали рабочим инструментом прогноза погоды. Погодные аномалии (их силу, место, момент появления), оказывается, можно предсказать. Значит, есть время и возможность подготовиться к ударам стихии. Прогнозы стали обыденным делом, а урон, наносимый погодными аномалиями, резко сократился.

Особое место заняли долгосрочные прогнозы, на десятки и сотни лет, как руководство к действию экономистам, политикам, главам производства — “капитанам” современного мира. Сейчас известно несколько долгосрочных прогнозов на XXI век.

ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Прогноз на такой большой срок, конечно, может быть только приблизительным. Погодные параметры представляются со значительными допусками (интервалами ошибок, как принято в математической статистике). Чтобы учесть все возможности грядущего, разыгрывается ряд сценариев развития. Слишком неустойчива климатическая система Земли, даже лучшие модели, проверенные по тестам прошлых лет, могут допускать просчеты при обращении в далекое будущее.

Алгоритмы проводимых расчетов исходят из двух противоположных предположений: 1) постепенное изменение погодных факторов (оптимистический вариант), 2) их резкий скачок, приводящий к заметным изменениям климата (пессимистический вариант).

В прогнозе постепенного изменения климата XXI века (“Доклад рабочей группы межправительственной комиссии по изменению климата”, Шанхай, январь 2001 г.) приводятся результаты семи модельных сценариев. Основной вывод — потепление Земли, охватившее весь прошлый век, будет продолжаться и дальше, сопровождаясь увеличением эмиссии “парниковых газов” (в основном СО 2 и SO 2 ), ростом поверхностной температуры воздуха (на 2—6°С к концу нового века) и повышением уровня океана (в среднем на 0,5 м за столетие). Некоторые сценарии дают во второй половине века спад эмиссии “парниковых газов” как результат действия запрета на индустриальные выбросы в атмосферу, их концентрация не будет сильно отличаться от нынешнего уровня. Наиболее вероятные изменения погодных факторов: более высокие максимальные температуры и большее число жарких дней, менее низкие минимальные температуры и меньшее число морозных дней почти по всем земным регионам, уменьшенный разброс температур, более интенсивные выпадения осадков. Возможные изменения климата — больше летних сухостоев с заметным риском засух, усиление ветров и большая интенсивность тропических циклонов.

Прошедшие пять лет, наполненные сильными аномалиями (страшные североатлантические ураганы, не отстающие от них тихоокеанские тайфуны, суровая зима 2006 года в Северном полушарии и другие сюрпризы погоды), показывают, что новый век, по-видимому, пошел не по оптимистическому пути. Конечно, век только начался, отклонения от предсказанного постепенного развития могут сгладиться, но его “бурное начало” дает основание сомневаться в первом варианте.

СЦЕНАРИЙ РЕЗКОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА XXI ВЕКА (П. ШВАРЦ, Д. РЭНДЕЛЛ, ОКТЯБРЬ 2003)

Это не просто прогноз, это встряска — сигнал тревоги для “капитанов” мира, успокоенных постепенным изменением климата: его можно всегда подправить небольшими средствами (протоколами-разговорами) в нужную сторону, и можно не бояться, что ситуация выйдет из-под контроля. Новый прогноз исходит из наметившейся тенденции роста экстремальных природных аномалий. Считают, что он начинает сбываться. Мир пошел по пессимистическому пути.

Первая декада (2000—2010 годы) — продолжение постепенного потепления, не вызывающее пока особой тревоги, но все же с заметным темпом ускорения. Северная Америка, Европа, частично Южная Африка будут иметь на 30% больше теплых и меньше морозных дней, увеличится число и интенсивность погодных аномалий (наводнений, засух, ураганов), бьющих по сельскому хозяйству. Все же такую погоду нельзя признать особо суровой, угрожающей мировому порядку.

Но к 2010 году накопится такое число опасных изменений, которое приведет к резкому скачку климата в совершенно непредвиденную (согласно постепенному варианту) сторону. Гидрологический цикл (испарение, выпадение осадков, утечки воды) ускорится, что еще больше повысит среднюю температуру воздуха. Водяной пар — мощный естественный “парниковый газ”. Из-за повышения средней поверхностной температуры высохнут леса, пастбища, начнутся массовые лесные пожары (уже сейчас видно, как трудно с ними бороться). Концентрация СО 2 возрастет настолько, что обычное поглощение водой океанов и растениями суши, определявшее темп “постепенного изменения”, перестанет работать. Парниковый эффект пойдет в разгон. Начнется обильное таяние снега в горах, в приполярной тундре, площадь полярных льдов резко сократится, что сильно уменьшит солнечное альбедо. Температура воздуха и суши катастрофически растет. Сильные ветра из-за большого градиента температуры вызывают песчаные бури, приводят к выветриванию почвы. Нет никакого контроля за стихией и возможности хоть чуточку ее подправить. Темп резкого изменения климата набирает ход. Беда охватывает все регионы мира.

В начале второй декады произойдет замедление термоклинной циркуляции в океане, а он — главный творец погоды. Из-за обилия дождей и таяния полярных льдов океаны станут более пресными. Обычный перенос теплых вод с экватора на средние широты будет приостановлен.

Гольфстрим, теплое атлантическое течение вдоль Северной Америки к Европе, гарант умеренного климата Северного полушария, замрет. Потепление в этом регионе сменится резким похолоданием и уменьшением осадков. Всего за несколько лет вектор изменения погоды повернет на 180 градусов, климат станет холодным и сухим.

В этом месте компьютерные модели не дают однозначного ответа: что на самом деле произойдет? Станет ли климат Северного полушария более холодным и сухим, что еще не приведет к мировой катастрофе, или наступит новый ледниковый период продолжительностью в сотни лет, как бывало на Земле не раз и не так давно (Малый ледниковый период, Событие-8200, Ранний Триас — 12 700 лет назад).

Худший вариант, который действительно может случиться, таков. Разрушительные засухи в регионах производства продуктов питания и большой плотности населения (Северная Америка, Европа, Китай). Снижение осадков, пересыхание рек, истощение запасов пресной воды. Сокращение пищевых запасов, массовый голод, распространение эпидемий, бегство населения из зон бедствия. Нарастание международной напряженности, войны за источники питания, питьевые и энергетические ресурсы. В то же время в районах традиционно сухого климата (Азия, Южная Америка, Австралия) — проливные дожди, наводнения, гибель сельскохозяйственных угодий, не приспособленных к такому обилию влаги. И здесь тоже сокращение сельского хозяйства, нехватка продуктов питания. Коллапс современного устройства мира. Резкое, на миллиарды, сокращение численности населения. Отброс цивилизации на века, приход жестоких правителей, религиозные войны, крах науки, культуры, морали. Армагеддон в точно предсказанном виде!

Резкое, неожиданное изменение климата, к которому мир просто не сможет адаптироваться.

Вывод сценария неутешителен: надо принимать срочные меры, а какие, неясно. Поглощенный карнавалами, чемпионатами, бездумными шоу, просвещенный мир, который мог бы что-то “предпринять”, на него просто не обращает внимания: “Ученые пугают, а нам не страшно!”

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗЕМНАЯ ПОГОДА

Есть, однако, третий вариант прогноза земного климата, согласный с разгулом аномалий начала века, но не приводящий к вселенской катастрофе. Он основан на наблюдениях нашей звезды, которая при всем видимом спокойствии все же обладает заметной активностью.

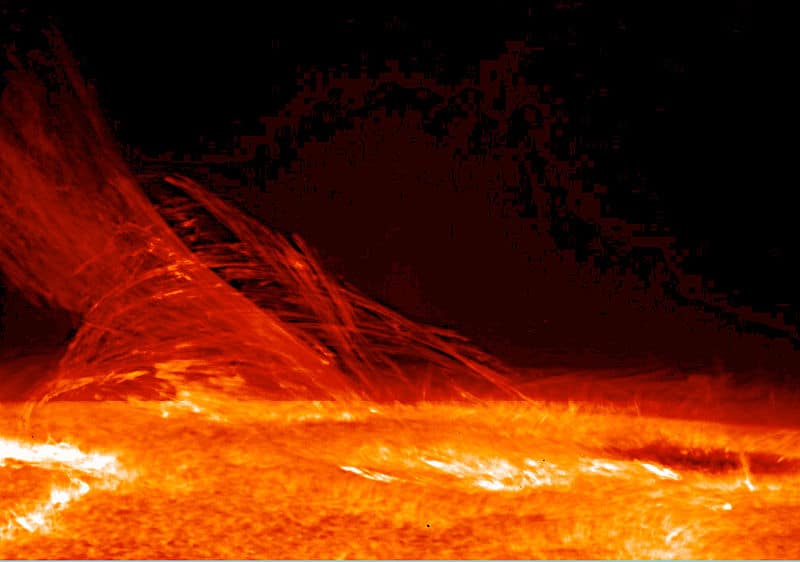

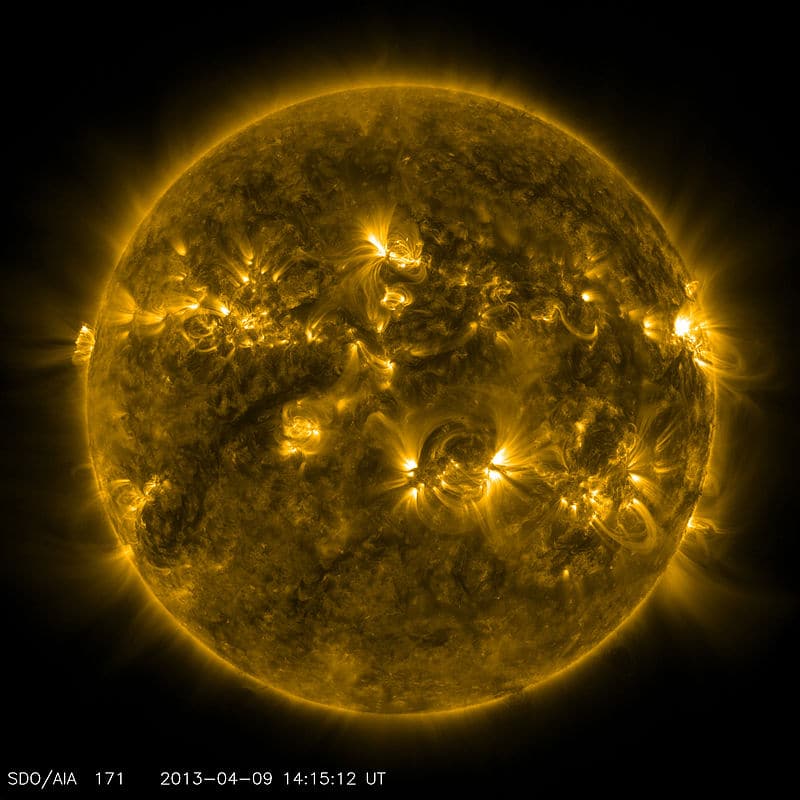

Солнечная активность — проявление внешней конвективной зоны, занимающей треть солнечного радиуса, где из-за большого градиента температуры (от 10 6 К внутри до 6 . 10 3 К на фотосфере) горячая плазма вырывается наружу “кипящими потоками”, генерирующими локальные магнитные поля напряженностью в тысячи раз больше общего поля Солнца. Все наблюдаемые особенности активности обусловлены процессами в конвективной зоне. Грануляция фотосферы, горячие площадки (факелы), восходящие протуберанцы (дуги вещества, поднимаемые магнитными силовыми линиями), темные пятна и группы пятен — трубки локальных магнитных полей, хромосферные вспышки (результат быстрого замыкания противоположных магнитных потоков, преобразующего запас магнитной энергии в энергию ускоренных частиц и нагрева плазмы). В этот клубок явлений на видимом диске Солнца вплетается сияющая солнечная корона (нагретая до миллионов градусов верхняя, очень разреженная атмосфера, исток солнечного ветра). Немалую роль в солнечной активности играют корональные конденсации и дыры, наблюдаемые в рентгене, и массовые выбросы из короны (корональные выбросы массы, КВМ). Многочисленны и разнообразны проявления солнечной активности.

Наиболее показательный, принятый индекс активности — число Вольфа W, введенное еще в XIX веке, указывающее количество темных пятен и их групп на солнечном диске. Лик Солнца покрыт изменяющимся крапом веснушек, что указывает на непостоянство его активности. На c. 27 внизу показан график среднегодовых значений W(t), полученный прямым мониторингом Солнца (последние полтора столетия) и восстановленный по отдельным наблюдениям до 1600 года (светило тогда не было под “постоянным надзором”). Видны подъемы и падения числа пятен — циклы активности. Один цикл длится в среднем 11 лет (точнее, 10,8 года), но есть заметный разброс (от 7 до 17 лет), переменность не строго периодическая. Гармонический анализ обнаруживает и вторую переменность — вековую, период которой, тоже не строго выдержанный, равен

100 годам. На графике он проявляется наглядно — с таким периодом изменяется амплитуда солнечных циклов Wmax. В середине каждого века амплитуда достигала наибольших величин (Wmax

150—200), на стыке веков уменьшалась до Wmax = 50—80 (в начале XIX и XX веков) и даже до предельно малого уровня (начало XVIII века). В течение длительного временного интервала, названного Маундеровским минимумом (1640—1720 годы), никакой цикличности не наблюдалось и число пятен на диске исчислялось единицами. Маундеровское явление, наблюдаемое и у других звезд, по светимости и спектральному классу близких Солнцу, не совсем понятый механизм перестройки конвективной зоны звезды, в результате чего генерация магнитных полей замедляется. Более глубокие “раскопки” показали, что подобные перестройки на Солнце бывали и раньше: минимумы Шперера (1420—1530 годы) и Вольфа (1280—1340 годы). Как видно, они случаются в среднем через 200 лет и длятся 60—120 лет — в это время Солнце как бы впадает в летаргический сон, отдыхая от активной работы. После Маундеровского минимума прошло почти 300 лет. Самая пора светилу снова передохнуть.

Здесь возникает прямая связь с темой земной погоды и изменения климата. Хроника времен Маундеровского минимума определенно указывает на аномальное поведение погоды, близкое тому, что происходит в наши дни. По всей Европе (с меньшей вероятностью во всем Северном полушарии) в это время наблюдались удивительно холодные зимы. Замерзали каналы, о чем свидетельствуют картины голландских мастеров, замерзала Темза, и у лондонцев вошло в обычай устраивать гуляния по льду реки. Сковывалось льдом даже Северное море, прогреваемое Гольфстримом, в результате чего прекращалась навигация. В эти годы практически не наблюдались полярные сияния, что указывает на уменьшение интенсивности солнечного ветра. Дыхание Солнца, как бывает во время сна, ослабевало, и именно это привело к изменению климата. Погода стала холодной, ветреной, капризной.

Как, посредством чего передается солнечная активность на Землю? Должны быть какие-то материальные носители, осуществляющие перенос. Таких “переносчиков” может быть несколько: жесткая часть спектра солнечного излучения (ультрафиолет, рентген), солнечный ветер, выбросы вещества во время солнечных вспышек, КВМ. Результаты наблюдений Солнца в 23-м цикле (1996—2006 годы), проведенные космическими аппаратами SOHO, TRACE (США, Европа), КОРОНАС-Ф (Россия), показали, что главными “переносчиками” солнечного влияния выступают КВМ. Они в первую очередь определяют земную погоду, а все остальные “носители” дополняют картину (см. “Наука и жизнь” № 7, 2006 г.).

КВМ стали подробно изучать лишь в последнее время, осознав их ведущую роль в солнечно-земных связях, хотя замечали с 1970-х годов. По частоте испускания, массе и энергии они превосходят все остальные “переносчики”. При массе 1—10 млрд тонн и скорости (1—3 . 10 км/с эти плазменные облака обладают кинетической энергией

10 25 Дж. Долетая до Земли за несколько суток, они оказывают сильное воздействие сначала на земную магнитосферу, а через нее на верхние слои атмосферы. Механизм воздействия сейчас достаточно изучен. О нем догадывался советский геофизик А. Л. Чижевский еще 50 лет назад, в общих чертах его понимал Э. Р. Мустель с сотрудниками (1980-е годы). Наконец, в наши дни он был доказан наблюдениями с американских и европейских спутников. Орбитальная станция SOHO, ведущая непрерывные наблюдения уже 10 лет, зарегистрировала около 1500 КВМ. Спутники SAMPEX и POLAR отметили появление выбросов у Земли и проследили результат воздействия.

В общих чертах воздействие КВМ на земную погоду сейчас хорошо известно. Достигнув окрестности планеты, расширившееся магнитное облако обтекает магнитосферу Земли по границе (магнитопаузе), поскольку магнитное поле не пускает заряженные частицы плазмы внутрь. Удар облака по магнитосфере порождает колебания магнитного поля, проявляющиеся как магнитная буря. Магнитосфера обжимается обтекающим потоком солнечной плазмы, концентрация силовых линий возрастает, и в некоторый момент развития бури происходит их пересоединение (аналогичное тому, что порождает вспышки на Солнце, но намного меньшего пространственного и энергетического масштаба). Выделенная магнитная энергия идет на ускорение частиц радиационного пояса (электроны, позитроны, протоны сравнительно низких энергий), которые, приобретя энергию в десятки и сотни МэВ, не могут уже удерживаться магнитным полем Земли. Происходит высыпание потока ускоренных частиц в атмосферу вдоль геомагнитного экватора. Взаимодействуя с атомами атмосферы, заряженные частицы передают им свою энергию. Появляется новый “энергетический источник”, влияющий на верхний слой атмосферы, а через его неустойчивость к вертикальным перемещениям — и на нижние слои, в том числе тропосферу. Этот “источник”, связанный с солнечной активностью, “расшатывает” погоду, создавая скопления облаков, порождая циклоны и штормы. Главный итог его вмешательства — дестабилизация погоды: штиль сменяется бурей, сушь — обильными осадками, дожди — засухой. Примечательно, что все погодные изменения начинаются вблизи экватора: тропические циклоны, перерастающие в ураганы, переменные муссоны, загадочное Эль Ниньо (“Ребенок”) — всемирный возмутитель погоды, неожиданно появляющийся на востоке Тихого океана и столь же неожиданно исчезающий.

Согласно “солнечному сценарию” погодных аномалий, прогноз на XXI век более спокойный. Климат Земли изменится незначительно, но режим погоды претерпит заметный сдвиг, как это было всегда при замирании солнечной активности. Он может быть не очень сильным (более холодные, чем обычно, зимние и более дождливые летние месяцы), если солнечная активность снизится до Wmax

50, как было в начале XIX и XX веков. Он может стать более серьезным (похолодание климата всего Северного полушария), если случится новый Маундеровский минимум (Wmax

Что ожидает нас в ближайшее время, покажет 24-й цикл, который сейчас начинается. С большой вероятностью, основанной на анализе солнечной активности за 400 лет, его амплитуда Wmax станет еще меньше, солнечное дыхание еще слабее. Надо следить за корональными массовыми выбросами. Их число, темп, последовательность определят погоду начала XXI века. И, конечно, совершенно необходимо понять, что же происходит с любимой звездой, когда ее активность замирает. Это задача не только научная — по физике Солнца, астрофизике, геофизике. Ее решение кардинально необходимо для выяснения условий сохранения жизни на Земле.

Summary for Policymakers, A Report of Working Group I of IPCC (Shanghai, January 2001), Internet.

Schwartz Р., Randall D . An Abrupt Climate Change Scenario (October 2003), Internet.

Будыко М.Климат. Каким он будет? // Наука и жизнь, 1979, № 4.

Лучков Б. Солнечное влияние на земную погоду. Научная сессия МиФи-2006 // Сборник научных трудов, т. 7, с.79.

Моисеев Н. Будущее планеты и системный анализ // Наука и жизнь, 1974, № 4.

Николаев Г. Климат на переломе // Наука и жизнь, 1995, № 6.

Источник