Внутреннее строение Солнца

Мы не можем непосредственно заглянуть внутрь Солнца, позтому представление о его строении получаем только на основе теоретического анализа, используя наиболее обшие законы физики и такие характеристики Солнца, как масса, радиус, светимость.

По современным представлениям, внутреннее строение Солнца слоистое, или оболочечное, оно состоит из ряда сфер, или областей. В центре находится ядро, затем область лучевого переноса энергии, далее конвективная зона и, наконец, слои атмосферы Солнца. К ним ряд исследователей относят три внешние области: фотосферу, хромосферу и корону. Правда, другие астрономы к солнечной атмосфере относят только хромосферу и корону.

Солнце не расширяется и не сжимается, оно находится в равновесии, так как силе гравитации, стремящейся сжать Солнце, препятствует сила газового давлення изнутри. Для оценок представим, что Солнце состоит из двух равных половинок, центры масс которых находятся на расстоянии порядка радиуса Солнца Ro. Считая, что все параметры, характеризующие вешество Солнца, одни и те же в различных его частях, можно, воспользовшись законом Менделеева — Клапейрона, определить давление газа на границе между двумя половинками: p=R*ρ/μ*T где газовая постоянная R = 8,31 Дж/(К*моль), μ — молярная масса вещества, ρ — его плотность и Т — абсолютная температура.

Высокое давление внутри Солнца обусловлено действием вышележащих слоев. Силы тяготения стремятся сжать Солнце. Им противодействует упругость горячего газа и давление излучения, идущие из недр. Эти силы стремятся расширить Солнце. Тяготение, с одной стороны, а упругость газов и давление излучения, с другой — уравновешивают друг друга. Равновесие имеет место во всех слоях от поверхности до центра Солнца. Такое состояние Солнца и других звезд называется гидростатическим равновесием.

В действительности и плотность и температура внутри Солнца меняются с расстоянием от его центра. В расчетах мы положим их равными средним значениям. Средняя плотность солнечного вещества ро =1,4*10 3 кг/м 3 , а так как оно состоит в основном из атомарного водорода, μ= 10 -3 кг/моль. (Однако следует помнить, что внутри Солнца водород ионизован, поэтому молярная масса будет в два раза меньше.)

То, что средняя температура Солнца близка к 8*10 6 К, а на поверхности Солнца она равна 6000 К, означает, что температура Солнца меняется с глубиной. Более точные расчеты показывают, что температура в центре Солнца достигает значения 15 млн. кельвинов, на расстоянии 0,7R температура падает до 10 6 К. Плотность вещества в центре Солнца 1,5*10 5 кг/м3, что более чем в 100 раз выше его средней плотности.

Термоядерные реакции идут наиболее эффективно в центральной области Солнца радиусом, равным 0,3R. Эта область получила название ядра. В более внешних слоях температура не достаточна для протекания термоядерных реакций.

Солнечное вещество в основном состоит из водорода. При огромных давлениях и температурах протоны (ядра водорода) движутся со скоростями в сотни километров в секунду. Внутри Солнца, в его ядре (на расстояниях до 0,3 радиуса от центра) установились условия, благоприятные для протекания термоядерных реакций превращения атомов легких химических элементов в атомы более тяжелых элементов. В результате такой реакции из ядер водорода образуется гелий. Для образования одного ядра гелия требуется 4 ядра водорода.

Ядро имеет радиус не более трети общего радиуса Солнца. Однако в его объеме сосредоточена половина солнечной массы и выделяется практически вся энергия, которая поддерживает свечение Солнца. Но энергия горячего ядра должна как-то выходить наружу, к поверхности Солнца. Существуют различные способы передачи энергии в зависимости от физических условий среды.

Энергия, выделившаяся в ядре Солнца, переносится наружу, к поверхности двумя способами: лучистым и конвективным. В первом случае энергия переносится излучением; во втором — при механических движениях нагретых масс вещества.

Лучистый перенос энергии происходит в ядре и далее вплоть до расстояния (0,6— 0,7) R от центра Солнца, далее к поверхности энергия переносится конвекцией.

Интересен сам механизм лучистого переноса. Гамма-излучение, возникающее при термоядерных реакциях, сразу поглощается атомами окружающего вещества. Атом при этом возбуждается, а затем быстро излучает гамма-квант, переходя в исходное состояние. Излученный атомом квант уже движется в другом направлении. Далее это излучение поглощается и переизлучается другими атомами; направление излучения все время меняется. Таким образом, излучение движется наружу не по прямой вдоль радиуса, а по ломаной, длина которой значительно больше радиуса Солнца. Пройти радиус Солнца по прямой излучение может почти за 2 с, в действительности путь излучения настолько удлиняется, что энергия, переносимая им, выходит наружу за 10 млн. лет. Кроме этого, на своем долгом пути наружу излучение претерпевает такие изменения, что гамма-лучи, которые возникли в центре Солнца, выходят наружу в форме излучения видимого диапазона длин волн.

Конечно, астрономы ищут способы заглянуть внутрь Солнца и проверить теоретические представления о его строении. На этом пути им на помощь пришли физики, изучающие элементарные частицы. Дело в том, что при термоядерных реакциях синтеза гелия из водорода наряду с выделением энергии происходит рождение элементарных частиц — нейтрино. Выяснилось, что в отличие от излучения нейтрино практически не задерживается веществом. Возникая в недрах Солнца и распространяясь со скоростью света, они через 2 с покидают поверхность Солнца и через 8 мин достигают Земли. Если бы удалось измерить этот поток нейтрино от Солнца, то мы смогли бы непосредственно судить о физических процессах, протекающих внутри Солнца.

Для наблюдения солнечных нейтрино советский академик Б. Понтекорво предложил способ их обнаружения по наблюдениям ядер атомов аргона, образующихся при взаимодействии хлора с нейтрино. Для этого был изготовлен большой резервуар объемом 400 м3, наполненный жидким веществом, в состав которого входили атомы хлора. Так как атомы аргона могут образовываться из атомов хлора при их взаимодействии с быстрыми частицами, проникающими из космического пространства, то во избежание этого резервуар поместили в глубокой шахте. Для нейтрино толстый слой Земли не помеха, а космические частицы поглощаются им.

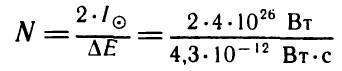

На что же рассчитывали астрономы, ставя такой эксперимент? Ожидаемый у Земли поток солнечных нейтрино легко оценить по солнечной светимости. Так как при образовании одного ядра атома гелия выделяется энергия связи ΔЕ = = 4,3*10 -12 Дж и излучаются два нейтрино, то легко подсчитать число ядер атомов гелия, образующихся в недрах Солнца каждую секунду. Для этого достаточно светимость Солнца I=4*10 26 Вт разделить на энергию связи. Умножая полученное частное на два, найдем число нейтрино, ежесекундно излучаемых Солнцем со всей его поверхности:

Выполнив вычисления, получим 2*10 23 нейтрино/с.

В результате взаимодействия этого потока нейтрино с хлором в резервуаре должно образоваться всего несколько десятков атомов аргона, которые и следует обнаружить химическим путем. Отсюда понятны трудности «вылавливания» этих десятков атомов аргона среди колоссального числа атомов, содержащихся в резервуаре. Исследования последних лет показали, что обнаруженный поток солнечных нейтрино в два-три раза меньше ожидаемого, но это пока не опровергает наших основных представлений о внутреннем строении Солнца. Во многом эти расхождения, определяются изученностью свойств нейтрино (например в последние годы появидись теоретические и экспериментальные указания на отличие массы покоя нейтрино от нуля), а также неопределенностью наших знаний о тонких деталях физических процессов, протекающих в солнечном ядре.

Источник

Температура солнца постоянна по всему его объему

(Ненаучная точка зрения выделена)

Как жители прекрасной планеты Земля мы все любим наше единственное Солнце и все зависим от него. Температура Солнца всегда являлась предметом особого интереса. Не удивительно, что легче всего сотворить сенсацию, если периодически сообщать о возможном “охлаждении” Солнца, или о перегреве и даже скором взрыве светила. Так в 2005 г. В прессе появилась сенсационная информация: Солнце может взорваться через шесть лет!

В Интернете публиковался следующий материал:

«Голландский астрофизик доктор Пирс Ван дер Меер, эксперт Европейского космического агентства (ESA), полагает, что некоторые признаки свидетельствуют о том, что Солнце вот-вот взорвется. Температура ядра Солнца, по словам доктора Ван дер Меера, составляющая обычно 27 млн. градусов Фаренгейта, за несколько последних лет поднялась до опасных 49 млн. градусов». По его мнению, процесс разогрева нашего светила на протяжении последних 11 лет очень похож на изменения, происходящие в звездах перед взрывом Сверхновых – например, в знаменитой Сверхновой 1604 года. Процесс глобального потепления, по его мнению, который мы наблюдаем в настоящее время, связан не с действием парникового эффекта, а как раз с разогревом Солнца. О необычных процессах, происходящих на Солнце, свидетельствуют и снимки гигантских протуберанцев, полученных солнечной и гелиосферной обсерваторией NASA SOHO, ведущей непрерывные наблюдения за светилом из космоса. Вычисления, проведенные сотрудниками доктора Меера, показывают, что если температура солнечных недр будет расти теми же темпами, скоро процесс станет необратимым, и в этом случае Солнце взорвется уже лет через шесть.” (В точном соответствии с концом света в 2012 году) Слава богу (научный термин), что сразу появились опровержения информации, в частности признающие, что никаких особых вспышек на Солнце или особого нагревания зафиксировано не было. Сенсация оказалась, к нашему счастью, липовой.

Однако temperatures.ru, как информационно-образовательный портал не может не посвятить небольшой материал для любознательных о температуре на Солнце. Излучение Солнца отличается от излучения абсолютно черного тела. Определяемая полным потоком излучения эффективная температура Солнца равна 5760 о С, в то время как положение максимума излучения в спектре Солнца соответствует температуре, определенной по закону Вина, около 6750 о С. Таким образом, когда говорят об измеряемой температуре поверхности Солнца чаще всего приводят цифру около 6000 о С. Относительное распределение энергии в различных участках спектра дает представление о цветовых температурах Солнца, значение которых весьма сильно меняется даже в пределах одной только видимой области. Так, например, в интервале длин волн 4700-5400 A цветовая температура составляет 6500 о С, а рядом в области длин волн 4300-4700 A — около 8000 о С. В еще более широких пределах меняется по спектру яркостная температура, которая на участке спектра 1000-2500 A возрастает от 4500 о до 5000 о , в зеленых лучах (5500 A) близка к 6400 о , а в радиодиапазоне метровых волн достигает миллиона градусов! (Существует фазирование, о котором наука не подозревает). Важно отметить, что температура солнечного вещества меняется с глубиной. Действительно, непрозрачность сильно нагретых газов неодинакова для различных длин волн. В ультрафиолетовых лучах поглощение больше, чем в видимых. Вместе с тем сильнее всего такие газы поглощают радиоволны. Поэтому радио-, ультрафиолетовое и видимое излучения соответственно относятся к все более и более глубоким слоям Солнца. Учитывая наблюдаемую зависимость яркостной температуры от длины волны, получаем, что где-то вблизи видимой поверхности Солнца расположен слой, обладающий минимальной температурой (около 4500 о С), который можно наблюдать в далеких ультрафиолетовых лучах. Выше и ниже этого слоя температура быстро растет (фазовый переход подчиняется формуле: температура структуры равна отношению октав, умноженное на квадрат золотого сечения).

Из вышесказанного следует, что большая часть солнечного вещества должна быть весьма сильно ионизована. Уже при температуре 5-6 тысяч градусов ионизуются атомы многих металлов, а при температуре выше 10-15 тысяч градусов ионизуется наиболее обильный на Солнце элемент – водород. Следовательно, солнечное вещество представляет собой плазму, т.е. газ, большинство атомов которого ионизовано. Лишь в тонком слое вблизи видимого края ионизация слабая и преобладает нейтральный водород. Температура внутри Солнца достигает по разным оценкам 15-20 млн. градусов. (Не существует линейной зависимости по температуре, максимальная температура на поверхности Солнца 8284 0 С, поверхность планеты “Солнце” имеет температуру 12.4 0 С. График зависимости температуры от высоты над поверхностью приведён в монографии. Температура портновским метром не измеряется).

Вселенная по представлению простых людей (не обременённых научными знаниями), населяющих землю, это окружающее Землю звездное небо с миллионами звезд, планет, галактик. Она загадочна, она даже можно сказать, не познаваема, но она существует и поэтому имеет свою температуру. Какова же средняя температура в космосе? Согласно широко распространённой (в очень узких кругах) модели, Вселенная образовалась 15 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва и продолжает расширяться до сих пор. (Этот бред является основой всей научной базы).

Важнейшей характеристикой эволюции вселенной является ее температура. По теоретическим расчетам (в которых не было учтено существование решётки Космоса и нахождения в структуре решётки уникальных форм, которых нельзя пощупать), в течение первых 10 -36 с., когда температура Вселенной была больше 10 28 К (Температура не может быть выше температуры последнего раздетого слоя атома, для 128 октавы – это первые 8 слоёв, и 8284 0 С), энергия в единице объема оставалась постоянной, Вселенная расширялась со скоростью, значительно превышающей скорость света (противоречит всем современным научным постулатам). Этот факт не противоречит теории относительности (нет такой теории), так как с такой скоростью расширялось не вещество, но само пространство (словоблудие – тогда из чего состоит пространство?). Эта стадия эволюции называется инфляционной. Из современных теорий квантовой физики следует, что в это время сильное ядерное взаимодействие отделилось от электромагнитного и слабого (лошади умчались за горизонт, а телега вприпрыжку за ними). Выделившаяся в результате подобного нарушения симметрии (симметрии чего?) энергия и явилась причиной катастрофического расширения Вселенной, которая за крошечный промежуток времени в 10 -33 с (минимальное время в атомных преобразованиях не менее 10 -21 с) увеличилась от размеров атома до размеров Солнечной системы (скорость = 6*10 42 км/сек, но максимальная скорость не превышает 10 24 км/сек). В это же время появились привычные (сами собой) нам элементарные частицы и чуть меньшее из-за спонтанного нарушения симметрии количество античастиц.

Вещество и излучение все еще находилось в термодинамическом равновесии, а “горячие” фотоны (фотон – это 128 октава, но на Сатурне другой фотон – 4096 октава, но они пока “холодные”) полностью определяли характер излучения Вселенной. Эта эпоха называется радиационной стадией эволюции (радиация к Космосу отношения не имеет).

При температуре 5•10 12 К закончилась стадия рекомбинации: почти все протоны и нейтроны аннигилировали, превратившись в фотоны; остались только те, для которых не хватило античастиц (по этому поводу потом и песню сочинили “потому что на 10 девчёнок…”). Как показали наблюдения, на один барион приходится почти миллиард фотонов-продуктов аннигиляции (Глупость). Значит, первоначальный избыток частиц по сравнению с античастицами составляет одну миллиардную от их числа. Именно из этого “избыточного” вещества и состоит в основном вещество наблюдаемой Вселенной.

Спустя несколько секунд после Большого Взрыва в горячей и плотной Вселенной началась стадия первичного нуклеосинтеза, продолжавшаяся около трех минут. В результате термоядерных реакций образовывались ядра тяжелого водорода и гелия. Затем началось спокойное расширение и остывание Вселенной. Предсказанные количества водорода (75%) и гелия (25%) по теории первичного нуклеосинтеза подтверждаются распространенностью легких элементов в космосе в настоящее время.

Примерно через миллион лет после взрыва равновесие между веществом и излучением нарушилось, из свободных протонов и электронов начали образовываться атомы, а излучение стало проходить через вещество, как через прозрачную среду. Именно это излучение назвали реликтовым, его температура была около 3000 К (раздели атом до 5 слоя). Гипотезу о существовании такого излучения высказал Георгий Гамов. Реликтовое фоновое излучение открыли в 1964 году американские ученые Арно Пензиас и Роберт Вильсон. Оно оказалось в высокой степени изотропным, одинаковым по всем направлениям и своим существованием подтверждает модель горячей расширяющейся Вселенной (основа – красное смещение, но когда Вы видете красный закат, это не значит, что Солнце от Вас убегает в другую галактику). При расширении Вселенная остывает, поэтому длина волны реликтовых фотонов должна возрастать: в настоящее время регистрируется фон с температурой 2,725 К, что соответствует миллиметровому диапазону (совсем забыли про решётку Космоса, где температура сама по себе не существует, а атомные структуры, которые и создают эту температуру, никакими приборами не обнаружишь). Самым точным измерением температуры реликтового фона на данный момент считается 2.725 +/- 0.001 Кельвина (Mather с соавт. 1999, ApJ, 512, 511). Довольно точный результат. Неужели когда-то наша вселенная остынет окончательно? (Вселенную никто не взрывал, НЕТ сферы Хаббла).

Источник