12. Скорость течения времени на Земле и на Солнце

Из общей теории относительности следует, что чем сильнее гравитационное поле в заданной точке пространства, тем медленнее там течет время. Это значит, что всегда на больших небесных телах время течет медленнее, чем на малых. Если бы в мире не было материи, то не было бы и пространства и времени. Неотделимость времени от материи проявляется в существовании конкретной связи между массой и временем. Все процессы с массами происходят во времени, скорость же течения времени, в свою очередь, зависит от величины ближайших масс.

Рассмотрим теперь подробнее, как измеряется скорость течения времени на других небесных телах.

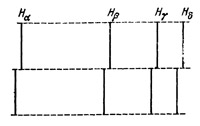

Атом каждого элемента излучает определенный присущий только этому элементу спектр света. Так, например, свет, излученный атомом водорода, состоит из четырех спектральных линий: первая из них имеет частоту 457 млн. Мгц (красная линия), вторая — 617 млн. Мгц (светло-синяя линия), третья — 691 млн. Мгц (темно-синяя линия) и, наконец, четвертая — с частотой 755 млн. Мгц (фиолетовая линия).

Если на Солнце время течет медленнее, чем на Земле, то это должно оказывать влияние и на атомы. На Солнце частота излучения атома определяется течением времени на Солнце, атом же, находящийся на Земле, излучает в соответствии с течением времени на Земле. Частота света, идущего от Солнца, поэтому должна отличаться от частоты излучения земных источников света. Рассмотрим этот вопрос конкретнее.

Для наглядности смещение линий нижнего спектра по отношению к верхнему увеличено в 10000 раз H α — красная спектральная линия; Нβ — светло-синяя; Нγ — темно-синяя; Нσ —фиолетовая

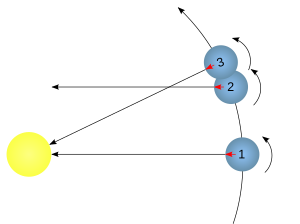

Предположим, что атомы водорода на Солнце излучают свет, который совершает за одну солнечную секунду 4,57 • 10 14 колебаний. Пусть этот свет достигает Земли и при этом его частота остается прежней. Так как на Земле время течет быстрее, чем на Солнце, то земная секунда короче солнечной. Тот самый свет, который на Солнце имел частоту, равную 4,57 • 10 14 гц (т. е. за одну солнечную секунду совершал столько колебаний), на Земле будет иметь частоту, меньшую на 10 9 гц (т. е. за одну земную секунду будет совершать на 10 9 колебаний меньше). В то же время на Земле атомы водорода излучают свет с частотой 4,57 • 10 14 гц. Таким образом, свет, излученный атомами водорода на Солнце, будет иметь меньшую частоту, чем свет, излученный атомами водорода на Земле. Так как с уменьшением частоты спектр света смещается «в красную сторону», то в спектре солнечного света все линии будут смещены в сторону более длинных волн по сравнению с линиями спектра, полученного в земной лаборатории. Сравнение спектров должно дать приблизительно такую картину, как на рис. 56, где верхняя полоса изображает линии спектра земного водорода, а нижняя — те же самые линии в спектре солнечного водорода. Для наглядности сдвиг линий увеличен приблизительно в 10000 раз.

Существует ли в действительности такое смещение спектральных линий? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить спектр света, пришедшего до нас от Солнца или от других звезд, со спектром света земного источника. Трудность заключается в том, что смещение спектра может быть вызвано не только разницей в скорости течения времени, но рядом других причин. Если, например, звезда удаляется от нас, спектральные линии излученного ею света будут смещены в красную сторону; у приближающейся звезды, напротив, спектральные линии будут сдвигаться в фиолетовую сторону (эффект Допплера). Даже движение со скоростью несколько километров в секунду вызывает больший сдвиг спектральных линий, чем гравитационное смещение в спектрах таких звезд, как Солнце. Кроме того, атомы в звездных атмосферах движутся с очень большими скоростями — одни атомы в данный момент приближаются к нам, другие удаляются от нас. Поэтому спектральные линии одной части атомов будут смещаться в красную сторону, а другой части — в фиолетовую сторону. Вследствие этого спектральная линия будет уширяться, что будет затруднять точное определение сдвига ее положения. И все же измерения, правда, не вполне уверенно, показывают, что линии солнечного спектра действительно сдвинуты в красную сторону и притом на ожидаемую величину.

Лучше, чем у света, идущего от Солнца, эффект красного смещения заметен в спектре меньшего компонента Сириуса. Сириус — двойная звезда, один компонент которой (так называемый спутник) обладает большой плотностью; его масса примерно равна массе Солнца, а диаметр составляет всего 0,8% диаметра Солнца. Один кубический сантиметр массы спутника Сириуса составляет около 2 т. Благодаря большой концентрации массы сила тяжести на поверхности спутника Сириуса в 20 раз больше, чем на поверхности Солнца, поэтому время на спутнике течет значительно медленнее, чем на Солнце. Вследствие этого спектральные линии спутника Сириуса должны быть сдвинуты в несколько десятков раз больше по сравнению с линиями солнечного спектра. Это смещение действительно было обнаружено. Соответствует ли в точности величина смещения предсказанной теоретически, все же еще нельзя сказать, так как диаметр спутника Сириуса и масса его неизвестны с достаточной точностью, а величина смещения спектральных линий зависит от массы и плотности звезды. Во всяком случае наблюдения подтверждают, что предсказанное общей теорией относительности гравитационное смещение спектральных линий существует. Это показывает, что вблизи больших масс время течет медленнее, чем вблизи малых масс.

Замедленное течение времени в сильном гравитационном поле — одно из следствий общей теории относительности. Общая теория относительности, в свою очередь, основывается на принципе эквивалентности, который утверждает равенство тяжелой и инертной масс. Используя идеи квантовой теории, легко убедиться, что красное смещение спектральных линий света, излучаемого массивными небесными телами, непосредственно следует уже из равенства тяжелой и инертной масс.

Одним из основных понятий квантовой теории является понятие о квантах света (фотонах): электромагнитная волна с частотой v обладает такими свойствами, как если бы она состояла из отдельных частиц — фотонов. При этом энергия каждого фотона равна

Е = hν, (a)

где h — так называемая постоянная Планка, численное значение которой равной = 6,62 • 10 -27 эрг*сек.

Применим теперь описанный в § 20 главы III закон эквивалентности массы и энергии. Согласно этому закону, инертная масса каждого фотона равна

m = hν/c 2 (б)

Хотя масса покоя фотона равна нулю, как мы уже видели раньше, масса фотона, движущегося со скоростью света, имеет конечное значение, которое определяется формулой (б).

Далее мы уже отмечали, что инертная и тяжелая массы всегда равны. Следовательно, формула (б) определяет и тяжелую массу фотона.

Итак, у фотонов всегда имеется тяжелая масса. Другими словами, фотоны подчиняются действию силы тяжести. Например, на фотоны, излученные Солнцем, действует сила тяжести, которая притягивает их обратно, и для преодоления этой силы тяжести фотоны должны затратить определенную энергию. Энергия фотонов, достигших Землю, будет меньше той энергии, которую они имели на Солнце. Из формулы (а) видно, что энергия фотона может уменьшиться только в том случае, если уменьшается частота света ν. Отсюда следует, что частота света, приходящего с Солнца на Землю, должна уменьшаться, т. е. должно существовать красное смещение спектральных линий.

Источник

Солнечное время — Solar time

Солнечное время — это расчет времени, основанный на положении Солнца на небе . Фундаментальной единицей солнечного времени являются сутки , основанные на периоде синодического вращения . Два типа солнечного времени — это кажущееся солнечное время ( солнечные часы ) и среднее солнечное время (время часов).

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление

Высокий столб, вертикально закрепленный в земле, отбрасывает тень в любой солнечный день. В какой-то момент в течение дня тень будет указывать точно на север или юг (или исчезнет, когда и если Солнце движется прямо над головой). Это мгновение — полдень по местному времени или 12:00 по местному кажущемуся времени. Примерно через 24 часа тень снова будет указывать с севера на юг, и кажется, что Солнце покрыло дугу в 360 градусов вокруг оси Земли. Когда Солнце покрыло ровно 15 градусов (1/24 круга, оба угла измеряются в плоскости, перпендикулярной оси Земли), местное видимое время составляет ровно 13:00; еще через 15 градусов ровно 14:00.

Проблема в том, что в сентябре Солнцу требуется меньше времени (если судить по точным часам), чтобы совершить видимый оборот, чем в декабре; 24 «часа» солнечного времени могут быть на 21 секунду меньше или на 29 секунд больше, чем 24 часа часового времени. Это изменение количественно выражается уравнением времени и связано с эксцентриситетом орбиты Земли (т. Е. Орбита Земли не является идеально круговой, что означает, что расстояние Земля-Солнце меняется в течение года), а также тем фактом, что ось Земли не перпендикулярна плоскости своей орбиты (так называемый наклон эклиптики ).

Результатом этого является то, что часы, работающие с постоянной скоростью — например, совершая одинаковое количество колебаний маятника за каждый час, — не могут следовать за фактическим Солнцем; вместо этого он следует за воображаемым «средним Солнцем», которое движется вдоль небесного экватора с постоянной скоростью, которая соответствует средней скорости реального Солнца в течение года. Это «среднее солнечное время», которое все еще не является совершенно постоянным от одного столетия к другому, но достаточно близко для большинства целей. В настоящее время средний солнечный день составляет около 86 400,002 секунды СИ .

Два вида солнечного времени ( кажущееся солнечное время и среднее солнечное время ) относятся к трем видам исчисления времени, которые использовались астрономами до 1950-х годов. (Третий вид традиционного исчисления времени — звездное время , основанное на видимом движении звезд, отличных от Солнца.) К 1950-м годам стало ясно, что скорость вращения Земли непостоянна, поэтому астрономы разработали эфемеридное время , т. Е. шкала времени, основанная на положениях тел Солнечной системы на их орбитах.

Видимое солнечное время

Видимое Солнце — это истинное Солнце, как его видит наблюдатель на Земле. Видимое солнечное время или истинное солнечное время основано на видимом движении Солнца . Он основан на видимых солнечных днях , интервале между двумя последовательными возвращениями Солнца к местному меридиану . Кажущееся солнечное время можно грубо измерить с помощью солнечных часов . Эквивалент на других планетах называется местным истинным солнечным временем (LTST).

Продолжительность солнечных суток меняется в течение года, и накопленный эффект приводит к сезонным отклонениям до 16 минут от среднего значения. Эффект имеет две основные причины. Во-первых, из-за эксцентриситета орбиты Земли Земля движется быстрее, когда она находится ближе всего к Солнцу ( перигелий ), и медленнее, когда она находится дальше всего от Солнца ( афелий ) (см . Законы движения планет Кеплера ). Во-вторых, из-за наклона оси Земли (известного как наклон эклиптики ) годовое движение Солнца происходит по большому кругу ( эклиптике ), наклоненному к небесному экватору Земли . Когда Солнце пересекает экватор во время обоих равноденствий , суточное смещение Солнца (относительно фоновых звезд) происходит под углом к экватору, поэтому проекция этого смещения на экватор меньше его среднего значения за год; когда Солнце находится дальше всего от экватора во время обоих солнцестояний , смещение Солнца в положении от одного дня к другому параллельно экватору, поэтому проекция на экватор этого смещения больше, чем в среднем за год (см. тропический год ). В июне и декабре, когда Солнце находится дальше всего от небесного экватора, данное смещение по эклиптике соответствует большому смещению на экваторе. Таким образом, видимые солнечные дни в марте и сентябре короче, чем в июне или декабре.

| Дата | Продолжительность в среднем солнечном времени |

|---|---|

| 11 февраля | 24 часа |

| 26 марта | 24 часа — 18,1 секунды |

| 14 мая | 24 часа |

| 19 июня | 24 часа + 13,1 секунды |

| 25/26 июля | 24 часа |

| 16 сентября | 24 часа — 21,3 секунды |

| 2/3 ноября | 24 часа |

| 22 декабря | 24 часа + 29,9 секунды |

Эта длина немного изменится через несколько лет и значительно изменится через тысячи лет.

Среднее солнечное время

Среднее солнечное время — это часовой угол среднего Солнца плюс 12 часов. Это 12-часовое смещение происходит из решения начинать каждый день в полночь для гражданских целей, тогда как часовой угол или среднее солнце отсчитывается от местного меридиана. В настоящее время (2009 г.) это реализовано с помощью шкалы времени UT1 , построенной математически на основе интерферометрических наблюдений с очень длинной базой дневных движений радиоисточников, расположенных в других галактиках, и других наблюдений. Продолжительность светового дня меняется в течение года, но продолжительность среднего солнечного дня почти постоянна, в отличие от кажущегося солнечного дня. Кажущийся солнечный день может быть на 20 секунд короче или на 30 секунд длиннее среднего солнечного дня. Длинные или короткие дни происходят последовательно, поэтому разница увеличивается до тех пор, пока среднее время не опережает кажущееся время примерно на 14 минут около 6 февраля и отстает от кажущегося времени примерно на 16 минут около 3 ноября. Уравнение времени представляет собой эту разницу, которая равна цикличен и не накапливается из года в год.

Среднее время следует за средним солнцем. Жан Мееус описывает среднее солнце следующим образом:

Рассмотрим первое вымышленное Солнце, движущееся по эклиптике с постоянной скоростью и совпадающее с истинным Солнцем в перигее и апогее (когда Земля находится в перигелии и афелии соответственно). Затем представьте себе второе фиктивное Солнце, движущееся по небесному экватору с постоянной скоростью и совпадающее с первым фиктивным Солнцем в дни равноденствия. Это второе вымышленное Солнце — среднее Солнце . «

Продолжительность среднего солнечного дня медленно увеличивается из-за приливного ускорения Луны Землей и соответствующего замедления вращения Земли Луной.

История

Для моделирования среднего солнечного времени использовалось множество методов. Самыми ранними из них были клепсидры или водяные часы , которые использовались почти четыре тысячелетия с середины 2-го тысячелетия до нашей эры до начала 2-го тысячелетия. До середины 1-го тысячелетия до нашей эры водяные часы были настроены только для согласования с видимым солнечным днем, поэтому они были не лучше, чем тень, отбрасываемая гномоном (вертикальный столб), за исключением того, что их можно было использовать ночью.

Но давно известно, что Солнце движется на восток относительно неподвижных звезд по эклиптике. С середины первого тысячелетия до нашей эры суточное вращение неподвижных звезд использовалось для определения среднего солнечного времени, с которым сравнивались часы, чтобы определить частоту их ошибок. Вавилонские астрономы знали уравнение времени и корректировали его, а также различную скорость вращения звезд, звездное время, чтобы получить среднее солнечное время гораздо более точное, чем их водяные часы. Это идеальное среднее солнечное время с тех пор используется для описания движения планет, Луны и Солнца.

Механические часы не достигли точности «звездных часов» Земли до начала 20 века. Сегодняшние атомные часы имеют гораздо более постоянный ход, чем земные, но звездные часы по-прежнему используются для определения среднего солнечного времени. Где-то в конце 20-го века вращение Земли было определено относительно ансамбля внегалактических радиоисточников, а затем преобразовано в среднее солнечное время в принятом соотношении. Разница между этим вычисленным средним солнечным временем и всемирным координированным временем (UTC) определяет, нужна ли дополнительная секунда . (Шкала времени UTC теперь работает в секундах СИ , а секунда в системе СИ, когда она принята, уже была немного короче, чем текущее значение секунды среднего солнечного времени.)

Источник