| Вычисление высот и синусов высот солнца |

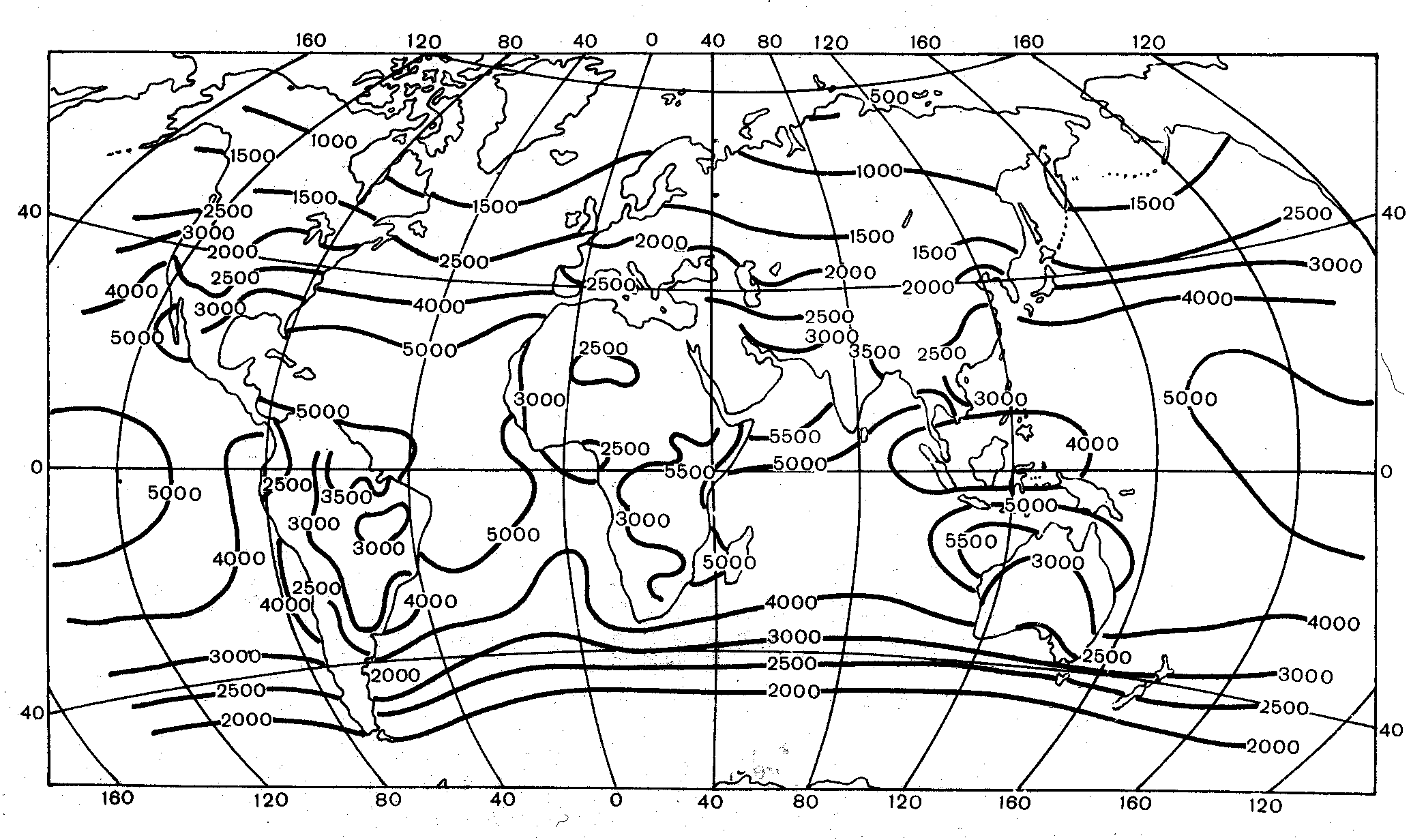

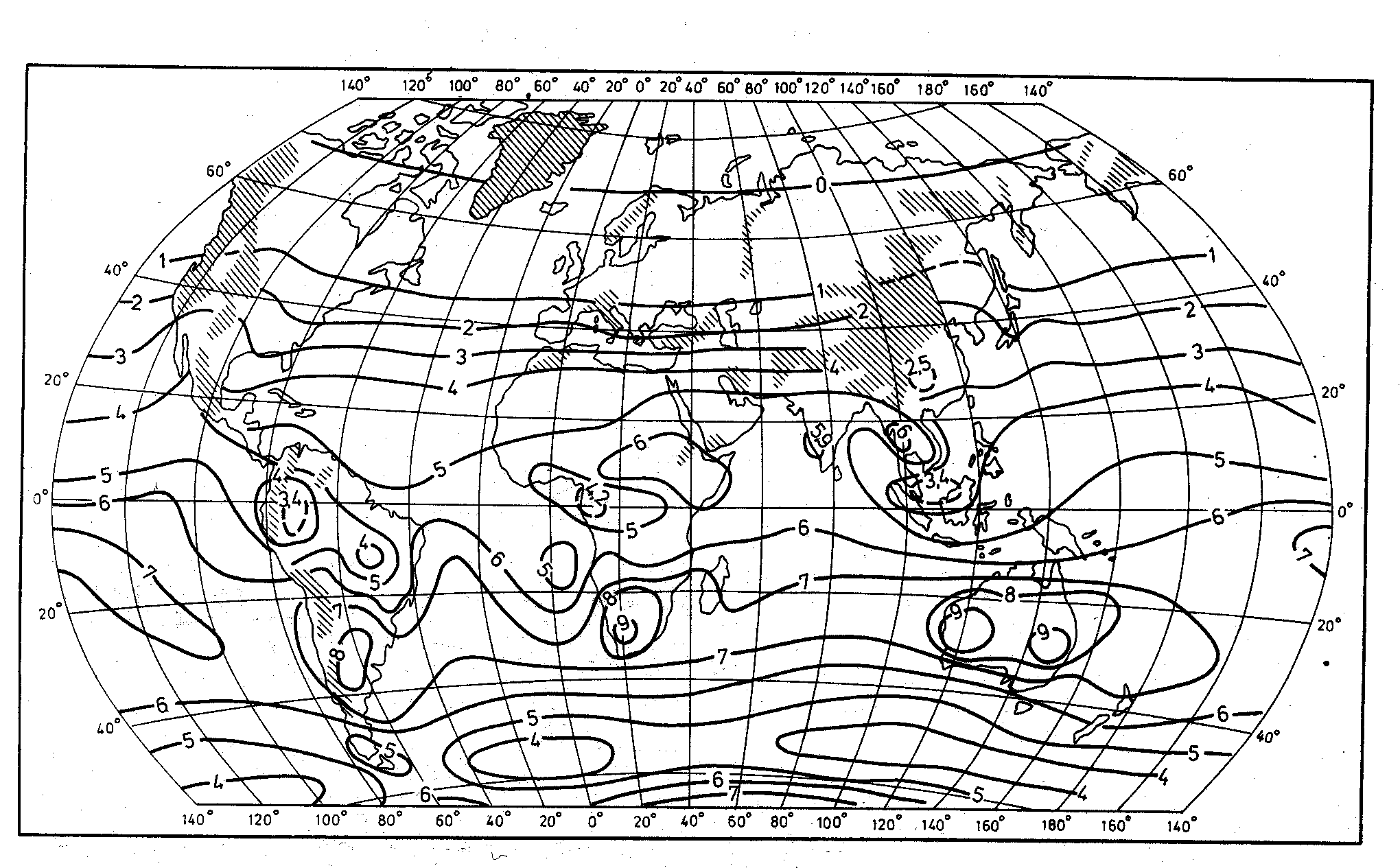

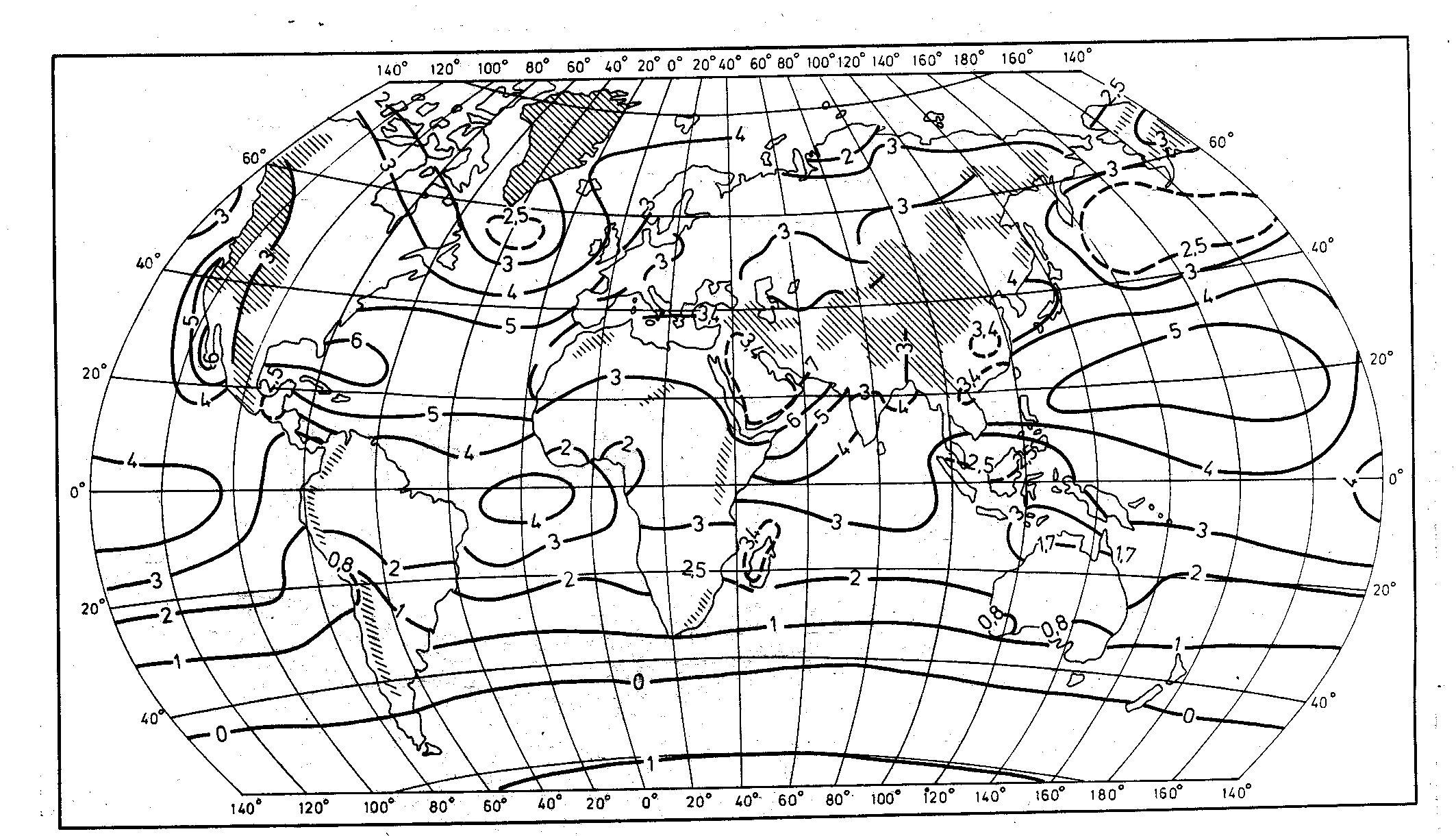

| Перед началом измерений необходимо рассчитать календарь синусов высот и высот солнца. Для быстрого вычисления высот и синусов высот солнца наиболее удобно рассчитывать заранее календарь величин h и sin h для широты данной станции. Высота солнца h в момент t по истинному времени вычисляется по формуле: sin h = sin φ sin δ + cos φ cos δ cos τ , где φ – широта данной станции, δ – склонение солнца для данного дня, τ – часовой угол солнца, отсчитываемый от момента истинного полудня. С истинным временем наблюдения t величина τ связана соотношением: Наиболее просто вести расчет h и sin h при условии, что уравнение времени равно нулю, т.е. среднее солнечное время совпадает с истинным. Тогда для установленных сроков наблюдения получаются следующие значения τ и cos τ: 6 ч 30 мин 9 ч 30 мин 12 ч 30 мин 15 ч 30 мин 18 ч 30 мин τ° -82,5 -37,5 7,5 52,5 97,5 cos τ 0,130 0,793 0,991 0,609 -0,130 Так как среднее солнечное время наблюдения в большинстве случаев не совпадает с истинным, то в результате вычисления по приведенной формуле необходимо ввести поправку на отклонение момента наблюдения по истинному времени от момента, для которого произведен расчет. Абсолютная величина этой поправки Δ (sin h) определяется формулой: Δ (sin h) = cos φ cos δ sin τ Δ (τ), где Δ(τ) означает отклонение истинного времени от расчетного, выраженное в радианной мере. Одна минута отклонения по времени соответствует величине Δ(τ) = 15′ в угловой мере или Δ (τ) = 0,00436 – в радианной. До полудня поправка будет иметь положительный знак, если истинное время наблюдения больше расчетного для данного рока, и отрицательной, если оно меньше расчетного. После полудня в этих случаях знаки меняются на противоположные. Наиболее удобно произвести вычисление Δ (sin h) для десятиминутного отклонения срока наблюдения от расчетного, т.е. для значения Δ(τ) = 0,0436. В таком случае для расчетных сроков получается: 6.30 9.30 12.30 15.30 18.30 τ˚ -82,5 -37,5 7,5 52,5 97,5 sin τ -0,991 -0.609 0,130 0,793 0.991 sin τ Δ(τ) 0.043 0.026 0.006 0.034 0.043 Для произведения sin τ Δ(τ) здесь указана его абсолютная величина. Если отступление срока наблюдения от расчетного составило n минут, то для получения величины Δ(sin h) в этом случае необходимо полученное выше значение sinτΔ(τ) умножить на 0,1 n. Высота солнца h получается по исправленному значению синуса: sin h + Δ(sin h). Значения sin h вычисляются с точностью до 0,001. Ниже приведен пример расчета sin h и h на определенной станции для определенной даты: Пример. Вычислить величины sin h и h для широты φ = 58°01´ и даты 1/VII (склонение солнца δ = +23,1˚). Сроки наблюдения по истинному времени 6.30 9.30 12.30 15.30 18.30 cosφcosδ 0,487 0,487 0,487 0,487 0,487 cosτ 0,130 0,793 0,991 0,609 -0,130 cosφcosδcosτ 0,063 0,386 0,483 0,297 -0,063 sinφsinδ 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 sin h 0,396 0,719 0,816 0,630 0,270 h˚ 23,3 46,0 54,7 39,1 15,7 Δt = 10 мин 60,021 60,013 60,003 60,017 60,021 С учетом поправки Δsin h вычисляются значения sin h и h в случае несовпадения истинного времени наблюдения с расчетным сроком: 1. Наблюдение произведено в 6 ч 35 мин истинного времени, т.е. на 5 мин позже расчетного срока. В этом случае sin h = 0,396 + 0,021*0,5 = 0,407 и h = 24˚. Величина Δsin h взята со знаком (+), так как наблюдение произведено до полудня и истинное время его больше расчетного. 2. Наблюдение произведено в 9 ч 27 мин истинного времени: sin h = 0,719 — 0,013*0,3 = 0,715 и h = 45,7˚. Величина Δsin h взята со знаком (-), так как наблюдение произведено до полудня, но истинное время его меньше расчетного. 3. Наблюдение произведено в 18 ч 34 мин истинного времени: sin h = 0,270 — 0,021*0,4 = 0,262 и h = 15,2˚. В этом случае Δsin h = -0,008, так как наблюдение произведено на 4 мин позже расчетного послеполуденного срока. Источник Приложение 1Значения Таблица Бемпорада (значения m при разных высотах Солнца h) Р Рис 2Радиационный баланс земной поверхности за декабрь (в 10 2 МДж/м 2 *мес.) Рис.3.Радиацонный баланс земной поверхности за июль (в 10 2 МДж/м 2 *мес.) Рис.4.Годовое количество суммарной солнечной радиации (МДж/м 2 *год) Рис.5. Суммарная радиация, декабрь (в 10 2 МДж/м 2 *мес.) Рис.6. Суммарная солнечная радиация, июнь (в 10 2 МДж/м 2 *мес.) Источник Солнечная радиацияПриход солнечной радиации на земную поверхность. Расчетные формулы и вычисления суммарной радиации на горизонтальную поверхность. Тепловой режим почвы и вычисления амплитуды колебаний почвы на разных глубинах и запаздывания максимума температуры.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную нижеСтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Размещено на http://www.allbest.ru/ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 1. ПРИХОД СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ЗЕМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 1.1 Расчетные формулы 1.3 Пример вычисления суммарной радиации на горизонтальную поверхность 1.4 Пример вычисления поглощенной и отраженной солнечной радиации по данным значениям альбедо 2. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ 2.1 Основные зависимости 2.3 Пример вычисления амплитуды колебаний почвы на разных глубинах и запаздывания максимума температуры 1. ПРИХОД СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ЗЕМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 1.1 Расчетные формулы солнечный радиация тепловой температура Прежде чем достигнуть земной поверхности, солнечная радиация проходит через атмосферу и претерпевает в ней некоторые изменения: частично она поглощается воздухом и частично рассеивается. Энергетическая освещенность горизонтальной земной поверхности определяется законом Буге где: S-энергетическая освещенность перпендикулярной к лучам площадки у земной поверхности; P-интегральный показатель прозрачности атмосферы, определяющий, какая доля солнечной радиации доходит до земной поверхности при отвесном падении лучей на нее; m-оптическая масса атмосферы, пройденная солнечными лучами. Значения m при разной высоте Солнца h помещены в таблице Бемпорада /приложение 3/. При h>30 Прямая радиация на горизонтальную поверхность Энергетическая освещенность суммарной солнечной радиацией измеряется непосредственно или вычисляется по формуле где: Q-суммарная радиация; По результатам мгновенных /секундных/ значений S, S‘, D и Q строятся графики хода часовой, суточной, месячной или годовой радиации и определяются их суммы. Эти суммы выражаются в МДж/м 2 , причем часовые и суточные определяются с точностью до сотых, месячные до единиц, а годовые — до десятков. Теоретические суммы обозначаются индексом Т, например . Действительные суммы обозначаются индексом Д, например . Действительные суммы радиации, как правило, меньше теоретических, поскольку радиация снижается вследствие колебания прозрачности атмосферы и облачности. Коэффициент отражения солнечной радиации называется альбедо Qотр-отраженная солнечная радиация. Альбедо выражается в долях единицы с точностью до сотых или в процентах. Часть суммарной радиации, поглощенная деятельным слоем, определяется из выражения По заданным величинам месячных сумм прямой радиации на горизонтальную поверхность и рассеянной радиации (приложение 4) вычислить: 1. Месячные и годовую суммы суммарной радиации. 2. Найти вклады прямой и рассеянной радиации в месячные и годовую суммы суммарной радиации. Для решения задачи вычислить для каждого периода суммарную радиацию и долю в ней прямой и рассеянной радиации. На графике по оси абсцисс отложить время, а по оси ординат — долю в %. Для каждого срока нанести долю прямой радиации, а над ней вклад рассеянной радиации, в сумме они должны составлять 100%. Границу между ними провести ломаной линией. Получившиеся площади выделить разной штриховкой. 3. Воспользовавшись данными из приложения 4, построить график годового хода альбедо. По данным п.2 вычислить месячные и годовую суммы поглощенной и отраженной радиации. Вычислить долю поглощенной и отраженной радиации в процентах и построить соответствующий график 1.3 Вычисления суммарной радиации на горизонтальную поверхность Действительные месячные суммы прямой радиации на горизонтальную поверхность и рассеянной радиации для заданного пункта по данным приложения 4 составляют: Источник Таблица бемпорада значения m при разных высотах солнца hМАГАЗИНИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Создание запасов подземных вод путем заполнения подземных емкостей за счет поверхностного стока. МАГНИТНАЯ БУРЯ. Быстрые и иногда весьма сильные колебания элементов земного магнетизма, продолжающиеся обычно несколько часов, изредка несколько дней. М. б. связаны со спорадическим проникновением потоков солнечной радиации с более значительной энергией, чем постоянный солнечный ветер. Происходит почти всегда одновременно с возмущениями в состоянии ионосферы. См. еще ионосферно-магнитная буря. МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА. См. магнитогидродинамика. МАГНИТНАЯ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. Магнитная и метеорологическая обсерватория основана Петербургской Академией наук в 1878 г. в Павловске при Главной физической обсерватории (ныне Главная геофизическая обсерватория — ГГО). При богатейшем по тому времени оснащению измерительной аппаратурой, постановке научных и методических разработок занимала одно из ведущих мест среди первоклассных обсерваторий мира. Обсерватория приняла активное участие в подготовке и проведении Первого (1882–83) и Второго (1932–33) международного полярного года. На ее базе возник ныне действующий Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии Наук (ИЗМИР АН). В 1941 г. Павловская обсерватория была захвачена фашистами и при отступлении полностью разрушена. После Великой Отечественной войны вместо Павловской обсерватории была создана экспериментальная база в Воейково (вблизи Санкт-Петербурга). Здесь функционируют магнитноионосферная обсерватория Санкт-Петербургского отделения ИЗМИР АН (МИО), где проводятся геомагнитные измерения и исследования, и экспериментальная база ГГО, где проводятся метеорологические, актинометрические, радиолокационные и др. геофизические измерения и исследования. Ныне это Дистанционный центр зондирования атмосферы — филиал ГГО. МАГНИТНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Угол между горизонтальной плоскостью и направлением вектора напряженности магнитного поля Земли. Вблизи экватора М. н. равно нулю, на магнитных полюсах 90°. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Пространство вокруг земного шара, в котором обнаруживается сила земного магнетизма, именно — намагниченная стрелка компаса принимает определенное направление (по силовым линиям поля); некоторые тела (железо, сталь, отдельные горные породы) под влиянием индукции намагничиваются; в замкнутом проводнике, перемещаемом соответствующим образом, возникают электрические токи. М. п. З. оказывает отклоняющее действие на электрически заряженные частицы, входящие в состав корпускулярной радиации Солнца. Син. земное магнитное поле, поле земного магнетизма, геомагнитное поле. МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ. Угол между магнитным меридианом и географическим меридианом в данной точке Земли. М. с. положительное при отклонении магнитного меридиана от истинного к востоку (восточное склонение) и отрицательное при отклонении к западу (западное склонение). МАГНИТНО-ИОННАЯ ТЕОРИЯ. Теория распространения электромагнитных волн в ионизированной среде при наличии внешнего магнитного поля. В применении к распространению радиоволн в атмосфере она устанавливает связь между такими параметрами, как показатель преломления, частота радиоволн, плотность свободных электронов, составляющие земного магнитного поля, поляризация волн и пр. МАГНИТНЫЙ АНЕМОМЕТР. Чашечный анемометр, ось вертушки которого механически соединена с магнето. При вращении вертушки в магнето генерируется переменный ток с частотой и амплитудой, пропорциональной скорости ветра. МАГНИТНЫЙ МЕРИДИАН. Вертикальная плоскость, в которой лежит вектор напряженности магнитного поля Земли. Пересекаясь с поверхностью Земли, эта плоскость дает линию одинакового направления проекции магнитной оси свободно подвешенной стрелки на земную поверхность; эта линия также называется М. м. МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС ЗЕМЛИ. Точка на земной поверхности, перемещающаяся с течением времени, в которой магнитная стрелка с горизонтальной осью вращения устанавливается вертикально; горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля Земли в этой точке равна нулю. Магнитное наклонение на северном магнитном полюсе равно +90°, на южном магнитном полюсе –90°. Магнитные полюса Земли в результате движения субъядра смещаются. В настоящее время северный М. п. расположен вблизи точки с координатами φ ≈74° с. ш., λ ≈101° з. д., а южный М. п. — в точке с координатами φ≈ 69° ю. ш., λ≈ 143° в. д. Магнитная ось, соединяющая два магнитных полюса, проходит от центра Земли на расстоянии около 1200 км. МАГНИТНЫЙ СЕВЕР. Направление силовых линий магнитного поля Земли; направление, указываемое стрелкой магнитного компаса. МАГНИТНЫЙ ЭКВАТОР. Неправильная замкнутая линия на земной поверхности, на которой магнитное наклонение равно нулю. Иначе — линия нулевого значения вертикальной составляющей напряженности магнитного поля Земли. М. э. проходит вблизи географического экватора, пересекаясь с ним. С течением времени меняет свое положение. МАГНИТОБИОЛОГИЯ. Раздел биофизики, изучающий воздействие внешних магнитных полей на живые организмы. МАГНИТОГИДРОДИНАМИКА. Распространение гидродинамики на электропроводящие жидкости и исследование их взаимодействия с магнитным полем; в частности применяется к исследованию плазмы в земном магнитном поле. МАГНИТОПАУЗА. См. магнитосфера. МАГНИТОСФЕРА. Область околоземного космического пространства, где величина магнитного поля превышает значения постоянного межпланетного магнитного поля, т. е. земное магнитное поле оказывает преобладающее влияние на движение заряженных частиц. С дневной стороны Земли М. простирается до 8–14 радиусов Земли, с ночной — вытянута, образуя магнитный хвост Земли длиной порядка миллионов километров. Нижняя граница М. находится на высотах около 150–400 км. Внутри магнитосферы находятся радиационные пояса Земли Верхняя граница магнитосферы — магнитопауза. МАГНУСА ФОРМУЛА. Эмпирическая формула для зависимости упругости насыщения водяного пара от температуры:

МАКРОКЛИМАТ. Климат крупной ландшафтной зоны (страны), для которого характерны сезонные центры действия атмосферы, такие как Исландский минимум, Сибирский максимум, муссоны, пассаты, фронты полярный или умеренных широт. Время существования измеряется месяцами и сезоном. МАКРОКОНВЕКЦИЯ. См. макромасштабная конвекция. МАКРОМАСШТАБ. Пространственные размеры и длительность во времени наиболее крупных атмосферных образований и процессов. Различают при этом планетарный масштаб наиболее крупных частей общей циркуляции атмосферы, как зональные переносы, струйные течения, длинные волны, и синоптический масштаб таких образований, как циклоны и антициклоны внетропических широт. Тропические циклоны нередко относятся уже к мезомасштабным явлениям. Син. крупный масштаб. МАКРОМАСШТАБНАЯ КОНВЕКЦИЯ. Движения воздуха, обусловленные различиями плотности, но происходящие в масштабе более значительном, чем обычная атмосферная конвекция, приводящая к развитию кучевых облаков. МАКРОМАСШТАБНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Атмосферное движение с масштабом порядка тысяч километров. Сюда относятся течения общей циркуляции атмосферы (планетарный масштаб) и течения, связанные с подвижными циклонами и антициклонами (синоптический масштаб). В М. д. ускорение Кориолиса значительно превышает относительное ускорение и потому эти движения являются приближенно геострофическими (квазигеострофическими). Син. крупномасштабное движение. МАКРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. См. макросиноптический процесс. МАКРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. Исследование метеорологических объектов, условий и процессов в крупном планетарном масштабе — над земным шаром в целом или над большими его частями; часто присоединяется и соответствующий масштаб времени. К М. можно отнести, по крайней мере частично, синоптическую метеорологию, особенно учение об общей циркуляции атмосферы, ее типах и пр., а также и анализ теплооборота, влагооборота, климатических условий над земным шаром в целом и над большими его частями. См. микрометеорология, мезометеорология. МАКРООБМЕН. См. макротурбулентный обмен. МАКРОПОГОДА. Явления погоды в крупном масштабе пространства и времени, соответствующие макросиноптическим процессам. МАКРОРАСЧЛЕНЕНИЕ. Разделение тропосферы на объекты крупного масштаба (воздушные массы), а общей циркуляции атмосферы — на связанные с ними крупномасштабные течения. МАКРОРЕЛЬЕФ. Крупные формы рельефа, занимающие обширные пространства и определяющие общий облик значительных участков земной поверхности. К формам М. относятся отдельные горы и горные хребты, плоскогорья, равнины, низменности, крупные долины и т. п. МАКРОСИНОПТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Синоптический процесс, длительно развертывающийся над большой площадью Земли и определяющий характер погоды на длительный промежуток времени. Изучение макросиноптических процессов — предпосылка для долгосрочного прогноза погоды. МАКРОСИНОПТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Синоптическое положение на очень большой территории, рассматриваемое в своих основных чертах; часто подразумевается, что оно осредненное или обобщенное по какому-либо параметру за более или менее длительный период. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛАКОВ. Те структурные элементы, из которых состоят облачные слои или гряды (волокна, хлопья, валы, гальки и пр.), в отличие от микроскопических (микрофизических) облачных элементов. МАКРОТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Перенос воздуха и с ним его характеристик (субстанций) циклоническими и антициклоническими возмущениями в процессе общей циркуляции атмосферы, рассматриваемый по аналогии с явлениями микромасштабной турбулентности . Циклоны и антициклоны рассматриваются как элементы этой М. МАКРОТУРБУЛЕНТНЫЙ ОБМЕН. Перераспределение на земном шаре воздуха, его температуры, влажности, момента количества движения и т. д. путем макротурбулентности. МАКРОФАКТОРЫ. Основные регулирующие и лимитирующие факторы окружающей среды, влияющие в том числе на климат. МАКРОЭКОСИСТЕМА. Экосистема больших размеров или объединение нескольких экосистем. МАКСИМАЛЬНАЯ АДСОРБЦИОННАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ. См. влагоемкость почвогрунта и теплота смачивания грунта. МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. См. влагоемкость почвогрунта. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ (ВПП). Расстояние, на котором пилот воздушного судна, находящегося на центральной линии ВПП, может видеть наземную маркировку ВПП или разграничительные огни ВПП или огни, освещающие ее центральную линию. МАКСИМАЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВОГРУНТА. См. влагоемкость почвогрунта. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ. См. влагоемкость почвогрунта. МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОРЫВА. Мгновенная скорость ветра в момент достижения амплитуды порыва. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Наивысшее значение температуры (воздуха, почвы), наблюдавшееся в данном месте в течение определенного промежутка времени, напр., суток, декады, месяца. Наивысшее значение средней температуры тех или иных календарных суток, декады, месяца или целого года за многолетний период (напр., М. т. января за 25 лет). Прилагательное максимальный в тех же значениях применяется и к другим метеорологическим величинам. МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ИСПАРЕНИЕ. См. испаряемость. МАКСИМАЛЬНО-МИНИМАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР. Прибор для измерения экстремальных температур в почве на глубине узла кущения озимых культур в полевых условиях. Основан на термическом изменении объема рабочей жидкости — толуола, заключенного в замкнутую манометрическую систему, и на преобразовании этого изменения в перемещение стрелки прибора. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ. Наибольший расход воды половодья или паводка. Различают наибольший средний суточный и наибольший мгновенный срочный расход воды; эти величины существенно различаются на малых водотоках; чем крупнее река, тем это различие меньше. Наибольший из расходов во всякой их совокупности, например, среди среднегодовых или среднемесячных расходов. МАКСИМАЛЬНЫЙ СТОК. Общее наименование процесса формирования высокого стока в форме весенних половодий или дождевых паводков; объем или слой стока за основную волну половодья или за наибольший дождевой паводок; сокращение применяемое к понятиям максимальный расход или максимальный модуль стока (за период половодья или паводка). Син. высокий сток. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР. Ртутный термометр, применяемый на метеорологических станциях для фиксирования самой высокой температуры между сроками наблюдений. Сужением капилляра у основания М. т. создается трение, превышающее молекулярное сцепление; поэтому столбик ртути, вошедший в капилляр при повышении температуры, при последующем понижении температуры отрывается от всей массы ртути, фиксируя таким образом наивысшее значение температуры в данный промежуток времени. М. т. устанавливается в психрометрической будке горизонтально, рядом с минимальным термометром. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ. Уровень высоких вод — наивысшее положение уровенной поверхности в момент наибольшего наполнения русла реки, чаши озера, водохранилища. Паводочный М. у. в. обычно наблюдается несколько позднее наибольшего расхода или наступает с ним одновременно. Появление М. у. в. может быть обусловлено не только повышением стока, а также резко увеличившимся сопротивлением в русле, например, во время затора или зажора льда или вследствие ветрового нагона воды. МАКСИМУМ. Наивысшая величина, напр.: М. давления в центре антициклона, суточный М. температуры и т. д. Синоним антициклона, наиболее часто применяемый по отношению к областям высокого давления на многолетних средних картах. Например, Азорский М. МАКСИМУМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. Верхняя граница области распространения действия экологического фактора. При условиях М. э. отдельный организм или вид в целом еще может вести нормальное существование.

МАЛАЯ ВОДА. Минимальная высота уровня моря во время отлива. Низкий уровень воды на судоходной реке. МАЛОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ. См. метод малых возмущений. МАЛООБЛАЧНОЕ НЕБО. Небо при общей облачности, равной от одного до двух баллов. МАЛЫЕ ИОНЫ. См. легкие ионы. МАЛЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. Эпоха глобального похолодания на Земле в XVII-XIX вв., сопровождавшаяся в первую очередь разрастанием горных ледников. Наиболее ярко это проявлялось в Альпах, Северной Европе, Исландии, на Аляске. М. л. п. характеризовался понижением температуры воздуха и увеличением количества осадков. Ледники в этот период достигли размеров, сравнимых с заключительной стадией четвертичного оледенения. Различаются три максимума оледенения: около 1650, 1750 и 1850 гг. МАНОМЕТР. Прибор для измерения давления газов или жидкостей. В гидравлических М. давление измеряется по величине уравновешивающего его столба жидкости; ртутный барометр является, таким образом, частным случаем М. В механических пружинных М. давление измеряется по величине деформации упругого приемника под влиянием давления. В электрических М. давление измеряется по изменению электрических параметров системы (электродвижущей силы, силы тока сопротивления и т. д.). МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНЕМОГРАФ. См. аэродинамический анемограф. МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНЕМОМЕТР. См. аэродинамический анемометр. МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР. См. деформационный термометр. МАРС. Четвертая планета от Солнца и первая внешняя планета относительно Земли. Его масса почти в 10 раз меньше земной массы. Полный оборот вокруг Солнца М. совершает за 1 год и 11 месяцев, двигаясь в ту же сторону, что и Земля. По этой причине через каждые 2 года и 50 дней Земля обгоняет М. на целый оборот. Противостояние М., при котором его орбита находится на ближайшем расстоянии от орбиты Земли (5,5 * 10 7 км) по одну сторону от Солнца, называется Великим противостоянием. Великое противостояние повторяется через каждые 15 или 17 лет. Ось вращения М. наклонена к плоскости орбиты почти так же, как земная, поэтому на М., как и на Земле, происходит смена времен года, только их продолжительность вдвое больше земных. Марсианские сутки лишь на 37,5 мин превышают земные. Вблизи полюсов хорошо прослеживаются белые пятна, получившие название полярных шапок, состоящие из инея и снега (сухой углекислоты). На М. имеется сильно разреженная атмосфера с давлением у поверхности порядка 6 мб, состоящая из азота, углекислого газа и аргона. Кислорода и озона в атмосфере М. очень мало — не более 0,15%, водяной пар практически отсутствует. Ускорение силы тяжести на М. в 2,5 раза меньше земного. Температура поверхности М. в экваториальной зоне достигает +30°С, резко убывая к полюсам. МАРШРУТНАЯ СЪЕМКА. Измерение метеорологических элементов в нескольких пунктах определенного маршрута (пешеходного или автомобильного) с целью выяснения изменения этих элементов в горизонтальном направлении. Один из методов микроклиматологии. МАСКИНГАМ МЕТОД. Упрощенный метод расчета неустановившегося движения, основанный на совместном использовании уравнения баланса воды на расчетном участке и кривой объемов, выраженной в виде линейной зависимости объема воды на участке (W) от средневзвешенного расхода (Q3)

где Q1, Q2 — расходы воды во входном и выходном створах участка; k — эмпирический коэффициент, позволяющий получить линейную зависимость (*). Этот коэффициент практически изменяется в пределах 0 МАСКИРОВАННЫЙ ФРОНТ. Фронт, который трудно или невозможно распознать на синоптической карте по приземным признакам или о котором приземные наблюдения дают неверное представление. Причиной маскировки фронта чаще всего является непосредственное влияние подстилающей поверхности суши на температуру нижних слоев воздушных масс. МАССА АТМОСФЕРЫ. Масса всего воздуха, составляющего земную атмосферу. В столбе воздуха с сечением, равным единице, и с неограниченно большой высотой это

Отношение m оптической толщины атмосферы, проходимой прямой солнечной радиацией (см. закон Ламберта), при зенитном расстоянии солнца z к оптической толщине атмосферы при положении солнца в зените (z = 0). Вместе с тем это — отношение пути светового луча в наклонном направлении к его пути в направлении по вертикали (из зенита). При зенитном расстоянии меньше 60° можно с достаточной точностью принимать m = sec z. При более значительных величинах нужно учитывать кривизну атмосферы. Для z от 60 до 80° по эмпирической формуле

Син. число масс атмосферы. МАССОВЫЕ СИЛЫ. См. объемные силы, действующие в жидкости. МАССОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ослабления, поглощения. См. коэффициент ослабления, коэффициент поглощения. МАСС-СПЕКТРОГРАФ. Прибор для измерения масс заряженных частиц в атмосфере. Поток корпускулярной радиации, состоящий из заряженных частиц различных масс, разделяется в электрическом и магнитном полях М.-с. на отдельные пучки, состоящие из частиц с различными массами (на спектр масс). На фотографии спектр масс изображается в виде ряда линий, соответствующих ионам с различной массой. М.-с. применяется при ракетных исследованиях состава воздуха в высоких слоях атмосферы. МАСШТАБ АТМОСФЕРНЫХ ДВИЖЕНИЙ. Характерные размеры атмосферных движений. Можно выделить три их типа: макромасштабные (крупномасштабные) движения, связанные с общей циркуляцией атмосферы и циклонической деятельностью; мезомасштабные (среднемасштабные), связанные с такими системами, как, напр., бризы, грозовые возмущения; микромасштабные (мелкомасштабные), связанные с местными влияниями топографии и пр. в самом ограниченном масштабе и с мелкомасштабными вихрями. Макромасштабные движения иногда делят на планетарные и синоптические (см. макромасштабное движение). МАСШТАБ ТУРБУЛЕНТНОСТИ. Средний размер турбулентных вихрей (элементов турбулентности, длин турбулентных флюктуаций). Внутренний М. т. — наименьший размер турбулентных вихрей в данном потоке. МАСШТАБНАЯ ВЫСОТА. На определенном уровне в атмосфере толщина воображаемого слоя, которым можно заменить реальную атмосферу выше этого слоя, при этом плотность этого слоя однообразна и равна плотности реальной атмосферы на рассматриваемом уровне. Масштабная высота (Н) определяется

где р — давление, z — высота, Т — температура, R — универсальная газовая постоянная, а g — ускорение силы тяжести. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ. Вероятность, определенная априорно из математических или физических соображений. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. Учение о солярном, или математическом, климате, т. е. о теоретической схеме климата, определяемого лишь инсоляцией и ее годовым ходом. Систематическое физико-математическое объяснение генезиса и распределения климатов. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Для атмосферной системы — совокупность уравнений динамики и термодинамики этой системы, записанная в том или ином приближении, вместе с соответствующими краевыми условиями и с алгоритмом численного решения (включающим конечно-разностную аппроксимацию). Син. физико-математическая модель. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ (СТАТИСТИЧЕСКАЯ) ФИЛЬТРАЦИЯ. Операция исключения из исходного статистического ряда тех спектральных компонентов, которые в проводимом анализе не являются характерными для рассматриваемого процесса. Например, при анализе многолетних колебаний стока целесообразно из исходного ряда исключить спектральные составляющие с высокой частотой (короткопериодические волны). Это, в частности, достигается сглаживанием (осреднением) исходного статистического ряда. Таким образом, простейшим статистическим фильтром, или фильтрующей функцией, является скользящая средняя с равными весами, которая рассчитывается путем суммирования n последовательных величин ряда и делением полученной суммы на n. Такой тип фильтра называют фильтром пропускания низких частот, так как сглаживание слабо влияет на волны с низкой частотой (длиннопериодические волны). Можно отфильтровать низкие частоты, оставив в ряде только волны высокой частоты. Этот тип фильтрации временнo го ряда называют фильтром пропускания высоких частот. Можно отфильтровать как низкие, так и высокие частоты, оставив в получающемся временнo м ряде только средние частоты. Такой фильтр называют фильтром пропускания полос. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Разработка теоретических моделей, аналитически описывающих гидрологические процессы, в частности формирование гидрографов стока в процессе перемещения водных масс в пределах речных водосборов. Математические модели создавались с первых этапов формирования современной гидрологии, однако интенсивное развитие они получили с внедрением в практику гидрологических (водохозяйственных) расчетов электронных вычислительных машин. Современное состояние М. м. г. п. является логическим развитием традиционных методов математической физики, используемых, в частности, для описания неустановившегося движения (уравнение Сен-Венана) и математических моделей процессов формирования стока М. А. Великанова, А. Н. Бефани и др. Использование методов анализа и моделирования динамических систем, развитых в ряде областей техники, позволило придать задачам М. м. г. п. более общую и математически более строгую трактовку. Однако это в большинстве случаев привело к развитию лишь познавательных функций математического моделирования. В связи с этим в инженерной гидрологии широко используются полуэмпирические и эмпирические схемы.

Если Х — эмпирически наблюденная величина, напр., метеорологический элемент, то p1, p2, p3. pn — относительные повторяемости значений X1, X2, X3. Xn, а М. о. величины Х приближенно равно среднему арифметическому значению Х. МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ. Издания, содержащие сведения о гидрологическом режиме болот и озер, об экспериментальных исследованиях, осуществляемых на стоковых станциях, о режиме испарения с водной поверхности и почвы. «МАТЕРИАЛЫ ПО РЕЖИМУ РЕК СССР». Название 7-томного издания, в 20 книгах которого опубликованы основные гидрографические и гидрологические данные по рекам СССР, собранные за все время действия водомерных постов, гидрометрических и гидрологических станций по 1935 г. Каждый из 7 томов посвящен бассейну определенного моря: например, т. i — бассейну Каспийского моря, т. ii — бассейну Черного и Азовского морей и т. п. В каждом томе материал представлен в виде таблиц и пояснительных текстов. Издание осуществлено Государственным гидрологическим институтом в 1931–1948 гг. Результаты гидрологических наблюдений в СССР, выполненных с 1936 г. по 1987–1988 гг., опубликованы в изданиях, известных под названием Гидрологические ежегодники. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА. Условная частица, имеющая конечную массу, но не имеющая фиксированного объема. МАТЕРИКИ, континенты. Крупные массивы суши, окруженные со всех сторон или почти со всех сторон океанами и морями. В современную геологическую эпоху выделяют шесть М.: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Вместе с прилегающими островами М. занимают около 149 млн. км 2 , или 29,2% поверхности земного шара. МАТЕРИКОВЫЙ КЛИМАТ. См. континентальный климат. МАТЕРИКОВЫЙ ЛЕД. Глетчерный лед, покрывающий большую площадь суши, напр. Антарктиду или Гренландию, образуя ледяной щит. МАТЕРИКОВЫЙ СКЛОН. Зона дна моря или океана, начинающаяся от нижнего края материкового шельфа, до верхнего края океанического ложа. Располагается на глубине от 200– 500 до 3000–4000 м. Характеризуется большим уклоном поверхности (в среднем около 4°, нередко 15–20° и даже 40°) и резкой расчлененностью рельефа (ступени, подводные каньоны и др.). МАТЕРИНСКОЕ ОБЛАКО. Облако, из которого может образоваться или развиться другое облако. Например, может развиться часть облака более или менее значительных размеров; или все облако, или значительная часть материнского облака могут претерпеть полные внутренние преобразования. МАХА ЧИСЛО. Отношение

МГЛА. Более или менее сильное помутнение воздуха взвешенными в нем частичками пыли, дыма, гари. При сильной степени М. видимость может понижаться до сотен и десятков метров, как при густом тумане. Наблюдается в степях и пустынях, в других районах — в приходящих туда массах континентального воздуха из степей и пустынь или при лесных и торфяных пожарах. М. над большими городами связана с загрязнением воздуха дымом и пылью местного происхождения. На юго-востоке ЕТР М. часто связана с суховеями; местное название — помоха. См. городская мгла. Устар.: сухой туман. МГНОВЕННЫЙ ЕДИНИЧНЫЙ ГИДРОГРАФ. См. единичный гидрограф. МГНОВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ. Высотное положение водной поверхности, фиксируемое одновременно в ряде пунктов по длине реки или по берегам озера, водохранилища, океана. Определение М. у. в. служит для вычисления уклона реки, для изучения сгонно-нагонных денивеляций уровенной поверхности, определения уровня Мирового океана. МЕАНДРИРОВАНИЕ. Наиболее распространенная форма переформирований излучин рек, имеющих пойму. Различают ограниченное, свободное и незавершенное М. Ограниченное М. развивается на реках с узкой поймой. В этом случае русло в плане имеет слабоизвилистую форму, близкую к синусоидальной, с относительно устойчивым для данной реки расстоянием между вершинами смежных излучин. Основные плановые деформации заключаются в сползании излучин по течению реки без существенного изменения их плановых очертаний и размеров. В процессе свободного М., развивающегося на реках с широкой поймой, излучины русла проходят последовательные стадии развития, от слабоизогнутых до петлеобразных. Цикл развития излучины завершается прорывом или чаще промывом ее перешейка, что ведет к отчленению изгиба русла и образованию старицы. После этого цикл развития повторяется. При незавершенном М. промыв перешейка излучины происходит до достижения ею петлеобразного очертания путем образования постепенно разрабатывающегося спрямляющего протока (рукава, воложки), в который затем переходит главный поток, а прежнее главное русло отмирает. МЕГАПОЛИС. Город больших размеров по площади сотни км 2 , с численностью населения свыше миллиона человек, образовавшийся в результате объединения нескольких городов и населенных пунктов. Известны урбанистические ансамбли на северо-востоке США: Бостон — По имеющимся прогнозам, количество и объем М. значительно увеличатся. В М. окружающая среда максимально деградирует. Значительно влияют на окружающую среду, в том числе на микро и мезоклимат. МЕГАТЕРМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. См. климатический оптимум. МЕГАЭКОСИСТЕМА. Экосистема самых больших размеров, превышающая макроэкосистемы (океан, биосфера в целом). Ср. макроэкосистема. МЕДИАНА. Значение того члена статистического ряда (напр., значений метеорологического элемента), для которого накопленная частота равна 0,5. МЕДИЦИНСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. См. медицинская метеорология. МЕДИЦИНСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ. Прикладная дисциплина, изучающая влияние атмосферных условий (погоды) на ход болезней, зависимость хронических и эпидемических заболеваний от условий погоды и т. п. М. м. нередко называют медицинской климатологией, включая в нее изучение влияний климата на здоровье, вопросы климатолечения и пр. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. Экологическое направление, развивающееся одновременно в различных областях медико-биологической науки в последние годы и занимающееся, главным образом, разработкой вопросов морфофизиологической и генетической форм адаптации человека к природно-антропогенной среде. МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (МБП). Первая в истории науки долгосрочная (рассчитанная на 10 лет) программа международного сотрудничества в области исследования продуктивности естественных экосистем в целях охраны и рационального использования их ресурсов. Создана в 1964 г. при поддержке ООН. Итоги исследований по МБП опубликованы в сборнике «Ресурсы биосферы» (3 тома 1975–1976 гг.). Преемницей МБП явилась программа «Человек и биосфера», принятая в 1970 г. на 16-й сессии конференции ЮНЕСКО. МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (МГП). Разработанная ЮНЕСКО в 1975 г. долговременная программа международного научного сотрудничества, целью которой явилось объединение международных усилий для комплексного исследования водного баланса по национальной, региональной и глобальной программам, для унификации методов изучения гидрологических процессов и оценки водных ресурсов в целях их рационального использования и охраны, а также выявления последствий воздействия человеческой деятельности на гидросферу и др. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Принятая 13.12.1963 г. XViii сессией Генеральной Ассамблеи ООН Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства. Согласно М. д. к. п., космическое пространство, включая небесные тела, не подлежит национальному присвоению. Исследование и использование М. д. к. п. должны быть направлены на благо всех народов и осуществлены на основе равенства в полном соответствии с международным правом. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАКОВ. Подразделение тропосферных облаков на роды, виды, разновидности и по дополнительным признакам с соответствующими наименованиями, принятое по международному соглашению. Наименования облаков по международной классификации — латинские; нередко применяются и соответствующие русские эквиваленты. Сокращенные обозначения соответствуют латинским названиям. М. к. о. впервые была разработана около 1890 г. и подверглась дополнениям и уточнениям в 20-х и 50-х годах ХХ в. Различается ограниченное число характерных форм облаков, которые разделяются на роды, виды и разновидности. По форме облачных образований выделяется 10 родов облаков, взаимно исключающих друг друга: Cirrus, Ci (перистые); Cirrocumulus, Сс (перисто-кучевые); Cirrostratus, Cs (перисто-слоистые); Altocumulus, Aс (высоко-кучевые), Altostratus, As (высоко-слоистые); Nimbostratus, Ns (слоисто-дождевые); Stratus, St (слоистые); Stratocumulus, Sc (слоисто-кучевые); Cumulonimbus, Cb (кучево-дождевые). Бo льшая часть родов подразделяется на виды по особенностям их формы и внутренней структуры. Виды также взаимно исключаются; каждое отдельное облако определенного рода может быть отнесено только к одному виду. Видовые названия, применяемые в качестве дополнения к родовому названию облака, следующие: fibratus, fib. (волокнистые); uncinus, unc. (когтевидные); spissatus, spiss. (плотные); castellanus, cast. (башенкообразные); floccus, floc. (хлопьевидные); stratiformis, str. (слоистообразные); nebulosus, neb. (туманообразные); lenticularis, lent. (чечевицеобразные); fractus, fr. (разорванные); humilis, hum. (плоские); mediocris, med. (средние); congestus, cong. (мощные); calvus, calv. (лысые); capillatus, cap. (волосатые). Далее возможно определение разновидности облаков по особенностям макроскопических элементов облаков, а также по большей или меньшей степени их прозрачности в целом. Разновидности взаимно не исключаются; одно и то же облако может быть отнесено к двум или нескольким разновидностям или ни к одной их них. Названия разновидностей, которые могут присоединяться к названию рода облаков, следующие: intortus, int. (перепутанные); vertebratus, vert. (хребтовидные); undulatus, und. (волнистые); radiatus, rad. (радиальные); lacunosus, lac. (дырявые); duplikatus, dupl. (двойные); translucidus, tr. (просвечивающие); perlucidus, perl. (раздельные); opacus, op. (непросвечивающие). Разновидности translucidus и opacus взаимно несовместимы. Далее различаются дополнительные особенности облаков, такие, как: incus, inc. (наковальня); mamma, mam. (вымя, вымеобразные выступы); virga, virg. (полосы падения); praecipitatio, praec. (осадки); arcus, arc. (ворот); tuba, tub. (хобот) и дополнительные облака, присоединяющиеся к основному облаку: pileus, pil. (шапка), velum, vel. (вуаль), pannus, pann. (клочья). См. все эти термины в словаре. Наконец, в случаях, когда облака возникли в результате эволюции других облаков, можно давать дополнительные определения, указывающие на происхождение облаков. Именно в случае если облако возникло в результате особого развития части другого, основного облака, это обозначается дополнительным термином, содержащим родовое название основного облака и оканчивающимся на “genitus”: Cirrocumulogenitus, Cc gen.; Altostratogenitus, As gen. и т. д. Если же облако данного рода возникло путем трансформации всего исходного облака другого рода или значительной его части, это обозначается дополнительным термином, построенным из родового названия исходного облака и окончания “mutatus”: Cirromutatus, Ci mut.; Nimbostratomutatus, Ns mut., и т. д. Каждый род облаков наблюдается в определенном интервале высот (ярусе), зависящем от широты. Ci, Cc и Cs относят к верхнему ярусу, Ас — к среднему, Sc и St — к нижнему; As — обычно к среднему ярусу, но они проникают и в верхний; Ns — почти всегда к среднему ярусу, но они распространяются и в другие ярусы; Cu и Cb имеют основания обычно в нижнем ярусе, но вершинами могут проникать в средний и даже в верхний ярусы. Границы верхнего яруса: в полярных широтах 3–8 км, в умеренных 5–13 км, в тропических 6–18 км. Соответственно для среднего яруса 2–4, 2–7, 2–8 км, для нижнего до 2 км во всех широтах. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ. Конвенция принята по инициативе СССР Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1976 г. Призвана перекрыть целое направление возможного развития новых методов ведения войны и избавить нынешнее и грядущие поколения людей от опасного уничтожения той природной среды, в которой развивается человеческая цивилизация. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИРГЕЛИОМЕТРИЧЕСКАЯ ШКАЛА. См. пиргелиометрическая шкала. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Температура по практической международной температурной шкале. Выражается в Кельвинах (К) или в градусах Цельсия (°С). МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА. Температурная шкала, основанная на значениях температуры, присвоенных определенному числу воспроизводимых состояний равновесия (определяющих постоянных точек), и на определенных интерполяционных приборах — электротермометрах, градуированных по этим постоянным точкам. Определяющие постоянные точки воспроизводят, реализуя состояния равновесия между фазами чистых веществ. МПТШ–68 выбрана таким образом, чтобы температура, измеренная по этой шкале, была близка к термодинамической температуре, а разности между ними оставались в пределах современных погрешностей измерений. Из 11 определяющих постоянных точек укажем пять: тройная точка равновесного водорода 13,81 К; точка кипения кислорода 90,188 К; тройная точка воды 273,16 К, точка кипения воды 373,15 К, точка затвердевания золота 1337,58 К. МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЕЧА. См. кандела. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ. Система единиц измерения физических величин (System international — Si, в русской транскрипции — СИ), принятая Xi Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г. В дальнейшем дорабатывалась вплоть до XiV Генеральной конференции в 1971 г. В СССР окончательная редакция опубликована в 1970 г. Установлена ГОСТ 9867–61 как единая система единиц. Распадается на несколько самостоятельных единиц для различных областей измерений. Это система механических единиц (ГОСТ 7664–61), система тепловых единиц (ГОСТ 8550–61), система электрических и магнитных единиц (ГОСТ 8033–56), система акустических единиц (ГОСТ 8849–58), система световых единиц (ГОСТ 7932–56) и система единиц радиоактивности и ионизирующих излучений (ГОСТ 8848–63). Основными единицами М. с. е. (СИ) являются следующие: единица длины — метр (м), массы — килограмм (кг), времени — секунда (с), силы электрического тока — ампер (а), термодинамической температуры — градус Кельвина (°К), силы света — свеча (св). Кроме того, вводится две дополнительные единицы для плоского угла — радиан (рад) и телесного угла — стерадиан (стер). В соответствии с ГОСТ 7663–55 вводятся следующие приставки, служащие для кратных и долей единиц СИ:

Приставки можно присоединять только к простым наименованиям (метр, килограмм и т. д.). Если принять для основных величин следующие условные обозначения размерностей: длины — L, массы — М, времени — T, силы тока — i, температуры — θ и силы света — j, то формулу размерности в СИ некоторой величины х можно записать так: [x] = L α * M β * T γ * * i δ * θ ρ * j μ . Чтобы определить размерность величины х, нужно определить численные показатели α, β, γ, δ, ρ, μ. Эти показатели могут быть как положительными, так и отрицательными, целыми или дробными. Например, для размерности работы А, исходя из соотношения A = F * l, где F — сила, а l — путь, находим [A] = L 2 * M * T –2 , что соответствует м 2 * кг * с –2 . В ряде приложений до сих пор используются и внесистемные единицы. МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКАЛА ВИДИМОСТИ. Шкала глазомерной оценки видимости в условных баллах, соответствующих определенным расстояниям дальности видимости.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Первоначально международное научное мероприятие для продолжения работ по программе Международного геофизического года, проводившееся в течение 1959 г. В настоящее время приобрело более широкое значение МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (М. П. Р.). Совокупность универсальных общечеловеческих естественных богатств, включающих живые и неживые ресурсы открытого моря (за пределами 200-мильной экономической зоны), естественные богатства Антарктиды, земель и островов в районе действия Международного договора об Антарктике, природные компоненты космического пространства и небесных тел, а также атмосферный воздух. Современный взгляд на М. П. Р. расценивает их как международное природное достояние. Он полностью противоречит старым взглядам, расценивающим М. П. Р. как ничейные, или общие. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИНОПТИЧЕСКИЕ СРОКИ. Сроки метеорологических наблюдений, установленные по международному соглашению в интересах службы погоды: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 час по Гринвичу. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АТЛАС ОБЛАКОВ. Пособие для определения облачных форм по фотографиям типичных случаев, построенное согласно международной классификации облаков (МКС) изданное или одобренное ВМО. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД (МГГ). Международное научное мероприятие, проводившееся по согласованной программе многими (66) странами мира с июля 1957 по декабрь 1958 г. включительно по решению Международного совета научных союзов. Его задачами были: изучение верхней атмосферы и солнечно-земных связей; изучение околоземного космического пространства (магнитные поля и корпускулярная радиация); изучение теплового и водного баланса Земли и циркуляции атмосферы и Мирового океана; изучение литосферы. Наблюдения производились на обширной сети станций, регулярных и специальных, по всему земному шару, включая Арктический бассейн и Антарктиду, и в морских экспедициях; широко применялись ракетные исследования; впервые были применены искусственные спутники Земли. Период для проведения МГГ совпадал с максимумом солнечной активности: число солнечных пятен в 1957 г. было рекордным за 200 лет. Из числа важных результатов МГГ можно указать открытие радиационного пояса Земли, исследования ледового щита и атмосферной циркуляции в Антарктике, открытие новых океанических течений и подводных хребтов, исследование связей между атмосферной и океанической циркуляцией и пр. Обширные материалы наблюдений МГГ хранятся в трех мировых центрах данных, в том числе в Москве, и доступны для специалистов всего мира. Наблюдения по программе МГГ были продолжены в 1959 г. под названием Международного геофизического сотрудничества. Успех МГГ стимулировал ряд последующих более частных мероприятий международного характера, как исследования в Антарктике, Международные экспедиции Индийского и южного Атлантического океанов, Мировая магнитная съемка, Проект верхней мантии, Международный год спокойного солнца и Программа исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП), включающая Глобальный эксперимент. Предшественниками МГГ были Первый (1882–83) и Второй (1932– 33) международные полярные годы. См. международный полярный год. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА. Фактически двухлетний период Международного геофизического сотрудничества, в котором приняли участие 73 страны, в целях согласованных исследований в областях метеорологии, земного магнетизма, аэрономии, солнечной активности, космического излучения. Исследования проводились на нескольких тысячах станций по всему земному шару с использованием также ракет и спутников. На выбранный период (с 1 января 1964 г. по 31 декабря 1965 г.) приходился минимум солнечной активности, в отличие от Международного геофизического года. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАДУС. Одна сотая доля температурного промежутка между точками 0° и 100° международной температурной шкалы. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР ОБ АНТАРКТИКЕ. Договор, подписанный 1 декабря 1959 г. первоначально 15 странами (СССР — с 12 июля 1961 г.), согласно которому южнополярная область должна использоваться только в мирных целях и не служить объектом межгосударственных разногласий. Антарктические естественные богатства считаются международными природными ресурсами. Государства — участники договора об Антарктике обязаны сочетать принцип свободы научных исследований с принципами охраны природы, исключающими проведение испытаний любых видов оружия, в том числе химического, биологического, ядерного. Договор обязывает страны осуществлять меры по охране и сохранению антарктической флоры и фауны. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД. Код для передачи метеорологических (и аэрологических) наблюдений, принятый по международному соглашению. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРИОД. Промежуток времени продолжительностью в одни или несколько суток, заранее установленный по международному соглашению, в течение которого должны производиться метеорологические наблюдения в целях изучения определенной проблемы глобального характера. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД. Международное научное мероприятие, проводившееся дважды, каждый раз в течение годичного промежутка времени, в 1882–83 г. (первый МПГ) и в 1932–33 г. (второй МПГ). В порядке международного сотрудничества и при участии многих стран производились в полярных широтах наблюдения и исследования по специальным программам — метеорологические, гидрологические, геомагнитные и иные. Во второй МПГ исследования, в особенности аэрологические, производились, кроме полярных, и на других широтах Земли; впервые были составлены синоптические карты северного полушария за этот период. По инициативе России в 2007–2008 г. проводился третий МПГ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМВОЛ. Значок, употребляемый для обозначения того или иного метеорологического элемента или явления на синоптических картах, принятый в порядке международного соглашения. Существует система международных символов, соответствующих международному метеорологическому коду. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИНОПТИЧЕСКИЙ КОД. Метеорологический код для передачи результатов наблюдений в синоптические сроки, принятый в международном порядке. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (iUCN — МСОП — international Union of Nature and Nature Resources). Неправительственная международная организация, ведущая исследования и пропаганду охраны природы и рационального использования природных ресурсов. Создана в 1948 г. по инициативе ЮНЕСКО. В ее состав входят представители более 130 стран, в том числе и СССР — России. МСОП выпускает «Красную книгу» и «Список национальных парков и эквивалентных резерватов». МЕЖПЛАНЕТНЫЙ ГАЗ. Плазма в пространстве между планетами солнечной системы. Состоит из электрически заряженных и нейтральных частиц, по большей части солнечного происхождения (протоны, электроны и пр.). Концентрация протоков в М. г. около 500 на 1 см 3 . МЕЖСРОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Наблюдения над атмосферными величинами и явлениями в промежутках времени между стандартными сроками наблюдений. МЕЖДУСУТОЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Многолетняя средняя величина (месячная, годовая) изменения данного метеорологического элемента от одних суток к другим, полученная из абсолютных значений отдельных изменений (независимо от знака). Суточный ход при этом исключен тем, что берутся разности значений элемента за один и тот же срок наблюдений или средних суточных. МЕЖДУСУТОЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДАВЛЕНИЯ. М. и. д. связана с циклонической деятельностью. У земной поверхности она наибольшая зимой и над океанами, наименьшая летом и над материками. Наибольшие значения наблюдаются в северной части Атлантического океана (Фарерские острова, Исландия) зимой — от 8,5 до 10 мб; на ЕТР под теми же широтами зимой М. и. д. около 7 мб, в Южной Европе 4–4,5 мб, а в среднем годовом 2,5–3,5 мб, в тропиках 0,5–1 мб. С высотой М. и. д. сначала медленно убывает, а в верхней тропосфере снова растет, вследствие чего под тропопаузой наблюдается вторичный максимум. Так, в Европе М. и. д. равна: у земли 5,1 мб, на высоте 6 км — 4,3, 8 км — 4,7, 10 км — 4,1 и 18 км — 1,9 мб. МЕЖДУСУТОЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ. М. и. т. характеризует непериодические изменения температуры воздуха, связанные в особенности с адвекцией воздушных масс. Она мала в тропиках и возрастает с широтой; в морском климате меньше, чем в континентальном. Наибольшие ее значения зимой на севере Западной Сибири и во внутренних районах Северной Америки — около 5°. В Западной и Средней Европе М. и. т. зимой около 2°, в Южной Европе 1–1,5°. Летом она в общем меньше, чем зимой. С высотой М. и. т. во всей тропосфере растет, достигая максимума вблизи тропопаузы (так, в Европе от 2,0° у земли до 4,1° на высоте 12 км); затем довольно медленно убывает. МЕЖДУШИРОТНЫЙ ОБМЕН. Обмен воздуха и его свойств, прежде всего тепла и влаги, между низкими и высокими широтами Земли, осуществляющийся путем меридиональных составляющих общей циркуляции атмосферы. Последние связаны в большей мере с циклонической деятельностью в умеренных и высоких широтах. М. о. можно рассматривать, по аналогии с турбулентным обменом, как макротурбулентный обмен. Применяя к процессу М. о. понятия теории турбулентного обмена, можно вычислить соответствующий меридиональный коэффициент обмена. Под широтами 50–55° он имеет наибольшее значение, порядка 8×10 7 г/см*с; от этих широт он убывает к полюсу медленно, к субтропикам быстро. Син. меридиональный обмен. МЕЖДУШИРОТНЫЙ ПЕРЕНОС ТЕПЛА. Перенос тепла воздушными течениями через тот или иной широтный круг в целом за единицу времени — в различные календарные сроки или в среднем за год. Напр., под 30° с. ш. в июле за 1 мин перенос тепла в тропосфере до высоты 8 км из высоких широт в низкие составляет 20 * 10 5 кал, а в январе — из низких широт в высокие 128 *10 5 кал. В северном полушарии перенос тепла с севера на юг происходит только летом, а южнее 10° с. ш. — также осенью; в остальное время, как и в среднем за год, тепло переносится из низких широт в высокие. (кал) МЕЖДУШИРОТНЫЙ ПОТОК ТЕПЛА. Перенос тепла воздушными течениями за единицу времени через единицу вертикальной поверхности, стоящей на данном широтном круге. См. междуширотный перенос тепла. МЕЖЕНЬ. Периоды внутри годового цикла, в течение которых на реках наблюдается малая водность, возникающая вследствие резкого уменьшения притока воды с водосборной площади. В эти периоды преобладающее значение в речном стоке имеют подземные воды, дренируемые гидрографической сетью. Различают зимнюю и летнюю М. К летней (или летне-осенней) М. относят период от конца половодья до осенних паводков, а при их отсутствии — до начала зимнего периода, т. е. до появления на реке ледовых явлений. За зимнюю М. принимают период от начала зимнего периода до начала половодья. Син. низкий сток. МЕЖЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА. Часть четвертичного периода с более мягким климатом, чем во время оледенения. Мы живем в один из таких периодов межледниковья, называемого голоценом. В истории Земли имело место большое количество межледниковых периодов, отличающихся большей продолжительностью, чем ледниковые периоды. Син. интергляциальная эпоха. МЕЖМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ. Воды зоны многолетней мерзлоты, залегающие внутри мерзлых пород. МЕЖПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ. Воды, находящиеся в водоносных пластах, залегающих между пластами водоупорных пород. В большинстве случаев М. в. являются напорными, но если водосодержащий слой заполнен водой не целиком, они ненапорные. К М. в. не относятся грунтовые воды, над которыми местами (в зоне аэрации и в самой зоне насыщения) расположены отдельные водоупорные линзы. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОРСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ММКО). Специализированное учреждение ООН, созданное в 1948 г. СССР являлся ее членом с 24 декабря 1958 г. В рамках ММКО разрабатываются технические и организационноправовые нормы предотвращения загрязнения моря. Одна из важнейших обязанностей ММКО — созыв международных конференций для обсуждения технических и текущих проблем загрязнения моря. МЕЗОАНАЛИЗ. Анализ мезомасштабных явлений, таких как фронты или облачные кластеры (скопления) размером от нескольких километров до нескольких десятков километров. МЕЗОКЛИМАТ. Климат крупной составной части географического ландшафта (урочища). Сюда же следует отнести крупные водохранилища, урбанизированные зоны, крупные лесные массивы. Характеризуется особенностями пограничного слоя, формирующиеся под влиянием мезоциркуляции. Распространяется на десятки километров по горизонтали и сотни метров по высоте. Син. местный климат. МЕЗОКЛИМАТОЛОГИЯ. Учение о мезоклимате или о местном климате. МЕЗОЛИТ. Переходный период внутри эпохи голоцена в развитии современного человечества от древнего каменного века (палеолита) к новому каменному веку (неолиту). Датируется от 12 до 5 тысяч лет назад (в Европе 10–7, на ее севере 5–6 тыс. лет, на Ближнем Востоке 12–9 тыс. лет назад). Син. протонеолит, первичный ранний неолит, эпипалеолит. МЕЗОМАСШТАБНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Движение с масштабом движения порядка 10 3– 10 5 м. МЕЗОМАСШТАБНЫЙ ПРОЦЕСС. Атмосферный процесс, протекающий в масштабе, промежуточном между макро- и микромасштабом. Сюда относятся, напр., бризы, фёны, образование облачных гряд или скоплений и т. п. Фронты и тропические циклоны иногда относят также к мезомасштабным процессам, но вряд ли это оправдано. МЕЗОМЕТЕОРОЛОГИЯ. Исследование атмосферных явлений в масштабе более крупном, чем в микрометеорологии, но менее крупном, чем в масштабе циклонической деятельности. Сюда относятся такие явления, как грозы, тромбы, местные циркуляции типа бризов, влияния местной топографии на макромасштабные атмосферные процессы и пр. Ср. макрометеорология. МЕЗОПАУЗА. Переходной слой между мезосферой и термосферой, на высоте 86–90 км. МЕЗОПИК. Максимум температуры в мезосфере; совпадает со стратопаузой. МЕЗОСФЕРА. Слой атмосферы, лежащей над стратосферой, начиная с высоты около 50 км, и простирающийся до 80–85 км; выше начинается ионосфера. М. характеризуется понижением температуры с высотой примерно от 0°С на нижней границе до –90°С на верхней. МЕЗОСФЕРНЫЕ ОБЛАКА. Облака, образующиеся в слое мезосферы. Син. серебристые облака. МЕЗОТЕРМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ. Синоним умеренно теплого (субтропического) климата по классификации климатов Кеппена. Наблюдается в широтной зоне 30–40°, проникая в высокие широты в западных частях материков. МЕЗОТЕРМИЯ. Такое распределение температуры воды по глубине водоема, при котором максимум температуры находится на некоторой глубине от поверхности. От точки максимума температуры М. убывает к поверхности и дну. М. может возникать при весеннем нагреве воды через лед, летом при прямой температурной стратификации в верхних слоях воды в утренние часы, особенно в ясную штилевую погоду, и осенью в начале процесса разрушения прямой температурной стратификации. МЕЗОТРОФНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Растительность, занимающая в отношении содержания в почве питательных веществ, необходимых для растений, промежуточное положение между евтрофной и олиготрофной. Распространена на болотах переходного типа, где к ней, например, относятся береза, некоторые виды осок, в частности, осока нитевидная, ряд видов сфагновых мхов. МЕЛИОРАЦИЯ. Коренные или действующие в течение длительного периода преобразования территории в целях создания наиболее благоприятных условий для развития сельского хозяйства и получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур или для общего оздоровления местности. К основным видам сельскохозяйственных М. относятся: орошение, т. е. дополнительное увлажнение почвы при недостатке естественной влаги; обводнение, т. е. создание новых и улучшение существующих источников получения воды; осушение, т. е. устранение избыточного увлажнения; борьба с вредным механическим действием воды (эрозия, оползни, размывы, затопления и пр.). МЕЛИОРАЦИЯ КЛИМАТА. Улучшение климата. Мероприятия по изменению местного климата в приземном слое воздуха в нужную для человека сторону, напр.: орошение, обводнение, осушение болот, насаждение лесных полос, правильная планировка городов. До сих пор такие мероприятия проводились преимущественно в целях непосредственного изменения почвенного или гидрологического режима местности, а изменение климата было лишь побочным их результатом. МЕЛКОВОДНАЯ ВОЛНА. Волна, на развитие и распространение которой влияет дно потока. Влияние дна на формирование волны практически начинает сказываться при глубинах, меньших, чем половина длины волны. МЕЛЛЕРА ФОРМУЛА. Формула для расчета поглощения радиации водяным паром:

МЕЛЬНИЧНЫЙ АНЕМОМЕТР. Устар. Син. анемометр с мельничкой. МЕМБРАННАЯ КОРОБКА. См. коробка Види. МЕНИСК. Вогнутая или выпуклая вследствие капиллярности поверхность жидкости в узкой цилиндрической трубке; для смачивающих жидкостей (вода) — вогнутая; для несмачивающих (ртуть) — выпуклая. МЕРА УСТОЙЧИВОСТИ ВОДНОЙ МАССЫ В ВОДОЕМАХ (D). Работа, которую необходимо совершать для того, чтобы переместить всю массу воды озера на высоту, равную разности положения центров тяжести озера при устойчивом и безразличном равновесии где Н — максимальная глубина водоема; ρ y — плотность воды на глубине y; y0 — глубина положения центра тяжести при безразличном равновесии; ω y — площадь, ограниченная изобатой на глубине y. Для вычисления этого выражения строятся объемные и плотностные кривые с учетом выражения Откладывая на оси абсцисс значения

а на оси ординат ρ y — 1, по полученным точкам проводят две кривые, площадь между которыми представляет среднее значение величины D для рассматриваемого водоема. Характеристикой устойчивости также может служить величина относительного градиента плотности по вертикали (в г * см –4 )