Как сфотографировали обратную сторону Луны

7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в истории смогла осуществить фотосъемку обратной стороны Луны. Изображения были переданы с помощью фототелевизионного устройства «Енисей», разработанного Ленинградским НИИ телевидения, который сегодня входит в состав холдинга «Росэлектроника». Сам фотоаппарат АФА-Е1 был изготовлен Красногорским механическим заводом. Сейчас это предприятие называется Красногорский завод им. С.А. Зверева и входит в состав холдинга «Швабе».

Межпланетная станция «Луна-3» была запущена 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л». Через три дня космический аппарат провел фотосессию темной стороны Луны и впервые в мире передал на Землю 29 фотографий части лунной поверхности, которая с Земли никогда не видна.

Все это стало возможным благодаря многолетнему труду сотен инженеров, разработавших ракету-носитель, разгонный блок межпланетной станции, уникальную фототелевизионную аппаратуру «Енисей» и – главное – автономную систему ориентации «Чайка», с помощью которой впервые было реализовано управление положением космического аппарата в межпланетном пространстве.

В отличие от земных условий, в космосе нет внешней среды, в которой осуществляется движение. Не встречая никакого сопротивления, центр масс корабля может двигаться по заданной траектории бесконечно долго, а корпус корабля – беспорядочно вращаться вокруг него. Именно так, кувыркаясь, и передвигаются в пространстве межпланетные станции.

Обычно на это не обращают особого внимания. Но «Луна-3» должна была сделать фотографии – а для этого ее следовало жестко зафиксировать. Именно эта задача была поставлена перед коллективом исследователей и инженеров, возглавляемых Борисом Викторовичем Раушенбахом. И ученые справились с ней блестяще.

7 октября 1959 года, спустя трое суток после успешного старта, станция «Луна-3» оказалась в заданной точке траектории. Обратная сторона Луны находилась прямо перед ней на расстоянии 65 200 километров, Солнце было позади, а Земля, свет которой мог помешать системе ориентации, оказалась далеко в стороне. Непосредственно перед съемкой «Чайка» придала станции кратковременное вращательное движение, чтобы солнечные лучи равномерно прогрели ее корпус и процессы химической обработки полученных снимков прошли без проблем, а в ходе самого фотографирования постоянно удерживала движущуюся станцию кормой к Солнцу.

Изображения были переданы с помощью фототелевизионного устройства «Енисей», разработанного Ленинградским НИИ телевидения. Сам фотоаппарат АФА-Е1 был изготовлен Красногорским механическим заводом.

Сегодня Красногорский завод имени С.А. Зверева является одним из ведущих отечественных предприятий в области создания оптико-электронной продукции различного назначения. На КМЗ успешно разрабатываются средства контроля космического пространства, системы дистанционного зондирования Земли с воздушных носителей и из космоса «Геотон», оптико-электронная многозональная аппаратура дистанционного зондирования Земли «Гамма», а также гиперспектральная съемочная аппаратура (ГСА).

Особенно знаменитым Красногорский завод стал благодаря малоформатной фотокамере «Зоркий», которая превратилась в символ города, а также первому отечественному зеркальному фотоаппарату «Зенит», созданному в 1952 году. Новинка приобрела такую популярность, что уже через три года с заводского конвейера сошла миллионная фотокамера. Малоформатный любительский фотоаппарат стал родоначальником целого поколения зеркальных фотокамер.

Сейчас фотоаппараты Красногорского завода славятся своим качеством. Но тогда, в конце 1950-х, состояние сигнала было неустойчивым, уровни шумов зашкаливали. Снимки Луны были сделаны на обычную фотопленку. Проявлялись они прямо на борту станции. После чего, посредством телепередачи с использованием метода бегущего луча (сегодня он применяется в сканерах), были отправлены на Землю.

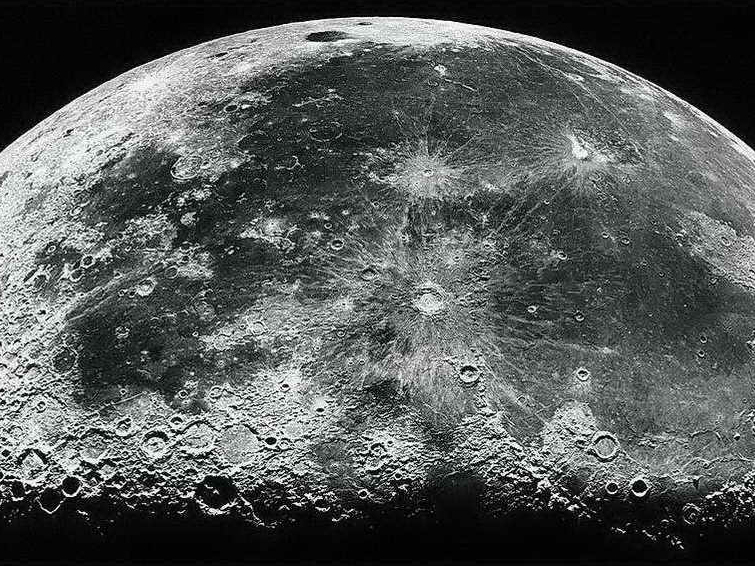

В итоге на полученных кадрах мало что можно было разглядеть, лишь некоторые элементы рельефа. Однако они все равно обеспечили Советскому Союзу приоритет в этой области. На карте спутника Земли появились объекты, названные по-русски: кратеры и цирки Курчатова, Лобачевского, Менделеева, Попова, Склодовской-Кюри, лунное море Москвы.

«Чайка» легла в основу множества систем управления межпланетными и пилотируемыми космическими кораблями, системы автоматического и ручного управления и стыковки пилотируемых космических аппаратов, а также бортовых цифровых ЭВМ серии «Салют». Одним словом, она положила начало эре управляемых космических полетов.

А сама станция «Луна-3» фактически запустила механизм космической гонки. Именно благодаря ей в США появилось агентство NASA, а ассигнования на развитие космических технологий были многократно увеличены как в США, так и в СССР.

Источник

Первое фото темной стороны луны. Третья победа СССР.

Космическая гонка в самом разгаре, новые аппараты создавались и запускались с невероятной скоростью. Практически сразу после рекордного полёта Луны-2 , в том же 1959 году была запущена Луна-3 — советская автоматическая межпланетная станция, целью которой стала получение первого в истории фото обратной стороны луны!

В советской прессе миссия называлась — «третья советская космическая ракета», символично, этот полёт стал третьей крупной победой в космической гонке.

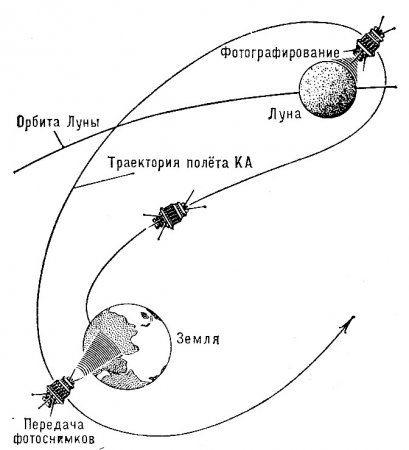

Аппарат был запущен 4 октября 1959 года с «Байконура». Траектория полета была рассчитана в математическом институте им. Стеклова и предполагала первый в мире гравитационный манёвр. Траектория предполагала возвращение аппарата так, чтобы можно было отследить его со станций расположенных на территории СССР.

Луна-3 была первым аппаратом, который мог автоматически ориентироваться в космическом пространстве, система «Чайка» включала в себя множество датчиков, азотных микродвигателей, гироскопов и даже прообразом компьютера — счетно-решающим устройством! На тот момент этот аппарат был крайне технологичен.

На аппарате было установлены 2 телеобъектива, которые вели съемку в течении 40 минут с расстояния 67 тысяч километров. Аппарату удалось заснять почти половину поверхности спутника. Съемка велась на специальную пленку, которая проявлялась на борту аппарата, а затем обработанное изображение отправлялось фототелевизионной системной на землю.

Космос — агрессивная среда, и обычная фото-плёнка неизбежно испортится под напором радиации и перепадов температур, однако для «Луны-3» специальную плёнку нашли — в американских разведывательных зондах WS-119L, которые сбивались над территорией нашей страны зенитчиками. В таких зондах использовалась специальная пленка как раз подходящая к таким условиям. Чего добру пропадать?

Передача полученных данных шла аналоговым методом, на земле данные записывались на различные носители, но почти все записи не удалось воспроизвести, адекватные изображения удалось получить только с камеры бегущего луча и то, попытка чуть не была провалена т.к. сигнал шел с сильными помехами. Только спустя множество попыток и дней удалось получить 17 изображений, на которых можно было различить детали рельефа.

Источник

Станция луна 3 сфотографировала луну

«Луна-3» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. В ходе полёта были впервые получены изображения обратной стороны Луны.

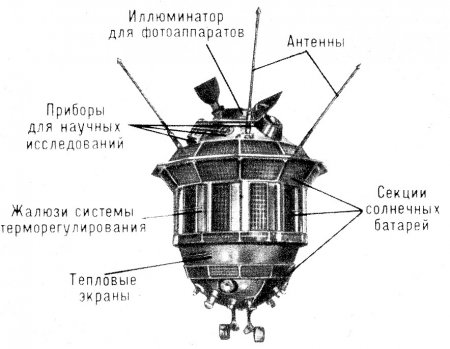

Автоматическая межпланетная станция серии «Е-2» существенно отличалась от космических аппаратов, запущенных ранее. Основные конструкционные отличия диктовались тем, что в определенный период своего движения по орбите «Е-2» становился ориентированным аппаратом, способным проводить астрономические наблюдения заранее выбранного небесного тела, в данном случае — Луны. Причем, в качестве источников тока для питания аппаратуры ориентации использовались солнечные батареи.

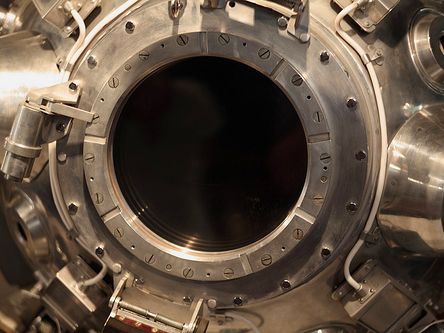

Конструктивно эти станции изготовили в виде герметичного сварного цилиндрического контейнера из алюминиевого сплава со сферическими днищами. Длина контейнера — 1,3 м, средний диаметр — 94 см, максимальная ширина — 1,2 м. На наружной поверхности устанавливались панели солнечных батарей, жалюзи системы терморегулирования, антенны радиокомплекса, иллюминаторы, датчики научной аппаратуры, датчики и микродвигатели системы ориентации. Внутри на раме разместили аппаратуру радиокомплекса, автоматики, научных исследований, фототелевизионный комплекс «Енисей» и буферные батареи электропитания.

Фототелевизионный комплекс «Енисей» разработали сотрудники ленинградского НИИ-380, впоследствии известного как Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения (ВНИИ телевидения). Это был не просто фотоаппарат, но и проявочный устройство, и передатчик (через бортовую радиолинию) полученных после обработки изображений. Неслучайно его называли в шутку «банно-прачечным трестом».

Комплекс имел два объектива с фокусными расстояниями 200 и 500 мм для одновременной съемки двух кадров в двух масштабах Эта методика оснащения телевизионной системы двумя телекамерами (двумя сменными объективами) потом многократно использовалась в космических аппаратах, создаваемых для изучения Солнечной системы. Объектив с фокусным расстоянием 200 мм формировал изображение диска Луны, полностью вписывающееся в кадр. Крупномасштабное изображение Луны выходило за пределы кадра, но давало увеличение четкости, соответствующее увеличению фокусного расстояния. В обоих случаях формировались телевизионные кадры с четкостью не ниже 1000 строк

Рассматривалось два комплекта фототелевизионной аппаратуры — в итоге остановились на том, который создавался для станции «Е-2А». Ее и приняли к дальнейшей разработке.

Система ориентации станции «Е-2А» включала комплект из восьми датчиков положения Солнца, блок датчиков положения Луны, блок датчиков угловой скорости, систему исполнительных органов (микродвигатели, работающие на сжатом азоте) и счетно-решающий блок, преобразующий сигналы датчиков в команды. Это была первая система активной ориентации космического аппарата. Общая разработка, изготовление и испытание системы ориентации проводились в НИИ-1 МАП под руководством Бориса Викторовича Раушенбаха (1915—2001).

Необычной была и конфигурация солнечных батарей. Дело в том, что на всей траектории полета, кроме участка фотографирования, станцию не ориентировали на Солнце. В то же время для выполнения всей программы работ ее химические батареи нуждались в постоянной подзарядке. И тогда, после сложных расчетов была выбрана оптимальная форма солнечных батарей, позволяющая при любом положении станции относительно Солнца получать ток практически одинаковой величины.

Общий вес третьей ступени без топлива составил 1553 кг, вес отделяемой станции «Е-2А» — 278,5 кг.

Контроль за траекторией полета «лунников», прием и обработка телеметрической и научной информации выполнял командно-измерительный комплекс (КИК), где работали преимущественно военные специалисты. Результаты измерений движения станций в межпланетном пространстве непрерывно поступали из Центра и пунктов КИКа в Отделение прикладной математики АН СССР и вычислительного центра Министерства обороны СССР.

Космический аппарат «Луна-3» («Е-2»)

Запуск межпланетной станции «Е-2А» ракетой «Р-7» (8К72, № Л1-8, «Восток») состоялся 4 октября 1959 года. В прессе прошло сообщение о запуске «Луны-3».

Для обеспечения максимальной надежности приема бесценных лунных снимков было решено: кроме временного центра связи и пункта управления на горе Кошка близ Симеиза (Крым), расположенного рядом с филиалом Пулковской обсерватории, оборудовать дублирующий измерительный пункт КИК на Камчатке. Сеансы связи со станцией в крымском измерительном пункте велись днем и ночью, на них присутствовал сам Сергей Павлович Королев и его коллеги, почти не отдыхая.

Станция вышла на эллиптическую орбиту с апогеем 480 000 км и перигеем 47 500 км. Траектория полета была выбрана с таким расчетом, чтобы в момент максимального сближения с Луной (6200 км) аппарат находился от нее южнее, а на полученных снимках было видно достаточное количество известных объектов, что необходимо для нанесения координатной сетки на карту Луны.

Съемка проводилась 7 октября, когда Солнце освещало около 70% ее обратной стороны. «Луна-3» сфотографировала почти половину поверхности Луны, из них две трети — невидимой с Земли стороны.

Схема орбиты аппарата Луна-3

После проявления пленки на борту станции, изображения передавались с помощью фототелевизионной системы в двух режимах — медленном на больших расстояниях и быстром — при подлете к Земле. Передача изображения осуществлялась аналоговым методом камерой бегущего луча. На наземной стороне прием совершался несколькими приборами: съемкой камеры бегущего луча на кинопленку, фотографированием с экрана скиатрона, записью на магнитную ленту и прямой вывод изображения на термохимическую бумагу. Записи на магнитную ленту не удалось воспроизвести, изображения на термобумаге и скиатронах позволяли только оценить сюжет изображения. Единственным удачным методом регистрации оказался с использованием камеры бегущего луча. При полете к Луне и при приеме сигналов качество сигнала было плохим, высоки были уровни шумов. Принятые картинки позволили определить некоторые элементы рельефа, но в сеансе связи, когда станция подошла поближе к Земле и можно было повторить прием с большим отношением сигнал-шум, установить связь со станцией не удалось.

Интересный факт. 31 декабря 1959 года Сергей Королев собрал ближайших сотрудников своего ОКБ-1 для традиционного подведения итогов года и новогоднего поздравления.

«Наш подвиг, — сказал Сергей Павлович, — оценен не только человечеством, но и богатым французским виноделом. Он объявил, что подарит тысячу бутылок шампанского тем, кто покажет обратную сторону Луны. Он был уверен, что ничего у нас не получится и не боялся риска. Но проиграв, он сдержал слово. Правда, вышла заминка. Винодел обратился в наше посольство в Париже с просьбой сообщить, в чей адрес выслать шампанское. Посольство растерялось и запросило МИД. МИД после многоярусных согласований дал указания отправить бутылки в адрес президиума Академии наук. Теперь нам выпала честь получить несколько десятков бутылок шампанского со склада Академии наук. Вам перепадет по паре бутылок, остальные разойдутся среди аппарата и других непричастных».

Ракетчики много и долго злословили по этому поводу. Но все же привезти вечером домой на семейную встречу Нового года французское шампанское, полученное в подарок за Луну, — согласитесь, такой шанс выпадает раз в жизни!

Источник

.jpg)