Исследование Солнца

Долгие тысячелетия Солнце было объектом поклонения и главной фигурой в мифах и легендах. Многие культуры считали его сверхъестественным или божественным по природе. Давайте проследим за историей исследования Солнца. Ранние записи о единственной звезде Солнечной системы встречаются в протоиндоевропейской мифологии, где Солнце показано в виде восходящей к небу колеснице. В германской мифологии эта колесница называлась Сол, у ведов – Сурья, а у норвежцев – Сольвенен.

Позолоченная сторона щита в норвежской солнечной колеснице

В Месопотамии Солнце называли Уту – бог справедливости и потомок Луны. У вавилонян и ассирийцев – Шамас. В Египте – Ра, поклонение которому распространилось по всему царству с 25-го века до н.э.

В Новом Свете инки, майя и ацтеки полагали, что Солнце нуждается в человеческих жертвах. У ацтеков это был бог войны, а у греков – Гелиос, который также путешествовал на колеснице по небу.

Божество Сол на монетке римского императора Константина I (примерно 315 г. н.э.)

У римлян это был Сол, лик которого изображали на монетках в 3-м веке н.э. 25 декабря праздновали рождение Солнца. В Китае его считали мудрым дедушкой, правящем в Солнечном Дворце.

Поклонение Солнцу включало и создание храмов и дворцов в его честь. К примеру, в Египте, Мальте, Англии и Ирландии еще остались каменные мегалиты, созданные для определения летнего и зимнего солнцестояний. Стоит отметить, что все это в определенном смысле первобытные методы исследования Солнца, где звезду ассоциировали с богом, а не стандартным небесным телом. Следует переместиться дальше и увидеть, как выглядели научные методы исследования.

Люди наблюдали все внимательнее и начали появляться первые научные концепции. В 1-м тысячелетии до н.э. вавилонские мудрецы отметили, что перемещение звезды по эклиптике лишено однородности. Позже мы поймем, что все дело в движении планеты Земля.

Иллюстрация геоцентрической системы Птолемея, созданная Бартоломеу Велью в 1568 году

В 5-м веке до н. э. Анаксагор говорит, что Солнце – огненный шар, чей свет отражается от Луны. В 3-м веке до н. э. Эрастофен предлагает первую дистанцию Солнца от Земли – 148-153 млн. км. В это же время Аристарх Самосский считает, что Солнце находится в центре Вселенной, а планеты совершают обороты вокруг него. Позже эту точку зрения поддержат исламские и индийские астрономы.

В 1032 году Ибн Сина наблюдает за транзитом Венеры и понимает, что планета находится ближе к Солнцу, чем мы. Солнечные пятна отобразили и задокументировали в Китае в 206 г. до н. э.

Пластина с солнечными пятнами, созданная в 1612 году

Революционной для понимания Солнечной системы и места в ней Земли и других планет стала модель Николая Коперника (гелиоцентрическая модель мира), где Солнце находилось в центре Вселенной. Появление в 17-м веке телескопа помогло отобразить первые детали звезды и планет. В 1672 году Кассини смог вычислить дистанцию к Марсу, что помогло определить точную отдаленность от Солнца. Согласитесь, что в этих работах прослеживается больше научных методов, чем в период обожествления.

В 1666 году Исаак Ньютон первым наблюдал за солнечным светом через призму и доказал, что видит несколько цветов. В 1800 году Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение. Спектроскопические исследования начали зарождаться в 19 веке на основе изучения светового звездного спектра.

Солнце, наблюдаемое в EUV между минимумом (слева) и максимумом (справа)

Еще одним этапом в изучении стало развитие термодинамики, где главным вкладчиком выступил Уильям Томпсон. Он предложил, что Солнце – постепенно остывающее жидкое тело, излучающее внутренний тепловой запас.

Герман фон Гельмгольц предложил возраст звезды в 20 млн. лет, что не сходилось с земным возрастом (тогда считали 300 млн. лет). В 1920 году Артур Эддингтон сообщил, что давление и температура в ядре способны привести к слиянию, что и вызывает выработку энергии.

Исследование

Давайте рассмотрим новые современные исследования Солнца. Космическая эпоха 20-го века помогла ответить на большую часть вопросов. В 1959-1968 гг. к Солнцу направились первые спутники – Пионеры 5, 6, 7, 8 и 9. Они сумели получить первые данные о солнечном ветре и магнитном поле.

В 1970-х гг. стартуют Гелиос 1 и 2, остановившиеся на орбитальном пути Меркурия и получившие обновленные и более точные сведения о ветре и короне. В 1973 году появляется космическая станция Skylab, использующая для изучения солнечную обсерваторию Аполлон.

В 1980-м году начали изучать гамма, рентгеновские и УФ-лучи. В 1991 года Япония запускает спутник Yohkoh, который до 2001 года наблюдал за вспышками. Наконец в 1995 году появляется космическая обсерватория SOHO. Она установилась в точке Лагранжа и функционировала до появления в 2010-м SDO. В 2006 году для наблюдений отправили STEREO.

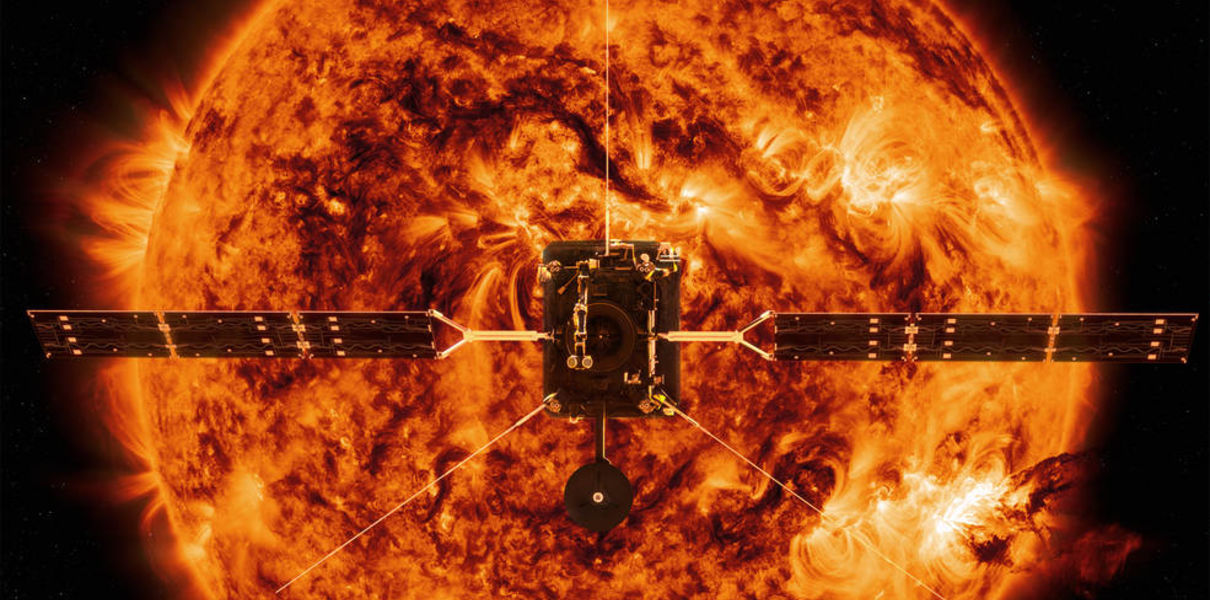

Но это не последние миссии. Солнце крайне важно, потому что от его активности зависит комфорт и возможность нашего выживания, а также космическая погода. В 2017 ЕКА планирует отправить Solar Orbiter, который установится на дистанции в 0.28 а. е. к звезде и будет фиксировать ее перемены. В 2018 году может стартовать зонд Plus НАСА, который подойдет на 8.5 солнечных радиусов и будет заниматься измерением частичек и энергии солнечной короны.

Не будем забывать, что кроме энергии и тепла, Солнце щедро поливает нас радиацией, от которой спасает только земное магнитное поле. Но Земле повезло с позицией, поэтому звезда стала источником жизни, который периодически пытается нас убить. Ниже можно ознакомиться со знаменательными датами изучения Солнца.

Космические аппараты, исследовавшие Солнце

- 150 г. до н.э. – Птолемей создает «Альмагест», в котором описывает модель нашей системы. Она считалась верной до 16 века;

- 1543 г. – Николай Коперник демонстрирует работу «Революции небесных тел», в которой продвигает гелиоцентрическую (Солнце в центре) модель;

- 1610 г. – Галилео Галилей и Томас Харриот отдельно наблюдают за солнечными пятнами в телескопы;

- 1645-1715 гг. – Активность солнечных пятен не сократилась, что могло привести к небольшому ледниковому периоду. Обычно замершие реки оставались жидкими круглый год на более низких высотах;

- 1814 г. – Обнаружение спектральных линий на Солнце. Стали отпечатками элементов в 1859 году;

- 1826-1843 гг. – Официальное признание существования цикла солнечных пятен;

- 8 июля 1842 г. – Первый ИК-обзор солнечной короны, выполненный в период полного затмения в Милане;

- 1848 г. – Солнечные пятна отображают более прохладную температуру, чем остальная фотосфера;

- 1 сентября 1859 г. – Первый обзор вспышки и ее геомагнитных эффектов на Земле;

- 18 июля 1860 г. – Первый зарегистрированный выброс корональной массы, зафиксированный в момент затмения;

- 1942 г. – Впервые заметили солнечное радиоизлучение;

- 1946 г. – Первый ракетный обзор нашей звезды;

- 7 марта 1962 г. – НАСА отправляет орбитальную солнечную обсерваторию (OSO-1);

- 1973-1974 гг. – Команда Skylab использует телескоп Аполлон для многоспектрального солнечного анализа с земной орбиты;

- 1994 г. – Первая миссия (Улисс) по изучению космического пространства выше и ниже солнечных полюсов;

- 26 июня – 5 ноября 1994 г. – Улисс выполняет первые наблюдения за солнечными полярными участками;

- 8 сентября 2004 г. – Аппарат Генезис доставляет образцы солнечного ветра, собранные на удаленности в 1.5 млн. км;

- 23 апреля 2007 г. – Аппарат STEREO создал первые 3D-изображения Солнца;

- Февраль 2010 г. – Обсерватория Солнечной Динамики приступает к изучению формирования солнечной активности и космической погоды через вычисление внутреннего звездного пространства, магнитного поля, раскаленной плазмы короны и уровня яркости;

- 6 февраля 2011 г. – Зонд STEREO переходит на противоположную солнечную сторону, непрерывно передавая обратно снимки;

Источник

Как изучают Солнце? Описание, фото и видео

Ученые занимаются исследованием Солнца, и многих людей интересует, как именно они справляются с такой задачей. Ведь расстояние от Земли до этой ближайшей к нам звезды составляет 149 миллионов километров. К тому же, наблюдение за дневным светилом осложняется тем, что смотреть на него подолгу нельзя, это чревато ожогом сетчатки. Даже если человек собирается понаблюдать за Солнцем без оптики, своими глазами, ему необходимо обеспечить затемнение, и обычных темных очков для этого будет недостаточно.

Как же ученым удается пронаблюдать за таким сложным объектом? Подобные вопросы задают все любознательные люди, и на них стоит дать ответ.

История наблюдения за Солнцем

Люди наблюдали за Солнцем издавна – и даже более того, поклонялись ему. Во всех древних религиях имеется бог – Солнце, как правило, он же – бог – отец всего мира. Даже тысячи лет назад человечество понимало важность солнца, света и тепла, которое оно дает. Во многих древних религиях считалось, что дневное светило поднимается по утрам на небосвод на колеснице, которую несут лошади под управлением солнечного божества. Сол, Сурья, Гелиос – все это имена богов света, которым поклонялись древние люди.

Важность солнечного бога в некоторых пантеонах была настолько высокой, что ему регулярно приносили человеческие жертвы – так делали древние индейцы. Затмение же светила повсеместно считалось дурным предзнаменованием, люди боялись этого явления, несмотря на то, что уже в древности жрецы отмечали цикличность такого явления.

Тогда не было возможности рассмотреть солнечный диск так, как это могут сделать современные ученые, и ближайшая к нашей планете звезда была большой загадкой для людей.

Современные исследования Солнца

Сегодня возможности для исследования Солнца стали куда более широкими. В космос запускаются космические аппараты, которые делают фотоснимки, регистрируют рентгеновские лучи, которые идут от звезды, могут фиксировать пульсации и другие происходящие на поверхности процессы. Разумеется, они не могут приблизиться вплотную или сесть на поверхность раскаленного светила, однако они успешно собирают огромный объем информации дистанционно. Наблюдают Солнце и с поверхности Земли. Для этого существуют особые телескопы с затемнением и другое специализированное оборудование, которое позволяет людям не рисковать глазами.

История исследований Солнца в 20-м веке

В 20-м веке началась космическая эра, первые спутники были направлены к Солнцу в 1959-1968 годах. Это были Пионеры, принадлежащие СССР, они получили первую точную информацию о солнечных ветрах, магнитном поле светила. Спутники серии Гелиос, которые останавливались на орбите ближайшей к Солнцу планеты Меркурия, стартовали в 1970-х годах, они смогли дать новые сведения о короне Солнца и ветрах.

Далее, в 1973 году, стартовал проект Skylab на базе обсерватории Аполлона. В 1991 году к исследованиям присоединяется Япония с проектом Yohkoh, этот спутник изучал солнечные вспышки вплоть до 2001 года. Лаборатория SOHO, позиционировавшаяся на позиции Лагранджа, работала с 1995 года по 2010, пока ее не заменил SDO. А в 2006 году в космос отправили STEREO – также для наблюдения Солнца. На данный момент исследования продолжаются, для этой цели планируется отправлять новые миссии.

Что мы знаем о Солнце сегодня?

Когда-то считалось, что на Солнце происходит процесс горения, по тому же принципу, что и в любой печи или костре на Земле. Именно этому фактору приписывалась способность звезды дарить тепло. В эру первых открытий в сфере радиации ученые стали указывать на то, что Солнце – это большая ядерная станция природного происхождения. Точного ответа на вопрос касаемо происходящих в звездах процессах и механизмах их нагрева все еще нет, ученые пока не смогли до конца исследовать подобные процессы. Однако несколько гипотез все же существует.

На данный момент ученый мир располагает главным образом фактами, которые были выяснены при наблюдении Солнца посредством использования современного оборудования. Так, радиус нашего светила составляет 695,990 км, это целых 109 радиусов Земли. Приблизительная масса составляет 333 земных, а возраст приравнивается к 4.57 млрд. лет. Приблизительная температура ядра составляет 15,600,000° К, а поверхностного слоя – 5770° К на уровне фотосферы. Слои Солнца имеют не равномерную температуру, показатели чередуются, ученые по сей день не могут объяснить этого факта.

Один оборот вокруг оси совершается звездой за 27 земных суток, при этом движение на экваторе происходит быстрее, на полюсах же оно замедлено. Солнечная активность циклична, периодически на поверхности появляются пятна – места пониженной температуры. Также на Солнце бывают вспышки.

Таким образом, Солнце – это сложный для изучения объект, однако современные технологии позволяют ученым добиваться определенных результатов. Новые данные о земном светиле поступают регулярно, они внимательно изучаются, на их основании строятся гипотезы. Хочется верить, что в ближайшее время ученые найдут ответы на все вопросы, связанные с Солнцем.

Интересное видео о Солнце

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Что обнаружил зонд Parker Solar Probe, подлетевший максимально близко к Солнцу

С начала 2019 года зонд Parker Solar Probe, запущенный НАСА для исследования Солнца, трижды подходил к звезде ближе, чем любой другой космический корабль. Во время максимального сближения расстояние между аппаратом и Солнцем составляло всего 15 млн км — примерно половина расстояния между Солнцем и Меркурием, а температура окружающей среды — около 1 000 °C. Теперь космическое агентство опубликовало четыре научных статьи с первыми результатами семилетней миссии. За неполный год работы Parker удалось выяснить, что солнечный ветер формируется иначе, чем считали ученые, — а также открыть несколько новых явлений в короне Солнца, которые с Земли зафиксировать было невозможно. «Хайтек» рассказывает, что ученые узнали из первых данных зонда и какое влияние это окажет на науку.

Почему важно исследовать Солнце

Солнце — типичная звезда, каких много во Вселенной. Но, в отличие от других звезд, оно находится ближе всего к Земле — настолько близко, что наша планета в определенном смысле расположена внутри внешней части ее атмосферы.

Несмотря на значительное расстояние между нашей планетой и звездой, около 149 600 000 км, Землю постоянно омывает солнечный ветер — потоки ионизированного газа, которые формируются во внешней части солнечной атмосферы, так называемой короне.

От интенсивности солнечного ветра — космической погоды — зависят полярные сияния и стабильность магнитного поля Земли, возмущение которого может привести к возникновению помех в работе электронных приборов. Мощные вспышки в короне часто приводят к выходу из строя спутников и нарушению работы навигационных систем.

Солнечная активность влияет и на процесс эволюции разных форм жизни, а изучение звезды позволит понять механизм развития жизни на планетах в других системах. Если, конечно, жизнь существует где-то кроме Земли.

Несмотря на несколько столетий изучения, астрономам пока известно о Солнце относительно немного — например, ученые не знают, как именно ведет себя солнечный ветер в определенных ситуациях, какие процессы происходят в короне и что свидетельствует о начале ее активности. Изучение осложняется тем, что оно является крайне ярким объектом, температура на орбитах крайне высока, — поверхность разогрета более чем на 6 000 °C. Поэтому ни один исследовательский аппарат до сих пор не мог подойти к звезде достаточно близко, чтобы ее детально изучить.

Первым подобным аппаратом стал зонд Parker Solar Probe, оснащенный защитным керамическим экраном, способным выдержать температуру до 1 450 °C.

Процесс сближения Parker с Солнцем продлится в течение семи лет: за это время аппарат должен будет пройти 24 орбиты, постепенно приближаясь к центру нашей системы — в самой близкой точке он окажется на расстоянии всего около 6 млн км от звезды. Это самое маленькое расстояние, на которое когда-либо рукотворный аппарат подходил к Солнцу. Корабль также побьет рекорд самого быстро движущегося космического корабля относительно Солнца. Он достигнет скорости почти в 700 000 км/час к 2024 году, когда подойдет к звезде на расстояние 9-10 ее радиусов.

На борту находятся четыре научных эксперимента: Fields, который изучает электрические и магнитные поля; IS☉IS, измеряющий заряженные частицы высокой энергии в солнечном ветре и короне; WISPR — для исследования солнечного ветра и других структур; SWEAP, который измеряет состав различных типов частиц в солнечном ветре.

Что нового узнали ученые?

Сейчас Parker находится на расстоянии примерно в 24 млн км от Солнца — это ближе, чем среднее расстояние от звезды до Меркурия. Аппарат уже находится на меньшем расстоянии, чем рекордно близкая к звезде миссия «Гелиос-2», запущенная в 1976 году.

Зонд движется на максимальной скорости, которую когда-либо удавалось развить рукотворному аппарату — около 342,79 тыс. км/час. Аппарат уже отправил несколько пакетов данных на Землю — на их основе ученые из НАСА написали четыре научных статьи о поведении Солнца.

«Эта совершенно новая информация о том, как работает наша звезда, поможет нам понять, как Солнце меняет космическую среду во всей нашей Солнечной системе», — говорится в сообщении профессора Николя Фокса.

Формирование солнечного ветра

Parker уже дал ученым новые данные о движении солнечного ветра — оказалось, что он движется совершенно иначе, чем считалось. С помощью аппарата астрономы впервые увидели, как вблизи поверхности Солнца магнитное поле солнечного ветра меняется на 180°. Этот процесс за короткое время разгоняет потоки до гигантских скоростей — около 482,803 км/час.

Ученые полагают, что развороты магнитного поля, так называемые обратные переключения, играют решающую роль при нагреве солнечной короны. В их результате происходит короткая бомбардировка Земли очень быстрым потоком солнечного ветра — затем его скорость снижается до нормальных значений. Понимание этого процесса позволит уточнить прогнозы космической погоды — и обезопасить спутники и радиоприборы.

Пыль на ветру

Зонд также впервые обнаружил доказательство уменьшения частиц межпланетной пыли, которая заполняет Солнечную систему рядом со звездой. Этот эффект был предсказан теоретиками почти 100 лет назад, однако наблюдать его ученым до сих пор не удавалось.

Данные, собранные Parker, показали, что на расстоянии около 24 млн км от Солнца частицы космической пыли становятся меньше в размерах, а на расстоянии примерно в шесть радиусов звезды исчезают вовсе. Теория гласит, что частицы либо полность уничтожаются излучением, либо вылетают из этой области вместе с солнечным ветром.

При этом пока зона, полностью свободная от пыли, недоступна для непосредственных наблюдений зонда. Предполагается, что однозначно подтвердить ее существование удастся примерно через год — когда Parker подойдет еще ближе к звезде.

Солнечный ветер и вращение Солнца

С помощью инструмента SWEAP аппарат также подтвердил расчеты теоретиков о том, что вращение Солнца связано с солнечным ветром.

Большинство измерений солнечного ветра на сегодняшний день проводились на расстоянии в 90 млн км от Земли, где поток движется строго радиально. Поэтому понять, как именно солнечный ветер движется рядом с источником и на что влияет направление вращения, можно только непосредственно рядом с Солнцем.

Теперь Parker подтвердил, что рядом с источником солнечный ветер тесно связан с вращением звезды. При этом данные со SWEAP показали, что поток превращается в однородный ближе к Солнцу, чем предполагали теоретики.

Электрические частицы

Близкий подлет к звезде позволил зонду увидеть явления, которые слишком малы и кратковременны, чтобы их можно было наблюдать с Земли или с орбиты. Речь идет об энергетических вспышках в потоке солнечных частиц с необычно высоким уровнем тяжелых элементов.

«События, связанные с солнечными энергетическими частицами, важны — они могут возникать неожиданно и приводить к изменениям космической погоды. В частности, они могут причинить вред здоровью космонавтов. Поняв источники, ускорение и перенос солнечных энергетических частиц, мы сможем лучше защитить людей в космосе в будущем», — говорится в сообщении НАСА.

Что дальше?

Parker Solar Probe совершил полет по третьей научной орбите вокруг Солнца из 24 запланированных. Впереди у аппарата еще около 18 млн км — астрономы рассчитывают, что приближение к Солнцу позволит аппарату собрать достаточно данных, чтобы ответить на два главных вопроса.

Первый касается солнечного нейтрино — ученые пока не понимают, почему фактическое количество элементарных частиц, которые возникают в ядре Солнца в результате ядерных реакций, меньше предсказанного.

Второй вопрос связан с аномальной температурой солнечной короны — замеры показали, что она составляет более миллиона градусов Кельвина, тогда как поверхность звезды нагрета всего до 6 000 °C.

Источник