Космическая гонка

Главная > Реферат >История

Космическая гонка — напряжённое соперничество в области освоения космоса между СССР и США в период с 1957 по 1975 годы. В число событий гонки входят запуски искусственных спутников, полёты в космос животных и человека, а также высадка на Луну.

Термин получил своё название по аналогии с гонкой вооружений. Космическая гонка стала важной частью культурного, технологического и идеологического противостояния между СССР и США в период холодной войны. Это было обусловлено тем, что космические исследования не только имеют большое значение для научных и военных разработок, но и оказывают заметное влияние на моральный дух.

Истоки гонки лежат в германских разработках дальнобойных боевых ракет времён Второй мировой войны, однако старт был дан 4 октября 1957 года, когда Советским Союзом был запущен первый искусственный спутник Земли «Спутник-1».

В ходе большой космической гонки СССР и США стали первыми и главными «космическими державами», способными выводить на орбиту спутники своими ракетами-носителями, и «космическими сверхдержавами», начавшими пилотируемые космические полёты.

В настоящее время США выходит из большой космической гонки из-за экономического кризиса и последовавшего за ним свёртывания космической программы «Спейс шаттл».

Столетиями люди интересовались ракетами и их использованием. В Китае их применяли в военном деле со времён династии Сун, а уже в XIX веке примитивные ракеты довольно широко применялись и на суше и на море. В 1880-х гг русским учёным Константином Циолковским была разработана теория многоступенчатой жидкотопливной ракеты, способной достичь космоса. Формула Циолковского и по сей день используется в разработках ракет. Также Циолковский сделал первое теоретическое описание искусственного спутника.

В 1926 году Роберт Годдард построил первую ракету на жидком топливе.

1.1. Немецкие разработки

После Первой мировой войны по условиям Версальского договора Германии было запрещено иметь дальнобойную артиллерию, поэтому командование рейхсвера проявляло интерес к ракетному оружию. С середины 20-х гг немецкие инженеры экспериментировали с ракетами и к 1942 году, благодаря Вернеру фон Брауну, достигли существенных успехов.

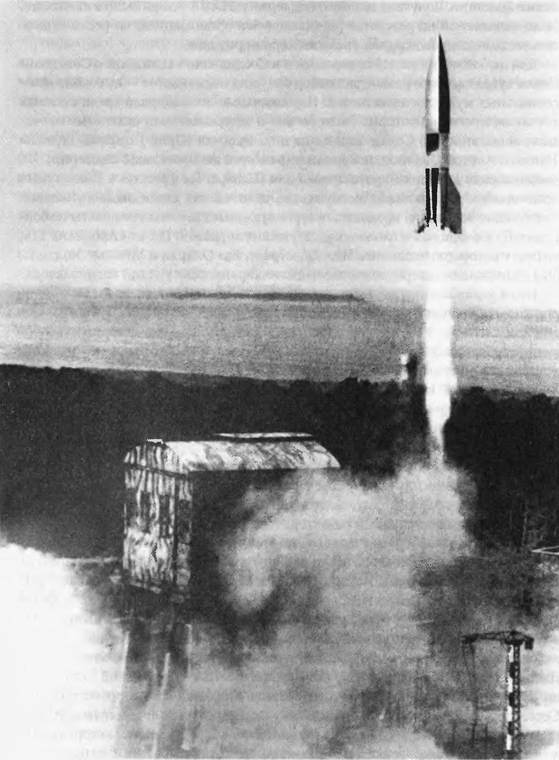

Немецкая баллистическая боевая ракета А-4, запущенная в 1942 году, стала первым аппаратом, достигшим космической высоты в наивысшей точке суборбитальной траектории полёта. В 1943 году Германия начала серийный выпуск этих ракет под названием «Фау-2». Ракета несла боезаряд массой в 1000 кг, а её дальность достигала 300 км. В основном их использовали для бомбардировок городов антигитлеровской коалиции. Впрочем, их эффективность оказалась весьма низкой по сравнению с гигантскими ресурсозатратами на их производство. На базе использовавшейся ракеты А-4 были разработаны и частично испытаны также военные проекты баллистико-планирующих ракет А-4b и баллистических двухступенчатых ракет А-9/А-10 с головными частями, наводимыми на цель пилотами, которые в случае проведения пилотируемых стартов ввиду достижения на суборбитальной траектории границы космоса должны были формально стать первыми космонавтами.

Ближе к концу второй мировой войны советские, британские и американские военные соперничали в захвате перспективных немецких военных разработок и квалифицированного персонала. Наибольших успехов достигли американцы — в ходе операции «Скрепка» была вывезена в США большая группа немецких специалистов-ракетчиков, включая Вернера фон Брауна.

1.2. Холодная война

По окончании второй мировой войны СССР и США вступили в эпоху холодной войны. К тому времени США обладали большим флотом стратегических бомбардировщиков, размещённых на авиабазах по всему миру, в том числе вокруг СССР. В качестве ответной меры, советским руководством было принято решение развивать ракетную технику. Ракетные и спутниковые технологии могли служить как мирным, так и военным целям, и, кроме того, были весомым аргументом для пропаганды и идеологического соперничества, демонстрируя научно-технический потенциал и военную мощь страны.

2. Искусственные спутники

4 октября 1957 Советский Союз успешно запустил «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли, тем самым дав старт космической гонке и став первой «космической державой». Для СССР, страны, только что пережившей разрушительную войну, запуск спутника стал знаком перемен к лучшему и новых перспектив. Для Америки же, привыкшей считать себя самой технологически развитой страной, запуск «Спутника» стал тяжёлым и неожиданным ударом, который сподвиг администрацию Эйзенхауэра на ряд серьёзных действий, направленных на достижение технологического первенства. В частности, в 1958 году был принят Закон об образовании для нужд национальной обороны (National Defense Education Act), призванный поощрить получение образования в стратегически важных областях науки. Также было организовано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Впоследствии, события того времени получили название «спутникового кризиса».

Только через четыре месяца, 1 февраля 1958 года, Соединённым Штатам удалось, после нескольких неудачных попыток, запустить свой искусственный спутник — «Эксплорер-1».

Первые спутники использовались только в научных целях. По данным «Спутника-1» удалось уточнить плотность верхних слоёв атмосферы, а с помощью данных «Эксплорера» были обнаружены радиационные пояса Земли (пояса Ван-Аллена).

2.2. Гражданские спутниковые коммуникации

Первым полноценным специализированным спутником связи на геосинхронной орбите являлся «Syncom-2» запущенный Соединёнными Штатами 26 июля 1963 года.

19 августа 1964 года США вывели первый спутник связи на геостационарную орбиту — «Syncom-3»

Первым коммерческим спутником связи стал американский «Early Bird (INTELSAT I)», запущенный 20 августа 1964 года.

Результатом этих программ стала доступность спутниковых средств связи и информации даже для рядовых граждан.

3. Живые существа в космосе

В 1946 году в США был произведён запуск трофейной «Фау-2» с фруктовыми мухами на борту.

Первым животным, вышедшим на космическую орбиту (до этого практиковались суборбитальные запуски), стала собака Лайка. Запуск «Спутника-2» с Лайкой был произведён 3 ноября 1957 года. Возвращение собаки не предполагалось и она погибла от перегрева и обезвоживания. 19 августа 1960 года в СССР был запущен «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. После орбитального полёта собаки благополучно вернулись на Землю.

В США в 1961 году был запущен космический аппарат с шимпанзе Хэмом на борту.

В 1968 году на борту советского аппарата «Зонд-5», облетевшего вокруг Луны находились черепахи.

3.2. Люди в космосе

Существовавшие в СССР и США во второй половине 1950-х гг. предложения организации суборбитальных полётов пилотов на модифицированных высотных геофизических ракетах реализованы не были.

Первым человеком в космосе и сразу на орбите был советский космонавт Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил первый орбитальный полёт на корабле «Восток-1». В России и во многих других странах этот день отмечается как праздник — Всемирный день авиации и космонавтики. Начав пилотируемые космические полёты, СССР стал первой «космической сверхдержавой».

Очень скоро второй (и одной из двух на следующие более чем три десятка лет) «космической сверхдержавой» стали США. 5 мая 1961 года американский астронавт Алан Шепард совершил до высоты 187 км суборбитальный полёт, пересёкший нижнюю 100-километровую границу космоса, а 20 февраля 1962 года Джон Гленн совершил первый пилотируемый орбитальный полёт.

В начале 1960-х гг. СССР развивал и закреплял успех в космической гонке. Ещё до запуска первого американского орбитального корабля в СССР был сделан второй полёт («Восток-2»). Через год (11 августа 1962 года) состоялся первый групповой космический полёт («Восток-3» и «Восток-4»), а ещё спустя год (16 июня 1963 года на корабле «Восток-6») в космос полетела первая (и на последующие два десятка лет единственная) женщина-космонавт — Валентина Терешкова.

12 октября 1964 года был запущен первый многоместный корабль «Восход-1» с экипажем из трёх человек. В этом полёте космонавты были вынуждены обойтись без скафандров из-за экономии места, поскольку в скафандрах трое космонавтов в СА не помещались.

18 марта 1965 года Алексей Леонов, член экипажа корабля «Восход-2», впервые в мире совершил выход в открытый космос. При возвращении Леонова из открытого космоса сложилась нештатная ситуация: разбухший космический скафандр препятствовал возвращению космонавта в космический корабль. Войти в шлюз Леонову удалось только стравив из скафандра излишнее давление. Кроме того, перед посадкой не сработала система автоматического схода с орбиты. Павел Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. В результате «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе. Спасатели добрались до спускаемого аппарата только через сутки.

Генеральный конструктор Сергей Королёв планировал продолжить полёты серий кораблей «Восток» и «Восход», затем перейти к более совершенным околоземным космическим кораблям «Север» и «Союз» и в перспективе создать тяжёлую орбитальную станцию (ТОС) и тяжёлый межпланетный корабль (ТМК) для пилотируемых полётов к Венере и Марсу. Однако с опозданием на три года после объявления о разработке американцами программы «Аполлон» Хрущёв и советское руководство всё же решили, что СССР должен включиться в пилотируемую «лунную гонку» с США.

3.3. Первые пилотируемые полёты и конспирология

Борьба между СССР и США за обладание приоритетом по пилотируемой космонавтике вызвала предположения и утверждения сторонников конспирологических теорий о том, что нервная обстановка при отработке в одно и то же время американской и советской программ могла сопровождаться неудачными или частично неудачными запусками в СССР, которые были засекречены. Уже с начала 1960-х гг. в первую очередь на «проигравшем» Западе (хотя были слухи и в самом СССР) стали подозреваться суборбитальные и орбитальные догагаринские старты и полёты т. н. «пропавших космонавтов» [1][2]

4. Исследования Луны — «лунная гонка»

20 января 1961 года в своей инаугурационной речи президент США Джон Ф. Кеннеди послал Советскому Союзу сигнал: «Будем вместе исследовать звезды…». За этой короткой строчкой стоял документ, в котором говорилось: «В качестве первого шага США и СССР могли бы выбрать высадку с научными целями небольшой группы (около трех человек) на Луну, а затем возвратить их на Землю…» [3] .

4.1. Беспилотные аппараты

Первым аппаратом, пролетевшим рядом с Луной, стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1» (2 января 1959), а первым аппаратом, достигшим Луны — станция «Луна-2» (13 сентября 1959 года).

В США была запущена программа исследования межпланетного пространства «Пионер». Впрочем, в аспекте достижения Луны «Пионер» постоянно преследовали неудачи, и вскоре были созданы другие более сложные программы, специально ориентированные на лунные исследования — «Рейнджер», «Лунар орбитер» и «Сервейер».

Источник

Введение

В широком смысле космическую гонку можно определить как двенадцатилетнее соревнование между Соединенными Штатами и Советским Союзом за лидерство во вновь открывающихся космических перспективах. Незабываемая череда событий в эпоху холодной войны, это сверхмощное соперничество — одновременно живое, очень рискованное и дорогостоящее — происходило где-то между запуском «Спутника» в октябре 1957 года и прилунением «Аполлона-11» в июле 1969 года. Эта книга излагает историю с обеих сторон, используя обширную массу источников на английском и русском языках, которые теперь стали доступны исследователям. Изложение построено на двойственном подходе: восстановить параллельные области американской и русской космических программ, а затем определить, каким образом эти разделенные миры логически неизбежно и фатально взаимодействовали. Авторы выбирали те ключевые события, личности и технологии, которые формировали направление космической гонки. «История соперничества» появилась в 50-ю годовщину запуска «Спутника», в подходящий момент, чтобы по-новому оценить, как замысел и воплощение исследования космоса формировали современный мир.

Обращаясь к прошлому, миссия «Аполлона-11» выразила древнее стремление людей изучать далекие миры. Это новое «гомеровское путешествие» на Луну было в прямом эфире показано по телевидению огромной аудитории, до сих пор прочно удерживаемой силой земного тяготения. Бесчисленное количество обычных земных наблюдателей смотрели за драматичным прилунением. Лунное путешествие представляло инженерное достижение, не имеющее аналогий. Когда Нейл Армстронг сделал свой первый шаг по лунной поверхности, он верно описал этот момент как «гигантский скачок для человечества». Для космических провидцев «Аполлон-11» показал возможность будущих путешествий к Марсу и даже к более удаленным местам солнечной системы. До сих пор этот основополагающий момент приходит на ум в четко выраженном историческом контексте — как соперничество в холодной войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

История космической гонки занимает в памяти человечества особое место. Теперь лишь меньшинство помнит то подавляющее впечатление, какое произвел на американцев запуск Спутника в 1957 году, особенно пострадало дорогое для них чувство превосходства в области современных технологий. Оглядываясь назад, многие русские помнят сегодня первый орбитальный полет Юрия Гагарина как исключительную веху в космической эре; американцы же часто расценивают как центральное событие миссию «Аполлона-11», когда Нейл Армстронг ступил на лунную поверхность. Также большинство американцев знают, что была космическая гонка, и Соединенные Штаты высадили первого человека на Луне в 1969 году, но они могут не знать, что Советский Союз выполнил свою собственную серьезную пилотируемую лунную программу как непосредственное соревнование с программой «Аполлон». В то время, когда гигантская американская ракета «Сатурн-5» со стопроцентным успехом выполнила свою лунную миссию, ее советский аналог Н-1, совершив четыре попытки, так и не ушел далеко от стартовой площадки, взорвавшись и сгорев в бушующем пожаре.

«Я думаю, — заявил президент Джон Ф. Кеннеди 21 мая 1961 года, — что наш народ должен взять на себя обязательство до конца этого десятилетия достичь цели — высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. Ни один космический проект нашего времени не будет более запоминающимся для человечества и более важным для всей долгой истории исследования космоса». Слова Кеннеди, произнесенные сразу после орбитального полета Юрия Гагарина, нацелили недавно разработанную американскую космическую программу на возвышенную и чрезвычайно трудную цель — полет на Луну. В то время, когда Советы оказались на передовом рубеже космической технологии, слова недавно избранного президента звучали смело. Основная мысль, высказанная Кеннеди, заключалась в том, что на достижение этой цели отводится десять лет космического соперничества, так как обе стороны совершенствовали свои ракеты и технологии, стремясь достичь Луны — все еще далекого небесного тела.

Гонка стала процессом, в основе которого лежали противоположные принципы. Обе страны использовали существующую военную технологию, помогающую обновлять свои космические программы. Но американская космическая программа, за исключением ее военных аспектов, оставалась открытой и зависела от общественной поддержки, тогда как Советы действовали в обстановке строгой секретности, старательно скрывая свои особенные цели в космосе на ближайшее время и в перспективе, даже отказываясь открыть имена своих главных космических руководителей.

Это соревнование вынудило обе страны использовать для космических исследований огромные человеческие и денежные ресурсы. Хотя в конце концов победу определили не только денежные вложения. Окончательный успех был обеспечен техническими, промышленными и организационными возможностями осуществлять согласованную космическую программу. Каждой стороне пришлось подстроить свою основную военную программу под новые космические приоритеты.

История, изложенная в «Соперничестве», предшествует появлению современного ракетостроения. В самом деле, еще античная мифология отображает интерес человека к космическим путешествиям и посещению Луны. В более позднее время мечтатели-фантазеры воплощали свои мечты о лунных дорожках в литературе, живописи, музыке и кино. Для этих привязанных к земле мечтателей Луна, со своим мощным воздействием на земные приливы и скрытой темной стороной, оставалась недосягаемой, несмотря на очевидное соседство этого небесного тела с Землей. С начала XX века пропасть между научной фантастикой и научным фактом сужалась благодаря теоретической работе группы космических пионеров — Константина Циолковского, Германа Оберта и Роберта Годдарда. Эти люди пытались определить реальные технические условия космического полета.

Появление в XX веке ракет на жидком топливе открыло путь в космическую эру. Этот новый вид топлива для реактивного двигателя был очень летучим и опасным, но он был наилучшим решением проблемы преодоления гравитации и запуска человека в открытый космос. Эта недавно возникшая технология была доработана немцами на ракете ФАУ-2, которая была впервые успешно испытана в октябре 1942 года в Пеенемюнде. В тот решающий запуск траектория ФАУ-2 прошла сквозь верхние слои атмосферы и достигла открытого космоса. Как оружию ракете ФАУ-2 не удалось изменить ход истории, но зато она продемонстрировала кардинально новую технологию. В конце войны Соединенные Штаты и Советский Союз начали охоту за сохранившимися ракетами ФАУ-2. Трофейная немецкая техника стала основой нового поколения ракет, первоначально рассматривающихся как средство доставки ядерного оружия. С конца 50-х годов обе сверхдержавы стали приспосабливать свою развивающуюся ракетную технику для космических исследований.

Эта книга анализирует историческую роль ведущих политических лидеров, которые формировали направления космических исследований. Никита Хрущев, который к середине 50-х годов упрочил свою власть, живо интересовался космическими разработками, ясно представляя пропагандистскую ценность первенства в космосе — первых спутников, первых космических кораблей и первых пилотируемых орбитальных полетов. Соединенные Штаты более осторожно вступали в космическую эпоху, по крайней мере в ее начале. Дуайт Эйзенхауэр не был уверен в необходимости приступать к дорогим космическим программам, часто предпочитая более узкие научные цели, а не пилотируемые полеты. Эйзенхауэр также боялся неуправляемого развития техники в военных или гражданских целях. Джон Ф. Кеннеди, ставший президентом в 1961 году, изменил американскую космическую политику. Не интересуясь космосом лично, он признал его важность в условиях холодной войны. Сразу после первого советского пилотируемого орбитального полета Кеннеди решил возложить на Соединенные Штаты миссию по достижению Луны, что в то время считалось совершенно фантастической идеей. Сегодня его имя носит космодром во Флориде. Линдон Джонсон был встревожен спутником-«сюрпризом» и выступил с поддержкой упреждающей космической программы для США. Ричард Никсон подтвердил приоритеты своих предшественников, пришел в восторг от триумфа программы «Аполлон», но постепенно охладел к идее расширенной программы НАСА, считая ее очень обременительной в финансовом отношении.

Успех и американской и советской космической программ обеспечивали своим новаторским трудом талантливые ученые, инженеры и руководители. Вернер фон Браун приехал в Соединенные Штаты вместе с группой немецких техников-ракетчиков после войны. Эта базовая группа много сделала для продвижения американской ракетной программы. Создание в 1958 году НАСА объединило американские ресурсы, имеющие отношение к космосу. Позднее Джеймс Вебб с помощью группы способных администраторов осуществлял эффективное руководство космической программой НАСА, направленной на осуществление задания Кеннеди подготовить высадку на Луну. С советской стороны космической программой руководил Сергей Королёв, таинственный советский «Генеральный конструктор». Королёв, бывший советский политзаключенный, стал выдающимся администратором, создавшим советскую космическую программу, часто несмотря на ужасные разногласия с военными и противодействие с их стороны. На отдаленном космодроме Байконур он также работал с группой увлеченных, хотя часто не во всем согласных конструкторов и инженеров. Обе сверхдержавы продолжали развивать свою космическую программу в соответствии с исследованиями в области ракетостроения и полученными результатами.

Осуществление конкурентоспособной космической программы требовало пересмотра национальных приоритетов. В Соединенных Штатах успех существенно зависел от энтузиазма общественности, увлеченной космическими идеями, и финансовой щедрости Конгресса. Все время космической гонки руководству НАСА удавалось обеспечивать широкую, часто безоговорочную поддержку своих целей. Эта ситуация изменится после полета «Аполлона». Выступления противников получат новый толчок и приобретут большую аудиторию. Многие неприкосновенные программы НАСА подвергнутся критическому пересмотру. Будут подняты вопросы о перерасходах, о смещении приоритетов и о спорном характере пилотируемых космических полетов. Некоторые возражали против запусков человека в космос, считая их сложными, дорогостоящими и опасными. Аварии, подобные пожару на «Аполлоне-1», привлекли к НАСА нежелательное внимание. Трагедия напомнила широкой общественности о том, что космические путешествия не обходятся без риска. Хотя за годы, в течение которых складывалось НАСА, оно улучшило свою работу за счет талантливого и жесткого руководства, которое не боялось идти на риск. Те, кто внутри НАСА и вне его выступали против исследований, указывая на огромное напряжение, в условиях которого они проходят, обычно натыкались на препятствия; когда речь заходила о распределении бюджета, все, что было связано с пилотируемыми космическими полетами, получало мощную поддержку. НАСА всегда было в движении, было нацеленной на результат развивающейся организацией, но редко ее деятельность не сопровождалась громким хором критиков.

Для любой космической программы и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе существенную роль играл набор будущих космонавтов — высокопрофессиональных мужественных людей. Первоначально их набирали среди военных летчиков, многие из которых были боевыми ветеранами или опытными летчиками-испытателями. Самые первые из них, включая Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова, покорили мир своими космическими подвигами. Их американские двойники-противники Алан Шепард, Гас Гриссом и Джон Гленн продемонстрировали такое же мужество и тотчас же стали знаменитостями. Следующие поколения продолжали стремительные космические полеты на борту еще более мощных и сложных космических кораблей. Полет «Аполлона-11», на борту которого находились Нил Армстронг, Баз Олдрин и Михаэль Коллинз, был надлежащим завершением десятилетия героических усилий космонавтов.

Наша книга предлагает взглянуть на самые драматические эпизоды в истории холодной войны, космической гонки между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Этот значительный, но короткий период в истории соревнования сверхдержав помог сформировать новую эру космических исследований, которая стремительно продолжается в XXI веке.

Создание этой книги потребовало творческого участия многих талантливых личностей. Авторы выражают признательность за общее руководство нашему редактору в издательстве National Geographic Гаррету Брауну, который неутомимо трудился вместе с нами, всегда оказывая быструю, мудрую и полезную поддержку и давая советы на всех этапах нашей работы. Джон Пейн играл главную роль как редактор текста, своевременно давая советы, которые помогали придать тексту четкую форму, содержание и сфокусировать внимание на главном. Работа с иллюстрациями редактора National Geographic Оливера Пикарда очень помогла в подборе актуальных, порой уникальных фотографий, связанных с космической эрой. Обложка книги и ее дизайн очень выиграли благодаря таланту Мелиссы Фаррис. Историк Микаэл Горн, работающий в Драйденском исследовательском центре НАСА на военно-воздушной базе Эдвардс в Калифорнии, помог нам четко сформулировать концепцию книги и давал свои советы в технической области. Русский историк Дмитрий Соболев внес существенный вклад в исследования при подготовке этого проекта. Мы также очень обязаны Дэвиду Весту Рейнолдсу, автору книг «Аполлон» и «Космический центр имени Кеннеди», за ряд живых и точных советов. Мы были в восторге от того, что Сергей Хрущев, сам инженер и когда-то участник советской космической программы, написал свое предисловие и помог нам выяснить многие исторические аспекты космической гонки. Наконец, авторы хотят выразить благодарность своим женам, Патрисии Хардестри и Шарлен Кюри, за их постоянное терпение и поддержку в течение всего прошлого года, пока писалась эта книга.

ФАУ-2 взлетает в небо во время экспериментального испытательного запуска, Пеенемюнде, Германия

Источник