Глава вторая. Как измеряли время в древности

История развития методов измерения времени — это путь от первых грубых часов древнего мира, позволявших измерять время с точностью до нескольких минут в сутки, к современным астрономическим часам, позволяющим измерять время с точностью до тысячных и миллионных долей секунды. Это также путь постепенного расширения доступных измерению промежутков времени вплоть до миллиардов лет и биллионных долей секунды.

На протяжении веков и тысячелетий расширение масштабов измеряемых промежутков времени и увеличение точности их определения было всегда связано с решением той или иной научной или технической задачи. Поэтому история часов и является одной из увлекательнейших страниц борьбы человеческого гения за понимание сил природы и овладение ими.

Солнечные часы

Первыми приборами, с помощью которых люди стали измерять время, были солнечные, песочные, огненные и водяные часы. Солнечные часы были известны очень давно, более чем за 500 лет до нашего летоисчисления. Живший в I веке до н. э. архитектор Марк Витрувий Поллион оставил нам следующие сведения о конструкции солнечных часов древнего мира и их изобретателях: «Солнечные часы в виде выдолбленного полукруга из тесаного (квадратного) камня, вырезанного сообразно местному наклону мировой оси, говорят, изобрел халдеец Бероз. Часы в форме чашек или полушария — Аристарх Самосский, он же изобрел часы в виде горизонтальной плиты (диска); паутинообразные (с паутинообразной сеткой) часы сконструировал астроном Евдокс, а некоторые говорят, что их изобрел Аполлоний».

Солнечные часы состоят из предмета, дающего резкую и, длинную тень, и циферблата, на котором нанесены деления, соответствующие часам и долям часа. Получение отсчета времени с помощью солнечных часов основано на том, что в течение дня тень, отбрасываемая предметами, освещенными Солнцем, все время изменяется. Ока перемещается, одновременно меняя свою длину: рано утром тени длинные, затем они укорачиваются, а после полудня снова удлиняются. Утром тени обращены к западу, в полдень в нашем северном полушарии — к северу, а вечером — к востоку. В соответствии с этим отсчитывать время можно двумя способами: по длине тени или по ее направлению. Второй способ более удобен и точен.

Первоначально указатель солнечных часов представлял собой палку, вертикально воткнутую в землю, а циферблат состоял из вбитых в землю колышков. Это, пожалуй, самая простая, но далеко не самая удобная форма солнечных часов, так как при вертикальном расположении указателя и горизонтальном расположении циферблата конец тени описывает не окружность, а другую, более сложную кривую, причем изо дня в день, из месяца в месяц расположение этой кривой меняется.

Многие ученые и изобретатели древнего мира занимались улучшением солнечных часов. Для того, чтобы сделать их пригодными для любого дня и месяца, циферблат солнечных часов делался в виде многих линий с делениями, из которых каждая предназначалась для определенного месяца. Такими, например, были солнечные часы древнегреческого астронома Аристарха из Самоса. В этих часах циферблат имел форму чаши с прочерченной на ее внутренней поверхности сложной сетью линий. Часы другого древнегреческого астронома Эвдбкса были названы «арахна» — паук, вследствие того, что сложная сеть линий их циферблата напоминала паутину. К этому же типу принадлежат сохранившиеся до наших дней солнечные часы Андроника из Кирра (рис. 1) с сеткой делений, рассчитанной на разные месяцы года.

Рис. 1. Циферблат солнечных часов Андроника

Повышение точности путем создания сложных циферблатов, естественно, затрудняло и изготовление солнечных часов и пользование ими. Решительный шаг в улучшении солнечных часов был. сделан тогда, когда астрономы поняли, какие выгоды представляет расположение указателя солнечных часов параллельно земной оси. Когда указатель солнечных часов расположен параллельно земной оси, то его конец оказывается обращенным к полюсу мира, т. е. той точке небесного свода, которая при вращении Земли кажется неподвижной. Если при этом доска с циферблатом расположена перпендикулярно к указателю, то конец тени описывает на ней дугу окружности, а скорость движения тени оказывается постоянной. Вследствие равномерного движения тени часовые деления получаются равными.

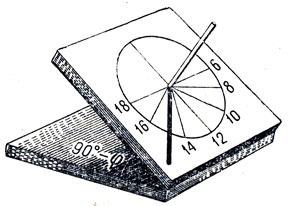

В этих — экваториальных — солнечных часах (рис.2) Доска с циферблатом устанавливается наклонно к горизонту под углом (90°-φ), где угол φ — географическая широта данной местности. Например, при изготовлении экваториальных солнечных часов для Москвы, расположенной на географической широте 55°48′, угол наклона доски к горизонту нужно выбрать равным 90°-55°48′, или 34°12′.

Рис. 2. Экваториальные солнечные часы

Указатель экваториальных солнечных часов выполняется в виде стержня, продетого насквозь через середину наклонной доски так, что часть его торчит сверху, а часть снизу. Это делается потому, что в экваториальных солнечных часах в течение одной части года тень от стержня падает на циферблат сверху, а в течение другой — снизу. Достоинством экваториальных солнечных часов является то, что их циферблат годен для всех дней года, причем часовые деления расположены на равных расстояниях друг от друга. Недостатком этих часов является то, что в течение части года тень от указателя падает на их циферблат снизу, что затрудняет наблюдения.

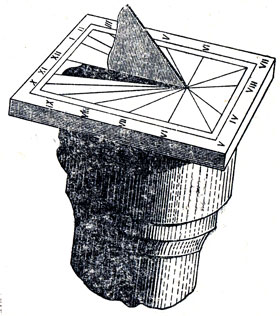

Горизонтальные солнечные часы (рис. 3) «состоят из горизонтально расположенной доски с нанесенным на нее циферблатом и указателя в виде треугольника. Острый угол этого треугольника делается равным географической широте данной местности, так что наклонная1 сторона треугольника получается параллельной земной оси. Треугольник-указатель устанавливается так, чтобы его плоскость была перпендикулярна к циферблату, а линия продолжения основания треугольника шла по направлению север — юг. В полдень тень от указателя обращена (в нашем северном полушарии) к северу, Таким образом, отметка времени, соответствующая 12 часам, находится на линии продолжения основания треугольника»

Рис. 3. Горизонтальные солнечные часы

В горизонтальных солнечных часах скорость перемещения теми оказывается неравномерной. Поэтому на их циферблате часовые отметки расположены под разными, неравными углами. В горизонтальных солнечных часах, так же как и в экваториальных, циферблат годен для всех дней года, причем в течение всего года тень от указателя падает на их циферблат сверху.

В древности солнечные часы имели весьма большое распространение. Высокие и стройные обелиски древнего Египта были указателями солнечных часов. В Индии у паломников были посохи с вделанными в них миниатюрными солнечными часами. Большие солнечные часы были установлены на «Башне ветров» в древних Афинах. В древнем Риме императором Августом на Марсовом поле в качестве указателя солнечных часов был установлен обелиск Сезостриса высотой в 34 м, вывезенный им в числе других военных трофеев из Египта.

Китайский император Кошу-Кинг возвел в 1278 г. указатель солнечных часов в 40 ступней высотой. Значительно превзошел его внук Тимура — знаменитый самаркандский астроном Улугбек, который, стремясь увеличить точность отсчета, в 1430 г. в Самарканде воздвиг солнечные часы высотой 175 ступней (около 50 м).

Внимание, уделяемое солнечным часам королями и вельможами, нередко заставляло строителей часов стремиться не только к тому, чтобы сделать их более точными, но и эффектными или забавными. Механик Ренье сделал солнечные часы, которые с помощью стекол, пороха и колокольчиков в полдень сами поднимали трезвен. Мастер Руссо сделал еще более оригинальный указатель времени: с помощью соответствующим образом установленного и направленного зажигательного стекла он добился того, что солнечный луч управлял пушкой, заставляя ее стрелять в определенное время.

Солнечные часы продолжали строить вплоть до XVI и даже XVII века. Впрочем, иногда их строили и в более поздние времена, но уже только для украшения.

Несмотря на то, что ученые научились делать очень большие и совершенные солнечные часы, пользование ими было далеко не всегда удобным; они не действовали ночью и в пасмурную погоду, их трудно было брать с собой в путешествие или сражение. В этом отношении значительно более удобными были песочные часы.

Песочные, огненные и водяные часы

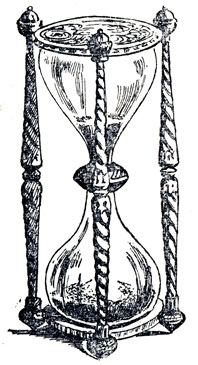

Песочные часы обычно делались в виде двух воронкообразных стеклянных сосудов, поставленных друг на друга. Верхний сосуд до определенного уровня заполнялся песком, высыпание которого служило мерой времени. После того, как из верхнего сосуда весь песок высыпался, часы нужно было перевернуть (рис. 4).

Рис. 4. Песочные часы

Для удобства отсчета времени иногда пользовались целой системой сосудов, первый из которых опорожнялся за XU часа, второй — за 1 /2 часа, третий — 3 /4 часа, четвертый — за 1 час. После опорожнения четвертого сосуда специально приставленный для этого человек переворачивал все склянки так, что счет песочных часов начинался вновь, и одновременно с этим отмечал прошествие часа.

Песочные часы были очень употребительны на кораблях; так называемые корабельные «склянки» служили морякам для установления распорядка их жизни — смены вахт и отдыха.

Точность песочных часов зависит от равномерности высыпания песка. Чтобы сделать песочные часы более точными, нужно пользоваться по возможности однородным песком, мягким и сухим, не образующим комков у горла сосуда. Для этой цели часовые мастера XIII века смесь из песка и мраморной пыли кипятили с вином и лимонным соком, снимали накипь, затем сушили, повторяя эту операцию девять раз. Несмотря на все эти мероприятия, песочные часы отмеряли время довольно неточно.

Для отсчета более или менее длительных промежутков времени песочные часы неудобны как вследствие небольшой точности, так и потому, что за этими часами требуется постоянный надзор. В этом отношении значительно удобнее были огненные и водяные часы, имевшие в древности большое распространение.

Рудокопы древнего мира, добывая в шахтах серебро и железо, пользовались своеобразным способом измерения времени: в глиняную лампу, которую брал с собой под землю рудокоп, наливалось такое количество масла, что его хватало на 10 часов горения светильника. Когда масло было на исходе, шахтер знал, что рабочий день кончается, и поднимался наверх.

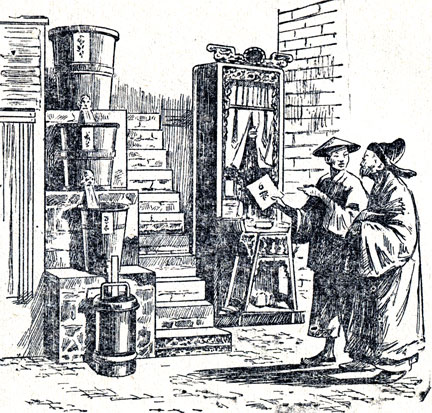

В Китае употреблялись огненные часы несколько иной конструкции: из специальных сортов дерева, растертого в порошок вместе с благовониями, приготовлялось тесто, из которого раскатывали палочки, придавая им разнообразную форму, например форму спирали (рис. 5). Некоторые образцы огненных часов достигали нескольких метров длины; слегка потрескивая и источая аромат, они могли гореть месяцами. Иногда на определенных местах подвешивались металлические шарики, которые при сгорании палочки падали в фарфоровую вазу, производя громкий звон,- получался огненный будильник.

Рис. 5. Китайские огненные часы

В средние века множество открытий древних было забыто или утеряно. Во многих монастырях монахи определяли ночью время по числу прочитанных молитв — способ далеко не точный. Затем в монастырях, да и в гражданском быту, стали пользоваться для счета времени свечами, нанося на них метки, соответствующие определенным промежуткам времени. Это был европейский вариант огненных часов.

Точность огненных часов тоже была невысокой. Не говоря уже о трудности приготовления совершенно однородных палочек или свечей, нужно отметить, что скорость их сгорания всегда зависела от условий, в которых оно происходило: от доступа свежего воздуха, наличия ветра и т. д.

Недостатком огненных часов являлось также то, что их нужно было периодически возобновлять. Водяные часы в этом отношении были удобнее, так как возобновление запаса воды не представляло затруднений.

Водяные часы были известны в древнем Египте, Иудее, Вавилоне, Греции, Китае. Греки называли водяные часы клепсидрой, что буквально означает «воровка воды». Время с помощью этих часов определялось по скорости вытекания воды из одного сосуда в другой, снабженный метками, уровень воды в котором и показывал время. Для удлинения измеряемого интервала времени иногда таких сосудов делали несколько: три, четыре (рис. 6).

Рис. 6. Водяные часы

Клепсидрами пользовались в быту для счета времени, ИМИ пользовались для регламентации времени выступления ораторов в общественных собраниях и в суде. В войсках клепсидры применялись при разводе караулов. В древности клепсидра была весьма распространенным прибором, хотя ее точность была совсем невысокой.

При повышении точности отсчета времени конструкторы клепсидр должны были учесть, что вода из отверстия сосуда вытекает не равномерно, а тем быстрее, чем больше давление, т. е. чем выше уровень ее в сосуде. Ценой некоторого усложнения конструкторы водяных часов добивались того, чтобы они не отставали по мере опорожнения верхнего сосуда.

Многие конструкторы водяных часов стремились к тому, чтобы их приборы показывали не только время суток, но и наступление различных астрономических событий или управляли движением разных фигурок. Это заставляло изобретателей клепсидр создавать хитроумнейшие и громоздкие сооружения, повергавшие в изумление современников.

История сохранила для нас рассказы о многих замечательных клепсидрах. Философ Платон изобрел водяной будильник, созывавший учеников его Академии на занятия. В начале IX века калиф Гаруналь-Рашид подарил Карлу Великому клепсидру из дамасской позолоченной бронзы с хитроумным механизмом, которой отбивал часы и упавлял движущимися фигурками. Калифу Аль-Мамуну принадлежала клепсидра, в которой механические птицы щебетали на серебрянных ветвях. В VIII веке в Китае астроном И-Ганг построил клепсидру, которая не только отбивала часы, но еще и показывала движение Солнца, Луны, планет, лунные затмения и положение звезд. Знаменитый датский астроном Тихо Браге (1546-1601 гг.)пользовался клепсидрой при наблюдении небесных тел. Исаак Ньютон интересовался клепсидрой и изучал законы.

Даже в XVII-XVIII веках некоторые ученые пытались вернуть клепсидре ее былое значение, но в этом уже не было надобности, на смену клепсидре шли механические часы.

Источник

Клепсидра Ктесибия

Древнейшим «инструментом» измерения времени было солнце. Проходя свой ежедневный путь по небу, солнце безошибочно указывало время суток. Но с развитием общества потребовались более точные временные указатели. Египтяне разделили сутки на 2 периода (день, ночь), по 12 часов каждый. А вавилоняне применили свою шестидесятеричную систему счисления к отсчёту времени, разделив час на 60 минут. Отслеживать время по часам помогли солнечные часы, а затем и водяные часы — клепсидры.

Жить по солнцу

Солнечные часы — первый прибор для измерения времени. Изобрели их, вероятно, египтяне в XV в. до н. э. Стрелка этих часов — тень от стержня (гномона), меняющая направление и длину в течение светового дня в зависимости от положения солнца на небе. Солнце встаёт в восточной части неба, а заходит — в западной, поэтому утром тени тянутся в западную сторону, днём (в северном полушарии) — на север, а вечером — в восточную.

Тень от гномона скользит по циферблату с делениями, обозначающими часы, перекрывая деление текущего часа. В некоторых солнечных часах время отмечали по изменению длины тени — утром и вечером, когда солнце ещё близко к горизонту, тени длинные, а в полдень, когда солнце в зените, тени короткие.

В разные месяцы года солнце встаёт и заходит в разное время — для сохранения точности солнечных часов, для каждого месяца на циферблате наносили свои деления.

Течение времени, течение воды

У солнечных часов есть большой недостаток — ими нельзя пользоваться ночью, в пасмурную погоду и в помещении. Универсальным прибором для отсчёта времени стали водяные часы. Считается, что древнейшие водяные часы появились в Египте в 1417-1379 гг. до н. э. Это была каменная чаша с отверстием внизу, из которого равномерно вытекала вода. Уровень воды в чаше понижался, и по меткам внутри её определяли, сколько времени прошло. Древние греки называли водяные часы клепсидрой — «воровкой воды» — и отмеряли ею время выступления ораторов в суде и на собраниях.

Недостаток клепсидр — неточность. Из полного сосуда вода течёт под давлением и вытекает быстрее, а по мере опустошения сосуда, давление падает, и ток воды замедляется. Чем крупнее сосуды в часах, тем сильнее эти часы «отстают».

Хитроумный механизм

Древнегреческий математик и механик Ктесибий, работавший в египетском городе Александрии в 285-222 гг. до н. э., поражал своих современников хитроумными клепсидрами собственной конструкции с двигающимися фигурками, указывающими текущий час, день и месяц.

Движение фигурок и вращение цилиндра с делениями, обозначающими часы, дни и месяцы, обеспечивалось законами гидравлики и не требовало участия человека. Ктесибий так точно рассчитал действие всего механизма, что цилиндр совершал полный оборот ровно за год, всегда указывая правильное время.

Гидравлика (от греч. «гилра» — вода) — раздел физики, прикладная наука о законах движения и равновесия жидкостей и о применении этих законов для решения инженерных задач.

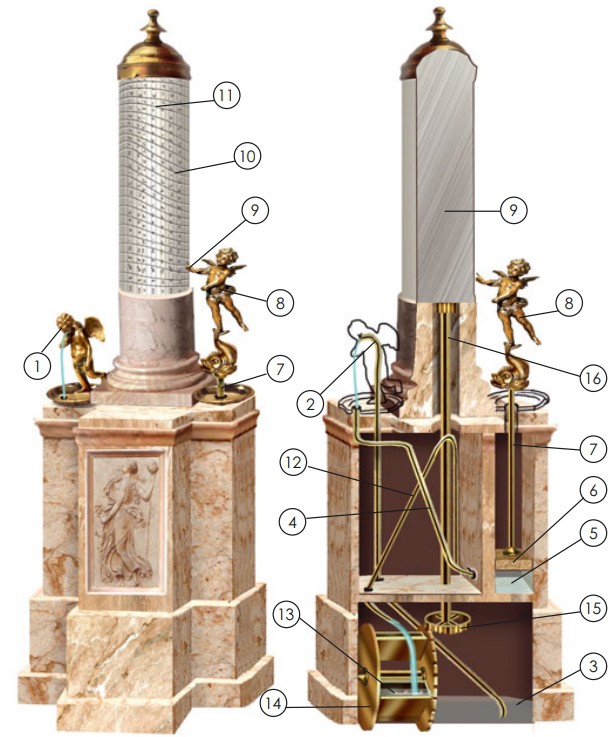

Реконструкция клепсидры Ктесибия

Внутри фигурки амура (1) спрятана трубка подачи воды (2) из источника (3). Вода по трубке вытекала из глаз амура каплями, как слёзы, сливаясь в трубку (4), и по ней перетекала в резервуар (5) — отделение каменной «тумбы» часов с пробкой — поплавком (6). По мере повышения уровня воды в резервуаре (5) поднимался и поплавок. К поплавку штырём (7) крепилась фигура амура (8), указывающего пальчиком на деление на вращающемся цилиндре (9). Изогнутые горизонтальные линии (10) на цилиндре обозначали часы. У древних греков сутки были разделены на день — от восхода до заката, и ночь — от заката до восхода. 1 час равнялся 1/12 дня или ночи. Летом дни длиннее ночей, а зимой — наоборот, и длительность дневных и ночных часов менялась в течение года. Кривизна часовых линий была рассчитана так, чтобы указывать верный час в любой день года. Вертикальными линиями (11) цилиндр делился на 365 частей — по числу дней в году. По мере наполнения резервуара (5) по закону сообщающихся сосудов наполнялась трубка — сифон (12). Когда уровень воды достигал изгиба сифона, вода из резервуара (5) сливалась в сосуд (13) на одной из лопастей вращающегося колеса (14). Под тяжестью наполненного сосуда колесо проворачивалось, вращая и сцепленное с ним зубчатое колёсико (15). Это колёсико проворачивало ось (16) и цилиндр (9) на 1/365 часть окружности так, что пальчик амура (8) указывал следующий день. Сосуд (13) на лопасти при повороте колеса (14) опрокидывался и опустошался. Запускался новый виток работы механизма.

Развитие идеи

Водяные часы были самым точным прибором измерения времени до появления механических часов, да и первые механические часы были слишком дороги, и клепсидры оставались в ходу вплоть до XVII в.

Песочные часы действуют по тому же принципу, что и клепсидры, но вместо воды время в них отмеряет песок, равномерно пересыпающийся из верхнего стеклянного сосуда в сообщающийся с ним нижний. После опустошения верхнего сосуда часы переворачивали, и отсчёт временного промежутка начинался снова. Песочные часы появились в конце I в. до н. э., когда из стекла научились выдувать настолько гладкие сосуды, что песчинки не застревали в неровностях их стенок. Песочные часы неудобны тем, что за ними надо следить, вовремя переворачивая. Однако на кораблях ими пользовались до XIX в., отмеряя время несения вахты (корабельного дежурства).

Из-за стеклянных колб моряки прозвали песочные часы «склянками», а о смене вахты на корабле оповещал удар колокола — отсюда и выражение «бить склянки». Китайцы издревле пользовались солнечными и водяными часами и изобрели огненные часы — свечку с делениями, обозначающими часы. На сколько делений свечка сгорела, столько часов прошло. Храмовые свечи достигали нескольких метров и горели месяцами. Китайцы изобрели и будильник — ставили свечку в медную плошку и к нужному делению привязывали нитку с шариком. Свеча догорала до этого деления, пережигала нитку, и шарик со звоном падал в плошку.

Источник