Аристарх

Васильевич Лентулов

Аристарх Лентулов, прозванный «художником солнца», писал солнце всю жизнь. Солнечный свет и звук – вот два главных отличительных качества его картин. Американский эксперт по русской живописи, искусствовед Джон Боулт уверен, что Лентулов для российской живописи – фигура того же масштаба, что Матисс для мировой.

Молодой и дерзкий

Аристарх Лентулов родился в семье священника в Пензенской губернии. Когда ему исполнилось два года, отец умер. Мать надеялась, что сын продолжит его дело и отдала мальчика в духовное училище, а потом в семинарию. Но эта сфера совершенно не привлекала юного Лентулова, хоть и напомнила о себе в дальнейшем – хорошее знание художником русской иконы отсюда.

Вскоре Аристарх оставил семинарию и поступил в Пензенское художественное училище, а продолжил обучение в Киевском художественном училище. О том, что у него с Киевом не сложилось, обычно говорят обтекаемо, мол, из-за дерзкого нрава его выставили. Немного подробнее остановимся на дерзком нраве. Аристарх Васильевич как-то решил «подправить и украсить» этюд преподавателя Селезнева, логическим продолжением чего стало прощание с Киевом и возвращение в Пензенское училище, которое он успешно закончил (вероятно, не пытаясь более учить рисовать преподавателей).

Хулиганский нрав мастера проявился и при попытке поступить в Академию художеств в Петербурге. Сдавая вступительный экзамен, он писал натурщицу. Проходивший мимо преподаватель съязвил: «Где же это вы, молодой человек, увидели на носу у модели зеленый цвет?» . Лентулов в ответ нахально заявил: «А вы разве не видите? В таком случае мне вас жаль!» . И действительно, цвета он видел явно в более широком спектре, чем традиционно принято. Лица жены и дочери: зеленый, синий, серый, малиновый, голубой – выбирай себе любой! После этой выходки на экзамене можно было смело собирать вещи и возвращаться в Пензу, но в дело вмешался счастливый случай. Строптивого абитуриента заметил Дмитрий Кардовский и пригласил посещать свои занятия неофициально, без сдачи экзамена и получения диплома.

«Бубновый валет» и дом Лентуловых

Художник остается в Петербурге и знакомится с футуристами – Бурлюками, Каменским, Кончаловским. Аристарх Васильевич Лентулов выставляет свои картины, в том числе, на самой первой авангардной русской выставке «Венок». В эти годы (1908-1910) в его работах заметно влияние символистов и импрессионистов.

В 1908 году Аристарх Васильевич переезжает в Москву, женится на молоденькой курсистке Марии, с которой счастливо проживет всю жизнь, и вместе с Михаилом Ларионовым и Давидом Бурлюком организовывает творческое объединение «Бубновый валет». Искусствовед Дмитрий Сарабьянов считал Лентулова самым смелым экспериментатором этого сообщества. В первую очередь, речь о том, что он одним из первых «бубнововалетовцев» оказался на границе фигуративности и беспредметности и первый выбрал ориентировкой цвет. Сам Лентулов говорит, что он цветом изображал то же, что Маяковский – словом. И действительно, стихи Маяковского как нельзя лучше описывают процесс и результат творений «художника солнца»:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана…

Аристарха нельзя было не заметить. Громадный богатырь (что он иронично отобразил в автопортрете «Великий художник»), чуть неуклюжий, абсолютно естественный, добродушный и оптимистичный. Эдакий «здоровый дядька» из пензенского села, по описанию Абрама Эфроса, «крупный и плечистый, с раскатистым голосом и широким жестом, с воспитанием семинариста-бурсака» .

В 1911 году художник решает продолжить свое образование в Париже, он поступает в Академию живописи «Ла Палетт», увлекается творчеством Эжена Делакруа и Теодора Жерико, а с Фернаном Леже и Анри ле Фоконье завязывает приятельские отношения. Французы прозвали Лентулова «футуристом a la russe». Особо сильное влияние, которое в полной мере проявилось позже, оказал на художника Робер Делоне.

Кубизм стал для Лентулова открытием и источником вдохновения. По возвращении он создает серию натюрмортов, в которых пространство максимально абстрагировано, а цветовая сочность и насыщенность играют главную роль («Астры»).

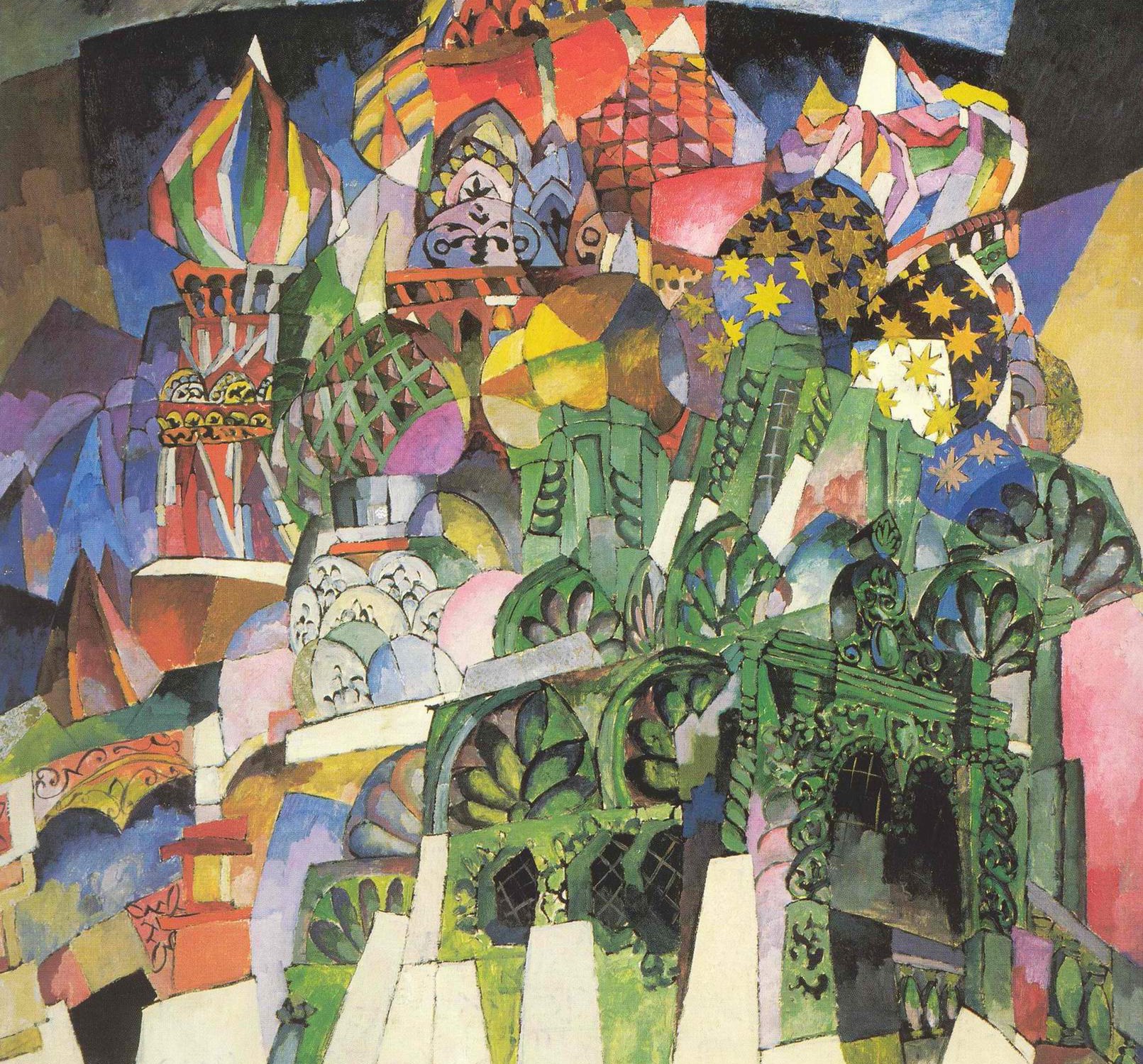

Симфония цвета и звука в архитектурных пейзажах

В Россию Лентулов вернулся в 1912 году. Знакомство с западными шедеврами словно развязало ему руки, он пишет легко, свободно, вдохновенно, щедро наполняя свои картины солнечным светом. В этот период он создает ряд ставших знаменитыми панно, так называемые архитектурные пейзажи: «Москва», «Звон», «Василий Блаженный». Особенность их – ощущение звона, шума, гула. Обращает внимание озаренность удивительным, буквально сказочным светом. Архитектурные картины Лентулова сопоставимы с народными сказками, глядя на них, так и хочется начать: «В некотором царстве, некотором государстве».

Дом Лентуловых в это время становится центром притяжения. У них постоянно бывают художники, режиссеры, композиторы. Аристарх Лентулов и его жена были очень гостеприимными людьми. Она умела создать атмосферу, в которой хотелось оказаться снова и снова, а Лентулов просто очень любил, когда приходили гости. Традиционные вечеринки начинались с философских разговоров об искусстве, а потом, вслед за вином, следовали игры, шарады, чтение стихов, рояль, песни. Сам Лентулов обладал идеальным слухом и приятным баритоном. По воспоминаниям его дочери, искусствоведа Марианны Лентуловой, за работой он всегда напевал, причем мог исполнять наизусть целые арии.

Лентулов в стране советской

Идеи Октябрьской революции Аристарх Лентулов воспринял с вдохновением. Мысль об эмиграции ему даже не приходила в голову, он видел свое место в новой России. Лентулов создавал декорации к празднованию первой годовщины Октября. И если Марк Шагал в это время устроил не сопоставимое ни с чем граффити на заборах, опоясывающих Витебск, то Аристарх Лентулов «резвился» в белокаменной. «Кто в Октябрьскую годовщину выкрасил деревья и газоны скверов Театральной площади в неистово фиолетовый цвет темперой, какой пишут в театре декорации? Лентулов!» – писал по этому поводу искусствовед Абрам Эфрос.

Жена художника, Мария, обладала свойством, которое в своих женах мечтают увидеть большинство мужчин. Когда Аристарх Васильевич Лентулов приходил и сообщал, что через несколько часов они едут туда-то и будут делать то-то, он уже даже купил билеты, она отвечала: «Да, дорогой» – и собирала чемодан. Так была организована и поездка в Поволжье весной 1928 года, благодаря которой он написал ряд волжских пейзажей, а главное – привнес волжское солнце в Москву. Исследователи никак не могут решить, кто же дал Лентулову такое прозвище – художник солнца. Кто бы он ни был, попал в точку. «Моя страсть к солнцу и яркому свету сопутствовала мне, что называется, со дня моего рождения» , – рассказывал Аристарх Лентулов.

Единственная выставка и соцреализм, не освещенный солнцем

Первая и единственная прижизненная выставка Лентулова в СССР состоялась в 1933 году. Его дочь Марианна вспоминает, что отец очень волновался, почти всю ночь не спал, подскочил в 5 утра и поехал на выставку. Там что-то переставил, расправил… Вышел на Кузнецкий мост, увидел свой главный объект – солнце и почувствовал, что сделал всё хорошо, экзамен выдержал. А когда подходил к помещению, в котором проходила выставка, издалека заприметил хвост очереди. Абсолютный успех! Ни одна картина не была снята. Нарком Бубнов, проверявший экспозицию, на следующий день приехал с женой и дочерью и провел на выставке три часа.

После этого художник ушел в тень. В последние годы жизни он обратился к соцреализму. В советское время было принято комментировать это как «обрел зрелость и свой настоящий почерк», но мы, не будучи связаны соображениями цензуры, заметим, что из его картин словно бы ушло солнце. Впрочем, теперь некоторые из них ценят высоко. «Образы поколения» в 2011 году были выставлены на лондонском Sotheby’s за полтора миллиона долларов. Правда, желающих приобрести картину не нашлось. Зато в 2013 году «Церковь в Алупке» (которая, конечно же, никакой не соцреализм) ушла на аукционе Christie’s за 3,5 миллиона долларов. А в 2014 году за 3,5 миллиона долларов на Sotheby’s были проданы «Дети с зонтами». И это были рекордные цены для картин Лентулова.

Лучшие картины Аристарха Лентулова представлены на портале Артхив, посвященному искусству.

Источник

Восток бросал в одну пылающую вазу.

Аристарх ЛЕНТУЛОВ — Солнце над крышами. 1928

Холст, масло 65 х 77

Раньше эта работа была в Музее Маяковского в Москве. Том ещё музее – красно-белом, классическом… Очень любил туда ходить, пока во время перестройки там всё не испортили, выкрасив болотно-зелёным… Сейчас, не знаю где.

Угрюмый дождь скосил глаза.

А за

решеткой

четкой

железной мысли проводов —

перина.

И на

нее

встающих звезд

легко оперлись ноги.

Но ги-

бель фонарей,

царей

в короне газа,

для глаза

сделала больней

враждующий букет бульварных проституток.

И жуток

шуток

клюющий смех —

из желтых

ядовитых роз

возрос

зигзагом.

За гам

и жуть

взглянуть

отрадно глазу:

раба

крестов

страдающе-спокойно-безразличных,

гроба

домов

публичных

восток бросал в одну пылающую вазу.

Багровый и белый отброшен и скомкан,

в зеленый бросали горстями дукаты,

а черным ладоням сбежавшихся окон

раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно

увидеть на зданиях синие тоги.

И раньше бегущим, как желтые раны,

огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —

плыла, изгибаясь, дверями влекома;

каждый хотел протащить хоть немножко

громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,

в глаза им улыбку протиснул, пугая

ударами в жесть, хохотали арапы,

над лбом расцветивши крыло попугая.

Из улицы в улицу (рабочая начитка)

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА – Владимир Маяковский – Из улицы в улицу

(музыка — Laurie Johnson & Orchestra)

Источник

Солнце над крышами восход лентулов

Акция! 12 новых творческих конкурсов от Рисовашек для ваших детей! Посмотреть —>

Аристарх Лентулов

«Солнце над крышами. Восход», 1928 г.

Аристáрх Васи́льевич Ленту́лов (16 января 1882 — 15 апреля 1943) — русский и советский художник, живописец, сценограф. Один из родоначальников «Русского авангарда».

Аванга́рд (фр. avant-garde — передовой отряд), авангарди́зм — обобщающее название течений в мировом, прежде всего в европейском искусстве, возникших на рубеже 19 и 20 веков. В узком смысле авангард в изобразительном искусстве понимается как экспериментирование с новыми концепциями, при этом изображение упрощёно, часто в ущерб качеству.

Русский авангард — одно из направлений модернизма в России 1900—1930 гг. Основными представителями были Василий Кандинский (абстракционизм), Казимир Малевич (Супрематизм), Владимир Маяковский (кубизм, футуризм) и другие.

Аристарх Лентулов вошёл в историю русской и мировой культуры своими красочными, яркими и в какой-то степени ярмарочными картинами. Его творчество совершило кардинальный переворот в русской живописи, сделав главными свет, цвет и форму.

«Ворота с башней. Новый Иерусалим», 1917г.

«Гурзуф», 1914. Холст, масло. 87 х 95,5

«Звон. Колокольня Ивана Великого», 1915 г.

«Кисловодский пейзаж с воротами», 1913 г.

«Москва», 1913г. Холст, масло, бумажные наклейки. 179 х 189 см

«Портрет М.П. Лентуловой с розами», 1913 г.

«Собор Василия Блаженного», 1912 г. Холст, масло, коллаж. 170,5 × 163,5

«Тверской бульвар. Страстной монастырь», 1917 г.

Источник

Бубновый валет Российской империи, козырный туз Советской России

Аристарх Лентулов. Автопортрет. 1913

Аристарх Лентулов — один из основателей знаменитого общества художников-авангардистов «Бубновый валет» — как и большинство гениев, родился куда раньше, чем его могли понять современники. Лентулов сделал для российского искусства не меньше, чем Матисс для французского, а Дюрер — для немецкого. Его революционный подход к изображению как катарсису цвета, света, формы и… звука, продвинул русское и мировое искусство вперед, как минимум, на столетие.

Между мольбертом и молитвой

Аристарх Васильевич Лентулов родился 16 января 1882 года в селе Ворона (по другим сведениям — село Нижняя Пятина) неподалеку от уездного города Нижний Ломов Пензенской губернии — в семье сельского приходского священника.

Дата рождения будущего отца русских авангардистов так же, как и место, — двойная. Есть сведения, что Лентулов родился 14 (26) марта — 1882 года. Хотя, возможно, это дата, когда, наконец, удосужились произвести официальную запись о его рождении.

Когда Аристарху было всего два года, его отец погиб. Семья, в которой была четверо маленьких детей, жила очень бедно. Мать переехала в Пензу, поближе к родственникам, которые помогали ей в меру своих сил.

Тем не менее Аристарху как сыну священника было уготовано место в духовном училище, затем — в семинарии. Мать надеялась, что сын продолжит дело отца. Но сам Аристарх с детства проявлял таланты к изящным искусствам, особенно к живописи и рисунку и о карьере духовного лица всерьез не помышлял. Хотя образование получать было надо, но к исполнению обязанностей священника был, как принято говорить сейчас, профнепригоден.

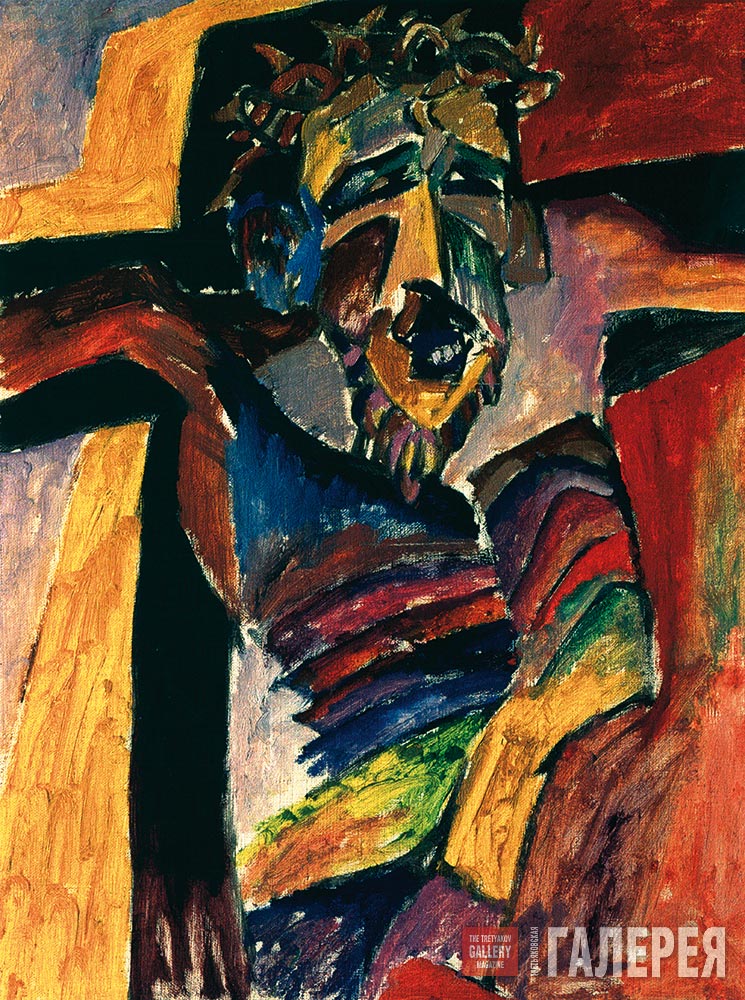

Аристарх Лентулов. Снятие с креста. 1910

Взрывная, дерзкая и эмоциональная натура юноши требовала совершенно иного выражения, нежели терпение и терпимость к людям, смирение, почитание иерархии и консерватизм, необходимое для ежедневного выполнения обязанностей духовного пастыря. Узнав, что в Пензе открылось художественное училище, созданное на деньги генерала Николая Дмитриевича Селиверстова, в 16 лет он окончательно решается бросить семинарию и поступает туда.

В то время в училище преподавали Константин Аполлонович Савицкий (директор училища, художник-передвижник, мастер жанровой живописи), Николай Карлович Грандковский (известный художник-передвижник, его работы хранятся в Третьяковской галерее), знаменитый скульптор Константин Александрович Клодт (преподавал рисунок, скульптуру и керамику), художник-передвижник Константин Алексеевич Коровин. Но вся эта блестящая группа художников, получившая образование в Москве, придерживалась консервативных, классических взглядов на обучение.

Угнетенный рутиной ежедневных упражнений по технике живописи и авторитарной манерой преподавания, Лентулов снова бунтует и вместе с группой студентов, возмущавшихся темами обучения, которые дает им преподаватель по композиции, уезжает в Киев и вместе с ними поступают в Киевское художественное училище — вольными слушателями.

Аристарх Лентулов был зачислен на третий курс Киевского художественного училища. Там ему приходится подрабатывать репетиторством, искать другие «халтуры». По собственному признанию художника, он больше работал вне училища, чем учился в нем. Тем не менее, Лентулов провел там около 5 лет. Наиболее плодотворным в художественном плане для Аристарха было лето. На натуре он успевал сделать не менее 100 готовых работ, которые и привозил к началу нового учебного года.

Аристарх Лентулов. Автопортрет с моделями

Путь к расцвету

В это время он уже находился под влиянием художников Врубеля и Малявина и пытался решить много задач в своих работах именно с помощью света и цвета. «Моя страсть к солнцу и яркому свету сопутствовала мне, что называется, со дня моего рождения, — писал Лентулов в своих воспоминаниях. — В этом отношении я производил исключительно интересные опыты. В пейзаже я допускал контрасты света и тени, от черного в тени — до чистого хрома в свету».

Лентулов пропускал технику, манеру и видение мира этих художников через призму собственного восприятия и умения, а вовсе не копировал ее, и не следовал ей с жадностью вновь посвященного адепта.

В дальнейшем этот опыт проработки цвета и форм очень помог Лентулову в работе над театральными декорациями к спектаклям Большого и Камерного театра в Москве.

Аристарх Лентулов. Распятие. 1910

Но это будет позже, а пока Лентулов сумел вступить в конфликт с преподавателем киевского художественного училища, перерисовав его этюд… Затем было еще несколько столь же дерзких для классического образования вылазок студента Лентулова. После он вынужден был вернуться в Пензу — в выпускной класс.

На экзаменах в Академию художеств Лентулов сумел поссориться с профессором, который спросил, где Лентулов увидел зеленый оттенок на носу модели. «Раз вы не видите его, мне вас жаль!» — заявил Лентулов и провалился… Об обучении в Академии художеств в Санкт-Петербурге не могло быть и речи.

Однако дерзкого абитуриента пожалел ученик и помощник Ильи Репина — известный художник-график и профессор Дмитрий Кордовский, преподававший в Академии художеств и имевший там собственную мастерскую. Он пригласил Лентулова к себе, оценив его художественное дарование.

В этой мастерской в 1907 году Лентулов знакомится с отцом русского футуризма Давидом Бурлюком. Молодой художник, не отягощенный канонами классики, которые вбивались в умы студентов Академии, изучает великих художников в Эрмитаже.

Аристарх Лентулов. Синий кувшин и фрукты. 1910

При этом он принимает активное участие во всех художественных выставках и эпатажных акциях молодых живописцев. Здесь он пишет свой знаменитый «Портрет четырех» в технике пуантилизма. Одна из четырех изображенных на портрете девушек — его будущая жена — Мария Рукина.

В Санкт-Петербурге начала ХХ века жизнь художников насыщенна и полна новых открытий и людей. Аристарх знакомится с новым направлением — примитивизмом, воплощенном в картинах супружеской пары художников Натальи Гончаровой (правнучки жены Пушкина) и Михаила Ларионова, основавших сообщество художников-символистов «Голубая роза». Каждый из супругов был самостоятельным художником, но направление у них было общее.

В 1907 году Лентулов принимает участие в первой выставке российского авангарда «Венок-Стефанос», проходившей в Санкт-Петербурге. Там же выставляются работы братьев Бурлюков, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, Николая Крымова (в будущем — крупнейший пейзажист и педагог), символистов Петра Уткина и Павла Кузнецова, а также художника, теоретика авангарда и мецената Николая Ивановича Кульбина.

Весь этот круг художников оказывает огромное влияние на формирование Лентулова и его видение себя в искусстве. В 1908 году в Санкт-Петербурге состоялась выставка «Современные течение в искусстве», которую организовали Лентулов и Кульбин. Там выставлялись не только петербургские, но и московские художники круга Ларионова. Судя по всему, ощущением необходимости перемен не только в жизни, но и в искусстве, была пропитана вся атмосфера того времени.

В 1910—1911 году Лентулов продолжает свое художественное образование во Франции в Академии живописи Ла Палетт. Здесь он знакомится с кубистами Жаном Метсенже и Альбером Глезом, пишет картины — «Звон», «Москва», «Василий Блаженный», затем более десятка картин «Купальщиц», изображавших женщин на пляже и… подпадает под влияние творчества Сезанна. И снова делает эксперименты, попав в волну нового направления — кубического футуризма, где форма, цвет и свет преломляются через эмоции художника.

Аристарх Лентулов. Купальщицы. 1909-10

Среди картин Лентулова было мало портретов, так как он не видел смысл в замене живописью фотографических карточек. По собственному признанию Лентулова, он считал, что в потрете должны отражаться эмоции, которые вызывает у художника модель. А вовсе не не сама модель.

Аристарх Лентулов. Война. 1912

«Бубновый валет» как воплощение художественной революции

В декабре 1910 года в Москве состоялась выставка молодых художников «Бубновый валет», которая продолжалась по конец января 1911 года. Это было знаменательное событие, так как на ней выставлялись молодые художники, жаждавшие изменений в изобразительном искусстве. Ее организовали Лентулов, Ларионов, Гончарова и новый знакомый Лентулова — художник Павел Кончаловский. Там же выставлялись художники из Франции и Германии.

Аристарх Лентулов. Дети с зонтиками. 1912

Выставка имела бешеный успех и совершенно «расстрельную» критику. Творчество авангардистов называли бедламом и бардаком. Однако чуть позже авангардисты объединились в общество «Бубновый валет», дабы развиваться и творить на одной волне.

«Бубновый валет», по одной из версий, получивший свое название по аналогии с карточным символом — молодого, дерзкого плута, любителя прожигать жизнь, — стал одним из самых ярких художественных явлений того времени. Вторая версия названия этого общества в том, что черным четырехугольником до 1917 года была «помечена» одежда политических арестантов.

Художники «Бубнового валета» смело противоречили традициям, они весьма в своеобразной манере работали с цветом и светом, с формами и содержанием картин.

Большая часть картин — натюрморты, далекие от классического исполнения. На них были изображены рельефные формы, сочные цвета. Но были и пейзажи с храмами, где соединялись кубизм и русский лубок, авангард и средневековье.

Аристарх Лентулов. Цветы. 1913

Картины Лентулова, где превалировало его любимое сочетание кирпично-красного и травянисто-зеленого цветов, публика воспринимала как праздник. Для того чтобы подчеркнуть и обыграть цвет, Лентулов порой наклеивал на полотно фантики, обертки от конфет и обрывки газет. Но так как художественным мастерством он владел в полной мере, это не воспринималось как претензия дилетанта на оригинальность.

Аристарх Лентулов. Дама с гитарой. 1913

В 1911 году Лентулов снова едет учиться во Францию, а в 1912 — в Италию, где на него производят огромное впечатление картины художников итальянского Ренессанса. В это время в работах художника появляется все больше реалистичных деталей.

Между тем в «Бубновом валете» происходит раскол между художниками, у которых оказались разные взгляды на цели творчества и даже на сам авангардизм, который они хотели воплотить в искусстве. В объединении остается лишь часть живописцев, остальные предпочитают творить в одиночку. Тем не менее, выставки продолжаются.

Аристарх Лентулов. Василий Блаженный. 1913

В 1912 году Лентулов возвращается в Россию, едет в Крым, где становится одним из многочисленных друзей Максимилиана Волошина. В Коктебеле он расписывает деревянное кафе «Бубны», где на одной стене изображена в манере «Бубнового валета» многочисленная снедь, а на другой — карикатуры на жителей Коктебеля с эпиграммами Волошина и Алексея Толстого. Кафе стало знаменитым.

В 1917 году многие художники эмигрировали за границу, и «Бубновый валет» распался.

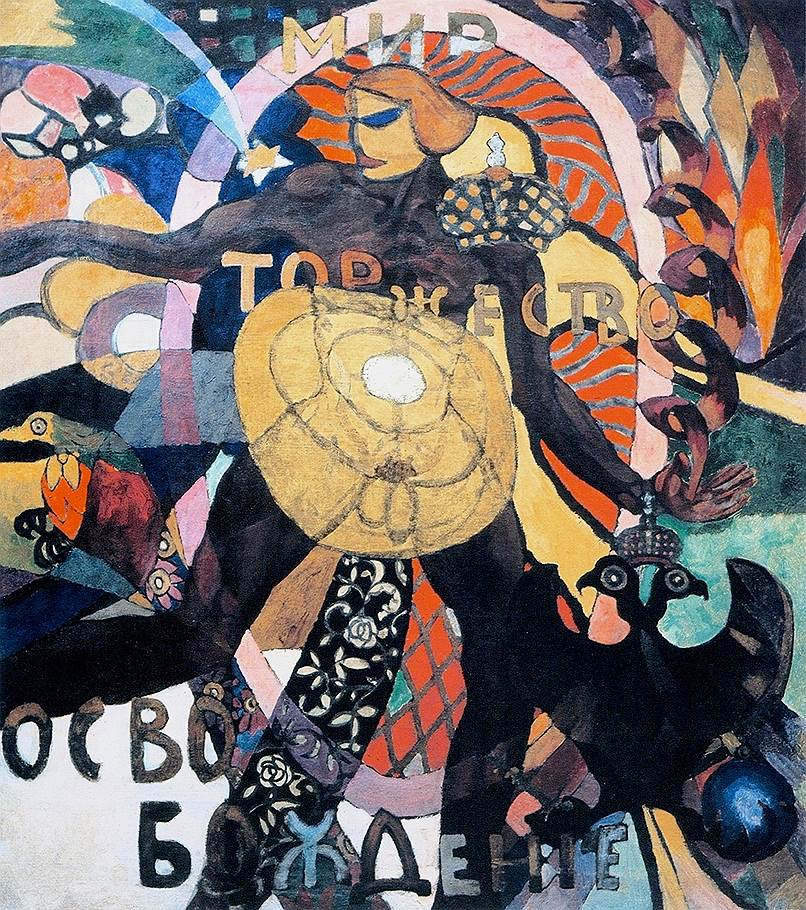

Аристарх Лентулов. Мир. Торжество. Освобождение. 1917

Революция, театр и новое «классическое» искусство

В Москве Лентулов продолжает работать в стиле «кубофутуризма», и в честь столетия победы в войне 1812 года пишет «Аллегорическое изображение Отечественной войны 1812 года».

Аристарх Лентулов. Битва победы. 1914

Затем — в той же манере — серию пейзажей с российскими храмами. Самыми знаменитыми стали «Собор Василия Блаженного» (1913) и «Ново-Иерусалимский храм», который многие искусствоведы считают попыткой художника изобразить колокольный звон: звук в цвете.

Аристарх Лентулов. Звон — колокольня Ивана Великого. 1915

В 1915-м в стиле «Бубнового валета» он пишет свой автопортрет.

Аристарх Лентулов. Автопортрет. 1915

В 1914 году началась война с Германией, и Лентулов вместе с Малевичем и Маяковским сотрудничает с издательством «Сегодняшний лубок», где изображает в примитивной манере военные события на злобу дня. Позже та же манера проявилась в окнах РОСТа.

Аристарх Лентулов. Купальня. 1908

В 1917 году для Лентулова начинается новая эра. Он, по просьбе Луначарского, участвует в организации в Москве ВХУТЕМАСа — высшего художественного училища, окончательно сформировавшегося в 1920 году путем объединения Первых и Вторых свободных художественных мастерских. В 1918-м — принимает участие в оформлении праздничной Москвы к годовщине Октябрьской революции.

Аристарх Лентулов. У Черниговской. 1908

В 1918 году в Большом театре Лентулов спроектировал и оформил декорации к симфонической поэме Скрябина «Прометей», режиссером которой был Немирович-Данченко. Ее исполнили 8 ноября 1918 года. Представление запомнилось всем не только, как исполнение талантливой современной музыки в стенах лучшего театра страны, но и не менее — как гениальное оформление спектакля с использованием … светомузыки при помощи прожекторов, подчеркивавших и усиливавших акцент на изменении музыкального ряда. Сейчас этим уже не удивить, но в 1918 году — это была истинная революция в использовании света на сцене.

Лентулов при всей своей напряженной художественной деятельности ведет активную общественно-просветительскую работу среди рабочих и крестьян, а также входит в Совет охраны памятников культуры, в Высший Художественный совет. Он с семьей поселяется под крышей дома 27 по Козихинскому переулку в Москве — неподалеку от Патриарших прудов. Преподает в Строгановском училище, имеет свою мастерскую в бывшем училище живописи, ваяния и зодчества. Дерзкого, но очень работоспособного и полезного для страны художника не трогают, так как «охранную грамоту» ему выдал сам нарком Луначарский.

Аристарх Лентулов. Ночь на Патриарших прудах. 1928

Лентулов продолжает писать пейзажи в Сергиевом Посаде, Новом Иерусалиме, делает все более интересные театральные декорации («Виндзорские проказницы» Шекспира, «Демон» Рубинштейна, получивший гран-при на выставке 1925 года в Париже, «Сказки» Гофмана») и постепенно уходит от кубизма в реализм. Его реалистичные картины «Ай-Петри», «Ночь на Патриарших прудах» и «Солнце над крышами» также становятся знаменитыми. Пишет он и циклы картин, посвященные индустриализации, строительству московского метро. Материалы для них он привозит из многочисленных поездок по стране.

Аристарх Лентулов. Девочка с зонтиком. 1930-е

Но расцветом творчества все же считается эпоха «Бубнового валета». Именно картины «валетовских» времен были выставлены на единственной персональной выставке художника, состоявшейся в 1933 году.

Аристарх Лентулов. Керченский завод. 1930

В 1941 году Лентулов с семьей уезжают в эвакуацию в Ульяновск, где Лентулов продолжает свои работы для театра. Но в это время художник был уже серьезно болен. В 1942 году он с семьей вернулся в Москву, где перенес тяжелую операцию, наступило временное улучшение. 18 апреля 1943 года художник, вымотанный годами тяжелой работы на износ, скончался.

Аристарх Лентулов. Солнце над крышами. Восход. 1928

Хранителем его наследия и всего, что связано с «Бубновым валетом», стала дочь Лентулова Марианна Аристарховна — известный искусствовед, писатель, преподаватель и историк искусства. Она же написала единственную подробную книгу воспоминаний об отце (1969 г.).

Источник