найти средства художественной выразительности при описании дня в рассказе бежин луг

Для описания ясного летнего дня Тургенев пользуется зрительными

эпитетами, чтобы показать

богатство красок озарённой солнцем природы и выразить

свои самые сильные впечатления.

Описание летнего дня и описание наступления утра перекликается

с настроением охотника.

Эмоциональные эпитеты:: солнце светлое и приветно лучезарное…

…алые, красные, золотые потоки молодого горячего света…

«прекрасный июльский день»; «небо ясно»;»могучее светило»

«прекрасный… день»,»…кротким румянце»,»солнце – не огнистое,

не раскаленное… не тускло-багровое,… но светлое и приветно

лучезарное…», небосклон легкий, бледно-лиловый…,

облака… неопределенные.

Изобразительные эпитеты:

лиловый… туман, …появляется множество… облаков, золотисто-серых…,

…лазурны… (об облаках), голубоватые полосы, розовыми клубами,

алое сиянье, краски светлы, но не ярки, белыми столбами.

сравнения: облака, подобно островам, разбросанным по бесконечно

разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами

ровной синевы,… почти не трогается с места..»;

метафоры:» солнце… мирно всплывает»; «хлынули играющие лучи»;

«трава.. белела ровной скатертью»; полились… сперва алые,

потом красные, золотые потоки молодого, горячего света

олицетворения:» жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить

над землею».

в обрисовке ясного летнего дня автор использовал по преимуществу

эпитеты для того, чтобы выразить наиболее яркие

моменты природы.

Источник

Средства языковой выразительности (тренировочные упражнения для подготовки к ЕГЭ по русскому языку)

материал для подготовки к егэ (гиа) по русскому языку (11 класс) на тему

Материалы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (задание 25 — определение средств художественной выразительности) и литературе можно использовать как для проверочной работы, так и в качестве справочных материалов.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| sredstva_yaz.vyraz_.docx | 15.14 КБ |

Предварительный просмотр:

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ТРЕНИНГ.

СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Вариант 1. Определите, какие средства языковой выразительности употреблены в следующих предложениях:

1. В сто сорок солнц закат пылал.

2. Был столь малого роста, что не мог вмещать законов.

3. Голубой экран заменил людям общение.

4. Вся комната янтарным блеском озарена…

5. Я сам, как зверь, был чужд людей / И полз и прятался, как змей.

6. Он говорил со мной жестко.

7. Спит земля в сиянье голубом.

8. Я выпил целый стакан.

9. Москва договорилась с Пекином.

10. Черный вечер. Белый снег.

11. Я царь – я раб, я Бог – я червь.

12. Когда умирают кони – дышат, / Когда умирают травы – сохнут.

13. На Земле безжалостно маленькой / Жил да был человек маленький.

14. От других мне хвала – что зола, / От тебя и хула – похвала.

15. В окошки, в двери, в щель войдя, / Ввалилась солнца масса.

16. Она считала дядюшку очень глупым и простым. Но хорошим.

17. Мой друг, Отчизне посвятим /Души прекрасные порывы!

18. Доколе власти будут злоупотреблять нашим терпением?

19. Не бесследно проходят по земле поколения.

20. Швед, русский – колет, рубит, режет.

21. Перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность.

Вариант 2. Определите, какие средства языковой выразительности употреблены в следующих предложениях:

1. Раздирает рот зевота шире Мексиканского залива.

2. И звезда с звездою говорит.

3. Глухие тайны мне поручены…

4. Ниже тоненькой былиночки / Надо голову клонить…

5. Мы читали Пушкина.

6. В крови горит огонь желаний.

7. Люди в белых халатах помогли ему.

8. Он мой заклятый друг.

9. Белые воротнички – основные посетители этого кафе.

10. И стройных жниц короткие подолы, / Как флаги в праздник, по ветру летят.

11. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая…

12. Твой ум глубок, что море. / Твой дух высок, что горы.

13. Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел…

14. И волны теснятся, и мчатся назад, / И снова приходят и о берег бьют…

15. Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет.

16. Деточка, все мы немножко лошади, /Каждый из нас по-своему лошадь…

17. Все грани чувств, все грани правды стерты / В мирах, в годах, в часах.

18. Послушай… Далеко, на озере Чад, / Изысканный бродит жираф.

19. Во всем мне хочется дойти до самой сути. / В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.

20. А вы, надменные потомки / Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки / Игрою счастия обиженных родов!

21. И какой же русский не любит быстрой езды?

Источник

Средства выразительности

1).Эпитет — образное определение, обычно выраженное прилагательным: ласковый ветер,

ледяной взгляд хрупкая девушка; туманные мечты.

2). Сравнение — изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного понятия,

явления с другим.

И, как ребенок после сна, Дрожит звезда в огне денницы. (И. Бунин.)

Как град посыпалась картечь. (А. Пушкин.)

А сама-то величава Выступает будто пава. (А. Пушкин.)

3) Метафора — перенос значения одного понятия или явления на другой по сходству:

Пустых небес прозрачное стекло; багровый костер заката; лунный серп; густеет облаков волнистое руно. (И. Бунин.)

Развернутая метафора — метафора, представленная каким-либо текстом (например, стихотворением) или его отрывком: «Парус» Лермонтова, «Телега жизни» Пушкина, «Порог» Тургенева, «Огоньки» Короленко.

4) Олицетворение — частный вид метафоры, перенос свойств живого явления на неживое, наделение предметного мира человеческими свойствами, его одушевление.

Здесь даже камни плачут. Цветы мне говорят: «Прощай!» (С. Есенин.)

Уж небо осенью дышало. (А. Пушкин.)

Россия вспрянет ото сна. (А. Пушкин.)

5) Гипербола — преувеличение: не видел тебя целую вечность: слезы в три ручья; сто раз тебе повторять.

В сто сорок солнц закат пылал (В. Маяковский).

II.Стилистические средства изобразительности (фигуры речи):

1) Антитеза — противопоставление.

Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? (М. Лермонтов.)

Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь! (Н. Некрасов.)

Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.(С. Есенин.)

2) Градация — расположение слов или выражений по нарастанию или убыванию. На этом приеме построена «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина.

Каждый день, каждый час, каждую секунду думаю о тебе.

Часы ожили: зашипели, заворчали, зазвенели и наконец загремели на весь дом.

Капнула одна слезинка, потом другая, капель усилилась, и вдруг из глаз ее хлынул ливень.

2) Оксюморон — сочетание слов, противоположных по смыслу: живой труп, горячий снег, грустная радость, сладкая горечь воспоминаний.

4) Синтаксический (образный) параллелизм — одинаковое, сходное построение смежных фраз, предложений.

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. (А. Пушкин.)

Дымится поле, рассвет белеет, в степи туманной кричат орлы (И. Бунин.)

И тучи жарким горят пожаром, и солнце шаром встает из тьмы. (И. Бунин.)

5) Лексический повтор — намеренное повторение в тексте одного и того же слова или словосочетания.

Казалось, всё в природе уснуло: спала трава, спали деревья, спали облака. О, весна без конца и без краю — без конца и без краю мечта! (А. Блок.)

Когда умирают кони — дышат, когда умирают травы — сохнут, когда умирают солнца — они гаснут, когда умирают люди — поют песни. (В. Хлебников.)

Последнее предложение — пример анафоры (единоначалия), повторяющихся элементов в начале смежных фраз.

6) Ряды однородных членов:

Были это веселые, сильные и смелые люди. (М. Горький.)

Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман. (А. Пушкин.)

Швед, русский — колет, рубит, режет (А. Пушкин.)

В этих примерах наблюдается еще один прием — бессоюзие -придающий фразе динамику; а в следующем примере:

И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и — любовь.(А. Пушкин.)— многосоюзие, придающее предложению плавность, замедляющее фразу.

7) Парцелляция — особое членение предложения, неполные предложения:

У Анны беда стряслась. Большая. Случилось это давно. Очень давно.

«Там видно будет», — отвечает Корней. И молча лезет на козлы. (И. Бунин.)

8) Инверсия — необычный порядок слов в предложении:

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Лермонтов.)

(Обычный порядок: Одинокий парус белеет в голубом тумане моря.)

Вспоминается мне ранняя погожая осень. (И. Бунин.)

(Обычный порядок: Мне вспоминается ранняя погожая осень.)

9) Риторические фигуры:

а) вопрос: Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? (А. Пушкин.)

б) восклицание: Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! (И. Тургенев.)

в) обращение: Мечты, мечты, где ваша сладость! (А. Пушкин.)

Вы должны были, братья, устоять, как стена. (А. Твардовский.)

Часто риторические фигуры выступают вместе.

III.Фонетические изобразительно-выразительные средства:

1 . Аллитерация — повторение согласных звуков в слове,

Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь. (А. Пушкин.)

Звукопись придает особую выразительность стиху: повтор с в: ва, ва, ве дает ощущение широты, мощи стихии; сочетаний хих согласных с сонорным ж. тл, кл, кл — передает клокотание разбушевавшейся реке. А вот пример из Бальмонта:

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.

Величавый возглас волн.

Близко буря. В берег бьется

Чуждый чарам черный челн.

2. Ассонанс — повторение гласных звуков в слове, фразе:

Будет буря — мы поспорим и помужествуем с ней (ассонанс на у — подражание звуку ветра, бури);

Дыша духами и туманами она садится у окна. (А. Блок). (сочетание ассонансов на у и а, создающий ощущение воздуха, парения, простора).

I. Работа с текстом.

(1)Императорский (ныне Государственный) университет в Москве не только древнейший из русских университетов, но по справедливости считается и славнейшим из них.

(2)Его почти 250-летняя история полна многих светлых и отрадных страниц, на которых с любовью останавливается взор каждого патриота, ревнующего о благе и славе родной земли. (3)Но не быть патриотом — значит не быть русским человеком, ибо патриотизм не есть качество, не есть добродетель, а есть долг, обязательный для всех.

(4)Оттого Московский университет одинаково дорог для всех русских людей, где бы они ни жили, без различия в звании и состоянии; оттого везде, где бьется русское сердце, где стоят православные храмы, где слово Отечество возбуждает восторг и любовь — везде любим и славим Московский университет как главный рассадник истинного знания, как хранитель Просвещения. (5)Мирно и тихо течёт учёная и учебная жизнь в стенах Московского университета, и поколение за поколением проходит в стенах его, черпая здесь знания, необходимые для дальнейшей трудовой жизни во славу Бога, на службу Родине.

(6)Пройдут ещё века, и всё так же Московский университет, великий в своей седой древности, богатый лучшими преданиями своих былых времён, по-прежнему будет зажигать священный огонь знания в груди своих многочисленных питомцев, пока мало-помалу — хочется этому верить — в стенах именно Московского университета впервые не выработается и не укрепится на Руси высочайший идеал человеческого знания, состоящий, с одной стороны, в стремлении овладеть вполне всеми тайнами чувственного мира, с другой, — в смиренном сознании, что есть ещё целая область бытия, куда не дерзает и не может проникнуть пытливый скальпель учёного, но которая вполне открыта всякому верующему; идеал, состоящий в сознании, что полнота знания без веры невозможна.

(7)Стоя на этой строго научной дороге, сбросив с себя путы материализма, который есть отрицание науки как полноты знания; смиренно преклоняясь перед вечным светом Христианства, Московский университет оправдывает ту любовь и доверие, с какими вся Россия обращается от Москвы до самых до окраин. (8)Дай Бог, чтобы скорее настало это золотое время, время полной славы для Московского университета!

(9)Московский университет заключает в своих стенах Божий храм, посвященный св. мученице Татиане, и особенно указываю на это обстоятельство, так как в нём можно видеть залог величия и славы нашего университета.

II. Анализ фрагмента рецензии.

«Автор использует разнообразные языковые средства, чтобы придать своей речи яркую убедительность. Употребление («путы материализма», «золотое время») обогащает текст различными ассоциациями. ____ («от Москвы до самых до окраин») служит для усиления художественного впечатления. Такое синтаксическое средство, как (предложение №8), позволяет автору усилить эмоциональное звучание своего слова. Речь автора особенно образна, когда он говорит о славе университета. Это подчёркивает такой троп, как («смиренно», «вечный свет»)».

Источник

Изобразительно-выразительные средства русского языка

Изобразительно-выразительные средства русского языка

Изобразительно-выразительные средства

русского языка

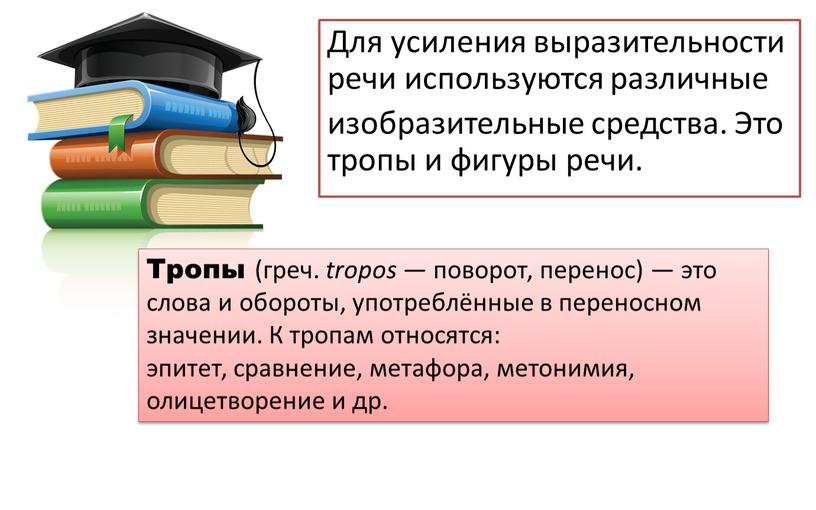

Для усиления выразительности речи используются различные изобразительные средства

Для усиления выразительности речи используются различные

изобразительные средства. Это тропы и фигуры речи.

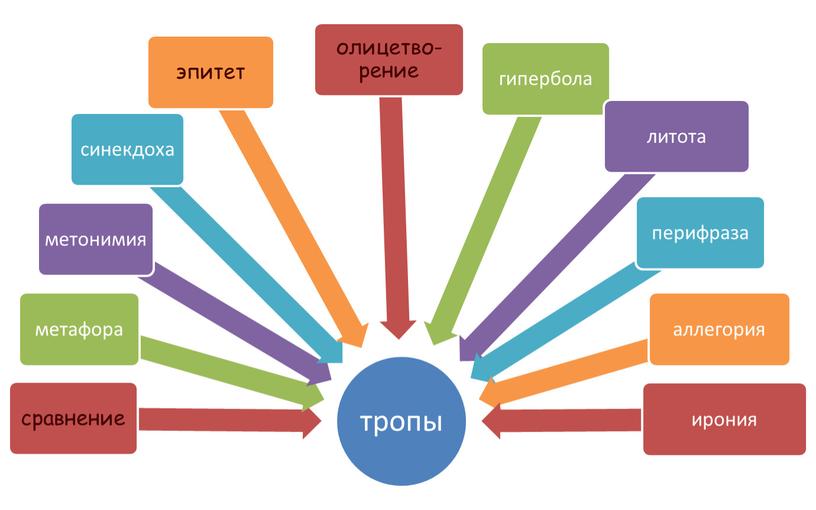

Тропы (греч. tropos — поворот, перенос) — это слова и обороты, употреблённые в переносном значении. К тропам относятся:

эпитет, сравнение, метафора, метонимия, олицетворение и др.

Изобразительно-выразительные средства русского языка

Эпитет — это определение, подчёркивающее характерное свойство предмета, а также придающее ему поэтическую яркость, художественную выразительность, образность

Эпитет — это определение, подчёркивающее характерное свойство предмета, а также придающее ему поэтическую яркость, художественную выразительность, образность. Например: Идут дожди, висят лохматые серые тучи. (С. Антонов) Эпитетом может быть не только определение, но и обстоятельство, образно рисующее действие. Например: Беспечно смеётся иволга.

В народно — поэтической речи встречаются постоянные эпитеты — определения, которые устойчиво употребляются по отношению к одним и тем же словам. Например: добрый молодец, красноя девица, чёрная ноченька, булатный нож, вороной конь, серый волк, русые косы и др.

Эпитет – образное определение в переносном значении.

Сравните: железная проволока и железные нервы; морская вода и морская душа.

Метафора — это слово или выражение, употребляемое в переносном значении на основе сходства, которое наблюдается у предметов или явлений при их сравнении, сопоставлении

Метафора — это слово или выражение, употребляемое в переносном значении на основе сходства, которое наблюдается у предметов или явлений при их сравнении, сопоставлении. Например: Солнце золотило верхушки деревьев (И. Соколов-Микитов); Промороженные до звонкой ломкости, скачут листья, собираясь в шумные вороха. (Л. Леонов)

Метафора как средство выразительности чрезвычайно близка к сравнению и называют ее иногда скрытым сравнением, имея ввиду основу метафоры – сравнение.

Осенний день пуглив и дик

Плывет задумчиво луна

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

Метонимия — это слово или выражение, употребляемое в переносном значении

Метонимия — это слово или выражение, употребляемое в переносном значении.

Основой переносного значения служит смежность явлений: пространственная, временная, внешняя или внутренняя связь между предметами (явлениями):

Лес поёт в значении поют в лесу птицы.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам.

Все флаги – это корабли разных стран. Метонимия построена на том, что предмет (корабль) назван по имени отдельной части этого предмета (флаг), которая является его характерным признаком.

В басне И.А. Крылова читаем следующие строки: «Я три тарелки съел».

✒Это тоже метонимия, в данном случае название сосуда (тарелки) используется в значении содержимого сосуда.

Тропы: метонимия А в чём заключается переименование в следующих примерах?

А в чём заключается переименование в следующих примерах?

Бушует, злится Париж.

Я в очереди за серым пиджаком.

А ты – за красным галстуком.

Название места действия (Париж) заменяет наименование горожан (парижане).

Деталь одежды употребляется вместо наименования человека.

А в чём заключается переименование в следующих примерах? (1)

А в чём заключается переименование в следующих примерах?

(1) Фарфор и бронза на столе,

И, чувств изнеженных отрада,

Духи в граненом хрустале.

(2) Читал охотно Апулея,

А Цицерона не читал.

В первом случае произошла замена названия сосудов материалом, из которого они состоят; во втором – фамилии авторов подразумевают их произведения.

Сравнение — это сопоставление двух явлений с целью пояснить один предмет или явление при помощи другого

Сравнение — это сопоставление двух явлений с целью пояснить один предмет или явление при помощи другого.

В результате изображаемое конкретизируется, становится ярче, очевиднее, выразительнее. Например: Лёд неокрепший на речке студёной словно как тающий сахар лежит. (Н. Некрасов)

Обычно сравнение вводится с помощью союзов будто, точно, как, словно.

Листья поблекнуть еще не успели,

Желты и свежи лежат, как ковер

или

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно — покой и

простор!

Перифраза (перифраз) — выражение, в описательной форме передающее смысл другого выражения или слова

Перифраза (перифраз) — выражение, в описательной форме передающее смысл другого выражения или слова. Например:

царь зверей вместо лев.

Петра творенье вместо Петербург. мать городов русских (Киев),

мать русских рек (Волга),

первая перчатка мира (чемпион мира по боксу) и т. п.

Олицетворение — перенесение свойств человека или другого живого существа на неодушевлённые предметы и явления.

Например: Котелок сердится и бормочет на огне.

(К. Паустовский)

Гипербола (греч. чрезмер-ность) – образное выражение или слово, содержащее непомерное преувеличение с целью создания художественного образа:

Гипербола (греч. чрезмер-ность) – образное выражение или слово, содержащее непомерное преувеличение с целью создания художественного образа:

Тысячу лет вас не видел.

От радости он прыгал выше головы.

Литота (греч. простота) – образное выражение или слово, содержащее непомерное преуменьшение с целью создания художественного образа:

Мужичек с ноготок.

Мальчик с пальчик.

Синекдоха (греч. соподразумевание) – разновидность метонимии, замена слова другом на основе переноса частного на общее или общего на частное, манипулирования количественных отношений, родовых и видовых…

Синекдоха (греч. соподразумевание) – разновидность метонимии, замена слова другом на основе переноса частного на общее или общего на частное, манипулирования количественных отношений, родовых и видовых понятий:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ

Часть вместо целого — парус вместо наименования судна:

Белеет парус одинокий

Замена количественных отношений —француз вместо французов:

И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз

Замена единственного числа множественным:

Мы все глядим в Наполеоны.

Употребление родового понятия вместо видового:

Чтоб ты всегда светило, светило! (солнце)

и наоборот:

Больше всего береги и копи копейку. (деньги)

Тропы: аллегория Притчи, поучения, басни, пословицы построены на принципах аллегории:

Притчи, поучения, басни, пословицы построены на принципах аллегории:

Осел останется ослом,

Хотя осыпь его звездами;

Где должно действовать умом,

Он только хлопает ушами.

Аллегория (греч. иносказание) представление в конкретном образе чего-либо абстрактного, отвлечённого.

Например, самоотверженный заяц и премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина.

Тропы: ирония Ирония (греч. притворство) – негативная оценка чего-либо через иносказательную, скрытую насмешку, в которой истина противоположна значению высказывания:

Ирония (греч. притворство) – негативная оценка чего-либо через иносказательную, скрытую насмешку, в которой истина противоположна значению высказывания:

Отколе, умная, бредешь ты,

голова?

или

Ты всё пела? Это — дело!

Фигуры речи — синтаксические конструкции, используемые в художественных текстах и некоторых жанрах публицистического стиля для усиления выразительности

2. Фигуры речи — синтаксические конструкции, используемые в художественных текстах и некоторых жанрах публицистического стиля для усиления выразительности. К ним относятся: анафора, эпифора, антитеза, градация, инверсия, риторический вопрос, многосоюзие и др.

Фигуры речи: анафора Анафора (греч

Фигуры речи: анафора

Анафора (греч. единоначатие) – повтор сродных слов или звуков в начале двух и более самостоятельных отрезков речи, близко расположенных фраз или строф.

Только в мире и есть, что тенистый Дремлющих кленов шатер.

Только в мире и есть, что лучистый

Детски задумчивый взор.

(А. Фет)

Давайте восклицать, друг другом восхищаться

Высокопарных слов не стоит опасаться.

Давайте говорить друг другу комплименты —

Ведь это все любви счастливые моменты

Эпифора — повтор одного слова или группы слов в конце предложений или фрагментов текста

Эпифора — повтор одного слова или группы слов в конце предложений или фрагментов текста.

Фигуры речи: эпифора

Один солдат на свете жил,

красивый и отважный,

но он игрушкой детской был:

ведь был солдат бумажный.

Он переделать мир хотел,

чтоб был счастливым каждый,

а сам на ниточке висел:

ведь был солдат бумажный…

Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Сегодня фильм хороший в клубе радость! Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли — радость! (А. Солженицын)

Эпифора употребляется с целью привлечения внимания к определенному слову, словосочетанию или предложению

Эпифора употребляется с целью привлечения внимания к определенному слову, словосочетанию или предложению.

Эпифора придает стихосложению дополнительную красоту и изысканность. Особенно это чувствуется в стихотворениях в музыкальном сопровождении, т.е. в поэзии бардов.

Вот послушайте.

Б. Окуджава, «Грузинская песня».

Исполняет трио «Реликт».

Фигуры речи: эпифора

Фигуры речи: Антитеза — резкое, контрастное противопоставление мыслей, понятий, образов антитеза

Антитеза — резкое, контрастное противопоставление мыслей, понятий, образов

Запомните! Создание антитезы в большинстве случаев происходит с помощью антонимов:

В художественной литературе используется для сопоставления и противопоставления, для большей художественной выразительности.

✒ В одном случае они конструктивно организуют текст, в другом – контрастно оттеняют характеры героев произведений, в третьем – выступают в уточняющей функции.

Например: Богатый в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. (Пословица)

Фигуры речи: градация Градация – расположение слов по нарастанию (восходящая) или убыванию (нисходящая) их эмоционального или смыслового значения

Градация – расположение слов по нарастанию (восходящая) или убыванию (нисходящая) их эмоционального или смыслового значения.

Продам кроля – куплю овцу,

Продам овцу – куплю быка.

Назло своему отцу-купцу

Прославлюсь на века!

✒Замечательный пример градации использован в «Сказке о золотой рыбке».

Не хочу быть черной крестьянкой

(столбовой дворянкой и т.д.),

Хочу быть столбовой дворянкой

(вольной царицей и т.д.)

каждая последующая часть усиливает или уменьшает смысловое или эмоционально-экспрессивное значение. Например: Все грани чувств, все грани правды стёрты: в мирах, в годах, в часах.

В художественной литературе используется приём нагнетания синонимов, чтобы достичь эффекта наибольшей выразительности

В художественной литературе используется приём нагнетания синонимов, чтобы достичь эффекта наибольшей выразительности.

Пришёл, увидел, победил!

Мы видим такое расположение, при котором каждое последующее слово содержит усиливающее значение:

Били, сражали, крушили врага доблестные витязи войска русского.

Инверсия — изменение обычного (прямого) порядка слов

Инверсия — изменение обычного (прямого) порядка слов.

Например: Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана. (М. Лермон-тов) (Ср. Золотая тучка ночевала. )

Фигуры речи: инверсия

Инверсия играет и смысловую или акцентную функцию, в случае, когда автор хочет выделить важные или нужные для его замысла слова.

Инверсия как средство выразительности часто употребляется в поэтической речи, когда необходимо создать определённый ритм стихотворения:

Белеет парус одинокий…

В русском языке инверсия – довольно частое явление, так как в русском – свободный порядок слов.

В английском, французском и многих других языках – строго определённый порядок слов.

Фигуры речи: оксюморон Иногда авторы используют контрастное сочетание слов, противоположных по смыслу, иначе это явление называют сочетанием несочетаемого – оксю́морон

Иногда авторы используют контрастное сочетание слов, противоположных по смыслу, иначе это явление называют сочетанием несочетаемого – оксю́морон.

Употребление оксюморона не в качестве средства выразительности является стилистической ошибкой.

Яркие примеры оксюморона:

грустная радость, живой труп, маленький гигант…

Оксюморон в переводе с греческого означает остроумно-глупое

Фигуры речи: парцелляция Парцелляция (фран

Фигуры речи: парцелляция

Парцелляция (фран. частица) – умышленное нарушение автором границ предложения, разделение предложения точками на две и больше частей:

В трактире грохот, смех и гам,

И Богом я готов поклясться,

Что школяры гуляют там.

Поют. Танцуют. Веселятся.

Сделайте вывод: с какой целью авторы употребляют парцелляцию?

Чтобы обратить внимание читателей на определённое слово или фразу.

Фигуры речи: Риторический вопрос – вопрос, который не требует ответа, заданный с целью привлечения внимания риторический вопрос

Риторический вопрос – вопрос, который не требует ответа, заданный с целью привлечения внимания

Вы что, любезный, с ума спятили?

или

Где мои денечки молодые?

Фигуры речи: Риторическое обращение – обращение к людям или к конкретной личности, часто эмоциональное, не требующее непосред-ственного общения

Риторическое обращение – обращение к людям или к конкретной личности, часто эмоциональное, не требующее непосред-ственного общения. Таковыми являются пожелания, призывы, лозунги и т.д.

Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

Иногда риторические обращения могут быть и к неодушевлённым объектам.

Чтоб усох ты, куст колючий!

Фигуры речи: эллипсис Эллипсис – это пропуск сказуемого в речи:

Фигуры речи: эллипсис

Эллипсис – это пропуск сказуемого в речи:

Мы села – в пепел; грады – в прах;

В мечи – серпы и плуги.

С какой целью используется эллипсис?

Придает речи скорость, динамизм.

Фигуры речи: Лексический повтор – умышленный повтор в речи слов или словосочетаний с целью усиления выразительности и эмоциональности высказывания

Лексический повтор – умышленный повтор в речи слов или словосочетаний с целью усиления выразительности и эмоциональности высказывания.

Спала луна, спали облака, спали звезды.

Следите за своей речью, не злоупотребляйте повторами, Если у вас не получится использовать лексический повтор как средство выразительности, то ваш повтор будет считаться тавтологией, а это ошибка.

Фигуры речи: Синтаксический параллелизм — эта фигура речи представляет собой одинаковое синтаксическое построение смежных предложений:

Синтаксический параллелизм — эта фигура речи представляет собой одинаковое синтаксическое построение смежных предложений:

В синем небе звёзды блещут,

В синем море волны хлещут;

Туча по небу идёт,

Бочка по морю плывёт.

Фигуры речи: Звукопись – умелая игра звуками мастеров слова для усиления выразительности

Звукопись – умелая игра звуками мастеров слова для усиления выразительности. Мастерство поэтов проявляется именно в повторении в ненавязчивой форме одинаково звучащих гласных звуков – ассонанс или согласных звуков – аллитерация:

Ассонанс и аллитерация – это фонетические средства выразительности, подчёркивающие красоту русской поэтической речи

Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами

Мой стих трудом громаду лет прорвет

и явится весомо, грубо, зримо,

как в наши дни вошел водопровод,

сработанный еще рабами Рима.

Посчитайте сколько раз Маяковский употребил буку р? Для чего?

Раскатистое р создает обстановку тревожного ожидания и неизбежности осуществления чего-то грандиозного.

Взложу на тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу,

Взложу на тетиву тугую,

Послушный лук согну в дугу,

А там пошлю наудалую,

И горе нашему врагу.

Что создает здесь эта удивительная фигура речи?

Упражнение 5 Укажите, в прямом или переносном значении употреблены выделенные слова

Укажите, в прямом или переносном значении употреблены выделенные слова. Назовите способ переноса

1. В Генуе, на маленькой площади, перед вокзалом. собралась густая толпа народа. 2. Вогнутым полукругом стоит тяжёлое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. 3. Из улиц, точно из огромных труб, красиво льются весёлые крики людей, идущих навстречу новой жизни. 4. Поздний вечер печален и тих, точно медленные и лёгкие шаги мальчика, едва слышные В сумеречном, утолщённом молчании засыпающих полей. 5. Вслед мальчику бесшумно идёт ночь. (М. Горький. «Сказки об Италии»)

ПРОВЕРЯЕМ!

В прямом значении употреблено слово мраморный во 2-ом предложении (сделанный из мрамора).

Все остальные выделенные слова употреблены в переносном значении: густая толпа, вечер печален —— эпитеты(перенос на основе впечатления при сравнении предметов); раскинув свои крылья, льются крики людей, идёт ночь — метафоры (перенос на основе сходства формы предметов, действий предметов).

Укажите, какие переносные значения закрепились заданными словами

Укажите, какие переносные значения закрепились заданными словами. Что послужило основанием этому? Придумайте предложения, употребляя эти слова в переносном значении.

Стрекоза, осёл, заяц, лиса, тупой, острый, скользкий, шёлковый, сморчок, тюлень, пень, мартышка, липа.

Стрекоза — весёлая, легкомысленная особа женского пола; непоседливый ребёнок. — Наша стрекоза не сидит на месте. вот и сегодня укатила с компанией на остров. Не уследишь за этим ребёнком — стрекоза несмышлёная.

Осёл — тупой, упрямый человек. — Не будь ослом, перестань упрямиться, ведь предложение дельное, стоящее, потом сам спасибо скажешь.

Заяц — трусливый человек; безбилетный пассажир. — Кто же мог ожидать такого безрассудства от этого недотёпы, этого великовозрастного зайца? При появлении контролёра зайцы в конце салона притихли и зашарили по карманам.

Лиса — хитрый, льстивый человек. — Лысой вилась перед отцом, уговорила, умаслила — растаял старик.

Тупой — несообразительный, трудно обучаемый, слабо мыслящий человек. —— Разве может он понять тонкие движения души, этот тупой, грубый, неотёсанный болван!

Острый , проницательный, тонко воспринимающий; остроумный. — Он будто видел её насквозь и оценивал её поступки безжалостно резкими, острыми, рублеными фразами. Приезжий гость поразил всех изысканными манерами, галантностью и изящными острыми шутками.

Скользкий — подозрительный, ненадежный, сомнительный. — Заметив внимание к себе приказчика, Лиза старалась избегать этого скользкого, подозрительно ласкового человека.

Шёлковый _ мягкий, управляемый, послушный. — Ничего, и не таких своевольников отправляли в кадетский корпус, возвращались оттуда шёлковыми.

Сморчок —— маленький, невзрачный человек. — На нижней ступеньке крыльца сидел какой—то сморчок, торопливо жующий хлебную корку и отпихивающий нахального пса.

Тюлень — неуклюжий, неповоротливый, ленивый человек — Не дождёшься этого тюленя: пока он соберётся, пока распорядится по дому — может и вовсе передумать выходить.

Пень — тупой, бесчувственный, несообразительный человек. — Попробуй объяснить этому пеньку, как тяжело жить вдали от дома, когда вокруг всё чужое, даже язык чужой, — сидит, хлопает глазами, улыбается, ничего до него не доходит.

Мартышка —— человек — клоун, копирующий и передразнивающий других. — В классе Машку не воспринимали всерьёз, считая её мартышкой, способной только повторять чужие глупости и передразнивать учителей.

Липа — обман, фальшивка, подделка. — Экспертиза документов во время расследования подтвердила догадку следователя, что большинство накладных — липа, как и обнаруженных на складе расписок.

Все выделенные СЛОВА употреблены В переносном значении. Перенос значения произошёл на основе исторически УСТОЯВШЕГОСЯ представления в народе О характерах ЖИВОТНЫХ И качествах предметов.

В каких значениях употреблены выделенные слова в данных предложениях? 1

В каких значениях употреблены выделенные слова в данных предложениях?

1. С моря тянет лёгкий бриз. — Паровоз тянет вагоны.

2. С гор ласково течёт запах цветов. Время течёт быстро. — Из раны течёт кровь.

3. Все флаги в гости будут к нам. — Флаг развевался на ветру.

4. Синие волны залива бьют в камень набережной. — Яркий свет бьёт в глаза.

С моря тянет лёгкий бриз (дует, веет — перен. знач. — метафора). — Паровоз тянет вагоны (везёт за собой — прямое. знач.). 2. С гор ласково течёт запах цветов (доносится — перен. знач. — метафора). Время течёт быстро (идёт. движется — перен. знач. — метафора). — Из раны течёт кровь (льётся — прямое знач.). 3. Все флаги в гости будут к нам (представители государств — перен.знач. — метонимия). — Флаг развевался на ветру (отрезок ткани, прикреплённый к древку, — прямое знач.). 4. Синие волны залива бьют в камень набережной (плещутся — перен. знач.). — Яркий свет бьёт в глаза (светит — перен. знач. — метафора).

Выделите сравнения. Какова их роль в тексте?

Выделите сравнения. Какова их роль в тексте? Подчеркните сравнительные союзы

Крепкий город, вставленный в расселины,

Белый город, на камнях расставленный,

Как платок, на берегу расстеленный,

Словно краб, на берегу расправленный.

(Б. Слуцкий)

Крепкий город, вставленный в расселины,

Белый город, на камнях расставленный,

Как платок, на берегу расстеленный,

Словно краб, на берегу расправленный.

(Б. Слуцкий)

✒Сравнение города с платком и крабом помогают представить при экономии языковых средств его формы и очертания, а также характерные признаки, переходящие от краба. Например, цепкость, надёжную закреплённость.

Прочитайте стихотворение в прозе

1.Прочитайте стихотворение в прозе И. Тур-генева «Русский язык». Выделите эпитеты и определите их функцию.

2. Сформулируйте тему и основную мысль стихотворения. Какова авторская позиция по отношению к высказываемому?

3. Почему этот текст принято называть стихотворением в прозе? Расставьте ударения и понаблюдайте, есть ли в тексте ритмическая закономерность.

4. Как вы понимаете значение словосочетания свободный язык?

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить. чтобы такой язык не был дан великому народу!

Эпитеты, которые употребляет Тургенев в стихотворении «Русский язык», не только характеризуют определяемое слово, но и отражают авторскую позицию по отношению к сказанному. Так, раздумья о судьбах родины связаны для автора с искренним беспокойством за её благополучие и процветание, поэтому они тягостны; а в эпитетах великий, могучий, правдивый и свободный (русский язык) слышатся гордость и восхищение. Заключительный эпитет великому (народу) звучит торжественно и оптимистично, он вселяет уверенность в победе во всех будущих испытаниях.

Рефлексия Закончите фразу: сегодня я узнал(а)…, мне понравилось…, теперь я могу…, я понял(а), что… на уроке мне было непонятно … мне захотелось подробнее узнать о…

Закончите фразу:

сегодня я узнал(а)…,

мне понравилось…,

теперь я могу…,

я понял(а), что…

на уроке мне было непонятно …

мне захотелось подробнее узнать о …

самым интересным для меня было задание …

Источник