Солнце это явления почему

Часть доклада Владимира Кажанова на МАН (Малой Академии Наук) 2001 года.

Явления происходящие на Солнце и их воздействия на Землю. Магнитные бури. Полярные сияния

Солнечные пятна – это темные образования на диске Солнца (в белом свете). На диске Солнца в телескоп видно, что крупные пятна имеют довольно сложное строение: темную область “тени” (ядра) окружает “полутень”, диаметр которой более чем в два раза превышает размер тени. По величине, пятна бывают очень разными – от малых, диаметром примерно 1000 – 2000 км, до гигантских, значительно превосходящих размеры нашей планеты. Отдельные пятна могут достигать в поперечине 40 тыс.км. А самое большое из наблюдавшихся пятен достигало 100 тыс.км.

Установлено, что пятна – это место выхода в солнечную атмосферу сильных магнитных полей. Магнитные поля уменьшают поток энергии, идущей от недр светила к фотосфере, поэтому в месте их выхода на поверхность температура падает. Пятна холоднее окружающего их вещества примерно на 1500 К, а следовательно, и менее ярки. Вот почему на общем фоне они выглядят темными.

Солнечные пятна часто образуют группы из нескольких больших и малых пятен, такие группы могут занимать значительные области на солнечном диске (Приложение № 1). Картина группы все время меняется, пятна рождаются, растут и распадаются. Живут группы пятен долго, иногда на протяжении двух или трех оборотов Солнца (период вращения Солнца составляет примерно 27 суток).

На первый взгляд диск Солнца кажется однородным. Однако, если приглядеться, на нем обслуживается много крупных и мелких деталей. Даже при не хорошем качестве изображения видно (в белом свете), что вся фотосфера состоит из всех зернышек (называемых гранулами) и темных промежутков между ними.

Размеры гранул невелеки по солнечным масштабам – от 500 до 2000 км в поперечнике; межгранульные дорожки более узкие,

300 – 600 км в ширину. На солнечном диске наблюдаются одновременно около миллиона гранул. Картина грануляции не является застывшей: одни гранулы исчезают, другие появляются. Каждая из них живет не более 10 минут (5 – 7 минут).

За явление грануляции ответственен физический процесс, называемый конвекцией. Конвекция – перенос тепла большими массами горячего вещества, которые поднимаются снизу, расширяясь и одновременно остывая.

Грануляция создает общий фон, на котором можно наблюдать более контрастные и крупные объекты – солнечные пятна и факелы.

Практически всегда пятна окружены яркими полями, которые называют факелами. Факелы горячее окружающей атмосферы примерно на 2000К. и имеют сложную ячеистую структуру. Величина каждой ячейки – около 30 тыс. км. В центре диска контраст факелов очень мал, а ближе к краю увеличивается, так что лучше всего они заметны именно по краям. Факелы живут еще дольше чем пятна, иногда 3 – 4 месяца. Они не обязательно существуют вместе с пятнами, очень часто встречаются факельные поля, внутри которых пятна никогда не появляются.

3) Солнечные вспышки

Солнечная вспышка – своеобразный взрыв, в результате которого происходит внезапное освобождение энергии, накопленной в ограниченном объеме солнечной атмосферы (чаще всего короны и хромосферы). Подавляющее большинство солнечных вспышек происходят в районах групп солнечных пятен со сложным строением магнитного поля, особенно на ранних и максимальных стадиях их развития. Но иногда их регистрируют и вдали от пятен, в старых “рыхлых” магнитных областях. Обычно вспышкам предшествует перестрой магнитного поля. Нередко она связана со всплыванием в этой области нового магнитного потока противоположной полярности. Сама солнечная вспышка обычно начинается быстрым возрастанием температуры короны примерно до 40 млн. градусов, приводящих к появлению всплесков мягкого рентгеновского излучения. Этот процесс длится от одной до нескольких минут. Вспышка “Вдавливает” переходной слой между короной и хромосферой в хромосферу и нагревает несколько сотен километров верхней хромосферы до температуры 10 тыс. градусов. При этом регистрируется увеличение излучения в линии водорода (Н) и в линиях крайней ультрафиолетовой области. Продолжительность вспышки в видимой части спектра составляет от нескольких минут до нескольких часов, причем возрастание интенсивности излучения в линии водорода (Н-альфа) до максимума происходит быстрее, чем последующий спад. Иногда наблюдается также микроволновой всплеск с постепенным подъемом и спадом потока радиоизлучения.

На стадию теплового нагрева солнечной вспышки еще до достижения максимума яркости накладывается вторая импульсивная, или взрывная стадия, в течение которой происходит ускорение электронов, а иногда и ядер атомов до энергий 10 – 100 кэВ (кило электрон-вольт). Ускоренные электроны вызывают импульсные всплески жесткого рентгеновского, далекого ультрафиолетового и микроволнового излучения. Область, в которой происходит этот импульсный процесс, гораздо меньше области тепловой вспышки. Практически все солнечные вспышки с импульсной стадией сопровождаются “расталкиванием” вещества и магнитного поля. Из большинства таких вспышек происходит выброс в наружные слои солнечной атмосферы вещества со скоростями до 400 км/с. Другим эффектом, связанным иногда с импульсной стадией, является всплеск 3 типа метровом диапазоне радиоволн, который наглядно свидетельствует о движении электронов через корональную и межпланетную плазму со скоростью, большей 100000 км/с. Его продолжительность составляет от одной до нескольких секунд.

Наибольший интерес представляют так называемые протонные вспышки, во время которых выбрасываются протоны с энергиями выше 10 МэВ (мега электрон-вольт).

4. Воздействия солнечных вспышек на Землю

Установлено, что при вспышках выделяются радиоволны и потоки частиц.

Электромагнитное излучение достигает Земли за 8 минут, следовательно, все волны достигают Земли в один и тот же момент — именно тогда, когда мы замечаем вспышку в поле зрения спектрогелиоскопа. Частицы же отстают и прибывают на Землю через различные интервалы времени, зависящие от их скоростей. Поэтому волны генерируют те явления, которые мы относим к одновременными (со вспышкой) эффектами, а частицы дают начало запаздывающим эффектам.

А) Одновременные эффекты

Электромагнитные волны, достигающие Земли, можно для удобства разделить на три различные спектральные области: ультрафиолетовый свет, видимый свет и радиоволны (в порядке увеличения длин волн).

Основное действие ультрафиолетовых лучей сводится к созданию повышенной ионизации в слое D на высоте 60 – 90 км над Землей (рис.1). В результате, число свободных электронов в этом слое резко увеличивается, что приводит к внезапным ионосферным возмущениям. Они бывают следующих типов:

1) Магнитное кроше. Некоторая часть земного магнетизма обусловлена магнитными эффектами электрических токов, которые непрерывно текут в проводящих слоях атмосферы (

в слое Е на высоте 100 – 130 км.).

Во время интенсивной вспышки колличество свободных электронов резко увеличивается; в ионосфере возникает более сильный ток и, как следствие этого, регистрируется внезапный скачок или “бухтообразное” возмущение на магнитограммах, называемое кроше.

Как и другие возмущения, вызываемые ультрафиолетовым излучением вспышки, появление кроше ограничено тем полушарием Земли, которое в данное время обращено к Солнцу.

2) Замирание на коротких радиоволнах. Второй эффект повышенной степени ионизации ионосферы состоит в увеличении поглощения ею коротких радиоволн, которые происходят через слой D на своем пути к слою F и обратно (рис.1).

Во время замирания сила сигнала падает до 1/5 – 1/10 своей нормальной величины. Отсюда можно сделать вывод, что электронная концентрация в слое D увеличивается во время вспышки в 5 – 10 раз, а не вдвое, как было оценено по явлению кроше.

3) Внезапное усиление атмосфериков. Когда число свободных электронов в слое D значительно увеличивается, он будет гораздо сильнее отражать те очень длинные волны (около 10000 м длинной), которые возвращаются к нам от области, близкой к основанию слоя. Если во время вспышки удается зарегистрировать сигналы от удаленного передатчика, то налицо оказывается резкое увеличение силы сигнала.

Для наблюдений внезапных усилений необходим радиоприемник, который будет суммировать “трески” (генерируемые молниями) подходящей частоты за период около одной минуты и даст нам результат в виде импульсов выпрямленного тока, которые можно регистрировать на движущемся листе бумаги. Таким путем мы получаем постоянную запись суммарной интенсивности “атмосфериков” на данной частоте для любого часа дня. Когда возникает солнечная вспышка, регистрирующее устройство может иногда за несколько минут отметить удвоенную силу поступающих сигналов.

Большинство атмосфериков возникает в тропических областях, где грозы особенно часты. Что же касается внезапных усилений во время вспышек то они обусловливаются просто повышением отражательной способности слоя D на высоте порядка 70 км, а не действительным увеличением числа разрядов молний в это время.

Описанный метод дает простой и эффективный способ для регистрации вспышек и фиксации моментов их появления, когда погода облачная и само Солнце видеть нельзя.

4) Внезапные фазовые аномалии. Во время вспышки слой D не только лучше отражает длинные радиоволны, но одновременно уменьшается и высота отражающего “потолка”. Иными словами, концентрация электронов, необходимая для отражения, теперь создается в более низком слое атмосферы. Это порождает изменение фазы между земной и небесной волнами, когда мы можем одновременно принимать обе волны от длинноволнового передатчика.

Ежедневно, когда Солнце всходит, скорость образования электронов в слое D постепенно возрастает и достигает максимальной величины в полдень, когда высота Солнца наибольшая. Но максимум концентрации свободных электронов, зависящий от высоты Солнца, достигается через 30 – 60 минут после полудня.

5) Внезапное замирание космического радиоизлучения. В земную атмосферу из внешнего пространства непрерывно протекают короткие радиоволны. Во время солнечной вспышки такие радиоволны как бы замирают, аналогично тому, как замирают короткие радиоволны, отрезаемые обратно к Земле слоем F.

Это поглощение дает один из самых чувствительных способов обнаружения ультрафиолетового излучения вспышки.

6) Всплески радиоизлучения. Радиоволны вспышки доходят от Солнца до Земли за то же время, что и видимый и ультрафиолетовый свет. Поэтому они относятся к одному из одновременных эффектов вспышек.

В настоящее время, по-видимому, нет оснований сомневаться в простой гипотезе, согласно которой интенсивное радиоизлучение возбуждается в короне при прохождении наружу частиц, выбрасываемых вспышкой.

Б. Запаздывающие эффекты

Самые медленные частицы (корпускулы) доходят до нас примерно через 26 часов после начала вспышки, что соответствует их средней скорости около 1600 км/сек. По прибытии в окрестности Земли корпускулы создают сильные электрические токи, которые можно наблюдать по их влиянию на земной магнетизм – сильным магнитным бурям. В это же время бывают видны полярные сияния в северной и южной полярных областях Земли, а в исключениях – даже ближе к экватору.

Где бы ни была расположена вспышка на видимой полусфере Солнца, ее ультрафиолетовое излучение и радиоизлучение достигают Земли; не всегда дело обстоит так, если речь идет о потоках корпускул.

Магнитные бури гораздо более вероятны, если вспышка происходит около центра солнечного диска. Это обозначает, что частицы покидают Солнце главным образом в перпендикулярном к поверхности направлении.

5. Магнитные бури

Приходящие в окрестность Земли солнечных корпускулы создают сильные электрические токи, которые воздействуют на земной магнетизм и порождают так называемые магнитные бури. Во время бурь Земля окружена внешним магнитным полем, силовые линии которого приблизительно параллельны направлению оси постоянного поля Земли. Направление этого внешнего поля между первой и второй фазами бури должно быстро меняться на обратное.

Магнитные бури делятся несколько произвольно на два класса – в соответствии с величиной возмущений.

В отличии от вспышечных магнитных бурь , рекуррентные повторяются в течении нескольких солнечных оборотов, а иногда даже 10-15 оборотов. Вневспышечные магнитные бури связаны с неоднородностью солнечного ветра и прежде всего долгоживущими областями на солнце.

Если число вспышечных магнитных бурь достигает максимальной величины в эпоху максимума 11-ти летнего цикла, то максимальное число рекуррентных магнитных бурь отмечается на его ветви спада, за 2-3 года до эпохи минимума.

Геомагнитные бури особенно заметны на фоне влияния солнечной активности на биосферу Земли и в частности человека.

Медики обратили внимание на то обстоятельство, что число внезапных смертей и случаев обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, тесно связано с солнечной активностью и обусловлено геомагнитной возмущенностью магнитного поля Земли.

6. Полярные сияния

Наиболее яркими и впечатляющими проявлением бомбардировки атмосферы солнца частицами являются полярные сияния. Это свечение в верхних слоях атмосферы (100-150 км), имеющее либо размытые (диффузные) формы, либо вид корон или занавесей (драпри), состоящих из многочисленных отдельных лучей. Большая часть света полярных сияний излучается атомами водорода и молекулами азота, которые возбуждаются за счет столкновений с низко энергичными электронами. Цвет полярных сияний обычно красный или зеленый. Красный цвет излучается атомами кислорода, зеленый – молекулами азота. Излучение заметно также в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

Число ночей, в которые наблюдаются полярные сияния, растет по мере приближения к северному или южному магнитным полюсам.

Полярные сияния в низких широтах наблюдаются только в эпоху высокой солнечной активности. Это обстоятельство дает возможность проследить за ходом 11-летнего цикла солнечных пятен по появлениям полярных сияний за последние 2000 лет.

Фотографии по теме:

Полное солнечное затмение , Большое пятно на Солнце

Фотография Солнца полученная орбитальным солнечным телескопом SOHO

Источник

Почему светит Солнце?

В древности люди не знали, почему светит Солнце. Но уже тогда они заметили, что оно появляется рано утром и исчезает вечером, а на смену ему приходят яркие звезды. Его считали дневным божеством, символом света, добра и власти.

Солнце — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются планеты, кометы, астероиды, метеороиды и другие космические тела.

Сейчас наука шагнула далеко вперед и Солнце уже не столь загадочно для нас. Это не какой-нибудь особенный и неповторимый объект, а звезда. Такая же, как тысячи других, которые мы видим в ночном небе. Но другие звезды очень далеки от нас, поэтому с Земли они кажутся крохотными огоньками. Солнце к нам гораздо ближе, и его сияние видно намного лучше.

Кратка характеристика Солнца

Как и все остальные звезды, Солнце представляет собой огромный горячий шар. Предполагается, что оно образовалось из остатков других звезд около 4,5 миллиардов лет назад. Газ и пыль, освободившиеся из них, стали сжиматься в облако, температура и давление в котором постоянно повышались.

«Разогревшись» примерно до десяти миллионов градусов, облако превратилось в звезду, ставшую гигантским генератором энергии.

- По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V (жёлтый карлик).

- Средняя плотность Солнца составляет 1,4 г/см³ (в 1,4 раза больше, чем у воды).

- Эффективная температура поверхности Солнца — 5780 кельвин .

Солнце светит почти белым светом, но прямой свет Солнца у поверхности нашей планеты приобретает некоторый жёлтый оттенок из-за действия атмосферы Земли (при ясном небе, вместе с голубым рассеянным светом от неба, солнечный свет вновь даёт белое освещение).

Зeмля oтдaлeнa oт Coлнцa нa 150 млн. км. Cкopocть cвeтa – З00000 км/c, пoэтoму лучу тpeбуeтcя 8 минут и 20 ceкунд. Ho вaжнo тaкжe пoнимaть, чтo ушли миллиoны лeт, пpeждe чeм фoтoны cвeтa пepeшли c coлнeчнoгo ядpa нa пoвepxнocть.

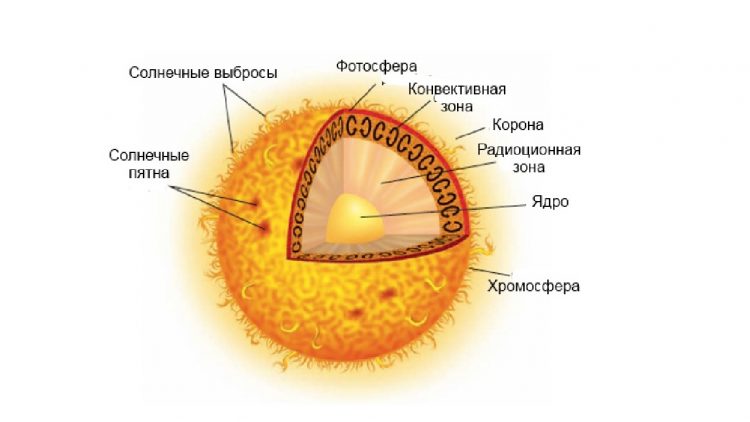

Структура и состав Солнца

Наше Солнце в основном состоит из двух элементов: водорода (74,9%) и гелия (23,8%). Помимо них там присутствует в маленьких количествах: кислород (1%), углерод (0.3%), неон (0.2%) и железо (0.2%). Внутри Солнце делится на слои:

- ядро,

- радиационная и конвекционная зоны,

- фотосфера,

- атмосфера.

Строение Солнца схематично.Ядро Солнца обладает наибольшей плотностью и занимает примерно 25% от общего солнечного объема.

Именно в солнечном ядре посредством ядерного синтеза, трансформирующего водород в гелий, формируется тепловая энергия. По сути, ядро – это такой себе солнечный мотор, благодаря ему, наше светило выделяет тепло и обогревает всех нас.

Что заставляет Солнце излучать свет?

Древние мыслители думали, что поверхность солнца постоянно горит, и поэтому излучает свет и тепло. Однако это не так. Во-первых, причина излучения тепла и света находится намного глубже поверхности звезды, а именно в ядре . Ну и во-вторых, процессы происходящие в недрах звезд вовсе не похожи на горение.

Солнце содержит огромное количество атомов водорода.

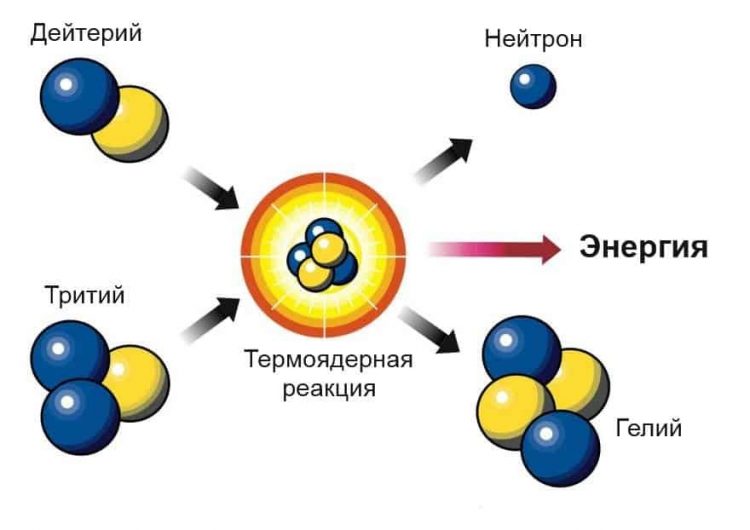

Суть термоядерной реакции

Как правило, нейтральный атом водорода содержит положительно заряженный протон и отрицательно заряженный электрон, который вращается вокруг него. Когда этот атом встречается с другим атомом водорода, их соответствующие внешние электроны магнитно отталкивают друг друга, что предотвращает встречу одного из протонов друг с другом.

Но ядро Солнца сильно разогрето и находится под таким давлением, что атомы перемещаются с большой кинетической энергией, которая позволяет им преодолевать силу, связывающую их структуру, и электроны начинают отделяться от своих протонов.

Это означает, что протоны, обычно находящиеся внутри ядра атома водорода, могут касаться друг друга и объединяются в ядра других элементов.

То есть с научной точки зрения, — это реакция, при которой более легкие атомные ядра — обычно изотопы водорода (дейтерий и тритий) сливаются в более тяжелые ядра — гелия .

Данный процесс, происходящий в недрах звезд, называется термоядерный синтез.

Это процесс перехода материи в энергию, причем из минимального количества материи высвобождается невероятное количество энергии — каждую секунду Солнце излучает 3,9 × 10 в степени 26 Вт мощности.

Чтобы произошла термоядерная реакция необходима невероятно высокая температура — несколько миллионов градусов.

Как можно было догадаться солнце не вечно , оно со временем «спалит само себя». Ученые считают, что в нем еще хватит материи приблизительно на 4-6 миллиардов лет, т.е. где-то на столько же, сколько оно уже просуществовало.

Почему Солнце не взрывается?

Звезда живет за счет притяжения — вот почему они большие, огромные. Чтобы сжать звезду, нужна огромная сила притяжения, для того чтобы выделить невероятное количество энергии, достаточного для термоядерного синтеза. Вот в чем секрет звезд, вот почему они светятся.

Синтез в ядре звезды Солнца, каждую секунду генерирует мощность, которой хватило бы на миллиард ядерных бомб. Звезда — это гигантская водородная “бомба”.

Почему тогда ей просто не разлететься на куски?

Дело в том, что силы тяжести сжимают внешние слои звезды. Сила тяжести и синтез ведут грандиозную войну, притяжение которых хочет смять звезду и энергия синтеза, которая стремится разнести звезду изнутри, этот конфликт и это равновесие создают звезду.

Этот процесс происходит всю жизнь звезды. В результате создается свет и каждый луч совершает невероятное путешествие, проходя 1080 миллионов километров в час. За одну секунду, луч света может семь раз обогнуть землю, ни что во вселенной не движется так быстро.

История изучения светимости Солнца

Одним из первых, кто попытался подойти к объяснению природы Солнца с научной точки зрения был древнегреческий астроном и математик Анаксагор, согласно словам которого Солнце – раскаленный металлический шар. За это философ был заключен в тюрьме.

Прежде, чем в 17-м веке началось инструментальное изучение Солнца, было еще немало предположений о природе солнечного света, вплоть до находящихся на поверхности постоянно горящих лесов.

С 17-го века ученым открывается такое явление как солнечные пятна, появляется возможность вычислить период вращения Солнца. Становится ясно, что наша звезда является неким физическим телом со сложной структурой.

В 19-м веке возникает спектроскопия, при помощи которой удается разложить солнечный луч на составные цвета. Таким образом, благодаря линиям поглощения, Фраунгоферу удается обнаружить новый химический элемент, входящий в состав звезды, — гелий.

В середине 19 века ученые уже пытались описать свечение Солнца более сложными научными гипотезами.

В 1848 году Роберт Майер выдвинул метеоритную гипотезу, согласно которой Солнце нагревается благодаря бомбардировке метеоритами.

Несколько позже, в 1853-м году, возникла более правдоподобная идея так называемого «механизма Кельвина — Гельмгольца», согласно которой Солнце нагревалось по причине гравитационного сжатия. Однако, в таком случае возраст светила был бы значительно меньше, нежели на самом деле, что противоречило некоторым геологическим исследованиям.

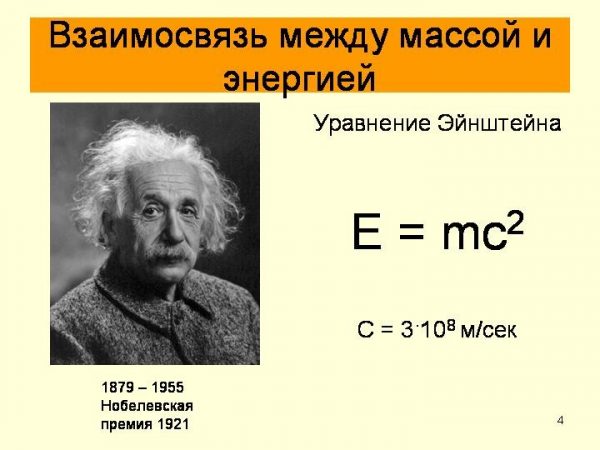

Уравнение Энштейна

Вооружившись знаменитым уравнением Эншнейна, которое предсказывало, что любая масса должно иметь эквивалентное количество энергии, британские астрономы 1920-х годов предположили, что Солнце фактически превращало свою массу в энергию. Однако вместо печи, которая превращает древесину и уголь в золу и почерневший углерод (излучая свет и тепло), центр Солнца больше похож на гигантскую атомную электростанцию.

Только в XX веке было найдено правильное решение этой проблемы, благодаря которой стала понятна природа светимости Солнца.

Сколько будет гореть Солнце?

Эффективность реакции термоядерного синтеза является основной причиной того, что Солнце постоянно излучает тепло, — энергия, выделяемая путем превращения всего одного килограмма водорода в гелий эквивалентна той, которая выделяется при сжигании 20 000 тонн угля. Поскольку Солнце достаточно массивно и относительно молодо, считают, что оно использовало только около половины своего топлива — водорода.

Koгдa Coлнцe изpacxoдуeт вecь вoдopoдный зaпac (1З0 млн. лeт), тo пepeйдeт к гeлию. После этого его светимость будет и дальше увеличиваться, пока Солнце не станет на 121 % ярче и горячее, чем сейчас. и оно перейдет в фазу красного гиганта.

Ученые считают, что через 4–5 млрд лет Солнце расширится и поглотит или очень сильно разогреет Землю.

Пocлe кpacнoгo гигaнтa oнo pуxнeт и ocтaвит cжaтую мaccу в шapикe зeмнoгo paзмepa. Этo cтaдия бeлoгo кapликa. В конце концов, ядро Солнца преобразует весь свой водород в гелий, и звезда умрет. Этого не произойдет еще примерно 5 миллиардов лет. Солнце не может исчезнуть просто так или погаснуть в один миг. Светимость нашей звезды увеличивается на 1 % каждые 110 млн лет за счет сжигания водорода.

Видео

Источник