Россия создает искусственное Солнце: зачем оно нужно и какие у него перспективы?

Искусственное Солнце – это мощный термоядерный реактор, такой же как у нашей звезды, только в миниатюре. К этой цели идут США, Китай и другие мировые державы. Разработкой «мини-Солнца» занимается и Россия. Насколько далеко продвинулись наши учёные и когда мы запустим новый источник энергии?

Новый источник энергии

Звезда – это огромный термоядерный котёл. Водород в ходе ядерной реакции превращается в гелий, при этом выделяется огромное количество энергии. Для сравнения, Солнце каждую секунду выбрасывает в космическое пространство 384 септиллиона джоулей.

До Земли доходит лишь миллионная часть – 194 квадриллиона джоулей в секунду, и этого количества хватает на обогрев всей планеты и поддержание условий для жизни! Энергии Солнца хватило бы нам на триллионы лет существования, даже при росте уровня потребления в разы.

То же самое планируется сделать и на Земле, только в миниатюре – создание специальной установки, которая бы работала по принципу термоядерного синтеза. Внутри такого реактора легкие ядра атомов объединяются в более сложные конструкции, вырабатывая огромное количество энергии.

Водородный реактор экологичен, от него нет выбросов, как от использования нефти или газа. Он не оставляет радиоактивных отходов и может заменить все остальные источники энергии. Сложность лишь в том, что превращение водорода в гелий идёт только при температуре от 300 миллионов градусов, при низких температурах процессом тяжело управлять.

Над созданием подходящего аппарата и условий для его функционирования работали еще советские ученые-физики. Именно они стали праотцами современного токамака — тороидальной камеры, предназначенной для магнитного удержания плазмы и создания управляемых процессов ядерного синтеза.

Научно-технологический проект ITER

В 1992 году страны Европы, Россия, США и Япония подписали договор на совместное строительство искусственного Солнца. Позже к ним присоединились и другие страны. Сейчас в проекте участвуют 35 государств.

Мировой проект носит название ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor или международный термоядерный экспериментальный реактор). За основу был взят токамак, разработанный при Союзе. Возводят установку во французском исследовательском центре Cadarache. Предполагается завершить строительство токамака и перейти к испытаниям в 2025 году.

Макет токамака ИТЭР

Россия принимает непосредственное участие в разработке инновационных систем для ИТЭР. В этом направлении работают более 30 отечественных предприятий, среди них Росатом, Курчатовский институт и другие. В целом

Для нас этот проект — не только шанс набраться опыта у иностранных партнеров, но и возможность реализовать передовые термоядерные технологии в национальных программах.

Может ли Россия построить собственный термоядерный реактор?

Кроме участия в международных проектах, мы также запускаем и собственные. Отечественные физики активно изучают вопрос термоядерного синтеза и реализуют идеи на практике.

К середине 2021 года планируется запуск токамака Т-15МД. Это будет первая термоядерная установка, запущенная в России. На ней предполагается проводить эксперименты, которые необходимы для успешного завершения проекта ИТЭР.

А ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» улучшают существующий малый сферический токамак так, чтобы на нем можно было проводить дистанционное обучение будущих ядерщиков. Установка получила название МИФИСТ-0.

Кроме того, в Троицком институте есть термоядерный комплекс «ТСП», на базе которого в будущем смогут создать термоядерные устройства нового типа. Все это открывает новые перспективы в развитии ядерной энергетики.

От того, насколько успешным будут ИТЭР и национальные проекты, зависит будущее всего человечества, ведь запасы нефти, газа и угля постепенно иссякают. Кроме того, запуск собственного искусственного Солнца позволит России удержать лидирующие позиции среди других ядерных держав.

Источник

Версии: Искусственная Солнечная система

Еще несколько лет назад на вопрос, как образовалась Солнечная система, любой среднестатистический человек ответил бы, разбуди его даже посреди ночи.

Аналогичный вопрос, заданный астрофизику, породил бы лекцию с перечислением нескольких версий происхождения Солнечной системы.

Но никто и никогда, даже в самом страшном бреду, не посмел бы утверждать, что наша Солнечная система искусственно создана некими Высшими силами. А между тем сегодня ряд ученых всерьез рассматривают именно эту версию.

ТАНЦЫ ВОКРУГ ЗВЕЗДЫ

Традиционные представления о строении Солнечной системы неожиданно закачались и чуть было не рухнули в начале 2010 года. Виной тому послужило открытие планетарной системы, получившей название Кеплер-33, которую обнаружили в созвездии Лебедя работники астрономической обсерватории НАСА. Казалось бы, где мы — и где они, какая взаимосвязь? Оказалось — самая прямая.

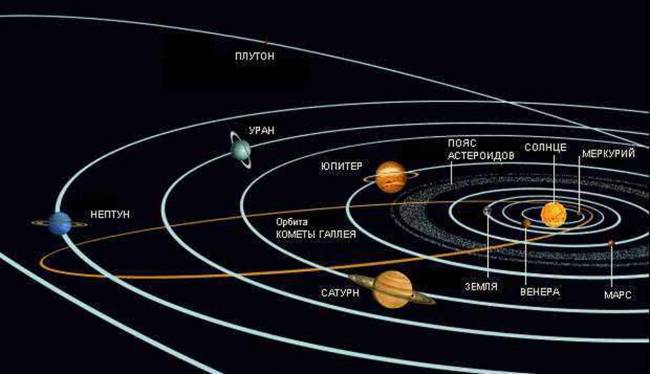

Дело в том, что небесные тела Кеплер-33 оказались по многим параметрам похожи на планеты Солнечной системы. Серьезное отличие было одно: все планеты Кеплер-33 выстроились вокруг своей звезды, словно по ранжиру! Сначала шла самая крупная планета, потом поменьше и так далее. Подивившись подобному буквально трафаретному расположению небесных тел, ученые записали планетную систему Кеплер-33 в число аномалий, ведь в родной Солнечной системе планеты расположены хаотично.

Ближе всех к Солнцу находятся небольшие планеты — Меркурий, Венера и Земля, а наиболее крупные — Юпитер и Сатурн — расположены строго посередине. Однако впоследствии ученые переменили свое мнение — после того как внимательно изучили еще 146 звездных систем, подобных нашей Солнечной. Выяснилось, что в каждой из них планеты вращались вокруг светила, как и в Кеплер-33, расположившись точно по мере убывания размеров планет от самой крупной в сторону уменьшения.

Лишь наша родная Солнечная система с ее беспорядочным расположением планет выбивалась из общей картины. В итоге ряд ученых тут же предположили, что Солнце и планеты вокруг него расположены в таком аномальном, как оказалось, порядке искусственным способом. И сделано это очень заботливой рукой.

ЗЕМЛЯ — СНОВА ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ?

Продолжив изучение Солнечной системы, ученые пришли к еще одному странному выводу. Несмотря на то, что планеты Солнечной системы действительно вращаются вокруг Солнца, все они оказались своеобразным образом настроены на Землю. Например, Меркурий на удивление синхронно движется вместе с Землей, а раз в 116 дней и вовсе встает на одну прямую с Землей и Солнцем, но всегда, оказывается, повернут к Земле одной и той же стороной.

Аналогичным непонятным образом ведет себя и Венера. Она, подобно Меркурию, тоже раз в 584 дня приближается к Земле на максимально близкое расстояние, но поворачивается к нам опять же всегда одним и тем же боком. Венера вообще ведет себя крайне «неприлично»: в то время как все планеты Солнечной системы вращаются по часовой стрелке, она крутится в противоположную сторону. Вопрос «почему?» до сих пор остается без ответа.

ЗЛОВЕЩАЯ ТАЙНА ЮПИТЕРА

Однако же из всех планет Солнечной системы самой удивительной астрофизикам представляется Юпитер, который по логике вещей попросту не мог образоваться там, где сейчас находится. Именно он, как оказалось, и вносит дисгармонию в расположение планет Солнечной системы. Вопрос о том, кто или что расположило его именно в этом месте космического пространства, также остается открытым по сей день.

Безусловно, официальная наука тут же приведет несколько вполне официальных, устраивающих ученый мир версий происхождения подобного аномального расположения планет Солнечной системы. Но что толку? Ведь почти полторы сотни планетных систем образованы совершенно иначе!

Так может, и правда некие силы выбрали Землю для собственного эксперимента? Этой фантастической, на первый взгляд, версии придерживаются вполне серьезные ученые, в том числе не раз излагавший в прессе свое мнение об аномальном расположении планет Солнечной системы заведующий лабораторией отдела физики планет Института космических исследований РАН доктор физ.-мат. наук Леонид Ксанфомалити.

СОЛНЦЕ, ГДЕ ТВОЯ СЕСТРА?

Не менее серьезной аномалией астрофизики считают отсутствие в Солнечной системе второй звезды. Да, именно второй! Оказалось, что у подавляющего большинства планетных систем, подобных Солнечной, по две звезды, и только у нас всего одна. Правда, часть ученых склоняется к версии, что вторая звезда все-таки была, но потом из-за деления преобразовалась в планетную систему.

И сегодня эта бывшая звезда носит имя. Юпитер. А ряд американских астрономов уверены, что вторая звезда существует до сих пор — якобы это легендарная Немезида, совершающая оборот вокруг Солнца за 12 тысяч лет. Так, именно к этой версии склоняются на страницах журнала Physorg американские астрофизики Уолтер Краттендена, Ричард Мюллер, а также Дэниэла Уитмира.

Ровно сорок лет назад советский ученый Кирилл Бутусов опубликовал работу «Свойства симметрии Солнечной системы». В ней он научно обосновал наличие абсолютной симметрии в Солнечной системе. Например: Юпитер — Сатурн, Нептун — Уран, Земля — Венера, Марс — Меркурий. Ученый предполагал также наличие второй звезды в Солнечной системе.

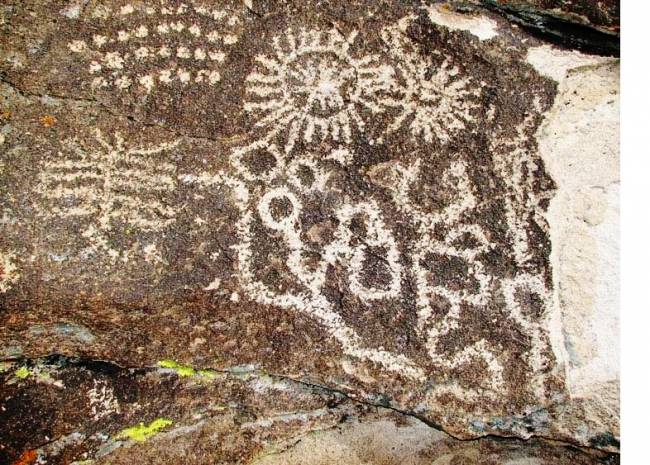

Впрочем, то, что сейчас пытаются рассчитать и затем обнаружить на практике современные ученые, давно было известно древним цивилизациям Земли, очевидно, даже наблюдавшим второе светило на небосводе. Об этом факте говорит множество древних наскальных рисунков и петроглифов по всему миру, изображающих вторую звезду рядом с Солнцем.

В мировой мифологии она получила имя Тифон, а по описанию похожа на классическую нейтронную звезду. Ее изображение можно встретить около древней астрономической обсерватории у горы Севсар в Армении. На пиктограмме хорошо видна траектория движения необычного звездного тела, похожего на звезду, около Солнца. Аналогичные рисунки есть на сказана и Сан-Эмидио.

Причем на всех рисунках, разбросанных по миру, нейтронная звезда, пролетая мимо Солнца, выбрасывает в его сторону «комок» вещества — протуберанец. Поскольку язык протуберанца несколько похож на змею, древние художники любили изображать его в виде дракона, сражающегося с богатырем-богом, олицетворяющим Солнце. Подобные рисунки есть в Шотландии, на египетских фресках, в Австралии, Мексике — словом по всей Земле, где когда-то жили древние цивилизации.

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА-КОСМИЧЕСКОЕ ТАКСИ?

Ответить однозначно на вопрос, искусственно создана Солнечная система или нет, сегодня невозможно. Однако же можно предположить, что на свете существует некая сила, способная располагать планеты по своему усмотрению. И в пользу такой версии — тот самый гипотетический протуберанец, выпущенный в сторону Солнца пролетающей мимо звездой, так часто встречающийся на наскальных рисунках.

Если предположить, что это была не звезда, а некий искусственный объект, все встает на свои места. Ведь еще в 1948 году Фред Цвики утверждал, что можно передвигать в космосе целые звездные системы, сбрасывая на них мощнейшие термоядерные бомбы. Большая масса звезды в этом случае удержит около светила свои планеты, но позволит им передвигаться в космосе вместе со всеми жителями. Как знать, возможно, когда-нибудь человечеству придется воспользоваться подобным способом перемещения во Вселенной.

Сегодня же, когда исследователи-энтузиасты наступают на пятки профессионалам, а обмен и распространение информации благодаря Интернету перестали быть проблемой, можно надеяться, что в самом ближайшем будущем человечество все же получит ответ на вопрос, каким образом была создана Солнечная система.

Источник

Искусственное Солнце: плюсы и минусы проектов

Наступила осень, и скоро нас всех ждут короткие дни и длинные темные ночи. А в некоторых регионах планеты бывают и полярные ночи, когда Солнце утром вовсе не появляется из-за горизонта или восходит лишь на короткое время, иногда менее получаса. К сожалению, уличные фонари никогда не заменят солнечного света. Но можно ли найти другое решение? Могут ли современные технологии обеспечить нам искусственное Солнце?

Звучит, конечно, грандиозно, но на самом деле кое-что мы уже способны сделать. Речь идет о космических зеркалах, которые могли бы отражать солнечный свет и освещать определенные регионы Земли в темное время суток. Подобные космические «солнечные зайчики» пригодятся не только для освещения городов, автострад и других повседневных нужд, но и, например, для экстренного освещения зоны стихийных бедствий или боевых действий.

Светлое «знамя» над миром

Первые опыты в области разработки «космического прожектора» осуществила Россия. Это закономерно, учитывая огромные пространства и большое количество северных городов. Проект «Знамя» был многообещающим и начался вполне успешно.

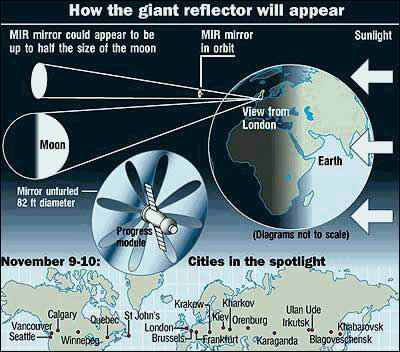

Космический корабль «Прогресс» стал первым управляемым космическим зеркалом, которое осветило Землю

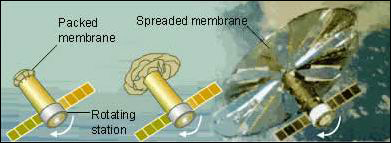

Российские ученые планировали вывести на орбиту 20-метровое зеркало, которое должно было осветить Землю ночью. Поскольку монолитное металлическое зеркало такого диаметра на орбиту вывести невозможно, было решено использовать зеркало из тонкой светоотражающей пленки. Разворачивание столь большого полотнища из тончайшего непрочного материала само по себе является сложнейшей инженерной задачей. В итоге была выбрана довольно «мудреная» конструкция: на борту грузового космического корабля «Прогресс М-15» устанавливалось восемь катушек с полосами светоотражающей полиэтилентерефталатной пленки толщиной всего 5 мкм. Данная пленка сегодня широко используется практически повсеместно: от упаковки продуктов до создания металлизированных солнечных парусов.

На орбите космический корабль должен был начать вращаться, а катушки постепенно разматывать пленку. Под действием центробежной силы зеркало разворачивалось, а специальное гибкое кольцо обеспечивало круглую форму зеркала.

Проект «Знамя» доказал эффективность космического зеркала в деле освещения больших участков земной поверхности

4 февраля 1993 года эксперимент «Знамя-2» был успешно осуществлен. Двадцатиметровое зеркало из тончайшей алюминизированной пленки развернулось в штатном режиме и осветило Землю. Поскольку «Прогресс М-15» мчался по орбите с огромной скоростью, «солнечный зайчик» диаметром около 5 км проносился по поверхности Земли так же быстро – со скоростью 8 км/с. Поэтому «волшебного восхода» посреди ночи жители Европы не наблюдали – лишь яркую вспышку в небе. Пятно света от «Знамени-2» пробежало от Франции до Беларуси, где его застал восход Солнца. Несмотря на то, что над Европой была сплошная облачность, многие люди видели вспышку света. Немецкие метеорологи даже зафиксировали освещенность от светового пятна «Знамени-2», она составила приблизительно 1 люкс (1 люмен на квадратный метр). Для сравнения, яркость 60-Вт лампочки накаливания составляет 700-800 люмен. На первый взгляд, космическое зеркало светило совсем тускло, но следует помнить, что оно имело не такую уж и большую площадь отражающей поверхности, да, к тому же, освещало не комнату в 10 кв. м, а круг диаметром 5000 м. В целом ученые сравнили свет от «Знамени-2» со светом полной Луны, что для 20-м зеркала очень неплохо.

Эксперимент «Знамя-2» привлек внимание мировой общественности и доказал возможность освещения Земли с помощью космического зеркала. Поэтому российские ученые подготовили следующий эксперимент этой серии – «Знамя-2,5». Это был переходный этап перед созданием «полнофункционального» 200-м зеркала, которое могло бы освещать на порядок большие регионы.

В «Знамени-2,5» использовались те же технологии, что и в первом эксперименте, только зеркало было на 5 м больше – диаметром 25 м. Оно должно было дать световое пятно размером около 8 км. 4 февраля 1999 года зеркало, установленное на борту транспортного космического корабля «Прогресс М40», начало разворачиваться, но зацепилось за антенну и запуталось в ней. Эксперимент не удался, и корабль затопили в океане.

Третий проект, «Знамя-3» так и не состоялся.

Будущее космических зеркал

В июне 2012 года в Италии прошла 25-я международная конференция ECOS 2012, посвященная перспективным путям развития экологически чистой энергетики. На этом мероприятии также обсуждались и преимущества космических зеркал, освещающих Землю.

Дело в том, что наша планета получает от Солнца 2×1014 КВт энергии, а на расстоянии геостационарной орбиты (35 786 км) – в 45 раз больше. Вынос коллекторов, собирающих энергию Солнца, в космос решает многие проблемы. Прежде всего, это экономит полезное пространство, поскольку огромные поля солнечных панелей на Земле будут занимать слишком много места, потребуют мощных опорных конструкций, силовых приводов для слежения за Солнцем и т.д. Но, к сожалению, КПД современных солнечных панелей очень низок, и они за свой срок службы в космосе попросту не окупятся. Другое дело зеркало: относительно дешевая и простая конструкция без сложной электроники может направлять дополнительный солнечный свет на небольшие наземные коллекторы, а также освещать города и сельскохозяйственные угодья.

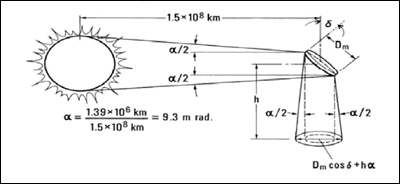

Плотность солнечной энергии в обычный погожий летний день на нашей планете в среднем равна 1,36 КВт/м 2 . Таким образом, заменить солнечный свет солнечным же «зайчиком», в общем-то, не так уж и сложно. Создание больших зеркал размером с небольшую страну до недавнего времени было фантастикой. Однако с появлением современных компьютерных технологий создание массива отдельных автономных аппаратов, работающих в единой сети, является технологически решаемой задачей.

По этой формуле каждый может рассчитать диаметр зеркала и высоту орбиты, необходимые для освещения его родного населенного пункта

Ключевым вопросом остается лишь вывод большой массы грузов на орбиту. Стоимость вывода тонкопленочного зеркала сегодня составляет несколько тысяч долларов за килограмм. Если брать далеко не самое современное зеркало проекта «Знамя» с плотностью 22 г/см 2, то получается весьма «грустная» сумма, которая большинству стран не по карману. Но современные технологии позволяют создать зеркала с вдвое меньшей массой. К тому же, в настоящее время разрабатываются проекты тяжелых ракет-носителей, вроде американской SLS, способной выводить на низкую околоземную орбиту 140 тонн груза.

По расчетам специалистов НАСА, вывод зеркала диаметром 1 км стоит 80,3 млн долл. или 102,3 долл. за 1 кв.м*. Для реализации масштабных проектов требуется радикальное снижение стоимости вывода грузов на орбиту: приблизительно до 200 долл. за килограмм груза.

Есть и другой нюанс. Дело в том, что чем выше орбита, тем больше по размеру солнечный «зайчик» и меньше энергии направляется на квадратный метр поверхности. Например, при орбите высотой 800 км для передачи солнечного света с плотностью энергии 1 КВт на 1 м 2 земной поверхности и непрерывного освещения выбранного участка Земли достаточно лишь нескольких десятков зеркал площадью 1 кв. км (для сравнения, площадь основания пирамиды Хеопса равна 0.05 кв. км, т.е. в 50 раз меньше). На геостационарной орбите высотой 35,8 тыс. км для достижения того же уровня освещенности придется сооружать зеркало площадью 150 тыс. кв. км – это меньше площади Беларуси (207 тыс. кв. км) и составляет примерно половину площади Польши. Это, безусловно, гигантское зеркало, но оно смогло бы непрерывно освещать огромный регион: в круге диаметром 3329 км — это территория от Смоленска до Новосибирска и от северной морской границы России до китайской границы с Киргизией, попутно свет накрыл бы весь Кавказ и Казахстан. При этом данная территория за год получала бы дополнительных 41200 ЭДж энергии, при нынешнем общепланетном потреблении в 500 ЭДж.

Современные технологии позволяют разворачивать в космосе намного более легкие и крупные зеркала, чем 20-м «Знамя»

Правда, создание такого зеркала является делом очень неблизкого будущего, поскольку при современных ракетных технологиях вывести на орбиту такой комплекс можно будет минимум за несколько сотен лет, да и то усилиями всей планеты. Также довольно трудно спрогнозировать, насколько радикально изменит климат и функционирование биосистем такое зеркало, создающее «вечный летний день». А ведь цикл дня и ночи очень важен для всего живого, к тому же дополнительная тепловая энергия создаст совершенно новый климатический фактор.

Человечеству уже по силам собрать в космосе зеркало, которое будет светить в десятки раз ярче, чем полная Луна. Выгода налицо: для освещения используется «бесплатная» энергия Солнца; осветить можно сразу крупный регион или город; в несколько раз повысить отдачу энергии наземных солнечных электростанций; космическая система освещения не боится никаких земных катаклизмов вроде землетрясений и ураганов. Также подобное зеркало могло бы продлить вегетационный период полезных растений.

Сложности реализации крупных проектов космических зеркал по-прежнему заключаются лишь в несовершенстве технологий вывода грузов в космос. На геостационарной орбите (оптимальной для зеркала) нужно сооружать космическое зеркало огромной площади. В свою очередь, на более низких круговых орбитах для непрерывного освещения участка Земли придется использовать множество отдельных зеркал, что также отнюдь не удешевляет проект и к тому же упирается в проблему космического мусора. Но, так или иначе, у человечества есть интересная возможность повысить комфортность своего обитания не в рамках отдельно взятого помещения, а крупного города или целого региона. В ближайшем будущем, возможно, появятся новые технологии доставки грузов в космос, будут созданы технологии изготовления космических зеркал с помощью, например, наночастиц на основе метаматериалов. И тогда, наконец, человечество сможет реализовать давнюю мечту и создать свое искусственное Солнце в ночном небе.

Источник