Солнце — звезда солнечной системы

92% от объёма), гелия (

7% от объёма) и следующих, входящих в его состав в малых концентрациях, элементов: железа, никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, углерода, неона, кальция и хрома. По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V («жёлтый карлик»). Температура поверхности Солнца достигает 6000K, поэтому Солнце светит почти белым светом, но из-за более сильного рассеяния и поглощения коротковолновой части спектра атмосферой Земли прямой свет Солнца у поверхности нашей планеты приобретает некоторый жёлтый оттенок.

6,6 раз выше плотности самого тяжёлого металла на Земле — осмия), а температура в центре ядра — более 14 миллионов градусов. Анализ данных, проведённый миссией SOHO, показал, что в ядре скорость вращения Солнца вокруг своей оси значительно выше, чем на поверхности. В ядре осуществляется протон-протонная термоядерная реакция, в результате которой из четырёх протонов образуется гелий-4. При этом каждую секунду в энергию превращаются 4,26 миллиона тонн вещества, однако эта величина ничтожна по сравнению с массой Солнца — 2·1027 тонн.

Солнечный спектр содержит линии ионизированных и нейтральных металлов, а также ионизированного водорода. В нашей галактике Млечный Путь насчитывается свыше 100 миллионов звёзд класса G2. При этом 85% звёзд нашей галактики — это звёзды, менее яркие, чем Солнце (в большинстве своём это красные карлики, находящиеся в конце своего цикла эволюции). Как и все звёзды главной последовательности, Солнце вырабатывает энергию путём термоядерного синтеза гелия из водорода.

Солнце находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра Млечного Пути и вращается вокруг него, делая один оборот примерно за 225—250 миллионов лет. Орбитальная скорость Солнца равна 217 км/с — таким образом, оно проходит один световой год за 1400 земных лет, а одну астрономическую единицу за 8 земных суток. В настоящее время Солнце находится во внутреннем крае Рукава Ориона нашей Галактики, между Рукавом Персея и Рукавом Стрельца, в так называемом «Местном межзвёздном облаке» — области повышенной плотности, расположенной, в свою очередь, в имеющем меньшую плотность «Местном пузыре» — зоне рассеянного высокотемпературного межзвёздного газа. Из звёзд, принадлежащих 50 самым близким звёздным системам в пределах 17 световых лет, известным в настоящее время, Солнце является четвёртой по яркости звездой (его абсолютная звёздная величина +4,83m).

Солнце принадлежит к первому типу звёздного населения. Одна из распространённых теорий возникновения Солнечной системы предполагает, что её формирование было вызвано взрывами одной или нескольких сверхновых звёзд. Это предположение основано, в частности, на том, что в веществе Солнечной системы содержатся аномально большая доля золота и урана, которые могли бы быть результатом эндотермических реакций, вызванных этим взрывом, или ядерного превращения элементов путём поглощения нейтронов веществом массивной звезды второго поколения.

Наблюдаемый с Земли путь Солнца по небесной сфере изменяется в течение года. Путь, описываемый в течение года той точкой, которую занимает Солнце на небе в определённое заданное время, называется аналеммой и имеет форму цифры 8, вытянутой вдоль оси север-юг. Самая заметная вариация в видимом положения Солнца на небе — его колебание вдоль направления север-юг с амплитудой 47°. Существует также другая компонента этой вариации, направленная вдоль оси восток-запад и вызванная увеличением скорости орбитального движения Земли при её приближении к перигелию и уменьшением — при приближении к афелию. Первое из этих движений является причиной смены времён года.

Земля проходит через точку афелия в начале июля и удаляется от Солнца на расстояние 152 млн км., а через точку перигелия — в начале января и приближается к Солнцу на расстояние 147 млн км. Видимый диаметр Солнца между этими двумя датами меняется на 3 процента. Поскольку разница в расстоянии составляет примерно 5 млн. км., то в афелии Земля получает примерно на 7% меньше тепла. Таким образом, зимы в северном полушарии немного теплее, чем в южном, а лето немного прохладнее.

Текущий возраст Солнца (точнее — время его существования на главной последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,57 миллиарда лет. Считается, что быстрым сжатием под действием сил гравитации облака молекулярного водорода привело к образованию в нашей области Галактики звезды первого типа. Звезда такой массы, как Солнце, должна существовать на главной последовательности в общей сложности примерно 10 миллиардов лет. Таким образом, сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла. На современном этапе в солнечном ядре идут термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превращается в лучистую энергию, в результате чего генерируется солнечное излучение и поток солнечных нейтрино.

Красный гигант

Несмотря на это, вся вода на Земле перейдёт в газообразное состояние, а большая часть её атмосферы рассеется в космическое пространство. Увеличение температуры Солнца в период становления красным гигантом таково, что в течение следующих 500—700 миллионов лет поверхность Земли будет слишком горяча для того, чтобы на ней могла существовать жизнь в её современном понимании. В связи с этим, для выживания человечества станут несомненно актуальными межзвёздные полёты.

Белый карлик

После того, как Солнце пройдёт фазу красного гиганта, термические пульсации приведут к тому, что его внешняя оболочка будет сорвана и из неё образуется планетарная туманность. В центре этой туманности останется сформированная из очень горячего ядра Солнца звезда типа белый карлик, которая в течение многих миллиардов лет будет постепенно остывать и угасать. Такой сценарий эволюции Солнца типичен для звёзд малой и средней массы.

Источник

Единственная звезда

Знаете ли вы, что единственной звездой в Солнечной системе является Солнце? Остальные объекты этой области Млечного пути относятся к полноценным и карликовым планетам, малым телам и фрагментам межзвездной пыли.

От энергии, излучаемой Солнцем, зависят условия на планетах. Именно благодаря центральной звезде Солнечной системы на Земле возникла и поддерживается жизнь.

Что такое звезда

Для того, чтобы узнать побольше о Солнце, для начала необходимо разобраться, что из себя представляют звезды. Этим термином обозначаются газовые шары значительных размеров, в ядре которых происходят процессы термоядерного синтеза. За счет этого они выделяют огромное количество энергии и являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Образуются звезды из скоплений водорода, гелия и межзвездной пыли. Под воздействием сильнейшего гравитационного взаимодействия облако сжимается все сильней до тех пор, пока не наберет массу, достаточную для запуска термоядерной реакции гелиевого синтеза.

Каждая звезда проходит целый ряд эволюционных преобразований от момента рождения до гибели. Чем она старше, тем больше ее диаметр и масса и меньше запасов водородного топлива в ядре. Солнце и подобные ему проходят следующие стадии развития:

- Переменная звезда типа Т Тельца – молодая, источником энергии которой является не реакция термоядерного синтеза, а гравитационное сжатие.

- Желтый карлик (нынешнее состояние нашего Светила) – небольшая звезда с большими запасами водорода.

- Красный гигант – стареющая звезда с высокой светимостью, большими размерами, но малыми запасами водорода в ядре. Она холоднее Солнца и излучает в десятки раз меньше энергии. После полного исчерпания водорода в ядре разрастается за счет сжигания вещества в окружающем пространстве, что приводит к вырождению ядра и гелиевой вспышке.

- Белый карлик – конечная эволюционная стадия солнцеподобных объектов. Диаметром в сотни раз меньше нашего Светила, но в миллионы раз большей плотности.

Солнце

Основные параметры единственной звезды Солнечной системы:

- Средний диаметр – 1,4*10 6 км.

- Площадь поверхности – 6,1*10 18 кв. м.

- Масса – 1,99*10 30 кг.

- Средние температурные значения: на поверхности — 6050°С; в области короны – 1,5*10 6 С; в ядре – 16*10 6 С.

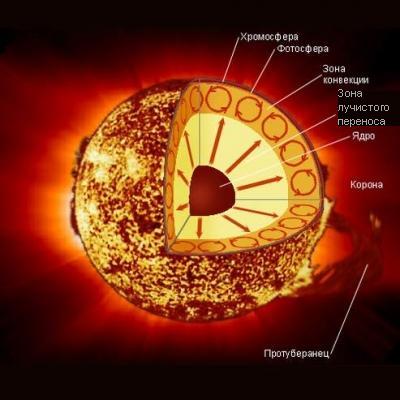

По химическому составу в Солнце преобладают два элемента – водород(73,5%) и гелий(25%). Остальная часть приходится на углерод, кислород, азот и остаточные доли металлов. Наше светило имеет три внутренние оболочки (ядро, лучистая и конвективная зоны) и три внешние (фотосфера, хромосфера и солнечная корона). Из ядра через все эти слои Солнца проходят потоки атомом водорода и гелия, которые ионизируются по пути и вырываются из её атмосферы в виде солнечного ветра.

Кроме ионизирующего излучения наше светило выделяет громадные количества тепла. Большая часть электромагнитного излучения попадает на поверхность Земли в диапазоне видимого света. Свет Солнца ответственен за процессы фотосинтеза и обогрев планеты. УФ-излучение задерживается в озоновом слое земной атмосферы, а гамма- и рентгеновские лучи практически не достигают нашей планеты. Солнечный ветер проникает в атмосферу, образуя северные сияния и магнитные возмущения.

Солнечная система

Планетарная система, сформировавшаяся вокруг Солнца, состоит из 8 планет с их многочисленными спутниками и кольцами, 5 карликовых планет, пояса астероидов, ледяного пояса Койпера и региона транснептуновых объектов. 99,9% массы Солнечной системы приходится на ее единственную звезду. Вторым по массе объектом системы является Юпитер.

Средние размеры Солнечной системы рассчитать крайне сложно. Если за конечную точку брать афелий последней планеты (Нептун), то ее радиус составляет 4,5*10 9 км. Наиболее удаленный от Солнца объект системы Седна расположен на расстоянии 143*10 9 км. Потоки солнечного ветра, по подсчетам ученых, проходят путь равный 90 а.е. Астрономы до сих пор не установили, какое из трех значений принимать за конечный размер Солнечной системы.

По предположениям некоторых исследователей космической пространства, Солнце может быть не единственной звездой Солнечной системы. Выдвинута гипотеза, что в 5*10 5 -10*10 5 а.е. от нее расположен звездный спутник – коричневый или красный карлик Немезида. Ее считают виновницей массовых вымираний живых существ на Земле — при приближении к Солнцу она гипотетически возмущает облако Оорта, усиливая приток комет в Солнечную систему. Однако, никто еще так и не сумел обнаружить Немезиду, поэтому ее существование пока лишь гипотеза.

Источник

Полярная звезда

Темы для uCoz

Солнце — единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

Структуру Солнца можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Итак, по порядку от центра наружу.

1) Солнечное ядро является центральной частью Солнца с радиусом

150 000 — 175 000 км, в которой идут термоядерные реакции. Плотность вещества в ядре достигает 150 000 кг/м³ (в 150 раз выше плотности воды и в

6,6 раз выше плотности самого плотного металла на Земле — осмия), температура в центре ядра около 15 000 000 К. По современным данным известно, что скорость вращения ядра Солнца значительно выше, чем поверхностных слоев. В ядре протекает протон-протонная термоядерная реакция, в ходе которой четыре протона превращаются в гелий-4, при этом каждую секунду в излучение преобразуется 4,26 миллиона тонн вещества, что на самом деле является ничтожной долей по сравнению с массой Солнца — 2×10^27 тонн.

Ядро — единственное место на Солнце, в котором в ходе термоядерной реакции производится энергия и тепло, остальная часть звезды нагревается этой энергией, последовательно проходящей сквозь все слои, излучаясь в конечном итоге в виде солнечного света и кинетической энергии.

2) Зона лучистого переноса находится над ядром, на расстояниях примерно от 0,2 до 0,7 радиуса Солнца от его центра, в ней отсутствуют макроскопические движения вещества, а энергия переносится посредством переизлучения фотонов — водород сжат так плотно, что соседние протоны не могут поменяться местами, из-за чего перенос энергии путём перемешивания вещества практически невозможен. Еще одно препятствие для перемешивания вещества — низкая скорость убывания температуры от нижних слоёв к верхним вследствие высокой теплопроводностьи водорода. Прямое излучение наружу также невозможно, так как водород непрозрачен для излучения, происходящего в процессе ядерного синтеза.

Приходящий из солнечного ядра фотон поглощается частицей вещества (атомным ядром либо свободным протоном), после чего возбуждённая частица излучает новый квант света, направление которого никак не зависит от направления поглощённого фотона и может перейти как в вышестоящий слой плазмы в лучистой зоне, так и в более нижний слой. Из-за этого время, за которое многократно переизлучённый фотон достигает конвективной зоны, может составлять миллионы лет (в среднем для Солнца — 170 тысяч лет).

При переизлучении фотона происходит уменьшение его энергии, что в свою очередь влияет на изменение спектрального состава излучения — изначально на входе в зону лучистого переноса все излучение состоит из коротковолнового гамма-излучения, а на выходе из нее диапазон уже охватывает практически все длины волн, в том числе видимый свет.

Предполагается, что звёзды типа Солнца и меньше имеют лучистое ядро и конвективную атмосферу, а звезды больше 1,4 массы Солнца (по другим данным – больше 1,1) имеют конвективное ядро и лучистую атмосферу.

3) Конвективная зона располагается над зоной лучистого переноса. В ней, как и в лучистой зоне, вещество непрозрачно для излучения, однако его плотность уже не настолько велика, что позволяет происходить вихревому перемешиванию плазмы, и энергия переносится к поверхности преимущественно за счет движений самого вещества, то есть путем конвекции (отсюда и название). Процессы, происходящие в конвективной зоне, можно сравнить с подогревом воды в сосуде: огонь нагревает нижние слои воды, и они вследствие теплового расширения вытесняются вверх более тяжёлыми холодными слоями.

Толщина конвективной зоны составляет около 200 000 км. Её роль в физике солнечных явлений очень велика, поскольку именно в ней возникают разнообразные движения солнечного вещества и магнитные поля.

У красных карликов и красных гигантов зона конвекции занимает все пространство от ядра до фотосферы — давление в их недрах не может сжать вещество так сильно, чтобы препятствовать его перемешиванию, и привести к возникновению зоны лучистого переноса.

Атмосфера Солнца (внешнее строение):

1) Фотосфера лежит над конвективной зоной. Фотосфера (слой, излучающий свет) образует видимую поверхность Солнца, из которой исходит подавляющее большинство видимого, оптического излучения Солнца. Температура фотосферы в среднем — 5800 К (по мере приближения к ее внешнему краю уменьшается до 4800 К), средняя плотность газа — менее 1/1000 плотности земного воздуха. Водород при таких условиях находится практически полностью в нейтральном состоянии. Фотосфера образует видимую поверхность Солнца, от которой определяются размеры Солнца, расстояние от поверхности Солнца и т. д.

Фотосфера практически непрозрачна, она поглощает, а затем переизлучает энергию, приходящую из нижних слоев, в ней перенос энергии также происходит путем конвекции — это наблюдается как грануляция фотосферы (образование гранул — светлых горячих конвективных ячеек). Толщина фотосферы Солнца

300 км, белых звёзд главной последовательности спектрального класса A0V

1000 км, для гигантов класса G

10^4 — 10^5 км, то есть значительно меньше диаметра звезды, результатом чего является резкий видимый край Солнца.

Видимое потемнение края солнечного диска есть следствие роста температуры фотосферы с глубиной, так как при равной оптической длине пути излучение центра диска приходит вертикально с более глубоких, горячих слоёв фотосферы, а излучение периферии диска идет по касательной из более холодных внешних слоёв. На поверхности фотосферы также могут создаваться большие области пониженной температуры (до 1500 К), что проявляется в виде солнечных пятен.

2) Хромосфера — внешняя оболочка Солнца толщиной около 10 000 км, окружающая фотосферу. Название хромосферы связано с её красным цветом, который является результатом преобладания в спектре красной H-альфа линии водорода. У верхней границы хромосферы нет выраженной гладкой поверхности, из неё часто происходят горячие выбросы — спикулы. Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 15 000 градусов.

Вследствие небольшой плотности и яркости хромосферы ее невозможно увидеть в обычных условиях. Увидеть хромосферу можно лишь при полном солнечном затмении – при этом Луна закрывает яркую фотосферу, и хромосфера становится видимой и в красном цвете. Также ее можно наблюдать в любое время через специальные узкополосные оптические фильтры, которые выделяют излучение в определенной яркой хромосферной линии:

— фильтр с красной линией H-альфа (Hα) из серии Бальмера (длина волны 656,3 нм), снимок Солнца через него получается красноватым;

— фильтры двух фиолетовых фраунгоферовых линий ионизованного кальция (линия Ca II K (393,4 нм) и линия Ca II H (396,8 нм)), снимок Солнца через них получается синеватым.

Хромосферу обычно разделют на две зоны:

— нижняя хромосфера простирается примерно до 1500 км, состоит из нейтрального водорода, спектр содержит множество слабых спектральных линий;

— верхняя хромосфера состоит из отдельных спикул, которые выбрасываются нижней хромосферой на высоту до 10 000 км и разделяются более разреженным газом; температура выше, чем у нижней хромосферы, водород преимущественно ионизованный, в спектре — линии водорода, гелия и кальция.

Основные структуры хромосферы, видные в этих линиях:

— хромосферная сетка — покрывает всю поверхность Солнца и состоит из линий, окружающих ячейки супергрануляции размером до 30 т. км. в поперечнике, лучше всего видна в линиях Hα и Ca II K.

— флоккулы — светлые облакоподобные образования, чаще всего находящиеся в районах с сильными магнитными полями и окружающие солнечные пятна, лучше всего видны в линии Hα.

— волокна и волоконца (фибриллы) — тёмные линии разнообразной ширины и протяженности, также часто встречаются в активных областях и лучше всего видны в линии Hα.

3) Корона – последняя, внешняя оболочка, лежащая над хромосферой. Так как плотность вещества в короне незначительна, то несмотря на её огромную температуру (от 600 000 до 5 000 000 градусов), она имеет низкую яркость, и ее можно увидеть невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения (совокупный блеск короны составляет от 0,8×10^6 до 1,3×10^6 блеска Солнца). Для наблюдения короны вне затмений применяется внезатменный коронограф..

Чрезвычайно интенсивный нагрев этого слоя вызван, как полагается, магнитным эффектом и воздействием ударных волн. Механизм нагрева короны, вероятно, тот же, что и у хромосферы — из глубины Солнца поднимаются конвективные ячейки (видимые в фотосфере в форме грануляции), что приводит к локальному нарушению равновесия в газе, и это в свою очередь вызывает распространение акустических волн в различных направлениях. Беспорядочное изменение плотности, температуры и скорости вещества, в котором распространяются эти волны, приводит к изменению скорости, частоты и амплитуды акустических волн, зачастую даже движение газа достигает сверхзвуковых значений. Это вызывает ударные волны, кинетическая энергия которых в конечном итоге преобразуется в тепловую.

Во время затмений корона в белом свете наблюдается как лучистая структура, форма которой зависит от фазы солнечного цикла:

— в период максимума солнечных пятен ее форма становится относительно круглой; у солнечного экватора и в полярных областях в короне наблюдаются прямые и направленные вдоль радиуса Солнца лучи;

— в период минимума пятен корональные лучи образуются только в экваториальных и средних широтах, форма короны становится вытянутой, у полюсов появляются характерные короткие лучи — полярные щёточки; при этом общая яркость короны уменьшается.

В короне наблюдаются структуры — корональные арки, лучи, перья, опахала и др. Корональные арки, например, представляют собой петлю (систему петель) магнитного поля с особо плотной плазмой.

Вследствие огромной температуры короны она интенсивно излучает в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Эти излучения не проходят через земную атмосферу, но в настоящий момент имеется возможность изучать их с помощью космических аппаратов. Излучение в разных областях короны неравномерно: есть горячие активные и спокойные области, а также корональные дыры со сравнительно небольшой температурой (600 000 градусов), из которых в пространство выходят магнитные силовые линии. Подобная открытая магнитная конфигурация позволяет частицам свободно покидать Солнце, именно поэтому солнечный ветер исходит преимущественно из корональных дыр.

На сегодняшний день известно, что корона простирается до границ Солнечной системы, а значит Земля, так же, как и другие планеты, находятся внутри короны.

Источник