Символы в жизни и искусстве

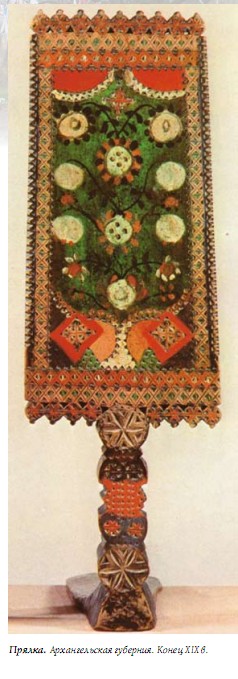

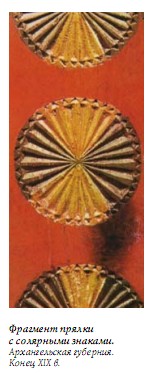

Центральные символы-образы любой культуры — солнце, дерево, дорога. Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их. Солнце дает свет и тепло и является символом жизни. Дерево растет, а теряя листву, обретает ее вновь и вновь, т. е. как бы умирает и воскресает. Поэтому, в соответствии с древними религиозными верованиями, дерево — символ Вселенной.

Центральные символы — образы любой культуры — солнце, дерево, дорога.

Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их.

СОЛНЦЕ дает свет и тепло, является символом жизни.

ДЕРЕВО растет, а теряя листву обретает ее вновь и вновь, т. е. как бы умирает

и воскресает (поэтому в соответствии с древними религиозными верованиями

дерево — символ Вселенной.)

ДОРОГА — образ-символ, который имеет особое значение для русского чело-

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ — своеобразная дорога, которую должен пройти

Дорога издавна подкупает и привлекает русского человека новыми

возможностями, свежими впечатлениями, заманчивыми переменами.

Для русского человека особое значение имеет образ-символ дороги. Жизнь человека уподоблялась дороге, которую должен был пройти каждый. Народные обряды, отмечавшие основные вехи жизни человека — от рождения, крещения, свадьбы, вплоть до смерти, — отражали его представления о ценностях бытия и одновременно воспитывали и обучали, формируя культуру восприятия пространства и времени. Дорога издавна подкупает и привлекает русского человека новыми возможностями, свежими впечатлениями, заманчивыми переменами.

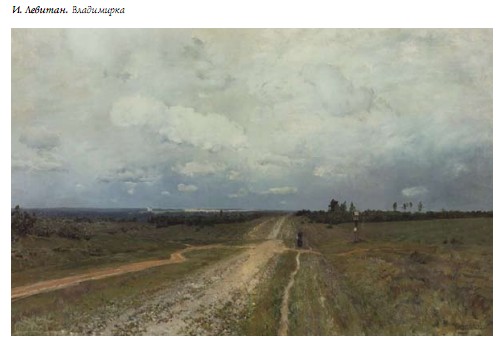

Образ дороги получил широкое распространение в искусстве, и прежде всего в фольклоре. Многие сюжеты народных сказок связаны с прохождением пути-дороги в прямом и переносном смысле. Отечественное искусство знает немало музыкальных, живописных, графических произведений, которые посвящены образу дороги. Достаточно назвать имена композиторов: М. Глинки, П. Чайковского, С. Танеева, С. Рахманинова, Г. Свиридова; художников: И. Билибина, В. Васнецова, И. Левитана, Н. Рериха; поэтов и писателей: А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя и многих, многих других.

Образ Руси, бешено несущейся по неизведанной дороге, не так оптимистично безмятежен, как может показаться с первого взгляда.

В таких народных песнях, как «Не одна-то ли во поле дороженька», «Ах, ты поле мое» и др., дорога вызывает в душе человека переживания, связанные с чувством любви к природе, родному краю, близкому человеку. Как правило, песни подобного рода отличаются распевностью, широтой дыхания, развитой мелодикой. Интонации этих песен переплетаются с поэзией народной речи. Создается чрезвычайно красочный и выразительный, прямо-таки зримый образ, который захватывает человека целиком.

Особый пласт народной культуры составляют ямщицкие, бурлацкие песни, песни бунтарской вольницы, каторги и ссылки, в которых образ дороги переплетался с гражданскими, протестными мотивами и ассоциировался со свободой, волей. Примером могут служить песни «Ах ты, степь широкая», «Степь да степь кругом», «Колодники», «Ямщик, не гони лошадей» и др. Здесь нашли преломление творческие устремления различных кругов общества: и городского населения, и интеллигенции, и студенческой молодежи.

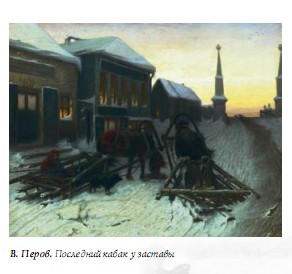

Исконная русская тема бесконечной и безрадостной дороги — не просто разбитой и неустроенной проселочной дороги, а символа страдания и слез — отражена в картине И. Левитана «Владимирка». Это печально известный Владимирский тракт, по которому ссыльных каторжан гнали в Сибирь. Неумолимо тянется за горизонт дорога, свинцовые тучи, повисшие над ней, плотно закрыли солнце: ни просвета, ни лучика, ни надежды. Монотонный, равнинный ландшафт дышит безысходностью и тоской. Чья-то сиротливая могила на перепутье и осеняющий себя крестным знамением одинокий странник.

Есть музыкальные сочинения, непосредстенно передающие переживания от пути, дороги, быстрой езды, например: «Попутная песня» М. Глинки, «На тройке» П. Чайковского (из цикла «Времена года») или «Тройка» и «Зимняя дорога» Г. Свиридова (из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»). Есть и такие, в которых образ дороги раскрывается в философском, религиозном ключе, например, у

С. Рахманинова (Прелюдия) или в кантате С. Танеева «Иоанн Дамаскин».

Дорожной тематике посвящено немало романсов, песен, многие из которых стали народными, например: «Мой костер», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Выхожу один я на дорогу» и др.

Тема дороги была подхвачена и в творчестве композиторов-песенников XX в. Пожалуй, символом этого направления стала написанная уже после Великой Отечественной войны (1946) Ан. Новиковым на слова Л. Ошанина песня «Эх, дороги». В ней сжато и емко с философской глубиной отражена мысль о переживаниях в годы испытаний, потерь и лишений на том трудном пути, которые прошел человек в военную пору. Недаром, по свидетельству современников, эта песня-воспоминание стала любимой песней маршала Г. Жукова. Подобно тому как «Священная война» А. Александрова стала символом своего времени и одновременно положила начало целому пласту песен военных лет, песня «Эх, дороги» подвела итог тем страшным и победным годам войны.

Можно сказать, что, продолжая традиции прошлого, эта песня выросла из них и стала художественным символом своей эпохи.

Во второй половине XX в. образ дороги ассоциировался с романтикой освоения новых земель, работой геологов, строительством новых городов, гидростанций и пр. Показательна в этом отношении песня А. Пахмутовой «Геологи». Часто использовалась тема дороги в получившей широкое распространение в 60—70-х гг. прошлого века авторской песне, звучавшей на туристических слетах, у походных костров.

• Вспомните знакомые вам песни, сказки, литературные произведения, в которых воплощены образы-символы солнца, дороги, дерева.

• Найдите отрывки из литературных произведений (поэзия, проза), в которых воплощен образ дороги, и запишите в творческую тетрадь свое понимание их художественной идеи, нравственноэстетического смысла.

• Послушайте «Тройку» (1-я часть) из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Обратите внимание на стилевые особенности музыки Г. Свиридова. Почему его творчество сравнивают с песнью о России?

• Как композитор в инструментальную пьесу вводит «вокальное» начало? Какое значение придается смене «вокальных» интонаций «инструментальными»?

• С какой музыкальной формой можно сравнить композицию «Тройки»?

• Посмотрите фрагмент кинофильма «Метель». Какую роль играет в нем музыка Г. Свиридова? Какими средствами композитору удалось осуществить ритмизацию действия?

Дата добавления: 2016-05-31 ; просмотров: 8993 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Центральные символы — образы любой культуры — солнце, дерево, дорога

Центральные символы — образы любой культуры — солнце, дерево, дорога. Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их. Солнце дает свет и тепло и является символом жизни. Дерево растет, а теряя листву, обретает ее вновь и вновь, т.е. как бы умирает и воскресает. Поэтому, в соответствии с древними религиозными верованиями, дерево —символ Вселенной.

Слайд 2 из презентации «Знаки, символы, обереги в системе культуры и искусства»

Размеры: 720 х 540 пикселей, формат: .jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Скачать всю презентацию «Знаки, символы, обереги в системе культуры и искусства.pptx» можно в zip-архиве размером 2522 КБ.

Искусство

«Духовная жизнь» — Особенности искусства. Тенденции духовной жизни современной России. Игровая. Духовная жизнь в России всегда отличалась своеобразием. Истоком искусства стал труд. Трудовые. 3. Образность. Что такое искусство? 5. Индивидуальность восприятия, т.е. «на вкус и цвет товарища нет». Искусство и духовная жизнь.

«Парк искусств» — В Голландии очень высокий уровень урбанизации – 88%. Голландія Ліссе. По средней плотности населения Нидерланды занимают 3-е место в мире ( 449 чел. на 1 кв. км). Королевство Нидерландов занимает территорию в 41,5 тыс. кв. км , 40% которой ниже уровня моря. Население всей страны составляет 15,3 млн. человек.

«Природа в искусстве» — Достоверность Отсутствие неопределенности, неоднозначности Современность источника Доступность Ссылки и обоснования. Помочь в выборе идеалов и ценностей. В.Д. Поленов. Обогатить знания об образах природы в искусстве. А.Васильев. Федор Тютчев. Новалис. Уходя, сохрани красоту для других. Для поэтов ,композиторов и художников природа – неиссякаемый источник вдохновения.

«Знаки и символы искусства» — Винсент ван Гог (1853—1890). Скрипка и виноград. Натюрморт с устрицами. Подсолнухи. 1887. Песочные и механические часы — быстротечность времени. Подсолнухи. 1889. Н. Паганини. Натюрморт с рыбой. Винсент Ван Гог. П. Клас. Пабло Пикассо. Н. Римский-Корсаков. Череп — напоминание о неизбежности смерти. Сложный внутренний мир художника часто раскрывается посредством символов.

«Книги по искусству» — 1.Успенский собор Москов-ского кремля. 1479 г. 2. Большой наряд царя Михаила Федоровича Романова. 1627 г. В.Л. Боровиковский. Манфред на вершине Юнгфрау. 1842 г. Форд Мэдокс Браун. Искусство – одна из самых ярких форм материализации вечности. П.П. Рубенс. Собор Нотр – Дам в Париже. Волшебная сила искусства.

Источник

Символы в жизни и в искусстве

Работа выполнена пр предмету «Искусство», тема «Символы в жизни и в искусстве», где раскрыты центральные символы — образы любой культуры символы дерева, дороги и солнца. В презентации показаны произведения (картины, песнит, литературные произведения) в которых воплощены образы — символы солнца, дерева и дороги.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| simvoly_-_kopiya.pptx | 2.91 МБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Символы в жизни и в искусстве Выполнила : МБОУ «Школа №5 » Ученица 8Б класса Назарова Екатерина Учитель: И.В.Курбакова

Центральные символы — образы любой культуры — солнце, дерево, дорога . Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их. Давайте рассмотрим где встречаются и воплощаются каждые символы.

Образы солнца Солнце дает свет и тепло и является символом жизни . Образы солнца воплощены в: Песне Дениса Майданова – Оранжевое солнце Песне Виктора Цоя – Звезда по имени солнце

Образы солнца В картине Винсета Ван Гога « О ливковые деревья с желтым небом и солнцем». 1889Г. Стихотворении Сергея Есенина «Восход солнца» Загорелась зорька красная В небе темно-голубом, Полоса явилась ясная В своем блеске золотом. Лучи солнышка высоко Отразили в небе свет. И рассыпались далеко От них новые в ответ. Лучи ярко-золотые Осветили землю вдруг. Небеса уж голубые Расстилаются вокруг.

Образы солнца Литературном произведении К.И. Чуковского «Краденое солнце»

Образы дерева Дерево растет, а теряя листву, обретает ее вновь и вновь , т.е. как бы умирает и воскресает. Образы деревьев воплощены в: Песне Любэ – «От чего так в России березы шумят?» Песне — «Я спросил у Я сеня»

Образы дерева Картине И.И. Шишкина «Дубы». 1887г. Стихотворении Сергея Есенина « Белая береза под моим окном…» Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром. На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой. И стоит береза В сонной тишине, И горят снежинки В золотом огне. А заря, лениво Обходя кругом, Обсыпает ветки Новым серебром.

Образы дороги Для русского человека особое значение имеет образ-символ дороги. Жизнь человека уподоблялась дороге, которую должен был пройти каждый . Образы дороги воплощаются в: Военной песне – «Эх, дороги» Военной песне – «Эх, дорожки фронтовые»

Образы дороги Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Стихотворение А. С. Пушкина «Зимняя дорога» Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она. По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит. Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная тоска…

Источник

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО МХК (8 класс) ТЕМА: СИМВОЛЫ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ

план-конспект урока по мхк (8 класс) по теме

Центральные символы — образы любой культуры — солнце, дерево, дорога.

Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их.

СОЛНЦЕ дает свет и тепло, является символом жизни.

ДЕРЕВО растет, а теряя листву обретает ее вновь и вновь, т. е. как бы умирает

и воскресает (поэтому в соответствии с древними религиозными верованиями

дерево — символ Вселенной.)

ДОРОГА — образ-символ, который имеет особое значение для русского чело-

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| mhk_urok_8kl.doc | 60 КБ |

Предварительный просмотр:

УРОК МХК (8 класс)

ТЕМА: СИМВОЛЫ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ

Центральные символы — образы любой культуры — солнце, дерево, дорога.

Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их.

СОЛНЦЕ дает свет и тепло, является символом жизни.

ДЕРЕВО растет, а теряя листву обретает ее вновь и вновь, т. е. как бы умирает

и воскресает (поэтому в соответствии с древними религиозными верованиями

дерево — символ Вселенной.)

ДОРОГА — образ-символ, который имеет особое значение для русского чело-

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ — своеобразная дорога, которую должен пройти

Дорога издавна подкупает и привлекает русского человека новыми

возможностями, свежими впечатлениями, заманчивыми переменами.

- Образ дороги в искусстве. Остановимся на нем подробно.

Образ дороги получил широкое распространение в искусстве, и прежде всего в фольклоре.

Вопрос: что означает слово фольклор? народная мудрость.

Многие сюжеты народных сказок связаны с прохождением пути-дороги в прямом и переносном смысле. Приведите примеры?

«Как Иванушка дурачок за чудом ходил», «Колобок», «Гуси лебеди» и др.

Отечественное искусство знает немало музыкальных, живописных, графических

произведений, которые посвящены образу дороги. Достаточно назвать такие имена:

композиторы: М.И. Глинка, П. И. Чайковский, С. Танеев, С. Рахманинов, Г. Свиридов;

художники: Иван Билибин (книжный иллюстратор,театр. оформитель),

Виктор Мих. Васнецов (мастер исторической и фольклорной живописи),

Исаак Ильич Левитан ( мастер «пейзажа настроения),

Николай Констант. Рерих (сценограф, философ-мистик, писатель и поэт,

путешественник, археолог, обществ. Деятель),

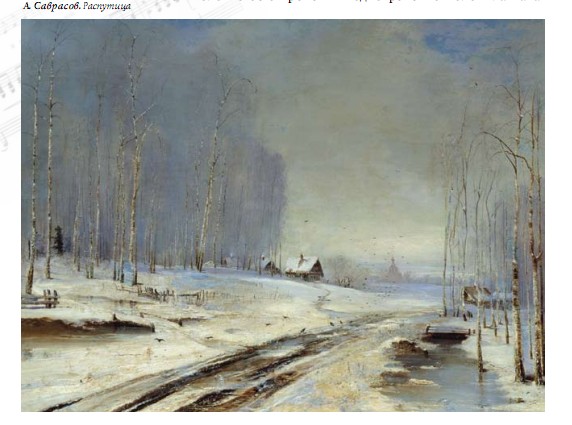

Алексей Кондрат. Саврасов (худ. -пейзажист) ,

Иван Ив. Шишкин (худ.-пейзажист, живописец, рисовальщик, гравер-ак-

поэты и писатели: А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь.

ОБРАЗ РУСИ, бешено несущейся по неизведанной дороге, не так оптимистично — безмятежен, как может показаться на первый взгляд.

А. НАРОДНЫЕ ПЕСНИ.

«Уж ты поле мое» Исполняет Дмитрий Хворостовский.

Русская народная песня

Уж ты, поле мое, поле чистое,

Ты раздолье мое, ты широкое.

Ничего ты, поле, не спородило,

Спородило поле част ракитов куст.

Как во этом кусту тело белое,

Тело белое, молодецкое.

Во главах у него сабля вострая,

В ретивом у него пуля быстрая,

Во ногах у него конь вороной его.

«Уж ты, конь, ты мой конь, ты, товарищ мой,

Ты беги, беги по дорожке вдоль,

По дорожке вдоль, к отцу, к матери.

К отцу, к матери, к молодой жене.

Ты скажи жене, что женился я,

Что женила меня пуля быстрая,

Обвенчала меня сабля вострая».

1. Какие чувства вызывает в душе человека путь, дорога? — Переживания, связанные с чувством любви к природе, родному краю, близкому человеку.

2. Какое отличие от современных песен? -Песни подобного рода отличаются распевностью, широтой дыхания, развитой мелодикой.

3.Как вы думаете, с чем переплетаются интонации такого рода песен? — Интонации таких песен переплетаются с поэзией народной речи. Создается красочный и выразительный, зримый образ, который захватывает человека целиком!

В. Особый пласт народной культуры составляют ямщицкие , бурлацкие песни, песни бунтарской вольницы, каторги и ссылки, в которых образ дороги переплетался с мотивами протеста, ассоциировался со свободой и волей.

В. Самсонов и хор «Молодые голоса России» — «Степь да степь кругом»

Степь да степь кругом, путь далек лежит. В той степи глухой умирал ямщик.

И, набравшись сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ:

Ты жене скажи, что в степи замерз, а любовь ее я с собой унес.( в оригинале 8 куплетов)

«Ямщик, не гони лошадей» РУССКИЙ РОМАНС, СОЗДАННЫЙ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА.

Слушаем в исполнении Олега Погудина.

Как грустно, туманно кругом,

Тосклив, безотраден мой путь,

А прошлое кажется сном,

Томит наболевшую грудь!

Как жажду средь мрачных равнин,

Измену забыть и любовь,

Но память, мой злой властелин,

Всё будит минувшее вновь!

Всё было лишь ложь и обман…

Прощай, и мечты и покой!

А боль не закрывшихся ран

Останется вечно со мной.

Припев:

Ямщик, не гони лошадей!

Мне некуда больше спешить,

Мне некого больше любить,

Ямщик, не гони лошадей!

1914

———

Слова: Н. фон Риттер, 1905 г.

Музыка: Я. Фельдман, 1914 г.

Хор Сретенского монастыря «Ах ты степь широкая»

Русская народная песня

Ах ты, степь широкая,

Он, да не степной орел

Ой, да то речной бурлак

Ой, да не летай, орел,

Ой, да не гуляй, бурлак,

Близко к берегу!

Здесь нашли преломление творческие устремления различных кругов общества:

и городского населения, и интеллигенции, студенческой молодежи.

Исконно русская тема бесконечной и безрадостной дороги — не просто разбитой и неустроенной проселочной дороги, а символ страдания и слез — отражена в картине Исаака Левитана (худ., мастер «пейзажа настроения»)

Это печально известный Владимирский тракт, по которому гнали ссыльных каторжан в Сибирь. Арестантов «вели по этапу» небольшими отрядами-партиями, пешком, закованными в ручные и ножные кандалы . Пройдя 15—25 вёрст , арестанты останавливались на привал, «этап». Для более длительного отдыха существовали специальные «этапные» и «полуэтапные» тюрьмы с огороженным двором. Партию арестантов сопровождала конвойная стража. Передвижение арестантов происходило не по проезжей части дороги, а по параллельным ей грунтовым тропам за рядами посаженных вдоль тракта деревьев. В 1919 году часть Владимирского тракта от московской Рогожской заставы переименована в Шоссе Энтузиастов . Под «энтузиастами» инициатор переименования А. В. Луначарский подразумевал революционеров и политических заключённых, которые следовали в ссылку этим трактом.

Постарайтесь сами охарактеризовать картину.

- Как изображена дорога? — она неумолимо тянется за горизонт, ей нет конца.

- Опишите небо ? — свинцовые тучи, повисшие над дорогой, плотно закрыли солнце: ни просвета, ни лучика, ни надежды.

- Что можно сказать про ландшафт? — Он равнинный, монотонный, дышащий безысходностью и тоской.

- Что просматривается на перепутье дорог? — Чья-то сиротливая могила и молящийся одинокий странник.

Алексей Саврасов « РАСПУТИЦА » 1894г. — репродукция из его поздних полотен, навевает печаль и раздумье. Ранняя весна, деревенька вдали. Широкая проселочная дорога покрыта вязким слоем слякоти. Она уходит вдаль, и лишь ответвляется маленькая тропинка, ведущая к покосившемуся деревенскому домику. Смотря на полотно, невольно возникает мысль: « А вдруг эта дорога ведет не к очередной деревеньке, разбросанной по бескрайнему бездорожью Руси, а куда дальше, где мы окажемся все когда-нибудь. »

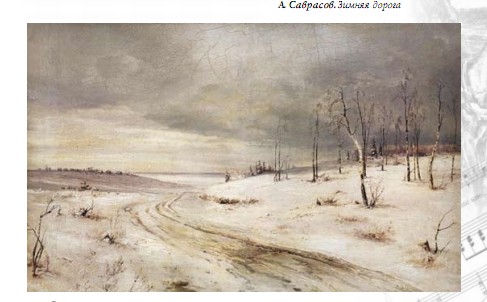

Пейзаж «ЗИМНЯЯ ДОРОГА» 1 870 -е г. — изображает не зиму, а пространство, и не дорогу — . даль. Много-много снега, грязь задубела, тоненькие березки, ободранные зимними колючими ветрами, опаленные палящими лучами знойного солнца прошедшего лета. Колорит сведен практически до белого и темного. И только небо и природа передается двумя оттенками коричневого, лиловым и желтым немного.

Интересно, что в картине вовсе нет теней! Погода пасмурная, и создается впечатление, что эта пасмурность зависла над землей надолго. Картина откликается на поэзию того времени, описывающую и Русь и ее дороги.

В классической музыке тоже есть произведения, передающие переживания от пути, дороги, быстрой езды.

А. М. И. Глинка «Попутная песня»;

Б. П. И. Чайковский « На тройке» Ноябрь из фортепианного цикла «Времена года».

«Не гляди же с тоской на дорогу

И за тройкой вослед не спеши

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда затуши.»

Н.А.Некрасов

Слушаем в исполнении симфонического оркестра «Времена года».

Поводом к написанию цикла «Времена года» послужил заказ издателя журнала «Нувеллист» Н. М. Бернарда, полученный Чайковским в письме (не сохранилось), очевидно, в ноябре 1875 года. Однако его содержание легко себе представить на основании ответа композитора от 24 ноября 1875 года: «Получил Ваше письмо. Очень благодарен Вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить Вам. Я пришлю Вам в скором времени 1-ю пиэсу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро: я очень расположен теперь заняться фортепианными пиэсками. Ваш Чайковский. Все Ваши заглавия я сохраняю». Следовательно названия пьес, то есть сюжетов — картинок были предложены композитору издателем. При издании «Времен года» в «Нувеллисте» пьесы получили поэтические эпиграфы.

«На тройке». Ноябрь. Тройка — так называют в России коней, запряженных вместе, под одной дугой. К ней часто подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко играли, переливаясь серебряным звучанием. В России любили быструю езду на тройках, об этом сложено немало народных песен. Появление этой пьесы в цикле Чайковского воспринимается как реальная надежда на жизнь.

Дорога в бесконечных русских просторах, тройка лошадей — вот символы продолжающейся жизни. Ноябрь в России — это хотя и осенний месяц, но зима уже предстает в своем полном обличье. “Стоят морозы, но солнце еще немного греет. Деревья покрыты белой пеленой, и этот зимний пейзаж до того прекрасен, что трудно выразить словами”, — писал Чайковский.

Пьеса начинается широкой мелодией, напоминающей привольную русскую народную песню. Вслед за ней начинают слышаться отголоски грустных, элегических раздумий.

Но затем все ближе и ближе начинают звучать колокольчики, прикрепленные на тройке лошадей. Веселый перезвон на время как бы заглушает грустное настроение. Но потом вновь возвращается первая мелодия — песнь ямщика. Ей аккомпанируют колокольчики. Сначала затихают, а затем совсем тают вдали их тихие звуки.

В. Г. Свиридов «Тройка» из Муз. иллюстраций к повести Пушкина Метель. Слушаем в исполнении Духового оркестра им. Балакирева Милий Алексеевич — русский композитор, пианист, дирижёр, глава «Могучей кучки».

Впервые к стихам А.С. Пушкина Георгий Свиридов обратился в 1935 году, создав цикл из шести романсов, в которых раскрылось самобытное мастерство девятнадцатилетнего автора. Тогда же произошло открытие главной темы творчества Свиридова — темы поэта, его высокого предназначения и судьбы, неразрывно связанной с темой Родины и народа. Каждый шаг на пути ее постижения был и открытием поэтических миров и новых граней творчества композитора. Открытием оркестровых иллюстраций к повести Пушкина «Метель» послужила музыка Георгия Свиридова в фильму того же названия. Она как нельзя более соответствует духу пушкинской повести, ее простоте и безыскусности, простодушию героев, их цельному, гармоническому восприятию жизни. Эта музыка насквозь пронизана мелодическим началом, которое в ней решительно преобладает. Гармонии в произведениях достаточно просты, хотя подчас оригинальны и изысканны в своем роде. Весь оркестровый колорит изобличает, однако, современного мастера, тонко стилизующего иную музыкальную эпоху.

Источник