Синтаксический разбор предложения в тексте

Чтобы сделать синтаксический разбор предложений в тексте, введите текст в текстовое поле и нажмите кнопку разобрать.

Как программа делает разбор предложений?

Программа разбивает весь текст по словам и предложениям, далее разбирает каждое слово по отдельности, выделяет морфологические признаки и начальную форму слова.

Оцените нашу программу ниже, оставляйте комментарии, мы обязательно ответим.

Символов в тексте

- Показать все 9

- Глагол в личной форме 1

- Существительное 3

- Предлог 1

- Наречие 1

- Союз 1

- Инфинитив 1

- Прилагательное 1

Слово может быть разобрано в 4-х вариантах

Характеристика предложения

| По цели высказывания |

|---|

| По интонации (по эмоциональной окраске) |

| По количеству грамматических основ |

| По количеству главных членов предложения |

| По наличию второстепенных членов |

| — |

О инструменте

После того как вы нажмете кнопку «Разобрать», вы получите результат синтаксического разбора предложения. Сверху результата будет указано количество символов в тексте и количество слов.

Каждая часть речи подсвечивается отдельным цветом, если вы хотите отображать только определенные части речи в предложении, выберите в панели инструментов нужную вам часть.

Какой вариант разбора выбрать?

Омонимы — это слова одинаковые по написанию, но разные по значению, такие слова могут попасться в предложении и программа не может определить какой смысл несет слово. Здесь нужно выбрать подходящей разбор слова в предложение, смотрите по контексту.

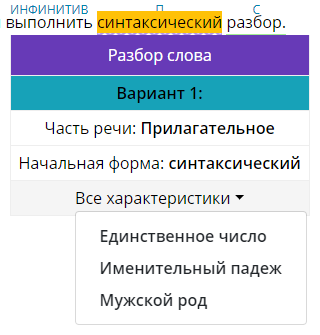

Для этого вам помогут морфологические признаки слова, чтобы их увидеть наведите на слово и в раскрывающемся меню выберите «Все характеристики».

Часть речи сверху слова

Чтобы показывать часть речи сверху слова, включите соответствующею функцию в настройке разбора.

Источник

Знаки препинания в сложносочинённом предложении

Юрасов пел, и багровый отсвет заходящего солнца горел на его лице, на его пальто из английского сукна и жёлтых ботинках. (Соединительный союз и; в первом случае соединяет две части сложносочинённого предложения, во втором — однородные дополнения.) Он пел, провожая солнце, и всё грустнее становилась его песня: как будто почувствовала птица звонкую ширь небесного пространства, содрогнулась с неведомою тоскою и зовёт кого-то: приди. (Соединительный союз и; в первом случае соединяет части сложносочинённого предложения, во втором — однородные сказуемые.)

Солнце зашло, и серая паутинка легла на тихую землю и тихое небо. (Соединительный союз и; в первом случае соединяет части сложносочинённого предложения, во втором — однородные дополнения.) Серая паутина легла на лицо, меркнут на нём последние отблески заката, и мертвеет оно. (Соединительный союз и; соединяет части сложносочинённого предложения.) Приди ко мне! отчего ты не приходишь? Солнце зашло, и темнеют поля. (Соединительный союз и; соединяет части сложносочинённого предложения.) Так одиноко и так больно одинокому сердцу. (Соединительный союз и; соединяет однородные сказуемые.) Так одиноко, так больно. Приди. Солнце зашло. Темнеют поля. Приди же, приди!

Так плакала его душа. А поля всё темнели, и только небо над ушедшим солнцем стало ещё светлее и глубже, как прекрасное лицо, обращенное к тому, кого любят и кто тихо-тихо уходит. (Соединительный союз и; в первом случае соединяет части сложносочинённого предложения, во втором — однородные сказуемые, в третьем — однородные придаточные предложения.)

1. Плакучие берёзы опустили вниз свои зелёные косы, а в ёлках нависла синяя тишина. 2. Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой. 3. Среди дня пошёл крупный дождик, и теперь обмытые листья тополей и каштанов блестели, точно по-праздничному. 4. Ещё раз моргнуло — и за решёткой явилось бледное пятно. 5. А вот осень пришла, и заботливый хозяин убирает свой урожай. 6. Он заговорил, а углы его губ дёргались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий, жёлтый блеск играл в его глазах под чёрными, суровыми бровями. 7. На обратный путь нагрузились дровами, но тяжесть их была мне уже не страшна. 8. Недвижим он лежал, и странен был томный мир его чела. 9. Уж солнца раскалённый шар с главы своей земля скатила, и мирный вечера пожар волна морская поглотила. 10. Я слушал вас. И ныла грудь, и сердце рвалося от муки, и слово горькое «забудь» твердили гаснувшие звуки.

1. То за соседним кустом начнёт кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнёт разгораться багровое солнце. (Соединительный повторяющийся союз то. то, соединяет простые предложения в составе сложносочинённого; союз и соединяет однородные сказуемые) 2. Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло. (Соединительный союз и соединяет простые предложения в составе сложносочинённого.) 3. Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять. (Соединительный союз соединяет простые предложения в составе сложносочинённого.) 4. В саду было тихо, только птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и печально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в пруду. (Союз и соединяет попарно однородные сказуемые и однородные обстоятельства; повторяющийся соединительный союз да соединяет простые предложения в составе сложносочинённого.) 5. С востока надвигались тёмные, дождливые тучи, и оттуда потягивало влагой. (Соединительный союз и соединяет простые предложения в составе сложносочинённого.)

Тире поставлено между частями сложносочинённого предложения:

1) в № 1, 4, 6, так как первая и вторая части противопоставлены друг другу;

2) в остальных предложениях — вторая часть содержит неожиданное присоединение.

Запятую можно заменить точкой с запятой в предложениях:

2. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям; но потом как-то привыклось и пошло на лад, даже он совершенно научился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. 5. То он [Андрей Болконский] шагал большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами на лугу; то он, считая свои шаги, делал расчёты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать версту; то он сбивал цветки полыни, растущие на меже, и растирал их в ладонях, принюхиваясь к душисто-горькому, неистребимому запаху. 7. Имение своё Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю; но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо вскорости было продано с публичного торга.

Источник

Знаки препинания в бессоюзных предложениях.

Бессоюзные сложные предложения — это такие сложные предложения, части которых связаны только смыслом и интонацией, без помощи союзов и союзных слов.

Между частями бессоюзного сложного предложения ставятся разные знаки: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире.

I. Запятаямежду частями бессоюзного сложного предложения ставится, если эти части тесно связаны между собой по смыслу, обозначают одновременно или последовательно происходящие события (между ними можно вставить союз и):

Тем временем выглянуло солнце, оно послало свои лучи на землю, лучи проникли в густую чащу и осветили каждую ветку.

II. Точка с запятойставится тогда, когда части бессоюзного сложного предложения более отдалены друг от друга по смыслу или значительно распространены (особенно если они имеют внутри себя запятые):

Толстые сосульки, свисавшие с крыш, обтаивали на солнце; капли, падая с них, звонко ударяли о лёд; по всем улицам пела капель звонкую песню весны.

III. Двоеточиев бессоюзном сложном предложении, распадающемся на две части, ставится в таких случаях:

1) если вторая часть (одно или несколько предложений) разъясняет, раскрывает содержание первой части (между этими частями можно вставить выражение «а именно»):

Никогда ещё он не видел такой осени: ни ветерка, ни облака не было на прозрачном небе (а именно какой осени?).

2) если в первой части есть глаголы видеть, смотреть, понимать, узнать, чувствоватьи т.п., с помощью которых делается предупреждение о том, что далее последует изложение какого-либо факта или какое-нибудь описание (в таких случаях между частями можно вставить союз что):

Я убеждён лишь в одном: вдохновение приходит во время труда.

3) если в первой части имеются глаголы выглянуть, оглянуться, прислушатьсяи другие, предупреждающие о дальнейшем изложении и допускающие вставку после себяслов «и увидел, что, «и услышал, что, и почувствовал, что» и т. п.:

Лук царевич опустил, смотрит: коршун в море тонет и не птичьим

4)есливтораячасть указывает причину того, о чём говорится в первой части (между ними можно вставить союз потому что, так как, поскольку):

Дневные звёзды никогда не видны в небе: их затмевает солнце.

IV. Тире в бессоюзном сложном предложении, распадающемся на две части, ставится в таких случаях:

4) если вовторойчасти содержится неожиданный результат или указание на быструю смену событий:

Он нажал на тормоз—скорость не уменьшилась.

Сыр выпал—с ним была плутовка такова.

5) если вовторойчасти содержится резкое противопоставление по отношению к содержанию первой части (между частями можно вставить союз но или а):

Смелые побеждают—трусливые погибают.

6) есливтораячасть заключает в себе следствие, вывод из того, о чём говорится в первой части (между частями можно вставить слова поэтому, так что):

Жара всё усиливалась—становилось тяжело дышать.

7) если впервойчасти указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части (в начале первой части можно подставить союз когда):

Лес рубят—щепки летят.

8) еслиперваячасть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части (в начале первой части можно подставить союз если):

Будет завтра хорошая погода—пойдём в лес.

9) если вовторойчасти содержится сравнение с тем, о чём говорится в первой части (между ними можно вставить союзы словно, будто, как):

Молвит слово—соловей поёт.

7) есливтораячасть представляет собой присоединительное предложение (перед ним можно вставить слово это):

Вечерами над горизонтом надолго зависало багровое тусклое солнце—дурной знак.

Следует помнить, что чужая речь может передаваться не дословно, а лишь с сохранением её содержания. В таких случаях говорят о косвенной речи. Косвенная речь является придаточной частью сложноподчинённого предложения.

В предложениях с прямой речью могут использоваться обращения, междометия, частицы, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные слова.

Знаки препинания при диалоге. Употребление кавычек.

«- Когда родился Бенкендорф?

— Году в семидесятом, — ответил я.

— А точнее? – спросила женщина.

— К сожалению, — говорю, — забыл…»

С. Довлатов («Заповедник»)

Короче, надеюсь, всем понятно…Не знаю, как тут объяснять. Если точка, а потом косвенная речь, то эта точечка превращается в запятую. Восклицательный, вопросительный знаки, а также многоточие остаются в силе. Если прямая речь разрывается, то либо: «Знаешь, — замялась она, — я давно хотела тебя спросить…» (т.к. «Знаешь, я давно хотела тебя спросить…») либо: «Пасмурно сегодня, — сказал он. – Пойдем в дом.» (т.к. «Пасмурно сегодня. Пойдем в дом»)

Знаки препинания при обращении, междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.

Обращение— это слово или словосочетание, называющее адресата речи (т. е. того, к кому обращаются с речью).

Обращение выделяется запятыми, а при особой эмоциональной нигрузке — восклицательным знаком:

Здравствуйте, друзья мои.

А вы, друзья, как ни садитесь.

Всё в музыканты не годитесь.

Поэт! Не дорожи любоаию народной.

Если после обращения имеется определение или приложение, то оно обособляется и воспринимается как второе обращение:

Петя, голубчик, где ты?

Петя, дорогой, куда же ты спрятался?

Частицы о.ах. аи др., стоящие перед обращением, от них не отделяются:

О любимые сердцем обманы.

Если же перед обращением оказывается междометие, то оно отделяется запятой или вопросительным знаком (в отличие от частицы междометие интонационно подчёркивается, акцентируется):

Эй. ребята, помогите мне.

Призывая к вниманию, междометие может и само выступать и качестве обращения:

Личные местоимениятыивы,как правило, не выступают в роли обращений.

Знаки препинания при отрицательных и вопросительно-восклицательных словах

1. Словадаинет,выражающие утверждение и отрицание, выделяются запятыми. В зависимости от интонации после них может ставиться восклицательный знак, многоточие и точка:

Ист. это не так. Нет’ Я никуда не поеду!

Словодаможет ныступать в роли частицы, и тогдп оно не выделяется запятыми:

Да всё нормально!

Да ладно! Да хватит вам!

Словонетможет выступать в качестве члена предложения (сказуемого), в таком случае оно не выделяется запятыми:

Нет здесь никого.

Да нет у пас ничего.

Вопросительно-восклицательные словачто, что ли, ну как. что же, как же, ну, авыделяются знаками препинания:

Что. разве ты уже устал?

Отдохнем, что ли?

Употребление кавычек.

Слова, употребляемые в необычном, условном, ироническом значении

1) слова непривычные, малоупотребительные, на которые автор хочет обратить внимание, например: Мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ» (Тургенев);

2) слова, употребленные в особом, необычном значении, например: Они [пассажиры третьего класса] не имели права находиться на верхних палубах, предназначенных исключительно для «чистой» публики первого и второго класса (Катаев);

3) слова, представляющие собой малоизвестные термины, например: Рано весной… начинаются «палы», или лесные пожары (Аксаков);

4) слова устарелые или, наоборот, совсем новые, если подчёркивается эта их особенность, например: На эту весёлую «тусовку» пришли почти все ученики старших классов;

5) слова, употребленные в ироническом значении, например: …Мы в литературе чтим «табель о рангах» и боимся говорить вслух о «высоких персонах» (Белинский);

6) слова, употребленные в условном значении (применительно к ситуации или контексту), например: На манёврах «красные» выступали против «зелёных»; «противник» применил «атомное оружие».

Ср. также: «бочка» (в авиации), «котёл» (в военном деле), «зелёная улица» (у железнодорожников), «белое золото» (хлопок), «белый уголь» (электроэнергия воды), «Белая книга» (сборник документов), «чёрное золото» (нефть), «молния» (срочный выпуск в типографии), «летучая мышь» (фонарь у шахтеров), быть на «вы» (на «ты»), стричь «под горшок», «великий немой» (кино), «козёл» (в спорте) и т. п.

Источник