Интересные факты о Луне

Луна, будучи нашим ближайшим небесным соседом, на протяжении многих лет подвергалась критическому наблюдению или изучению. Она образовалась около 4,51 млрд лет назад, примерно через 60 миллионов лет после самой Солнечной системы. Это единственный естественный спутник, вращающийся вокруг планеты Земля.

За последние пять десятилетий было проведено огромное количество исследований, среди прочего, по вопросам формирования Луны, ее геологии, состава и влияния на Землю. Учитывая эти исследования, мы составили список наиболее интересных фактов о Луне.

Профиль Луны

Экваториальный радиус: 1738,1 км

Сила тяжести на поверхности: 1,62 м/с 2

Скорость убегания: 2,38 км/с

Средняя температура поверхности: -53,15 (на экваторе)

Краткие факты о Луне

1. Луна также известна под другими именами, такими как «Луна» (латинское) и «Селена» (греческое).

2. Термин лунатик или лунатизм (обычно относящийся к душевнобольным) происходит от латинского слова, обозначающего Луну. Со времен древних греков широко распространено поверье относительно полнолуния, что оно вызывает безумие у ослабленных людей, вызывает дорожно-транспортные происшествия и самоубийства. Эти убеждения неоднократно опровергались.

3. Вращение Луны вокруг своей оси синхронизировано с ее орбитой вокруг Земли (показано слева), что приводит к приливной блокировке с одной стороны Луны, всегда обращенной к планете. Сценарий, в котором Луна не вращается вокруг своей оси, показан справа.

4. Во время полного солнечного затмения Луна почти полностью покрывает Солнце. Это объясняется тем, что Солнце примерно в 400 раз больше лунного расстояния от Земли и имеет одинаковый видимый размер.

5. По приблизительным подсчетам, на ближней стороне Луны около 300 000 ударных кратеров.

6. Количество искусственных или созданных человеком предметов на Луне в совокупности весит более 191 000 кг. В него входят разбившиеся зонды и вездеходы, вышедшие из строя.

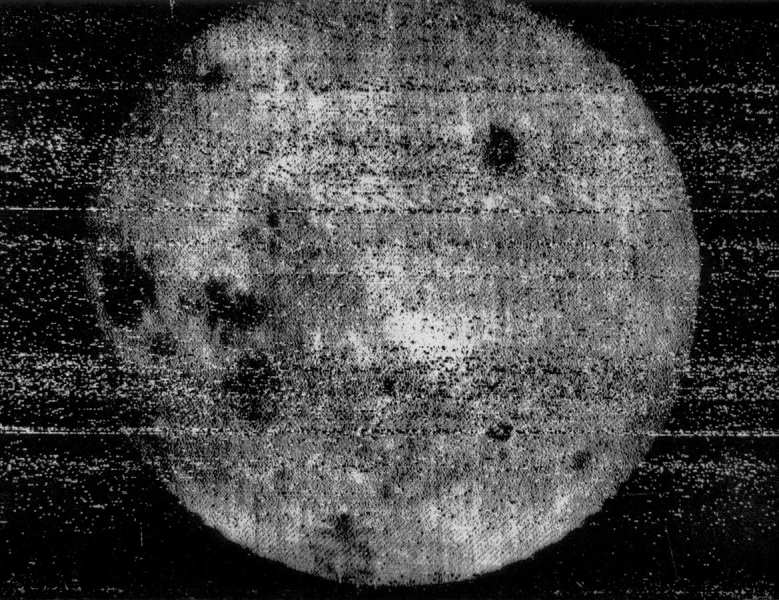

Фотография дальней стороны Луны

7. Первое в истории изображение дальней стороны Луны (которая всегда обращена в сторону от Земли) было сделано советским космическим аппаратом «Луна-3» 7 октября 1959 года.

8. Первым человеческим объектом, достигшим поверхности Луны, стал советский лунный аппарат «Луна 2» в сентябре 1959 года.

9. Мы можем наблюдать около 59% поверхности Луны.

Поскольку одно полушарие Луны всегда обращено к Земле, то логично, что видимой должна быть только половина или 50% поверхности Луны. Однако из-за явления, известного как лунное высвобождение (колеблющееся движение Луны из-за различных факторов), для земных наблюдателей можно увидеть около 59 процентов лунной поверхности.

10. Это пятый по величине естественный спутник нашей Солнечной системы.

Наша Солнечная система содержит около 205 естественных спутников, большинство из которых являются нерегулярными лунами. Кроме Меркурия и Венеры, на всех планетах есть естественные спутники. Самый большой и массивный из них — Ганимед Юпитера. Это также единственный естественный спутник, имеющий магнитное поле.

После Ганимеда следующей по величине луной является Титан Сатурна, за ним — Каллисто Юпитера и Ио. При диаметре 3476 км луна Земли занимает пятое место.

11. У нее второй по величине ударный кратер в Солнечной системе.

Одной из наиболее выдающихся геологических особенностей Луны является лунный кратер шириной 2500 км и глубиной около 8 км на ее дальней стороне. Ударный кратер, известный как Бассейн Южный полюс — Эйткен, является самым старым и глубоким из обнаруженных до сих пор. Он также является вторым по величине подтвержденным кратером в Солнечной системе после ударного кратера «Равнина Утопия» на Марсе.

Бассейн Южного полюса Эйткена был открыт в середине 1960-х годов. Однако до 1990-х годов о кратере было мало что известно. В последнее время ученые обнаружили огромную массу, возможно, инородного происхождения, захороненную глубоко внутри бассейна.

12. Луна сокращается, и это вызывает лунные землетрясения.

Согласно данным, полученным лунным разведывательным орбитальным аппаратом, Луна уменьшилась на 50 метров за последние несколько миллионов лет. Сжатие Луны вызвано постепенным охлаждением ее внутренней части, и это видно по вновь образовавшимся «толчковым разломам» на лунной поверхности. Подходящей аналогией этому явлению было бы превращение винограда в Изюм. Когда виноград сморщивается, на нем появляются морщины. Многие из этих упорных разломов или обрывков разломов молоды и вызывают лунные землетрясения.

Планета Меркурий также переживает подобное сокращение. Согласно исследованию, огненный мир уменьшился по крайней мере на 11 км с момента своего рождения , 4,5 миллиарда лет назад.

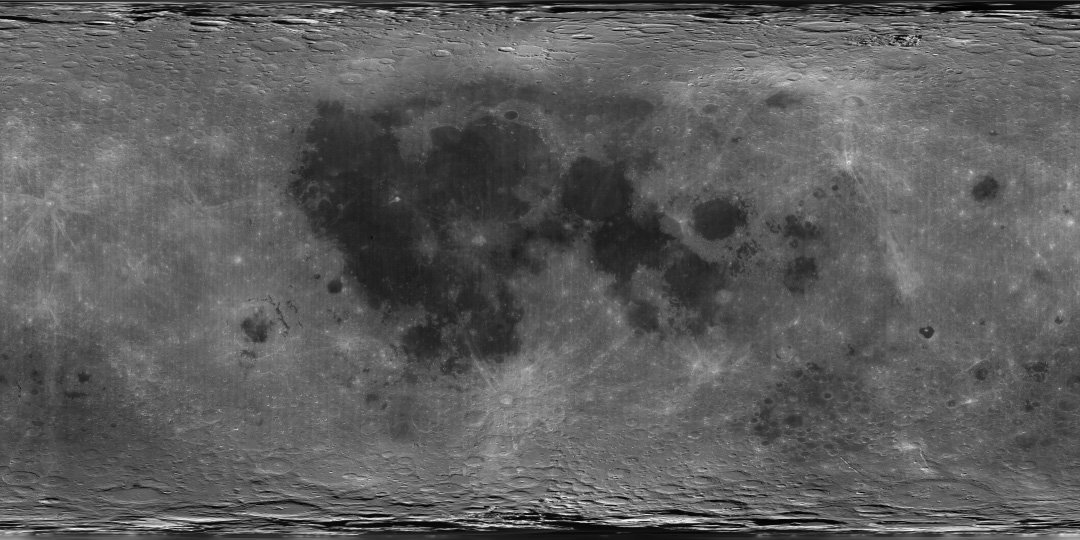

13. Темные пятна на поверхности Луны называются «Мария»

Цилиндрическая картографическая проекция Луны, показывающая ее глобальное альбедо из миссии Клементина. Темные области — это лунные моря

Темные пятна, видимые по всей поверхности Луны, на самом деле представляют собой обширные бассейны базальтовой лавы. Их называют «мария» — латинское слово, означающее «моря». Лунный базальт содержит больше железа, чем земной базальт, и менее отражает свет, поэтому невооруженным глазом кажется темным.

Большинство марий расположены на ближней стороне Луны (стороне, видимой с Земли) и покрывают почти 16 процентов ее общей поверхности. Согласно радиометрическому датированию, возраст самой молодой лунной марий оценивается в 1,2 миллиарда лет. Большинство из них образовалось от 3 до 3,5 миллиардов лет назад.

Самая большая из известных марий, известная как Океан Бурь (лат. Oceanus Procellarum), расположена на западной стороне ближней стороны Луны и занимает площадь около 4 000 000 км 2 .

14. Когда-то она обладала силой магнитного поля, подобной силе Земли.

Луна имеет чрезвычайно слабое магнитное поле по сравнению с магнитным полем Земли и, как полагают, составляет менее 0,2 нанотесла. Это связано с отсутствием активного динамо (источника магнитных полей на Земле и других планетах). Какая бы напряженность магнитного поля мы ни наблюдали на Луне, это вызвано явлением, известным как намагничивание земной коры (магнитное поле коры).

Однако так было не всегда. Исследования показали, что Луна когда-то имела сильное магнитное поле, идентичное земному, в начале своей жизни около 4 миллиардов лет назад.

По-видимому, Луна потеряла большую часть своей напряженности магнитного поля примерно миллиард лет назад, когда ядро остыло и кристаллизовалось.

15. В прошлом на Луне была более густая атмосфера.

Луна в прошлом обладала более густой атмосферой. Еще в 2017 году исследователи Лунно-планетного института и Центра космических полетов имени Маршалла сообщали, что в прошлом, около 3 и 4 миллиардов лет назад, атмосфера Луны была в два раза толще, чем на современном Марсе.

Считается, что густая атмосфера Луны в прошлом была вызвана частыми выбросами газов во время извержений вулканов, и она продолжалась около 70 миллионов лет, прежде чем рассеялась в космосе. Исследование основано на данных лунной магмы, собранных миссиями «Аполлона».

16. Самое холодное место Солнечной системы — на Луне.

Карликовая планета Плутон с температурой поверхности -240 градусов по Цельсию считается самым холодным местом в Солнечной системе. Однако это уже не так.

Изучая данные, полученные с помощью прибора LRO DIVINER (инфракрасного радиометра для анализа перепадов температур на лунной поверхности), в 2009 году исследователи обнаружили, что температура внутри одного из кратеров (Эрмита) вблизи Северного полюса Луны может упасть до -274 градусов Цельсия в ночное время.

Исследование также выявило несколько других кратеров вблизи этого региона с почти идентичными температурами.

17. Луна отдаляется от Земли

Считается, что вскоре после ее образования расстояние Луны от Земли составило около 22 500 км. За 4,5 миллиарда лет в настоящее время это расстояние увеличилось до 384 400 км (в среднем). Очевидно, что Луна медленно удаляется от нашей планеты. Скорость, с которой она происходит, близка к 4 см в год.

Скорость, с которой Луна удаляется от Земли, может пока показаться незначительной. Но в течение длительного периода она может иметь разрушительные последствия для системы Земля-Луна.

18. На Луне не было пилотируемых полетов с 1972 года.

Последний экипаж «Аполлона-17». Юджин Сернан (сидит), Рональд Эванс (справа) и Харрисон Шмитт (слева) | Предоставлено: НАСА

В период с 1969 по 1972 год в рамках легендарной программы «Аполлон» НАСА совершило шесть успешных посадок на Луну с экипажем. Соединенные Штаты остаются единственной страной в мире, которой удалось добиться такого подвига.

Сама последняя миссия по высадке на Луну программы «Аполлон», «Аполлон-17», была рекордной во многих аспектах. Экипаж «Аполлона-17», состоящий из Юджина Сернана и Харрисона Шмитта, провел больше всего времени на Луне (более трех дней), совершил самый длительный полный лунный поход и провел на лунной орбите самое продолжительное время на сегодняшний день. Лунные образцы, собранные во время миссии, являются крупнейшими (по общей массе) из всех миссий Аполлона.

На протяжении более четырех десятилетий после завершения миссии «Аполлон-17» ни одна из посадок экипажей на лунную поверхность не осуществлялась и не планировалась. Однако вскоре ситуация, вероятно, изменится.

В мае 2019 года было объявлено, что в рамках программы «Артемида» НАСА проведет следующее исследование Луны с экипажем к 2024 году.

19. ВВС США рассматривали возможность взрыва на Луне ядерной бомбы.

В 1958 году под кодовым названием «Проект А119» ВВС США разработали план взрыва ядерной бомбы на лунной поверхности.

После первых успехов Советского Союза в космической гонке в конце 1950-х годов Вооруженные силы США в основном считали, что демонстрация силы (такого масштаба) необходима для поднятия морального духа американского населения. Другой причиной столь амбициозного проекта был распространенный слух о том, что Советский Союз планируют взорвать водородную бомбу на Луне.

Так или иначе, проект А119 был отменен без какого-либо существенного прогресса, главным образом из-за страха негативной реакции общественности и возможности крупной ядерной аварии на Земле.

Сверхсекретный проект был впервые обнародован в 2000 году бывшим руководителем НАСА, который возглавил проект в 1958 году.

Хронология исследования Луны

1959 год: 13 сентября 1959 года Луна 2 стала первым искусственным объектом, достигшим (твердой посадки) лунной поверхности. Почти месяц спустя, 6 октября, «Луна-3» сделала первые снимки дальней стороны Луны с космического аппарата. Обе миссии были частью советской программы «Луна».

1966 год: первым космическим аппаратом, совершившим успешную мягкую посадку на поверхность Луны, стала Луна-9 3 февраля 1966 года. Он был первым на внеземном теле. Затем, в начале марта, Луна-10 стала первым космическим зондом, который успешно вышел на орбиту вокруг Луны и сохранил ее.

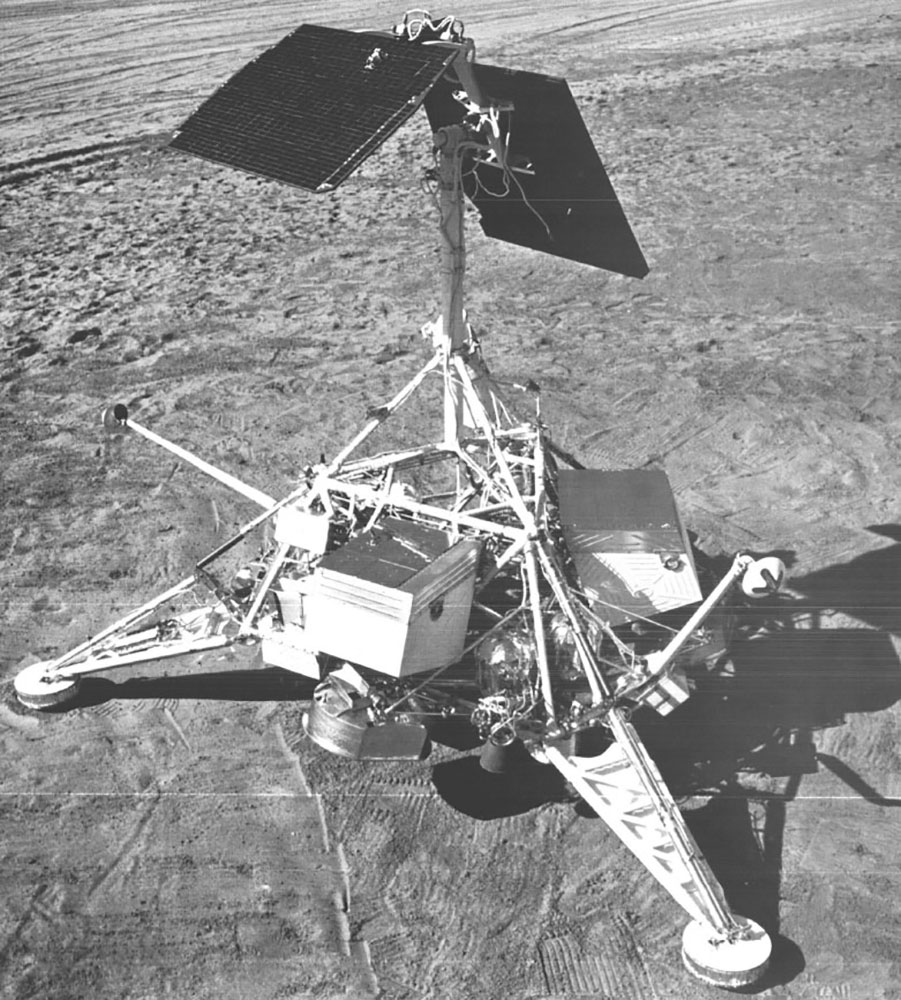

Модель геодезиста НАСА (на Земле)

У НАСА и Америки не было значительных достижений в раннем исследовании Луны до июня 1966 года, когда Surveyor 1 совершил успешную мягкую посадку на поверхность Луны. Затем в августе Lunar Orbiter 1 стал первым американским и только вторым искусственным спутником на орбите Луны.

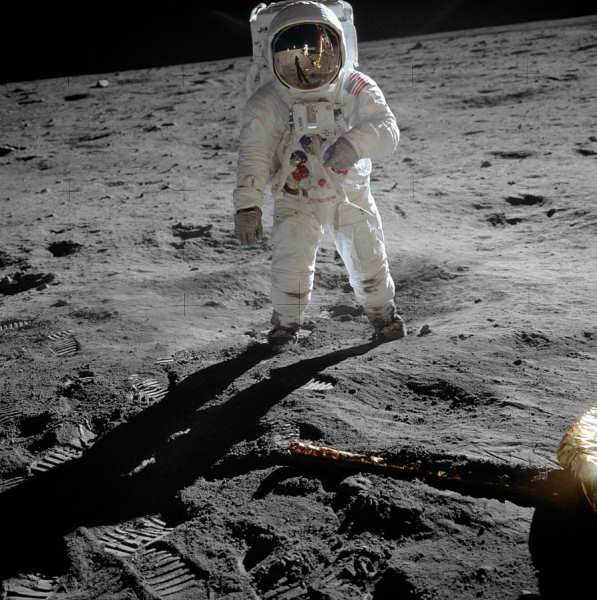

1969 год: 20 июля 1969 года лунный модуль «Орел» Аполлона, на борту которого находились два американских члена экипажа (Нил Армстронг и Базз Олдрин), успешно приземлился на Луну. Это была первая и единственная пилотируемая космическая миссия, осуществленная на небесном теле.

Эта посадка была частью легендарной миссии «Аполлон-11», которая фактически положила конец космической гонке между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Фотография Базза Олдрина, сделанная Нилом Армстронгом на Луне

За миссией «Аполлон-11» вскоре последовал «Аполлон-12», второй успешный экипаж лунного десанта из шести, высадившихся на сегодняшний день. Одной из основных задач миссии было возвращение на Луну нескольких компонентов роботизированного зонда «Геодезист 3», который приземлился на Луну двумя годами ранее. Это был первый и единственный случай, когда люди повторно посетили зонд на другом небесном теле.

1970 год: Советская космическая программа добилась выдающихся результатов с миссиями «Луна-16» и «Луна-17». В сентябре 1970 года роботизированный космический зонд Луна-16 завершил первый полностью автоматический сбор образцов с поверхности Луны. Небольшое количество этого образца было продано в 2018 году за 855000 долларов США.

10 ноября 1970 года «Луноход-1» стал первым роботизированным (полностью автономным) луноходом, работающим на поверхности Луны. Это был первый колесный корабль, который свободно перемещался по небесному телу, отличному от Земли. Луноход перевозился космическим аппаратом «Луна-17».

Источник

Солнечные пятна: каковы причины их появления и чем они угрожают Земле

Как происходят магнитные бури и вспышки на Солнце, почему солнечные пятна темнее поверхности Солнца, как они возникают и чем опасно их образование для жителей Земли.

Самое древнее упоминание о солнечных пятнах сделано ещё во времена Древней Греции, учеником Аристотеля – Теофрастом из Афин. Так уж получилось, что именно ученику, довелось основательно пошатнуть теорию учителя – ведь Аристотель (и Птолемей), считали звезды за совершенные и неизменяемые сферы. Однако, как сказал поэт (Михаил Херасков) “И в Солнце, и в Луне есть темные места!”.

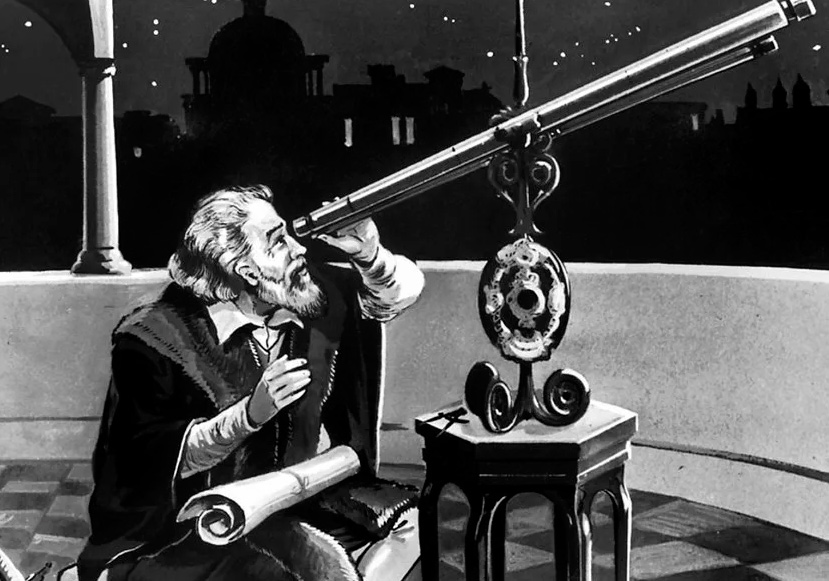

Упоминают о пятнах на солнце есть и во “Всемирной хронологии” Иоанна Вустерского (Англия), и в наших, русских никоновских летописях, а по словам китайских историков – в Китае солнечные пятна заметили и описали ещё до древних греков. Однако началом “научного” осмысления пятен на Солнце все же принято считать 1610 год, когда (с появлением телескопа и первых наблюдений Галилео Галилея) появилась возможность инструментально их зафиксировать.

Систематические наблюдения за пятнами на Солнце начали вести примерно с 1750 г., и, хотя природа их появления оставалась не ясной вплоть до 20-го века, выявить некоторые закономерности и сходные черты этого явления, астрономам удалось довольно быстро.

Галилео Галилей наблюдает в свой телескоп космические объекты. Судя по звездному небу на картинке, вряд ли он занят наблюдениями за пятнами на Солнце!

Солнечные циклы и солнечные пятна

Уже с начала XVIII в. было известно, что интенсивность пятен и время их появления находятся в рамках периода, равного примерно 11 земным годам. Этот период получил название солнечный цикл. За это время пятна на Солнце появляются, достигают максимальных размеров, а затем понемногу уменьшаются. Солнечный цикл может длиться от 7 до 15 лет, его средняя продолжительность составляет 11,07 года.

В начальной фазе солнечного цикла в течение многих дней или недель на Солнце не наблюдается никаких следов пятен. На заключительном этапе периода на Солнце можно видеть около двух десятков скоплений пятен, не говоря об единичных.

Каждое солнечное пятно существует в среднем в течение нескольких месяцев, но тот факт, что цикл составляет 11 лет, свидетельствует о глубоких и длительных процессах, происходящих в недрах Солнца.

Солнечный цикл, судя по всему, связан с взаимодействием магнитного поля светила с конвективным слоем.

В 1908 г. Иоганн Галле совершил открытие — солнечные пятна имеют мощные магнитные поля. Мощность поля типичного пятна составляет 0,25 теслы. Для сравнения — мощность магнитного поля Земли меньше и составляет 0,0001 теслы.

Замечена интересная регулярность в плане распределения магнитных полей — если группа солнечных пятен образуется в Северном полушарии, значит, в предыдущем цикле пятна дислоцировались в Южном полушарии, и так далее. Когда заканчивается один цикл и начинается другой, полярность уравновешивается. Таким образом, полный солнечный цикл, включая и перемещение полярности, длится около 22 лет.

Впрочем, пятна могут появиться одновременно в двух полушариях Солнца симметрично в отношении экватора. Места образования пятен перемещаются на 4,5° — 5° в течение всего цикла.

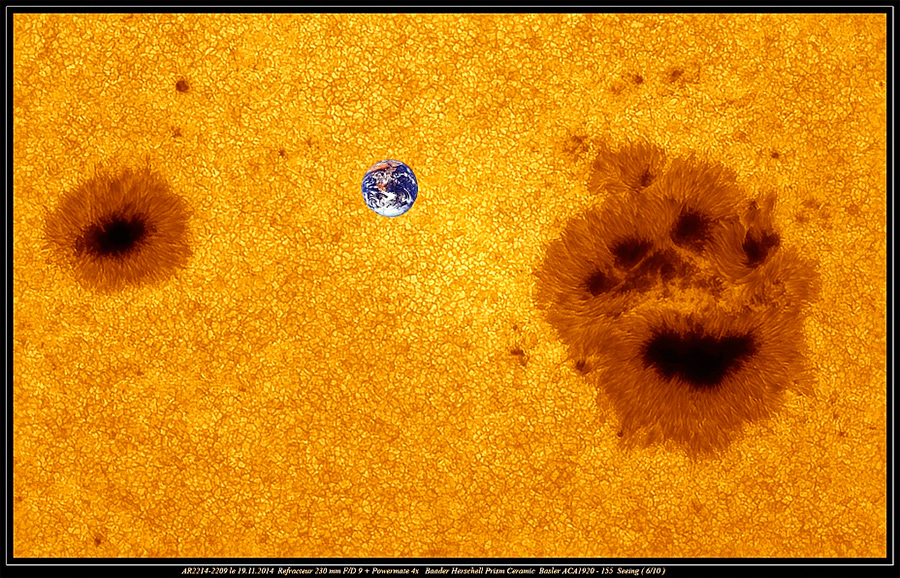

Солнечные пятна на фоне диска Солнца

Солнечные пятна и солнечные вспышки

Именно солнечные пятна являются областями наибольшей активности на Солнце. В том случае, если пятен появляется много, существует высокая вероятность того, что произойдет пересоединение магнитных линий — линии, проходящие внутри одной группы пятен, соединяются с линиями из другой группы пятен, имеющими противоположную полярность.

Видимым результатом этого процесса является солнечная вспышка.

Всплеск излучения от солнечной вспышки, достигая Земли, вызывает сильные возмущения её магнитного поля (“магнитная буря“), нарушает работу искусственных спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты.

Из-за нарушений магнитного поля Земли увеличивается вероятность возникновения северных сияний в гораздо более низких географических широтах, чем обычно. Ионосфера Земли также сильно подвержена изменению солнечной активности, что проявляется в нарушении распространения коротких радиоволн – в периоды сильной солнечной активности, Солнце “глушит” волны коротких диапазонов и вносит в них весьма ощутимые помехи.

Солнечный ветер постоянно воздействует на магнитосферу Земли, но как правило она успешно «гасит» его «порывы». В случае мощной солнечной бури, магнитное поле нашей планеты едва справляется с потоком солнечной радиации, заметно «сжимаясь» в размерах

Почему солнечные пятна выглядят темными

Солнечные пятна на фоне поверхности Солнца выделяются своим темным цветом. Это связано с тем, что температура солнечных пятен довольно значительно ниже, чем температура фотосферы звезды.

Вокруг самой темной области пятна (ее называют «тень») — находится зона средней светимости — «полутень». Температура солнечного пятна колеблется от 4300° до 4800° К, то есть, примерно на 1000-1500° ниже, чем температура фотосферы.

В полутени температура составляет 5400-5500° К. Для тени характерна светимость, составляющая 32% от фотосферы, для полутени — 80%, поэтому по контрасту с фотосферой они выглядят темными.

Понижение температуры внутри пятен связано с подавлением мощным магнитным полем пятен, конвективных движений вещества внутри Солнца и, как следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях, то есть “остыванием” участка “накрытого” пятном.

На “холодных” звёздах наблюдаются пятна гораздо большей площади, чем на Солнце.

Коллаж – размеры планеты Земля на фоне не самых крупных по размерам солнечных пятен. Как видите, пятна на Солнце имеют действительно гигантский размер.

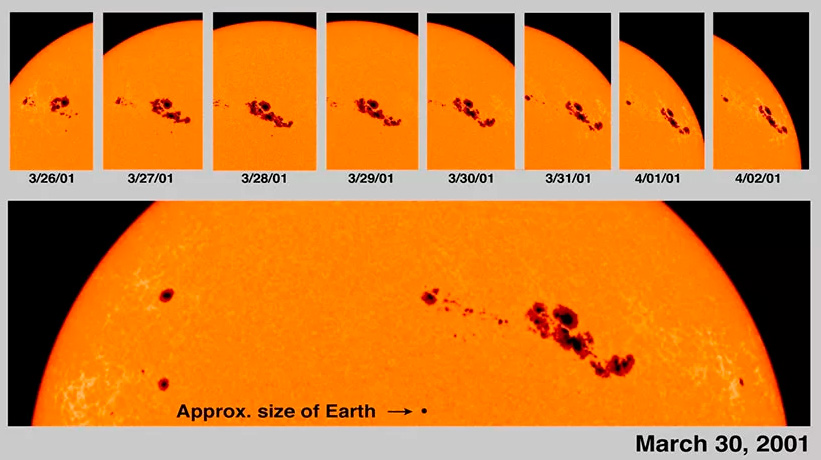

Появление и время существования солнечных пятен

Пятна на Солнце возникают в результате возмущений отдельных участков магнитного поля Солнца – узкие “языки” магнитного поля звезды внезапно “разрывают” фотосферу в область короны, и сильное магнитное поле подавляет конвективное движение разогретой плазмы, препятствуя в этих местах переносу энергии из внутренних областей Солнца наружу.

В месте “прорыва” фотосферы образуется затемнение, диаметр которого равен нескольким тысячам километров. Это так называемые «поры». Большая часть пор исчезает через день. Другие, напротив, увеличиваются в размерах и приобретают типичные черты пятен, становится заметной полутень, протяженность может составлять от 7000 до 50 000 км.

Срок существования пятен составляет от 2-х недель до нескольких месяцев, то есть отдельные “устойчивые” группы солнечных пятен могут наблюдаться в течение нескольких оборотов Солнца. Интересно, что именно это явление и позволило первым исследователям Солнца, убедительно доказать вращение нашей звезды, а также провести измерения периода обращения Солнца вокруг оси.

Группа устойчивых солнечных пятен на поверхности Солнца. Звезда вращается, и пятна вращаются вместе с ней

Пятна обычно образуются группами, но иногда возникает одиночное пятно, живущее всего несколько дней, или биполярная группа: два пятна разной магнитной полярности, соединённые линиями магнитного поля. Западное пятно в такой биполярной группе называется «ведущим», «головным» или «P-пятном» (от англ. preceding), восточное — «ведомым», «хвостовым» или «F-пятном» (от англ. following).

Только половина солнечных пятен живёт больше двух дней, и всего десятая часть — более 11 дней.

Пятна перемещаются но солнечной поверхности. Дело в том, что Солнце не является твердым телом и его скорость вращения в разны х зонах неодинакова. Например, в зоне экватора период вращения составляет примерно 27 суток, в то время как в полярных частях светила он равен примерно 31 суткам.

В начале 11-летнего цикла солнечной активности пятна на Солнце появляются на высоких гелиографических широтах (порядка ±25—30°), а по ходу времени, перемещаются к солнечному экватору, в конце цикла достигая уже широт ±5—10°. Эта закономерность носит название закон Шпёрера.

Источник