Солнечные пятна: каковы причины их появления и чем они угрожают Земле

Как происходят магнитные бури и вспышки на Солнце, почему солнечные пятна темнее поверхности Солнца, как они возникают и чем опасно их образование для жителей Земли.

Самое древнее упоминание о солнечных пятнах сделано ещё во времена Древней Греции, учеником Аристотеля – Теофрастом из Афин. Так уж получилось, что именно ученику, довелось основательно пошатнуть теорию учителя – ведь Аристотель (и Птолемей), считали звезды за совершенные и неизменяемые сферы. Однако, как сказал поэт (Михаил Херасков) “И в Солнце, и в Луне есть темные места!”.

Упоминают о пятнах на солнце есть и во “Всемирной хронологии” Иоанна Вустерского (Англия), и в наших, русских никоновских летописях, а по словам китайских историков – в Китае солнечные пятна заметили и описали ещё до древних греков. Однако началом “научного” осмысления пятен на Солнце все же принято считать 1610 год, когда (с появлением телескопа и первых наблюдений Галилео Галилея) появилась возможность инструментально их зафиксировать.

Систематические наблюдения за пятнами на Солнце начали вести примерно с 1750 г., и, хотя природа их появления оставалась не ясной вплоть до 20-го века, выявить некоторые закономерности и сходные черты этого явления, астрономам удалось довольно быстро.

Галилео Галилей наблюдает в свой телескоп космические объекты. Судя по звездному небу на картинке, вряд ли он занят наблюдениями за пятнами на Солнце!

Солнечные циклы и солнечные пятна

Уже с начала XVIII в. было известно, что интенсивность пятен и время их появления находятся в рамках периода, равного примерно 11 земным годам. Этот период получил название солнечный цикл. За это время пятна на Солнце появляются, достигают максимальных размеров, а затем понемногу уменьшаются. Солнечный цикл может длиться от 7 до 15 лет, его средняя продолжительность составляет 11,07 года.

В начальной фазе солнечного цикла в течение многих дней или недель на Солнце не наблюдается никаких следов пятен. На заключительном этапе периода на Солнце можно видеть около двух десятков скоплений пятен, не говоря об единичных.

Каждое солнечное пятно существует в среднем в течение нескольких месяцев, но тот факт, что цикл составляет 11 лет, свидетельствует о глубоких и длительных процессах, происходящих в недрах Солнца.

Солнечный цикл, судя по всему, связан с взаимодействием магнитного поля светила с конвективным слоем.

В 1908 г. Иоганн Галле совершил открытие — солнечные пятна имеют мощные магнитные поля. Мощность поля типичного пятна составляет 0,25 теслы. Для сравнения — мощность магнитного поля Земли меньше и составляет 0,0001 теслы.

Замечена интересная регулярность в плане распределения магнитных полей — если группа солнечных пятен образуется в Северном полушарии, значит, в предыдущем цикле пятна дислоцировались в Южном полушарии, и так далее. Когда заканчивается один цикл и начинается другой, полярность уравновешивается. Таким образом, полный солнечный цикл, включая и перемещение полярности, длится около 22 лет.

Впрочем, пятна могут появиться одновременно в двух полушариях Солнца симметрично в отношении экватора. Места образования пятен перемещаются на 4,5° — 5° в течение всего цикла.

Солнечные пятна на фоне диска Солнца

Солнечные пятна и солнечные вспышки

Именно солнечные пятна являются областями наибольшей активности на Солнце. В том случае, если пятен появляется много, существует высокая вероятность того, что произойдет пересоединение магнитных линий — линии, проходящие внутри одной группы пятен, соединяются с линиями из другой группы пятен, имеющими противоположную полярность.

Видимым результатом этого процесса является солнечная вспышка.

Всплеск излучения от солнечной вспышки, достигая Земли, вызывает сильные возмущения её магнитного поля (“магнитная буря“), нарушает работу искусственных спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты.

Из-за нарушений магнитного поля Земли увеличивается вероятность возникновения северных сияний в гораздо более низких географических широтах, чем обычно. Ионосфера Земли также сильно подвержена изменению солнечной активности, что проявляется в нарушении распространения коротких радиоволн – в периоды сильной солнечной активности, Солнце “глушит” волны коротких диапазонов и вносит в них весьма ощутимые помехи.

Солнечный ветер постоянно воздействует на магнитосферу Земли, но как правило она успешно «гасит» его «порывы». В случае мощной солнечной бури, магнитное поле нашей планеты едва справляется с потоком солнечной радиации, заметно «сжимаясь» в размерах

Почему солнечные пятна выглядят темными

Солнечные пятна на фоне поверхности Солнца выделяются своим темным цветом. Это связано с тем, что температура солнечных пятен довольно значительно ниже, чем температура фотосферы звезды.

Вокруг самой темной области пятна (ее называют «тень») — находится зона средней светимости — «полутень». Температура солнечного пятна колеблется от 4300° до 4800° К, то есть, примерно на 1000-1500° ниже, чем температура фотосферы.

В полутени температура составляет 5400-5500° К. Для тени характерна светимость, составляющая 32% от фотосферы, для полутени — 80%, поэтому по контрасту с фотосферой они выглядят темными.

Понижение температуры внутри пятен связано с подавлением мощным магнитным полем пятен, конвективных движений вещества внутри Солнца и, как следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях, то есть “остыванием” участка “накрытого” пятном.

На “холодных” звёздах наблюдаются пятна гораздо большей площади, чем на Солнце.

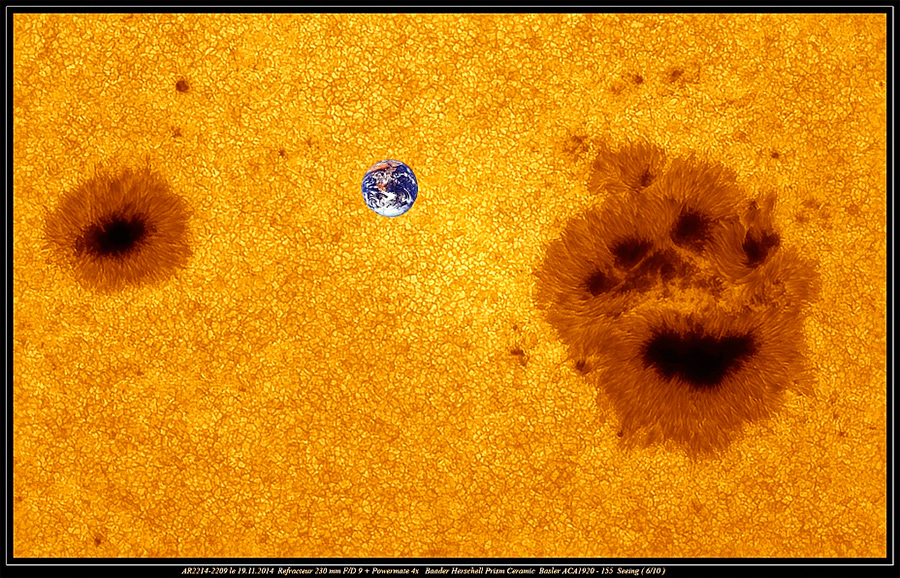

Коллаж – размеры планеты Земля на фоне не самых крупных по размерам солнечных пятен. Как видите, пятна на Солнце имеют действительно гигантский размер.

Появление и время существования солнечных пятен

Пятна на Солнце возникают в результате возмущений отдельных участков магнитного поля Солнца – узкие “языки” магнитного поля звезды внезапно “разрывают” фотосферу в область короны, и сильное магнитное поле подавляет конвективное движение разогретой плазмы, препятствуя в этих местах переносу энергии из внутренних областей Солнца наружу.

В месте “прорыва” фотосферы образуется затемнение, диаметр которого равен нескольким тысячам километров. Это так называемые «поры». Большая часть пор исчезает через день. Другие, напротив, увеличиваются в размерах и приобретают типичные черты пятен, становится заметной полутень, протяженность может составлять от 7000 до 50 000 км.

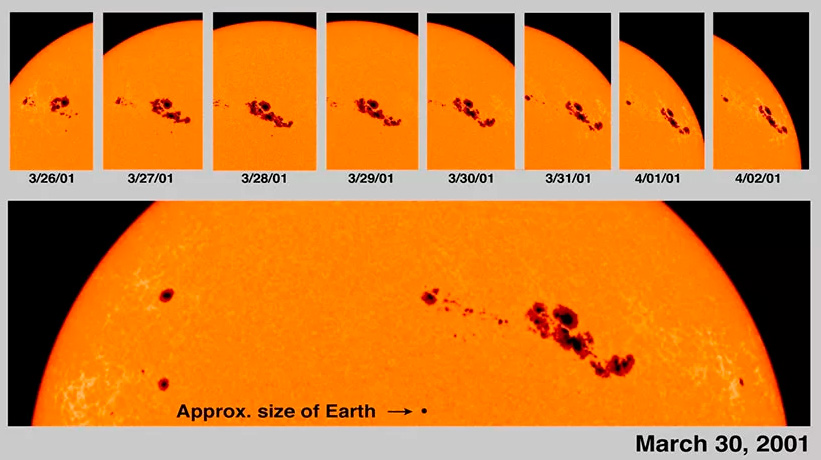

Срок существования пятен составляет от 2-х недель до нескольких месяцев, то есть отдельные “устойчивые” группы солнечных пятен могут наблюдаться в течение нескольких оборотов Солнца. Интересно, что именно это явление и позволило первым исследователям Солнца, убедительно доказать вращение нашей звезды, а также провести измерения периода обращения Солнца вокруг оси.

Группа устойчивых солнечных пятен на поверхности Солнца. Звезда вращается, и пятна вращаются вместе с ней

Пятна обычно образуются группами, но иногда возникает одиночное пятно, живущее всего несколько дней, или биполярная группа: два пятна разной магнитной полярности, соединённые линиями магнитного поля. Западное пятно в такой биполярной группе называется «ведущим», «головным» или «P-пятном» (от англ. preceding), восточное — «ведомым», «хвостовым» или «F-пятном» (от англ. following).

Только половина солнечных пятен живёт больше двух дней, и всего десятая часть — более 11 дней.

Пятна перемещаются но солнечной поверхности. Дело в том, что Солнце не является твердым телом и его скорость вращения в разны х зонах неодинакова. Например, в зоне экватора период вращения составляет примерно 27 суток, в то время как в полярных частях светила он равен примерно 31 суткам.

В начале 11-летнего цикла солнечной активности пятна на Солнце появляются на высоких гелиографических широтах (порядка ±25—30°), а по ходу времени, перемещаются к солнечному экватору, в конце цикла достигая уже широт ±5—10°. Эта закономерность носит название закон Шпёрера.

Источник

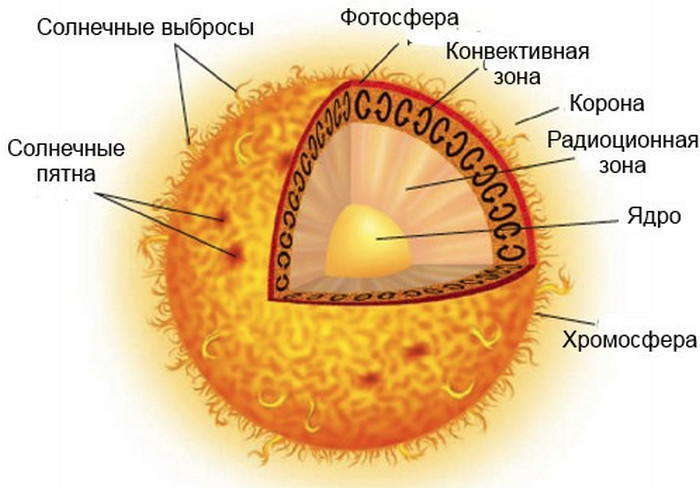

Строение атмосферы Солнца

Все виды излучений, которые мы воспринимаем от Солнца, образуются в его самых внешних слоях, в атмосфере. Самый глубокий и плотный слой атмосферы — фотосфера — имеет толщину около 200— 300 км, плотность вещества в ней около 10 -5 кг/м 3 , значительно меньше плотности земной атмосферы, которая у поверхности Земли равна 1 кг/м 3 Несмотря на, казалось бы, малое значение толщины и плотности, фотосфера непрозрачна для всех видов излучений, образующихся в более глубоких слоях Солнца, поэтому мы не можем заглянуть в его под-фотосферные слои. Температура фотосферы растет с глубиной и в среднем составляет 6000 К. Именно эта температура принимается за температуру поверхности, а саму фотосферу принято считать поверхностью Солнца, и от нее начинаются слои атмосферы.

Слои атмосферы Солнца

Атмосфера Солнца состоит из трех слоев, между которыми нет резкой границы. Самый близкий к фотосфере и самый плотный, но очень тонкий слой называется обращающим слоем. Следующий, более обширный и более разреженный слой называется хромосферой (от греческого «хромоc», что означает «цвет»). Хромосфера Солнца имеет красноватый оттенок.

Хромосфера видна во время полных солнечных затмений как клочковатое яркое кольцо вокруг чёрного диска Луны, только что затмившего Солнце. Хромосфера весьма неоднородна и состоит в основном из продолговатых вытянутых язычков (спикул), придающих ей вид горящей травы. Температура этих хромосферных струй в два-три раза выше, чем в фотосфере, а плотность в сотни тысяч раз меньше. Общая протяжённость хромосферы 10— 15 тыс. километров.

Наконец, третий, самый обширный и разреженный слой атмосферы Солнца называется солнечной короной. Он представляется нам в виде лучистого сияния с перламутровым оттенком.

Фотосфера Солнца начинается на 200—300 км глубже видимого края солнечного диска. Эти самые глубокие слои атмосферы называют фотосферой. Поскольку их толщина составляет не более одной трёхтысячной доли солнечного радиуса, фотосферу иногда условно называют поверхностью Солнца.

В фотосфере видна зернистая структура, получившая название грануляции. Характерные угловые размеры гранул, напоминающих по виду рисовые зерна, составляют 1—2′, но линейные их размеры достигают тысячи и более километров. Наблюдения показывают, что грануляция находится в непрерывном движении и изменении: одни гранулы исчезают, а взамен им тут же появляются новые. Средняя продолжительность жизни различных гранул от 5 до 10 мин. Смещение спектральных линий в спектре центральной, более яркой и горячей части гранулы указывает на подъем горячего вещества из-под фотосферы; противоположное смещение линии в спектре более темного и холодного вещества, окаймляющего гранулу, указывает на опускание вещества под фотосферу.

Скорость подъема и опускания газа в слоях солнечной атмосферы составляет около 1 км/с, а разница между температурой горячего и холодного вещества близка к 300 К. Картина грануляции во многом напоминает картину на поверхности кипящей воды — конвекцию. Горячая вода, как более легкая, поднимается снизу вверх, на поверхности она отдает свою энергию в окружающее пространство и, охладившись, опускается вниз. Специальные измерения показали, что поверхность кипящей воды разбивается на ячейки и в каждой горячее вещество поднимается, а по краям более холодное опускается. Таким образом, грануляция на Солнце указывает на то, что энергия в фотосферу поступает из более глубоких и горячих слоев Солнца путем конвекции.

Пятна на Солнце

На ярком фоне фотосферы наблюдаются темные пятна. Такое пятно представляет собой довольно сложное образование, состоящее из центральной темной области, называемой тенью, и окаймляющей ее более светлой области с вытянутыми вдоль радиуса пятна темными и светлыми образованиями, получившей название полутени.

Размеры солнечных пятен крайне разнообразны. В небольшие телескопы примерно с 50-кратным увеличением уже можно видеть пятна с угловым поперечником в 4—5″. Они выглядят небольшими черными точками без признаков полутени, но в действительности их линейные размеры близки к 3000—3500 км. Линейные поперечники пятен с угловыми размерами около 18″ сравнимы с диаметром нашей Земли (примерно 13 000 км). У наиболее же крупных, но редко появляющихся пятен угловые диаметры достигают 4′, т. е. 0,13 диаметра Солнца, и следовательно, их линейные размеры приближаются к 180 000 км! Такие крупные пятна хорошо видны даже невооруженным глазом (конечно, только сквозь темный светофильтр) .

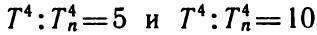

На фоне ослепительно яркой фотосферы пятно нам кажется черным. Однако измерения показали, что яркость пятен в 5—10 раз меньше яркости окружающей горячей фотосферы, а их реальный цвет — красноватый. Эти измерения позволили оценить температуру Т„ вещества в тени пятен. Поскольку поверхность пятен площадью 1 м 2 излучает в 5—10 раз меньше энергии, чем такой же участок фотосферы с температурой Т = 6000 К, то, используя закон Стефана — Больцмана, можно записать:

откуда следует, что температура пятен заключена в пределах от 3400 до 4000 K:

На фотографиях солнечных пятен отчетливо заметна структура распределения темных и светлых областей в полутени пятна, похожая на распределение железных опилок в магнитном поле, причем темные области вытянуты вдоль магнитных линий. Наличие сильного магнитного поля в пятнах подтверждается и спектральными наблюдениями. В некоторых пятнах магнитная индукция достигает 0,5 Тл и выше, в то время как в среднем в фотосфере она составляет 10 -4 -10 -3 Тл. В центре пятна вектор магнитной индукции направлен перпендикулярно к поверхности Солнца, а на краях, в полутени он идет вдоль поверхности и его значение меньше.

Сильное магнитное поле пятен является причиной их низкой температуры. Это объясняется тем, что вещество фотосферы представляет собой плазму, состоящую из заряженных частиц. Сильное магнитное поле тормозит движение плазмы, замедляет ее конвенцию и тем самым ослабляет поступление энергии из внутренних слоев Солнца. В результате температура вещества в области пятен уменьшается и пятна выглядят темными на фоне яркой фотосферы.

Обычно пятна появляются группами. В группе самое большое головное пятно расположено впереди по направлению вращения Солнца; оно имеет полярность магнитного поля, противоположную полярности следующего за ним меньшего пятна. Кроме того, головное пятно в северном полушарии Солнца имеет полярность, противоположную полярности головного пятна южного полушария.

Наряду с пятнами на фотосфере, вблизи края солнечного диска сравнительно часто видны факелы — светлые образования довольно сложной волокнистой структуры. Некоторые факелы живут неделями. Их яркость незначительно превышает яркость фотосферы, а температура всего лишь на 200— 300 К выше ее температуры.

Солнечная корона

Температура атмосферы Солнца сначала убывает от 6000 К в фотосфере до 4800 К в нижних слоях хромосферы, а затем начинает резко возрастать в ее верхних слоях и в короне. Средняя температура вещества хромосферы около 20 000 К. Именно благодаря такой высокой температуре в хромосфере возбуждается свечение атомов гелия.

Изучение солнечной короны показало, что она состоит из сильно разреженной плазмы с температурой, близкой к двум миллионам кельвинов (2*10 6 К). Плотность ее вещества в сотни миллиардов раз меньше плотности воздуха у поверхности Земли. В таких условиях нейтральные атомы химических элементов существовать не могут, так как их скорость настолько велика, что при взаимных столкновениях они теряют электроны и многократно ионизуются. Поэтому солнечная корона состоит в основном из протонов, ядер гелия и свободных электронов с незначительными примесями ионов других химических элементов. Этим и объясняется своеобразный спектр солнечной короны: в нем отсутствуют линии водорода, гелия, натрия (свойственные спектру хромосферы), а необычайно слабый, еле заметный непрерывный фон спектра создается электронами, рассеивающими свет фотосферы.

Корона— внешняя разреженная и горячая оболочка Солнца, распространяющаяся от него на несколько солнечных радиусов и имеющая температуру плазмы до миллиона градусов. Яркость солнечной короны в миллион раз меньше, чем фотосферы. Поэтому наблюдать солнечную корону можно во время полных солнечных затмений или с помощью специальных телескопов-коронографов. Внешние слои атмосферы Солнца тянутся вплоть до орбиты Земли.

С высокой температурой короны и разреженностью ее вещества связана разгадка наблюдаемых в ее спектре двух ярких линий — зеленой λ = 5303 Å и красной λ = 6374 Å. Сравнение положений этих линий со спектрами излучения известных химических элементов, полученных в лабораториях, не давало положительных результатов. Астрономы уже имели дело с аналогичной ситуацией, приведшей к открытию гелия. Поэтому сначала ученые предположили существование нового химического элемента, который назвали ко-ронием. Но потом возникло предположение о принадлежности этих линий известному химическому элементу, который, находясь в условиях сильно разреженной короны с высокой температурой, излучает волны, соответствующие наблюдаемым спектральным линиям.

Теоретическое исследование состоянии ионизации и возбуждения атомов химических элементов в физических условиях солнечной короны, проведенное к началу 40-х годов прошлого столетия, показало, что эти две загадочные спектральные линии соответствуют длинам волн, которые излучают атомы железа, находясь в высокой степени ионизации. Зеленая линия принадлежит атому железа, у которого оторвано 13 внешних электронов, а красная линия принадлежит атому железа, у которого оторвано 9 внешних электронов. Дальнейшие исследования показали, что большинство линий излучения короны принадлежит различным элементам, находящимся в состоянии высокой степени ионизации.

Основное число линий излучения короны находится в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах спектра, а для их наблюдений используют специальные (ультрафиолетовые и рентгеновские) телескопы, установленные на космических научных станциях. Обширный материал по ультрафиолетовому излучению Солнца получен советской солнечной обсерваторией на борту космической станции «Салют».

Как всякая разреженная горячая плазма, солнечная корона интенсивно излучает дециметровые и метровые радиоволны. Радиоизлучение короны было впервые обнаружено во время второй мировой войны. Известный астрофизик Д. Г Мензел в своей книге «Наше Солнце» так описывает это открытие: «Однажды после полудня в 1942 г. все британские радиолокационные станции кругового обзора вышли из строя. Интенсивное высокочастотное радиоизлучение заглушило обычный сигнал локатора. Вначале операторы заподозрили новую контрмеру врага. Но проверка показала, что все радиолокаторы на побережье были направлены в сторону заходящего Солнца».

Детальные исследования радиоизлучения солнечной короны установили ее протяженность до расстояний в несколько десятков радиусов Солнца. Далее она постепенно рассеивается в межпланетном пространстве. Эти исследования подтвердили ничтожную плотность и высокую температуру короны.

Каким же образом вещество солнечной короны нагревается до столь высокой температуры?

Оказывается, к нагреванию короны имеет непосредственное отношение конвекция, наблюдаемая в фотосфере. Здесь опять полезна аналогия конвекции на Солнце с процессами, происходящими в кипящей воде. Если прислушаться к кипящей воде, то можно услышать шум — звуковые волны, которые возбуждаются в воздухе на границе с поверхностью воды ее конвективными движениями. Такие же волны, но в еще больших масштабах возбуждаются конвекцией в фотосфере. Затем эти волны распространяются наружу в хромосферу и корону, унося с собой часть механической энергии конвективных движений. Как и любой волновой процесс, эти волны по мере распространения затухают и особенно эффективно— в короне. Энергия, которую они переносят, и нагревает солнечную корону до высокой температуры в два миллиона кельвинов.

Солнечные протуберанцы

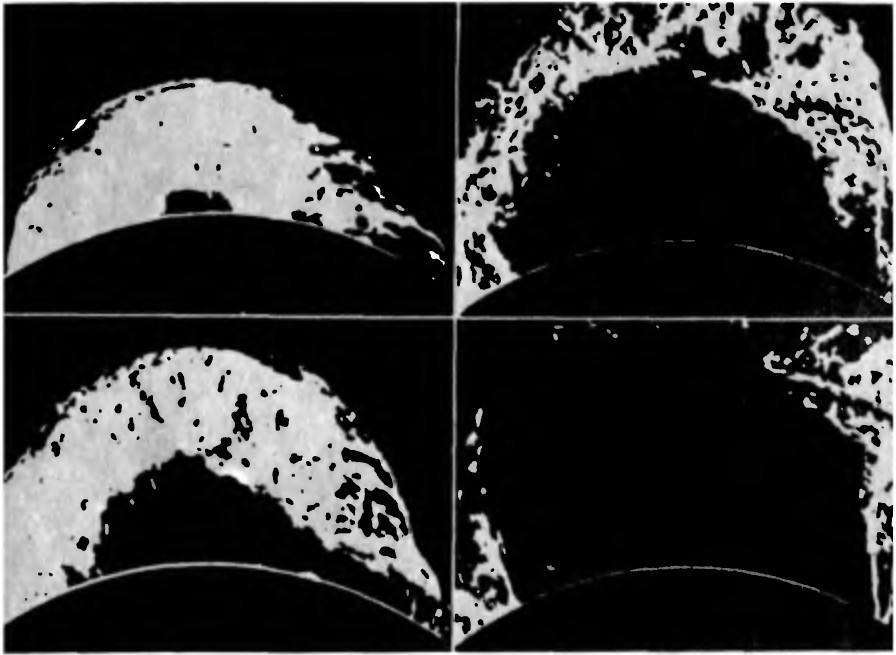

Во время полных солнечных затмений во внутренних слоях солнечной короны наблюдаются протуберанцы — струи горячего вещества, имеющие вид выступов и фонтанов. Плотность вещества протуберанцев значительно больше плотности короны, а температура близка к 10 000 К.

В настоящее время астрономы имеют возможность наблюдать протуберанцы и вне солнечных затмений. Для этого они применяют специальный инструмент — внезатменный коронограф, в котором солнечное затмение искусственно создается заслонкой (искусственной луной). Так как протуберанцы излучают много света в красной водородной линии (Нα), которая практически отсутствует в спектре короны, то внутреннюю область короны фотографируют сквозь специальный светофильтр, пропускающий только излучение, длина волны которого соответствует этой линйи спектра. На таких фотографиях корона почти не видна, а протуберанцы, наоборот, видны отчетливо.

Некоторые протуберанцы, конденсирующиеся в нижних слоях солнечной короны, подолгу, в течение многих часов висят над хромосферой, медленно меняют свой вид и постепенно исчезают, подобно тому как рассеиваются легкие облака в прогретой земной атмосфере в летнее время года. Такие протуберанцы получили название спокойных. Другой вид протуберанцев — эруптивные. Они внезапно, с большой скоростью взлетают над хромосферой, быстро поднимаются до высоты в несколько десятков и даже сотен тысяч километров и также быстро падают обратно.

На рисунке представлена серия фотографий одного из самых грандиозных протуберанцев, который когда-либо наблюдался. Он даже получил имя «Дедушка». Всего почти за 30 мин он поднялся на высоту около 400 000 км, что соответствует скорости вещества примерно в 200 км/с. Наблюдались протуберанцы, которые удалялись на 1,5-10б км от поверхности Солнца. В конце концов вещество протуберанцев или рассеивается в солнечной короне, или падает в хромосферу.

Солнечная корона находится в динамическом равновесии. В нее постоянно поступает плазма из хромосферы, а из короны истекает в межпланетное пространство непрерывный поток частиц (протонов, ядер гелия, ионов, электронов), называемый солнечным ветром. Частицы солнечного ветра покидают солнечную корону со скоростью около 800 км/с, поэтому мощное притяжение Солнца не может их удержать. Вблизи Земли скорость солнечного ветра достигает 500 км/с. Существование такого потока частиц от Солнца предполагали еще в середине XIX в. для объяснения природы кометных хвостов. Прямые измерения состава и скорости частиц солнечного ветра впервые были проведены с борта советской космической станции «Луна-3» в 1959 г.

Источник