СЛУ́ЖБА СО́ЛНЦА

В книжной версии

Том 30. Москва, 2015, стр. 457

Скопировать библиографическую ссылку:

СЛУ́ЖБА СО́ЛНЦА, мировая сеть солнечных обсерваторий и космич. аппаратов, в реальном времени отслеживающая уровень солнечной активности и фиксирующая явления, протекающие в атмосфере Солнца. Является частью системы слежения за состоянием околоземного космич. пространства, включающей также наблюдения за условиями прохождения радиоволн, радиац. обстановкой и возмущениями геомагнитного поля. В стандартный набор данных, предоставляемых С. С., входят наблюдения фотосферы Солнца в белом свете и хромосферы Солнца в спектральных линиях водорода (Н α ) и кальция, измерения магнитных полей Солнца, интенсивности свечения солнечной короны, потока радиоизлучения (как интегрального, так и на отд. длинах волн), фона рентгеновского излучения в диапазоне длин волн 0,1–0,8 нм (12,5–1 кэВ), потоков заряженных частиц больших энергий.

Источник

Служба по имени Солнце

Как в Приморье изучают космос

Один на один с тайгой и Солнцем

В 1952 году молодой выпускник Томского университета Валерий Банин поселился в избушке на сопке посреди уссурийской тайги. Дом он делил со сторожем и его семьёй. Часть своей половины жилища Валерий оборудовал под кабинет, а в другой расположилась лаборатория для наблюдений за Солнцем. Все полученные данные начинающий учёный заносил в журналы. Но одними наблюдениями деятельность астронома не ограничивалась. Ему приходилось носить воду, заготавливать дрова, ездить во Владивосток за необходимым оборудованием. Так продолжалось до 1957 года. Тогда было принято решение о развитии наблюдений на Дальнем Востоке. И в одиноком домике посреди тайги появились ещё два сотрудника — инженер и лаборант.

Валерий Георгиевич продолжил работу до 1961 года. Именно он является первым руководителем Уссурийской станции службы Солнца, как называлась астрофизическая обсерватория до 1991 года. Тогда местная администрация добилась изменения статуса учреждения. Но жители окрестных деревень до сих пор зовут его службой Солнца.

От обсерватории до Владивостока — около ста километров. Дорога к ней пролегает через село Горно-Таёжное — по данным переписи 2010 года, там живёт всего 240 человек. После придётся подняться по серпантину, откуда открываются завораживающие виды приморской тайги. И на самой верхушке находится бывшая станция. Солнце над ней светит 300 дней в году — это и стало одним из доводов к созданию учреждения для наблюдений за космосом именно под Уссурийском.

Место, где находится обсерватория, заколдованное, иронично отмечает научный сотрудник Уссурийской астрофизической обсерватории Фаина Михалина.

— Обычно летом, когда гроза идёт прямо на нас, она почему-то поворачивает и делится на два рукава. И у нас всё равно светло, — рассказывает она.

Рядом с обсерваторией растут раскидистые кедры, а с веток тутового дерева свисает шелковица. Всё это — наследство Горно-Таёжной станции, на чьей территории находится обсерватория. Деревья аккуратно высажены вдоль аллей. А по бокам расположились павильоны с телескопами.

Астероиды, спутники и космический мусор

Домик, где когда-то начинал своё дело Валерий Банин, стоит на том же месте до сих пор. Сейчас в нём находится столярная мастерская. За 66 лет изменилось не только назначение дома первого заведующего станцией. Теперь на той же опушке находятся телескопы для наблюдения за звёздным небом. Учёные собирают информацию о космическом мусоре, астероидах, спутниках. Наблюдения ведутся исключительно ночью в ясную погоду.

— О космическом мусоре много говорят сейчас. Спутники разрушаются, лёгкие фрагменты от них остаются. Это очень большая проблема, потому что скоро, наверное, некуда будет запускать другие спутники. И это будет катастрофа, — говорит Фаина Михалина.

Телескопы находятся в специальных павильонах. В нужное время створки крыши расходятся в разные стороны и устройство готово к работе. Сотрудник обсерватории включает компьютер и начинает изучать информацию, которая выводится на мониторе. А телескоп делает снимки, чтобы потом просчитать координаты обнаруженного спутника или астероида.

После все объекты заносят в специальный каталог — даже новые фрагменты космического мусора. При этом за каждым телескопом закреплены свои «обязанности». На одних следят за астероидами, на других — за спутниками или космическим мусором. Всего в обсерватории шесть телескопов для наблюдений за ночным небом. Один из них был построен в 1979 году. Сейчас им не пользуются, поскольку он увеличивает всего в 300 раз, тогда как более современные устройства — в 1000.

Для наблюдения за Солнцем на станции всего два телескопа — радио- и оптический. Есть ещё один, но он вышел из строя. С помощью этих аппаратов учёные изучают солнечные пятна и факелы. Радиотелескоп позволяет наблюдать даже в пасмурную погоду. Он представляет собой антенну, которая работает по принципу обычной телевизионной — принимает радиоволны.

— Только если телевизионная антенна обращена к спутнику, то радиотелескоп днём направлен на солнышко. Специальный двигатель всегда направляет телескоп на Солнце. Информация от Солнца до Земли доходит за восемь минут. Вспышка на Солнце произошла, и через восемь минут её наблюдают на Земле, — объясняет Фаина Михалина.

Самописец выводит собранные данные в виде диаграммы. Если линия сильно отклоняется, значит, на Солнце произошла вспышка. Но сейчас, добавляет Фаина Алексеевна, наступил минимум солнечной активности. Это обычное явление для одиннадцатилетнего цикла. Каждые пять-шесть лет она достигает максимума. И потом через аналогичный период наступает минимум.

Всю информацию учёные публикуют на сайте и высылают в Америку, где находится центр по сбору всех солнечных данных. Причём информацию о Солнце собирают даже в космосе. Это помогает избежать искажения сигнала, к тому же атмосфера Земли не пропускает рентгеновское излучение, которое тоже необходимо учитывать при наблюдениях.

Раньше всё записывалось на кассеты, в которые ставились две фотопластинки. Две, потому что фотоэмульсия часто приходила в негодность. И после сотрудники станции сравнивали — если на одной наблюдался объект, а на другой его не было, значит, это дефект. Также помогала кинокамера, которую заряжали обыкновенной фотоплёнкой. Сейчас для этого применяют цифровые фотоаппараты.

— Наблюдатель сидит в специальной клетушке под телескопом. Самое главное — это обогреватель и компьютер. Ну, ещё кофе или чай. Наблюдение длится часа полтора-два. И зимой, например, здесь бывает достаточно холодно, — делится Фаина Алексеевна.

Внутри павильона, где находится ещё один солнечный телескоп, царит запах ржавеющего железа. Створки купола необходимо зашпаклевать и покрасить, но средств на это нет. Обычный оптический телескоп работает следующим образом: пучок света от Солнца идёт в маленькую трубу, там стоит зеркало, которое направляет солнечный зайчик дальше вниз по трубе. Наблюдатель, который должен сидеть внизу телескопа, фиксирует поступающую информацию.

Сейчас телескоп простаивает, поскольку нет самого главного прибора — фильтра, с помощью которого свет делится на отдельные спектральные линии.

Что же внутри Солнца?

Сейчас по всему миру много занимаются солнечно-земными связями, уверяет Фаина Алексеевна. Дело в том, что активность Солнца сильно влияет на всё, что происходит на Земле. Если случается очень мощная вспышка и взрыв направляет солнечную плазму в сторону Земли, то выходят из строя спутники, нарушается связь на коротких радиоволнах. Здоровье человека, климат, периодичность северных сияний зависят от солнечной активности. Специалисты делают прогнозы геомагнитной обстановки на основе данных, собранных астрономами. А космонавты, когда есть риск попасть под солнечное излучение, используют специальную защиту.

— И вообще интересно, что ж там внутри Солнца. Хоть и говорят, что там термоядерные реакции, из водорода получается гелий… А что же всё-таки на самом деле? Кто-то говорит, что там железо. Много гипотез, но до конца ничего не известно. Изучая Солнце, мы больше понимаем о других звёздах… Поэтому солнышко надо изучать. Оно вот оно, оно тёпленькое, оно греет, оно светит. И вообще, когда солнце — так здорово, — считает Фаина Михалина.

Кстати, история Фаины Алексеевны — настоящее подтверждение тому, что Дальний Восток во все времена привлекал романтиков. Она приехала в Приморье, окончив Московский государственный университет. И задержалась тут на целых 40 лет.

— Ведь Дальний Восток… Это надо было посмотреть своими глазами… — произносит с улыбкой Фаина Алексеевна.

В чемоданном настроении

Сегодня дальнейшее существование обсерватории под вопросом. Дело в том, что она находится на территории Горно-Таёжной станции. Сейчас её присоединили к Биолого-почвенному институту ДВО РАН.

— Потихоньку там всё сокращается. Мы совсем маленькая единица. Нас тут 36 сотрудников. Финансирование у нас небольшое. Возможно, поэтому нас не трогают, — рассуждает Фаина Алексеевна.

Если бы участок принадлежал обсерватории, её могло бы взять под крыло более крупное научное учреждение. Подобные планы были у одного из питерских институтов — учёные из Северной столицы могли бы построить здесь новые телескопы. Но из-за сложностей с землёй это невозможно.

— Могут вообще нас закрыть. Мы надеялись, что можно будет через ФАНО это всё решить. Но пока мы в непонятном чемоданном настроении, — сетует научный сотрудник.

К тому же сейчас, говорит Фаина Алексеевна, ФАНО ликвидируют. Его вопросами займётся новое Министерство науки и высшего образования. Возможно, считает она, с появлением нового ведомства удастся решить дальнейшую судьбу Уссурийской астрофизической обсерватории.

Впрочем, некоторый упадок на станции начался ещё после развала СССР. Тогда там работало много сотрудников из стран бывшего Союза — Украины, Узбекистана. И с началом перестройки все они вернулись на родину. Остались в основном выходцы из Иркутска и жители Приморья.

— До перестройки здесь была программа по переселению сотрудников в Уссурийск. И даже десять семей успело переехать. Потом эту программу закрыли. И кто не успел, так здесь и живёт. Периодически приезжают наблюдатели ночного неба. Они проводят тут неделю, живут в одном из корпусов, где оборудовано общежитие. А после возвращаются обратно, — рассказывает Фаина Алексеевна.

Вопросами финансирования обсерватории занимается Российская академия наук. Астрономы пытаются зарабатывать и самостоятельно — лекциями для школьников. Но, кажется, тут дело не в деньгах. Лишь любовь к звёздному небу и Солнцу может заставить регулярно забираться на опушку посреди уссурийской тайги и наблюдать оттуда за тем, что происходит в космосе.

Источник

Глава 7. СЛУЖБА СОЛНЦА

1. Международная и советская службы Солнца

Ранее мы уже говорили о том, что понимание природы солнечной активности зависит прежде всего от накопления как можно более полного однородного материала о всех изменениях, которые происходят в атмосфере Солнца. Решение этой задачи не под силу одной обсерватории даже в отношении таких медленно меняющихся образований, как группы солнечных пятен или факельные площадки. Действительно, ведь при самом удачном (в смысле климатических условий) расположении обсерватории нельзя ожидать, что каждый день над ней будет безоблачное небо. А если говорить о кратковременных явлениях, например, о солнечных вспышках, то при ясной погоде никаким чудом нельзя в одном месте наблюдать Солнце 24 часа в сутки. Значит, нужно объединение усилий многих обсерваторий, а для некоторых задач — даже обсерваторий многих стран.

Но не всякие наблюдения пригодны для получения однородных данных. Для этой цели необходимо наблюдать на одинаковых или хотя бы однотипных инструментах, применять при этом одинаковые методы наблюдений и обработки полученного материала. Именно такие цели и преследует организация службы Солнца. Она призвана обеспечить регулярные наблюдения всех слоев солнечной атмосферы по стандартным программам.

Первоначально наблюдения по программам службы Солнца носили довольно примитивный и ограниченный характер. Первая такая служба была организована более ста лет назад в Цюрихе Р. Вольфом для определения относительных чисел солнечных пятен. Как мы уже видели, она принесла большую пользу в изучении солнечных циклов. За последние сорок лет цюрихская служба Солнца прославилась также своими определениями классов групп пятен. Затем эта служба охватила десятки обсерваторий Европы, Азии и Америки. С 1981 г. Цюрихская обсерватория прекратила свою работу как участница и глава международной службы определения чисел Вольфа и передала свои функции Королевской обсерватории Бельгии (Брюссель), которая в течение многих лет участвовала в этой программе и обладает однотипными с ней инструментами.

Не менее известна гринвичская служба Солнца. Она впервые организовала фотографические наблюдения солнечной фотосферы. Усилиями обсерваторий в Гринвиче (Англия), Кодайканале (Индия) и Кейптауне (Южная Африка) были получены первоклассные определения площадей пятен, которые охватывают почти столетний период. С 1977 г. Гринвичская обсерватория прекратила эту работу. Восприемницей ее стала Дебреценская гелиофизическая обсерватория (Венгрия).

К числу долго действующих служб Солнца можно отнести Медонскую (Франция) и Маунт Вилсоновскую (США). Первая из них прославилась своими картами хромосферы, каталогами активных областей и водородных волокон; она возглавляла международную службу солнечных вспышек. На второй впервые были организованы измерения магнитных полей солнечных пятен.

Советская служба Солнца сравнительно молода. Она была организована в 1932 г. Комиссией по исследованию Солнца Астрономического совета АН СССР и первоначально ограничивались наблюдениями солнечной фотосферы. В послевоенные годы круг ее наблюдений значительно расширился и охватывает ныне все слои атмосферы Солнца.

В течение длительного времени существовал значительный разрыв между наблюдениями службы Солнца и эпизодическиими наблюдениями Солнца высокой точности. Первые проводились с помощью довольно примитивных средств, главным образом астрономами-любителями или, в лучшем случае, профессионалами средней квалификации. Вторые выполнялись на новейших астрономических инструментах, причем делали это наиболее квалифицированные астрономы. Только после того, как все убедились в необходимости регулярных наблюдений явлений солнечной активности, эта резкая граница стала постепенно стираться.

Нынешняя служба Солнца широко использует все новейшие достижения астрономического приборостроения. Фотография, кино и радиотехника заняли прочное место среди ее средств наблюдения. Производятся, хотя и эпизодически, наблюдения с космических аппаратов. И только в некоторых случаях, исключительно ради сохранения системы, продолжают пользоваться глазомерными оценками.

Мы не станем здесь описывать все инструменты и приборы, которые используются в настоящее время в службе Солнца, тем более, что о них рассказывается во многих популярных изданиях, в частности, в популярной книге известного советского астрофизика А. Б. Северного «Физика Солнца». Но для общего представления необходимо хотя бы перечислить их и дать самое общее представление о принципах их работы. Естественно, что при этом мы будем ориентироваться на соответствующее оборудование советской службы Солнца.

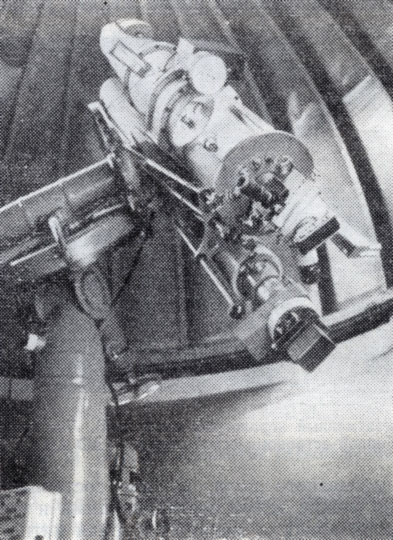

Наиболее широко используется нашими солнечными обсерваториями фотосферно-хромосферный телескоп (рис. 19). Как видно уже из самого названия этого инструмента, он позволяет проводить наблюдения фотосферы и хромосферы Солнца. Для этого в нем имеется две трубы. Первая из них используется для фотографирования в обычном белом свете изображения Солнца, т. е. его фотосферы. Вторая содержит специальный фильтр, который дает возможность получать на фотопленке снимки хромосферы в свете красной водородной линии На. Кроме фотоаппарата, на эту трубу можно насадить специальную киноприставку для регистрации солнечных вспышек.

Рис. 19. Фотосферно-хромосферный телескоп, установленный на Горной астрономической станции ГАО АН СССР.

К сожалению, пока нет специальных фильтров для фиолетовой линии ионизованного кальция. Поэтому для фотографирования хромосферы Солнца в лучах этой линии вместо фотосферно-хромосферного телескопа используют другой инструмент — спектрогелиограф. В отличие от обычного спектрографа, в нем имеется также вторая щель, «вырезающая» ту линию спектра Солнца, в которой собираются фотографировать наше дневное светило. С помощью специального устройства солнечный диск «протягивается» по этой щели, и на пластинке получается изображение Солнца, например, в свете фиолетовой линии ионизованного кальция. К сожалению, очень трудно обеспечить идеально равномерное «протягивание» диска Солнца по щели, и поэтому изображение Солнца получается «полосатым», что затрудняет выделение кальциевых флоккулов, особенно малой яркости.

Особое устройство требуется для измерения магнитных полей солнечных пятен. Для этой цели используются специальные насадки к спектрографам горизонтальных или башенных солнечных телескопов. С помощью различных приспособлений в них производится расщепление спектральной линии железа, подверженной влиянию магнитного поля, на две составляющие. По расстоянию между этими составляющими и судят о величине напряженности магнитного поля пятна, а по их относительным интенсивностям — о его знаке. Измерения эти производятся в основном визуально, т. е, на глаз, но иногда и фотографически.

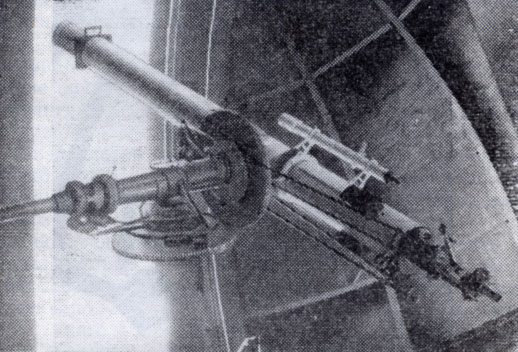

Для наиболее сложных наблюдений солнечной короны используются внезатменные коронографы системы французского астронома Б. Лио (рис. 20). Внутри этого инструмента с помощью специальной системы создается искусственное затмение Солнца, что позволяет получать снимки корональных линий или корональных структур в свете этих линий. В первом случае нужен обычный спектрограф, а во втором — специальный фильтр для корональной (обычно зеленой) линии. Детальное описание этого замечательного инструмента можно найти в брошюре М. Н. Гневышева «Кисловодская горная астрономическая станция».

Рис. 20. Внезатменный коронограф системы Б. Лио, установленный на Горной астрономическрй станции ГАО АН СССР.

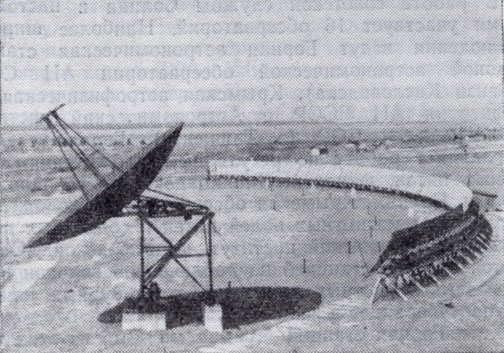

Наконец, для наблюдений радиоизлучения Солнца используются в основном малые радиотелескопы с тарелкообразными антеннами диаметром 2 — 3 м и приемными устройствами для различных длин волн. Для выделения локальных источников радиоизлучения в сантиметровом диапазоне длин волн применяют Большой пулковский радиотелескоп, антенну переменного профиля с максимальной длиной дуги 130 м (рис. 21). В последниее время стали входить в практику специальные радиоспектрографы, пока для метровых длин волн, которые позволяют изучать спектры всплесков радиоизлучения Солнца.

Рис. 21. Большой пулковский радиотелескоп.

Перечисленные здесь инструменты и приборы позволяют получить достаточно полные с точки зрения службы Солнца сведения о всех явлениях солнечной активности как в оптическом, так и в радиодиапазоне. Эти данные имеют двоякий характер, С одной стороны, это различные индексы солнечной активности, о которых мы уже говорили ранее. С другой стороны,- это пространственная характеристика и показатели мощности отдельных активных образований, Первые нужны прежде всего для изучения особенностей солнечной цикличности и, следовательно, для прогнозов активности Солнца. Вторые требуются для оперативного использования геофизикам, радиофизикам и биологам. В особенности их интересуют данные о солнечных вспышках во всех их проявлениях. Наконец, в последние десятилетия выяснилось, что материалы службы Солнца могут широко использоваться для исследования самых разных вопросов физики Солнца, в особенности, когда речь идет о динамике, т. е. развитии того или иного процесса.

В работе советской службы Солнца в настоящее время участвует 16 обсерваторий. Наиболее широкие наблюдения ведут Горная астрономическая станция Главной астрономической обсерватории АН СССР (вблизи Кисловодска), Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР и Астрономический институт АН Узбекской ССР (в Ташкенте) Горная станция возглавляет работу по регулярным наблюдениям солнечных пятен, факельных площадок, протуберанцев и короны Солнца. Крымская обсерватория руководит наблюдениями магнитных полей пятен и солнечных вспышек. Астрономический институт АН Узбекской ССР является главной станцией по наблюдению волокон итак называемых быстрых процессов, т. е. бурных изменений протуберанцев и волокон.

Хотя Горная станция — самая молодая из этих трех обсерваторий, она по праву славится точностью и скрупулезностью своих наблюдений. В частности, ее корональные наблюдения признаны самыми точными в мире. Поэтому не удивительно, что в настоящее время Горная станция возглавляет международную службу солнечной короны. Она славится также исключительно большим числом дней наблюдений за год, что связано как с благоприятными условиями погоды, так и с большими усилиями ее сотрудников. На Горной станции наблюдают пятна и фотосферные факелы, флоккулы, протуберанцы н волокна, измеряют магнитные поля пятен и радиоизлучение Солнца на сантиметровых волнах.

Крымская обсерватория еще в 50-е годы выдвинулась своими исследованиями физики Солнца. Сначала это были почти исключительно работы, базирующиеся на отдельных наблюдениях очень высокой точности. Однако уже через несколько лет крымские астрономы возглавили службу магнитных полей солнечных пятен в СССР. В настоящее время в Крыму измеряют магнитные поля пятен и радиоизлучение Солнца на сантиметровых длинах волн.

Астрономический институт АН Узбекской ССР (ранее Ташкентская астрономическая обсерватория) является, пожалуй, старейшей станцией советской службы Солнца. Еще в 30-е годы в Ташкенте велись регулярные наблюдения не только пятен, но и солнечных вспышек, и уже тогда Ташкентская обсерватория участвовала в международной службе Солнца. Только Симеизская обсерватория, в те годы являвшаяся отделением Пулковской, может тоже претендовать на то, что она стояла у истоков советской службы Солнца. Но это скорее история. А в Ташкенте после получения новых солнечных инструментов, кроме тех активных образований, о которых мы уже говорили, сейчас наблюдают также водородные волокна и быстрые процессы.

Если еще в начале 50-х годов преобладающая часть станций службы Солнца СССР располагалась в европейской части нашей страны, то теперь они раскинулись от Львова до Уссурийска. Примерно треть этих обсерваторий находится в Средней Азии, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ныне с нами успешно кооперируют свою работу обсерватории многих социалистических стран: Венгрии, Германской Демократической Республики, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии. Это значительно расширяет возможности наблюдений солнечных вспышек и всплесков радиоизлучения в более поздние часы суток, а также позволяет значительно увеличить число дней с наблюдениями короны и измерениями магнитных полей пятен.

Все материалы, получаемые службой Солнца СССР, срочно направляются заинтересованным организациям. А сообщения о сильных солнечных вспышках передаются даже телеграфом или телетайпом в центр этих данных в Москве. Кроме того, предварительные материалы наблюдений службы Солнца ежемесячно публикуются в бюллетене «Солнечные данные» в виде карт и таблиц. Несколько позже сводные данные многих обсерваторий, приведенные в одну систему, печатаются в пулковских «Каталогах солнечной деятельности».

Уже на примере советской службы Солнца можно убедиться в том, что она требует больших усилий от всех ее участников. Но эти усилия вполне оправданы, поскольку они дают неоценимый материал, без которого даже самые совершенные одиночные или кратковременные наблюдения не могут быть понятны в достаточной степени. А если говорить о конечной цели — создании единой теории солнечной активности,- то это еще более очевидно.

Нынешняя служба Солнца, как советская, так и международная, использует в основном наземные наблюдения. Поэтому сейчас еще нет регулярной регистрации коротковолновых излучений Солнца, в частности, рентгеновского, и солнечных частиц различной энергии. Те обрывочные сведения, которые получены за двадцать с лишним лет с помощью космических ракет и различных космических аппаратов, хотя и представляют большой интерес, скорее можно назвать разведкой боем, чем настоящим наблюдением. Несомненно, придет время, когда регулярные наблюдения подобного рода станут столь же обыденными, как нынешние наземные наблюдения службы Солнца.

Источник