Как выглядит лунная поверхность

Близость к Земле ее естественного спутника не влияет на сходство их внешнего вида: поверхность Луны разительно отличается от земной.

Состав и поверхность Луны

По своему строению Луна повторяет нашу планету и состоит:

- из внутреннего сферического ядра, состав которого включает расплавленные соединения железа;

- немного отличающаяся от внутреннего по химическому составу, но также созданного преимущественно из железа внешнего ядра;

- частично расплавленного слоя на границе внешнего ядра и мантии, сформировавшегося предположительно в результате кристаллизации глобального внутрилунного океана магмы, произошедшего 4,5 млрд лет назад;

- мантии, включающей 3 слоя (верхняя, средняя, нижняя);

- коры.

Реголит

Реголит — лунная почва, сформировавшаяся в результате ударов о спутник инородных космических тел в течение миллиардов лет. Астероиды и каменные части комет раскрошились в пыль, которая впоследствии покрыла собой всю поверхность Луны. Грунт состоит из микроскопических спекшихся частиц. Его отличие от земных горных пород — полное отсутствие связанной воды.

Химический состав и цвет реголита отличаются на разных участках небесного тела. Например, в лунных морях в грунте наблюдается большое количество железа и магния, а на материках — двуокиси кремния и алюминия.

Моря и материки

На диске Луны можно невооруженным глазом различить 2 типа рельефа:

- более темные зоны округлой формы с гладкой поверхностью — моря;

- светлые участки, на которых располагаются возвышенности и горы, — материки.

Лунные моря занимают почти треть от всей поверхности видимой стороны Луны и около 16% от рельефа спутника. С земными морями эти образования ничего общего не имеют. Их название — калька с латинского слова. Они представляют собой потоки базальтовой лавы, которые были сформированы древней вулканической активностью. Средняя высота морей на 2,5 км ниже, чем у соседствующих с ними материков. Эти геологические образования более молодые, чем материки.

Самое большое из местных морей — Океан Бурь, размер которого в поперечнике составляет 2400х2000 км. Это единственный океан на спутнике. Кроме него, на сегодня открыто:

- 20 морей — крупных деталей лунного рельефа;

- 11 заливов, граничащих с морями и вдающихся в материковую часть;

- 18 озер — небольших формирований морского типа, но относительно обособленных от морей;

- 3 болота — низменных областей, менее темных, чем моря.

Из общего числа таких образований по согласованию с астрономическими организациями за последнее время были исключены 7 морей, 1 болото, 2 залива. Среди главных причин исключения — установление того факта, что объект не является самостоятельным, а входит в состав более крупного «водоема», и некоторые другие ситуации, например:

- Море Желания было обнаружено на снимках, выполненных в 1959 г. станцией «Луна-3», но при изучении более поздних и четких фото стало ясно, что эта низменность не является единой, а состоит из нескольких кратеров и 1 ровного участка, который впоследствии стал называться Морем Мечты.

- Море Новое было открыто в 1913 г., но после детальных исследований в середине 1960-х гг. его объявили частью кратера Жолио.

- Море Струве открыли в 1935 г., но в 1976 г. оно было переименовано в Озеро Надежды из-за своих малых размеров.

- Море Юго-Западное оказалось кратером и впоследствии стало считаться Бассейном Южный полюс — Эйткен.

- Болото Туманов было исключено из списка лунных объектов, т. к. его размеры и особенности не давали оснований данной области заслуживать отдельного названия.

На морях отмечены многочисленные купола, образованные лавовыми выбросами, — это вентиляционные отверстия бывших вулканов. У куполов пологие склоны, их диаметр составляет преимущественно 8-12 км.

Материки — более светлые гористые зоны Луны. Горные хребты на них расположены преимущественно вдоль «побережий».

Масконы

Масконы — это остатки упавших на поверхность Луны астероидов, вонзившихся в лунную твердь и оставшихся лежать, возвышаясь над местностью. Плотность этих образований выше собственной плотности сателлита, поэтому они — источники гравитационных возмущений.

Кратеры и цирки

Спутник Земли лишен атмосферы, поэтому для попадания на него метеоритов и астероидов нет преград. Если падающие на нашу планету инородные космические тела сгорают в воздушных слоях, то в случае Луны они обрушиваются на ее поверхность на полной скорости. Это объясняет, почему лунный пейзаж настолько усеян кратерами — их здесь десятки тысяч.

Лунные ударные кратерные образования могут иметь вид маленьких ям или гигантских обрывов. Наибольший местный кратер имеет диаметр 2,5 тыс. км и глубину 13 км. Он носит имя Эйткен, расположен в южной части обратной стороны Луны, но край его наблюдается с Земли.

На поверхности старых образований расположено множество более молодых — это позволяет ученым отследить возраст кратеров и самого небесного тела.

Цирки — кольцевые горы. По своему строению они напоминают кратеры, только обладают плоским дном и не имеют в своем строении центральной горки. Большинство из них отличается импактным происхождением — появились в результате столкновения крупного метеорита, кометы, астероида или другого небесного тела с Луной.

Карта лунной поверхности

Долгое время существовали лишь карты видимой части Луны. Появление космических аппаратов сделало возможным исследование ее обратной стороны. Сегодня существуют подробные схемы обоих полушарий земного спутника.

Источник

Строение и состав Луны

Плотность лунных пород составляет в среднем 3,343 г/см3, что заметно уступает средней плотности для Земли (5,518 г/см3). Это различие связано главным образом с тем, что уплотнение вещества с глубиной проявляется на Земле значительно заметнее, чем на Луне. Имеются и различия в минералогическом составе лунных и земных пород: содержание оксидов железа в лунных базальтах на 25%, а титана — на 13% выше, чем в земных. «Морские» базальты на Луне отличаются повышенным содержанием оксидов алюминия и кальция и относительно более высокой плотностью, что связывают с их глубинным происхождением.

Для исследования строения Луны использовались сейсмические методы. В настоящее время картина этого строения разработана довольно детально. Принято считать, что недра Луны можно разделить на пять слоев.

Поверхностный слой — лунная кора (ее толщина меняется от 60 км на видимой с Земли половине Луны до 100 км — на невидимой) — имеет состав, близкий к составу «материков». Под корой располагается верхняя мантия — слой толщиной около 250 км. Еще глубже — средняя мантия толщиной порядка 500 км; полагают, что именно в этом слое в результате частичного выплавления формировались «морские» базальты. На глубинах порядка 600-800 км располагаются глубокофокусные лунные сейсмические очаги. Нужно, однако, отметить, что естественная сейсмическая активность на Луне невелика.

На глубине около 800 км кончается литосфера (твердая оболочка) и начинается лунная астеносфера — расплавленный слой, в котором, как и в любой жидкости, могут распространяться только продольные сейсмические волны. Температура верхней части астеносферы порядка 1200 К.

На глубине 1380-1570 км происходит резкое изменение скорости продольных волн — здесь проходит граница (довольно размытая) пятой зоны — ядра Луны. Предположительно, это относительно небольшое ядро (на его долю приходится не более 1% массы Луны) состоит из расплавленного сульфида железа.

Поверхностный довольно рыхлый слой Луны состоит из пород, раздробленных постоянным потоком падающих на нее твердых тел — от микрометеоритов и пыли до крупных частиц — многотонных метеоритов и астероидов.

Над поверхностью Луны газовая атмосфера как таковая отсутствует, так как не может удерживаться Луной вследствие ее малой массы. В результате даже легчайшие атомы при средних тепловых скоростях способны преодолевать притяжение Луны. Поэтому плотность газа над Луной по крайней мере на 12 порядков меньше плотности приземной атмосферы (хотя и заметно выше плотности межзвездного газа).

Самый верхний слой представлен корой, толщина которой, определенная только в районах котловин, составляет 60 км. Весьма вероятно, что на обширных материковых площадях обратной стороны Луны кора приблизительно в 1,5 раза мощнее. Кора сложена изверженными кристаллическими горными породами — базальтами. Однако по своему минералогическому составу базальты материковых и морских районов имеют заметные отличия. В то время как наиболее древние материковые районы Луны преимущественно образованы светлой горной породой — анортозитами (почти целиком состоящими из среднего и основного плагиоклаза, с небольшими примесями пироксена, оливина, магнетита, титаномагнетита и др.), кристаллические породы лунных морей, подобно земным базальтам, сложены в основном плагиоклазами и моноклинными пироксенами (авгитами).

Под корой расположена мантия, в которой, подобно земной, можно выделить верхнюю, среднюю и нижнюю. Толщина верхней мантии около 250 км, а средней примерно 500 км, и ее граница с нижней мантией расположена на глубине около 1000 км. До этого уровня скорости поперечных волн почти постоянны, и это означает, что вещество недр находится в твердом состоянии, представляя собой мощную и относительно холодную литосферу, в которой долго не затухают сейсмические колебания. Состав верхней мантии предположительно оливинпироксеновый, а на большей глубине присутствуют шницель и встречающийся в ультраосновных щелочных породах минерал мелилит.

На границе с нижней мантией температуры приближаются к температурам плавления, отсюда начинается сильное поглощение сейсмических волн. Эта область представляет собой лунную астеносферу. В самом центре, по-видимому, находится небольшое жидкое ядро радиусом менее 350 километров, через которое не проходят поперечные волны. Ядро может быть железо-сульфидным либо железным; в последнем случае оно должно быть меньше, что лучше согласуется с оценками распределения плотности по глубине. Его масса, вероятно, не превышает 2% от массы всей Луны. Температура в ядре зависит от его состава и, видимо, заключена в пределах 1300 — 1900 К.

луна вообще то коричновая и состоит из одного слоя поверхности. И никто еще не летал на луну это все наса делает не настоящии ракеты без пилотов

Источник

Что такое реголит и как он образуется

Чем покрыта поверхность Луны, Меркурия, Марса и других планет лишенных атмосферы?

Чем реголиты Луны отличаются от осадочных пород Земли

Нам кажется, что условия других планет куда суровее, чем на Земле, верно? Но, что верно для человечества и жизни вообще, не слишком верно для неодушевленной материи. В самом деле – атмосфера, гидросфера и биосфера нашей планеты это весьма “агрессивная” среда для геологических образований. В исторических масштабах поверхность Земли – настоящий “кипящий котел” – русла рек меняют положение, горы поднимаются и разрушаются, море то поглощает целые области, то отступает обнажая дно.

Наличие атмосферы, гидросферы и биосферы у нашей планеты, способствуют образованию на ее поверхности мощных толщ осадочных пород. Исследования поверхности небесных тел, не имеющих атмосферы, гидросферы и биосферы, таких как Меркурий, Луна и спутники Марса — Фобос и Деймос, показали, что на них нет и “осадочного чехла” пород, подобных земному.

В то же время их поверхность покрыта слоем своеобразных рыхлых пород, получивших название «реголиты». Их образование происходило и происходит в настоящее время под действием метеоритной бомбардировки, ультрафиолетовых лучей, солнечного ветра и температурного выветривания.

Первые три фактора не характерны для Земли, т. е. ее поверхность защищена от их влияния мощным слоем атмосферы. Для небесных тел, не имеющих атмосферы, они являются решающими в преобразовании их поверхности.

Реголит – чтоб представить себе, что это такое, представьте себе горку пыли или сухого цемента. Почти не отличишь!

Что представляет собой лунный реголит

Впервые был детально изучен реголит Луны, доставленный в земные лаборатории советскими и американскими космическими аппаратами. Он был отобран преимущественно из “морских” впадин Луны — моря Изобилия, и лишь два образца взяты из континентальной области.

Лунный реголит представляет собой пыле-песчаный порошок серого (в континентальной области), темно-коричневого и черного (в морских областях) цвета, имеющий специфический запах гари и легко формирующийся в отдельные рыхлые комки.

Несмотря на то, что настоящих морей на Луне нет, отдавая дань традиции мы по прежнему называем более темные участки поверхности Луны — морскими областями. Подробнее об этом

Реголит рыхлый, по крайней мере его верхний слой мощностью до 0,6 м. Об этом свидетельствуют результаты бурения

американскими астронавтами, их непосредственные наблюдения, а также характер следов, оставленных «луноходами» на поверхности Луны.

Реголит в основной массе состоит из частиц горных пород, минералов, стекол размером от 1 до 0,5 мм и меньше. Выделяются две разновидности частиц: угловатые и окатанные. Последние носят следы оплавления, спекания и похожи на стеклянные и металлические капли.

Из чего состоит лунный реголит

В составе реголита встречаются зерна следующих минералов: анортита, авгита, ильменита, плагиоклаза, пироксена, оливина, шпинели. Первые три минерала преобладают в составе реголита морских впадин, тогда как в реголите материковой области преобладают плагиоклазы, пироксены и оливин. Частицы металлического железа чаще встречаются в материковом реголите и значительно реже в морском.

Помимо основной тонкообломочной массы в состав реголита входят и крупные обломки размером от нескольких сантиметров до нескольких метров. Они имеют угловатую или округленную форму и неравномерно рассеяны по поверхности; большая их часть углублена в грунт. Обломки представляют собой раздробленные породы, выброшенные из более глубоких слоев в результате ударов метеоритов, а возможно, и вулканические бомбы. Их состав преимущественно базальтовый.

На основании изучения состава реголита, доставленного из различных районов Луны, было определено, что морские впадины сложены базальтовыми породами, а континентальные области — породами, представляющими собой анортозиты. И те, и другие в целом по химическому составу близки к аналогичным земным породам.

Мощность реголита, по-видимому, неодинакова в разных районах и на разных участках. Она зависит главным образом от глубины раздробленности пород метеоритными кратерами и глубины переработки процессами выветривания. По данным станции «Луна-16», мощность реголита в Море Изобилия равна 5,3 м, а в горах у Моря Кризисов, по данным «Луны-20», — 11 м. Однако, возможно, она может быть и больше.

Лунный реголит как он есть

Как образуется реголит на Луне

Наблюдения показывают, что на Луне несомненно происходят процессы разрушения поверхности. На телескопических фотографиях хорошо видно, что древние кольцевые горы резко отличаются по степени сохранности от молодых кратеров. Как разрушаются, каким образом могут перемещаться и где накапливаются продукты разрушения лунных гор?

Разрушение или «выветривание» (пользуясь земным термином) горных пород на Луне должно происходить в результате сильных колебаний температуры в течение лунных суток, метеоритной бомбардировки, воздействия солнечного ветра и, возможно, сейсмических явлений. Не исключено, что в прошлом при значительных масштабах лунного вулканизма большая роль могла принадлежать разрушению горных пород под ударами многочисленных вулканических бомб.

Температурное выветривание на Луне является, по-видимому, существенным фактором в разрушении пород. Суточные колебания температуры, достигающие 300° (от +125° С днем до —175°С ночью), приводят к постепенному растрескиванию и размельчению лунных пород.

Поверхность Луны постоянно подвергается ударам метеоритов различных размеров. Падая на поверхность с космической скоростью (20—30 км/с), метеориты производят удар, при котором выделяется кинетическая энергия в 3 раза превосходящая энергию, выделяемую, например, при взрыве такого же по массе количества нитроглицерина.

В результате постоянной бомбардировки поверхностный слой Луны полностью преобразован: структура его изменена, наблюдается дробление пород, переплавление их, образование конгломератов, частиц, насыщенных примесью метеоритного вещества. Кроме того при метеоритных ударах путем разбрызгивания жидких частиц и их последующего застывания образуется большое количество стеклянных, сферических частиц — шариков.

Разрушение поверхностного грунта происходит и под действием микрометеоритов.

Луна постоянно подвергается воздействию космического излучения, главным образом солнечного ветра, представляющего собой поток электронов и протонов. Лабораторные исследования показывают, что лунный реголит на глубину до 35 см несет признаки влияния солнечного ветра. В образцах содержится большое количество нейтральных «солнечных» газов — гелия, неона, ксенона, криптона, аргона, водорода.

При воздействии солнечного ветра минералы теряют прочность, происходит нарушение их кристаллических решеток, спекание частиц между собой. Однако это ведет не к полному разрушению пород, а лишь частичному «распылению» поверхностных слоев реголита, при котором образуются мельчайшие пылинки лунного вещества.

Роль сейсмических явлений в процессе преобразования лунной поверхности может рассматриваться пока только предположительно. Во всяком случае, на Земле давно установлена тесная связь сейсмичности и вулканизма. Предполагаемые грандиозные вулканические процессы на Луне должны были сопровождаться катастрофическими лунотрясениями. При этом должно было происходить образование трещин, сейсмических срывов и обвалов.

Также неясна пока роль вулканической бомбардировки. Во всяком случае, имеется точка зрения, выдвинутая американским селенологом Дж. Грином, который показал, что наблюдаемые на детальных фотографиях мелкие кратеры вполне могут быть воронками крупных вулканических бомб или целых глыб, выброшенных из жерл лунных вулканов.

Отдельные «образования типа камней», попросту говоря, крупные обломки, которые так хорошо видны на панорамах лунной поверхности, переданной на Землю станциями «Луна», также могут оказаться вулканическими бомбами, хотя они и не имеют формы настоящих земных вулканических бомб.

Продукты разрушения горных пород (песок и каменная крошка) должны несомненно перемещаться вниз по склонам под действием гравитационных сил. Это также может служить одним из основных процессов в образовании лунного реголита. Перемещению лунного грунта по склонам кратеров способствует меньшее, по сравнению с Землей, ускорение силы тяжести, равное 162 см/с2. Оно обуславливает значительную рыхлость и пористость поверхностного слоя, снижает связность его частиц и устойчивость на склонах.

Меркурий похож на Луну внешне, не удивительно, что и реголит на Меркурии очень похож на лунный

Загадка лунного реголита

За миллиарды лет существования Луны процессы разрушения горных пород должны были бы дать значительные скопления обломочного материала, но… они пока не установлены.

По расчетам американского астронома Томаса Голда, на Луне должен быть “разрушенный слой” мощностью до 4 км, причем, по расчетам Бориса Юльевича Левина, одна только метеоритная бомбардировка должна была “наломать” лунных пород мощностью не менее километра. Но и этого судя по всему нет.

Куда исчезли продукты разрушения? Может быть, произошло испарение вещества при метеоритных взрывах с последующим частичным рассеянием его в космическом пространстве? Ведь широко распространены представления о том, что в некоторых случаях обломочный материал мог даже достигать поверхности Земли.

С другой стороны, не исключено, что рельеф Луны гораздо моложе, чем обычно предполагают, а древние продукты разрушения были вовлечены в результате последующих тектонических движений и вулканизма в сферу переработки эндогенными процессами.

В любом случае, пока загадка лунного реголита не имеет решения и сохраняет актуальность.

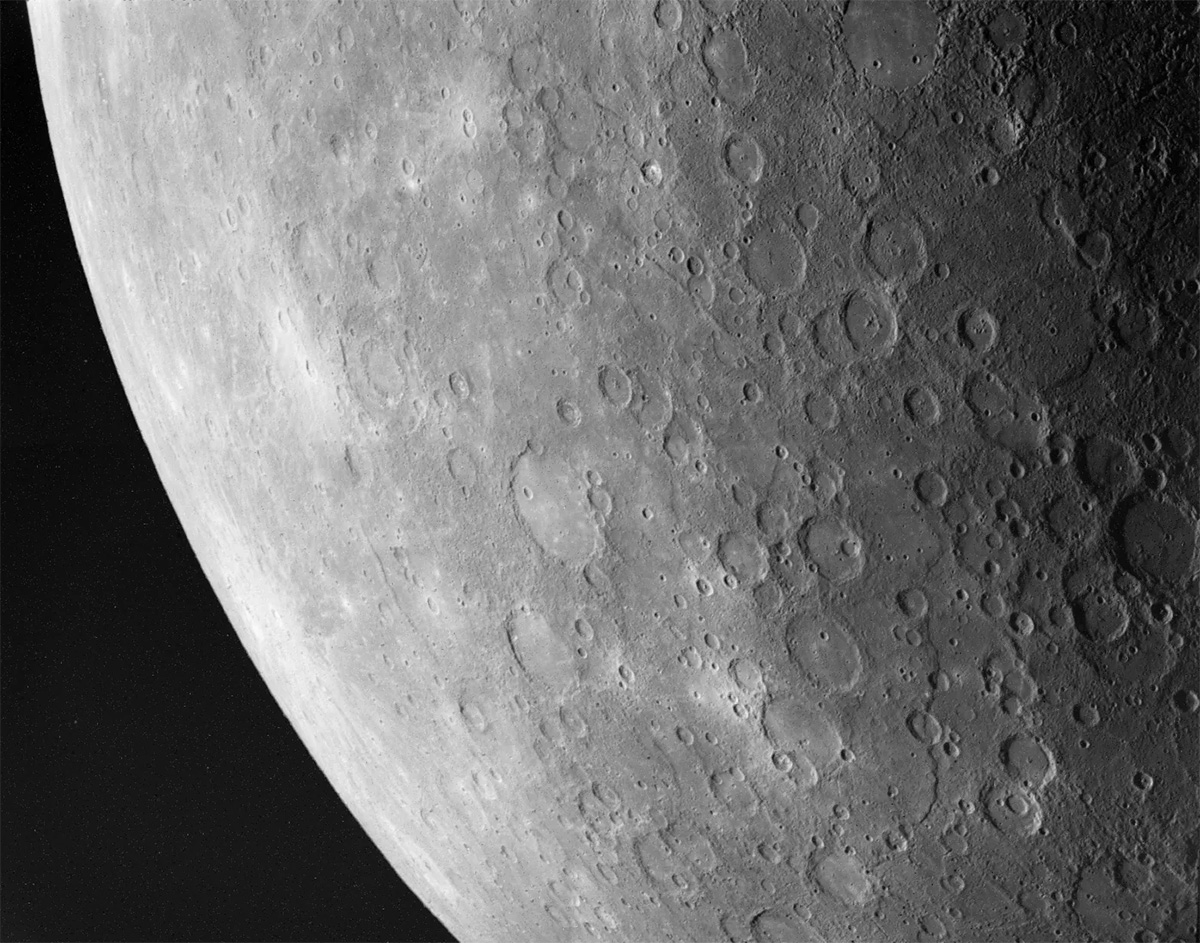

Реголит на Меркурии

Меркурий по физическим свойствам и внешнему виду очень похож на Луну. Он не имеет атмосферы. Его поверхность также испещрена кратерами и так же, как на Луне, отчетливо выделяются континентальная и морская области.

Поверхность Меркурия, по-видимому, повсеместно покрыта темным мелкозернистым материалом, фотометрические свойства которого близки к свойствам лунного реголита. Химический состав этого материала, судя по спектральным данным, полученным «Маринером-10», также похож на состав реголита Луны.

Важной составной частью меркурианского материала является субмикроскопическое железо. Происхождение его дискуссионно, но является, по-видимому, результатом процессов изменения вещества под действием солнечного ветра и метеоритных ударов.

Помимо этих процессов в преобразовании поверхностного материала большое значение должно иметь температурное выветривание, так как контраст дневных и ночных температур на Меркурии значительно больше, чем на Луне, и достигает 600° (от +420°С днем до —180°С ночью).

Марсианский пейзаж… Интересно – это вполне обычный песок или загадочный инопланетный реголит? На Марсе возможно всё!

Реголит на Марсе

На Марсе есть, хотя и очень разреженная, но все же атмосфера (и криолитосфера), вследствие чего на этой планете могут идти одновременно процессы как образования обычных осадочных пород ледникового и ветрового происхождения, так и образования реголита.

Тем не менее, верхняя часть поверхностного слоя Марса явно представлена реголитом — раздробленной и измененной различными процессами первичной породой.

По изменениям тепловой энергии марсианского реголита оказалось возможным определить средний размер частиц, составляющих его основную массу. Он колеблется от 1 до 10 мм. В целом породы сильно раздроблены, их плотность равна 0,85—2 г/см3. Напомним, что плотность земных пород от 2,5 до 3,3 г/см*.

Марс издавна был известен своим красным цветом. Реголит Марса состоит из железистых соединений, возникших при разрушении базальта и метеоритного вещества. Это могут быть богатые железом глины или гидраты окислов железа — гётит и лимонит. Кроме железа в составе мелкозернистой части грунта имеются кремний, кальций, алюминий, магний, сера и титан.

В результате ветровой деятельности реголит Марса во многих месторождениях разрушается или засыпается пылью. Отдельные районы Марса, как, например, равнина Большого Сирта, имеющие особенно темный цвет, по-видимому, совершенно лишены реголита, так что на поверхности обнажаются черные коренные базальты. Более интенсивно, чем на Луне, идут процессы гравитационного перемещения материала.

Таким образом, по характеру развития поверхностных отложений планеты земной группы делятся на три типа:

- на которых происходит седиментация (отложение) осадочных пород (Земля)

- на которых происходит образование реголита (Меркурий, Луна)

- промежуточные, к которым относится Марс и, возможно, Венера.

Источник