Пояс астероидов: где находится, особенности, самые большие объекты и карта

Солнечная система состоит не только из Солнца и планет, вращающихся вокруг него. Есть ещё и сотни тысяч астероидов. Так называют небесные тела, вращающиеся около звезды, но из-за малости размеров имеющие несферическую форму. Обычно к астероидам относят только те объекты, чей линейный размер превышает 30 м – меньшие тела именуются метеороидами.

Большинство астероидов Солнечной системы располагается в нескольких областях. Одна из них и называется поясом астероидов, или главным поясом астероидов. Помимо этого крупными скоплениями являются:

- пояс Койпера;

- область рассеянного диска;

- облако Оорта.

- Есть и второстепенные скопления – троянские астероиды Юпитера, кентавры и т. п.

Где расположен пояс астероидов?

Главный пояс располагается между Марсом и Юпитером. Радиус орбит большинства астероидов составляет 2,06-3,27 а.е. В этом интервале расположено более 93% астероидов. Впрочем, отдельные семейства астероидов могут располагаться на дистанции от 1,78 до 4,2 а.е от светила.

Астероидные орбиты располагаются примерно в той же плоскости, что и земная орбита. Среднее отклонение от этой плоскости не превышает 4°, хотя, например, у астероида Барселона орбита наклонена под углом в 32,8°.

У находящихся на близких орбитах астероидов почти совпадают и периоды обращения вокруг Солнца. Самые близкие к светилу астероиды совершают полный оборот за 3,5 года, а самые удаленные тратят на это 6 лет.

Физические характеристики

Некоторые думают, что пояс астероидов – это очень плотное скопление небесных тел, но это не так. На 2020 год известно более 300 тысяч астероидов, образующих этот пояс, а общее их количество может превышать несколько миллионов. Однако из-за большой протяженности пояса они находятся друг от друга на огромном расстоянии. Ни один космический аппарат, проходивший через этот пояс, ни разу не столкнулся с каким-нибудь объектом. Более того, вероятность такого столкновения или даже случайного сближения зонда с астероидом меньше одной миллиардной.

Суммарная масса всех небесных тел в главном поясе оценивается в 3,4•10 21 кг, что в 1600 раз меньше массы Земли. При этом треть этой массы приходится на один объект – Цереру. Это карликовая планета, ранее считавшаяся наикрупнейшим астероидом.

Замечено, что астероиды, находящиеся ближе к звезде, имеют большую отражающую способность. Также в составе данных небесных тел меньше воды. Вероятно, что солнечная радиация буквально «выдула» воду и другие легкие элементы на удаленные области главного пояса.

Температура у поверхности астероидов также зависит от дистанции до Солнца. На расстоянии 2,2 а.е. от звезды температура составляет – 73° С, а на дистанции 3,2 а. е. она падает до – 108° С.

Состав

Всего в поясе насчитывается примерно 200 астероидов, чей диаметр (или наибольший линейный размер) превышает 100 км. Ещё 1000 объектов имеют размер более 15 км. Средняя звездная величина астероидов равна 16. Только один астероид, носящий имя Веста, можно увидеть с земли невооруженным взглядом.

Все астероиды можно разделить на несколько больших групп, или спектральных классов. Крупнейшими из них являются:

- класс С – сюда входят темные астероиды, состоящие из углерода;

- класс S – светлые астероиды, состоящие из кремния.

- класс M – металлические астероиды.

Существуют и другие, более редкие классы (классы B, Е, Р, А, D и т. д.). Иногда астероид нельзя строго отнести к одному классу, и тогда считается, что он имеет смешанный тип, который обозначается двумя буквами, например CG.

К классу С относится более 75% всех астероидов. Они отличаются темным цветом (со слабым красным оттенком) и поэтому их отражающая способность невелика. Их альбедо находится в диапазоне от 0,03 до 0,1, то есть они отражают лишь 3-10% падающего света. Из-за этого астероиды класса С сложно обнаружить, поэтому в реальности их доля в главном поясе может быть существенно выше 75%. В составе этих небесных тел помимо углерода присутствует вода, поэтому их можно обнаружить с помощью наблюдений в диапазоне инфракрасного излучения. Крупнейший астероид этого класса – Гигея, чей диаметр оценивается в 434 км.

Астероиды класса S состоят из силикатов (то есть обычных камней) и железа. Их доля в главном поясе оценивается примерно в 17%. Иногда такие астероиды называют каменными. Альбедо этих объектов находится в диапазоне 0,1-0,22. Крупнейшим каменным астероидом считается Юнона, чей диаметр составляет 234 км. Большинство каменных астероидов сосредоточено во внутренней, наиболее приближенной к Солнцу части главного пояса.

Доля астероидов класса М составляет 10%, они преимущественно располагаются в центре главного пояса. Предполагается, что металлические астероиды образовались при столкновении планетезималей и являются фрагментами их ядер. Стоит отметить, что ученые не уверены в том, что металлические астероиды состоят именно из металлов. Дело в их слишком малой плотности. Это означает, что либо астероиды класса М по своему составу подобны астероидам иных классов, либо в их внутренней структуре есть много полостей. Альбедо металлических астероидов находится в пределах от 0,1 до 0,19, то есть они обладают умеренной отражающей способностью.

Происхождение

Первые версии о происхождении главного стали появляться в 1802 г., когда и были обнаружены первые объекты, относящиеся к нему. Тогда Г. Ольберс предположил, что они являются осколками планеты Фаэтон, которая погибла из-за какого-то космического катаклизма. Эта теория подтверждалась правилом Тициуса–Боде, утверждавшим, что между Марсом и Юпитером должна существовать ещё одна планета.

В дальнейшем выяснилось, что масса вещества в главном поясе меньше массы Луны в 25 раз. Такой массы явно недостаточно для формирования планеты. Современная гипотеза предполагает, что главный пояс возник из-за мощной гравитации Юпитера. Когда в Солнечной системе только начинался процесс синтеза планет, на некоторых орбитах постепенно формировались всё более крупные тела – планетезимали. Именно они, соединившись, и формировали планеты.

Однако зародыш Юпитера формировался быстрее, чем планетезимали в районе главного пояса. В какой-то момент гравитация Юпитера стала препятствовать объединению планетезималей в единую планету, ведь она разгоняла их. Дело в том, что, что при столкновении планетезималей с малой скоростью (до 0,5 км/с) они «слипаются», то есть объединяются в одно целое. Если же скорость столкновения значительно выше, то при ударе планетезимали разваливаются на куски. Именно разгон планетезималей гравитацией Юпитера и привел к формированию главного пояса.

Разрушение планетезималей началось где-то 4-4,5 млрд лет назад. С тех пор большая часть вещества, находившаяся в главном поясе, покинула его. Считается, что сегодня в главном поясе располагается лишь тысячная доля того вещества, изначально там располагавшегося. Это значит, что на данной орбите могла сформироваться полноценная планета, по размерам близкая к Земле.

Открытие

Ещё в 1787 г. астроном Ф. Ксавер начал искать планету, которая должна была располагаться между Юпитером и Марсом. Но лишь в 1801 г. Дж. Пиацци обнаружил Цереру – первый объект в главном поясе. Изначально предполагалось, что Церера – это полноценная планета. Однако уже в 1802 г. Г. Ольбес открыл следующий объект – Палладу. При этом Церера и Паллада имели схожие черты: они двигались по небосводу, что отличало их от звезд, но даже в самый мощный телескоп было невозможно увидеть их диск, что уже отличало их и от планет. По этой причине эти объектами стали называть новым словом «астероид».

Ещё два небесных тела, Юнона и Веста, были найдены в 1804 и 1807 г. После этого наступила долгая пауза. Пятый астероид, Астрея, был найден только в 1845 г. Прогресс в конструировании телескопов привел к тому, что новые объекты стали открываться регулярно, и уже в 1868 г. было известно примерно о сотне астероидов.

Следующий шаг в исследовании пояса астероидов был связан с изобретением в 1891 г. М. Вольфом астрофотографии. Суть этого метода сводится к фотографированию неба с очень большой выдержкой. На полученной фотографии астероиды будут оставлять след в виде линии из-за своего движения по небосводу. Вольф смог в одиночку найти сразу 248 астероидов. В 1923 г. был открыт тысячный объект в поясе астероидов, получивший имя Пиацция.

Современные исследования

С началом космической эры стало возможно исследования астероидов с помощью космических аппаратов. Сначала астероиды сфотографировал зонд «Галилео, который снял астероиды Ида и Гаспра в 1993 г. С тех пор каждый аппарат, летящий в дальний космос, обязательно по пути пролетает и мимо какого-нибудь объекта в главном поясе и фотографирует его.

Первый космический зонд, созданный специально для исследования астероида – это NEAR Shoemaker. Его запустили в 1996 г., а в феврале 2000 г. он вышел на орбиту астероида Эрос. Удалось детально исследовать его химический состав, а также построить трехмерную модель небесного тела. В 2001 г. зонд осуществил посадку на Эрос и в течение двух недель исследовал его грунт на глубине до 10 см.

В 2003 г. был запущен японский зонд «Хаябуса», который исследовал астероид Итокава. Аппарат смог собрать образцы грунта с Итокавы и отправить их на Землю.

Следующий аппарат, исследовавший главный пояс – это станция DAWN. В 2011-2012 г. она исследовала астероид Веста, а с 2015 по 2018 г. – Цереру. В результате удалось получить почти 69 тысяч фотографий этих объектов и множество других данных.

Крупнейшие объекты пояса астероидов

Крупнейшее тело в главном поясе – это Церера. Она настолько велика, считается карликовой планетой, а не астероидом. Ее диаметр достигает 926 км, и на нее приходится 32% массы всего главного пояса. В отличие от астероидов, имеющих однородное строение, у Цереры есть каменное ядро и мантия, состоящая из водяного льда. Интересно, что у Цереры иногда появляется атмосфера. Это происходит тогда, когда она приближается близко к Солнцу.

Повышение температуры приводит к сублимации льда и появлению водяного пара, который и образует атмосферу. При удалении от Солнца Церера свою атмосферу теряет. Церера отражает лишь 5% солнечного света, и поэтому ее невозможно увидеть невооруженным взглядом.

Второе по массе тело – Веста. Её диаметр достигает 526 км, а ее масса оценивается в 9% от массы главного пояса. Это единственный астероид, который можно наблюдать без телескопа и бинокля, ведь он отражает 42% солнечного света. У южного полюса Весты есть огромный кратер. Он образовался при столкновении, при котором возникло целое семейство астероидов, двигающихся в непосредственной близости от Весты.

Третий по массе объект – это Паллада, на которую приходится 7% массы главного пояса. Диаметр Паллады оценивается в 512 км. Паллада отличается большим углом наклона собственной оси, который равен 34°. У других больших астероидов этот наклон меньше 10°.

Четвертый по размерам астероид – это Гигея, чей диаметр оценивается в 431 км. На него приходится 3% массы всего пояса. Это углеродный астероид, имеющий альбедо 0,07. У него также есть свое семейство астероидов, образовавшееся при столкновении Гигеи с крупным небесным объектом.

Список использованных источников

Источник

Астероиды Солнечной системы

Пояс астероидов в представлении художника. В реальности небесные камни редко собираются в столь тесные группы — их разделяют сотни тысяч километров.

Астероидами Солнечной системы считаются небесные тела, с диаметром превышающим 30 метров, которые двигаются вокруг Солнца, обладают неправильной формой и не имеют атмосферы. Вместе с этим у астероидов могут быть собственные спутники.

Возникновение термина

Слово «asteriskos», которое позже превратилось в «астероид», было введено совместными усилиями английского композитора Чарлза Берни и немецкого астрономома Уильяма Гершеля. С древнегреческого языка «астероид» переводится как «подобный звезде». Дело в том, что в отличие от планет, представляющихся в виде дисков, астероиды при наблюдении через телескоп выглядели точно как звезды – сияющими точками.

До 2006-го года к астероидам относили также некоторые карликовые планеты вроде Цереры.

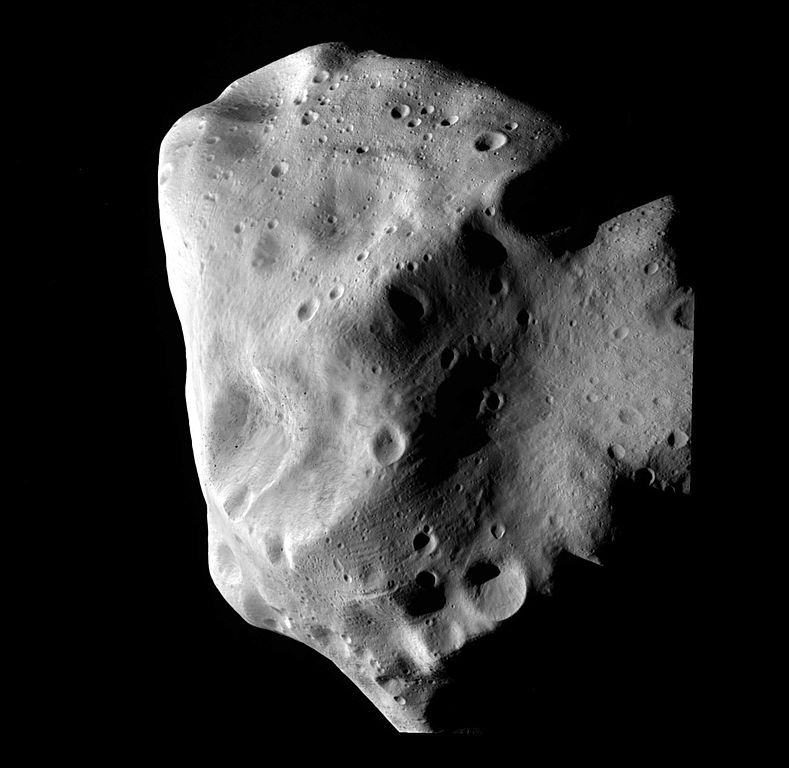

Образование

Астероиды представляют собой небесные тела, которые были образованы за счет взаимного притяжения плотного газа и пыли, вращающихся по орбите вокруг нашего Солнца на раннем этапе его формирования. Некоторые из таких объектов, вроде астероида Лютеция, достигли достаточной массы, чтобы сформировать расплавленное ядро. В момент достижения Юпитера своей массы, большая часть планетозималей (будущих протопланет) была расколота и выброшена с изначального пояса астероидов между Марсом и Юпитером. В эту эпоху сформировалась часть астероидов за счет столкновения массивных тел в пределах воздействия гравитационного поля Юпитера.

Классификация по орбитам

Астероиды классифицируются по таким признакам как видимый спектр отражения солнечного света и характеристики орбит.

Семейство астероидов Ефросины в инфракрасном спектре

Согласно характеристикам орбит астероиды объединяют в группы, среди которых могут выделять семейства. Группой астероидов считается некоторое число таких тел, характеристики орбит которых схожи, то бишь: полуось, эксцентриситет и орбитальный наклон. Семейством астероидов следует считать группу астероидов, которые не просто движутся по близким орбитам, но вероятно являются фрагментами одного большого тела, и образованы в результате его раскола.

Наиболее крупные из известных семей могут насчитывать несколько сотен астероидов, наиболее компактные же – в пределах десяти. Примерно 34% тел главного пояса астероидов являются членами семей астероидов.

В результате образования большинства групп астероидов Солнечной системы, их родительское тело было уничтожено, однако встречаются и такие группы, родительское тело которых уцелело (например Веста).

Размеры астероида Веста и карликовой планеты Церера

Классификация по спектру

Спектральная классификация основывается на спектре электромагнитного излучения, который является результатом отражения астероидом солнечного света. Регистрация и обработка данного спектра дает возможность изучить состав небесного тела и определить астероид в один из следующих классов:

- Группа углеродных астероидов или C-группа. Представители данной группы состоят по большей части из углерода, а также из элементов, которые входили в состав протопланетного диска нашей Солнечной системы на первых этапах ее формирования. Водород и гелий, а также другие летучие элементы практически отсутствуют в углеродных астероидах, однако возможно наличие различных полезных ископаемых. Другой отличительной чертой подобных тел является низкое альбедо – отражающая способность, что требует использования более мощных инструментов наблюдения, нежели при исследовании астероидов других групп. Более 75% астероидов Солнечной системы являются представителями C-группы. Наиболее известными телами данной группы есть Гигея, Паллада, и некогда — Церера.

- Группа кремниевых астероидов или S-группа. Астероиды такого типа состоят в основном из железа, магния и некоторых других каменистых минералов. По этой причине кремниевые астероиды также называются каменными. Такие тела имеет достаточно высокий показатель альбедо, что позволяет наблюдать за некоторыми из них (например Ирида) просто при помощи бинокля. Число кремниевых астероидов в Солнечной системе составляет 17% от общего количества, и они наиболее распространены на расстоянии до 3-х астрономических единиц от Солнца. Крупнейшие представители S-группы: Юнона, Амфитрита и Геркулина.

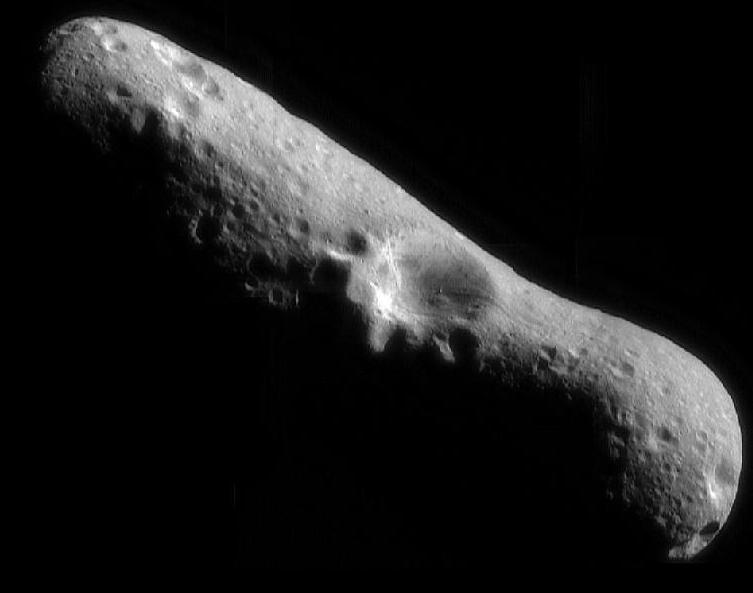

Эрос, представитель астероидов класса S

- Группа железных астероидов или X-группа. Наименее изученная группа астероидов, распространенность которых в Солнечной системе уступает двум другим спектральным классам. Состав таких небесных тел еще недостаточно хорошо изучен, однако известно, что большинство из них имеют в своем составе высокий процент металлов, иногда никель и железо. Предполагается, что данные астероиды являются осколками ядер некоторых протопланет, формировавшихся на ранних этапах образования Солнечной системы. Могут обладать как высоким, так и низким показателем альбедо.

Крупные астероиды

Астероид Церера — самый крупный в поясе астероидов. С 2006 года его считают карликовой планетой. Имеет сферическую форму, кора состоит из водяного льда и минералов, а ядро из камня.

Астероид Паллада — богат кремнием, его диаметр 532 км.

Астероид Веста — самый тяжелый астероид имеет диаметр 530 км. Ядро из тяжелого металла, кора из скальных пород.

Астероид Гигея — самый распостраненный тип астероида с углеродистым содержимым. Диаметр 407 км.

Астероид Интерамния — относится к астероидам редкого спектрального класса F. Диаметр 326 км.

Астероид Европпа — имеет вытянутую орбиту, диаметр составляет 302,5 км. Имеет пористую поверхность.

Астероид Давида — диаметр от 270 до 326 км.

Астероид Сильвия — имеет как минимум два спутника. Его диаметр 232 км.

Астероид Гектор — размер составляет 370 × 195 × 205 км с формой похожей на арахис. Состоит из скальных пород и льда.

Астероид Евфросина — размер от 248 до 270 км.

История открытий астероидов

В 1766 году немецкий математик Иоганн Тициус вывел формулу, которая позволяет посчитать приблизительные радиусы орбит планет Солнечной системы. Работоспособность этой формулы была подтверждена после открытия Урана в 1781 году, радиус орбиты которого совпадает с предсказанным значением. Позже была сформирована группа астрономов, которая занималась поиском планеты, орбита которой пролегала между Юпитером и Марсом.

Таким образом, астрономы наткнулись на большое количество разных небесных тел, которые, тем не менее, нельзя было причислить к планетам. Среди них оказались такие астероиды как Паллада, Юнона и Веста. Примечательно, что первым открытым астероидом являлась Церера, которую к тому же обнаружил итальянский ученый Джузеппе Пиацци, не числящийся в вышеупомянутой группе астрономов.

Церера, снимок зонда Dawn

Потерпев неудачу в поиске планеты между Юпитером и Марсом, астрономы опустили руки. Однако спустя некоторое время пояс астероидов стал привлекать все больше ученых, благодаря которым сегодня известно более 670 000 астероидов, 422 00 из которых имеют собственный номер, а 19 000 — имена.

Исследование астероидов сегодня

Поводов для проведения исследований астероидов, вообще говоря, — всего два. Первый – это значимый вклад в фундаментальную науку. Благодаря подобным исследованиям у человечества формируется понимание устройства Солнечной системы, а также ее образования, структуры; понимание поведения Вселенной и ее составных. Астрономы активно изучают, что такое астероид и состав, чтобы понять их природу. Все вышесказанное не дает определенного понимания пользы от изучения этих небесных тел, поэтому приведем следующий пример.

Точки возможного падения астероида Апофис — ближайшей астероидной угрозы Земле

Модель формирования современных земных природных условий предусматривает возникновение воды на поверхности нашей планеты. Однако, как известно, на первых этапах своей эволюции Земля была слишком разогрета, чтобы после остывания на ней остались запасы воды. Предполагалось, что вода была позже занесена кометами, но благодаря последним исследованиям состава их воды, оказалось, что вода в кометах слишком отлична от земной. В 2010-м году на одном из крупнейших астероидов главного пояса – Фемиде, ученые обнаружили лед. Это позволяет предположить, что вода на Землю была занесена астероидами. Кроме того, на Фемиде также нашли углеводороды и некоторые молекулы, которые могли бы послужить зачатию жизни на Земле.

Второй повод для изучения астероидов, более актуален для рядовых жителей планеты Земля – это возможная угроза со стороны этих космических тел. О том, что может произойти при падении астероида на Землю можно узнать из множества фильмов-катастроф. Поэтому во избежание подобных ситуаций астрономы пристально следят за астероидами, опасными для землян. Одним из таких объектов является Апофис, диаметр которого примерно 325 м. Для сравнения, диаметр Челябинского метеорита – 17 метров. В 2029-м году траектория Апофиса будет проходить вблизи Земли (на высоте 35 000 км), в 2036-м году и вовсе не исключена вероятность столкновения.

‘ alt=»yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 — Астероиды Солнечной системы» title=»Астероиды Солнечной системы»>

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник