Луна-3Э. Оптическая система посадки

Система предназначена для выдачи летчику непрерывной визуальной информации о положении самолета относительно заданной глиссады снижения на заключительном этапе захода на посадку на авианосец.

- формирование с помощью пяти указательных огней красного, зеленого и желтого цветов, входящих в блок указательных огней (БУО), пяти основных (моноцветных) и четырех дополнительных (смешанных) светосигнальных информационных секторов с использованием цветового и позиционного принципов кодирования визуальной информации

- выставку БУО на требуемый угол наклона глиссады αG

- гиростабилизацию угла наклона глиссады αG

- отработку углов компенсации расстояния «глаз-гак» βНЕ для определенных типов самолетов

- контроль работы приборов системы

- выработку и передачу другим системам визуальной посадки текущей информации в цифровом виде:

- об угле наклона глиссады αG

- об углах наклона БУО относительно палубы αILU

- об угле компенсации «глаз-гак» самолета βНЕ

- об осредненном угле дифферента посадочной полосы ψ0

- о текущих погрешностях работы ΔαG, ΔβНЕ основных (или резервных) приводов

- воспроизведение заданных значений углов αG, βНЕ и погрешностей их отработки приводами ΔαG, ΔβНЕ за любой период времени из последних

- 24 ч работы с помощью подключаемого внешнего ПК

Источник

Система луна для посадки

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОСАДКИ «ЛУНА-3″

OPTICAL LANDING SYSTEM «LUNA-3″

Когда в Советском Союзе приступили к созданию современных авианосцев с реактивной авиацией способной взлетать с катапульты или трамплина и садится на аэрофинишер пришлось создавать полноценную систему авиационного вооружения, включающую и необходимые средства привода и посадки корабельных летательных аппаратов. Первые такие работы были начаты в 1970-е года, тогда Невское ПКБ разрабатывало тяжелые авианесущие крейсера (ТАВКР), а фактически настоящие авианосцы проекта 1160 и 1153. Затем последовал проект 114342, который в последствии получил обозначение «проект 11435″. Этот корабль был построен и стал первым отечественным авианосцем с реактивными самолетами горизонтального взлета и посадки.

С началом проектирования, а затем и строительства ТАВКР проекта 11435 с истребителями МиГ-29К и Су-27К с горизонтальной схемой посадки и взлёта встал вопрос о разработке оптических систем посадки (ОСП) на палубу. Подобного отечественного опыта по работам над такими система на тот момент не было, ученым и конструкторам пришлось изучать зарубежный опыт, в основном американский. Разработка отечественной ОСП в рамках НИОКР «Луна» была поручена СКБТ световых и светосигнальных приборов (Москва, с 1992 года – Компания « Аэросвет») научно – производственного объединения «Электролуч».

Блок световых индикаторов опытного образца ОСП «Луна» был построен на плоских цилиндрических линзах Френеля, формировавших плоские (в горизонтальной плоскости) системы лучей. ОСП состояла из зелёных горизонтальных огней, имитирующих горизонт и трёх указательных, расположенных вертикально: жёлтого, зелёного (в центре) и красного. На расстоянии в 1 км ширина лучей не превышает 50 см, что характеризует точность удержания ЛА на расчётной глиссаде.

В состав ОСП входит и ряд зелёных горизонтальных огней, соответствующий горизонту, который служит дополнительным источником информации о положении на глиссаде. К числу основных характеристик системы, определяющих качество посадки, относятся оптические параметры лучей и стабильность их расположения относительно корабельной системы координат. Последнее определяется системой стабилизации координат линзового блока – угла наклона в плоскости горизонта и угла поворота относительно оси крена. Для этого служат приводы по тангажу и крену, отвечающие за привязку глиссады к линии горизонта. Их задача состоит в обеспечении постоянства параметров формируемой оптической глиссады, независимой от бортовой и килевой качки корабля.

Начало испытаниям опытного образца первой отечественной системы «Луна» было положено на исследовательском комплексе палубной авиации НИТКА в Крыму.

30 августа 1984 года летчик-испытатель В. Пугачев совершил первую посадку на НИТКУ с использованием аэрофинишера и системы «Луна-3М», а вслед за ним в тот же день Н.Садовников. До 1988 года были проведены сотни взлетов, выполненные в разных метеоусловиях. Главной проблемой для лётчиков-испытателей было освоение полётов по корабельной глиссаде с пилотированием по оптической системе посадки (ОСП) «Луна-3″.

Во время захода на посадку требовалось войти в огни «светофора» и удержаться в зелёном цвете до самой посадки. Но вся проблема была именно в этом: как это сделать? Смещение самолёта вверх или вниз в пределах угла зрения каждого огня контролировать было нечем. Смена цветности огней происходила для лётчика неожиданно. Были полёты и на лаборатории Су-27УБ с заходами до приземления на блок и уходом на второй круг. Вот тут-то и проявилась неспособность ОСП «вести» лётчика до конца, до удара колёсами о палубу. Первые же полёты показали, что добиться требуемой точности по трём указательным огням ОСП просто невозможно.

По результатам полигонных испытаний и по просьбе участвовавших лётчиков-испытателей в систему фонарей были введены смешанные переходные режимы: жёлто-зелёного и красно-зелёного – это облегчало восприятие перехода цветовых лучей.

В процессе испытаний на полигоне НИТКА опытный образец был модернизирован и получил очередной номер «Луна-3», после чего поступил в штатную эксплуатацию на борту ТАВКР «Адмирал Кузнецов» проекта 11435. В кормовой части корпуса на выносной площадке левого борта в районе мидель-шпангоута смонтирована стабилизированная оптическая система посадки «Луна-3», огни которой наблюдаются днем примерно за три километра.

Оптическая система посадки «Луна-3» позволяет пилоту визуально судить о положении самолета, идущего на посадку, относительно теоретической линии глиссады. ОСП представляет собой систему специальных фонарей с очень малым углом раствора луча. ОСП состоит из зелёных горизонтальных огней, имитирующих горизонт и трёх указательных, расположенных вертикально: жёлтого, зелёного (в центре) и красного. В условиях моря они просматривались лётчиком уверенно с дальности 1,5-2 км.

Кроме тяжелых авианесущих крейсеров проектов 11435 и 11436 в кормовой части последнего авианосца Советского Союза ТАВКР «Ульяновск» проекта 11437 размещалась также оптическая система посадки «Луна». Но этот корабль так и не был достроен, его разобрали на стапеле.

Но история отечественных ОСП на этом не заончилась, уже намного позже, в начале 2000-х годов московская компания «Аэросвет» (образована на базе Специального конструкторского бюро световых и светосигнальных приборов 15 декабря 1992 года) для индийского авианосца «Викрамадитья» проекта 11430 (бывший советский ТАВКР «Адмирал Горшков» проекта 11434) по договору № 15/05И от 01.06.2005 года поставила индийской стороне систему светосигнального оборудования «Луна-3СТ» для формирования визуальной информации о положении летательного аппарата на заключительном этапе захода для посадки на палубу авианосца.

Для компании «Аэросвет» участие, как в данном проекте, так и в других проектах для инозаказчиков является показателем доверия, признанием мастерства, высокого уровня конструкторской мысли и профессиональной подготовки сотрудников. По договору для проекта № 11430 были созданы, прошли предварительные испытания и получили признательную оценку:

Кроме того, по заказу индийской стороны по договору № 36 КДМ – 09/Р – 712926 от 30.03.2010 года компания произвела оптическую систему посадки «Луна – 3СТ » для наземного испытательного комплекса, предназначенного для обучения и тренировки пилотов военно-морской авиации Индии.

Вся поставленная продукция компании по проекту 11430 сопровождается гарантийным обслуживанием в течении 2 – х лет и сервисным обслуживанием в течении 20 лет.

Дальнейшая модернизация ОСП типа «Луна-3» проводилась конструкторами ЦНИИ «Электроприбор» из Санкт-Петербурга, была направлена на повышение информативности в двустороннем обмене между РВП и пилотом о параметрах глиссады и положении ЛА на ней.

Как отмечает разработчик, система «Луна-3Э» предназначена для выдачи летчику непрерывной визуальной информации о положении самолета относительно заданной глиссады снижения на заключительном этапе захода на посадку на авианосец.

При разработке ОСП «Луна-3Э» ставилась задача снабдить пилота оперативной информацией о текущем положении точки приземления и плоскости палубы относительно оси центрального зелёного огня, минимизирующей ошибки при посадке. Кроме того, плановая настройка лучей ОСП «Луна-3» сводилась к рутинным ручным операциям при отсутствии объективного доку- ментального контроля. В новой ОСП, получившей обозначение «Луна-3Э», эти недостатки удалось устранить путём установки комплекса средств автоматического контроля параметров лучей базового блока.

В состав этих средств вошли два уголковых отражателя типа «Катафот», установленные на палубе корабля, отражённый поток света от которых попадает на фотоприёмник, связанный с блоком обработки и накопления информации.

При этом центры уголковых отражателей расположены на линии, параллельной плоскости палубы и пересекающей ось центрального огня. Это позволило расширить функциональные возможности ОСП «Луна-3», что способствует формированию более стабильных световых зон, облегчающих пи- лоту удержание ЛА на расчётной глиссаде. Одновременно пилот стал получать информацию о положении палубы, гака и шасси относительно оси центрального огня.

Опытно-промышленный образец ОСП «Луна-3Э» был показан ЦНИИ «Электроприбор» в 2013 г. на Международном военно-морском салоне МВМС-2013 в Санкт-Петербурге. В том же году эта разработка прошла полигонные испытания в новом центре подготовки пилотов палубной авиации (НИТКА) в г. Ейске новая система посадки на палубу была испытана лётчиком-испытателем ГЛИЦ им. Чкалова полковником О. Мутовиным на новейшем палубном истребителе МиГ-29КР.

А.В.Карпенко, ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА», 06.08.2016

Источник

Луна-16

В 1970 году в космическое пространство Советским Союзом была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-16». Её задача заключалась в доставке образцов грунта с лунной поверхности.

Составные части комплекса

В состав комплекса входили:

- Посадочная ступень, обеспечивающая прилунение и отправку с Луны обратно на Землю. Она подходила для всех космических станций из серии, к которой относилась «Луна-16», и была аппаратом, служащим для доставки на естественный спутник различной научной аппаратуры.

- Ракета «Луна-Земля», чья роль заключалась в отправке возвращаемого аппарата с лунной поверхности обратно домой.

- Возвращаемый аппарат (ВА) в виде сферы, содержащий три отсека.

Не обошлось и без опознавательных знаков. Посадочная ступень была оснащена металлическим вымпелом, на котором красовалось название нашей страны и гербом СССР. На возвращаемом аппарате тоже были отличительные знаки Советского Союза.

Посадочная ступень

Посадочная ступень, являющаяся многоцелевым ракетным блоком, была оснащена ракетным двигателем жидкостного типа, топливными баками, приборными отсеками, опорами для амортизации при соприкосновении с Луной и имела устройство для забора лунной породы. Грунтозаборное устройство было оборудовано станком, способным пробурить породу той или иной плотности.

Приборные отсеки содержали:

- различные приборы;

- бортовой радиокомплекс;

- управляющий блок;

- источники электрической энергии;

- систему терморегулирования;

- средства радиоизмерения высоты нахождения и скорости движения при посадке;

- аппараты для измерения радиации и температуры на поверхности спутника, а также на пути к нему.

Двигательная установка состояла из:

- главного двигателя, который мог включаться любое количество раз и имел управляемую тягу для торможения;

- пары двигателей малой тяги, которые включались на последнем этапе посадки.

Снаружи посадочной ступени стояли бортовые радиоантенны, реактивные двигатели и прочие приборы.

Ракета «Луна-Земля»

Это был ракетный блок, оснащённый реактивными двигателями жидкостного типа и топливными баками, средний из них держал приборный отсек цилиндрической формы. Внутри этого отсека была установлены:

- управляющие приборы;

- радиоприборы;

- аккумуляторы;

- прочие приборы, необходимые на борту.

Снаружи ракеты находились две пары антенн. Сверху лентами из металла крепился ВА, способный отделиться по радиокоманде.

Возвращаемый аппарат

Возвращаемый аппарат выглядел как металлический шар с теплозащитным покрытием внешней стороны. Покрытие было необходимо для защиты от нагрева при входе в земную атмосферу. В отсеках шара находились:

- в первом – радиопередатчики, посылающие сигналы при спуске на парашюте, аккумуляторы, устройство управления парашютом;

- во втором – парашют, антенны передатчиков, баллоны с газом для обеспечения нужного расположения аппарата после приземления;

- третий служил контейнером для лунных образцов и имел отверстие, закрывающееся герметической крышкой.

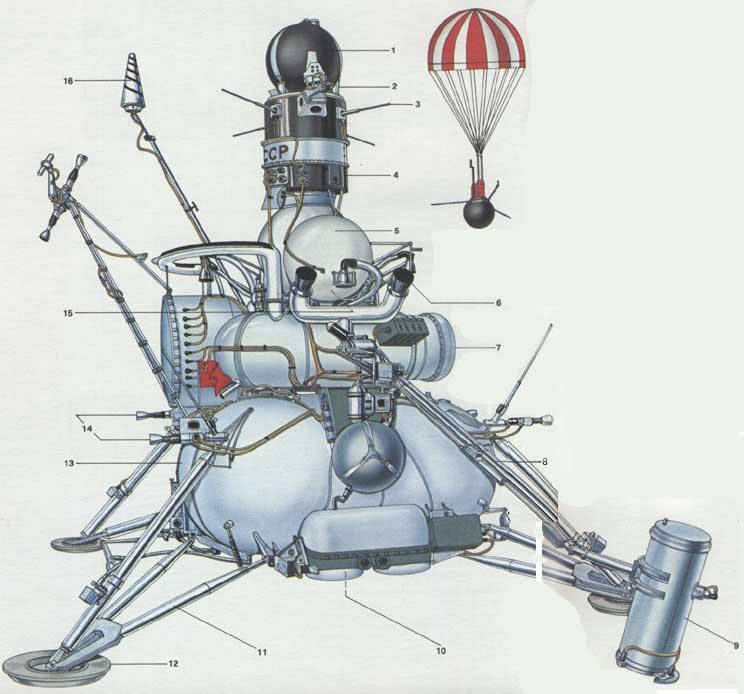

1 Возвращаемый аппарат.

2 Ленточное крепление возвращаемого аппарата.

3 Антенна на взлетной ступени.

4 Приборный отсек взлетной ступени.

5 Топливные баки взлетной ступени.

6 Телефотометр.

7 Приборный отсек посадочной ступени.

8 Штанга грунтозаборного устройства.

9 Грунтозаборное устройство.

10 Один основной и два управляющих ракетных двигателя посадочной ступени (в данном ракурсе рисунка не видны).

11 Посадочные стойки.

12 Тарельчатые опоры.

13 Топливные баки посадочной ступени.

14 Ракетные двигатели малой тяги для управления в полете.

15 Ракетный двигатель взлетной ступени (на рисунке закрыт приборным отсеком).

16 Малонаправленная антенна на посадочной ступени.

Полёт

Хроника полёта, который стал важным достижением космонавтики, была такова:

12.09.70. В 13 часов 26 минут по Всемирному времени запущена ракета-носитель. АМС «Луна-16» встала на траекторию движения к естественному спутнику Земли.

13.09.70. Траектория скорректирована, что позволило вывести АМС в нужную расчётную точку.

17.09.70. Станция «Луна-16» встала на лунную орбиту. Здесь она будет находиться три дня, за это время её орбита будет изменена дважды для обеспечения необходимой ориентации.

20.09.70. В 5:18 по Всемирному времени совершено мягкое прилунение на спутницу Земли в район Моря Изобилия. Снижение и замедление достигнуто путём включений-выключений посадочного двигателя. После этого вертикальное снижение до полной посадки выполнялось за счёт пары двигателей малой тяги. Прилунение было совершено в полуторах километрах от расчётного места. Станция коснулась лунной поверхности после захода Солнца и находилась на Луне в полной темноте. В этот же день устройство по забору грунта выполнило бурение поверхности и взятие лунного грунта, поместило его в герметичную капсулу и доставило в отсек возвращаемого аппарата. Масса АМС на Луне составила 1880 кг.

21.09.70. Ракета в 10:43 по Москве (7:43 мирового времени) стартовала с лунной поверхности с возвращаемым аппаратом АМС «Луна-16». Двигатель находился в рабочем положении до той поры, пока скорость ракеты не составила 2,708 км/сек. Ракета встала на траекторию полёта к родной планете.

24.09.70. ВА был отделён от ракеты и через 3 часа 20 минут в 8:10 по Москве вошёл в атмосферу Земли. Тормозной парашют раскрылся на высоте 14,5 км. Через 16 минут после этого была совершена мягкая посадка. «Луна-16» приземлилась в 80 км от г. Джезказган (Казахстан) – всего за 30 км от расчётной точки посадки. За 12 минут до касания поверхности Земли, АМС была обнаружена благодаря радиосигналам, и её спуск проходил под наблюдением с вертолёта.

Интересно, что уверенности в том, что приземлившуюся станцию «Луна-16» удастся легко обнаружить, не было. Небольшой вес возвращаемого аппарата не представлял возможности установить на нём приборы, обеспечивающие высокую точность приземления. В случае отказа радиомаяка «Луна-16» могла бы потеряться, особенно при плохих погодных условиях. Однако радиомаяк сработал отлично, и погода выдалась идеальной.

Таким образом, на Землю были привезены образцы лунного грунта общей массой 101 гр, которые были взяты в Море Изобилия. «Луна-16» стала пионером среди непилотируемых летательных аппаратов, доставивших внеземное вещество на нашу планету (до неё доставка осуществлялась только пилотируемыми экспедициями «Апполон-11» и «Апполон-12»). Это было успешным решением сложнейшей научно-технической задачи и позволило Советскому Союзу на шаг обогнать США.

Исследование лунных образцов позволило выяснить их физические свойства и химический состав и провести сравнительный анализ. Кроме всего прочего, было обнаружено, что возраст Земли примерно равен возрасту её спутника.

Достижения АМС «Луна-16»

По возвращению станции домой, Международная авиационная федерация отметила следующие её достижения:

- посадка на Луну и возвращение после этого обратно;

- доставка на естественный спутник ракеты «Луна-Земля» с ВА;

- непилотируемый старт с лунной площадки;

- доставка людям лунных пород.

Кроме того, были зарегистрированы следующие рекорды максимальных масс в классе С:

- лунной породы, привезённой на нашу планету аппаратом-роботом;

- доставленной на Луну;

- возвращённой с Луны.

Интересные факты

Доставленный АМС «Луна-16» образец грунта представлял собой порошок тёмно-серого цвета, легко слипающийся в отдельные комки, и значительно отличался по свойствам от нашей земной пыли. Часть пробы была представлена крупнозернистым фрагментом породы.

Несколько крупинок лунного грунта, которые доставила «Луна-16», были помещены в ёмкость и подарены второй супруге С.П.Королёва – Н.И.Королёвой за заслуги её мужа в реализации космических программ. Позже эти крупинки были предметом торга на аукционе Сотбис.

Источник