Башкирский орнамент: фото и описание, особенности узора и традиционные элементы

Любое национальное творчество достаточно интересно в изучении. Ведь оно формировалось, впитывая в себя традиции народа, его важные черты, отношение к жизни, природе, друг к другу. Через народное прикладное творчество познается национальная история. В данном контексте мы рассмотрим башкирский орнамент. Ознакомимся с его отличительными чертами, историей, комплексами узоров и многим другим.

Что это?

Начнем разговор с определения.

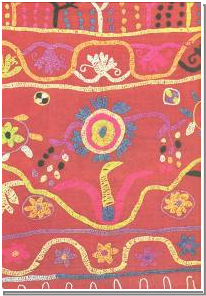

Башкирский орнамент — это узор, который основывается на гармоничном повторении растительных, геометрических либо зооморфных элементов. Это творчество, которое относится к прикладному искусству. Подобным орнаментом мастера и мастерицы украшали посуду, оружие, одежду — праздничную и повседневную.

История

Рассмотрев фото башкирского орнамента, читатель, конечно, задастся вопросом: почему используются именно данные узоры? Дело в том, что в орнаменте народные мастера выразили свое представление о тройственном устройстве мира. Если вы знакомы с образчиками прикладного творчества других народов, то обнаружите заметное сходство. И это не случайно: тройственный ритм бытия характерен для очень многих этносов.

Сам по себе орнамент — это одна из самых древних форм творчества, художественной деятельности человека. Как составляющая изобразительного искусства, составление таких узоров у башкир формировалось постепенно. Первые изображения были достаточно просты и наивны: веточка или цветок, стебелек растения, осколок ракушки или семена, вдавленные в сырую глину.

Со временем изображения стали усложняться. Художник продумывал их композицию, гармоничное соотношение. Затем башкирскому орнаменту авторы стали придавать и определенное символическое значение.

Варианты изображений у башкир встречаются такие:

- Геометрические узоры.

- Растительные узоры.

- Криволинейные узоры.

Древние образчики башкирских орнаментов и узоров мы можем встретить на различных материалах: коже, полотне, дереве или металле.

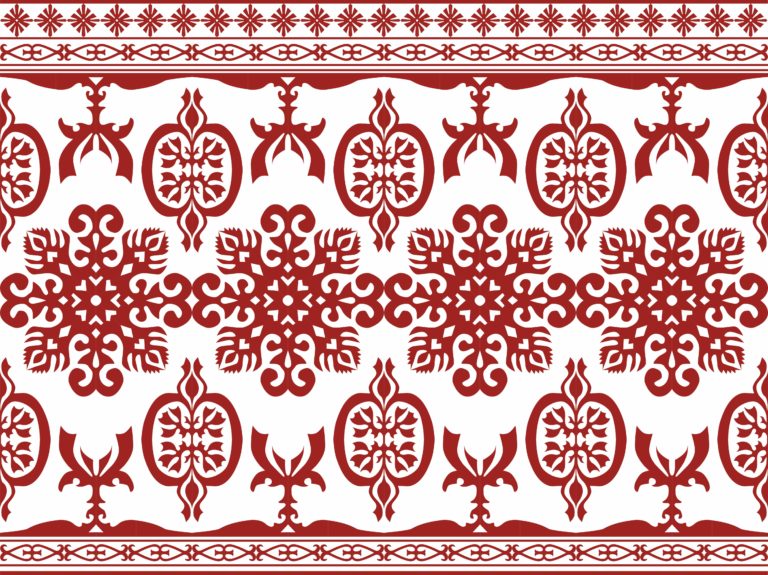

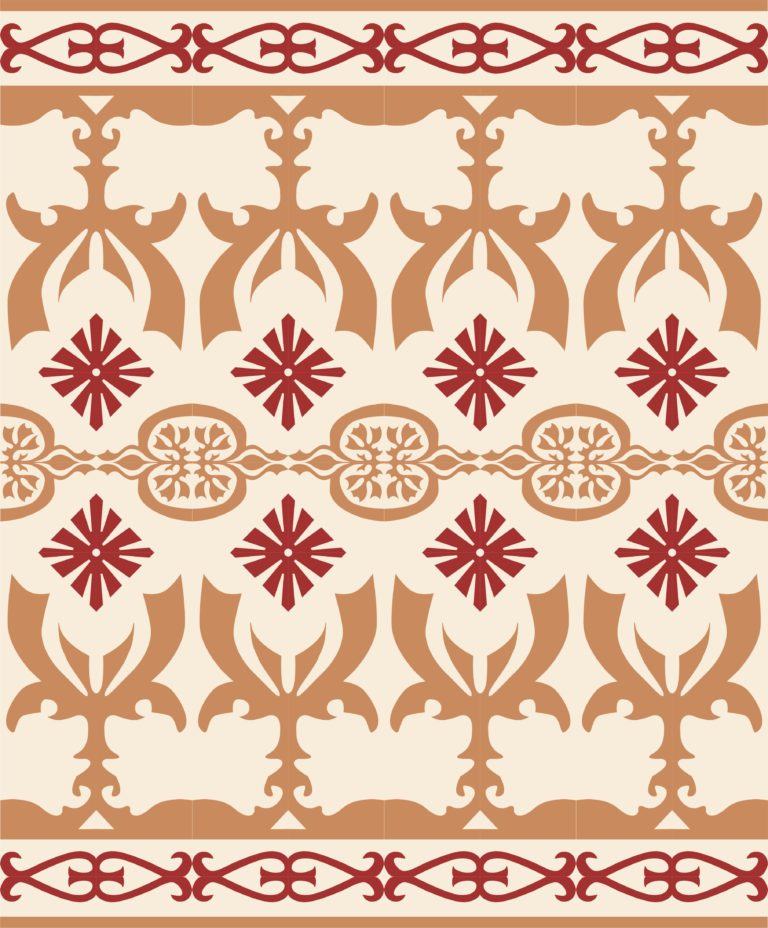

Особенности башкирского узора

Представим главные отличительные черты башкирского орнамента:

- Яркий, многокрасочный, с различными элементами.

- Симметричный.

- Узоры располагаются бордюром, розетками, сеткой. Иногда все это применяется вместе.

- Композиционная зона определяется размерами, назначением, формой изделия.

- Элементы располагаются в 2-4 ряда, канва составлена из ритмически повторяющихся элементов.

- Центральное поле украшено более крупными элементами, а верхние зоны — более мелкими, рисунок на них зеркально отражается.

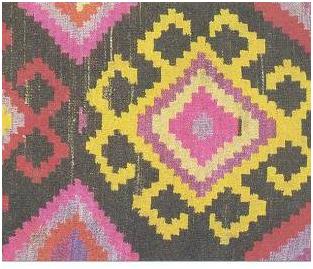

Цветовые предпочтения

Рассмотрим оттенки, характерные для башкирского орнамента:

- Полихромный: многоцветный и яркий.

- Колористический образ — контраст ярких чистых цветов.

- Преобладают красный, желтый, черный, зеленый. Реже встречаются голубой и синий, алый, оранжевый.

- Фон изделия черный или красный. Гораздо реже встречается белый и желтый.

Центральное символическое значение

Мы выше обозначили, что древние мастера наносили узоры не просто так. Орнамент нес в себе определенное значение.

Если мы взглянем на трафареты башкирского орнамента, то поразимся их геометрической правильности, симметричности. Узор отражает в себе восприятие мира народом. В этой реальности все противопоставлено: день — ночи, жизнь — смерти, свет — тьме, мужское — женскому, левое — правому. Такие пары и определяют симметричность рисунка.

Изображенные фигуры тут как бы противостоят друг другу. Но, чтобы определить их целостность, связь между собой, мастер обязательно вводит центральный объект в орнамент. Он выступает связывающим элементом между противопоставлениями.

Снова обратимся к трафаретам башкирских орнаментов, узоров. Центральные фигуры здесь следующие:

- Женщина. Символизирует собой богиню, мать всего сущего на земле.

- Изображение дерева. Здесь тоже все однозначно — растение обозначает древо жизни.

- Ромб. А эту геометрическую фигуру сложно понять современному человеку. Древние же считали, что ромб — это символ земли и пашни.

Любопытные элементы узора

Орнамент башкирского народа — это еще и следующие любопытные для изучения элементы:

- ¥. Этот символ называется «кускар». Он образно изображает завиток бараньих рогов. Кроме того, у древних народов кускар часто выступал и символом как трав, так и растений вообще.

- ֔֕. Один из солярных знаков, что были характерны практически для всех народов мира. Древние почитали солнце, поклонялись ему. Звезда, как и сегодня, считалась источником жизни. Этот солярный знак напоминает собой окружность с расходящимися от нее лучами.

- ♥. Символическое изображение сердца, столь знакомое и современным людям. Однако у башкир этот символ означал не нежность, страсть и любовь, а гостеприимство.

Важно отметить, что башкирский народный орнамент отражает в себе самые первые этапы развития национальной культуры. Этот тот период, когда башкиры еще не приняли ислам.

Применение в прикладном искусстве

Башкирские национальные орнаменты широко применялись в следующем:

- Украшение воротников, застежек, вырезов, подолов одежды, краев рукавов. Однако эстетика тут была не на самом первом месте. Если край одежды украшался орнаментом, это якобы делало человека защищенным от порчи, злого глаза.

- Украшение элементов домов, жилых построек. Тоже делалось не только для внешней привлекательности. Так древние башкиры стремились защитить родной дом от злых духов. Орнаментом покрывали ставни, ворота, наличники окон, крыши.

- Многие предметы быта делали оберегами для владельцев, нанося на них символическое изображение глаза. При этом ромб рисовали в фас, а треугольник — в профиль. Кстати, последней геометрической фигуре башкиры уделяли большое значение. Они почитали треугольник как символ, способный оградить их от врагов, темных сил, злых духов и прочих негативных воздействий.

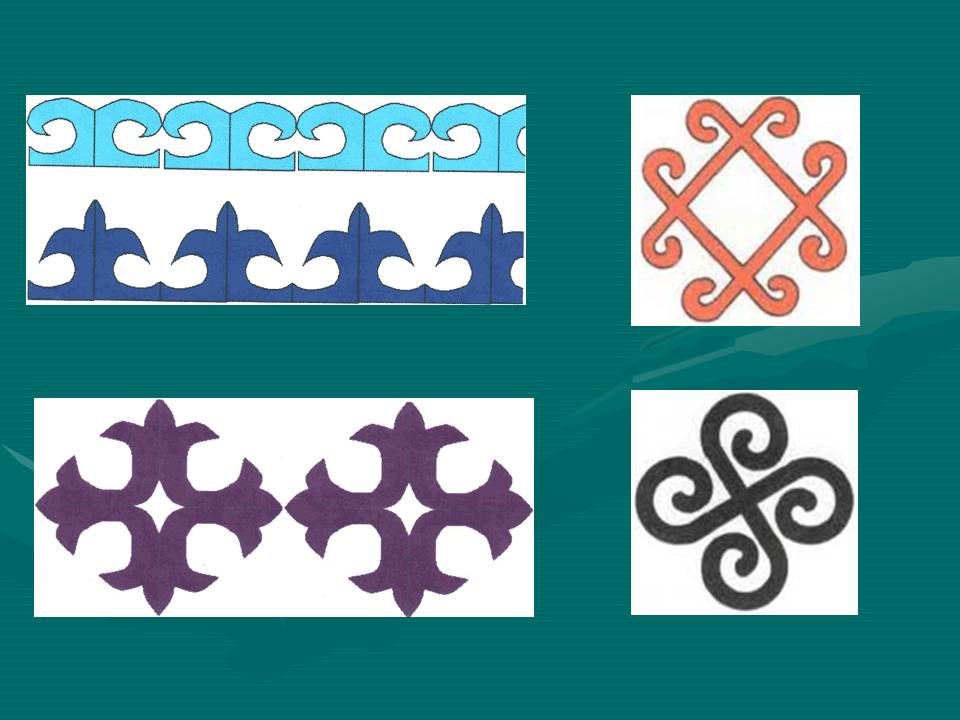

Орнаментальные комплексы

Если вы приобретете раскраску с башкирским орнаментом, то обнаружите в ней один из шести (или собрание сразу нескольких) основных орнаментальных комплексов, характерных для декоративно-прикладного творчества этого народа.

- Простые геометрические узоры. Мастера изображали треугольники, прямоугольники, квадраты, крестики, ромбы, круги, геометрические розетки-завихрения. Все эти фигуры причудливо складывались в общую сложную картину. Такой орнаментальный узор, например, мог быть бордюром или розеткой.

- Спирали, рогообразные и сердцевидные фигурки, пальметки, бегущие волны и неизменные треугольники. Такими узорами украшались всевозможные амулеты.

- Растительные узоры. Орнамент, копирующий естественные рисунки природы, более всего был характерен для оформления национальной одежды башкир, тамбурной вышивки на ней.

- Восьмиконечные звезды сложного начертания, многоугольники, роговидные парные завитки, многоступенчатые ромбы, причудливые многоугольники с «отростками». Эти элементы узора складывались по замыслу мастера в более сложный орнамент. Чаще всего — в сетки, сложные розетки.

- Геральдические композиции. В фамильных гербах присутствовали символические изображения животных, птиц, растений. Встречались и восьмиконечные звезды. Еще частые варианты — ногтевидные, вилообразные фигурки.

- Ромбики, квадраты, изображение восьмиконечных розеток, Х-образные фигуры и даже стилизованные зарисовки человека. Все это было характерно для ткачества, строчной, счетной вышивки.

Особенности башкирской вышивки

И сегодня вышивки башкирских мастериц все также поражают восхищенных зрителей. Для данных работ характерно следующее:

- Чаще всего используется именно растительный узор.

- Для рисунка предпочитают такую цветовую гамму: желтый, зеленый и красный. Притом оттенки не плавно перетекают, а всегда контрастируют друг с другом.

- Аппликация тканью и техника вышивания «косая сетка» характеризуются частым применением спиралевидных узоров.

- Бесконтурные гладьевые вышивки и ткачество — это выбор Х-образного и ромбовидного орнамента.

- Часто используются и следующие отличительные приемы: элементы орнамента располагаются бордюром, сплошной сеткой либо розетками.

Вязание шалей

Башкирское декоративно-прикладное искусство невозможно представить без пуховых шалей. Промысел был развит сразу в нескольких районах:

- Баймакский.

- Абзелиловский.

- Хайбуллинский.

- Белорецкий.

- Зианчуринский.

- Кугарчинский.

Также на всю страну известны оренбургские пуховые платки. Природно-климатические условия этих регионов позволяли держать определенную породу коз, чей пух был одновременно тонкий и крепкий, эластичный. Его прядильные качества признавались самыми высокими. Именно из такого пуха изготавливалась пряжа для удивительных башкирских шалей.

Они относятся к уникальному виду ткачества. Ведь эти шали ткали на станках. К нашей теме же более близки узорчатые ажурные шали. Их вязали только вручную всего на двух длинных спицах. Различали середину и кайму изделия, по бокам делали зубчики. Узор — башкирский геометрический орнамент. До сих пор в республике популярен семейный пуховязальный промысел.

Прикладное творчество может многое рассказать о самой ранней истории народа. Каждый элемент орнамента здесь не случаен — он выполняет определенную задачу. Что мы и увидели на примере башкирских узоров.

Источник

Некоторые мотивы, общие для орнамента чуваш,

Башкир, марийцев, мордвы

| Башкиры | Чуваши | Марийцы | Мордва |

|  |  | |

|  | ||

|  |  | |

|  |  | |

|  |  | |

|  | ||

|  | ||

|  |  | |

|  |  |

Одним из элементов башкирского орнамента является солярный знак – круг, упрощенное изображение солнца в виде окружности с лучами или вихревой розетки.

Происхождение орнамента и его древнее значение связаны с религиозным мировоззрением людей, стремившихся украшением одежды, предметов быта умилостивить злых духов, сберечься от них или придать себе силу. Многие эти элементы встречаются у других народов.

Украшая свои изделия, народ рассказывал о себе, о своем роде, об окружающей жизни, природе, поэтому можно дать еще одно определение орнаменту — это символико-графический язык народа, выражающий его чувства, понятия.

Прежде всего, это варианты роговидных мотивов. Выведенные из одной точки, слегка разведенные в стороны, обращенные завитками книзу рога могли быть пологие и крутые. Нарядно выглядели рога с волнистым верхним контуром. Роговидное изображение обрастало крючками, дополнялось листочками, пальчатыми выступами, лепестками.

Очертания пики определенно проступали в «кускарных» композициях, основанием которых служили лироподобные мотивы – завитки, повернутые друг к другу и опущенные вниз из точки на исходной линии. Развитие узора шло вверх – от острого выступа и покатых боковых стенок.

Распространенными были узоры, в центре которых помещалась фигура, похожая на прописную букву «х». В некоторых вышивках в ее очертаниях просматривались пересекающиеся интегралы, при этом фоновая поверхность давала изображение противоборствующих пик.

В отдельную группу можно выделить вытянутые по вертикали фигуры в виде стержня с двусторонними завитками (вытянутая х). Обрастая крючками, скобочками, листиками или, раздваиваясь, стержень расширялся, образуя в середине ромб. «Кускарные» орнаменты, обогащенные листочками, веерными лепестками, приближались к растительным. В рисунке проступали стройные деревца или пышные кусты, гирлянды, изогнутые побеги».[3]

Распространенными орнаментальными сюжетами были солнце, звезды, солярные знаки. Изображения птиц и животных в традиционном орнаменте встречались редко. Однако названия многих мотивов были связаны с «зоологической» темой: дойэ (шея верблюда), буре табаны (след волка), карлугас канаты (ласточкины крылья), кубелек (бабочка), тэкэ могозо (рога барана), кикрек (петушиный гребень) и другие. Принадлежность башкир к мусульманскому миру также нашла свое отражение в орнаменте. Вышитый узор мог дополняться текстами изречений и молитв на арабской графике. На молитвенных ковриках (намазлык) иногда вышивались звезда и полумесяц, на скатерти (кумган), использовавшейся при проведении чтений Корана на обрядах, поминки и др. Изображения мечети встречались на концовках тканых полотенец.

Как геометрический, так и криволинейно-растительный традиционный орнамент у башкир почти всегда симметричен, т.е. расположен пропорционально по обе стороны от середины центра.

Технические приемы орнаментации изделий, цветовая гамма, терминология узоров отражают чрезвычайно сложную этническую историю народа: его происхождение, этнические процессы, культурно-историческое взаимодействие с соседними народами.

Созданные, прежде всего, в целях защиты человека от опасных проявлений природных стихий и неблагоприятной обстановки они в то же предназначались и для исполнения религиозных обрядов и ритуалов жизненного цикла, связанных с производственной деятельностью и ведением хозяйства.

Значение цвета в орнаменте:

красный – символизировал тепло, огонь, кровь. «Активный красный цвет защищал хозяина от злых сил и дурного глаза. У многих народов красный цвет синонимом «красоты», выражением чего-то красивого («красна девица», «красный угол»). У мусульман этот цвет считался священным, магическим, имеющим большую «жизненную силу».

Белый цвет был цветом праздника, недаром, праздничные юрты башкир были белого цвета. Белый цвет ассоциируется с дневным светом, а также, с производящей силой, которая воплощена в молоке и яйце.

Реже применялся синий цвет – цвет неба, недоступной птицы счастья, глади голубого озера. Этот цвет говорит о мечтательности башкир. Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность, а также доброту, верность, постоянство, расположение, а в геральдике обозначает целомудрие, честность, добрую славу и верность».[4]

Несмотря на свою устойчивость, узоротворчество постоянно изменяется. Это длительный и сложный процесс, обусловленный множеством факторов, в первую очередь, особенностями хозяйства и этнической историей. В процессе этнических взаимосвязей и культурных взаимовлияний происходит обогащение орнамента новыми элементами, формами.

3.

Источник