Конь Славянский символ Солнца, мифология и традиции

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала.

В статье ниже мы расскажем об интересном и одновременно магическом животном для Славян. Конь в традиции славян одно из самых таинственных и загадочных животных, он наиболее тесно связан с миром сверхъестественного. Для древних наших предков, конь это символ Солнца плодородия и даже смерти.

А все потому что, этих прекрасных и по-настоящему грациозных животных вовлекали в различные обряды и ритуалы и очень часто магические обряды, например погребальные. Таким образом получалось, что конь мог участвовать как в обряде похорон, так и в обряде свадьбы!

А вот почему коня олицетворяли с Солнцем, все на самом деле просто.

Ведь предки наши считали, что каждое утро Солнце, как небесное божество, выезжает на горизонт на небесных конях. При этом Солнце является источником всего живого и в целом жизни на Земле. Пробегая по небосводу, вечером Солнце опускается за горизонт в подземное царство.

Посмотрите на фотографии этих прекрасных животных, разве это не Солнечные создания?!

И кстати еще в далеком 10 веке на копытах коней изображали различные символы Солнца.

Северные Славяне считали коня олицетворением мужского начала. И поэтому когда-то конь участвовал в похоронно-поминальной обрядности и в дальнейшем символ с этим животным изображали на поминальных крестах и табличках. Изображение или скульптурка коня, первый признак, мужского захоронения.

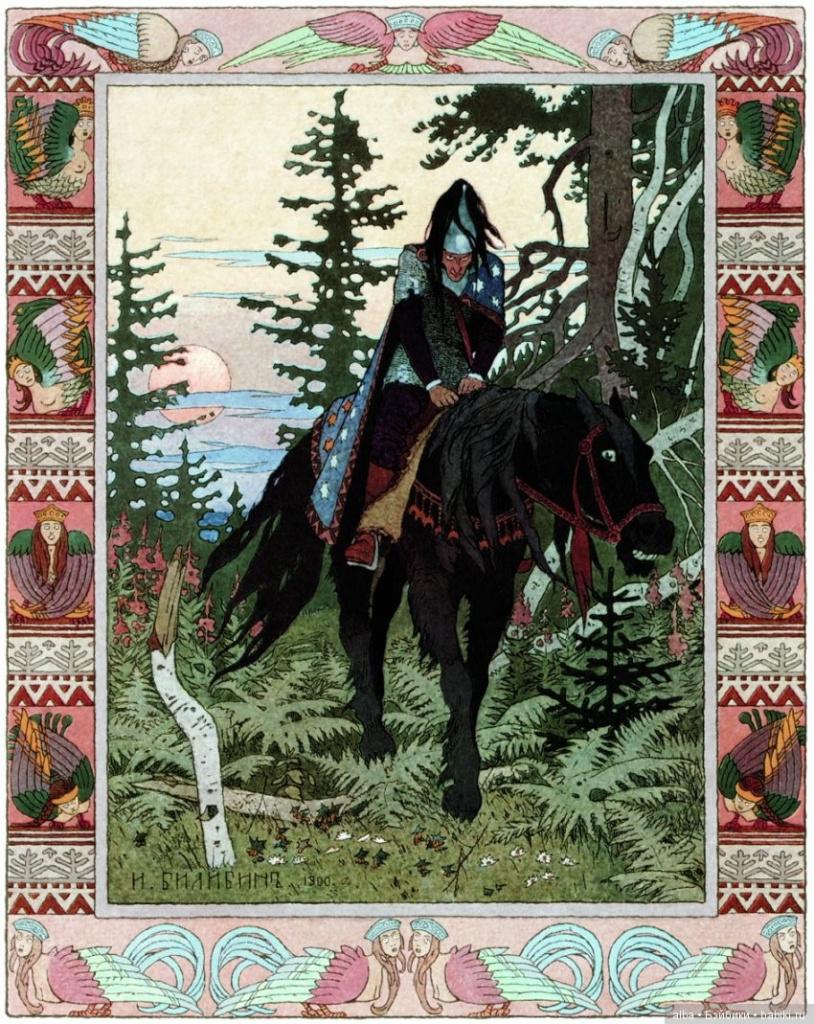

А вот например всадник на коне — символ многогранный. Он несет с собой стремительные перемены, часто ведущие к гибели и разрушению. Если светлый конь олицетворяет собой радость солнечного света, то конь черный несет на своей спине саму Смерть. С далекого степного юга приходили орды кочевников, и топот лошадиных копыт нес с собой дурные вести. С тех пор вороной огнедышащий конь — это образ всякой беды, демон, служащий темной силе. Вещий Олег погиб от укуса змеи, выползшей из черепа любимого коня князя- Внешний источник .

Взять наши сказки, на которых выросло целое поколение, например «Конек-Горбунок» или например сказка про «Сивку Бурку». В этих прекрасных и многогранных сказках главный герой-Конь. Который является помощником человека, защитником и даже героем!

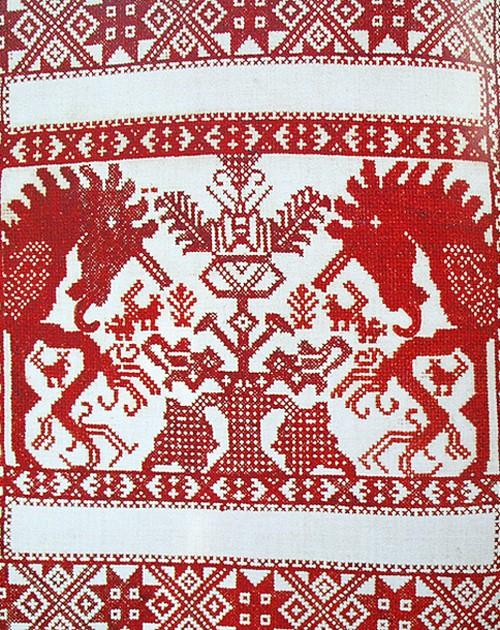

Славяне считали изображение коня-оберегом, его образы часто можно было найти на крышах домов на печных столбах и в других местах. Когда-то коня можно было увидеть на вышивке и даже одежде!

В современной жизни мы утратили эту тонкую нить с природой и животным миром, убрав из повседневной жизни древние символы наших мудрейших предков. И чтобы вернуть наши традиции, необходимо восстанавливать утраченные знания. всем Добра!

Поздравляем с днем защитника Отечества! Смотрите видео открытку!

Источник

Образ коня в славянской культуре

На протяжении тысячелетий в копилку народной мудрости собирались самые значимые символы, знаки и образы, чтобы отразиться в мифах, легендах, сказках, да и во всем традиционном укладе. Все это складывалось в особое, уникальное миропонимание, которое сегодня отличает все славяно-арийские народы.

Образ коня в славянской культуре занимает особое место. Прежде всего, стоить отметить, что в славянском «Сварожем Круге» священным животным одного из чертогов является Конь – Бог покровитель Купала, и означал он объединение стихий огня и воды, земли и воздуха, света и тьмы, соединяя их в единое целое. Так, наши Предки связывали его с культом Солнца, движением солнечной колесницы по небосклону. Этот символ по праву считается одним из самых древних, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Кони-обереги присутствуют в самых разных видах народного творчества – в резьбе, вышивке, росписи, что можно наблюдать на детских люльках, резных ковшах, кровли домов. Без них сложно представить себе внутреннее убранство традиционной избы. До сих пор в русских деревнях можно встретить охраняющих очаг «коничков». Так называли подпирающие печной шесток резные доски с навершием в виде конской головы. Подобные изображения мы найдем на прялках, гребнях, женских украшениях (серьги, «коньковые» подвески).

Кони в традиции славян – спутники Богов, их упоминают в самых древних заговорах, им посвящено несметное количество загадок, пословиц и поговорок.

Удивительным образом до наших дней сохранились самые архаические заговоры:

«На море на Кияне, на острове Буяне, на бел-горюч камне Алатыре, на храбром коне сидит Перун-Громовержец, побеждает змея лютого, что летал в неверное царство… убил змея лютого, огненного, избавил девицу царскую и всех людей…».

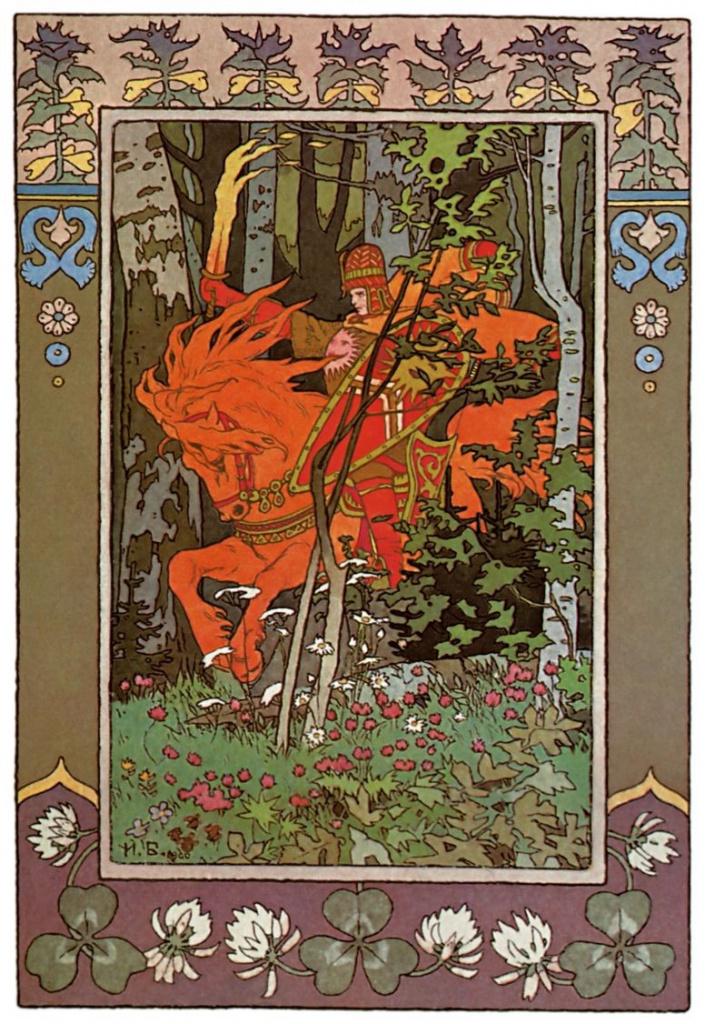

Кони в традиции славян – непременные участники сказок, былин, легенд, они — покорители пространства и времени, способные совершать путешествия не только по небесам «выше лесу стоячего, ниже облака ходячего», но и между мирами. Этот сказочный персонаж – олицетворение мудрости, добра и природных сил, он не столько верный слуга, сколько надежный друг и добрый советчик, как знаменитый Сивко-Бурко или конь Ильи Муромца, который обладал силой и мощью как сам богатырь. А сказочные золотые скакуны находят живую и мертвую воду, выносят из самых немыслимых опасностей, включая возвращение с того света, а иногда и затаптывают врага копытами.

Не лишним будет напомнить, что слово «лошадь» относится к числу заимствованных, тогда как «конь», «жеребец», «коняга» имеют древнеславянское происхождение.

Несмотря на то, что образ коня в славянской культуре неразрывно связан с солярным культом, по сути, в нем олицетворяется сама Природа во всех своих проявлениях. В самом деле, этот образ мы находим в обозначении всех стихий. Огненная стихия – мифический Конь-Огонь, водная – буйные волны зачастую сравнивали с конскими гривами, вспомним также коней – возделывателей земли, небесных скакунов. С ними сравнивают ветер, облака, грозовые тучи, молнию. Причем, этот образ настолько древний, что одинаково свободно вхож как на небеса, так и в подземный мир. Его используют и в образном обозначении звезд, созвездий, смены времен года и суток. И тут уже выступает символический всадник. Белый всадник – это Белый День, Красный — Солнце, Черный – Ночь.

В древних мифах и легендах красавица Утренняя Заря (Денница) ведет под уздцы сияющих белоснежных скакунов, днем они становятся красно-рыжими, к вечеру сивыми, к ночи – вороными.

Считалось, что утренняя роса, наделенная магическим свойствами, исчезает с восходом Солнца, потому что ее выпивают небесные кобылицы, которых часто сравнивали с быстрокрылыми птицами. Нельзя не упомянуть и Единорога, который в древнеславянских преданиях носит имя Индрика-Зверя. обитающего на священном Алатыре.

Кони в традиции Славян участвовали во многих обрядах и инициациях. Не освоив в совершенстве искусство наездника, нельзя было претендовать на звание мужчины. Ведь мальчиков с малого возраста обучали верховой езде и ратному делу. Усмирить дикого скакуна – это значит обуздать природные силы, во все времена это считалось у наших Предков одним из проявлений воинской доблести. Образ коня в славянской культуре всегда был показателем высокого статуса своего владельца. Красавцы скакуны — особый предмет гордости всех ратных людей.

Отдельный культурный пласт – обереги, изображающие конские головы или фигуры, особенно часто мы их встречаем в вышивке, где красные или рыжие солнечные скакуны находятся по обе стороны то от Богини Макошь, то от Рожаницы, то от Мирового Древа.

Конек на кровле традиционной избы символизировал Солнце, он охранял сам дом, и его хозяев от темных сил.

Обережной силой обладали также конская упряжь и подковы. До сих пор мы вешаем над дверью подковы «на счастье». Конскую упряжь и даже хлысты в древности считали действенным средством от змей.

Этот исконно славянский образ не утратил своего значения и сегодня. Древние традиции вызывают все больший интерес, сохранившиеся до наших дней, а знаки и символы все уверенней входят в нашу повседневную жизнь. Даже современное казачество сложно представить без конной джигитовки, что уж говорить о прежних временах, когда боевой товарищ выносил казака из огня, с поля боя, неоднократно спасая ему жизнь. Этот верный спутник человека был свидетелем множества значимых событий, которые живут в наших преданиях и песнях и по сей день.

Источник

Конь в славянской мифологии

Конь (комонь, клюся, тарпан) – одно из самых почитаемых у славян животных. Белые и рыжие кони считались посланниками тепла и солнечного света, всякого блага. Славяне верили, что солнечный диск несет по небесному своду колесница, влекомая тремя конями. В пословицах и поговорках нашли отражение терпение, выносливость и неумеренный аппетит лошадей. Изображения коньков охраняли жилища славян от вредных духов и враждебных навий.

С незапамятных времён конь был для человека незаменимым помощником и другом. Лошадь требовалась везде и всюду: на поле боя и на мирной пашне, на охоте и в путешествии: Её одевали в доспехи, запрягали в царские кареты и в убогие крестьянские дрожки, за коня ‘отдавали полцарства’ (иногда в буквальном смысле этого слова)

Легендарный конь Александра — Македонского — Буцефал — был похоронен с королевскими почестями, а тиран-император Калигула даже сделал своего любимца членом римского сената. Лошадь была кормилицей бедняка и предметом гордости сильных мира сего. Рассказывать о лошадях можно бесконечно, но: Всё это было, было, было. В мире не угас интерес к лошади, но в настоящее время, в основном, ‘живых коней заменила стальная конница’. Особенно тяжело пришлось конному делу в России последних лет — закрылись или прозябают в нищете многие конные заводы, в плачевном состоянии племенная работа, надежда лишь на энтузиастов, число которых с годами медленно, но всё же растёт. В первую очередь, это спортсмены, а за ними те, кто заботится о своём здоровье, а за ними те, кто заботится о своём здоровье, о здоровье своих детей и, наконец, просто любители прекрасного.

Прежде всего, особенно для горожан, общение с лошадью ассоциируется с верховой ездой. Человек занимается ею более пяти тысячелетий. Изображения всадников обнаружены на персидских гравюрах, датированных около 3000 года до н.э. Прелесть и благотворную силу верховой езды передал М. Ю. Лермонтов в ‘Повести о горе нашего времени’: ‘ :я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади: Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, всё в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума’. Французский философ Мишель де Монтень в своём бесценном труде ‘Опыты’ утверждает: ‘Я неохотно слезаю с лошади, раз я на неё сел, так как здоров я или болен, лучше всего чувствую себя верхом’.

КОНЬ — одно из наиболее мифологизированных священных животных; атрибут высших языческих богов; хтоническое существо, связанное с культом плодородия и со смертью, загробным миром; проводник на «тот свет». В древнейшие времена конь считался детищем как Белбога (стихии света), так и Чернобога (стихии мрака); при этом светлому богу обычно посвящался белый конь, а темному — черный.

В народных поверьях конь наделялся способностью предвещать судьбу, и прежде всего — смерть. По этой причине коней часто использовали в гаданиях: так, например, во время святочных гаданий у русских лошади завязывали глаза, садились на нее задом наперед и следили: куда она пойдет, туда гадающая выйдет замуж. Некогда при храме высшего бога балтийских славян Свентовита держали священного белого коня, которого при гаданиях подводили к трем рядам копий: если конь ступал с левой ноги, то это считалось дурным знаком, а если с правой — добрым.

Конь традиционно являлся непременным атрибутом многих божеств, и особенно божеств войны, грома и т.д. Наиболее же архаичен в славянской мифологии образ всадника (святого, былинного героя, божества и т.п.), поражающего Змея. Так, например, Перун неизменно представлялся всадником на коне или на колеснице, поражающим Велеса-Змея. Вообще, очень многие языческие божества представлялись конными (например, сезонные божества Авсень и Ярила). В языческие времена при храмах многих высших богов держали священных коней, и считалось, что на этих самых конях ездят сами божества; так, например, согласно легенде, бог Свентовит выезжает на битву с демонами и пр. на своем белом священном коне, содержащемся при храме.

Говоря об античной мифологии А.Ф. Лосев приходит к выводу, что «Если данная стихия находится в распоряжении того или иного божества, то для мифолога это — ясное свидетельство о том, что некогда и само божество было данной стихией». Такое заключение применимо и при анализе более архаичных представлений, так как все развитие мифологических образов происходит путем расщепления первоначального объектно-субъектного переживания.

Используя это положение образ коня можно спроецировать на одну из четырех стихий, выделенных уже в эпоху палеолита, — стихию огня. Так среди ряда значений, которые в процессе развития человечества получил огонь, особо можно выделить такие его проявления как: огонь небесный, огонь жертвенный (который включает в себя как погребальные огни, так и огонь-жрец, посредник между миром людей и миром богов), подземный огонь, животворящий огонь.

Все эти проявления стихии огня, часто воплощаются в мифологических конях, которые, по-видимому, являются эманациями этого более древнего и смыслоемкого символа.

Общим для многих народов является представление о небесной колеснице бога солнца, запряженной конями. Солнце же является тем небесным огнем, позднейшее почитание которого персонифицировалось в образ бога солнца (наглядно это прослеживается в зороастризме, где Митра затмил собой более древние культы огня).

Огонь был посредником между миром богов и миром людей, конь зачастую выполняет те же функции, являя в своем существе признаки огненной субстанции. Сохранились серебряные блюда, предположительно изготовленные в Грузии, где конь изображен у алтаря огня. В одном сообщении, относящемся ко времени арабского завоевании, описывается храм в Кобадиане (Южный Таджикистан): «В здании (храма) … находились малые и большие алтари огня и бронзовый конь небольшого размера. Жители считали его сошедшим с неба. Он изображен в состоянии движения с поднятыми передними ногами, как бы обращенными к богу». Дальше рассказывается, что когда арабы прибыли к этому святилищу, что бы его уничтожить, то внезапно оттуда вырвался огонь, который сжег прибывших воинов.

На сравнение огня с конем в русских сказках обратил внимание Пропп, особо отметив поразительное совпадение этого персонажа с индийским Agni. Конь-огонь является с дымом из ноздрей, искрами из-под копыт большей частью красной масти, и выполняет функцию переноса героя в некое тридесятое царство, не суть земное. Георгий Победоносец изображается на коне именно красной масти (очень редко в иконографии изображается белая масть коня [белый — знак потустороннего мира).

Сербские песни называют коня огневитым, и игрушечные кони у западных славян раскрашивают в красный цвет.

Лошадь имеет значение огня и света. У одного поэта мусульманского Ренессанса есть строчка: «Примчались кони рассвета в один сияющий день». Еще одним примером этой темы являются огненные кони Гелиоса.

Легенда приписывает лошади свойства, присущие бессознательному человека, что выражено в самой метафоре Кентавра. Туловище человека — его сознание, нижняя часть (круп и ноги лошади) — бессознательное. Лошадь обладает даром ясновидения и сверхъестественного слуха, даром проводника, выводит заблудившихся на верную дорогу. Присущ лошади и дар прорицания. В «Илиаде» лошадь произносит зловещую речь, озвучивая для людей слова покойника, когда того везут хоронить. Конь с человеческими ногами предсказывает Цезарю, что он завоюет мир.

Пегас — источник вдохновения. Крылатый конь Пегас крылат не только в иносказательном смысле, он не только символ поэтического вдохновения, крылья Пегаса возносят его выше даже такого хорошего летуна, как химера. Поэтическое вдохновение обладает не только реальностью, оно становится сверхреальностью.

Образы коня у скандинавов связаны со сменой ритмики суток. Конь-ночь мчится впереди с темной гривой, за ним конь-утро- с него падает пена, покрывая землю первой росой. И замыкает это дерби конь-день — у него светлая грива, которая озаряет землю и воздух.

В Упанишадах конь выражен не только через ритуал жертвоприношения, но и через соотнесенность с календарем. Туловище — год, времена года — другие части тела, суставы — месяцы и полумесяцы, ноги — день и ночь.

С древнейших времен с образом коня отождествляла себя и Русь: «Куда ты несешься, Русь?».

Деревянный дом Севера строился с конем. Верхний контур двухскатного фронтона дома представлял небосвод, по которому двигалось солнце в своем ежедневном движении от востока к западу через священную точку полудня, означенную полотенцем под коньком. Соединение колесовидного солнца с фигурой коня над кровлей подчеркивало динамизм строения, по которому светило ежедневно совершало свой путь от одного нижнего конца кровли вверх к щипцу, к коньку и далее вниз к другому нижнему концу кровли.

Конь также знак войны и победы полководца. Демонстрирует власть над войском. Недаром считалось, что въехать в город на белом коне, значит одержать реальную победу. Многие парады проходили с главнокомандующим на белом коне, который гарцует перед войском.

Боевой конь славян — это, скорее, боевой товарищ и помощник витязя. Он наделен чудесными свойствами и часто выступает в роли волшебного помощника. Он может менять свой вид, превращаясь в звезду, птицу, в муху; встряхнувшись, оборачивается маленьким Коньком-Горбунком.

Конь может дать имя герою, указывает тому на суженую или невесту, предупреждает о различных препятствиях на пути к ней и помогает преодолеть все сложности, перенося героя через безбрежные водные рубежи на край света, где небо и земля сходятся. Он воскрешает убитого богатыря живой водой, вытягивает его из подземной темницы одним волоском своего хвоста.

Образ коня в русских народных сказках берет начало из древних славянских мифов. Славяне почитали коня более других животных, ведь некогда предки большинства народов Евразии вели кочевой образ жизни, и в облике золотого коня, бегущего по небу, им представлялось солнце. Позднее возник миф о боге солнца, едущем по небу на колеснице. Образ Солнца-коня сохранился в убранстве русской избы, увенчанной коньком – изображением одной или двух конских голов на стыке двух скатов кровли в сочетании со знаком солнца. Амулет с изображением конской головы или просто подкова, подобно другим солнечным символам, считались могущественным оберегом.

Самым ярким и колоритным конем в русских сказах является Сивко-бурко. В одном варианте сказки он описывается как конь, у которого «одна шерстинка золотая, другая — серебряная». В другом варианте сказки рисуется не менее впечатляющая картина: «Сивко бежит, только земля дрожит, из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом». Вообще-то насчитывается около 60ти русских вариантов сказки о Сивке-бурке, но эти два наиболее характерны.

Говоря о Cивке-Бурке и вообще о богатырских конях, народные русские сказки прибегают к выражениям, которые всякий раз повторяются слово в слово: «конь бежит — земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей дым столбом, из заду головешки валятся..» А когда садится на коня могучий богатырь и бьет его по крутым бедрам: «..добрый конь осержается, от сырой земли отделяется, поднимается выше лесу стоячего, что пониже облака ходячего; из ноздрей огонь пышет, из ушей дым столбом, следом горячие головешки летят; горы и долы промеж ног пропускает, малые реки хвостом застилает, широкие — перепрыгивает»

Посмотрите — ведь богатырскому коню приданы все свойства грозовой тучи: бурый цвет, необычайная скорость, полет по поднебесью, способность перескакивать через моря, горы и пропасти, выдыхание жгучего пламени и всепотрясающий топот, от которого дрожит самая земля: «Конь бежит — земля дрожит!»

Разнится также описание того, как Иван-дурак стал хозяином Сивки-бурки. В одном сказании он получает коня в дар от покойного отца за то, что исполняет его волю и ночует на могиле старика. В другом Сивко верно служит Ивану взамен за то, что тот, поймав коня когда тот топтал поле с пшеницей, отпускает его. Но в обоих вариантах сказки главный герой становится красавцем после того, как «в одно ухо Сивки залез, а в другое вылез». Затем Иван-дурак на коне едет ко дворцу. Там Сивко-бурко допрыгивает до окна царевны, что не может сделать ни один обычный конь, и Иван достает вышитый портрет (либо кольцо) царевны. Сивко-бурко стал прототипом Конька-горбунка из одноименной сказки Ершова.

Однако в гениальном произведении Ершова прослеживаются мотивы еще одной русской народной сказки. Это «Жар-птица и Василиса-царевна». В этом сказании богатырский конь главного героя стрельца наделен необыкновенной силой, мудростью и магическими способностями. Когда стрелец находит в лесу перо Жар-птицы, богатырский конь предупреждает его не брать находку чтобы не попасть в беду. Стрелец не слушает его, подбирает перо и преподносит его в дар царю. Тогда царь заставляет героя раздобыть ему Жар-птицу, Василису-царевну, платье и кольцо Василисы. Все поручения герою помогает выполнить богатырский конь. Последним заданием для стрельца становится приказ царя окунуться в чан с кипящей водой. Но героя заговаривает конь и стрелец после того, как окунается в кипяток, становится красавцем. Царь же сваривается в горячей воде.

Еще один богатырский конь с силой волшебника – это конь из «Сказки о молодильных яблоках и живой воде». Этого коня Ивану-царевичу дарит баба-яга, но он теряет часть магической силы, когда Иван, вопреки его совету, целует девицу-Синеглазку.

Нельзя обойти вниманием былинного коня богатыря Добрыни Никитича – Бурушку. Бурый цвет коня неслучаен. По народным верованиям коричневый наряду с красным – это цвет крови. В старинных заговорах воплощением крови был «карый конь». Так что Бурушка – это олицетворение сил крови и жизни. Этот конь принимает участие в сражении со Змеем Горынычем вместе со своим хозяином. Он топчет детенышей Змея. В этом сюжете прослеживается мотив еще одной мифической битвы – Георгия Победоносца со Змеем. Конь Георгия тоже помогал ему, затаптывая врага.

Аналогичный сюжет наблюдается в сказке «Иван Быкович». В ней конь богатыря имеет такую силу, что его можно удержать, только сковав цепями. Конь приходит на выручку хозяину в самый критический момент боя, когда Ивану Быковичу грозит неминуемая смерть от змееобразного чудовища. Спущенный с цепи, конь прибегает на место битвы и бьет чудовище копытами.

Зачастую в сказаниях конь выступает дорогим и очень желанным подарком. Отношение к коню как к драгоценному подношению хорошо выражено в сказке «Конь, скатерть и рожок». В ней дурак получает в подарок от волшебного журавля коня, который может превращаться в груду серебряных монет.

Глубокий, до конца неразгаданный смысл, народная мудрость вложила в трех коней из сказки «Василиса Премудрая». Эти кони окрашены в красный, черный и белый цвета и везут на себе всадников таких же цветов. Всадники служат бабе-яге. Она объясняет Василисе, что красный всадник на красном коне – это солнце красное, черный – ночь темная, а белый – день ясный.

Загадочные образы сказочных коней уже много столетий тревожат воображение людей и служат источником вдохновения. .

В виде чудесных коней представлялись все значительные явления природы – ветра, облака и грозовые тучи, быстрый проблеск молнии.

Например, Утренняя Заря (Денница) ведет по узды сияющих белых коней (рассветные облака),отгоняя всех вредоносных созданий огненными стрелами (лучами восходящего солнца). Днем кони становятся красными (рыжими), к вечеру – сивыми(темно-серыми) и Вечерняя Зоря уводит их с небосвода. Ночь же – это вороной(черный) конь. В это время солнечный диск Хорс освещает подземный мир. Звезды и созвездия тоже сравнивали конями, а Млечный Путь с молоком небесной кобылицы. Примечательна связь коней с росой – целебной водой с сильными магическими свойствами. С появлением Солнца роса исчезает, ее выпивают небесные кони.

Кони сравнивались с быстрокрылыми птицами, воплощением всего динамического, буйного, неспокойного и вместе с тем мудрого. Природная мощь коня трудноукротима, поддается только сильному и уверенному седоку. Усмирить дикого коня на метафорическом языке означает приручить саму природу, заставить отдать часть своих безграничных возможностей. У многих народов подобное испытание входило в обряд инициации, который должен пройти каждый мужчина.

Всадник на коне – символ многогранный. Он несет с собой стремительные перемены, часто ведущие к гибели и разрушению. Если светлый конь олицетворяет собой радость солнечного света, то конь черный несет на своей спине саму Смерть. С далекого степного юга приходили орды кочевников и топот лошадиных копыт нес с собой дурные вести. С тех пор вороной огнедышащий конь – это образ всякой беды, демон, служащий темной силе. Вещий Олег погиб от укуса змеи, выползшей из черепа любимого коня князя.

На конях любят разъезжать домовые и прочие дворовые духи. Любимцев своих они ласкают и прихорашивают, а если захотят досадить хозяину – то и укатать до смерти. Священные кони были у каждого крупного языческого святилища. С конями связано множество пословиц и примет. Атрибуты лошадиной упряжи, подковы, колокольчики, конские черепа – все это считалось могущественными оберегами, защитой от бед, залогом удачи и благополучия.

Время коня – конец весны. Цвета – белый, рыжий, сивый, вороной

Пословицы и приметы:

Конь споткнулась на пороге – к беде

Конь воина нюхает – к гибели

Больной бредит о конях – скоро умрет

Ржание коня к добру, но при расставании – к долгой разлуке

Источник