На крыльях в космос: история космопланов

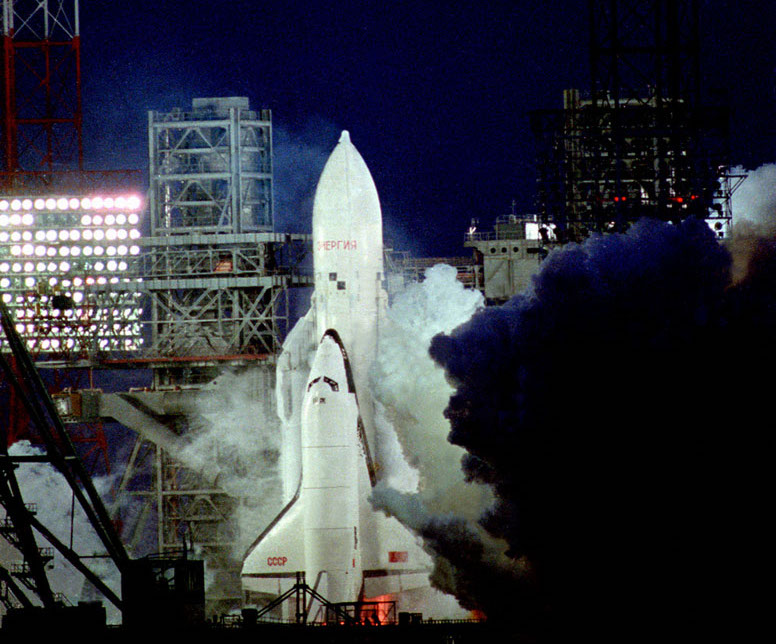

История работ над проектами различных многоразовых авиационно-космических систем насчитывает не один десяток лет. В апреле 1981 года состоялся первый полет на орбиту американского Space Shuttle, а чуть позже в космос полетел крылатый «Буран».

Сегодня многие связывают развитие пилотируемой программы именно с созданием космопланов. Обсуждаются такие проекты и у нас в стране. Тем более, что Россия обладает для этого отличным техническим заделом – успешно реализованной программой «Энергия-Буран».

Космический взлет «по-самолетному»

Практически сразу после первых полетов в космос появилась идея использования крылатых космических кораблей. Разработка самолетов, способных подниматься на большие высоты и выходить в космос, началась еще раньше – в конце 1950-х годов. Первым таким реализованным проектом стал американский гиперзвуковой самолет-ракетоплан North American X-15. Считается, что в 1959 году он взлетел так высоко, что оказался в космическом пространстве.

Впрочем, здесь следует уточнить, что этот факт во многом зависит от того, что именно понимать под космосом. По американским стандартам North American X-15 и его пилоты побывали в космосе 13 раз, потому что именно столько раз они поднимались на высоту более 80 км. По международным законам – только два раза, потому что согласно Международной авиационной федерации (ФАИ) космическим считается полет на высоте от 100 км над уровнем моря. При таких условиях летательный аппарат может стать искусственным спутником планеты, то есть крутиться по орбите вокруг Земли. Спутникам, как известно, крылья не нужны, а вот космическому кораблю они бы не помешали. Так посчитали специалисты NASA и в октябре 1968 года с идеей создания такого корабля обратились к американским космическим компаниям.

Считалось, что многоразовая космическая система в первую очередь позволить значительно снизить расходы на каждый пуск и стоимость полезного груза, выведенного на орбиту. В США началась работа над созданием многоразовой системой, которая получила название «Спейс шаттл» (Space Shuttle).

Первым прототипом «Спейс шаттла» стал «Энтерпрайз», названный так в честь корабля из популярного фантастического сериала Star Trek. Как и корабль из сериала, шаттл «Энтерпрайз» в настоящий космос не полетел, но позволил провести важные испытания на Земле.

Пуск «Колумбии». Фото: NASA / wikipedia.org

Первым действующим космическим челноком стала «Колумбия», чей полет состоялся 12 апреля 1981 года. В этом фактически испытательном пуске, рискуя жизнью, приняли участие два астронавта. Тогда все сложилось удачно. Трагедия с «Колумбией» случилась гораздо позже – в 2003 году на 28 пуске. При крушении погибли семь членов экипажа. Такая же судьба была и у второго космического челнока – «Челленджера». Он выдержал девять пусков, а в 1986 году при своем десятом запуске разбился с восемью астронавтами на борту.

Последний полет по программе «Спейс Шаттл» состоялся в 2011 году. Всего за 30 лет использования шаттлы совершили 135 космических путешествий. Каждая такая поездка обходилась в немаленькую сумму – от 500 млн до 1,3 млрд долларов, а каждый килограмм «космического багажа» стоил около 15 тыс. долларов. В то же время наша одноразовая ракета «Союз» выводила в космос грузы по цене примерно в два-три раза дешевле. Программа «Спейс Шаттл» планировалась как коммерчески выгодная, а в итоге стоимость доставки грузов на орбиту на американских шаттлах оказалась самой высокой за всю историю космических полетов.

«Буран», опередивший время

Неудивительно, что космическая гонка между США и СССР не смогла обойти идею многоразовых космических систем. Наблюдая за деятельностью американских коллег, советские конструкторы обсуждали этот вопрос на самом высоком уровне. Идею крылатых космических кораблей активно продвигало ОКБ-52 во главе с Владимиром Николаевичем Челомеем. В Кремле они представляли свои предложения по созданию космоплана для полета к Марсу и Венере, а также разработке пилотируемых и беспилотных ракетопланов для околоземных полетов.

При этом сама идея возвращения из космоса на крыле находила поддержку не у всех конструкторов. К примеру, Сергей Павлович Королев допускал, что крылатый космоплан может быть незаменимым, например, при посадке на Марс. Но что касается околоземных полетов, то «дорого таскать крылья в космос».

Тем не менее в СССР в 1973 году началась разработка многоразовой космической системы «Энергия-Буран». Специально для реализации программы было создано НПО «Молния» (с 2018 года это объединение входит в группу компаний «Калашников» и продолжает работы по авиационно-космической тематике). Главным конструктором «Молнии» был назначен Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, до этого занимавшийся проектом «Спираль», в рамках которого разрабатывался орбитальный самолет. «Спираль» не получила поддержки у советского руководства и Лозино-Лозинского переориентировали на создание «Бурана».

Г.Е. Лозино-Лозинский (третий слева) показывает процесс сборки «Бурана» правительственной делегации

Г.Е. Лозино-Лозинский (третий слева) показывает процесс сборки «Бурана» правительственной делегации

Работу над «Бураном» можно назвать самой масштабной космической стройкой в истории страны. В ней приняли участие более тысячи предприятий, многие из которых сегодня входят в состав Ростеха. В программе «Буран» большую роль играл Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова (ЛИИ им. Громова), входящий сейчас в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Здесь испытывалась автоматическая система управления, принципиально отличающая «Буран» от челноков пилотируемых человеком.

НПО «Молния» совместно с НПО «Энергия» и ЛИИ им. Громова разработали и построили летно-моделирующие стенды, пункт управления летным экспериментом, несколько летающих лабораторий. Атмосферный участок полета «Бурана» отрабатывался на созданной в НПО «Молния» летающей лаборатории БТС-002 – полноразмерной копии орбитального космического корабля с дополнительными турбореактивными двигателями. Более 20 полетов на БТС-002 как в ручном, так и в полностью автоматическом режиме были выполнены летчиками-испытателями ЛИИ им. Громова.

Остекление кабины и композитные детали «Бурана» были изготовлены на ОНПП «Технология». Тогда специалистами предприятия был изобретен инновационный материал гравимол, способный выдержать до +1650 °С. Можно сказать, что участие «Технологии» в проекте «Энергия-Буран» заложило основы композитного производства у нас в стране.

Кабина «Бурана» разрабатывалась специалистами Экспериментального машиностроительного завода им. В.М. Мясищева, который сегодня входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Здесь же была предложена и создана уникальная система ВМ-Т для транспортировки планера космического челнока и крупногабаритных агрегатов по проекту «Энергия-Буран». В течении нескольких лет транспортные самолеты ВМ-Т «Атлант» совершили более 150 полетов, обеспечивая проведение наземных испытаний, а затем и сам космический полет.

Уникальная парашютная система космоплана была создана в НИИ парашютостроения (холдинг «Технодинамика» ). Специалистами НИИ авиационного оборудования (ныне в составе КРЭТ ) были разработаны комплексы приборной панели корабля, а посадку «Бурана» обеспечили системы производства другого предприятия КРЭТ – «Аэроприбор-Восход».

Приземление «Бурана» на аэродроме Юбилейный 15 ноября 1988 г.

В результате, 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур ракета-носитель «Энергия» вывела космический корабль на околоземную орбиту. «Буран» два раза обогнул планету и приземлился на аэродроме «Юбилейный». Визуально посадка «Бурана» ничем не отличалась от приземления американских челноков. Однако «Буран» произвел свой полет и посадку полностью в автоматическом режиме – советским «шаттлом» управлял не экипаж, а бортовой вычислительный комплекс. Автоматический полет «Бурана» попал на страницы Книги рекордов Гиннесса и до сих пор этот рекорд не побит. К сожалению, первый полет «Бурана» стал и последним.

Подробно о том, как развивалась программа «Энергия-Буран» и чем она удивила весь мир, читайте в этой статье .

Планы для космоплана

На заре создания многоразовых авиационно-космических систем их основным назначением считался менее затратный и более оперативный по сравнению с одноразовыми ракетами доступ в космос. Но, как оказалось, проектирование такой технически сложной системы весьма затратно, да и эксплуатация не всегда экономически выгодна.

В наши дни современные технологии могут предоставить новые возможности космическому взлету «по-самолетному». Это не только организация доставки грузов на орбиту и обратно на Землю. Рассматриваются такие возможности, как трансконтинентальные перелеты, а также развитие космического туризма с пребыванием на орбите в течение нескольких дней и возвращением на аэродром вылета.

фото: Ralf Manteufel / wikimedia.org

Создание авиационно-космических систем сможет стать своего рода платформой для реализации прорывных решений. Проект такого масштаба способен аккумулировать в себе практически весь научный и промышленный потенциал страны с последующим внедрением новых технологий во многих секторах экономики. Такой была и программа «Энергия-Буран», в ходе выполнения которой была создана разнообразная номенклатура военных и гражданских разработок. Сотни этих решений нашли применение в различных сферах. К примеру, системы автоматического пилотирования, разработанные для космоплана, используются в современных истребителях и беспилотниках. Ну и, конечно, они могут стать базой при разработке нового российского космоплана – тема многоразовых крылатых космических кораблей продолжает развиваться.

События, связанные с этим

Телескоп «ТАЛ-Вега»: расширяя горизонты

От ракеты до «Кометы»: самые знаковые проекты «Технологии»

Источник

Звёздные войны, новая эра. В России возродят советский боевой космолёт

Дмитрий Рогозин заявил, что в стране началась разработка многоразового орбитального самолёта, и упомянул «Буран».

В России создадут пилотируемый многоразовый космоплан для работы на низких орбитах, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда». Он напомнил о многоразовой транспортной системе «Энергия — Буран» и о том, что для неё не нашли достойного применения. Вернее, не успели найти до развала Советского Союза.

То, что было создано нашими великими дедами, опередило своё время, но сейчас это время приходит

Между тем, как пояснил позднее изданию «Вестник ГЛОНАСС» неназванный эксперт госкорпорации, речь идёт не совсем об этом советском шаттле. По его мнению, возрождать сам «Буран» бессмысленно, потому что проект оказался не самым удачным: слишком массивным, слишком затратным. Вместо этого, по словам специалиста, пригодится лёгкий небольшой и жаропрочный челнок с хорошими лётными качествами. Он упомянул, что в советские времена такой тоже был — его секретно разрабатывали в НПО «Молния» в рамках программы «Спираль».

Таким образом, мы возвращаемся к широко известному в узких кругах фантастическому «Лаптю» — пилотируемому манёвренному кораблю, который создавали в основном для ведения боя в космосе как истребитель шаттлов.

Это был очередной эпизод в истории многолетнего обмена любезностями и взаимного одалживания уникальных идей.

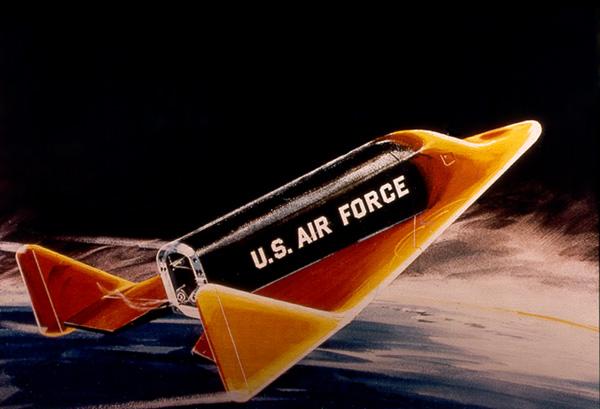

Сначала был американский космический «динозавр» — Dyna-Soar. Формально — сокращённое Dynamic Soaring — «Динамическое парение». Но на самом деле — эффектная игра слов. Так вот, это был орбитальный самолёт-бомбардировщик, он же разведчик, он же перехватчик. И знаете ли, кто был его генеральным конструктором? Вальтер Дорнбергер. Если есть какие-то сомнения, то да. Тот самый Дорнбергер. Было это в конце 50-х — начале 60-х. Для испытаний набрали лучших астронавтов. В том числе Нила Армстронга. Опять же — того самого.

Космический разведчик-перехватчик-бомбардировщик X-20 Dyna-Soar (рисунок). Фото © Википедия

Потом программу закрыли — переключились на освоение космического пространства. Но в СССР к тому времени уже подготовили полноценный содержательный ответ Дорнбергеру — проект многоразового двухступенчатого комплекса: гиперзвуковой самолёт-разгонщик и, собственно, космоплан. Ещё раз: орбитальный самолёт выводится на орбиту не ракетой, а самолётом-разгонщиком, который может взлетать горизонтально и разгоняться до почти 7,5 тысячи километров в час — это в шесть раз быстрее звука. Предполагалось, что этому дуэту даже не нужен космодром — достаточно обычной взлётной полосы.

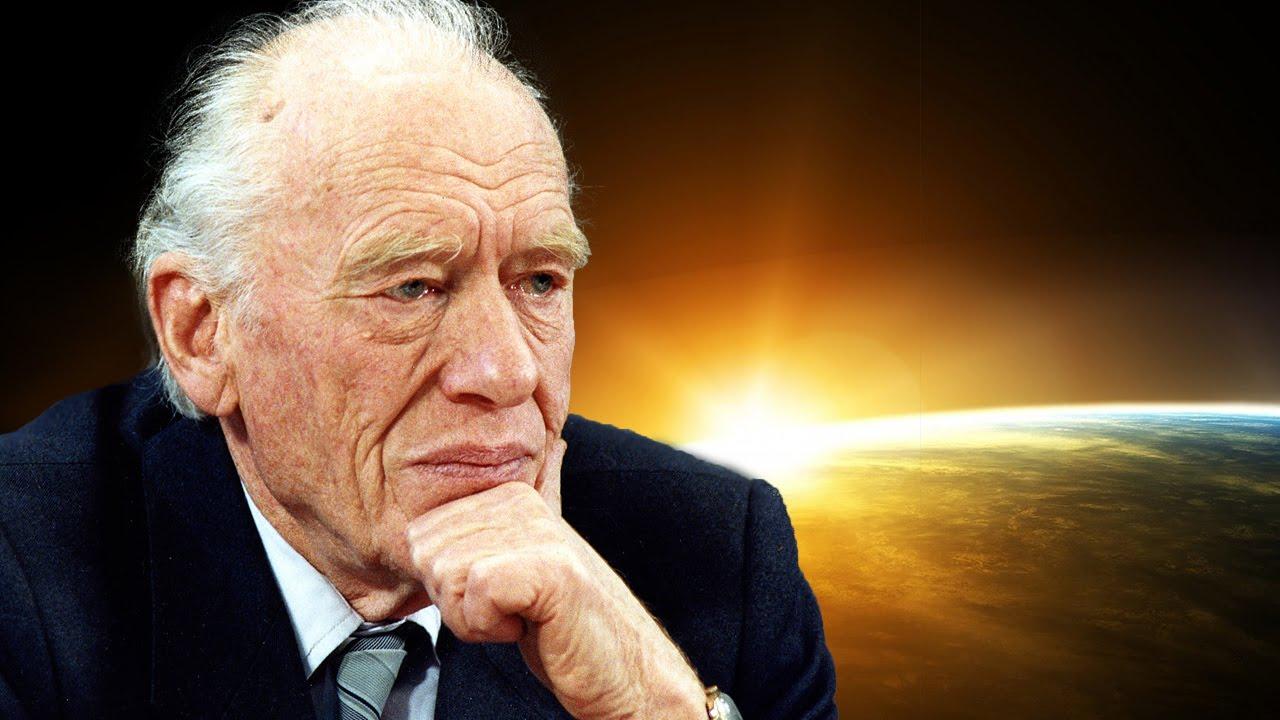

Генеральным. Нет. Гениальным. Гениальным конструктором этой системы был Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. А это как раз тот самый, которого шёпотом за глаза называли «Гневом Евгеньевичем» и у которого в кабинете взрослые люди, высокие профессионалы, падали в обморок. Как потом рассказывала его дочь, он сокрушался об отсутствии в нашей стране военной доктрины и говорил, что постарается её создать.

Один из ведущих разработчиков советской авиационно-космической техники Г.Е. Лозино-Лозинский. Кадр из видео Youtube / ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Так что, пожалуй, в первую очередь о корабле Лозино-Лозинского нужно сказать следующее: это боевой космолёт. Одноместный истребитель, созданный не для тихого и мирного полёта в автоматическом режиме, а для управления лётчиками-асами, для маневрирования в условиях космического сражения. И в этом, как отмечают эксперты, «спейс-шаттлы» с «Лаптем» не шли ни в какое сравнение. Да, кстати, своеобразная форма фюзеляжа — запатентованное решение, которое было выбрано из соображений аэродинамики. Правда, в правительстве нашей страны на тот момент в этом никто не разбирался. Зато в этом очень хорошо по сей день разбираются в правительстве американском — об этом чуть позже.

«Лапоть» мог бороздить космические просторы и проверять, какие аппараты летают над нашей страной и чем они там занимаются. А при необходимости мог уничтожать стратегические объекты противника ядерным ударом. На борту предусмотрена установка шести ракет класса «космос — космос». Прорабатывали и вопрос применения лазерного оружия. Это был наш космический дозор.

Дозвуковой аналог орбитального самолёта системы «Спираль» — МиГ-105.11. Фото © Википедия

Это дозвуковой аналог — МиГ-105.11. Восьмиметровая машина с максимальной скоростью 800 километров в час. Её в 70-е годы испытывали лётчики Пётр Остапенко, Игорь Волк, Валерий Меницкий, Александр Федотов, Авиард Фастовец. Лучшие из лучших.

Изначально это, очевидно, считалось важнейшим делом — речь как-никак шла об обороноспособности космической державы. Разработки велись в обстановке строгой секретности: инженеры не всегда знали, над каким именно проектом трудятся. Лётчикам не всегда говорили, что именно они испытывают. Первые прототипы создавали под псевдонимами БОР.

Ракеты и космос. Главное по теме

Русский «Сокол» для космоса. Российский аналог ракеты Илона Маска может оказаться никому не нужен

13 мая 2020, 17:00

Оружие на орбите. США могут вооружить X-37B «солнечной» пушкой

9 мая 2020, 14:30

«Роскосмос» создаст многоразовую ракету

1 мая 2020, 07:42

Но когда в США в 70-е годы начали строить Space Shuttle, то советскому руководству срочно понадобились точно такие же. Тщетно Лозино-Лозинский пытался донести, что на самом деле эти шаттлы — просто-напросто удобные мишени для его истребителя. Что в стране задолго до американцев создали многоразовый корабль с керамической теплозащитой и уникальной системой аварийного спасения, которая при необходимости «отстреливает» кабину целиком и превращает её в спасательную капсулу.

Министр обороны маршал Гречко ознакомился с проектом и начертал резолюцию, в которой говорилось то ли о «фантастике», то ли о «фантазиях» и содержался призыв заниматься «реальным делом». Это было началом конца.

«Генерал звёздных войн», как потом называли Лозино-Лозинского, согласился сделать отечественный вариант «шаттлов» — систему «Энергия — Буран», но при этом — молча, неофициально — продолжал работу над своим проектом «Спираль».

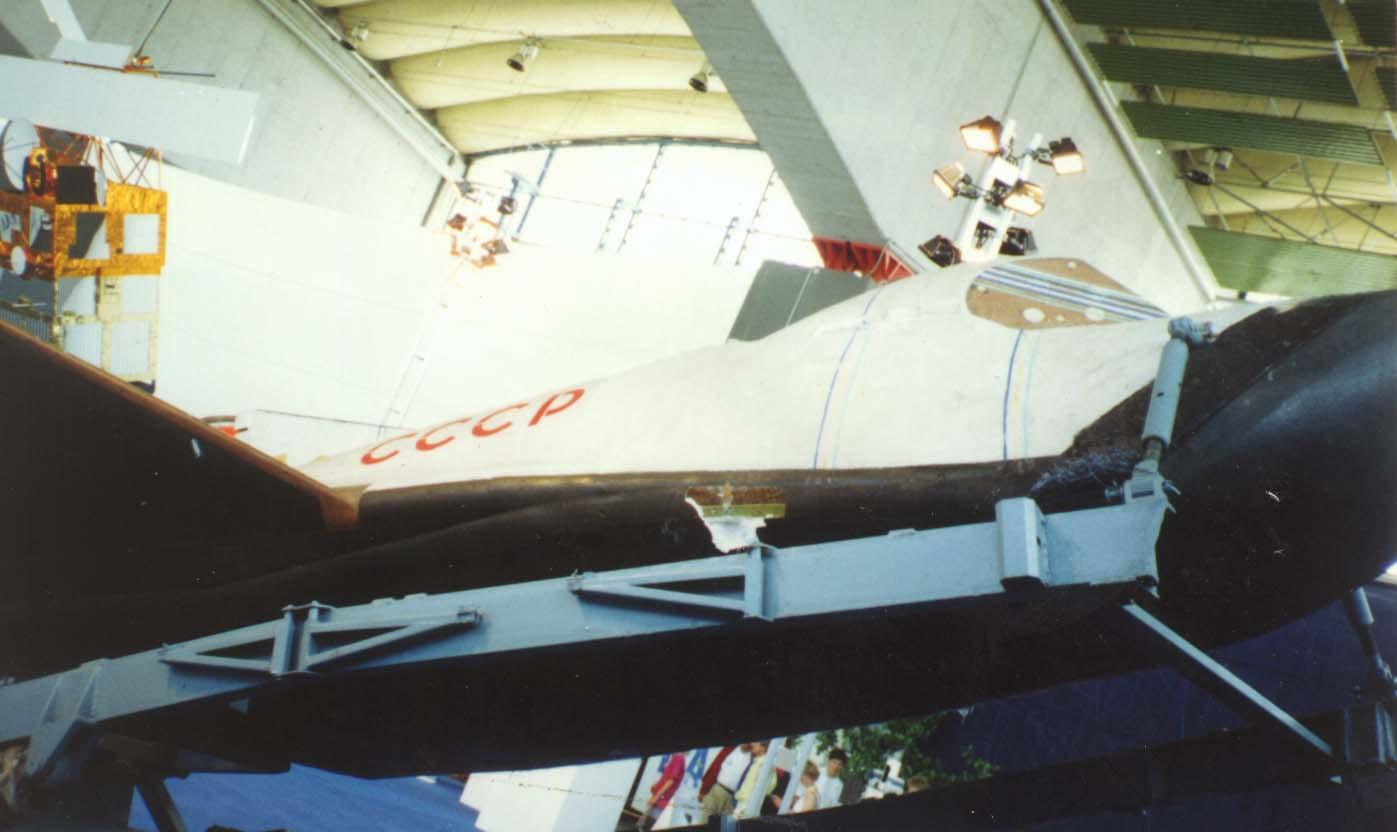

Космический корабль БОР-4 (Космос-1374). Фото © Википедия

Вот его БОР-4, он же Космос-1374. 3 июня 1982 года его вывела на орбиту ракета-носитель К-65М-РБ5. Космоплан совершил полтора витка вокруг Земли и приводнился в Индийском океане, где его ждали советские крейсеры. И не только они. Как рассказывал сам генконструктор, машину надеялись «отхватить» войска НАТО, и им это не удалось только благодаря поразительной точности расчётных характеристик полёта. Однако ВМС Австралии успели изрядно пофотографировать советскую новинку. Эти снимки потом попали в ЦРУ и НАСА.

Надо сказать, что «Бураны» тоже нельзя назвать полностью скопированными версиями «шаттлов». К примеру, американские челноки могли приземляться только на ручном управлении. Советский же аналог 15 ноября 1988 года совершил два витка вокруг Земли и благополучно произвёл посадку полностью в автоматическом режиме, за что и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, это стоило команде авиаконструкторов седых волос: перед запланированным приземлением машина внезапно снова поднялась в небо и ушла в неизвестном направлении. Оказалось, просто был попутный ветер и бортовой компьютер дал команду уйти на дополнительный круг.

Русский «Сокол» для космоса. Российский аналог ракеты Илона Маска может оказаться никому не нужен

Так — на взлёте — и закончилась славная история советских боевых космолётов. К началу 90-х в руководстве страны так и не смогли определиться, зачем, собственно говоря, понадобились «Бураны», на которые потратили баснословные деньги. А про «Лапоть» и говорить нечего. На его затупленный нос и смотреть не пожелали.

Потом, как только началась перестройка, а за ней — полный развал, американцы купили его чертежи. А может, и выкрали — этого я точно не знаю. Но чертежи «Лаптя» пропали

Авиаконструктор, сын генерального конструктора КБ «МиГ» Артёма Микояна

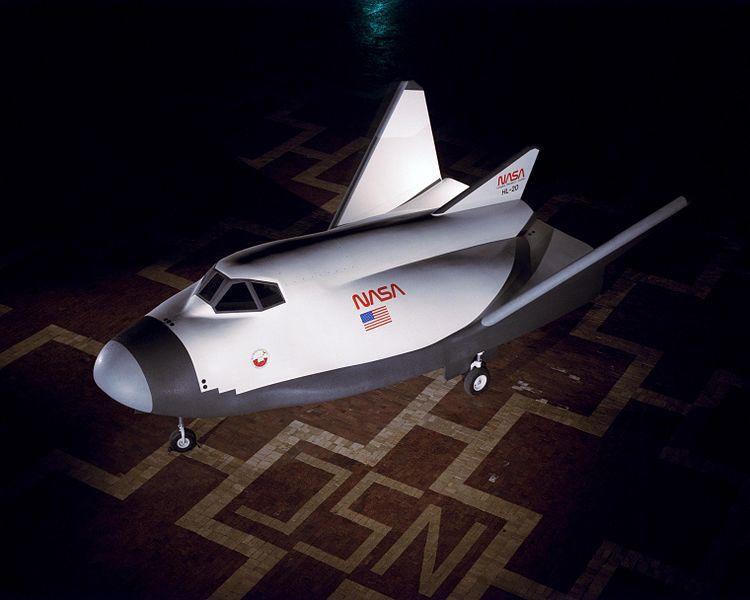

Орбитальный самолёт NASA HL-20. Фото © Википедия

Похоже, в NASA эту конструкцию оценили по достоинству. Сей экземпляр называется Система запуска пилотируемых аппаратов HL-20. Он так и не полетел, но на его основе сделали усовершенствованную версию уже с поэтическим именем Dream Chaser. Следует за мечтой советской космонавтики.

Многоразовый космический корабль Dream Chaser. Фото © Википедия

Один из топ-менеджеров NASA Марк Сиранджело в 2005 году навестил российских инженеров и заявил, что их имена должны красоваться рядом с именами американских конструкторов в списке создателей этого космоплана. Что они ему ответили, неизвестно, но факт заключается в том, что Dream Chaser не самое удачное продолжение «Спирали». Это его «статическая конфигурация». Он выглядит как «Лапоть», взлетает как «Лапоть», но манёвренность советского космолёта осталась мечтой недостижимой.

Впрочем, позже появился ещё один вариант, обратите внимание, тоже с характерным «носом». Это мини-шаттл Boeing X-37 — многоразовый беспилотник, способный летать по орбите годами и свободно маневрировать на высотах от 200 до 750 километров. Официально он якобы отрабатывает некие технологии преобразования солнечной энергии в микроволновое излучение. Российские военные эксперты убеждены, что на самом деле это полноценный боевой и разведывательный корабль — нечто похожее на то, о чём в своё время мечтал генерал-майор Лозино-Лозинский. Кстати, совсем недавно, 17 мая 2020 года, X-37 отправился в очередной полёт на ракете-носителе Atlas V.

Орбитальный самолёт Boeing X-37. Фото © Википедия

В свете всего вышеизложенного такой космолёт представляется совершенно необходимым для российских ВКС, и чем скорее его в стране построят и запустят, тем лучше. Вслух пока говорят только о том, что России нужен многоразовый грузовик для полётов к МКС. Собственно, в этом смысле «Лапоть» тоже бьёт как раз в десяточку: как упомянули в телефильме «Роскосмоса» про Лозино-Лозинского, его космоплан может перевозить до восьми тонн за рейс, а это совершенно беспрецедентно — «Прогрессы» сейчас поднимают примерно по 2,5 тонны.

Больше интересного из мира науки и техники — в телеграм-канале автора.

Источник

Г.Е. Лозино-Лозинский (третий слева) показывает процесс сборки «Бурана» правительственной делегации

Г.Е. Лозино-Лозинский (третий слева) показывает процесс сборки «Бурана» правительственной делегации