Самые холодные уголки Солнечной Системы

Пожалуй, одним из ближайших суровых мест является северный полярный район Марса. В прошлом году исследовательский модуль Феникс наблюдал снегопад в северном районе Марса Vastitas Borealis — Великая северная равнина, где он высадился 25 мая 2008 с целью откопать водный лёд. При помощи своей роботизированной руки Феникс раскопал несколько канав, в которых действительно обнаружил подповерхностный лёд, пролив свет на водную историю Красной Планеты. Помимо лёгких снегопадов, Феникс наблюдал иней, формирующийся на марсианской поверхности с началом зимы в северном полушарии – предположительно, модуль покрыт льдом и инеем с того времени, как НАСА потеряло с ним связь в ноябре 2008.

(Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Texas A&M University)

Озёра жидкого метана и этана предположительно усеивают поверхность этой сатурнианской луны с более суровыми условиями, чем наша Антарктика. Но, несмотря на холод, ветер, дождь и тектонические процессы на Титане делают его одним из ближайших аналогов Земли в солнечной системе, считают учёные. Тогда как при средней температуре поверхности спутника минус 190 градусов Цельсия вода остаётся в твёрдом состоянии, жидкий метан и этан существуют и могут обеспечивать приют для жизни.

Вместо осадков, выпадающих на поверхность, у холодного спутника Сатурна Энцелада есть гейзеры газообразной воды, которая извергается на его поверхность – процесс под названием криовулканизм. Учёные не пришли к общему мнению относительно точного состава спутника и плюмов, вырывающихся на его поверхность. Некоторые утверждают, что на Энцеладе существует ледяной поверхностный слой, под которым находится вода, в то время как, по мнению других, спутник представляет собой ледяное тело из твёрдого льда и камня.

На рисунке изображён космический аппарат Кассини, приблизившийся к внутреннему спутнику Сатурна Энцеладу для изучения плюмов из гейзеров, которые извергаются из гигантских трещин в южной полярной области. (Karl Kofoed)

Спутник Юпитера Европа – это тоже ледяной мир, покрытый коркой водного льда (с температурой около минус 184 градусов Цельсия), под которой предположительно может находиться океан жидкой воды. Ледяная поверхность Европы отлично подойдёт для зимних катаний на коньках, она одна из самых гладких в солнечной системе, с незначительными трещинами и разломами и несколькими кратерами. Но, несмотря на ледяную корку и низкую температуру поверхности, некоторые учёные полагают, что тепло от внутреннего динамо-механизма и приливно-отливные силы Юпитера могут поддерживать океан достаточно тёплым для существования жизни.

Эти объекты солнечной системы совсем не кажутся холодными, когда периодически вспыхивают в ночном небе, но на самом деле это скопления пыли, водного льда и кусочков камня. Эти “грязные снежки”, как иногда их называют, родом из самых отдалённых окраин солнечной системы – пояса Койпера и облака Оорта. Когда их орбита приближается к Солнцу, у комет формируются их характерные хвосты, а летучие вещества в них испаряются солнечным излучением – но во внешней солнечной системе они похожи на ледяные куски вещества, оставшиеся от формирования солнечной системы.

Седьмая планета от Солнца и один из четырёх газовых гигантов в солнечной системе, Уран иногда ставится в категорию под названием “ледяные гиганты”, вместе со своим соседом Нептуном. Атмосфера Урана, состоящая из водорода, гелия и воды, аммиака и метанового льда – самая холодная из всех планет в Солнечной Системе, с самой низкой температурой минус 224 градуса Цельсия.

В начале этого года учёные определили, что атмосфера Плутона теплее, чем предполагалось ранее, где понятие тепло – относительно. Воздух над поверхностью карликовой планеты по прежнему ледяной – минус 180 градусов Цельсия, а его поверхность – минус 220 градусов Цельсия. После того, как Плутон был лишён статуса планеты в 2006, он относится к классу космических тел, известных как объекты пояса Койпера, который простирается на расстояние в 100 раз дальше, чем расстояние от Солнца до Земли.

Рисунок, изображающий, как может выглядеть Плутон согласно новым атмосферным исследованиям. На поверхности показаны участки чистого метана. (ESO/L. Calçada)

При том, что все окружающие нас миры намного холоднее, чем любое место на Земле, одним из самых холодных мест в космосе является сам космос. Космическое микроволновое фоновое излучение, которое пронизывает вселенную (и является остаточной энергией от теоретического Большого Взрыва), имеет температуру минус 270 градусов Цельсия.

Космический аппарат Планк

Самое ледяное место в космосе всё же не ледяная комета, и даже не сам космос, это нечто, созданное человеком: исследовательский аппарат Европейского Космического Агентства Планк. На пути к своей финальной орбитальной точке – где он будет наблюдать остаточное излучение от теоретического Большого Взрыва – телескоп охладился до температуры минус 273,5 градусов Цельсия. Эта температура всего на 0,1 выше абсолютного нуля, самой низкой теоретически возможной температуры в нашей Вселенной.

Полярные кратеры Луны

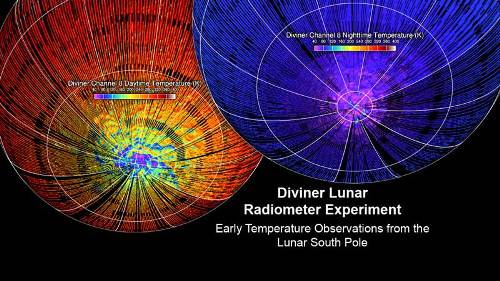

Как ни парадоксально, самым холодным естественным известным местом в солнечной системе является не какой-нибудь удалённый объект, движущийся в поясе Койпера, а напротив, он находится намного ближе к Солнцу. В сентябре новый орбитальный исследовательский аппарат LRO измерил температуру кратеров, находящихся в постоянной тени на южном полюсе Луны (где другой модуль LCROSS обнаружил залежи водного льда, после того как совершил жёсткую посадку в кратер в октябре). Инструменты на борту LRO выяснили, что в кратерах ртутный столбик опускается до температуры минус 238 градусов Цельсия – даже холоднее, чем поверхность далёкого Плутона.

Дневная и ночная лунная температура в Кельвинах, записанная при помощи инструмента Diviner на борту исследовательского орбитального аппарата LRO, НАСА. 17 сентября 2009. (Изображение: NASA/UCLA)

Источник

Ледяное Солнце. Из чего же состоит наше светило

Ну чем не планета?

Солнце тоже когда-то было планетой и по мере своего развития оно начало излучать свет. Говорят, что теория о том, что сначала идет звезда, а потом превращается в белого карлика ошибочна и на самом деле последовательность выглядит следующим образом.

Сначала есть планета, которая светит только отраженным от звезд светом, потом она начинает излучать свой слабый свет и становится белым карликом, а потом по мере роста яркости своего излучения и увеличения, превращается в звезду.

А, теперь обратимся к очень интересной новости за 2006 год.

Анализ обстоятельств сверхмощной вспышки на Солнце, произошедшей 5 декабря 2006 года, принес большие неожиданности.

Исследовательская группа NASA под руководством доктора Ричарда Мевальда (Richard Mewaldt) из Калифорнийского технологического института проанализировала обстоятельства одной из самых мощных за последние 30 лет вспышки на Солнце, произошедшей 5 декабря 2006 года. Её мощность была оценена как Х9.

Незадолго до вспышки, 25 октября 2006 года, NASA вывело в космос группировку из двух идентичных аппаратов STEREO. Установленная на них аппаратура позволила существенно детальнее изучить процессы, связанные с выбросами вещества при вспышках.

Оказалось, что они очень плохо согласуются с текущей теорией Солнца.

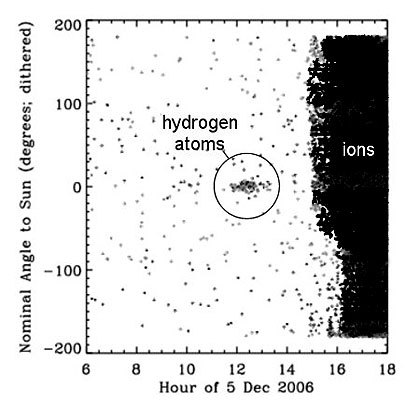

Час спустя после вспышки 25 октября 2006 года аппаратура одного из спутников зафиксировала поток выброшенного вещества. Оказалось, что он состоял исключительно из неионизированных (а значит, холодных) атомов водорода – в нем не было даже гелия. Продолжительность выброса составила около 90 минут.

Выброс был зарегистрирован только одним аппаратом, что говорит о его узконаправленности.

Затем наступила пауза, длившаяся 30 минут.

И только после этого аппарат зарегистрировал то, что, собственно говоря, и ожидали увидеть учёные – поток ионизованной плазмы водорода, гелия, кислорода, железа.

Динамика частиц по данным группировки STEREO 5 декабря 2008 года. По оси абсцисс — время суток (в часах). По оси ординат — условное угловое распределение потока частиц в плоскости эклиптики (от минус 180 до 180 градусов). Виден компактный (во времени и в пространстве) выброс атомов водорода, вслед за которым последовал распределённый в пространстве выброс ионизованной плазмы различных элементов. Причины узконаправленности потока в настоящее время неясны. Изображение NASA

Вероятно, узконаправленные выбросы холодного вещества в атомарном состоянии всегда предваряют выбросы плазмы после вспышек на Солнце, по крайней мере мощных – прежде же они попросту не были известны из-за малой вероятности их регистрации.

Феномен выброса холодных атомов, предваряющего собственно поток плазмы, плохо согласуется с текущими моделями Солнца и требует объяснения.

Проще всего было бы предположить, что на Солнце имеется водород в атомарном состоянии. Однако такая гипотеза потребует слишком коренного пересмотра текущей теории «горячего Солнца», а вместе с ним – и природы процессов выделения им энергии.

Группа доктора Мевальда предположила, что в данном случае холодные атомы водорода образовались из плазмы при рекомбинации протонов и электронов. Двухчасовая же задержка в приходе ионизированной плазмы вызвана её сложным движением в магнитном поле светила. В это же время уже рекомбинировавшие атомы водорода двигались по более короткой траектории, что обусловило временную задержку между двумя потоками вещества.

Насколько такая гипотеза правдоподобна, судить трудно. Она, в частности, вряд ли способна объяснить формирование столь узкого потока атомов, и полное отсутствие в первичном выбросе более тяжёлых атомов.

Неожиданно выявленный факт способен помочь понять природу процессов, происходящих на Солнце и обуславливающих выделение энергии – она пока что далека от объяснения. Тем не менее, это задача исключительной важности – энергия Солнца обеспечивает существование биосферы Земли.

КОНЦЕПЦИЯ ХОЛОДНОГО СОЛНЦА

Основное внимание данной статьи направлено на то, что такое Солнце и какие процессы протекают внутри него. С философской точки зрения в познании природы существуют два направления. Первое направление тяготеет к теоретическим доказательствам с помощью формул и алгоритмов, а затем эксперимент. Другое направление тяготеет к приобретению знаний эзотерическим путм в состоянии медитации, которые не добывают, а получают извне.

Например, этой концепции придерживался Макс Гендель, который полученные им знания в состоянии «озарения» изложил в работе «Космологическая теория розенкрейцеров», где он утверждает, что Солнце и его система были созданы искусственно и поэтапно. Сначала Солнце, а потом все планеты. Вс это создавалось специально как некий инкубатор под человечество. Мы, в основном, будем придерживаться первого направления.

Всем нам известно, что органический и неорганический мир нашей планеты обязан той энергии, которую получает он от Солнца. Поэтому человечество всегда интересовали вопросы, откуда бертся энергия Солнца, за счт каких источников она вырабатывается и на сколько е хватит. В работе[2] изложено ряд гипотез по внутрисолнечным процессам. Одна из последних — это протекание термоядерных водородно-гелиевых реакций. Эту гипотезу прописывает Г.Бете, которую он выдвинул в 1947 году и которая получила название «протоно-протонной реакции». В результате этой реакции из четырх ядер водорода образуется одно ядро гелия, а также такие элементарные частицы как позитрон, нейтрино и квант энергии. При этом на одно ядро гелия выделяется около 26 мэв энергии.

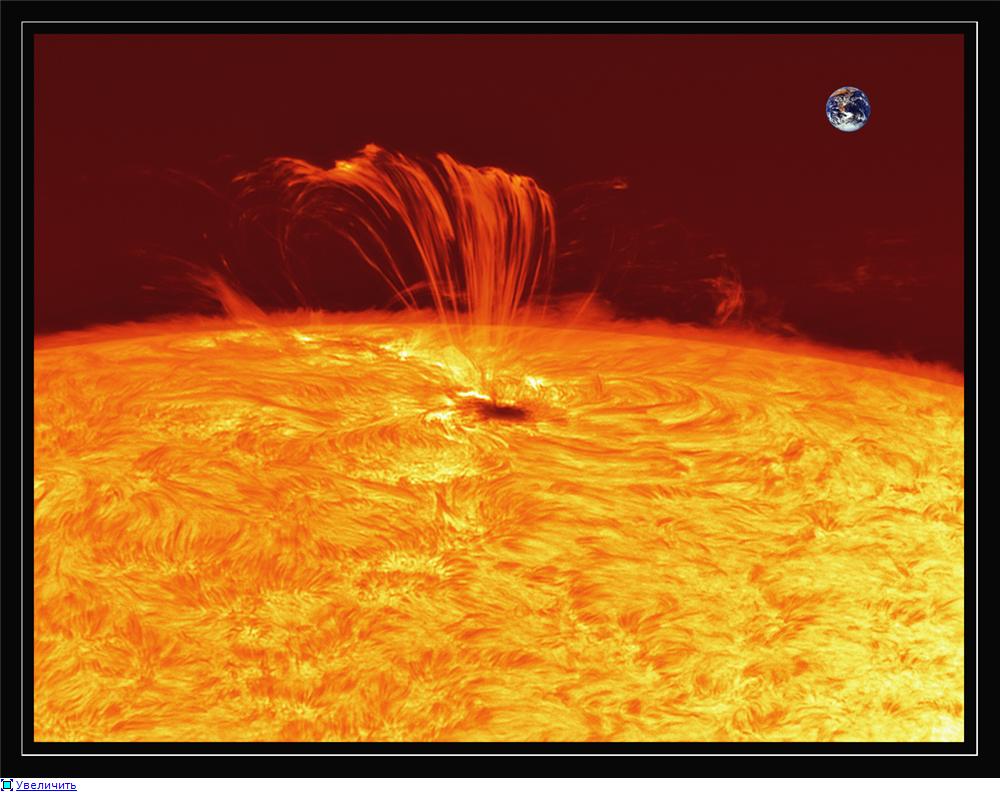

По современным представлениям реакции протекают внутри Солнца в шаровом объме с радиусом 0,3R, где R — радиус Солнца. В этом объме температура достигает 14 млн град. К. Затем в объме с радиусом от 0,3R до 0,8R перенос энергии идт путм «переизлучения». В объме от 0,8R до R происходит «конвективный» теплообмен, который заканчивается «фотосферой» с е толщиной 300-400 км. Поверхностная температура «фотосферы» составляет примерно 5000-6000 град. К. Затем на расстоянии 12-15 тыс. км с толщиной около 600 км расположена «хромосфера», где температура в нижнем слое около 5000 град. К, а в верхних слоях она возрастает до 150000-200000 град. К. Далее идт солнечная «корона», внутренняя область которой удалена на расстоянии одного радиуса Солнца. Температура в «короне» достигает до 1 млн. град. К. Однако, по внутрисолнечным процессам появился ряд противоречивых данных.

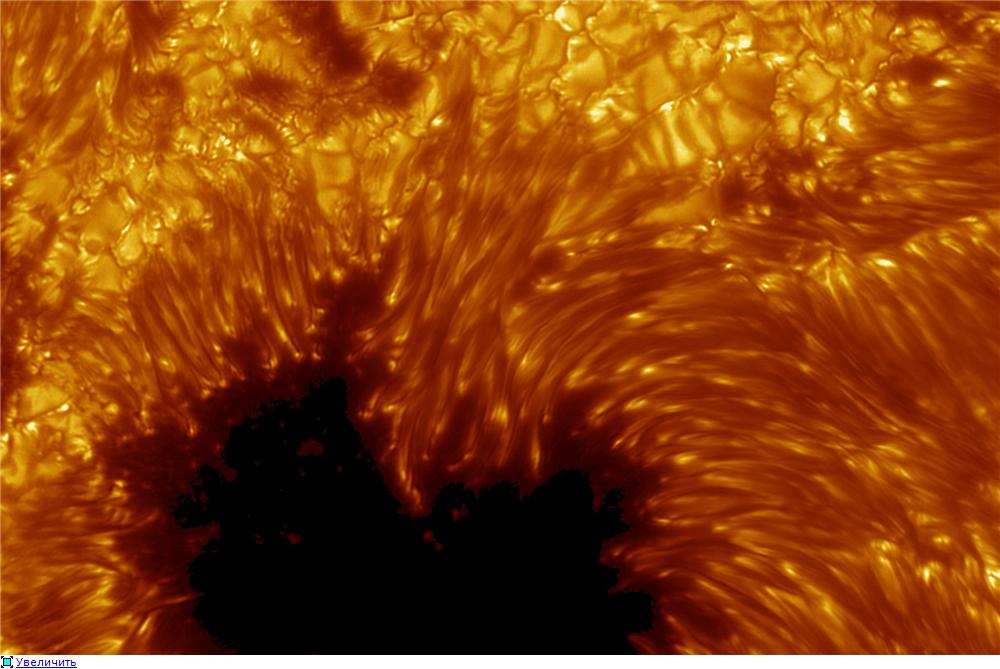

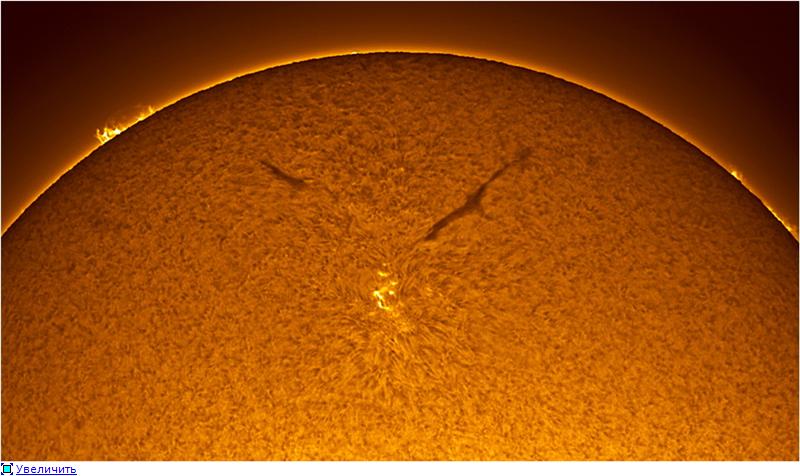

Первое. Наблюдения за поверхностью Солнца показали, что его вращение вокруг собственной оси совершается ни как тврдое тело, а как «слоный» пирог. Измерения показали, что скорость вращения слов на широтах 5-6 град. составляет 25,5 суток; на широтах 15 град. — 26,5 суток; на широтах 30 град. — 31 сутки; на широтах 60 град. — 35 суток, которая и остатся на этом уровне до 90 град. По законам газовой динамики, такие изменения в скоростях вращения порождают вихреобразовательные течения, которые зарегистрированы по поверхности «фотосферы» в виде «супергранул» и «гранул», которые имеют вид пчелиных сот или кипящего риса с размером 100-300 км. Замеры магнитных полей на солнечной поверхности показали, что в центральной части «гранул» напряжнность составляет около 1 Гс, а на перифериях «гранул» до 20 Гс. В годы активного Солнца появляются «тмные пятна», напряжнность магнитных полей возрастает до 20-30 тыс. Гс и снижается температура до 4500-4800 град. К. Такие резкие изменения связаны с упорядочением течений газовой среды и, как следствие, частичного превращения тепловой энергетики в энергию магнитного поля. При термоядерных реакциях внутри Солнца протекание таких процессов маловероятно.

Вторым противоречивым обстоятельством является открытие, которое было сделано сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории в 1974-75 г.г. Там было зарегистрировано то, что солнечный «шар» как бы «дышит», т.е. совершает пульсирующие колебания по радиусу с периодом 160 минут и амплитудой 10 км без изменения температуры поверхностного слоя. Здесь следует отметить, что колебания с периодом 9600 секунд (160 мин.) были зафиксированы в работе [3]. Опыты проводились в земных условиях, а эти колебания, присущие торсионным полям и генерируются Солнцем при его вращении.

Третье. Это «дефицит» нейтрино. Сущность его заключается в следующем. В «протоно-протонных реакциях» внутри Солнца должен формироваться сильный поток нейтрино до ста миллиардов на 1 см2, который должен устремиться к Земле. В 1946 году Б.Пантекорво предложил нейтринную «ловушку». Вкратце она представляет из себя следующее. Солнечное нейтрино, которое поступает на Землю, должно провзаимодействовать с изотопом хлор-37, в результате чего должны получиться изотоп аргон-37 и электрон. За решение этой задачи взялся американский физик-экспериментатор Р.Дэвис. Он взял мкость (400 м3) и заполнил е четырххлористым углеродом, который содержит хлор-37. Эту мкость он разместил в старой шахте на глубине 1,5 км под Землй. В результате этого эксперимента Р.Дэвису удалось зарегистрировать даже минимальное количество солнечных нейтрино. В связи с этим гипотеза о термоядерных реакциях внутри Солнца подверглась большому сомнению. Имеются и другие противоречивые данные, которые можно найти в специальной литературе. В связи с вышеперечисленными противоречиями возникла концепция «холодного» Солнца. Доказательство будет вестись от обратного. Полагаем, что температура ядра Солнца состоит из «гелиевого» ядра с температурой Т0, так и в обратном DS0 связан с такими фазовыми переходами: тврдое-жидкое-газообразное и плазменное состояния. Где имеют место турбулентная вязкость, соударение частиц, диссоциация и ионизация; что ведт к росту температуры. Убыль энтропии DS

ЗХЖ по материалам из свободно распространяемых источников

Источник