Российский космос 21 века

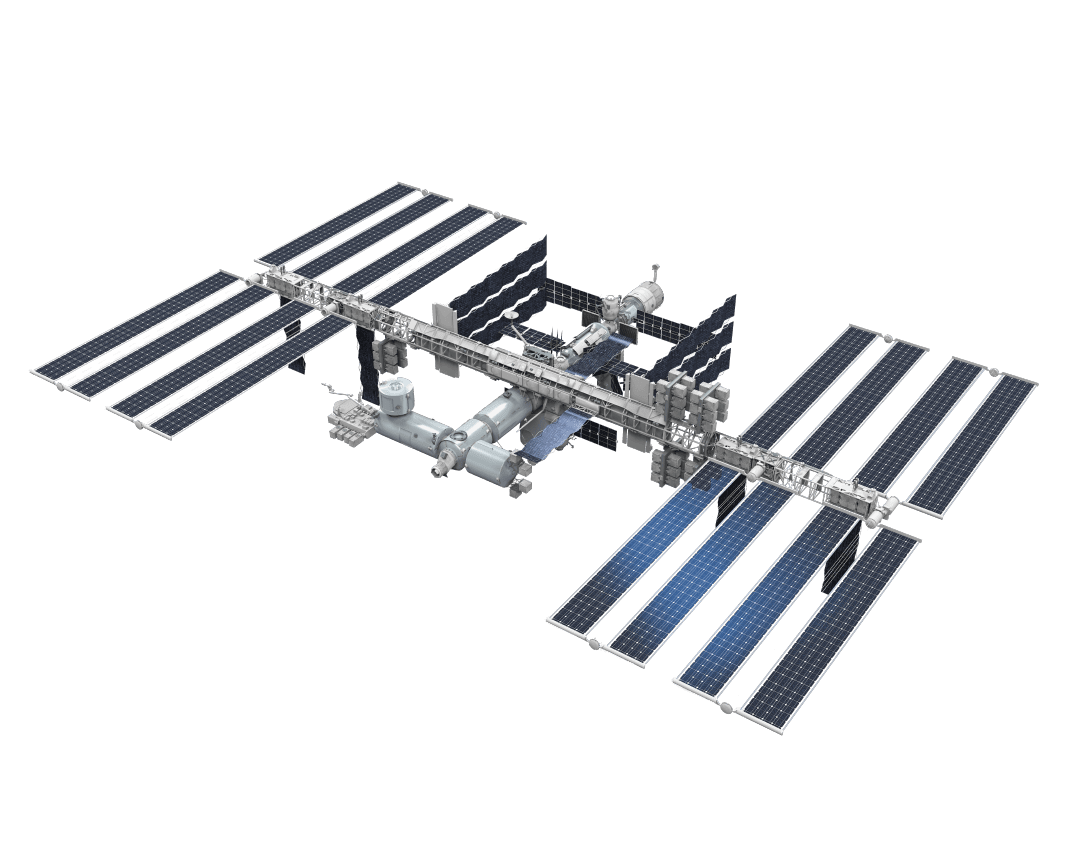

Уже семь лет наши «Союзы» — единственное средство доставки космонавтов всех стран на Международную космическую станцию.

Планируется поддерживать работу Международной космической станции как минимум до 2024 года, дальнейшие планы будут еще обсуждаться. На МКС все больше развиваются коммерческие научные эксперименты. В частности, «3Д Биопринтинг Солюшенс» совместно с Роскосмосом планирует разработать и использовать здесь магнитный биопринтер, способный производить человеческие ткани и части органов. Часть из них можно напечатать и на земле — в 2016 году ученые заявили о «печати» щитовидной железы мыши. Но невесомость потенциально позволяет печатать органы, которые под действием гравитации просто сложились бы и слиплись, — например, сердце.

Доставка космонавтов на МКС — это не просто двухдневная «прогулка в космос». Все члены экипажа, включая представителей иностранных космических агентств, проходят тренировку по действиям в запланированных и нештатных ситуациях, например, при аварийной посадке в ненаселенной местности. Они также изучают оборудование российского сегмента станции, транспортных кораблей, оборудование и снаряжение, порядок действий в нештатных ситуациях.

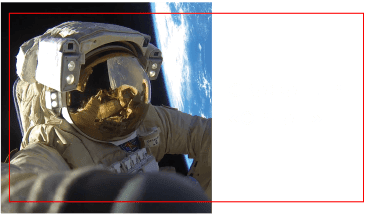

Работа, которую уже много лет ведут на МКС российские космонавты, совсем не похожа на простой «орбитальный извоз». Космонавты действуют в ситуациях, которые, если даже и случались ранее, повторяются на новом, более сложном уровне. Например, 6 февраля российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили рекорд по длительности работы в открытом космосе в российском скафандре «Орлан». Они пробыли вне станции 8 часов 12 минут и заменили модуль системы связи, который был установлен еще при создании МКС и не предусматривал демонтажа, поэтому работа была непростой.

кооперация

в космосе

Российский космос ассоциируют с доставкой космонавтов на МКС. Но это лишь одна из длинного списка задач, которые выполняет Роскосмос и предприятия Госкорпорации, чтобы изучить Землю, окружающие небесные тела и сделать жизнь на Земле более комфортной. Российской космической отрасли предстоит заработать средства на новые космические программы, модернизировать ракеты и корабли, чтобы человечество могло оставить след на других планетах. Уже сейчас разрабатываются многоразовые ракеты, космические корабли нового поколения и автоматические станции, которые полетят в дальний космос.

Развивающиеся страны, которые еще не готовы тратить средства на создание собственных космических средств, могут воспользоваться преимуществами спутниковой связи через российские каналы, а также услугами дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Регулярное наблюдение территорий позволяет учитывать природные запасы, улучшать состояние сельского хозяйства, своевременно показывать и предсказывать природные катастрофы. Благодаря Роскосмосу смогли приобщиться к космическим исследованиям и страны с развивающейся экономикой: Алжир, Бахрейн, Боливия, Египет, Индия, Иран, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Непал, Пакистан, Судан, Эквадор и другие.

Те государства, которые уже способны создать свои спутники, например, модные сейчас и относительно простые в исполнении кубсаты, могут воспользоваться услугами Роскосмоса по их выведению на орбиту. Преимущество российской корпорации — регулярность пусков, благодаря которой можно присоединиться к уже запланированной миссии и таким образом снизить стоимость запуска. Отправка спутников на низкую околоземную орбиту может осуществляться непосредственно с МКС во время выхода космонавтов в открытый космос.

У России есть обязательства по участию в работе «Коспас-Сарсат», международной спутниковой системы поиска и спасения судов и самолетов, терпящих бедствие. При аварии судна или самолета, оснащенного специальным автоматическим буем, подается сигнал SOS, который принимается космическим аппаратом. Затем определяются координаты места бедствия и через спутник передаются в службы спасения, что позволяет их ретранслировать практически из любой точки Земли. Система, образованная в 1977 году СССР, США, Канадой и Францией, во многом полагалась и полагается на отечественную инфраструктуру, однако для улучшения позиционирования используются и навигационные группировки ГЛОНАСС и GPS.

ГЛОНАСС — одна из крупнейших в мире систем спутниковой навигации.

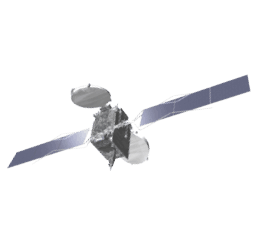

Исследования космоса — большая и важная работа, о которой любят рассказывать СМИ. Но пока главное, что делает человечество в космосе, — это исследование родной Земли и обеспечение связи и навигации. Занятие более тихое, но необходимое: так мы улучшаем жизнь на собственной планете, повышаем уровень жизни и безопасности каждого человека. ГЛОНАСС — одна из крупнейших в мире систем спутниковой навигации. Их прием на аппаратном уровне обеспечивается чипами большинства мобильных устройств. Система работает наряду с американской GPS, при этом ГЛОНАСС обеспечивает более точное позиционирование в северных широтах Земли, помогая улучшать логистику и инфраструктуру компаниям всего мира. А еще ГЛОНАСС работает с китайской системой Бейдоу, подписано соглашение о совместной деятельности.

Исследования космоса – большая и важная работа, о которой любят рассказывать СМИ. Но пока главное, что делает человечество в космосе, – это исследование родной Земли и обеспечение связи и навигации.

Советский Союз первым отправил и успешно посадил автоматические космические аппараты на Венеру, но большинство миссий к Марсу и его спутникам преследовали неудачи

На марсоходе установлен комплекс научной аппаратуры, где также будет два российских прибора: ИСЕМ и АДРОН-МР. Главная цель исследований — непосредственное изучение поверхности и атмосферы Марса в окрестностях района посадки, поиск соединений и веществ, которые могут свидетельствовать о возможном существовании на планете жизни.

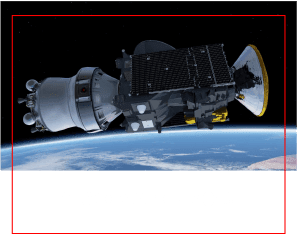

Ученые продолжают искать следы существующей или существовавшей там жизни, изучают этапы формирования планеты. Schiaparelli, созданный европейскими коллегами Роскосмоса, не смог опуститься на Марс. В этой части миссию постигла неудача — Марс подтвердил свою неуступчивость исследователям. Но в 2020 году планируется вторая часть миссии «ЭкзоМарс». Роскосмос снова предоставит для запуска ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которая доставит к Марсу российскую посадочную платформу с европейским автоматическим марсоходом на борту. При разработке посадочной платформы задействован опыт, накопленный по итогам мягких посадок советских космических аппаратов на Венеру, Луну и Марс. Также в миссии будут использоваться российские компоненты для исследования параметров атмосферы и поверхности Красной планеты. После схода марсохода платформа начнёт работать как долгоживущая автономная научная станция.

Научные задачи орбитального модуля TGO — регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, который может вырабатываться живыми существами. Еще он производит картирование распространенности водяного льда в верхнем слое грунта с высоким пространственным разрешением и стереосъёмку поверхности. На аппарате установлено два европейских и два российских прибора. В нашей стране созданы спектрометрический комплекс АЦС (ACS — Atmospheric Chemistry Suit, комплекс для изучения химии атмосферы) и нейтронный детектор высокого разрешения ФРЕНД (FREND, Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector).

Следующим этапом совместного освоения космоса может стать лунная орбитальная станция DSG. Перемещение с орбиты Земли к окололунной орбите значительно меняет окружающие условия. Так, окололунная станция будет лишена воздействия магнитного поля Земли, которое защищает людей от космической радиации. Это требует продолжения работ по средствам защиты, которые ведутся в том числе и на МКС сегодня.

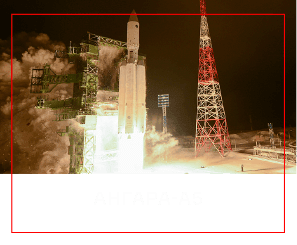

Советский Союз первым отправил и успешно посадил автоматические космические аппараты на Венеру, но большинство миссий к Марсу и его спутникам преследовали неудачи. Объединив усилия с партнерами, Роскосмос вместе с Европейским космическим агентством (ЕКА) организовал миссию «ЭкзоМарс». Соглашение о проекте и исследовании других тел Солнечной системы стороны подписали весной 2013 года, а уже 14 марта 2016 года была запущена первая миссия «ЭкзоМарс-2016»: отечественная ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» доставила к Красной планете орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) для изучения атмосферы и поверхности Марса, а также посадочный модуль Schiaparelli для отработки технологий посадки.

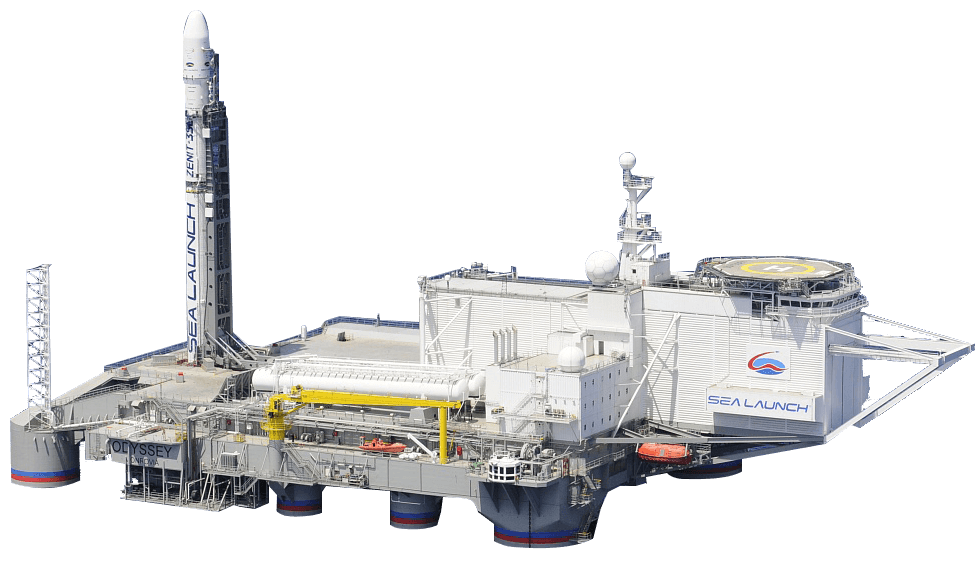

S7 Space планирует использовать плавучий космодром «Морской старт» для запусков с экватора, что позволяет вывести большую нагрузку при меньших расходах.

Помимо традиционных коммерческих запусков планируется привлечь внебюджетные средства за счет создания совместно с партнерами с рынка венчурного фонда и реализации коммерческого проекта в области дистанционного зондирования Земли на базе проекта «Цифровая Земля», запущенного в 2017 году.

Основная задача — постоянное наблюдение практически всей поверхности Земли с высоким разрешением менее 1 м и создание ее цифровой копии, для чего к 2025 году Роскосмос планирует также нарастить отечественную орбитальную группировку. В анализе изображения и реализации услуг на его основе могут принять участие те российские компании, которые традиционно сильны в обработке геоинформационных данных и создании приложений для конечных пользователей. Это позволит Роскосмосу и партнерам наращивать свою долю на рынке ДЗЗ в конкуренции с иностранными игроками. Объем рынка оценивается сейчас в 2 млрд долларов с кратным увеличением в ближайшие годы.

В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин указал на необходимость коммерциализации результатов космической деятельности. Это позиционируется как переход от советской системы к рыночным принципам. Но для роста прибыли нужны и изменения законодательных и административных условий.

И сейчас уже идет плодотворное сотрудничество. В частности, с частной космической компанией «С7 Космические транспортные системы». После получения необходимых разрешений частная космическая компания с российскими корнями планирует использовать приобретенный ею плавучий космодром «Морской старт» для запусков с экватора, что позволяет вывести большую нагрузку при меньших расходах. Созданы и работают совместные компании с предприятиями Роскосмоса. Так, РКС создал СП с Airbus Defence and Space по производству электроники — «Синертек», Главкосмос — СП с частной компанией «Космотрас» — «Главкосмос Пусковые услуги» по запуску ракет-носителей «Союз», у Центра им. Хруничева есть дочерняя американская компания ILS, которая продвигает запуски тяжелых ракет «Протон-М» на мировом рынке, а НПО «Энергомаш» и Pratt & Whitney создали СП «РД АМРОСС» по продаже российских двигателей РД-180 на американском рынке.

Новые возможности дает создание акционерного общества, например, из АО «Центр им. Хруничева». Компания производит самые мощные отечественные ракеты-носители «Протон» и разгонные блоки к ним, а также отвечает за разработку современной отечественной ракеты «Ангара». Недостаточно высокая экономическая эффективность привела к острой ситуации в конкуренции с западными компаниями, производящими частные коммерческие запуски.

Переход в форму акционерного общества должен улучшить логистику, контроль над технологическими процессами и экономическими показателями предприятия и, как следствие, вернуть конкурентоспособность.

Входящие в Роскосмос предприятия реформируются, у них меняется форма собственности на акционерные общества, что дает большую свободу в экономической деятельности, и как следствие — происходит постепенное улучшение показателей. Также госкорпорация отвечает за эксплуатацию космодромов Байконур и Восточный и привлечение внебюджетных средств на развитие отрасли. Планируется увеличить доходы от коммерческих пусков и нарастить выручку от них с 70,5 млрд до 180 млрд рублей к 2025 году.

Госкорпорация «Роскосмос» работает в соответствии с законом Российской Федерации от 2015 года. Корпорации переданы функции государственного заказчика, а также единого координатора космической программы РФ. Ее задачи — трансформация отрасли и повышение эффективности предприятий: российскому космосу нужны новые технологии, новое видение развития и новые цели.

Источник

Год тяжёлый, но продуктивный: топ-10 важных достижений России в космосе и авиации

Россия, несмотря на пандемию коронавируса, доказала всему миру, что способна развиваться даже в непростых условиях. Кроме вакцины «Спутник V» и цифровизации, нам есть чем гордиться в авиационной и космической отрасли. Дмитрий Курганов о том, какими событиями со знаком плюс в этих сферах запомнится нам уходящий год.

Космос

Начнём с показателей, которые действительно не могут не радовать. Второй год подряд «Роскосмос» избегает аварий. За последние 26 месяцев осуществлено 50 успешных космических пусков подряд. Такого мы не наблюдали с 1993 года. Результаты обсуждались на совещании, которое состоялось под руководством заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Всего было произведено 16 успешных запусков, 28 декабря должен состояться 17-й. На орбиты выведено почти 120 космических аппаратов (21 из них — российский). По семь запусков было произведено с космодромов Байконур и Плесецк. Ещё один осуществлялся с Восточного в Амурской области, став шестым по счёту для этого российского космодрома. Наконец, однажды «Роскосмос» задействовал космодром Куру во Французской Гвиане.

Среди выведенных российских аппаратов можно выделить шесть спутников семейства «Гонец-М», которые должны передавать данные для стационарных и подвижных объектов на территориях, где существуют пробелы в покрытии наземных сетей связи.

Также, благодаря успешному запуску, на орбиту выведен спутник связи нового поколения «Меридиан-М». Начали свою работу и телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-103» и «Экспресс-80», которые отвечают за услуги фиксированной и подвижной связи, обеспечивают цифровое телерадиовещание и высокоскоростной доступ в сеть Интернет. Сразу двумя аппаратами пополнилась наша система спутниковой навигации «Глонасс». Речь идёт о «Глонасс-М» и «Глонасс-К» — второй из них, в отличие от других типов, позволяет передавать два типа навигационных сигналов.

Впервые за шесть лет полетела тяжёлая ракета «Ангара-А5». Она стартовала с космодрома Плесецк 14 декабря. По данным Минобороны, ракета вывела разгонный блок «Бриз-М» с макетом космического аппарата (так называемой «болванкой») на заданную траекторию полёта. Прошла без замечаний и доставка груза массой почти 2,5 тонны на высоту 36 тысяч километров.

Вскоре Рогозин сообщил, что на 2021 год намечены сразу два пуска «Ангары», тяжёлого и лёгкого классов ракеты. К концу 2022 года лётные испытания должны быть завершены. Всего планируется осуществить шесть успешных запусков.

Убедился в том, что производство универсальных ракетных модулей «Ангары» планомерно разворачивается на нашей омской производственной площадке. В следующем году выходим на новые испытательные пуски — как тяжелой, так и легкой машины. pic.twitter.com/h0xDS0h71T

Важность этих испытаний переоценить сложно. В 2025 году завершается эксплуатация «Протонов», им нужна достойная смена. Причём планы на «Ангару» не только у Минобороны, но и у самого «Роскосмоса», поскольку в 2023 году с её помощью начнутся испытания нового пилотируемого корабля «Орёл». Более того, в относительно недалёком будущем усовершенствованная ракета с водородной ступенью «Ангара-А5В» будет использоваться для пилотируемых полётов российских космонавтов на Луну. Успех этого проекта невозможен без нескольких пусков «Ангары», для чего необходимо минимум два пусковых стола или пуски двух ракет с перерывом между ними.

Российско-германский телескоп «Спектр-РГ», пришедший на смену работающему в радиодиапазоне аппарату «Спектр-Р», в 2020 году составил самую точную на сегодняшний день карту видимой Вселенной. Он провёл сканирование в рентгеновском диапазоне, а совсем недавно повторил этот процесс. Уже сейчас получено, условно говоря, в 10 раз больше данных, чем содержится в карте спутника ROSAT, которая оставалась лучшей на протяжении последних 30 лет.

По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН, уже обнаружены порядка миллиона источников мягкого рентгеновского излучения, а также более тысячи источников жёсткого рентгеновского излучения. Это свидетельствует об обнаружении сверхмассивных чёрных дыр, которые находятся в процессе активного роста, — это, например, ядра активных галактик, а также сверхдалёкие квазары, светившие, когда Вселенная была моложе в 10 раз.

Помимо этого, обнаружены 20 тысяч неизвестных ранее скоплений галактик и около 200 тысяч новых звёзд. Всего за свою работу «Спектр-РГ» должен обнаружить миллионы объектов такого рода, в том числе три миллиона сверхмассивных чёрных дыр. Сегодня «Спектр-РГ» — единственный российский космический телескоп. По плану следующая российская космическая обсерватория «Спектр-УФ» должна отправиться в космическое пространство в 2025 году.

В октябре пилотируемый корабль «Союз МС-17» долетел до МКС за три часа и три минуты, что стало рекордом по скорости доставки экипажа и грузов. Это время включает и процесс стыковки, а отсчёт начинается непосредственно с запуска с космодрома.

Установлен новый рекорд по скорости доставки на орбиту экипажа и грузов: «Союз МС-17» долетел и состыковался с Международной космической станцией за 3 часа и 3 минуты.

Эту сверхбыструю схему тестировали в течение трёх лет на кораблях «Прогресс», прежде чем применить на «Союзе». Дмитрий Рогозин отметил, что затраченное время меньше, чем занимает полёт из Москвы до Брюсселя. Отсылка к бельгийской столице понятна: именно там располагается штаб-квартира НАТО, а нынешний гендиректор «Роскосмоса» некоторое время был постоянным представителем России в Альянсе.

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» уверены, что нельзя останавливаться на достигнутом результате, и намерены сократить время на доставку экипажа и грузов на МКС вдвое — до 1,5 часов.

The 1st fully commercial launch from #Vostochny is a success! @glavkosmosJSC has fulfilled its contractual obligations and all 36 #OneWeb satellites have been injected into target orbits and connected by the customers! Great job! pic.twitter.com/hDV8Z2G9XR

Ещё одним важным событием для пилотируемой космонавтики нашей страны является запуск корабля «Союз МС-16» в апреле. Он стал первым, выполненным на «Союзе-2.1а» — ракете-носителе, которая на 100% собрана из российских комплектующих. Ранее приходилось пользоваться «Союз-ФГ», система управления которого производилась на Украине.

Надёжность ракеты-носителя «Союз-2.1а» проверялась при выведении автоматических спутников кораблей «Прогресс», а в августе прошлого года ракета запустила беспилотный корабль «Союз» с небезызвестным роботом «Фёдором».

Другое важное событие 2020 года: плавучий космодром «Морской старт» прибыл из США в Россию. Точка отправления — Лонг Бич. Именно отсюда уникальная стартовая платформа Odyssey и сборочно-командное судно весной прибыли друг за другом в порт временного базирования на Дальнем Востоке, где находится Славянский судоремонтный завод.

Изначально проект «Морской старт» запускался четырьмя странами в 1995 году: Россией, США, Украиной и Норвегией. Спустя 15 лет проект пережил банкротство, а в 2014 году обстановка на Украине привела к тому, что закрылось производство ракет «Зенит», а это привело к неизбежному на тот момент прекращению пусков с «Морского старта».

Группа компаний S7 выкупила бездействующий плавучий космодром у «внучки» Ракетно-космической корпорации «Энергия» в 2016 году за 150 миллионов долларов США, полностью закрыв сделку в 2018 году. Из-за невозможности поставить 12 ракет «Зенит» из Украины было решено «перевезти» комплекс в Россию.

«Роскосмос» хочет проводить с плавучего космодрома пуски новой ракеты «Союз-5», которая должна прийти на смену ракете «Зенит». Группа S7 параллельно ведёт разработку собственной ракеты лёгкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса. Для её производства компания уже приобрела завод в Ульяновске.

Сколько средств понадобится для того, чтобы восстановить работу комплекса, пока непонятно. Называются суммы, отличающиеся в несколько раз. Диапазон от 29 миллиардов рублей (оценка S7) до 91 миллиарда рублей (оценка «Росатома»). Кто и на чьи деньги будет этим заниматься, тоже неясно. Тем не менее вице-премьер Юрий Борисов считает, что комплекс может возобновить работу примерно в 2023-2024 годах.

Кстати, о «Союзе-5». Испытания ракеты-носителя проходят довольно успешно. Уже проведены экспериментальные работы в рамках создания четырёхкамерного двигателя РД-0124МС для второй ступени носителя. Также с успехом проведены огневые испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. Подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении.

Авиация

В 2020 году МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») поднялся в воздух с российскими двигателями ПД-14. Он оторвался от земли 15 декабря 2020 года, взлетев с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»).

Самолёт находился в воздухе 1 час 25 минут. Перед экипажем в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьёва было поставлено задание по проверке режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости лайнера, а также функционирования его систем.

В мае 2020 года сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России поставило задачу по импортозамещению комплектующих МС-21 с выполнением НИОКР к концу 2022 года и завершением всех работ до 2024 года. Должны быть заменены более 50 агрегатов и элементов систем самолёта, в том числе вспомогательная силовая установка, механизм перестановки стабилизатора, части топливной системы, гидравлические рукава, шины, спасательные аварийные трапы и плоты, кресла пилотов, элементы интерьера пассажирской кабины.

Наконец, встал на крыло Ил-114-300, о котором Ruposters писал совсем недавно. 16 декабря он совершил свой первый испытательный полёт. Самолёт для региональных авиаперевозок оснащён российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен преодолевать расстояние до 1900 километров.

Сборка самолёта будет осуществляться на Луховицком авиастроительном заводе, в кооперацию по программе Ил-114-300 входят также нижегородский авиазавод «Сокол», московский ЛАЗ им. Воронина, ульяновский «Авиастар-СП». Свои заявки на новые машины сформировали «Полярные авиалинии», «КрасАвиа», около полусотни самолётов намерена закупить Государственная транспортная лизинговая компания. К концу 20-х годов планируется выпустить 100 единиц.

Ил-114-300 крайне важен в первую очередь для северных регионов и Дальнего Востока, где традиционно непростые условия с точки зрения как климата, так и уровня аэродромов. Напомним, что этот самолёт может использовать для взлёта и посадки даже грунтовые полосы.

Главным военным самолётом 2020 года стал многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. В октябре он совершил свой первый полёт.

Инженеры при сборке С-57 используют дополненную реальностьСу-57 находится в разработке с 2001 года. Планируется, что со временем он должен заменить Су-27. Начиная с 2013 года пресса регулярно сообщала о начале его серийной сборки, однако фактически выпуск стартовал только в 2020-м.

Источник