Банк России заставил рубль укрепляться

Байден подготовил военные угрозы против России

| nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet |

Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве. Подробности.

Современное безумие Запада было придумано в СССР

Как проходили первые встречи Путина с президентами США

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Сейчас не наша очередь сходить с ума

Сергей Худиев, публицист, богослов

Почему России и США не удастся создать правила конфронтации

Георгий Асатрян, востоковед, к.и.н.

Шпион Навальный может послужить Родине

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Как США вмешались в выборы в России

«Красная линия» для России и НАТО

Байден на «сосисочной войне»

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Празднование Дня России 12 июня

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

- Тревожность усилилась

- Тревожность ослабла

- Стабильно высокая тревожность

- Стабильно низкая тревожность

- Англия

- Бельгия

- Германия

- Испания

- Италия

- Нидерланды

- Португалия

- Россия

- Франция

- Хорватия

- Другая страна

Главная тема

«очень опытный»

речи и биографии

борьба с COVID-19

Видео

|

сделано в Китае

саммит в женеве

транзит газа

роботы на госслужбе

интернет-фрики

вершина успеха

ломать нечего

Случайный выстрел

на ваш взгляд

Какие новые разработки вернут России лидерство в космосе

| 3 ноября 2020, 20:30 Фото: fpi.gov.ru Текст: Леван Чкадуа |

Президент провел совещание по развитию космической отрасли – и призвал с умом расставить приоритеты России в этой области. Слова главы государства приобретают особое значение в контексте новых космических технологий, которые создают главные конкуренты России в этой сфере – американцы. Какими прорывными шагами могли бы ответить Илону Маску наши космические разработчики?

Наши приоритеты «известны – это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов. В целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг».

Такими словами президент Путин начал специальное совещание по проблемам отечественной космической отрасли. И хотя другие подробности обсуждения остались за кадром, можно не сомневаться, что разговор получился, что называется, жестким. Россия теряет свои позиции в космосе.

Однако есть целый ряд наработок и технологий, которые оставляют для нашей страны надежду на осуществление нового космического рывка. Какие именно?

Ракеты-носители. Маск задавил ценой

Еще несколько лет назад на рынке пусковых услуг на орбиту доминировала Россия. Однако пока Роскосмос на старых, еще советских ракетах доставлял спутники и экипажи на орбиту, мир космических технологий серьезно трансформировался. Особенно с точки зрения создания ракет-носителей – были созданы возвращаемые ступени.

Прежде всего, на арене космических пусков появился Илон Маск, а в небытие ушла и самая дешевая из одноразовых ракет – украинская РН «Зенит». Ее же планировали использовать и российские операторы – под пуски «Зенитов» даже был привезен комплекс «Морской старт», но после событий 2014 года и воссоединения Крыма с Роcсией сотрудничество между РФ и Украиной в космической сфере прекратилось. Вместе с потребностью заместить «Зенит» пришла нужда в списании российских ракет-носителей «Союз» – надежных, как автомат Калашникова, но долгих в производстве и уже не таких дешевых.

Практически эталонной с точки зрения цены остается российская ракета-носитель «Протон». Стоимость вывода полезной нагрузки на этих ракетах составляет всего 2,7 тыс. долларов за килограмм. Но время этих ракет (прежде всего из-за аварийности и длительного изготовления) практически ушло. Российской космонавтике требуются принципиально иные решения – новые, эффективные и менее затратные для заказчика.

Ракета-носитель «Зенит» выводила в космос грузы по цене в 3,5–4 тыс. долларов за один килограмм и долгое время считалась лучшей в классе. Но после появления SpaceX и их ракет Falcon 9 выяснилось, что выводить в космос оборудование можно и дешевле, и гораздо быстрее (не ожидая очереди на пуск целый год). Илон Маск «уронил» рынок пусковых услуг по всем параметрам (как по сроку изготовления ракеты, так и по цене пуска), разом оттеснив за орбиту рынка крупнейших игроков. И это не только Роскосмос, но и Европейское космическое агентство.

Falcon 9 (Фото: Global Look Press)

SpaceX установила цену в 2,7 тыс. долларов за килограмм при выводе на низкую опорную орбиту и сделала конкуренцию практически невозможной. В некоторых проектах, например в Starlink, стоимость пуска оказалась даже ниже 2 тыс. долларов за килограмм, что принципиально невозможно обеспечить любой другой компании. Для сравнения – стоимость килограмма полезной нагрузки, выводимой на ракете «Союз-2», варьируется от 4,5 тыс. долларов за килограмм до почти 10 тыс. (влияет стоимость груза, его сложность и прочее), что даже по нижней границе рынка практически не вписывается в конкурентоспособную модель. Попытка приспособить для космических пусков военную ракету-носитель РС-18 («Рокот») тоже провалилась – стоимость вывода на орбиту одного килограмма груза и вовсе превысила 15 тыс. долларов за килограмм.

Надежды на новейшую ракету «Ангара» тоже пока не оправдались. И дело не в том, что ракета неудачная. Просто она слетала в космос всего один раз, и разовая акция никак не может считаться успешной космической программой, да еще и с коммерческой точки зрения.

Экологически чистый «Амур»

Однако у России есть и другие перспективные разработки. И речь идет прежде всего о ракете-носителе «Амур-СПГ» (Союз-7). «Амур-СПГ» может стать самой дешевой и самой экологичной ракетой в мире. Стоимость ее пуска, по данным источников газеты ВЗГЛЯД в космической отрасли, не должна превысить 20 млн долларов – это в три раза меньше, чем SpaceX просит за пуск Falcon 9 в данный момент.

Правда, полезной нагрузки в новой ракете (при выводе на низкую опорную орбиту) будет меньше, чем у Falcon 9 – 12,5 тонн против 15,7. Но при этом российская ракета может оказаться заметно легче американской – 360 тонн против 550 тонн, что выводит российскую ракету в класс средних, а не тяжелых ракет.

Конкурс на разработку возвращаемой многоразовой ракеты, способной работать на всем диапазоне нагрузок легких и средних ракет, выиграл ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», опередив частную компанию «КосмоКурс» и ГКНПЦ имени Хруничева. Опыта в создании прорывных технологий самарцам не занимать, поэтому нет сомнений в том, что задачу они выполнят. Первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород состоится примерно в 2025–2026 году. По крайней мере, так заявляется на сегодня.

Однако у Илона Маска и компании SpaceX есть фора в 15 лет. С 2006 года, первого пуска ракеты Falcon, американцы постоянно совершенствуют свои космические технологии. Некоторые их решения, например импульсные включения двигателя на этапе посадки, признаются как не имеющие аналогов в мире. Все эти результаты российской науке и промышленности придется активно догонять, и сколько времени займет эта гонка, пока непонятно.

Надежда на летающее «Крыло»

Что же делает Россия с точки зрения создания многоразовых элементов ракет-носителей? Когда макет многоразового ракетного ускорителя МРУ «Байкал» был представлен на 44-м авиакосмическом салоне в Ле-Бурже еще в 2001 году, зарубежные специалисты воодушевились и завалили ГКНПЦ им. Хруничева и создателей «Бурана» НПО «Молния» запросами о цене изделия.

Однако про ускоритель с возможностью возврата на аэродром «по-самолетному» забыли на 20 лет. Скорее всего, пока у российской космонавтики были «Союзы», а «Шаттлы» летали без происшествий, более технологичные и дешевые ракеты были просто не нужны. Лишь в конце сентября 2020 года гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первый прототип возвращаемого разгонного блока «Крыло-СВ» (с таким названием над блоком будут работать и дальше) совершит первый испытательный полет в конце 2021 года.

Многоразовый космический корабль «Орел» (фото: roscosmos.ru)

На этот прототип (да и проект в целом) у Роскосмоса большие планы. Модульная конструкция дает возможность конфигурировать первую ступень в зависимости от массы полезной нагрузки. Чем она больше – тем больше блоков «Крыло» в цеху «цепляют» к первой ступени ракеты. Такой подход более гибкий и дешевый, чем решения Илона Маска.

По данным источников газеты ВЗГЛЯД в космической отрасли, именно «Крыло-СВ» должно лечь в основу российской многоразовой транспортной системы для освоения космоса в ближайшем будущем. Источники отмечают, что многоразовая первая ступень ракеты-носителя должна совершать посадку на наземные площадки и аэродромы, расположенные в непосредственной близости от космических трасс. Это упрощает и удешевляет использование разгонных блоков, удешевляя в конечном счете и сами пуски.

«Орел» и возвращение к «Бурану»

Теперь стоит сказать о том, что должны выводить ракеты-носители на орбиту – космических кораблях. Сейчас в России создают сразу два многоразовых космических корабля – «Орел» (он же «Федерация») за авторством РКК «Энергия» и частный космический грузовик «Арго», созданный в недрах корпорации МТКС под руководством Сергея Сопова и выходца из РКК «Энергия» Николая Брюханова.

Помимо этих проектов, глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил разработать новые варианты многоразового пилотируемого космического «челнока», аналогичного по своему назначению советскому кораблю «Буран». Будет ли это сугубо гражданская или военная машина, или Роскосмос планирует возить на новом челноке как людей в форме, так и в штатском, пока не уточняется.

Возможные перспективы

После определения всех направлений развития в Федеральной космической программе может оказаться два ключевых вектора.

Первый – выполнение государственных и оборонных задач. Для этого сейчас создаются ракеты «Ангара» и ее модификации, достраивается космодром Восточный. Эти технологии понадобятся военным для запусков спутников оптической и радиоэлектронной разведки и других аппаратов. Для этих же задач на «Ангару» могут затащить и реанимированный «Буран» (однако эта перспектива специалистам пока кажется нереалистичной).

Второй вектор развития – возвращение России на рынок пусковых услуг и оттеснение Илона Маска, ведь над успехами в российской космической отрасли долгое время откровенно издевались. Собрать и мобилизовать лучшие умы российской космической промышленности все-таки удалось, и шанс еще не упущен.

На решение ключевых проблем у Роскосмоса остается не больше пяти лет. Если все идеи, озвученные представителями госкорпорации, будут реализованы в срок и с хорошим качеством, у России есть шанс вернуть свой кусок пирога на космическом рынке. Если же космическая программа начнет буксовать, как было уже не раз, то о «русской орбите», похоже, можно будет забыть навсегда.

Источник

Россия в космосе. Как действительно обстоят дела в отечественной космонавтике

Легче «Союзу» пролететь через игольное ушко, чем спокойно поговорить в интернете о состоянии дел в российской космонавтике. Причина проста — искушению черно-белого мышления поддаются слишком многие, и в обсуждениях сталкиваются крайние позиции. Одни считают, что NASA пропадает без российских двигателей и мест на пилотируемых кораблях, другие уверены, что Роскосмос давно уже последнюю ракету под мостом без соли доедает. Реальность где-то между этими крайностями, но обсуждения обычно вместо поиска истины скатываются в ругань. Понимая эти риски, все-таки попробуем тезисно поговорить о том, в каком состоянии находится российская космонавтика.

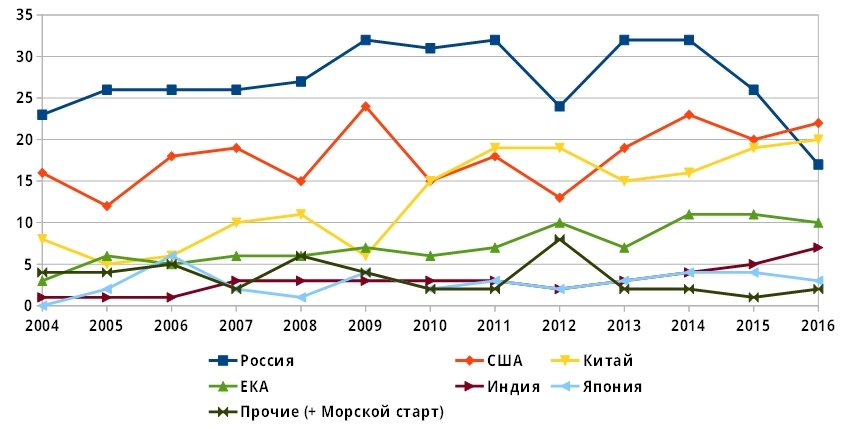

Количество пусков

Тринадцать лет подряд Россия лидировала по количеству космических запусков. Но в 2016 году нас обогнали США и — впервые — Китай. В 2017 году одна частная компания SpaceX имеет шансы обогнать Россию по количеству запусков. Наше лидерство по этому параметру было предметом гордости, и его потеря стала поводом для расстройства. Насколько оно обосновано?

Большое количество российских запусков в последние годы имеет сразу несколько причин. Во-первых, развертывались прикладные спутниковые группировки — ГЛОНАСС для навигации, «Экспресс», «Ямал» для связи, «Ресурс» для дистанционного зондирования Земли, военные спутники. Во-вторых, активно запускались иностранные космические аппараты по коммерческим контрактам.

Когда в 90-х годах российские ракеты-носители вышли на мировой рынок, они оказались дешевыми и были очень востребованы.

Специально созданная компания ILS предлагала выгодные цены на «Протоны», и с 1996 года было произведено уже 98 пусков на самую коммерчески востребованную геостационарную орбиту. В-третьих, по пилотируемой программе каждый год стартует 4 «Союза» с космонавтами и 4–5 грузовых «Прогрессов», это уже как минимум 8 пусков в год.

Сейчас ГЛОНАСС развернута и требует меньшего количества запусков для поддержания группировки. С коммерческими контрактами ситуация ухудшилась: на рынок пусковых услуг пришла частная компания SpaceX, составив конкуренцию ценам ILS. В 2016 году авария «Протона» не привела к потере полезной нагрузки, спутник был успешно выведен на целевую орбиту, но расследование происшествия наложилось на обнаружение неправильного припоя в двигателях, и в результате «Протон» не летал почти год. Даже в пилотируемой программе убрали один грузовой «Прогресс», из-за чего пришлось сократить российский экипаж МКС с 3 человек до 2.

Парадоксально, но сокращение пусков является следствием и одной хорошей причины. В 80-е годы СССР производил в районе сотни пусков в год, но его связные спутники «Стрела» могли работать на орбите только полгода, а разведывательные «Зениты» — всего две недели.

Когда срок активного существования спутников настолько мал, он сводит на нет эффект от большого количества запусков. Сейчас наши спутники стали работать на орбите гораздо дольше, поэтому и запускать новые на замену нужно реже.

Также параллельно идет процесс замены ракет-носителей. Старые «Космос» и «Циклон» уже не летают, конверсионные «Днепры» тоже постепенно заканчивают свою карьеру. И если новый легкий «Союз-2.1в», впервые полетевший в конце 2013 года, в июне 2017 стартовал уже в третий раз, то у «Ангары» дела идут менее успешно. После двух испытательных пусков в 2014 году она до сих пор не начала летать с настоящими спутниками. Дело не только в устранении неизбежных замечаний после первых — пусть и успешных — пусков. Центр имени Хруничева, на котором производится «Ангара», переносит производство ракет в Омск и сокращает площади в Москве на 80 %. На фоне этих пертурбаций задержка с серийным производством, увы, закономерна.

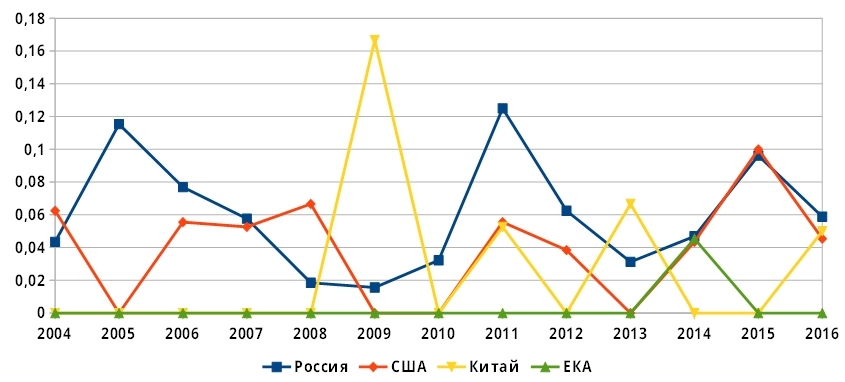

Аварийность

Распространено мнение, что наши ракеты постоянно падают. Но статистика это не подтверждает. Если посмотреть относительную аварийность (количество аварий, разделенное на количество ракет), то видно, что показатели российской космонавтики находятся на сравнимом с другими странами уровне.

Кроме Европейского космического агентства, отличающегося почти нулевой аварийностью (причем единственное происшествие в 2014 году связано с нештатной работой российского блока «Фрегат» — спутники были выведены на нерасчетную орбиту, но успешно эксплуатируются), Россия, США и Китай показывают примерно одинаковую аварийность.

Почему же миф о постоянно падающих наших ракетах так живуч?

Во-первых, работа СМИ построена так, что успешный запуск проходит с минимальным освещением, а вот авария обращает на себя гораздо больше внимания. Во-вторых, космонавтика воспринимается как составная часть престижа страны, поэтому есть силы, которые всячески подхватывают новости об авариях, чтобы использовать их для доказательства того, что «в стране все плохо». Существует целый список мемов, который регулярно достается по любому поводу и лично у меня уже в зубах навяз. В-третьих, сама психология человека тяготеет к черно-белому мышлению, а для рационального анализа требуются интеллектуальные усилия. Ну и в-четвертых, несмотря на действительно хорошие усилия Роскосмоса по пиару, многое можно было бы сделать лучше.

Пиар

Можно услышать мнение, что дела у Роскосмоса идут хорошо, но он не умеет пиариться. Это не совсем верно — пиар-активность Роскосмоса довольно заметна. У агентства есть активно ведущиеся страницы в социальных сетях. Космонавты участвуют в эфирах, ведут свои страницы, и, например, в Instagram фотографии с орбиты весьма популярны. В 2016 году большие усилия были затрачены на слоган «Подними голову!».

Много хороших слов можно сказать о ТВ Роскосмоса. Они выпускают на YouTube две еженедельные передачи (до недавнего времени одна выходила на «России 24»), делают хорошие фильмы. Благодаря им мы можем подробно узнать о том, как тренируются космонавты.

Также они создали хорошую видеоэнциклопедию «Космонавты» и сумели выпустить очень симпатичные ролики по астрономии «а что, если бы».

В то же время возникает ощущение, что работе не хватает ресурсов и системности. Например, старт пилотируемого корабля — важное и волнующее событие. Но нет его равномерного и заметного освещения. Иногда выделяется больше ресурсов, пуск комментируют и пытаются обратить на него больше общественного внимания. Но временами, наоборот, качество работы проседает. Когда 28 июля стартовал пилотируемый «Союз», Северо-Западная Федерация космонавтики (энтузиасты-популяризаторы, не входящие в структуру Роскосмоса) организовала показ пуска на фестивале «Старкон». Но конкретно в этот раз качество трансляции было одним из худших за несколько последних лет, и это смазало старания людей. Увы, но за равномерно качественным освещением пуска приходится идти на NASA TV.

К сожалению, не заметно, чтобы на пиар выделялись серьезные ресурсы. Доходит до смешного — больше пятидесяти лет ракеты семейства «Р-7» летали без бортовых камер. Европейское космическое агентство в 2014 году на свои деньги купило пару комплектов камер, поставило их на приобретенные российские ракеты и получило шикарную картинку разделения боковых блоков первой ступени.

Роскосмос один раз поставил камеры на ракету, стартовавшую с космодрома «Восточный» в 2016 году, и все. И это при том, что кадры с ракеты в реальном времени показывают не только блестяще владеющая пиаром SpaceX, но даже Китайское космическое агентство.

Ну и, наконец, в чем-то с пиаром Роскосмосу банально не повезло. Самый зоркий телескоп, «Спектр-Р», который видит в тысячу раз лучше «Хаббла», работает в радиодиапазоне, и его результаты выглядят абсолютно не зрелищно при всей научной уникальности.

Хорошо и плохо

Космическая отрасль любой страны имеет свои сильные и слабые стороны — кто-то достиг многого в одном, у кого-то преимущества в другом, и у всех свои проблемы.

Сильные стороны:

- Российская космонавтика имеет развитую прикладную составляющую. Одна из двух глобальных навигационных систем, геостационарные и низкоорбитальные системы связи, метеорологические спутники и спутники дистанционного зондирования Земли, группировки военных спутников — все это у нас есть. По количеству работающих спутников Россия занимает третье место после США и Китая.

- Однозначно сильной стороной является пилотируемая космонавтика. Корабль «Союз» — надежный и эффективный, и даже после начала полетов американских пилотируемых кораблей будет неплохо смотреться на их фоне. Он может быть не особо комфортным, но без проблем проработает до появления нового корабля «Федерация». Огромное количество знаний и технологий наработано по орбитальным станциям и долговременному пребыванию человека в космосе.

- Сохраняется первенство в отдельных направлениях. Например, у нас лучшие кислородно-керосиновые двигатели для ракет и отличные электрореактивные (ионные, плазменные) двигатели для спутников. Ракеты-носители «Протон» и «Союз» имеют огромную наработанную статистику эксплуатации, при этом постоянно модернизируются.

- Разрабатываются потенциально прорывные технологии — ядерный буксир, детонационные двигатели, гиперзвуковые технологии (пока что для военного применения, в будущем могут использоваться для космоса), метановые двигатели.

Слабые стороны:

- Нет собственных научных аппаратов за пределами земной орбиты. Да, они не могут пока принести прямую прибыль, но это интересные научные данные и много пиара. Частично эта проблема компенсируется участием в совместных проектах, когда наши приборы стоят на аппаратах других космических агентств — детекторы нейтронов на орбитах Луны и Марса, а также на «Кьюриосити» — наши. Проект «Экзомарс» является совместным с Европейским космическим агентством.

- Есть провалы в некоторых технологических направлениях. Несмотря на то что мы умеем производить кислородно-водородные двигатели, они до сих пор не переходят из лабораторий на серийные ракеты. А эти двигатели очень выгодны на верхних ступенях. Есть проблемы с элементной базой для космических аппаратов.

- Из лидера по выгодности коммерческих запусков наша космонавтика перешла в состав соревнующихся. Сейчас разрабатывается модификация «Протона» — «Протон Средний», который должен будет повысить конкурентоспособность на рынке пусковых услуг. Теоретически экономически эффективной должна была стать «Ангара», но без регулярных пусков нельзя сказать, оправдаются ли эти расчеты.

- Нет четкого видения плана развития космонавтики на несколько лет вперед. Внезапные новости о том, что, например, на «Восточном» не будет пилотируемой «Ангары», а космонавтов будет возить с Байконура еще не спроектированная до конца ракета «Союз-5» (она же «Феникс»/«Сункар») заставляют ожидать новых внезапных изменений.

Космонавтика России, увы, не находится «впереди планеты всей» — есть области, где нас обгоняют. В то же время и хоронить ее категорически не верно — работа идет активно и достаточно неплохо. В ближайшие годы Россия даже при инерционном движении останется в списке ведущих космических государств (США, Россия, Китай) и агентств (Европейское космическое агентство, 22 страны).

Источник

➤ Adblockdetector