Год тяжёлый, но продуктивный: топ-10 важных достижений России в космосе и авиации

Россия, несмотря на пандемию коронавируса, доказала всему миру, что способна развиваться даже в непростых условиях. Кроме вакцины «Спутник V» и цифровизации, нам есть чем гордиться в авиационной и космической отрасли. Дмитрий Курганов о том, какими событиями со знаком плюс в этих сферах запомнится нам уходящий год.

Космос

Начнём с показателей, которые действительно не могут не радовать. Второй год подряд «Роскосмос» избегает аварий. За последние 26 месяцев осуществлено 50 успешных космических пусков подряд. Такого мы не наблюдали с 1993 года. Результаты обсуждались на совещании, которое состоялось под руководством заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Всего было произведено 16 успешных запусков, 28 декабря должен состояться 17-й. На орбиты выведено почти 120 космических аппаратов (21 из них — российский). По семь запусков было произведено с космодромов Байконур и Плесецк. Ещё один осуществлялся с Восточного в Амурской области, став шестым по счёту для этого российского космодрома. Наконец, однажды «Роскосмос» задействовал космодром Куру во Французской Гвиане.

Среди выведенных российских аппаратов можно выделить шесть спутников семейства «Гонец-М», которые должны передавать данные для стационарных и подвижных объектов на территориях, где существуют пробелы в покрытии наземных сетей связи.

Также, благодаря успешному запуску, на орбиту выведен спутник связи нового поколения «Меридиан-М». Начали свою работу и телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-103» и «Экспресс-80», которые отвечают за услуги фиксированной и подвижной связи, обеспечивают цифровое телерадиовещание и высокоскоростной доступ в сеть Интернет. Сразу двумя аппаратами пополнилась наша система спутниковой навигации «Глонасс». Речь идёт о «Глонасс-М» и «Глонасс-К» — второй из них, в отличие от других типов, позволяет передавать два типа навигационных сигналов.

Впервые за шесть лет полетела тяжёлая ракета «Ангара-А5». Она стартовала с космодрома Плесецк 14 декабря. По данным Минобороны, ракета вывела разгонный блок «Бриз-М» с макетом космического аппарата (так называемой «болванкой») на заданную траекторию полёта. Прошла без замечаний и доставка груза массой почти 2,5 тонны на высоту 36 тысяч километров.

Вскоре Рогозин сообщил, что на 2021 год намечены сразу два пуска «Ангары», тяжёлого и лёгкого классов ракеты. К концу 2022 года лётные испытания должны быть завершены. Всего планируется осуществить шесть успешных запусков.

Убедился в том, что производство универсальных ракетных модулей «Ангары» планомерно разворачивается на нашей омской производственной площадке. В следующем году выходим на новые испытательные пуски — как тяжелой, так и легкой машины. pic.twitter.com/h0xDS0h71T

Важность этих испытаний переоценить сложно. В 2025 году завершается эксплуатация «Протонов», им нужна достойная смена. Причём планы на «Ангару» не только у Минобороны, но и у самого «Роскосмоса», поскольку в 2023 году с её помощью начнутся испытания нового пилотируемого корабля «Орёл». Более того, в относительно недалёком будущем усовершенствованная ракета с водородной ступенью «Ангара-А5В» будет использоваться для пилотируемых полётов российских космонавтов на Луну. Успех этого проекта невозможен без нескольких пусков «Ангары», для чего необходимо минимум два пусковых стола или пуски двух ракет с перерывом между ними.

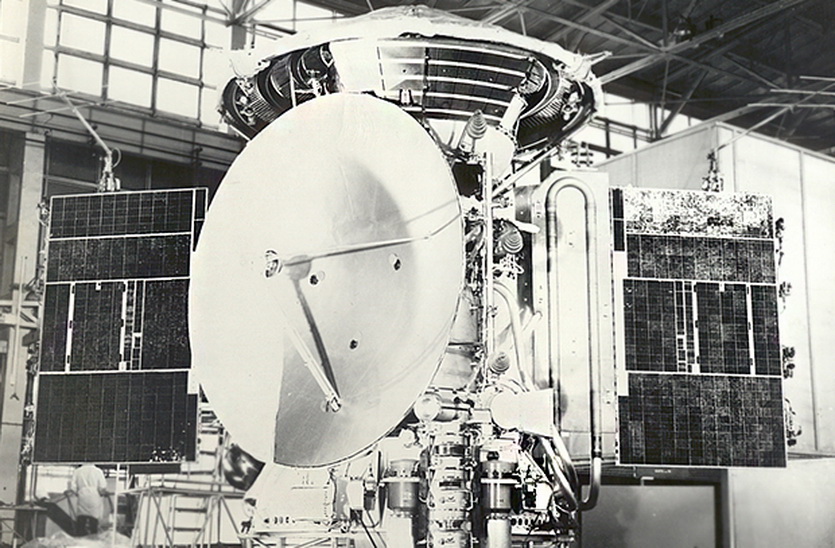

Российско-германский телескоп «Спектр-РГ», пришедший на смену работающему в радиодиапазоне аппарату «Спектр-Р», в 2020 году составил самую точную на сегодняшний день карту видимой Вселенной. Он провёл сканирование в рентгеновском диапазоне, а совсем недавно повторил этот процесс. Уже сейчас получено, условно говоря, в 10 раз больше данных, чем содержится в карте спутника ROSAT, которая оставалась лучшей на протяжении последних 30 лет.

По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН, уже обнаружены порядка миллиона источников мягкого рентгеновского излучения, а также более тысячи источников жёсткого рентгеновского излучения. Это свидетельствует об обнаружении сверхмассивных чёрных дыр, которые находятся в процессе активного роста, — это, например, ядра активных галактик, а также сверхдалёкие квазары, светившие, когда Вселенная была моложе в 10 раз.

Помимо этого, обнаружены 20 тысяч неизвестных ранее скоплений галактик и около 200 тысяч новых звёзд. Всего за свою работу «Спектр-РГ» должен обнаружить миллионы объектов такого рода, в том числе три миллиона сверхмассивных чёрных дыр. Сегодня «Спектр-РГ» — единственный российский космический телескоп. По плану следующая российская космическая обсерватория «Спектр-УФ» должна отправиться в космическое пространство в 2025 году.

В октябре пилотируемый корабль «Союз МС-17» долетел до МКС за три часа и три минуты, что стало рекордом по скорости доставки экипажа и грузов. Это время включает и процесс стыковки, а отсчёт начинается непосредственно с запуска с космодрома.

Установлен новый рекорд по скорости доставки на орбиту экипажа и грузов: «Союз МС-17» долетел и состыковался с Международной космической станцией за 3 часа и 3 минуты.

Эту сверхбыструю схему тестировали в течение трёх лет на кораблях «Прогресс», прежде чем применить на «Союзе». Дмитрий Рогозин отметил, что затраченное время меньше, чем занимает полёт из Москвы до Брюсселя. Отсылка к бельгийской столице понятна: именно там располагается штаб-квартира НАТО, а нынешний гендиректор «Роскосмоса» некоторое время был постоянным представителем России в Альянсе.

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» уверены, что нельзя останавливаться на достигнутом результате, и намерены сократить время на доставку экипажа и грузов на МКС вдвое — до 1,5 часов.

The 1st fully commercial launch from #Vostochny is a success! @glavkosmosJSC has fulfilled its contractual obligations and all 36 #OneWeb satellites have been injected into target orbits and connected by the customers! Great job! pic.twitter.com/hDV8Z2G9XR

Ещё одним важным событием для пилотируемой космонавтики нашей страны является запуск корабля «Союз МС-16» в апреле. Он стал первым, выполненным на «Союзе-2.1а» — ракете-носителе, которая на 100% собрана из российских комплектующих. Ранее приходилось пользоваться «Союз-ФГ», система управления которого производилась на Украине.

Надёжность ракеты-носителя «Союз-2.1а» проверялась при выведении автоматических спутников кораблей «Прогресс», а в августе прошлого года ракета запустила беспилотный корабль «Союз» с небезызвестным роботом «Фёдором».

Другое важное событие 2020 года: плавучий космодром «Морской старт» прибыл из США в Россию. Точка отправления — Лонг Бич. Именно отсюда уникальная стартовая платформа Odyssey и сборочно-командное судно весной прибыли друг за другом в порт временного базирования на Дальнем Востоке, где находится Славянский судоремонтный завод.

Изначально проект «Морской старт» запускался четырьмя странами в 1995 году: Россией, США, Украиной и Норвегией. Спустя 15 лет проект пережил банкротство, а в 2014 году обстановка на Украине привела к тому, что закрылось производство ракет «Зенит», а это привело к неизбежному на тот момент прекращению пусков с «Морского старта».

Группа компаний S7 выкупила бездействующий плавучий космодром у «внучки» Ракетно-космической корпорации «Энергия» в 2016 году за 150 миллионов долларов США, полностью закрыв сделку в 2018 году. Из-за невозможности поставить 12 ракет «Зенит» из Украины было решено «перевезти» комплекс в Россию.

«Роскосмос» хочет проводить с плавучего космодрома пуски новой ракеты «Союз-5», которая должна прийти на смену ракете «Зенит». Группа S7 параллельно ведёт разработку собственной ракеты лёгкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса. Для её производства компания уже приобрела завод в Ульяновске.

Сколько средств понадобится для того, чтобы восстановить работу комплекса, пока непонятно. Называются суммы, отличающиеся в несколько раз. Диапазон от 29 миллиардов рублей (оценка S7) до 91 миллиарда рублей (оценка «Росатома»). Кто и на чьи деньги будет этим заниматься, тоже неясно. Тем не менее вице-премьер Юрий Борисов считает, что комплекс может возобновить работу примерно в 2023-2024 годах.

Кстати, о «Союзе-5». Испытания ракеты-носителя проходят довольно успешно. Уже проведены экспериментальные работы в рамках создания четырёхкамерного двигателя РД-0124МС для второй ступени носителя. Также с успехом проведены огневые испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. Подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении.

Авиация

В 2020 году МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») поднялся в воздух с российскими двигателями ПД-14. Он оторвался от земли 15 декабря 2020 года, взлетев с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»).

Самолёт находился в воздухе 1 час 25 минут. Перед экипажем в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьёва было поставлено задание по проверке режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости лайнера, а также функционирования его систем.

В мае 2020 года сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России поставило задачу по импортозамещению комплектующих МС-21 с выполнением НИОКР к концу 2022 года и завершением всех работ до 2024 года. Должны быть заменены более 50 агрегатов и элементов систем самолёта, в том числе вспомогательная силовая установка, механизм перестановки стабилизатора, части топливной системы, гидравлические рукава, шины, спасательные аварийные трапы и плоты, кресла пилотов, элементы интерьера пассажирской кабины.

Наконец, встал на крыло Ил-114-300, о котором Ruposters писал совсем недавно. 16 декабря он совершил свой первый испытательный полёт. Самолёт для региональных авиаперевозок оснащён российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен преодолевать расстояние до 1900 километров.

Сборка самолёта будет осуществляться на Луховицком авиастроительном заводе, в кооперацию по программе Ил-114-300 входят также нижегородский авиазавод «Сокол», московский ЛАЗ им. Воронина, ульяновский «Авиастар-СП». Свои заявки на новые машины сформировали «Полярные авиалинии», «КрасАвиа», около полусотни самолётов намерена закупить Государственная транспортная лизинговая компания. К концу 20-х годов планируется выпустить 100 единиц.

Ил-114-300 крайне важен в первую очередь для северных регионов и Дальнего Востока, где традиционно непростые условия с точки зрения как климата, так и уровня аэродромов. Напомним, что этот самолёт может использовать для взлёта и посадки даже грунтовые полосы.

Главным военным самолётом 2020 года стал многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. В октябре он совершил свой первый полёт.

Инженеры при сборке С-57 используют дополненную реальностьСу-57 находится в разработке с 2001 года. Планируется, что со временем он должен заменить Су-27. Начиная с 2013 года пресса регулярно сообщала о начале его серийной сборки, однако фактически выпуск стартовал только в 2020-м.

Источник

Главные 12 космических побед СССР и России. От Спутника до Мира

Оставаясь международным пространством без границ, национальностей и регалий, космос многие годы манил исследователей, ученых, писателей и простых людей всех стран.

Именно космос позволил России оказаться мировым лидером, символом фантастического, но очень близкого будущего.

Увы, ученые и конструкторы оказались в тени блогеров, которые сегодня популярней космонавтов. Много можете вспомнить российских космических побед? Скорее всего, только зарубежные проекты и катастрофы, прежде всего — экономические.

Попробуем немного изменить ситуацию, рассказав о самых важных достижениях в освоении космоса и ближайших миров, совершенных усилиями наших соотечественников.

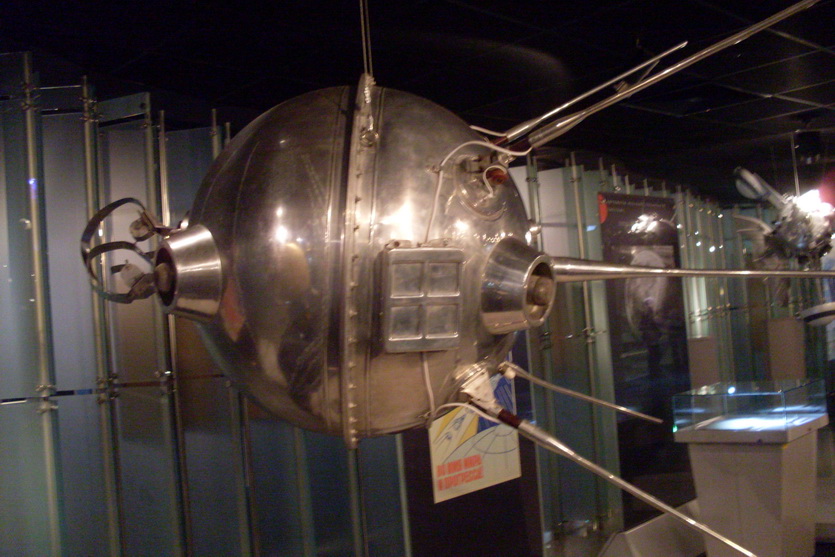

1. Искусственный спутник Земли

По сей день дата запуска «Спутника-1», 4 октября, является началом космической эры человечества. Имя аппарата стало нарицательным, используясь сегодня во многих языках мира.

Запуск «ПС-1» («Простейший Спутник-1») осуществлялся с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там», которому суждено было получить название «Байконур» в далеком будущем.

Ракета-носитель «Спутник» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7» стала самой известной в истории, отправив в космос множество аппаратов, включая «Восток-1» с Гагариным на борту.

Но это было после. А в 1957 радиолюбители всего мира слушали позывные аппарата с помощью обычной радиолюбительской аппаратуры на расстоянии до 2–3 тысяч километров.

Вопреки общепринятому мнению, «Спутник» не был доступен для наблюдения невооружённым глазом, но его вторая ступень отлично просматривалась в темное время суток наравне со звездами.

2. Человек в космосе

Уже 3 ноября 1957 Советский Союз запустил первый спутник с живым существом на борту. Им стала знаменитая собака Лайка, погибшая через несколько часов после старта.

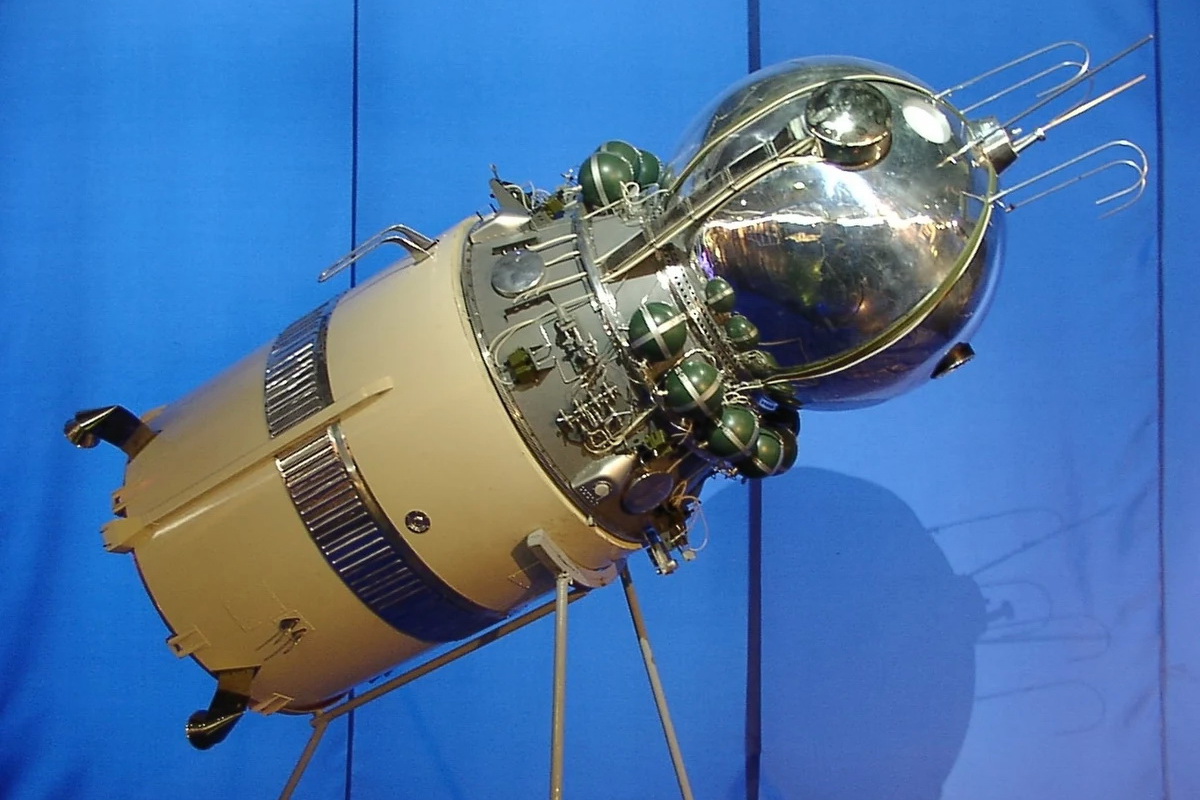

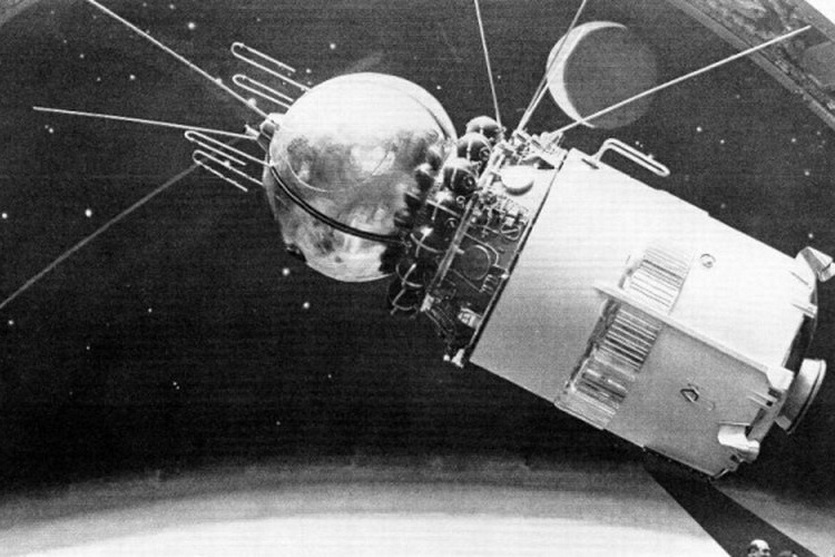

Уже 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, ставший первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство.

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях, записывая их на магнитофон. Гагарин также провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом.

Выполнив один оборот вокруг Земли, после 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса.

Гагарин стал ещё одним человеком, который изменил мир: посетив 30 стран в роли посла мира, он стал самым известным русским за всю историю.

На этом советские достижения, связанные с «человеческим» космосом, не закончились. Космический корабль «Восход-1» совершил полёт длительностью 24 ч 17 мин, стартовав 12 октября 1964 года с тремя членами экипажа без защитных скафандров.

3. Выход человека в открытый космос

Рекорды советской космонавтики не ограничивались пилотируемыми полетами: Алексей Леонов 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в открытый космос в полёте корабля «Восход-2».

Сразу после выхода на орбиту, была надута шлюзовая камера, которая послужила переходом в открытый космос, совершенным Леоновым. Системами корабля и собственно выходом руководил первый пилот Павел Беляев.

В свободном полёте Леонов находился 12 минут и 9 секунд. Возвращение в шлюзовую камеру было осложнено тем, что из-за большой разности давлений снаружи и внутри скафандра требовались большие усилия для сгибания оболочки скафандра, который к тому же несколько раздулся.

Полет стал первым в истории человечества, проходящим в нештатном режиме: едва попав в корабль, Леонов чуть не погиб от разгерметизации, а следом скакнувшее давление в корабле создало угрозу взрыва.

Следом космонавты столкнулись с неверной стабилизацией полета при отстреле возвращаемой части аппарата и сели в глухом лесу под Пермью, проведя общей сложностью 2 суток в дикой природе до того как спасатели смогли добраться до команды.

Именно после этой ситуации космонавтика получила современный вид спасательных аппаратов и столь серьезную наземную службу.

4. Облет Луны

Луна всегда была целью номер один в мировой космонавтике. Полеты «Апполонов» на долгие годы стали предметом споров — были ли американцы на спутнике Земли.

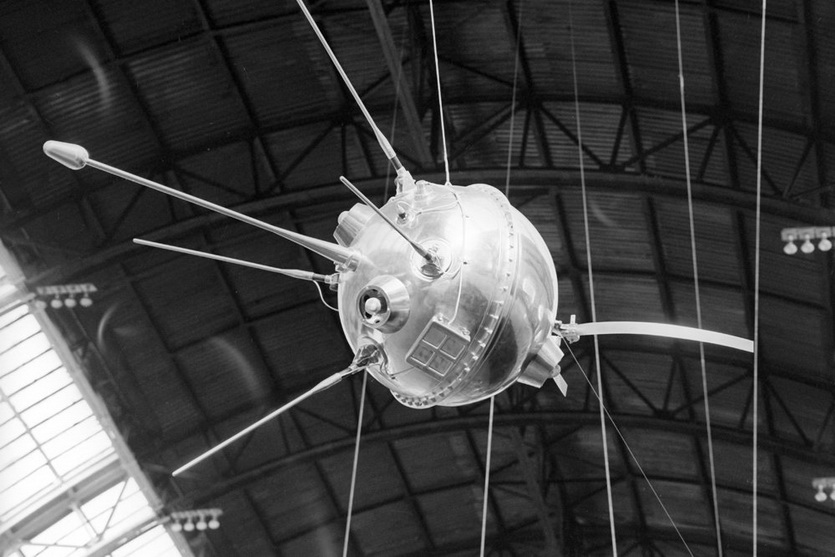

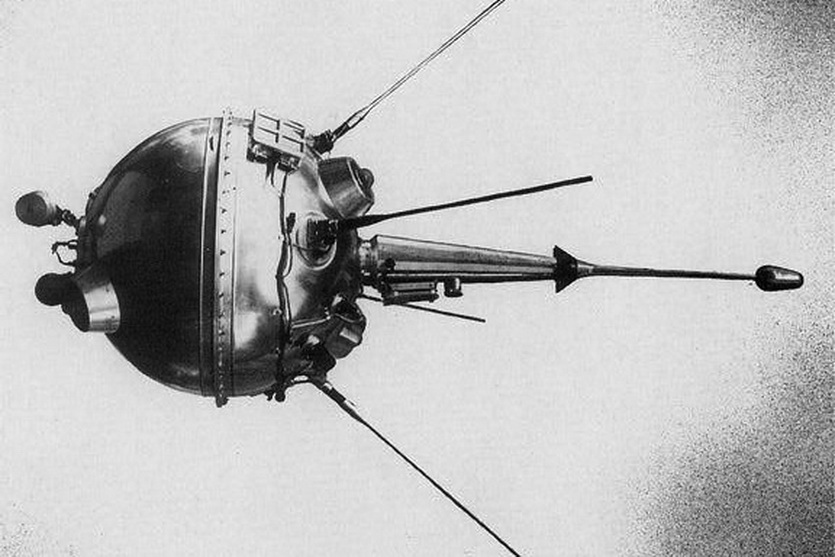

Хотя пилотируемый полет СССР осуществить не смог, первые достижения именно на этой стороне: спустя 4 неудачных попытки, запущенный 2 января 1959 года космический аппарат «Луна-1» достиг окрестностей Луны.

Агитационный полет должен был завершиться ударом о спутник для того, чтобы оставить на его поверхности различные металлические эмблемы, включая советский герб.

Увы, космический аппарат пролетел в 6000 километрах от лунной поверхности. Однако яркий след, сформированный натриевым газом, позволил отследить орбитальный полет астрономам всего мира.

Примитивность конструкции не позволила достичь каких-либо дополнительных результатов, поэтому спустя 3 суток не имеющий двигателя аппарат перестал передавать сигнал и рекорд быстро забылся.

Тем не менее, Советский Союз не оставлял попыток освоить Луну.

Но забыта оказалась даже вернувшаяся на Землю после облета спутника Земли экспедиция аппарата «Зонт-5» с живыми существами на борту, стартовавшая 15 сентября 1968 года.

5. Съемка темной стороны Луны

В 1959 году, 14 сентября, СССР все же удалась жёсткая посадка на внеземное тело, выполненная аппаратом «Луна-2». К сожалению, станция была разбита и никаких данных, кроме полетных, получить не удалось.

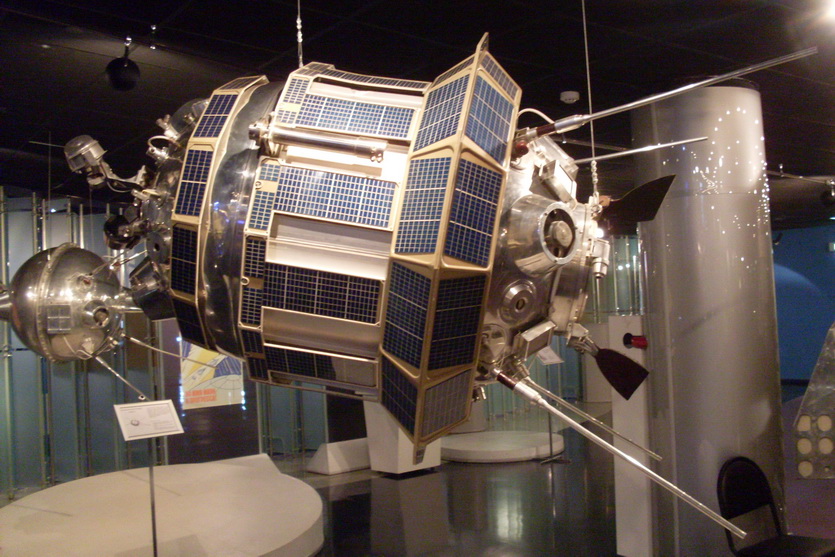

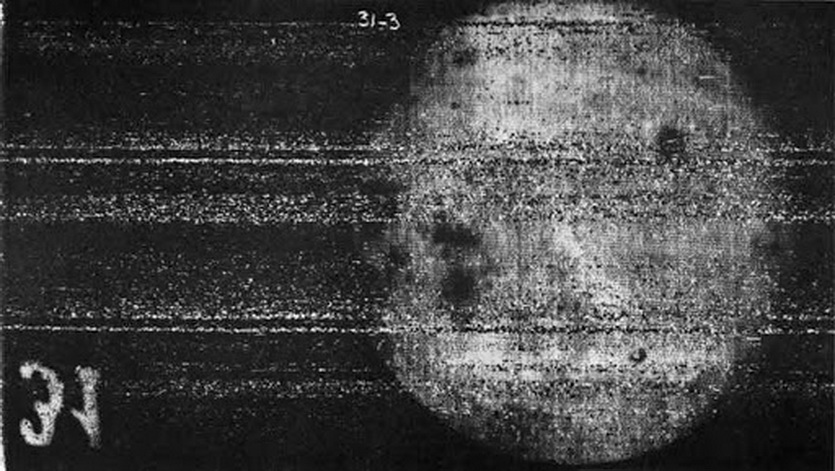

Первым успешным полетом к Луне в истории человеческой космонавтики стал запуск 4 октября 1959 года зонда «Луна-3». Он же позволил впервые получить снимки дальней стороны земного спутника.

Для этих целей аппарат получил сложную аналоговую камеру, которая сделала 40 фотографий. Из них только 17 удалось отправить на Землю.

Не имея в наличии более продвинутых технологий, советским инженерам пришлось реализовать весь процесс: на борту происходила негативная съемка, изготовление фотоснимков, корректировка и даже сушка.

Для «сканирования» использовалась электронно-лучевая трубка, для трансляции — обычный радиопередатчик.

Тем не менее, результаты полета стали революционными, позволив открыть горы и темные регионы Луны.

6. Освоение орбиты и поверхности Луны

К высадке человека на Луну русские ученые готовились не меньше, чем их американские коллеги, несмотря на трудности с ракетоносителями и электронными системами.

Именно им удалась первая мягкая посадка на внеземное тело, которую 3 февраля 1966 года выполнил аппарат «Луна-9». Уже 3 апреля 1966 года на орбиту вышел искусственный спутник Луны «Луна-10».

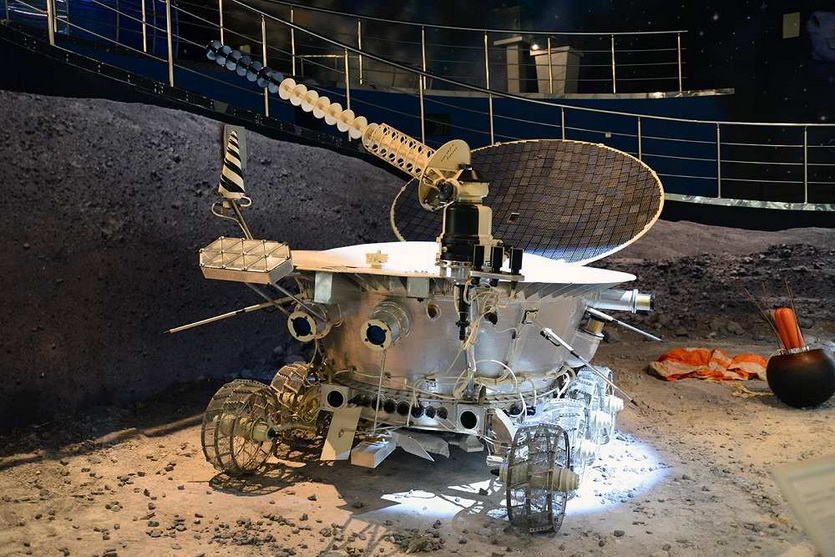

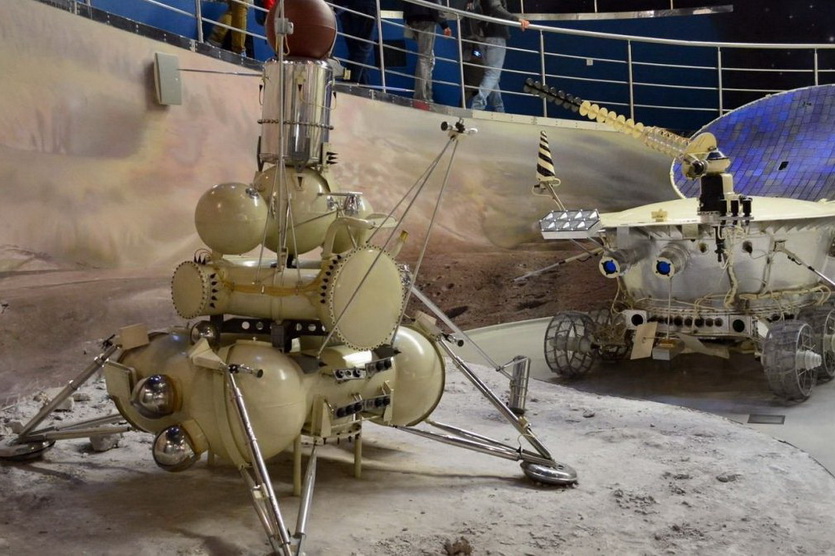

Фактическим завершением рекордных «завоеваний» желанного спутника стала высадка первого в истории планетохода «Луноход-1», приступившего к работе 17 ноября 1970 года.

Он проработал на Луне одиннадцать лунных дней (10,5 земных месяцев) до 14 сентября 1971 года, проехав за это время 10 540 метров.

«Луноход-1» передал на Землю 211 лунных панорам, 25 тысяч фотографий, позволил определить с помощью лазера точное расстояние до спутника и проанализировал 25 проб грунта.

7. Полеты на Венеру

По всей видимости, Венера была более благосклонна к советским ученым, нежели Луна.

Так, запущенный 12 февраля 1961 года советский зонд «Венера-1» (является вторым советским аппаратом в этот адрес) отправился в миссию умышленного столкновения с Венерой.

Сбой в работе систем во время полета привели к неуправляемому дрейфу аппарата, из-за чего, удалившись на 2 миллионов километров от Земли, зондом была потеряна связь и он пролетел мимо.

«Венера-4» в октябре 1967 года доставила на Венеру сферический спускаемый аппарат, который в течение 94 минут с помощью парашютной системы опускался на ночной стороне планеты.

Это позволило уточнить множество данных о второй планете Солнечной системы и разработать несколько поколений аппаратов для её исследования.

Тем не менее, 17 августа 1970 года один из множества аппаратов серии «Венера-7», отправился к далекой планете и смог осуществить первое успешное приземление на другой планете.

Для работы в условиях раскаленной атмосферы, аппарат был охлажден до −8 градусов по Цельсию.

Таким образом, вопреки отказу парашюта для спуска, зонд передавал данные с поверхности Венеры в течение 23 минут после посадки.

Таким образом была совершена первая передача данных с другой планеты, успешно повторенная уже с дневной стороны планеты в 1972 с помощью ещё одного советского комплекса «Венера-8».

8. Орбитальный радиотелескоп

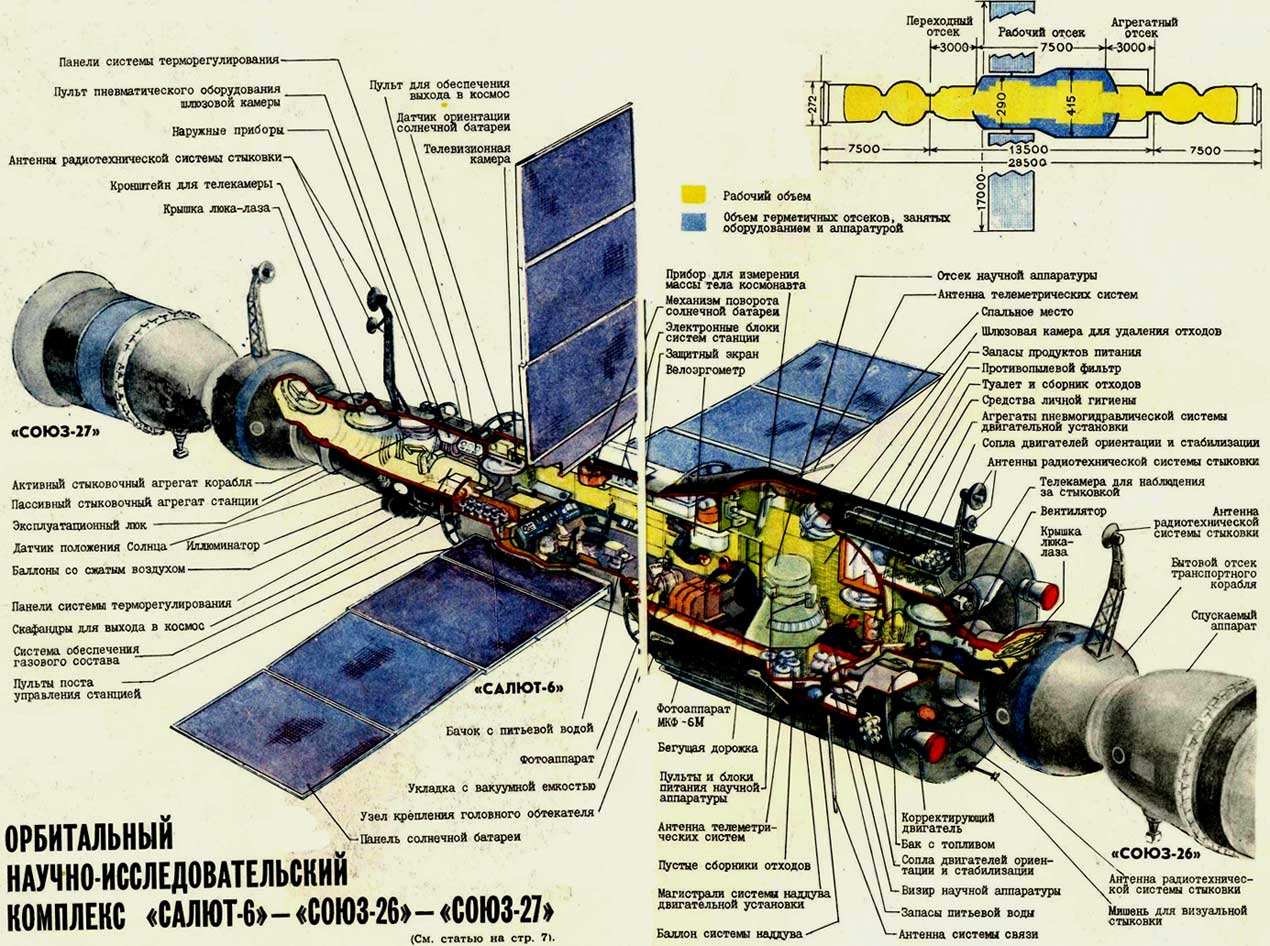

Орбитальная станция «Салют-6» была создана для продолжения научно-исследовательских и военных работ в космосе, которые были начаты на предыдущих станциях серии «Салют».

Запуск собственно станции состоялся 29 сентября 1977 года. Суммарно она провела на орбите 1764 дня, из которых 683 была обитаема членами 5 основных и 11 экспедиций посещения.

А в 1979 году на ней развернули антенну первого в мире космического радиотелескопа КРТ-10, доставленного грузовым космическим кораблём «Прогресс-7».

В течении июля был осуществлен монтаж антенны, проведена её юстировка и снятие диаграммы направленности и уже 24 июля начался цикл астрофизических и географических исследований.

Астрофизические исследования включали наблюдения пульсара PSR 0329 + 054 и обзор участка Млечного Пути, позволившие почти на 10 лет раньше «Хаббла» получить уникальные снимки отдаленных участков космоса и провести колоссальное количество исследований.

9. Успешная высадка на Марс

Одновременно с венерианской программой, Советы разрабатывали комплексную программу по достижению и исследованию Марса.

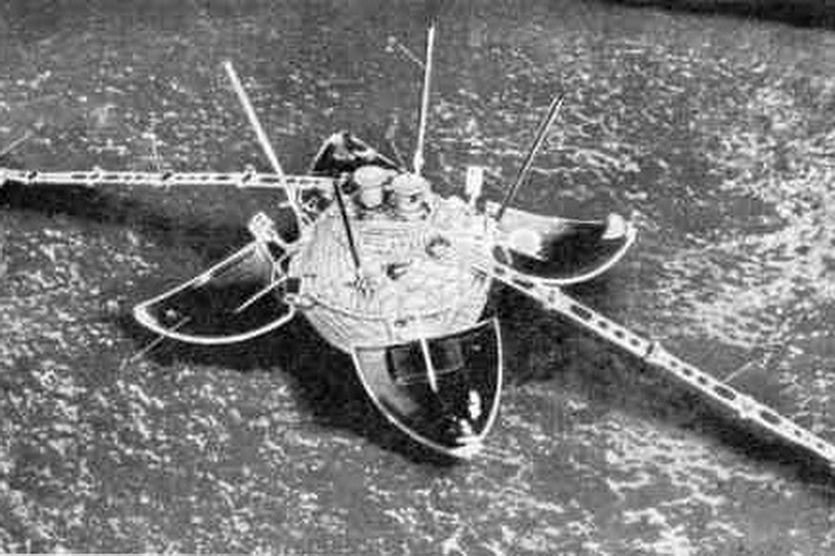

Первым достижением в ней стал выход на орбиту четвёртой планеты Солнечной системы аппаратов-близнецов «Марс-2» и «Марс-3», запущенных почти одновременно в мае 1971 года.

Оба космических аппарата были предназначены для орбитального картографирования и кроме того, несли спускаемые посадочные модули.

Посадочный модуль «Марс-2» разбился, «Марс-3» успешно приземлился и начал передачу данных. К сожалению, пылевая буря на поверхности прекратила передачу спустя 20 секунд.

Это не помешало получить подробные снимки поверхности планеты с орбиты и стать им первыми аппаратами, достигшими Красной планеты.

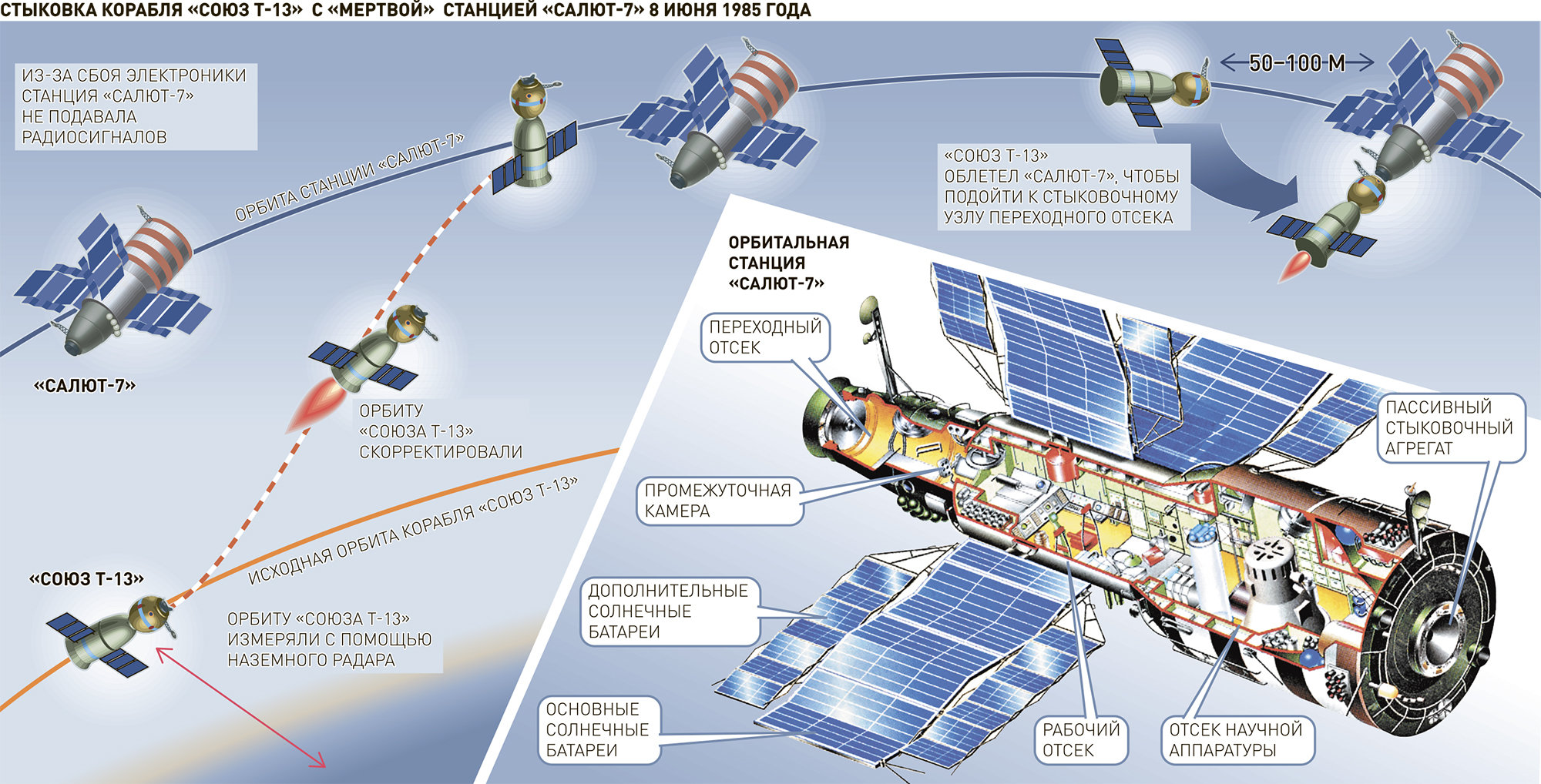

10. Стыковка «на автомате» и контакт с «мертвой» станцией

В будущем человечеству придется не раз столкнуться с космическим мусором, в том числе с брошенными кораблями и орбитальными станциями.

Впервые тему научной фантастики удалось воплотить в жизнь 30 октября 1967 года, когда корабли «Космос-186» и «Космос-188» состыковались друг с другом в полностью автоматическом режиме.

«Космос-186» был запущен 27 октября 1967 года, за ним вдогонку отправили «Космос-188» таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 24 километра во время выхода на орбиту второго аппарата.

«Активный» «Космос-188» смог запеленговать, приблизиться и состыковаться с ранее выпущенным кораблем, объединив системы.

Впоследствии подобная операция происходила не раз. Полученный опыт пригодился и при восстановлении поврежденной космической станции «Салют-7», после полугодового отсутствия на станции людей оставшейся на орбите в состоянии радиомолчания 11 февраля 1985 года.

В попытке спасти станцию, Советский Союз отправил двух ветеранов космонавтики для ремонта «Салюта-7». Автоматизированная система стыковки не работала, поэтому космонавтам нужно было подойти достаточно близко, чтобы осуществить ручную стыковку.

Космонавты смогли пристыковаться, впервые продемонстрировав возможность стыковки с любым объектом в космосе, даже с мертвым и неконтактным.

К 16 июня космонавтам удалось прогреть и восстановить работоспособность станции, а 23 июня к ней в автоматическом режиме пристыковался «Прогресс-24» с запасом воды и материалами для дальнейших восстановительных работ.

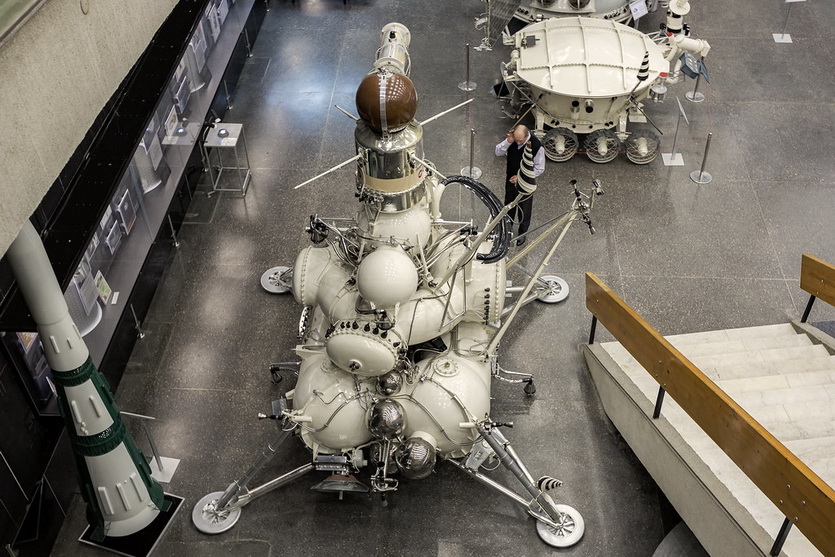

11. Автоматический сбор образцов

Советский Союз, не сумев первым высадить людей на Луну, был полон решимости обогнать американцев с помощью автоматизированного космического зонда для сбора лунного грунта и доставки его на Землю.

Первый советский зонд «Луна-15» разбился при посадке, последующие попытки провалились из-за проблем с ракетоносителями. Только шестой по счету советский зонд «Луна-16» был успешно запущен.

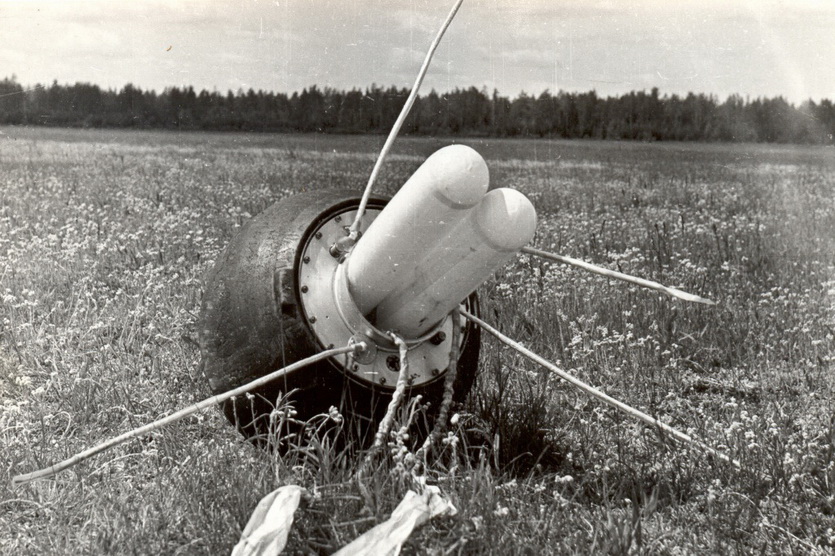

После посадки советская станция взяла пробы лунного грунта вблизи моря Изобилия и поместила их в возвращаемый аппарат, который вернулся с образцами на Землю 24 сентября 1970 года.

Таким образом ученым удалось получить 101 грамм лунного грунта (против 22 килограмма, доставленных на «Apollo-11» во время пилотируемого полета НАСА).

Однако, малый объем материалов и их относительная схожесть была не главным достижением: это было первое успешное возвращение автоматического спускаемого аппарата.

12. Орбитальная и многомодульная станции

Уже упомянутые «Салюты» на самом деле произвели настоящую революцию в космонавтике и исследовании космоса как таковом, ведь аппарат «Салют-1», запущенный 19 апреля 1971 года, стал первой орбитальной станцией Земли.

Проект проводился до 11 октября 1971 года, в результате чего аппарат пробыл на орбите 175 суток, доказав принципиальную возможность долговременного управляемого полета вокруг планеты.

К ней дважды летал экипаж с Земли. «Союз-10» не смог осуществить стыковку, поэтому экспедиция была признана неуспешной. Экипаж «Союза-11», несмотря на ряд внештатных ситуаций, смог провести стыковку и ряд необходимых экспериментов.

Всего по программе гражданских пилотируемых станций «Долговременная орбитальная станция» (ДОС) было запущено 7 «Салютов» и «Космос-557».

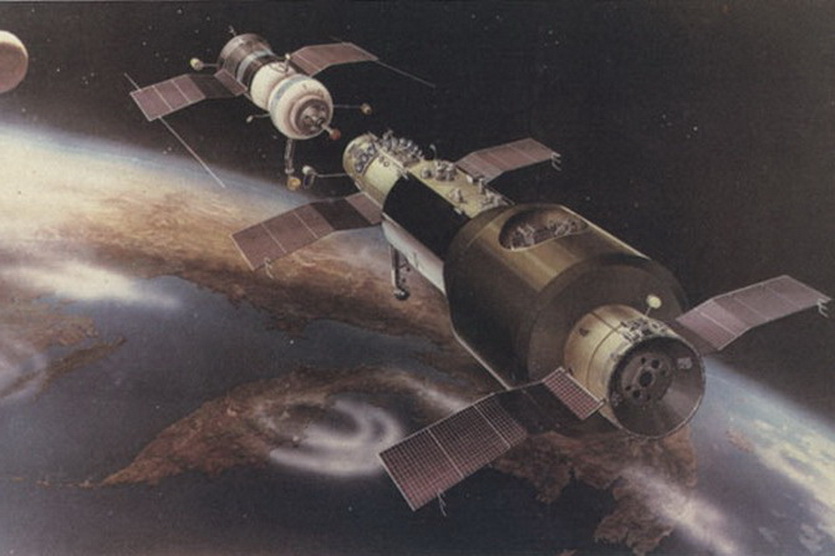

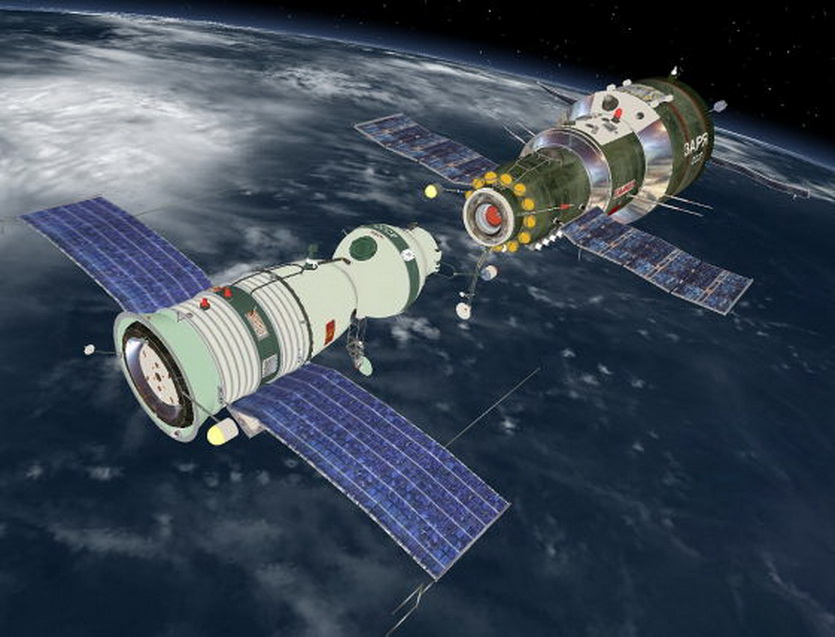

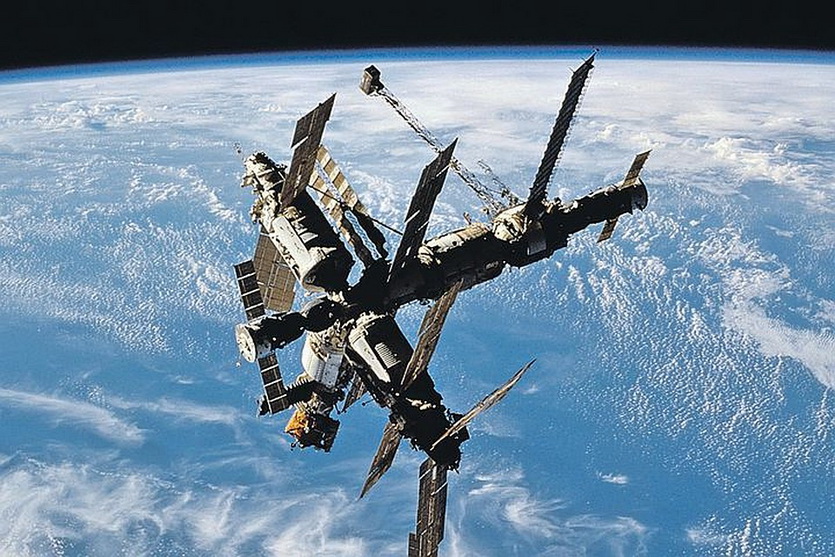

Имя сменилось только 20 февраля 1986 года, когда на орбиту был выведен базовый блок первой в истории многомодульной орбитальной станции «Мир», ставшая абсолютным символом космической эпохи и своеобразным закатом СССР.

Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года, суммарно проведя в космосе 5511 суток (из них 4594 дней с экипажем на борту), совершив 86 331 оборот вокруг планеты.

За время существования станции на ней было проведено более 23000 экспериментов. На станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций, среди которых 29 космонавтов и 6 астронавтов осуществили выход в открытый космос.

P.S. Мы ничего не забыли?

Российский космос для многих закончился затопленным в Тихом океане «Миром» 23 марта 2001 года.

Для других, напротив, всё только начинается с «Ангарой» и космодромом «Восточный». Истина где-то посередине, и кроме упомянутых, на счету советских и российских ученых, инженеров ещё множество побед.

О чем ещё сегодня стоило бы вспомнить, на ваш взгляд?

Источник