Межпланетные космические аппараты

МКС – международная космическая станция

МКС или международная космическая станция – пилотируемый многоцелевой исследовательский комплекс. Впервые его запустили в космос в 1998 году, применяют до сегодняшнего дня. МКС является совместным проектом ряда государств. Всего их 14, поэтому отметим только часть стран:

Страны заключили соглашение о совместной эксплуатации МКС до 2024 года. Всего в составе станции предусмотрено 15 основных модулей, производителями которых являются Россия, Америка, Япония, европейские государства. Можно только представить, насколько огромным и многофункциональным получился корабль. Данный космический аппарат – это огромный комплекс, с помощью которого удается проводить информативные и точные исследования.

Межпланетная транспортная система от компании SpaceX

Пока это только проект. SpaceX трудится над созданием многоразового космического летательного аппарата, с помощью которого удавалось бы доставлять людей на Марс. Комплекс предположительно будет иметь следующие составляющие:

- ракета-носитель для запуска с Земли;

- межпланетный корабль со всеми приборами, доставляющий людей и грузы;

- танкерная модификация для дозаправки на орбите.

Первый полет, предположительно, должен состояться в 2022 году. Во время его проведения на Марс планируют доставлять груз. С экипажем система может полететь в 2024 г.

Продолжая говорить про межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет, отметим, что осенью 2019 компания SpaceX презентовала вниманию публики прототип ракеты Starship. Презентация прошла в Техасе в конце сентября. Starship, как запланировано, сможет транспортировать около сотни пассажиров, доставив их на Марс или на Луну. Руководитель проекта пока называет только предположительную дату полета, указывая, что это событие может состояться уже весной 2020.

Первый космический аппарат

Если говорить про первый аппарат, то это поднявший в космос известного космонавта Юрия Гагарина в 1961 году корабль под названием «Восток-1». Именно на этом агрегате был совершен первый в мире полет за пределы Земли. Данное событие стало гордостью для СССР, и о нем быстро узнали в разных странах мира.

Аппараты для изучения космоса

Рассмотрим ряд агрегатов, которые человечество использовало для изучения объектов Солнечной системы:

- Пионер 5-9 моделей – исследовал Солнце и окружающее пространство;

- Маринер-10, Маринер-2, Венера 4-16 моделей и Мессенджер – использовались для изучения Меркурия и Венеры;

- Луна 24, Хитэн, Клементина – модификации, исследовавшие Луну;

- Спирит, Феникс – летали на Марс.

Это автоматические устройства для исследования объектов космоса. В списке представлена лишь малая часть агрегатов в качестве примера.

Источник

10 самых известных космических аппаратов, отправленных человеком к Луне

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

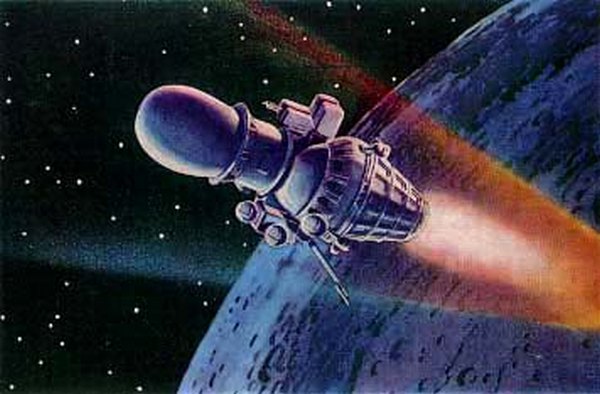

«Луна-1»

2 января 1959 года СССР осуществил пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на лунную траекторию автоматическую межпланетную станцию «Луна-1». АМС пролетела на расстоянии 6 тыс. км. от лунной поверхности и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Целью полёта было достижение «Луной-1» поверхности Луны. Вся бортовая аппаратура работала корректно, но в циклограмму полёта закралась ошибка, и АМП на поверхность Луны не попала. На результативности бортовых экспериментов это не отразилось. В ходе полёта «Луны-1» удалось зарегистрировать внешний радиационный пояс Земли, впервые измерить параметры солнечного ветра, установить отсутствие у Луны магнитного поля и провести эксперимент по созданию искусственной кометы. К тому же «Луна-1» стала космическим аппаратом, который сумел достичь второй космической скорости, преодолел земное притяжение и стал искусственным спутником Солнца.

«Пионер-4»

3 марта 1959 с космодрома на мысе Канаверал был запущен американский космический аппарат «Пионер-4», который первым совершил облёт Луны. На его борту были установлены счётчик Гейгера и фотоэлектрический сенсор для фотографирования лунной поверхности. Космический аппарат пролетел на расстоянии 60 тыс. километров от Луны на скорости 7,230 км/с. На протяжении 82 часов «Пионер-4» передавал на Землю данные о радиационной обстановке: в лунных окрестностях радиации обнаружено не было. «Пионер-4» стал первым американским космическим аппаратом, которому удалось преодолеть земное притяжение.

«Луна-2»

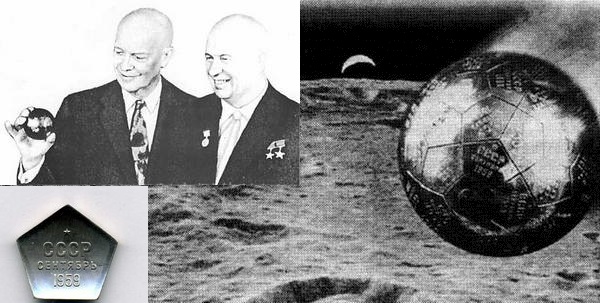

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовала автоматическая межпланетная станция «Луна-2», которая стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны. Собственной двигательной установки у АМК не было. Из научного оборудования на «Луна-2» были установлены счётчики Гейгера, сцинтилляционные счётчики, магнитометры и детекторы микрометеоритов. «Луна-2» доставила на лунную поверхность вымпел с изображением герба СССР. Копию этого вымпела Н.С. Хрущев вручил президенту США Эйзенхауэру. Стоит отметить, что СССР демонстрировал модель «Луна-2» на различных европейских выставках, и ЦРУ смогло получить неограниченный доступ к модели для изучения возможных характеристик.

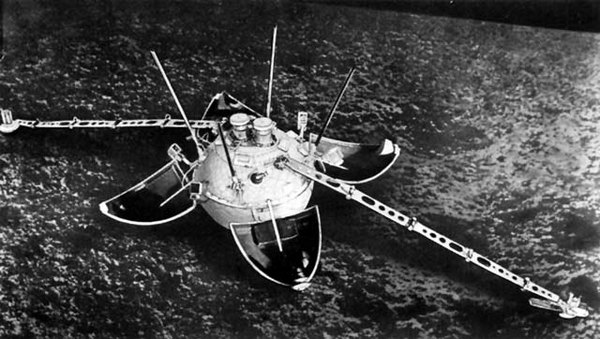

«Луна-3»

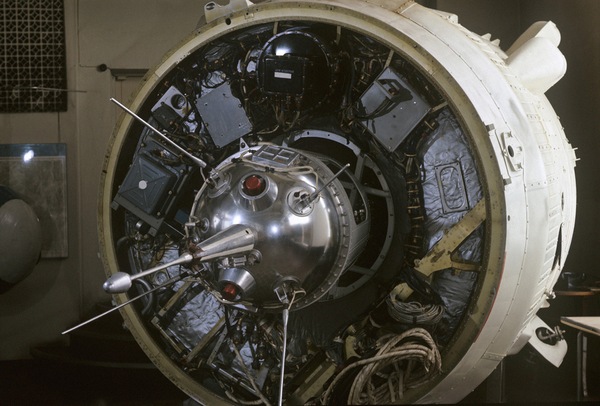

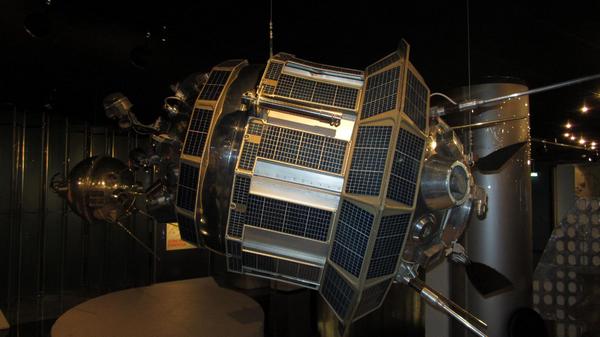

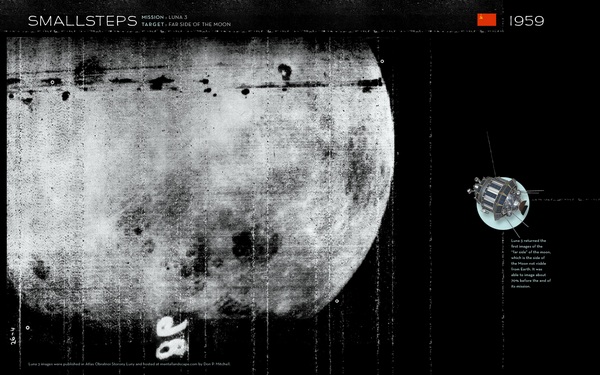

4 октября 1959 года с Байконура стартовала АМС «Луна-3», целью которой было изучение космического пространства и Луны. В ходе этого полёты впервые в истории были получены фото обратной стороны Луны. Масса аппарата «Луна-3» — 278,5 кг. На борту космического аппарата были установлены системы телеметрической, радиотехнической и фототелеметрической ориентации, позволявшие ориентироваться относительно Луны и Солнца, система энергопитания с солнечными батареями и комплекс научной аппаратуры с фотолабораторией.

«Луна-3» совершила 11 оборотов вокруг Земли, а затем вошла в земную атмосферу и прекратила своё существование. Несмотря на низкое качество снимков, полученные фотографии обеспечили СССР приоритет в наименовании объектов на поверхности Луны. Так на карте Луны появились цирки и кратеры Лобачевского, Курчатова, Герца, Менделеева, Попова, Склодовской-Кюри и лунное море Москвы.

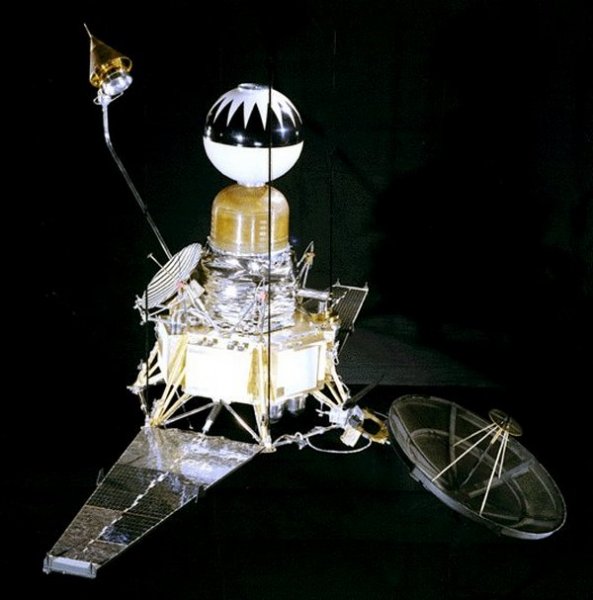

«Рейнджер-4»

23 апреля 1962 года с мыса Канаверал стартовала американская автоматическая межпланетная станция Рейнджер-4. АМС несла капсулу весом 42,6 кг, содержавшую магнитный сейсмометр и гамма- спектрометр. Американцы планировали произвести сброс капсулы в районе Океана Бурь и в течение 30 суток проводить исследования. Но бортовая аппаратуры вышла из строя, и Рейнджер-4 не смог обрабатывать команды, которые поступали с Земли. Продолжительность полёта АМС «Рейнджер-4» 63 часа и 57 минут.

«Луна-4С»

4 января 1963 года ракета-носитель «Молния» вывела на орбиту АМС «Луна-4С», которая должна была впервые в истории космических полётов совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Но старт в сторону Луны по техническим причинам не произошёл, и 5 января 1963 года «Луна-4С» вошла в плотные слои атмосферы и прекратила существование.

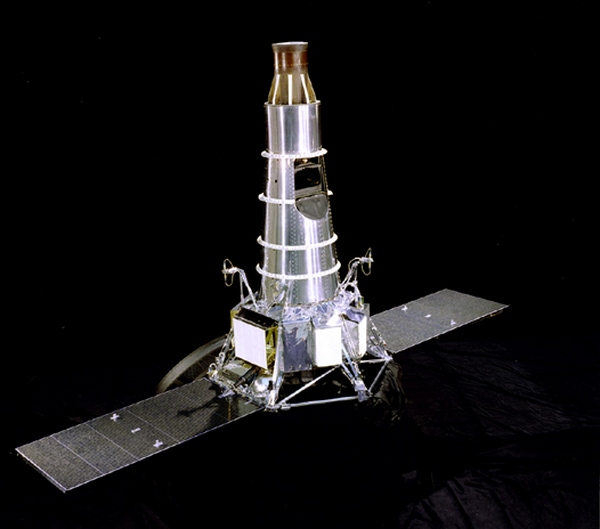

Рейнджер-9

21 марта 1965 года американцы запустили Рейнджер-9, целью полёта которого было получение детальных фото лунной поверхности на последних минутах перед жёсткой посадкой. Аппарат был сориентирован таким образом, чтобы центральная ось камер полностью совпадала с вектором скорости. Это должно было позволить избежать «смазывания изображения».

За 17,5 минут до падения (расстояние до поверхности Луны составляло 2360 км) удалось получить 5814 телевизионных изображений лунной поверхности. Работа Рейнджера-9 получила высшие оценки мирового научного сообщества.

«Луна-9»

31 января 1966 года с Байконура стартовала советская АМС «Луна-9», которая 3 февраля совершила первую мягкую посадку на Луне. АМС прилунился в Океане Бурь. Со станцией состоялось 7 сеансов связи, продолжительность которых составляла более 8 часов. Во время сеансов связи «Луна-9» передавала панорамные изображения лунной поверхности вблизи места посадки.

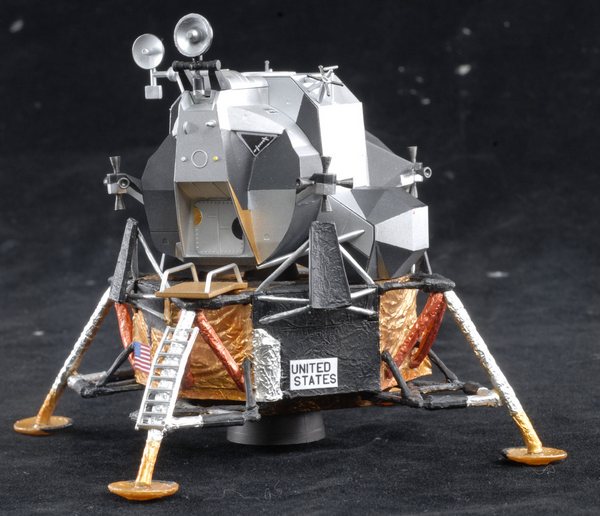

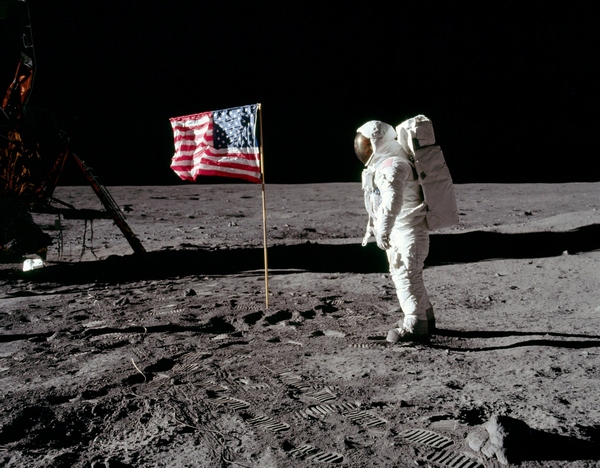

«Аполлон-11»

16—24 июля 1969 года состоялся полёт американского пилотируемого космического корабля серии «Аполлон». Этот полёт знаменит в первую очередь тем, что земляне впервые в истории совершили посадку на поверхность космического тела. 20 июля 1969 года в 20:17:39 лунный модуль корабля на борту с командиром экипажа Нилом Армстронгом и пилотом Эдвином Олдрином прилунился в юго-западной части Моря Спокойствия. Астронавты совершили выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Пилот командного модуля Майкл Коллинз ждал их на окололунной орбите. Астронавтами в месте посадки был установлен флаг США. Американцы разместили на поверхности Луны комплект научных приборов и собрали 21,6 кг образцов лунного грунта, который доставили на Землю. Известно, что после возвращения члены экипажа и лунные образцы прошли строгий карантин, не выявивший никаких лунных микроорганизмов.

«Аполлон-11» привёл к достижению цели, поставленной президентом США Джоном Кеннеди – осуществить высадку на Луну, обогнав в лунной гонке СССР. Стоит отметить, что факт высадки американцев на поверхность Луны вызывает у современных учёных сомнения.

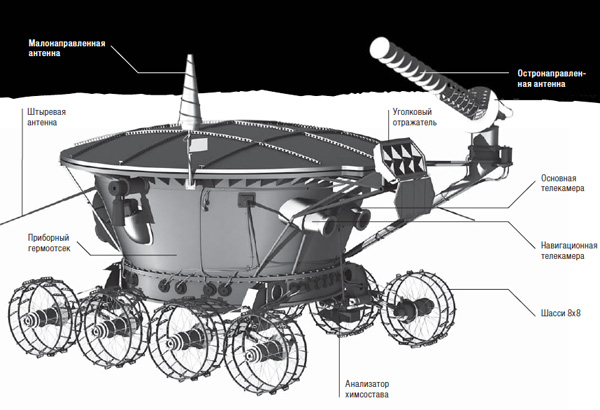

«Луноход-1»

10 ноября 1970 с космодрома Байконур АМС «Луна-17». 17 ноября АМС прилунилась в Море Дождей, и на лунный грунт съехал первый в мире планетоход – советский дистанционно-управляемый самоходный аппарат «Луноход-1», который был предназначен для исследования Луны и проработал на Луне 10,5 месяцев (11 лунных дней).

За время работы «Луноход-1» преодолел 10 540 метров, двигаясь со скоростью 2 км/ч, и обследовал площадь 80 тыс. кв.м. Он передал на землю 211 лунных панорам и 25 тыс. фото. За 157 сеансов с Землёй «Луноход-1» принял 24 820 радиокоманд и произвёл химический анализ грунта в 25 точках.

15 сентября 1971 года ресурс изотопного источника тепла исчерпался, и температура внутри герметичного контейнера лунохода начала падать. 30 сентября аппарат на связь не вышел, а 4 октября учёные прекратили попытки войти с ним в контакт.

Стоит отметить, что битва за Луну продолжается и сегодня: космические державы разрабатывают самые невероятные технологии, планируя захват и освоение Луны .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Движение вперед

«В космонавтике, как и в любой отрасли, главное условие успеха — постоянное развитие, движение вперед, — отметил Борис Обносов, генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член СоюзМаш России). — Многие предприятия, входящие сегодня в КТРВ, занимались и продолжают заниматься не только созданием высокоточного оружия, но и вносят существенный вклад в освоение космического пространства. Создается уникальная техника, при ее производстве применяются передовые технологии и новые материалы. Космическая тематика — важная часть диверсификации производства ОПК».

Так, АО «НПО электромеханики» с 70-х годов активно участвует в реализации проектов по созданию и производству гироскопических приборов навигации и стабилизации для космических ракет-носителей. Сегодня предприятие работает над комплексом командных приборов для системы управления новой ракеты-носителя «Союз-5».

По технологиям, разработанным в АО «УНИИКМ», были изготовлены зеркала из углепластика для комплектации остронаправленной антенны космического аппарата «Арктика-М», разработанного в АО «НПО Лавочкина». Аппарат предназначен для проведения метеорологических наблюдений в зоне Арктики и обеспечения проводки судов по Северному морскому пути.

Оренбургское ПО «Стрела» сотрудничает с ведущими ракетно-космическими предприятиями страны более 50 лет. В начале 70-х годов завод участвовал в создании космических станций «Луна-14», «Луна-15», «Луна-16», блоков автоматических станций для исследований Марса и Венеры, а затем — в производстве блоков и агрегатов транспортной космической системы «Энергия — Буран». С 2006 года объединение выполняет заказы на изготовление деталей и сборочных единиц для средств выведения космических аппаратов по заказам АО «НПО Лавочкина». Это детали переходных отсеков, головных обтекателей разгонного блока «Фрегат». Также в рамках сотрудничества с РКК «Энергия» им. С.П. Королева налажено производство наземного оборудования для транспортировки пилотируемого космического корабля проекта «Орел».

Многие годы тесно сотрудничает с РКК «Энергия» еще одно дочернее предприятие КТРВ — АО «МКБ «Искра» имени И.И. Картукова». Конструкторское бюро было организовано в 1946 году и стояло у истоков освоения космоса. Специалисты участвовали в разработке систем катапультирования космонавтов перед приземлением спускаемых аппаратов. В 60-е годы конструкторскому бюро было поручено проектирование первой двигательной установки системы аварийного спасения (ДУ САС) для корабля «Союз 7К». Тогда же МКБ «Искра» получило задание на разработку первых двигателей мягкой посадки (ДМП), предназначенных для приземления космонавтов непосредственно в возвращаемом корабле.

Эффективность системы аварийного спасения была подтверждена не раз. Так, в октябре 2018 года во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10» произошла авария из-за нештатного отделения бокового блока первой ступени. Система аварийного спасения отстыковала корабль с экипажем от ракеты, и он совершил баллистический спуск с последующим приземлением. Задачу увода корабля от носителя выполнила двигательная группа головного обтекателя, разработанная и изготовленная в МКБ «Искра».

Сегодня предприятие работает как над изготовлением серийной продукции для обеспечения запусков кораблей серии «Союз-ТМА», так и над разработкой новых изделий.

Наиболее активно в решение космических задач вовлечено АО «ВПК «НПО машиностроения» — один из мировых лидеров в сфере производства спутников. Первые космические проекты на предприятии были созданы в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века под руководством академика Владимира Николаевича Челомея.

В НПО машиностроения были разработаны многочисленные образцы космической техники. В частности, уникальный ракетно-космический комплекс «Алмаз» с орбитальной пилотируемой станцией, транспортным кораблем снабжения, многоразовым тpexмeстным возвращаемым аппаратом и грузовой капсулой для доставки на Землю информации. Этот комплекс заложил основу всему семейству созданных в стране тяжелых орбитальных пилотируемых станций.

В это же время была создана тяжелая ракета-носитель серии «Протон», которая в дальнейшем обеспечила запуск в космос сверхтяжелых научных космических станций «Протон», всех пилотируемых орбитальных станций семейства «Салют», автоматических станций «Алмаз», космических аппаратов «Венера», «Зонд», «Луна», «Марс», комплекса «Мир», множества телекоммуникационных и военных космических аппаратов, а также модулей российского сегмента МКС.

На предприятии было разработано семейство малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в различных спектральных диапазонах «Кондор-Э». Система предназначена для получения высококачественных изображений, необходимых для мониторинга земной поверхности и океанов, экологического мониторинга и эффективного управления природными ресурсами.

Сегодня предприятие разрабатывает космическую систему дистанционного зондирования Земли на базе малых космических аппаратов, оснащенных радиолокатором высокого разрешения с синтезированной апертурой. В прошлом году завершены все необходимые согласования и пройдена экспертиза по проекту космического комплекса «Кондор-ФКА» с созданием космического аппарата «Кондор-ФКА-М». Это перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, позволяющий полностью удовлетворить интересы в радиолокационной информации таких ведомств, как Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет, и др.

Новая технология, применяемая на «Кондоре-ФКА-М», дает значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, а также обеспечивает лучшую информативность радиолокационного сигнала и в целом более высокую производительность космического аппарата.

В 2020 году начата разработка космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР (активной фазированной антенной решетки). Массогабаритные характеристики спутника позволяют выводить на орбиту группировку сразу из 8 космических аппаратов на одной ракете-носителе. Аппарат больше ориентирован на гражданский сегмент экономики и должен обеспечивать съемку больших площадей земной поверхности.

К этому проекту проявляет большой интерес Госкорпорация «Роскосмос», реализующая ФЦП «Сфера». Согласно госпрограмме в космосе в скором времени должна быть развернута большая группировка спутников различного назначения, в том числе и радиолокационных. Мини-радиолокационные аппараты разработки АО «ВПК «НПО машиностроения» хорошо вписываются в выстраиваемую «Роскосмосом» группировку. К настоящему моменту сформирован облик космического аппарата, выполнены основные радиотехнические и прочностные расчеты, разрабатываются ключевые технические документы и эскизная конструкторская документация на узлы и агрегаты.

С прошлого года прорабатывается возможность обеспечения в непрерывном режиме мониторинга Северного морского пути. Необходимо обеспечить масштабную съемку всей акватории Севморпути как минимум два раза в сутки, чтобы отслеживать меняющуюся ледовую обстановку в этом непростом для судоходства районе. Оптимально решить и эту задачу смогут радиолокационные спутники АО «ВПК «НПО машиностроения», которые позволяют проводить съемку в любое время суток и при любых погодных условиях.

Источник