«Основной тренд космической отрасли»: как продвигается создание российских многоразовых ракет-носителей

В 2023 году состоится пуск лётной модели многоразовой крылатой ракеты «Крыло-СВ». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что ракета будет оснащена двигателем на криогенных компонентах, разработку которого ведёт лаборатория Фонда перспективных исследований. Головной разработчик ракеты — ЦНИИмаш.

«Ракетный двигатель может получить название «Вихрь». Работы над проектом ракеты «Крыло-СВ» начались ещё несколько лет назад, а в феврале текущего года стартовала разработка лётного демонстратора. Лётные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на начало 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты», — говорится в пресс-релизе министерства.

Отмечается, что «Крыло-СВ» — многоразовая крылатая ракета лёгкого класса. Она будет иметь размеры около 6 м в длину и 0,8 м в диаметре. Демонстратор (лётная модель) ракеты будет размером в одну треть от оригинала.

«Ракета будет перемещаться на скоростях до шести чисел Маха. Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полёт со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя», — поясняется в пресс-релизе.

Поиск решений

Работы над созданием многоразовых ракет-носителей ведутся на протяжении многих десятилетий. Появление надёжных космических кораблей, которые смогут использоваться для большого количества пусков, снизит затраты на проведение космических миссий, что, в свою очередь, ускорит освоение космического пространства.

В 1971 году в США по поручению NASA началась разработка многоразовых транспортных космических кораблей Space Shuttle. Изначально планировалось, что каждый из шести построенных шаттлов произведёт порядка 100 полётов к орбите. Однако на практике удалось произвести суммарно только 135 запусков.

Полёты шаттлов сопровождались трагическими случаями. В 1986 году из-за технической неисправности в момент взлёта взорвался корабль Challenger, на борту которого находились семь американских астронавтов.

В 2003 году на входе в атмосферу дезинтегрировался шаттл Columbia с шестью американцами и одним израильтянином на борту.

В 2011 году эксплуатация программы шаттлов была прекращена.

В СССР в 1976 году был начат проект по разработке многоразовой транспортной ракеты «Энергия-Буран», первый и единственный запуск которой осуществлён в 1988 году. В начале 1990-х программа была закрыта.

Одновременно с созданием советского «Бурана» в США велись разработки многоразовой одноступенчатой ракеты в рамках проекта Delta Clipper корпорации McDonnell Douglas. Было произведено несколько испытательных полётов, последний из которых в 1996 году закончился пожаром. В результате корабль оказался настолько сильно повреждён, что его восстановление признали нецелесообразным. Вскоре из-за невозможности решения технических проблем с топливной системой проект был свёрнут.

В 2015 году тема многоразовых ракет снова оказалась в центре внимания после того, как компании SpaceX Илона Маска удалось осуществить успешное возвращение и посадку на стартовую площадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Впервые совершить повторный запуск удалось в марте 2017 года. С тех пор по 2020 год включительно SpaceX удалось провести ещё несколько успешных пусков.

По замыслу главы компании Илона Маска, после того как технологию поставят на поток, один космической запуск будет обходиться в $43 млн. Для сравнения, цена пуска одной ракеты Atlas V компании United Launch Alliance составляет в среднем $225 млн. В свою очередь, цена одного запуска шаттла обходилась примерно в $450 млн.

Российские технологии

В 2018 году директор ЦНИИмаш и один из идеологов и главных конструкторов ракет семейства «Ангара» Александр Медведев отметил, что разработки компании SpaceX концептуально основаны на технологиях, которые создавались в CCCР.

«Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это всё успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, — это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учёными, инженерами и конструкторами», — цитирует Медведева РИА Новости.

В мае 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал начало разработки российской ракеты с возвращаемыми ступенями.

«Это ракета, которая будет состоять из в 2,5 раза меньшего количества деталей. Она будет ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней, к тому же дешевле. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть», — приводит слова Рогозина «Интерфакс».

В свою очередь, в апреле 2020 года Рогозин отметил, что разрабатываемые в России многоразовые ракеты, в числе которых и «Крыло-СВ», будут отличаться по своим особенностям от американских.

«С учётом нашей географической специфики садиться ступень должна по-самолётному, а не вертикальной свечкой, как Falcon. Если мы это отработаем и увидим, что самолётный вариант возвращения более прост и эффективен, чем возвращение в стиле Falcon, то мы сможем это применить на ракете среднего класса», — сказал Рогозин.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с RT отметил, что идея использования многоразовых космических носителей — один из «основных трендов мировой космической отрасли».

«В этом направлении двигаются частные компании в США, достаточно серьёзные наработки есть в Китае. РФ тоже создаёт свои разработки, тем более существуют определённые экономические обоснования необходимости использования составных частей ракеты и всей ракеты целиком несколько раз. В России ведутся работы в этом направлении, например разрабатывают ракеты «Крыло-СВ» и ракеты на природном газе «Союз-5», которые хотят сделать частично многоразовыми», — отметил эксперт.

Технический потенциал российской космической отрасли позволяет создать и впоследствии использовать многоразовые космические носители, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Единственное сырое направление — спуск ракеты. Но это будет решено в ближайшее время. Сейчас российские конструкторы ищут решение проблемы многоразового взлёта не с помощью вертикальной посадки, а по самолётной схеме. Сегодня Россия пытается создать высококонкурентные ракеты и аппараты, стоимость полёта на которых была бы ниже, чем у США. За счёт этого она сможет увеличить свою долю на рынке космических услуг», — заключил эксперт.

Источник

Великолепная пятерка русских ракет-носителей

3-03-2016, 10:41 | Наука и техника / Космические исследования | разместил: Лукрентий | комментариев: (2) | просмотров: (4 698)

Ракеты-носители – важнейший аргумент в так называемой гонке за космос по той лишь причине, что являются единственным способом доставки космических аппаратов и искусственных спутников на орбиту Земли.

Их разработкой и запуском занимаются ведущие державы. Но какие именно российские шедевры космической отрасли наиболее конкурентоспособны на мировой арене?

Протон

Ракеты-носители класса «Протон», пожалуй, сейчас особенно в ходу. Они обладают наибольшей грузоподъемностью и выносливостью (увеличена тяга двигателей и объём топливных баков).

А потому хороши еще и тем, что способны доставить на орбиту не просто космические аппараты, а спутники системы ГЛОНАСС. Этим они, собственно, и занимаются на постоянной основе.

Про ГЛОНАСС и про спутники третьего поколения можете прочесть в других наших статьях, там найдёте и технические характеристики Глонасс-К в сравнении с Глонасс-М. Также не пропустите статью про космическую логистику.

«Протон» разрабатывался еще во времена советского союза – в 1961-1967 года, эти РН позволили вывести на орбиту большую часть советских и российских космических объектов: орбитальных станций, «Салют-ДОС» и «Алмаз», модулей станций «Мир» и МКС и других аппаратов и космических кораблей.

Модернизация линейки «Протон» происходит в режиме нон-стоп. Сейчас мы наблюдаем ракеты-носители уже третьего поколения – «Протон-М». Предшествовали им оригинальный «Протон» и вторая модификация — «Протон-К».

«Протон-М» — наиболее усовершенствованный вариант. Совершенен он не только в технических характеристиках, но и в системе управления, в основу которой лег бортовой цифровой вычислительный комплекс (БЦВК).

Ракета-носитель третьего поколения в эксплуатации уже 15 лет в обед: первый спутник связи «Экран М-4» был выведен на орбиту с ее помощью в 2001 году. Но всё-таки бум «Протонов» пришёлся на последние несколько лет.

По популярности «Союз» с его модификациями занимает почетное второе место, следуя прямо за линейкой «Протонов».

Впервые отправилась в космос ракета-носитель в 2004 года, с тех пор ее радостно используют для доставки космических аппаратов на орбиту. К слову, не только «Протон» доставляет спутники навигационной системы. В 2014 году РН «Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты «Меридиан» и «Глонасс-К».

Днепр

Ракеты-носители «Днепр» когда-то были красивы и востребованы, однако теперь их использование было бы не самой лучшей идеей. А всё потому, что «Днепр» был совместным проектом России и Украины.

Теперь Украина, как бы это выразиться, хочет сотрудничать только в рамках выкачивания в долг газа. Да и о каком космосе, собственно, может идти речь? Для этого необходимо движение в сторону развития, но, к сожалению, космическая отрасль Украины встала на путь регресса.

Ангара

Проект по запуску ракеты-носителя «Ангара» более многообещающ, нежели увядшая программа «Днепр». Разработали «Ангару» уже в России, сразу после распада Советского Союза. Можно сказать, что это был первый самостоятельный проект.

Изначально планировали запустить ракету еще в 2005 году. Но шли годы, а момент отсрочивали. Запуск переносили на 2011 год и на все последующие, вплоть до 2014, пока 23 декабря, наконец, не состоялось долгожданное событие. Это был первый и последний запуск ракеты-носителя.

Федерация

Следующий скачок в «ракетоносной» отрасли – это «Федерация», причём название для новой ракеты дали сами россияне, которые приняли участие во всероссийском голосовании. Проект пока остается лишь проектом, и публичных демонстраций «Федерации» не было.

Известно только, что некоторые детали разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия» и что это будет ракета-носитель тяжеловес среди всех российских разработок.

«Федерация», благодаря внушительным техническим характеристикам, будет предназначена для дальних космических экспедиций. Предположим, на Луну. Почему бы и нет? На ракету-носитель возлагают поистине большие надежды. В 2021 году еще не построенную «Федерацию» собираются отправить в космос, а в 2035 и вовсе нагрузить людьми и отправить на естественный спутник Земли.

А вообще… всё это детские игрушки. В грандиозных планах России – создать многоразовую ракету-носитель, которая станет новым словом в космическом кораблестроении. Будет ли ей Федерация? Вполне возможно. Тогда именно она выведет российское космическое кораблестроение на новый уровень.

Хотите узнать о разработках конкурентов России? Тогда продолжение следует…

Источник

Проекты многоразовых ракет-носителей в России: есть ли у них будущее?

Космическая отрасль является одной из наиболее высокотехнологичных, и её состояние во многом характеризует общий уровень развития промышленности и технологий в стране. Существующие космические достижения России по большей части основаны на достижениях СССР. На момент развала Советского Союза возможности СССР и США в космосе были примерно сопоставимы. В дальнейшем ситуация с космонавтикой в РФ стала постепенно ухудшаться.

Если не считать услуг по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), которые возникли по причине отказа США от дорогостоящей программы Space Shuttle, то Россия во всём уступает США: практически нет успешных крупных научных проектов, сравнимых с отправкой марсоходов, развёртыванием орбитальных телескопов или отправкой космических аппаратов к удалённым объектам Солнечной системы. Стремительное развитие частных коммерческих компаний привело к существенному снижению доли Роскосмоса на рынке космических запусков. Поставляемые в США российские двигатели РД-180 в ближайшей перспективе заменят американские BE-4 от компании Blue Origin.

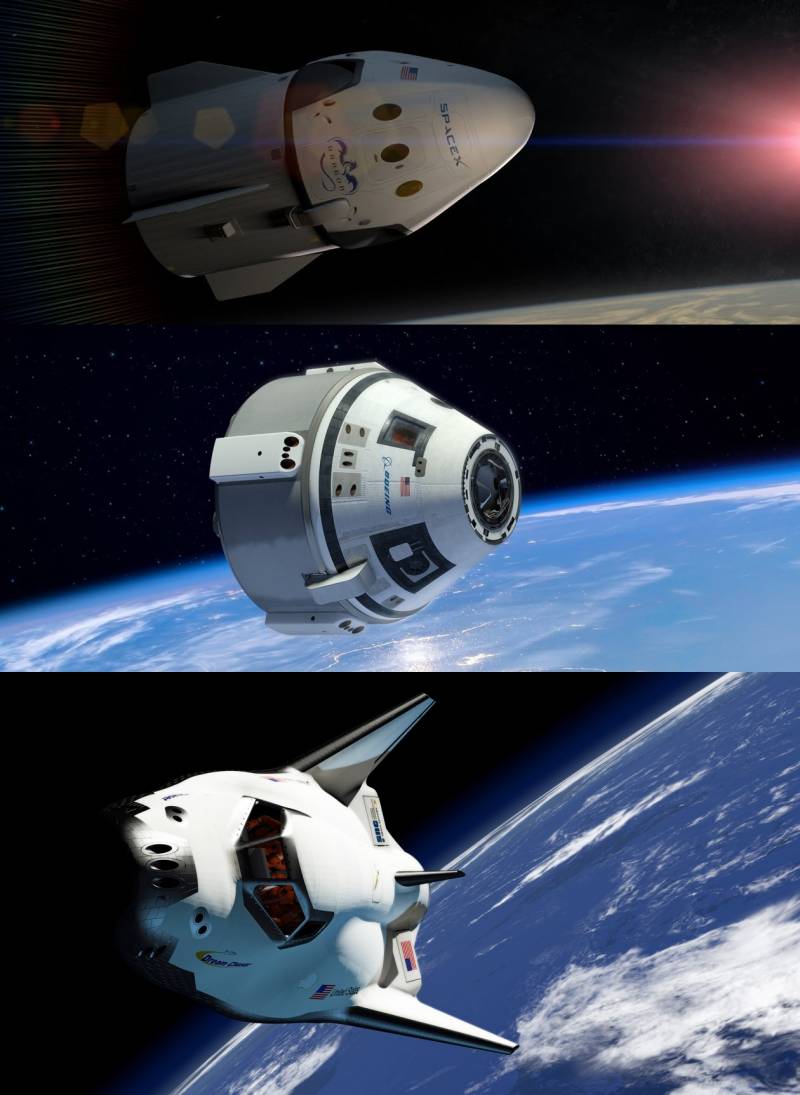

С высокой вероятностью в ближайший год США откажутся от услуг России в качестве «космического извозчика», завершив испытания собственных пилотируемых космических аппаратов (одновременно разрабатываются сразу три пилотируемых космических аппарата).

Последней точкой соприкосновения США и России остаётся МКС, срок существования которой подходит к концу. Если не будет реализован какой-либо отечественный или международный проект с российским участием, то пребывание российских космонавтов на орбите станет крайне эпизодическим.

Основным устоявшимся трендом, который в ближайшей перспективе должен привести к существенному снижению стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту, является создание многоразовых ракет. В какой-то мере это уже происходит: заявленной целью компании SpaceX является снижение стоимости вывода грузов на орбиту в десять раз, а на текущий момент удалось сбить цену примерно в полтора раза.

Надо понимать, что многоразовое ракетостроение в его существующем виде (с возвратом первой ступени) находится на начальном этапе развития. Судя по тому, какой интерес к этому направлению проявили другие коммерческие компании, направление можно считать крайне перспективным. Прорывом в этом направлении может стать появление двухступенчатой ракеты-носителя (РН) BFR с полной многоразовостью обоих ступеней и ожидаемой надёжностью полётов на уровне современных авиалайнеров.

У российской космической отрасли также имеется несколько проектов многоразовых ракет-носителей разной степени проработанности.

«Байкал»

Одним из наиболее активно продвигаемых проектов многоразовых ракет является «Байкал-Ангара». Перспективный модуль «Байкал» представляет многоразовый ускоритель (МРУ) первой ступени ракеты-носителя Ангара, разработанный в ГКНПЦ им. Хруничева.

В зависимости от класса ракеты (лёгкая, средняя, тяжёлая) должны применяться один, два или четыре многоразовых ускорителя «Байкал». В лёгком варианте ускоритель «Байкал», по сути, и является первой ступенью, что приближает концепцию ракеты «Ангара» в этом варианте к концепции Falcon-9 от SpaceX.

Особенностью многоразового ускорителя «Байкал» является возврат, осуществляемый самолётным способом. После отстыковки «Байкал» разворачивает поворотное крыло в верхней части корпуса и осуществляет посадку на аэродром, при этом может осуществляться манёвр на дальности порядка 400 км.

Презентация проекта «Байкал»

Проект подвергается критике из-за большей сложности и потенциально меньшей эффективности по сравнению с вертикальной посадкой, применяемой в зарубежных проектах. По утверждению Роскосмоса, горизонтальная схема посадки необходима для обеспечения возможности возврата к месту старта, но такая же возможность заявлена и для РН BFR. Да и первые ступени РН Falcon-9 удаляются от места старта не более чем на 600 км, то есть площадки для их посадки вполне можно оборудовать в относительно небольшой дальности от космодрома.

Другим недостатком концепции МРУ «Байкал» + РН «Ангара» можно считать то, что в среднем и тяжёлом варианте возвращаются только ускорители, первая ступень (центральный блок) РН теряется. Да и посадка одновременно четырёх МРУ при запуске тяжёлого варианта РН может вызвать затруднения.

На фоне проработки проекта «Байкал-Ангара» странно выглядят заявления генерального конструктора ракет семейства «Ангара» Александра Медведева. По его мнению, ракета может садиться с помощью реактивных двигателей на выдвижные опоры, как у РН Falcon-9. Дооснащение первых ступеней РН «Ангара-А5В» и «Ангара-А3В» посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты и дополнительным топливом увеличит их массу примерно на 19 процентов. После доработки «Ангара-А5В» сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте. В случае реализации этого проекта стоимость выведения груза с помощью «Ангары» должна снизиться на 22-37%, при этом не указано максимально допустимое число запусков первых ступеней РН.

Учитывая заявления представителей Роскосмоса о возможности создания РН «Союз-7» в кооперации с компанией S7 Space в многоразовом варианте можно сделать вывод, что окончательно с проектом многоразовой РН в России пока окончательно не определились. Тем не менее, проект МРУ «Байкал» постепенно прорабатывается. Его разработкой занимается экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева. Тестовый горизонтальный полет демонстратора запланирован в 2020 году, затем должна быть достигнута скорость порядка 6,5 М. В дальнейшем МРУ запустят с аэростата, с высоты 48 км.

«Союз-7»

В сентябре 2018 года первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Радугин, который руководил разработкой новой российской ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей», покинул свой пост и перешел на работу в частную компанию S7 Space. По его словам, компания S7 Space планирует создание ракеты «Союз-7» на базе разрабатываемой Роскосмосом одноразовой ракеты «Союз-5», которая, в свою очередь, является идеологическим наследником успешной советской ракеты «Зенит».

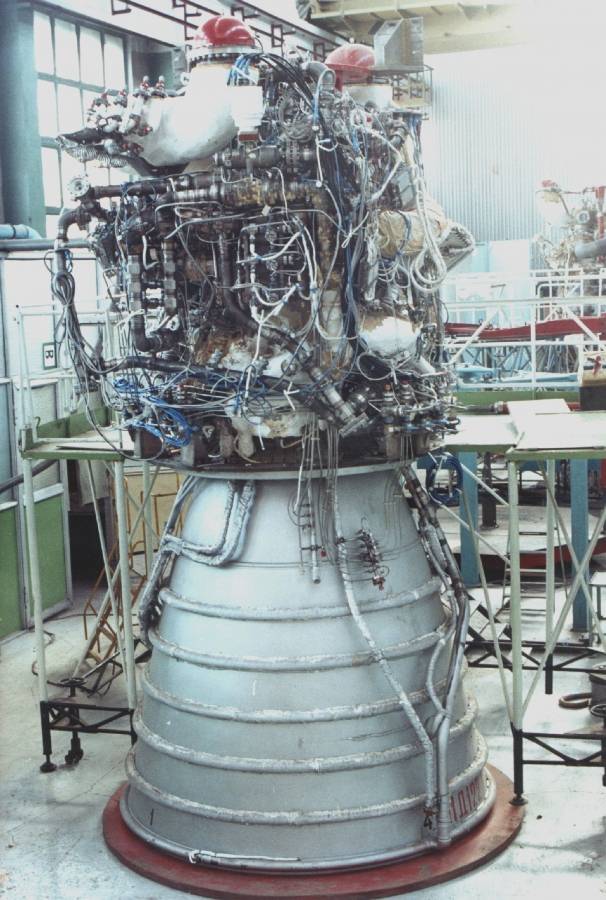

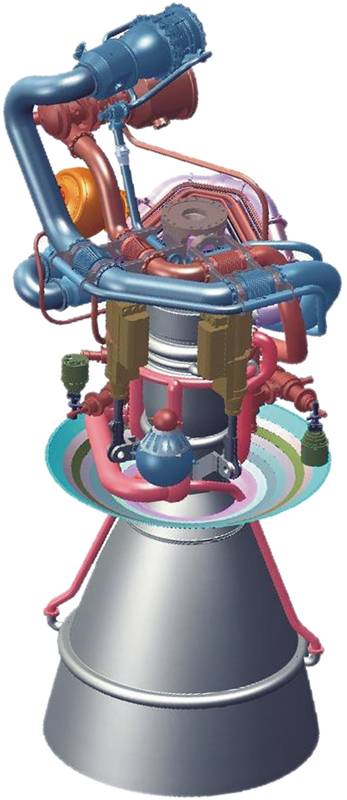

Как и в ракете Falcon-9, в РН «Союз-7» планируется осуществлять возврат первой ступени с помощью ракетодинамического маневра и вертикальной посадки с использованием ракетных двигателей. Для платформы «Морской старт» планируется разработать версию «Союз-7SL». В качестве двигателя РН «Союз-7» планируется использовать проверенный двигатель РД-171 (скорее всего его модификацию РД-171МВ), который может быть повторно использован до двадцати раз (10 полётов и 10 прожигов). Компания S7 Space планирует реализовать свою разработку в течение 5-6 лет. В настоящий момент РН «Союз-7» можно считать наиболее реалистичным проектом многоразовой ракеты-носителя в России.

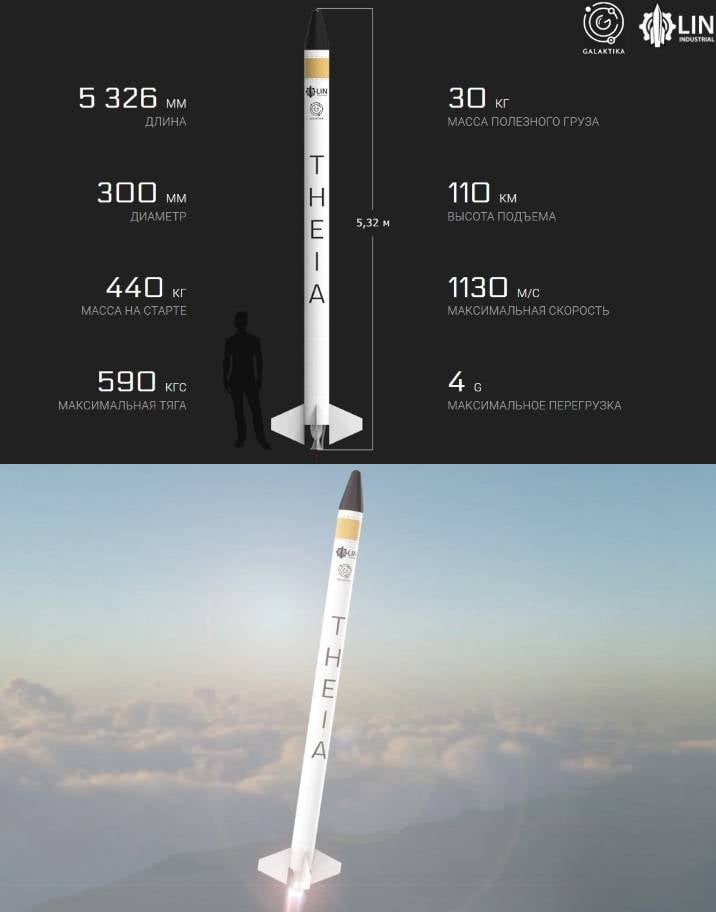

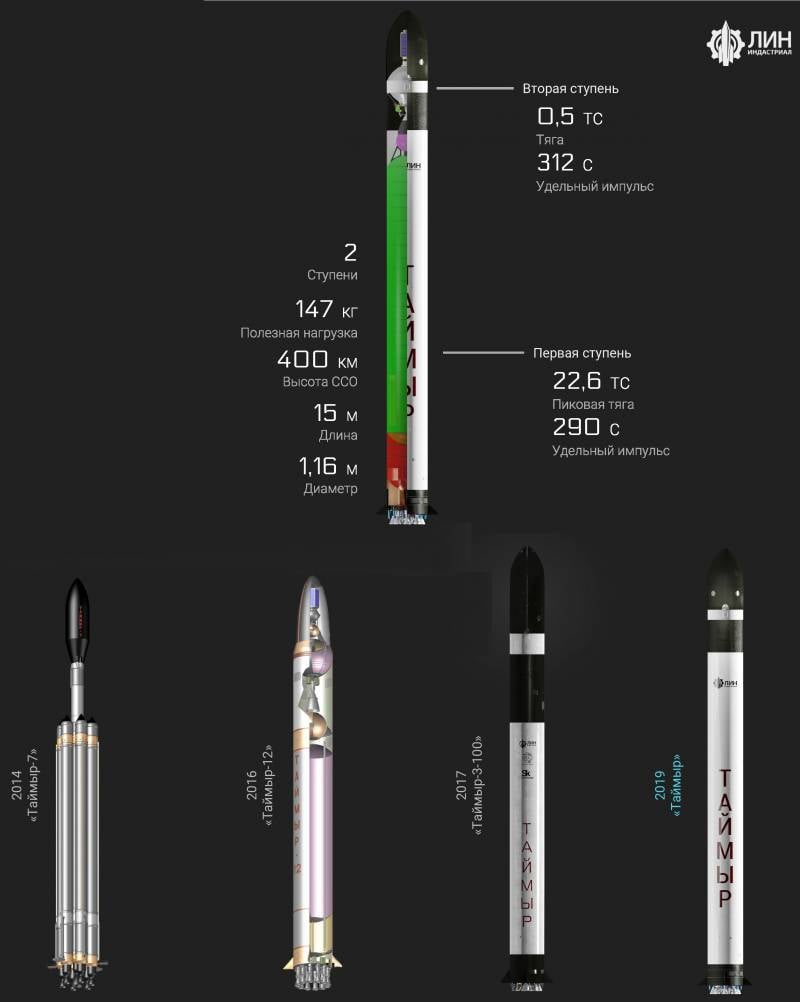

Компания «Лин Индастриал» проектирует сверхмалую суборбитальную ракету «Тейя», предназначенную для взлета до условной границы космоса 100 км с последующим возвращением.

Несмотря на скромные характеристики проекта, он может дать технологии, необходимые для создания в дальнейшем РН с более высокими характеристиками, тем более что «Лин Индастриал» параллельно прорабатывает проект одноразовой сверхмалой ракеты-носителя «Таймыр».

«Корона»

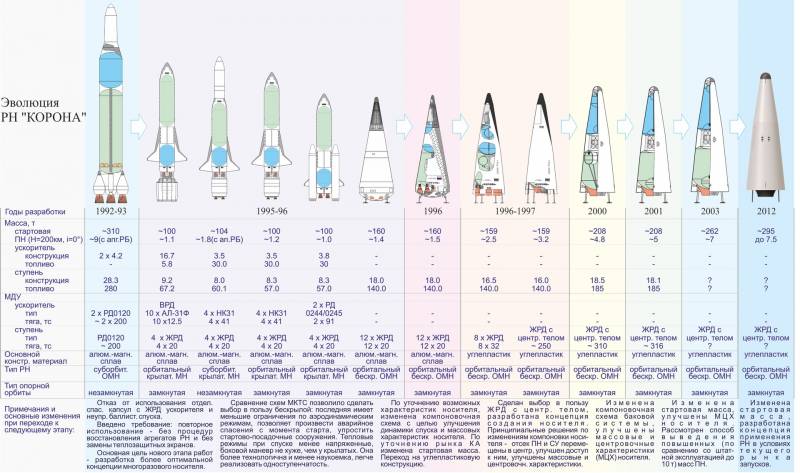

Одним из наиболее интересных и инновационных проектов можно считать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель с вертикальным взлётом и посадкой «Корона», которая разрабатывалась государственным ракетным центром (ГРЦ) им. Макеева в период с 1992 по 2012 год. По мере развития проекта рассматривалось множество вариантов РН «Корона», пока не был сформирован наиболее оптимальный итоговый вариант.

Итоговый вариант РН «Корона» предназначен для выведения полезной нагрузки массой 6-12 тонн на низкую околоземную орбиту высотой порядка 200-500 км. Стартовая масса РН предполагается в районе 280-290 тонн. В качестве двигателя предполагалось использование клиновоздушного жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) на топливной паре водород + кислород. В качестве теплозащиты предполагается использовать усовершенствованную теплозащиту орбитального космического корабля «Буран».

Осесимметричная конусообразная форма корпуса обладает хорошей аэродинамикой при движении на больших скоростях, что позволяет РН «Корона» осуществлять посадку в точке старта. Это в свою очередь позволяет запускать РН «Корона» как с наземных, так и с морских платформ. При спуске в верхних слоях атмосферы РН осуществляет аэродинамическое торможение и маневрирование, а на завершающем этапе, при приближении к месту посадки, разворачивается кормой вниз, и осуществляет посадку с использованием ракетного двигателя на встроенные амортизаторы. Предположительно РН «Корона» может использоваться до 100 раз, при замене отдельных конструктивных элементов через каждые 25 полётов.

По заявлению разработчика, для выхода на этап опытной эксплуатации потребуется примерно 7 лет и 2 миллиарда долларов, не так уж и много за возможность получения столь революционного комплекса.

В настоящий момент ГРЦ им. Макеева можно считать одним из наиболее компетентных предприятий в области ракетостроения, максимально сохранившим свой потенциал после развала СССР. Именно они создали одну из наиболее эффективных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева» и им доверено создание МБР «Сармат», идущей на смену знаменитой «Сатане». Завершение создания МБР «Сармат» в 2020-2021 году открывает возможность для привлечения ГРЦ им. Макеева к космическим проектам.

Говоря о недостатках проекта «Корона», можно предположить, что таковым в первую очередь станет необходимость создания инфраструктуры по доставке и хранению жидкого водорода, а также все связанные с его использованием проблемы и риски. Возможно, что наилучшим решением стал бы отказ от одноступенчатой схемы РН «Корона» и реализация двухступенчатого полностью многоразового комплекса на метановом топливе. Например, на базе разрабатываемого кислородно-метанового двигателя РД-169 или его модификаций. При этом первая ступень могла бы использоваться отдельно для вывода специфической полезной нагрузки на высоту порядка 100 км.

С другой стороны, от жидкого водорода, как от ракетного топлива, скорее всего, никуда не деться. Во многих проектах, мне зависимости от того на метане первая ступень или керосине, на второй ступени применяются водород-кислородные двигатели. В этом контексте уместно вспомнить про трёхкомпонентные двигатели, каким, например, является, разрабатываемый Конструкторским бюро химавтоматики (КБХА) двух режимный трехкомпонентный двигатель РД0750. На первом режиме двигатель РД0750 работает на кислороде и керосине с добавкой 6% водорода, на втором – на кислороде и водороде. Такой двигатель может быть реализован и для связки водород + метан + кислород и возможно, что это окажется даже проще, чем в варианте с керосином.

«Байкал-Ангара», «Союз-7» или «Корона»?

Какой из этих проектов может стать первой российской многоразовой ракетой? Проект «Байкал-Ангара», несмотря на его распиаренность, можно считать наименее интересным. Во-первых, сама многолетняя возня с РН семейства «Ангара» уже накладывает свой отпечаток, во-вторых, концепция возврата МРУ самолётным способом также вызывает множество вопросов. Если говорить о лёгком варианте, когда МРУ фактически является первой ступенью, то ещё куда ни шло, а если говорить о средних и тяжёлых вариантах с двумя/четырьмя МРУ и потерей первой и второй ступеней, то затея выглядит совсем уж странно. Разговоры о вертикальной посадке РН «Ангара» скорее всего таковыми и останутся, или будут реализованы тогда, когда весь остальной мир уже будет летать на антигравитации или антивеществе.

Создание многоразовой версии РН «Союз-7» частной компанией S7 Space в сотрудничестве с Роскосмосом видится более оптимистичным, тем более что и проектируемая сверхтяжёлая РН «Енисей» будет создаваться на тех-же двигателях, что потенциально позволит перенести «многоразовые» технологии и на неё. Тем не менее, вспоминая эпопею с «Ё-мобилем», и этот проект может отправиться на свалку истории. Другим вопросом является изначальное применение в проектах РН «Союз-5», «Союз-7» и «Енисей» кислородно-керосиновых двигателей. Преимущества и перспективы метана в качестве ракетного топлива очевидны, и необходимо концентрировать усилия на переходе к данной технологии – созданию дросселируемого многоразового метанового ракетного двигателя, вместо создания очередного «самого мощного в мире» кислород-керосинового двигателя, который перестанет быть актуален через 5-10 лет.

Проект «Корона» в этой ситуации можно рассматривать как «тёмную лошадку». Как уже говорилось выше, ГРЦ им. Макеева обладает высокими компетенциями, и при соответствующем финансировании вполне могло бы создать многоразовую одноступенчатую или двухступенчатую ракету-носитель в период с 2021 по 2030 годы, после завершения работ над МБР «Сармат». Из всех возможных вариантов проект «Корона» потенциально может стать наиболее инновационным, способным создать задел для следующих поколений ракет-носителей.

Появление многоразовой ракеты-носителя Falcon-9 показало, что новая битва за космос началась, и мы в этой битве стали стремительно отставать. Можно не сомневаться, что получив односторонние преимущества в космосе США, а возможно, что вслед за ним и Китай, начнут его стремительную милитаризацию. Низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту, обеспечиваемая многоразовыми ракетами-носителями, сделает космос привлекательным для инвестиций коммерческого сектора, что ещё сильнее подстегнёт космическую гонку.

В связи с изложенным хочется надеяться, что руководство нашей страны осознаёт важность развития космической техники в контексте если не гражданского, то хотя бы военного применения, и инвестирует необходимые денежные средства в развитие перспективных космических технологий, а не в строительство очередного стадиона или парка развлечений, обеспечив соответствующий контроль за их целевым использованием.

Источник

➤ Adblockdetector