Разрушение горных пород под действием солнца

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗЕМЛИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ

На поверхности и внутри Земли непрерывно происходят разнообразные процессы, под действием которых формируется и постоянно изменяется земная кора и её поверхность. Они подразделяются на эндогенные и экзогенные процессы.

Экзогенные процессы протекают в самых верхних слоях земной коры и её поверхности под влиянием лучистой энергии Солнца и в меньшей мере сил гравитации. К экзогенным процессам относятся выветривание горных пород, геологическая деятельность ветра, поверхностных и подземных вод, льда, морей, озер и болот, наконец, геологическая деятельность организмов. Их проявление связано с разрушением (денудацией) ранее существовавших горных пород, в переносе (транспортировке) образовавшихся в результате разрушения образований и осаждении и накоплении (аккумуляции) переносимого водой, ветром, льдом и другим материалом. Проявление экзогенных процессов происходит в условиях постоянного взаимодействия между земной корой и окружающими её подвижными оболочками Земли – атмосферой, гидросферой и живым веществом.

Эндогенные процессы протекают внутри Земли под действием внутриземной энергии. К ним относится магматическая деятельность — внедрение или излияние на поверхность из глубоких недр Земли расплавленного вещества – магмы. Различные движения земной коры, которые проявляются в виде землетрясений, медленных вертикальных движений, складчатых и разрывных нарушений и метаморфизм. Основными источниками энергии эндогенных процессов являются теплота, выделяемая при радиоактивном распаде, и гравитационная энергия – энергия перемещения вещества в недрах Земли под влиянием силы тяжести.

Как экзогенные, так и эндогенные процессы проявляются с различной, но в общем малой скоростью, поэтому их воздействие ощущается на протяжении многих веков, тысяч, сотен тысяч и даже миллионов лет. В отдельных случаях катастрофически быстро, например, землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы и т.д. Экзогенные и эндогенные процессы проявляются непрерывно и одновременно, создавая всё многообразие строения и состава земной коры.

В формировании земной коры и её поверхности преимущественное значение имеют эндогенные процессы. В результате тектонических движений земной коры и магматической деятельности формируются складчатые горные подвижные пояса со складчатыми горными системами и стабильные обширные территории. Земная кора с момента её образования находится в непрерывном движении. Все природные движения земной коры или её отдельных участков получили название тектонических.

К эндогенным процессам относятся: магматизм , метаморфизм и движения земной коры (тектонические движения). Эти процессы развиваются в глубоких слоях земной коры и верхней мантии, протекают в условиях высоких температур и больших давлений. Главными источниками энергии эндогенных процессов являются:

1. Гравитационная энергия – потенциальная энергия, сила тяжести;

2. Космическая энергия — воздействие на материю Земли космических тел;

3. Ротационная энергии – энергия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца.

4. Радиогенный источник энергии — образуется при распаде тяжелых, неустойчивых элементов в недрах Земли (уран, плутон и т. д.)

Ведущими являются гравитационный и радиогенный источники энергии, они вызывают дифференциацию вещества Земли: легкоплавкие и летучие элементы перемещаются к поверхности, а тугоплавкие и тяжелые стремятся к центру планеты. Следовательно, происходит уплотнение вещества Земли.

Вещество земной коры твердое, несмотря на то, что на глубине 50- 60 км температуры настолько высокие, что любое вещество расплавилось бы, благодаря большому давлению, горные породы остаются твердыми. Однако , любое повышение температуры или уменьшение давления на небольшом участке земной коры приводит к нарушению термодинамического равновесия в земной коре и возникает переход твердых горных пород земной коры в жидкое состояние. Этот переход сопровождается увеличением объема вещества Земли и магма как бы выплывает из недр Земли к поверхности.

а) Различают два вида магматизма или вулканизма.

В первом случае магма внедряется в породы земной коры, не разрывая их, а остывает на глубине, образуя интрузивные тела своеобразной формы:

батолит (большой камень) — самые крупные магматические тела неправильного очертания и круто падающими неровными краями;

лакколит — магматические тела грибообразной формы;

лополиты (чаша) — магматические тела чашеобразной формы;

кроме перечисленных встречаются также жилы, иглы, дайки — при них магма, внедряясь в осадочные горные породы, распространяется в виде залегающих пород.

При втором варианте – магматический процесс сопровождается излиянием на поверхности Земли лавы или выходов газов или выбросов обломочного материала, или все эти процессы происходят вместе.

б) Метаморфизм – под ним понимается совокупность эндогенных процессов вызывающих очень глубокие изменения в горных породах. Эти изменения происходят под влиянием высоких температур и давления, а также химически активных веществ — флюидов. Изменение заключаются в распаде старых соединений, их молекулярной перегруппировке и образовании новых более устойчивых в создавшихся условиях минеральных соединений. При метаморфизме происходит частичная или полная перекристаллизация исходных горных пород с образованием новых минералов или массивных тел.

Метаморфизм происходит либо без изменений химического состава исходных тел, либо, при участии флюидов выделившихся из верхней мантии или лавы, химический состав может меняться.

в) Тектонические процессы Земли — все природные движения земной коры или ее отдельных участков — изучает наука геотектоника .

Области земной коры, для которых характерны слабые тектонические движения и небольшие амплитуды называются платформами — это стабильные области; области с интенсивным размахом движения называются геосинклиналями – это подвижные области. Наиболее распространены и хорошо изучены колебательные движения земной коры вызывающие складчатые и разрывные нарушения горных пород (рис.9,10).

Колебательные, или эпейрогенические (от греч . « э пейрос » – континент, «генезис» – рождение), движения поднимают или опускают огромные участки суши и океанов. Они определяют очертания морей и континентов. Опустившаяся территория затапливается морем – происходит морская трансгрессия. Поднятие вызывает регрессию – отступание моря. Недаром они названы колебательными – крупные опускания и поднятия происходят не сразу.

Орогенические движения протекают значительно быстрее, чем колебательные. Они сопровождаются активными эффузивным и интрузивным магматизмом , а также метаморфизмом. В последние десятилетия эти движения объясняют столкновением крупных литосферных плит, которые перемещаются в горизонтальном направлении по астеноферному слою верхней мантии.

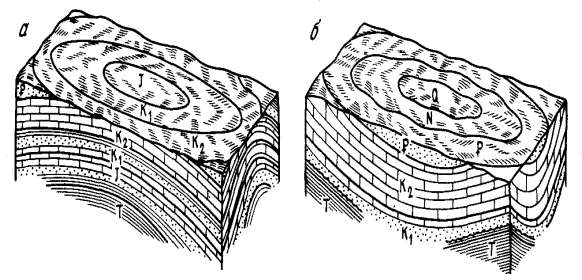

Складкообразующие движения наглядно проявляются в образовании складок. Складки – это изгибы слоев горных пород без разрыва сплошности , под действием давления. Они бывают двух основных видов — антиклинальные и синклинальные.

Антиклинальными называются выпуклые складки, в которых пласты падают в противоположные стороны, а в центральных частях залегают более древние породы, чем на периферии (рис.9, а).

Синклинальными называются вогнутые складки, в которых пласты п а- дают навстречу друг другу, а в центральных частях располагаются более молодые породы, чем на периферии (рис. 9, б).

|

Рис. 9. Антиклинальная (а) и синклинальная (б) складки

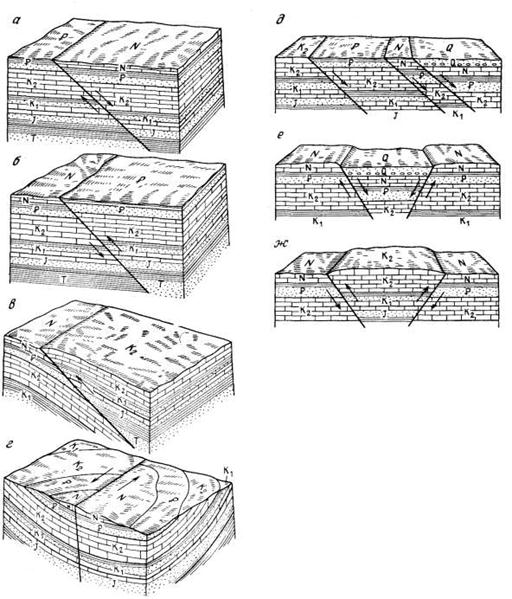

На снимках, сделанных из космоса, видно, что Земля разбита густой сетью трещин (разломов) на большие и малые участки – блоки. Небольшие разломы проникают в земные недра неглубоко, самые крупные (глубинные и сверхглубинные) – до 200–300 км. По разломам отдельные блоки нередко смещаются (рис.10).

Рис. 10. Формы вертикальных и горизонтальных движений земной коры: а – сброс, б – взброс, в – надвиг, г – сдвиг, д – ступенчатый сброс, е – грабен, ж — горст

Еще сравнительно недавно горизонтальным движениям отводили незначительную роль в создании рельефа земной поверхности. Сейчас эта точка зрения пересматривается. Считают, что отдельные части земной коры – плиты – перемещаются по земной поверхности. На границе, где сталкиваются между собой океанские плиты, формируются глубоководные желоба и смежные с ними хребты островных дуг. При столкновении континентальных плит образуются мощные горные системы (Альпы, Кавказ, Гималаи). При надвигании континента на океан возникают протяженные горные цепи, такие, как Кордильеры и Анды. Срединно-океанические хребты, где рождается

|

новая земная кора, возникают там, где плиты расходятся.

Все тектонические процессы (землетрясения, вулканизм, сейсмичность и т.д.) связаны с полем напряжения в земной коре. Наибольшее число землетрясений наблюдается в пределах Тихоокеанского (75%) и Альпийского (23%) поясов.

Изучение распространения действующих вулканов показывает, что вулканическая деятельность приурочена к тектонически активным участкам земного шара — областям современного горообразования и развития глубинных разломов. Из анализа приведенной карты следует, что большая часть действующих в настоящее время вулканов (около 60 %) сосредоточена на побережье Тихого океана, в зоне так называемого Тихоокеанского «огненного» кольца.

Вулканы известны здесь на Аляске и западном побережье Северной Америки, далее цепь их протягивается вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки до Огненной Земли. На западном побережье Тихого океана вулканы непрерывной цепочкой тянутся от Новой Зеландии через острова Фиджи, Соломоновы до Новой Гвинеи, далее через Филиппинские острова, Японию и Курильские острова на Камчатку, где сосредоточено большое ко личество действующих и потухших вулканов. В северной части Тихого океана известны многочисленные вулканы Алеутских островов, которые протягиваются от Камчатки к Аляске, как бы замыкая «огненное» кольцо.

Другой зоной повышенной интенсивности вулканической деятельности является Альпийский пояс.

Хотя внешний облик Земли в основном формирует эндогенные процессы создающие крупные формы рельефа, с момента своего образования эти структуры начинают испытывать воздействие экзогенных факторов, которые стараются разрушить, выровнять созданные внутренними силами земли возвышенности.

Экзогенные процессы – совокупность внешних факторов вызывающих разрушение, перенос и отложение твердого материала Земли.

Если эндогенные процессы способны перемещать крупные блоки земной коры, то экзогенные процессы осуществляют свою работу при условии разрушения, раздробления или химического изменения горных пород. Под действием различных внешних сил с течением времени разрушаются самые твердые горные породы. Источником энергии экзогенных процессов являются энергия Солнца и гравитационная энергия, благодаря которым на поверхности земли формируется особая зона, устойчивая в условиях земной поверхности – кора выветривания. Формирующая ее энергия Солнца, ветра, поверхностные и подземные воды, работа ледников, морей, озер, болот, не только разрушают горные породы, но и перемещают и откладывают твердый материал на других участках земной поверхности. Суммарный эффект деятельности экзогенных процессов заключается в перемещении твердого материала суши с возвышенных участках в более низкие. Разрушение, перенос, отложение, (эрозия, транспортировка, аккумуляция) – это три этапа формируют геологический круговорот в пределах земной поверхности. К экзогенным процессам относятся:

1. Процессы выветривания – это совокупность процессов разрушения и хим. изменения ГП в условиях земной поверхности или в близи нее под действием атмосферного воздуха, воды и организмов;

2. Работа ветра по разрушению, переносу и отложению твердого материала носит название эоловые процессы – области проявления – это пустыни, берега морей и океанов;

3. Работа поверхностных текучих вод носит название флювиальных процессов;

4. Работа временных водных потоков (под действием атмосферных осадков носит название делювиальных процессов) — результат проявления – овраги.

5. Работа ледников носит название гляциальных процессов — область проявление высокие горы, полярные широты.

6. Работа подземных вод называется карстовыми процессами — результат проявления — подземные пещеры, пустоты, сталактиты.

7. Работа морей и океанов носит название абразионных процессов. Этими экзогенными процессами разрушаются горные породы, созданные при этом вещества перемещается и формируется новые типы горных пород и новые формы рельефа – наука, которая изучает экзогенные процессы, называется геоморфология.

Выветривание – это совокупность процессов изменения горных пород на поверхности Земли под влиянием солнечных лучей, колебания температуры, воды, воздуха, под действием процессов окисления, а также организмов населяющих поверхность Земли. В зависимости от ведущего фактора каждого из этих процессов различает следующие виды выветривания (табл.3):

Классификация видов выветривания

Источник

Разрушение горных пород

Горные породы, даже самые твердые, скальные, на поверхности суши постепенно разрыхляются и рассыпаются на обломки. Это происходит в результате процессов, которые в совокупности называются выветриванием. Силы, вызывающие разрушение горных пород, разнообразны.

В пустынях, в высоких скалистых торах, а также в полярных странах, т. е. везде, где горные породы не защищены почвой и растительностью и в виде камней и скал обнажаются на земной поверхности, в разрушении основную роль играет разница температуры между ночью и днем, зимой и летом. Горные породы, как любые тела, при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются. При этом разные минералы, из которых состоит горная порода, расширяются и сжимаются в различной степени. В пустынях с их сухим прозрачным воздухом и в высоких горах с их разреженной атмосферой суточные колебания температуры воздуха бывают весьма значительны: нередко вслед за очень жарким днем наступает морозная ночь. В Сахаре, например, воздух в наиболее жаркое время года днем накаляется до 53°, а в наиболее холодное время ночью охлаждается до —8°. В пустыне Атакаме (Южная Америка) суточные температуры колеблются от +37° до —12°. Еще больше колебания температур самих горных пород. В Кара-Кумах днем песок нагревается до 80°, а ночью охлаждается до 15°. В этих условиях породы сильно расширяются днем и столь же сильно сношаются ночью, связи между минералами расшатываются, порода растрескивается и постепенно рассыпается сначала на крупные глыбы, а потом и на мелкие обломки. Так образуются каменные глыбы и щебенка, которые покрывают склоны скалистых гор и скапливаются у их подножья.

Таково же происхождение значительной части песков пустынь: эти пески образовались в результате растрескивания твердых горных пород. Но тут на помощь процессам разрушения приходит ветер; он поднимает песчинки, не сдерживаемые растительностью. Рои песчинок ударяют в скалы и отбивают от них новые песчинки. Так в пустынях пески, перевеваемые ветрами, ускоряют процесс разрушения горных пород.

В местах с сильными колебаниями температуры дождевая вода, топавшая днем в трещину, ночью замерзает. Это способствует расширению трещины, так как вода при замерзании расширяется.

В местах, где горные породы прикрыты с поверхности почвой и растительностью, колебания температуры не столь значительны и не играют основной роли. В таких местах над разрушением пород работают другие силы — химические. Эти силы действуют с помощью воды, которая во время дождей или таяния снега повсеместно просачивается сквозь почву.

Просачиваясь по трещинам вглубь, вода постепенно растворяет породы и уносит с собой растворенные частицы. Большей растворяющей способностью обладает вода, содержащая газы — углекислый газ, кислород, а также кислоты.

Кислород попадает в воду из воздуха, а углекислый газ и кислоты она обычно получает, просачиваясь сквозь почву, в которой имеются остатки растений и животных. Углекислым газом богата также вода, протекающая по известнякам.

Не все породы одинаково хорошо растворяются водой, даже содержащей газы и кислоты. Некоторые, например, песчаник, гранит, почти вовсе не растворяются. Но существуют породы, которые растворяются очень быстро, — известняки, каменная соль, гипс. Если в слои известняка, соли или гипса попадает по трещинам вода, то она быстро растворяет и уносит с собой частицы, этих пород, а трещины, по которым течет вода, при этом расширяются. Вертикальные трещины превращаются в ряды широких и глубоких воронок, колодцев или естественных шахт; горизонтальные трещины превращаются в обширные пещеры.

Вследствие растворения пород водой, особенно текущей по трещинам, местность, где имеются большие толщи известняков, соли или гипса, приобретает своеобразный облик. На поверхности наблюдаются многочисленные провалы, воронки, шахты, котловины диаметром и глубиной до нескольких десятков, а иногда и сотен метров. Внутри известняковой или гипсовой горы образуются пещеры, которые со своими разветвлениями тянутся иногда на несколько километров. На своем протяжении пещера образует то узкие и низкие проходы, по которым с трудом можно пробираться, то обширные залы диаметром и высотой в десятки метров. Стены пещер покрыты натеками красивой формы из известковистых солей, а с потолка свешиваются образовавшиеся из таких же натеков «сталактиты», имеющие вид гигантских сосулек. По дну пещер часто текут ручьи и речки, образующие в расширенных участках озера.

Нередко пещеры достигают таких огромных размеров, что в них скрываются целые реки, протекающие десятки километров под землей, чтобы дальше снова выйти на поверхность.

Такие местности с провалами и пещерами известны у нас, например, в Крыму (на Яйле), на Северном Кавказе, в Приуралье, на Алтае. Знаменитая Кунгурская пещера в гипсе длиной в полтора километра образовалась описанным выше образом. Большие пещеры известны в окрестностях Бахчисарая и на горе Чатыр-Даг (в Крыму). Самой большой из известных пещер является Мамонтова пещера (США), достигающая в длину со всеми своими разветвлениями 250 км. Эту пещеру знаменитый писатель Марк Твен избрал в качестве места действия для некоторых увлекательных эпизодов, рассказанных им в книге «Приключения Тома Сойера».

Весь комплекс явлений, связанный с растворением известняков водой и выражающийся в своеобразном ландшафте (с пещерами, воронками и т. п.), называется карстом по имени горного района в Югославии.

Разрушающее действие на горные породы оказывают организмы. Корни растений, проникая в трещины, раздвигают горные породы и нередко отламывают от них большие куски. Кислоты, выделяемые корешками мхов и лишайников, разъедают поверхность даже твердых скал. Многие микроорганизмы также участвуют в разрушении пород.

Все перечисленные процессы разрушения разрыхляют поверхностный слой горных пород. Поэтому он всегда состоит из кусков и частиц, потерявших свою связность. Такой разрыхленный слой легко может быть удален; этому способствуют главным образом сила тяжести и проточная вода.

Источник: В.В. Белоусов. Земля, ее строение и развитие. Издательство Академии наук СССР. Москва. 1963

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник