Какое расстояние от Земли до Солнца в километрах?

Солнце. Кажется, что до этого огромного огненного шара можно дотянуться рукой. Однако это иллюзия. Если бы человеку предоставилась возможность дойти до Солнца пешком, ему потребовалось бы… более 3000 лет!

Расстояние от Земли до Солнца непостоянное. Всё зависит от того, в какой точке орбиты в данный момент находится наша планета.

С 2 по 5 января, когда Земля находится ближе всего к светилу, расстояние между двумя небесными телами составляет 147 млн. км .

Состояние, при котором наша планета находятся максимально близко к Солнцу, называется «перигелием».

Летом, 2 – 5 июля, когда наша планета наиболее удалена от Солнца, расстояние между двумя объектами составляет 152 млн. км .

Максимальное удаление Земли от светила называется «афелием».

Среднее же расстояние между Солнцем и Землёй равняется 149.6 млн. км .

Попробуем представить, что такое 149.6 млн. км. На таком расстоянии могли бы уместиться:

· 16 106 Трансибирских магистралей (длина 9 288.2 km);

· 16 900 Великих китайских стен (8 851.8 km );

· более 21 тысяч рек Амазонок (6 992 km );

· 206 629 автомагистралей Москва – Санкт-Петербург (724 km ).

Если бы человек имел гипотетическую возможность пешком (5 км/час) дойти до Солнца, ему потребовалось бы безостановочно идти около 3415 лет !

Поездка на скоростном поезде (140 км/час) заняла бы 121 год, а полёт на самом быстром пассажирском самолёте «Аэробус-330» (990 км/час) – более 17 лет .

Относительно быстро человек достигнет Солнца, если сумеет оседлать американскую боевую гиперзвуковую ракету X-43A (11 231 км/час). Полёт от Земли до светила в этом случае займёт полтора года !

Источник

Как измерили расстояние до Солнца

Сегодня, когда астрономию вернули в школьную программу, любой старшеклассник (ну, в теории, любой) должен знать: расстояние от нашей планеты до Солнца составляет примерно 149,5 млн километров. Это расстояние еще принято называть астрономической единицей.

Но, понятно, что этот ответ как-то надо было получить и астрономам потребовалось на это несколько шагов, растянувшихся не одно тысячелетие. Ниже — о каждом шаге подробнее.

Шаг первый – безбожник Аристарх и Луна

Аристарх Самосский жил в III веке до нашей эры и был по-настоящему выдающимся астрономом. Задолго до Коперника он построил гелиоцентрическую модель устройства мира. Довольно точно определил продолжительность года в 365 + (1/4) + (1/1623) дней. Усовершенствовал солнечные часы. А еще он предпринял попытку измерить расстояние от Земли до Солнца и Луны. Этому Аристарх посвятил целый трактат (кстати, единственная письменная работа этого автора, дошедшая до нас).

С Луной у него получилось довольно близко к правильному ответу: 486400 км (по расчетам Аристарха), 380000 км (среднее расстояние по современным данным). Спустя сто лет другой античный астроном Гиппарх, кстати, уточнил эти цифры. А вот с Солнцем у Аристарха получилась нехилая промашка.

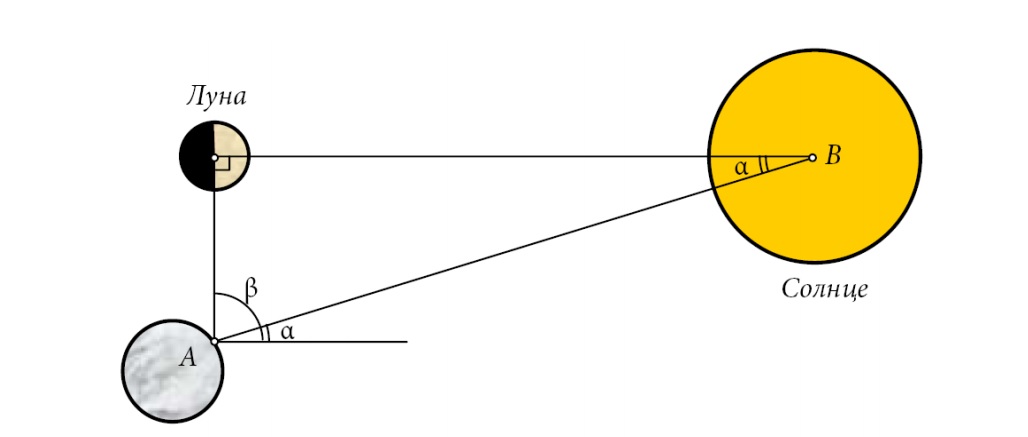

Но сначала о том, как вообще древнегреческий астроном измерял это расстояние. Известно, что иногда Солнце и Луну можно наблюдать одновременно. Причем, бывают моменты, когда Солнце освещает ровно половину Луны. Тогда угол «Земля-Луна-Солнце» — прямой, и измеряя угол «Луна-Земля-Солнце» можно с помощью тригонометрических соотношений, зная расстояние Земля-Луна, найти расстояние Земля-Солнце.

Но «гладко было на бумаге». Во-первых, Аристарху надо было поймать момент, когда освещена ровно половина Луны, а сделать это без телескопа было практически невозможно. А во-вторых, опять же без серьезной измерительной аппаратуры, точно измерить все параметры. Не удивительно, что грек ошибся, причем, очень сильно: угол α у него получился целых три градуса (в реальности он равен 10 минутам), а расстояние до Солнца всего 7,5 млн километров. Опираясь на это расстояние, Аристарх пришел к выводу, что Солнце намного больше Земли. Это и стало главным аргументом его гелиоцентризма (в центре мироздания должен быть самый большой объект).

Впрочем, ошибка в определении расстояния большой роли в науке не сыграла, вычисления Аристарха вообще не получили широкой известности (даже среди образованной части населения античных городов). Причина была скорее политической, все дело в его гелиоцентрической модели мироздания. Она противоречила геоцентрической модели, которой придерживался тогдашний научный консенсус. И есть упоминания, что его даже пытались привлечь к суду как безбожника. Спустя некоторое время сначала Гиппарх подверг критике его взгляды, а позже Птолемей (чья геоцентрическая модель успешно дожила до Коперника) и вовсе проигнорировал результаты Аристарха, способствуя их забвению на долгое время.

Шаг второй — смотрим на Венеру (Кеплер и Хоррокс)

Человечеству потребовалось почти две тысячи лет, чтобы сделать этот следующий шаг к ответу, но будем справедливы, это было нелегкое время и хватало других проблем.

И для начала, надо было выбрать другой объект, на который опираться в своих вычислениях. В 1626 году известный немецкий астроном и математик Иоганн Кеплер предложил в качестве кандидата Венеру. К тому времени астрономы уже знали про одно довольно редкое астрономическое явление – прохождение Венеры по диску Солнца, причем, оно случается дважды с разницей в несколько лет, а потом следует значительный перерыв. Предложенный Кеплером метод заключался в следующем: надо измерить время прохождения Венеры по диску Солнца из разных точек Земли. И сравнивая эти времена можно найти расстояние от Земли до Венеры и до Солнца.

Впрочем, это только звучит просто. Как минимум, надо было дождаться этого явления. Это удалось британскому астроному Джереми Хороксу, который переписывался с Кеплером и знал про его метод. Сначала британец уточнил частоту этого явления: «дубль» случается с разницей в восемь лет каждые полтора столетия. И ближайшее должно было состояться в 1639 году. Хоррокс подготовился к этому событию, он наблюдал за небом из своего дома в Мач Хул, близ Престона, а его друг делал то же самое из Солфорда, близ Манчестера. Сначала, казалось, что удача от них отвернулась, поскольку в этот день была сильная облачность, но за полчаса до захода Солнца облака разошлись и пара астрономов сумела-таки осуществить свой план. На основании наблюдений, Хоррокс рассчитал, что нашу планету от Солнца отделяет 95,6 млн км. Это было уже гораздо ближе к истине, но все равно неверно.

Шаг третий – смотрим на Марс (Кассини)

До следующего венерианского «дубля» надо было ждать полтора века и пока шло время астрономы тратили его на поиск других способов вычислить искомое расстояние. И это удалось французскому астроному итальянского происхождения Джованни Доменико Кассини. Он вообще отметился в астрономии как талантливый наблюдатель (например, это он первым увидел Большое Красное пятно на Юпитере). К тому времени астрономы уже оценили возможности, которые дает одновременное наблюдение за одним и тем же объектом из отдаленных друг от друга мест. В 1672 году Кассини на пару с другим французским астрономом Жаном Рише осуществили такой проект: первый остался в Париже, а второй отправился в Южную Африку, где у Франции были свои колонии. Они одновременно наблюдали Марс и, вычислив параллакс, определили его расстояние от Земли. Параллакс, если кто не знает, это смещение или разница в видимом положении объекта, рассматриваемого на двух разных линиях зрения. Ну а вычислять расстояние до объекта по параллаксу умели уже давно.

И поскольку относительные отношения различных расстояний между Солнцем и планетами уже были известны из геометрии, рассчитав по параллаксу расстояние до Марса, Кассини смог сделать то же самое и для Солнца. Его результат — 146 млн км – был уже очень близок к современным оценкам. Что интересно, в то время, когда Кассини проводил эти расчеты, он был приверженцем геоцентрической системы, то есть, расстояния он получал близкие к верным, но карту Солнечной системы строил по старинке, с Землей в центре. Позже он признал правоту Коперника, но в ограниченной степени.

Шаг четвертый – снова Венера и астрономы всего мира

Тем временем близился очередной венерианский «дубль» (в 1761 и 1769 годах) и астрономы были намерены выжать из этого события максимум. Чтобы не зависеть от погодных условий и собрать данные с разных точек на Земле, был организован большой международный проект (его считают чуть ли не первым в истории) под эгидой Французской академии наук. Заблаговременно были подготовлены и отправлены научные экспедиции к местам наблюдений. Не все закончилось гладко – экспедиция, отправленная в Новую Гвинею, без вести пропала в джунглях.

Но в целом проект удался.

Кстати, активно в нем участвовала и Россия. В нашей стране им руководил человек необычайных талантов и энергии – Михайло Ломоносов (это он, кстати, обнаружил атмосферу на Венере).

Ломоносову удалось получить аудиенцию у императрицы Екатерины II и убедить ее в важности этой работы как для науки, так и для государственного престижа. Получив поддержку казны, Ломоносов смог развернуть на территории Российской империи 40 наблюдательных пунктов. На один из них, вблизи Петербурга, приезжала сама Екатерина и с интересом смотрела в телескоп.

Вот в итоге этой большой работы астрономов по всему миру и было получено то число, которое сегодня включено в учебники. Но нет предела совершенству, и еще через сто пятьдесят лет, 8 декабря 1874 года и 6 декабря 1882 года, очередные прохождения Венеры по диску Солнца вновь наблюдали научные экспедиции по всему миру, уточняя полученные данные. А потом еще раз в 2004 и 2012 году. Впрочем, в ходе этих наблюдений получали и другие полезные данные, но это уже другая тема.

Источник

Расстояние от Земли до Солнца

Движение Луны, блестяще исследованное Лапласом, явилось неисчерпаемым источником для извлечения самых неожиданных результатов, касавшихся не только других небесных тел, но и самой Земли. Выводы Лапласа, даже при кратком знакомстве с ними, представляют собой прекрасный пример плодовитости и поразительной интуиции их автора.

Каково расстояние от Земли до Солнца — вот вопрос, которым задавалось человечество уже с первых шагов развития цивилизации. Знание этого расстояния играет особенно важную роль, потому что при помощи третьего закона Кеплера все расстояния в Солнечной системе можно выразить через расстояние Земля — Солнце (так называемая астрономическая единица).

До Лапласа наиболее точным методом определения расстояния до Солнца считались наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца. Этот метод был предложен Галлеем, и заключается он в следующем. Путь Венеры вокруг Солнца целиком ^расположен внутри земной орбиты, и потому эта планета по временам, оказываясь как раз между Солнцем и Землей, проектируется на солнечный диск в виде маленького черного кружка. Когда она проходит между Землей и Солнцем, то видно, как планета пересекает солнечный диск. Такие прохождения Венеры по диску Солнца не из всех мест Земли видны одинаково хорошо, но и сам видимый путь Венеры на солнечном диске оказывается различным для наблюдателей, находящихся в разных точках Земли. Расстояние между двумя наблюдателями на Земле называется в этом случае базисом, и чем он больше, тем больше кажущееся смещение видимого пути Венеры на диске Солнца. Его называют параллактическим смещением. Зная длину базиса и величину этого смещения, можно вычислить расстояние от Земли до Венеры, а затем по третьему закону Кеплера найти и величину астрономической единицы.

К сожалению, прохождения Венеры по диску Солнца случаются очень редко. Например, они наблюдались в 1631 и 1639 годах, а затем лишь в 1761 и 1769 годах — в годы ранней молодости Лапласа. Следующие прохождения должны были случиться только в 1874 и 1882 годах. В нашем столетии это явление вовсе не будет наблюдаться.

Понятное дело, астрономы всячески готовились к наблюдениям прохождения Венеры по методу, на который Галлей возлагал большие надежды. Поскольку знание расстояния от Земли до Солнца необходимо для решения ряда практических задач астрономии, правительства не жалели денег на организацию далеких и трудных экспедиций. В 1761 г. для наблюдения упомянутого явления с концов возможно большего базиса экспедиции ученых отправились, с большим риском и затратами, в Тобольск, на остров Св. Елены, на мыс Доброй Надежды, в Индию; кроме того, повсеместно производились наблюдения из различных мест Европы. Физические явления при этом прохождении наблюдал и Ломоносов (в Петербурге), впервые доказавший при этом, что Венера, подобно Земле, окружена атмосферой. Результаты астрометрических наблюдений оказались в ряде случаев противоречивыми, поэтому прохождению 1769 г. было уделено еще больше внимания.

Некоторое представление о трудностях, с которыми были сопряжены эти экспедиции, дают следующие примеры.

Верона, посланный в Индию для первого наблюдения, умер по дороге, не доехав до места назначения. Война, расстроив правильные пути сообщения, помешала Лежантилю и Мазону добраться до Индии вовремя. Лежантиль опоздал и высадился на сушу, когда явление уже закончилось. Путешествия были так трудны, что, по рассказу Лапласа, Лежантиль остался в Индии готовиться к наблюдениям следующего прохождения Венеры, до которого оставалось восемь лет. Желанный день настал, погода радовала наблюдателя, но в самый момент начала прохождения случайное облачко закрыло Солнце, и плоды многолетней подготовки пропали даром. Пропавшего без вести ученого считали во Франции уже мертвецом и справили по нему гражданскую панихиду. С похоронами поторопились, хотя и ненамного. Расстроенный своим неуспехом и измученный трудной дорогой, Лежантиль умер вскоре после возвращения на родину.

Лаплас подошел к проблеме с другого, неожиданного конца и определил расстояние от Земли до Солнца без всяких экспедиций, не выходя из своего кабинета.

Знаток лунного движения, он понял, что обычные наблюдения за движением Луны определяют величину возмущений, которым оно подвержено. Небесная механика дает теоретическую связь этих возмущений, главной причиной которых является Солнце, с расстоянием Луны от этого светила. Таким образом, расстояние системы Земля — Луна от Солнца, от которого зависит величина возмущений, может быть вычислено теоретически. Лаплас его и вычислил. Его результат был не хуже, чем результаты, полученные ценой дорогих экспедиций и многолетней кропотливой обработки наблюдений.

Впоследствии, пользуясь открытием новых небесных тел, подходящих к Земле ближе, чем Венера, астрономы нашли и другие точные способы определения расстояний до Солнца.

Точность способа, связанного с наблюдением прохождения Венеры по диску Солнца, оказалась гораздо ниже ожидаемой из-за того, что между краем Солнца и Венерой показывалась «черная капля»: края Солнца и Венеры на некоторое время как бы слипались. Это оптическое явление объясняли по-разному, но оно существовало и мешало регистрации момента касания двух дисков — черного (Венера) и ослепительно яркого (Солнце).

Источник