Смена активности и магнитных полюсов солнца

Известно, что Солнце, Земля и большинство других планет Солнечной системы имеют свои магнитные поля. Основными характеристиками их является наличие магнитных полюсов, соединенных магнитной осью с определенным углом наклона. Их расположение и направление чаще всего не совпадает с так называемыми географическими полюсами и осями, вокруг которых вращаются планеты. В отличии от них магнитные полюса не имеют четкого фиксированного положения. Время от времени, с определенной периодичностью, они не только перемещаются, но и, могут, поменяться местами. Так примерно раз в 11 лет происходит смена магнитных полюсов у Солнца. При этом северный полюс постепенно переходит на место южного полюса, а южный — на место северного. Все это происходит в течение определенного времени совершенно незаметно для человечества. Однако до настоящего времени отсутствует не только научное объяснение, но и более-менее приемлемая гипотеза причины этого явления.

Согласно проведенным исследованиям, свойство магнитного поля Солнца существенно отличается от Земного. Оно крайне нестабильно и не поддается такому простому описанию, как дипольное поле Земли. Магнитное поле на Солнце является далеко не единственным. На него накладываются магнитные поля солнечных пятен. Они имеют величину в несколько тысяч гаусс. Это – холодные тёмные образования на поверхности солнца, часто имеющие форму круга. Количество пятен на Солнце зависит от его активности. Изменение их количества от минимума до максимума и обратно, называется солнечным циклом. Его средняя продолжительность составляет около 11 лет. В конце цикла, в период максимальной активности, происходит смена магнитных полюсов Солнца.

При существующей, относительно небольшой периодичности, смена полюсов Солнца повторялась уже большое количество раз, но до сих пор не нашла научного объяснения.

Все данные явления легко объясняются использованием предложенной мною гипотезы извержения вулканов и наличия суперзвезд (ГИВиНС) [1, с. 194]. Суть этой гипотезы схематично представлена на рисунке 1. Она заключается в том, что звезды – это не небесные тела в виде газового шара, а жерла вулканов, заполненные светящимся звездным веществом. Они располагаются на твердой поверхности гигантских суперзвезд сферической формы и связаны каналами с их внутренней частью (полостью), содержание которой аналогично существующему составу звезд. Суперзвезда вращается вокруг собственной оси и центра галактики.

Учитывая относительно огромные размеры суперзвезд, можно предположить, что на поверхности каждой из них может находиться большое количество звезд (жерл), различного диаметра. Все они соединяются каналами (жерлами) с одним общим центром, где протекают термоядерные реакции. Оболочка суперзвезд представляет собой твердую корку, которая по химическому составу соответствует планетам земной группы.

Рождение звезды вызвано началом извержения, под действием внутреннего давления, с поверхности суперзвезды вулкана и сопровождается мощным выбросом похожим на взрыв. При этом из жерла вулкана, с закручиванием против часовой стрелки по спирали выбрасывается не густая лава, а большое количество газа, фотонов, раскаленных (расплавленных) и прочих частиц (сгустков) материала, а также крупных и мелких твердых частиц оболочки, образующих в последующем планеты и туманность. Продукты извержения вулкана имеют форму расширяющегося конуса, аналогично смерчу (торнадо).

Гипотеза процесса образования суперзвезд и рождения звезды изложена в источнике [2, с. 239].

Наблюдениями за Солнцем установлено, что скорости вращения различных участков его поверхности существенно отличается. Экваториальная часть Солнца совершает полный оборот вокруг своей оси за 25 земных суток, а участки вблизи полюса за 36 дней. Поэтому условно принято, что Солнце совершает один полный оборот вокруг своей оси примерно за 1 месяц.

Это больше напоминает движение поверхности жидкости, налитой в емкость с круглой поверхностью, вращающуюся по окружности с достаточно большой скоростью. При этом будет иметь место более быстрое перемещение поверхности жидкости в наиболее широкой его средней части (экваторе) и замедленное, вследствие торможения о стенки емкости, в наиболее узкой части (на полюсах).

Поэтому более реальной, по моему мнению, является гипотеза расположения Солнца на поверхности гигантской суперзвезды. В этом случае время вращения Солнца будет равно длительности полного оборота суперзвезды вокруг своей оси. Считаю, что это время равно полному циклу смены полюсов Солнца, с возвращением их в исходное положение, т.е. составляет около 22 земных лет.

Этот процесс схематично представлен на рисунке 2, где для наглядности принято, что ось вращения суперзвезды расположена вертикально, а ось магнитного поля почти перпендикулярно к оси вращения.

Согласно общепринятой теории Солнце и планеты Солнечной системы сформировались из одного газопылевого облака. Его вращение привело к уплотнению центральной части, где образовалось Солнце. Из остатков газопылевого облака сформировались планеты. В этом случае ось вращения Солнца должна быть перпендикулярна плоскости орбит планет. Однако на самом деле она отклонена от вертикали примерно на шесть градусов. Попытки ученых найти этому объяснение оказались безрезультатными.

Наклон оси вращения Солнца легко объясняется расположением его на поверхности суперзвезды в ее северном полушарии под углом ; = 6° к оси вращения суперзвезды. Орбита вращения Солнца А1В1А2В2А1 при этом будет располагаться вблизи северного полюса оси вращения суперзвезды.

Рассчитаем ориентировочный диаметр суперзвезды (D), используя прямоугольный треугольник ОА1О1 рисунка 2 и следующие данные:

— скорость вращения внешних видимых слоёв Солнца на экваторе V = 7284 км/ч;

— полный цикл смены полюсов Солнца, с возвращением их в исходное положение, ; = 22 земных года;

— угол отклонения оси вращения Солнца от вертикали ; = 6°;

— количество суток в году 365,25;

— продолжительность суток 24 часа.

Тогда, диаметр суперзвезды можно определить по формуле (см. рис.)

Получается, что диаметр суперзвезды в 3077 раз больше диаметра Солнца.

Длительные наблюдения за цикличностью смены активности и полюсов у Солнца показали, что возможны отклонения от графика как в одну, так и в другую сторону. Особенно значительные колебания имеют место при переходе от максимума солнечной активности к ее минимуму и наоборот. Научного объяснения этому пока нет.

Утверждение [3, с. 1], что внутри звезды может присутствовать магнитное поле, не выходящее на поверхность и поэтому недоступное для прямых астрофизических наблюдений, можно отнести к суперзвезде, т.к. ее внутренняя часть полностью соответствует существующей модели звезды. Согласно предлагаемой мной гипотезе, перемещение Солнца осуществляется в магнитном поле суперзвезды, которое находится не на твердой поверхности, а внутри ее, и поэтому вместе с ней не вращается. Ориентация направления этого поля периодически может несколько отклоняться в ту или иную сторону, вследствие перемещения магнитных полюсов суперзвезды.

Магнитные поля Солнца и суперзвезды взаимосвязаны. Магнитное поле Солнца взаимодействует с более сильным магнитным полем суперзвезды, образуя квадруполь (нижняя часть рисунка 3). При этом часть силовых линий, выходящих из северного полюса суперзвезды, падает на поверхность южного полюса Солнца, проникая в глубь его. Во время движения силовые линии увлекают за собой из около суперзвездного пространства холодные заряженные частицы и сгустки, находящейся здесь, плазмы. Падая на Солнце, они охлаждают и намагничивают его поверхность в этом месте, образуя пятна с пониженной температурой и повышенной напряженностью магнитного поля. Таким образом, на южном полюсе Солнца темные пятна — это места входа в Солнце силовых линий, выходящих из северного полюса суперзвезды и Солнца. Чем ближе располагается северный магнитный полюс суперзвезды к солнечной орбите, тем больше пятен образуется на Солнце.

Аналогично происходит выход силовых линий из северного полюса Солнца в южный полюс суперзвезды. Скопление силовых линий в месте их выхода приводит к повышению напряженности магнитного поля в этом месте. Нагрев поверхности Солнца осуществляется за счет поднимающихся из глубинных слоев высокотемпературных порций плазмы, которая может двигаться только вдоль магнитных линий. Их выход с поверхности способствует оттоку тепла вместе с ними и препятствует разогреву вещества в данном месте. Таким образом, солнечные пятна на северном полюсе Солнца возникают в тех местах, где из него выходят на поверхность силовые линии.

Исследованиями ученых давно доказано, что на Земле величина магнитного поля, по мере удаления от полюса и приближения к экватору, уменьшается. Тоже самое происходит и у суперзвезды. Поэтому, минимум солнечной активности наблюдается в те моменты, когда Солнце, при вращении по орбите, пересекает линию условного экватора магнитного поля суперзвезды в точках В1 и В2 (рисунок 2). Это происходит два раза за полный цикл оборота суперзвезды вокруг своей оси, т.е. примерно через каждые 11 лет. Аналогично этому, максимум, примерно с такой же периодичностью, наблюдается в те моменты, когда солнце находится на наиболее удаленном расстоянии от магнитного экватора суперзвезды в точках А1 и А2, наиболее близко расположенных к магнитным полюсам суперзвезды.

Одним из важных факторов, не находящих до настоящего времени четкого объяснеиия, является непостоянство продолжительности периодов смены солнечной активности. Причина колебания длительности периода между максимумом и минимумом солнечной активности заключается в перемещении магнитных полюсов суперзвезды, а, следовательно, и магнитного экватора, на котором располагаются точки минимальной активности. Исследованиями давно установлено, что на Земле относительно четкая линия существует только для географического экватора, а для магнитного — нет, т.к. магнитные полюса постоянно перемещаются с одного места на другое. Тоже самое присуще и полюсам магнитного поля суперзвезды. Учитывая относительно большую длительность цикла, можно утверждать, что смещение полюсов за это время может быть очень значительным. В связи с этим, четкой границы между северным и южным магнитными полюсами у суперзвезды нет. Она носит расплывчатый характер. Именно этим можно объяснить нестабильность процесса и колебания длительности периодов при смене солнечной активности для разных циклов.

Что касается смены магнитных полюсов, то как видно из рис. 2, если проследить по орбите движение Солнца по поверхности суперзвезды, то при прохождении им точки А2, возможны два варианта:

1 – под влиянием сильного магнитного поля южного полюса суперзвезды произойдет как бы притягивание (торможение) северного полюса солнца и отталкивание одноименного южного, т.е. произойдет переполюсовка. При дальнейшем движении также образуется магнитный квадруполь, аналогичный изображенному в нижней части на рисунке 3, но с движением Солнца в противоположную сторону. Взаимодействие силовых линий северного полюса суперзвезды с Солнцем приведет к образованию большого количества пятен на Солнце и повышению его активности. Процесс продолжится до точки А1, где произойдет такая же смена полюсов с возвратом к первоначальному состоянию. Это характеризует нормальное протекание процесса цикличности.

2 – при низкой напряженности магнитного поля южного или северного полюса суперзвезды, вследствие их значительного перемещения, фактической смены полюсов у Солнца не произойдет. Она окажется кажущейся (мнимой), т.е. поменяется только направление перемещения полюсов, если сначала (рисунок 2) южный полюс Солнца находился слева от наблюдателя, то после поворота на 180° он окажется справа от него. В этом случае, как видно из верхней части рисунка 3, нет взаимодействия силовых линий магнитного поля суперзвезды с поверхностью Солнца. Это приведет к значительному сокращению количества пятен на Солнце и увеличению длительности срока низкой его активности. Увеличение пятен на Солнце в основном вызвано взаимодействием силовых линий северного полюса магнитного поля суперзвезды с поверхностью Солнца. Удаление его от точки А1 на значительное расстояние, может привести к прекращению переполюсовки на Солнце и длительному периоду низкой активности Солнца, сопровождающемуся сильным похолоданием на Земле. Нормальная смены солнечной активности возобновится только после приближения северного полюса и нормализации переполюсовки на Солнце.

Таким образом, предложенная гипотеза позволяет аргументированно объяснить сущность всех процессов, происходящих при смене активности и полюсов у Солнца, и причины наблюдающихся при этом отклонений от нормы по длительности периодов между сменой солнечной активности.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

Движение Солнца на разных широтах

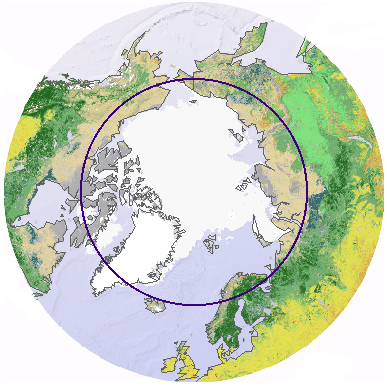

φ = 90° — Северный полюс

Только на полюсе день и ночь длятся по полгода. В день весеннего равноденствия Солнце описывает полный круг по горизонту, затем с каждым днем по спирали поднимается все выше, но не выше 23°27 (в день летнего солнцестояния). После этого виток за витком Солнце опять спускается к горизонту. Его свет многократно отражается ото льдов и торосов. В день осеннего равноденствия Солнце еще раз обходит весь горизонт, и следующие его витки очень постепенно уходят все глубже под горизонт. Заря длится неделями, даже месяцами, перемещаясь на все 360°. Белая ночь постепенно темнеет, и только вблизи дня зимнего солнцестояния становится темно. Это середина полярной ночи. Но Солнце не опускается под горизонт ниже 23°27 Полярная ночь постепенно светлеет и загорается утренняя заря.

φ = 80° — одна из широт Заполярья

Движение Солнца на широте φ = 80° типично для районов, расположенных севернее полярного круга, но южнее полюса. После дня весеннего равноденствия дни очень быстро растут, а ночи укорачиваются, наступает первый период белых ночей — с 15 марта по 15 апреля (1 месяц). Затем Солнце вместо того, чтобы зайти за горизонт, касается его в точке севера и опять поднимается, обходит небо, смещаясь на все 360°. Суточная параллель располагается под небольшим углом к горизонту, Солнце кульминирует над точкой юга и спускается к северу, но не заходит за горизонт и даже не касается его, а проходит выше точки севера и опять совершает очередной суточный виток по небу. Так Солнце поднимается по спирали все выше до дня летнего солнцестояния, который знаменует середину полярного дня. Затем витки суточного движения Солнца спускаются все ниже. Когда Солнце коснется горизонта в точке севера, закончится полярный день, который длился 4,5 месяца (с 16 апреля по 27 августа), наступит второй период белых ночей с 27 августа по 28 сентября. Затем продолжительность ночей быстро нарастает, дни становятся все короче, т.к. точки восхода и захода стремительно смещаются к югу, а дуга суточной параллели над горизонтом укорачивается. В один из дней до дня зимнего солнцестояния Солнце в полдень не поднимается над горизонтом, начинается полярная ночь. Солнце, двигаясь по спирали, уходит все глубже под горизонт. Середина полярной ночи — день зимнего солнцестояния. После него Солнце опять по спирали приближается к экватору. По отношению к горизонту витки спирали наклонены, поэтому при подъеме Солнца к южной части горизонта светает, затем опять темнеет, происходит борьба света и тьмы. С каждым витком дневные сумерки становятся светлее и, наконец, Солнце на миг появляется над южным (!) горизонтом. Этот долгожданный луч означает конец полярной ночи, которая длилась 4,2 месяца с 10 октября по 23 февраля. С каждым днем Солнце все дольше задерживается над горизонтом, описывая все большую дугу. Чем больше широта, тем длиннее полярные дни и полярные ночи, и тем короче между ними период ежесуточной смены дней и ночей. В этих широтах длительные сумерки, т.к. Солнце уходит под горизонт под небольшим углом. В Заполярье Солнце может восходить в любой точке восточного горизонта от севера до юга, и заходить также в любой точке западного горизонта. Поэтому штурман, считающий что Солнце всегда восходит в точке востока и заходит в точке, рискует ошибиться курсом на 90°.

φ = 66°33′ — Северный полярный круг

Широта φ = 66°33′ — предельная широта, отделяющая районы, в которых Солнце каждый день восходит и заходит, от районов, в которых наблюдаются слитые полярные дни и слитые полярные ночи. На этой широте летом точки восхода и захода «широкими шагами» смещаются от точек востока и запада на 90° к северу, так что в день летнего солнцестояния они встречаются в точке севера. Поэтому Солнце, спустившись к северному горизонту, тут же снова поднимается, так что двое суток сливаются в сплошной полярный день (21 и 22 июня). Перед полярным днем и после него наступают периоды белых ночей. Первый — с 20 апреля до 20 июня (67 белых ночей), второй — с 23 июня по 23 августа (62 белые ночи). В день зимнего солнцестояния точки восхода и захода встречаются в точке юга. Между двумя ночами нет дня. Полярная ночь длится двое суток (22, 23 декабря). Между полярным днем и полярной ночью Солнце восходит и заходит каждые сутки, но продолжительность дней и ночей быстро меняется.

φ = 60° — широта Санкт-Петербурга

Знаменитые белые ночи наблюдаются до и после дня летнего солнцестояния, когда «одна заря спешит сменить другую», т.е. Солнце ночами спускается неглубоко под горизонт, так что его лучи освещают атмосферу. Но жители Санкт-Петербурга умалчивают о своих «черных днях», когда Солнце в день зимнего солнцестояния поднимается в полдень всего на 6°33′ над горизонтом. Белые ночи (навигационные сумерки) Санкт-Петербурга особенно хороши в сочетании с его архитектурой и Невой. Они начинаются примерно 11 мая и продолжаются 83 дня до 1 августа. Самое светлое время — середина интервала — около 21 июня. В течение года точки восхода и захода Солнца смещаются по горизонту на 106°. Но белые ночи наблюдаются не только в Санкт-Петербурге, а по всей параллели φ = 60° и севернее вплоть до φ = 90°, южнее φ = 60° белые ночи становятся все короче и темнее. Аналогичные белые ночи наблюдаются в Южном полушарии, но в противоположное время года.

φ = 54°19′ — широта г. Ульяновска

Это широта Ульяновска. Движение Солнца в Ульяновске типично для всех средних широт. Радиус изображенной на рисунке сферы так велик, что по сравнению с ним Земля выглядит точкой (ее символизирует наблюдатель). Географическая широта φ задается высотой полюса над горизонтом, т.е. углом Полюс (Р) — Наблюдатель — Точка Севера (С) в горизонте. В день весеннего равноденствия (21.03) Солнце восходит точно на востоке, поднимается по небу, смещаясь к югу. Над точкой юга — наивысшее положение Солнца в данный день — верхняя кульминация, т.е. полдень, затем оно «по горке» спускается и заходит точно на западе. Дальнейшее движение Солнца продолжается под горизонтом, но наблюдатель этого не видит. В полночь Солнце достигает нижней кульминации под точкой севера, затем снова поднимается к восточному горизонту. В день равноденствия половина суточной параллели Солнца находится над горизонтом (день), половина — под горизонтом (ночь). В следующие сутки Солнце восходит не точно в точке востока, а в точке, немного смещенной к северу, суточная параллель проходит над предыдущей, высота Солнца в полдень больше, чем в предыдущий день, точка захода также смещена к северу. Таким образом, суточная параллель Солнца уже не делится горизонтом пополам: большая ее часть находится над горизонтом, меньшая — под горизонтом. Наступает летняя половина года. Точки восхода и захода все больше смещаются к северу, все большая часть параллели оказывается над горизонтом, полуденная высота Солнца возрастает и в день летнего солнцестояния (21.07 -22.07) в Ульяновске достигает 59°08′. При этом точки восхода и захода смещаются относительно точек востока и запада к северу на 43,5°. После дня летнего солнцестояния суточные параллели Солнца спускаются к экватору. В день осеннего равноденствия (23.09) Солнце опять восходит и заходит в точках востока и запада, проходит по экватору. В дальнейшем Солнце постепенно день за днем спускается под экватор. При этом точки восхода и захода смещаются к югу до дня зимнего солнцестояния (23.12) также на 43,5°. Большая часть параллелей в зимнее время находится под горизонтом. Полуденная высота Солнца уменьшается до 12°14′. Дальнейшее движение Солнца по эклиптике происходит по параллелям, снова приближающимся к экватору, точки восхода и захода возвращаются к точкам востока и запада, дни возрастают, опять наступает весна! Интересно, что в Ульяновске точки восхода смещаются по восточному горизонту на 87°. Точки захода соответственно «гуляют» по западному горизонту. Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе только два раза в году — в дни равноденствий. Последнее справедливо на всей поверхности Земли, кроме полюсов.

φ = 0° — экватор Земли

Движение Солнца над горизонтом в разные времена года для наблюдателя, находящегося в средних широтах (слева) и на экваторе Земли (справа).

На экваторе Солнце два раза в году проходит через зенит, в дни весеннего и осеннего равноденствий, т.е. на экваторе два «лета», когда у нас весна и осень. День на экваторе всегда равен ночи (по 12 часов). Точки восхода и захода Солнца смещаются от точек востока и запада незначительно, не больше, чем на 23°27′ в сторону юга и на столько же в сторону севера. Сумерек практически нет, жаркий яркий день резко сменяется черной ночью.

φ = 23°27′ — Северный тропик

Солнце круто поднимается над горизонтом, днем очень жарко, затем круто опускается под горизонт. Сумерки короткие, ночи очень темные. Самая характерная особенность состоит в том, что Солнце один раз в году, в день летнего солнцестояния, в полдень достигает зенита.

φ = -54°19′ — широта, соответствующая Ульяновску в Южном полушарии

Так же, как и во всем южном полушарии, Солнце восходит на восточном горизонте и заходит на западном. После восхода Солнце поднимается над северной частью горизонта в полдень, в полночь уходит под южный горизонт. А в остальном движение Солнца происходит аналогично его движению на широте Ульяновска. Движение Солнца в южном полушарии аналогично движению Солнца на соответствующих широтах северного полушария. Отличие состоит только в том, что с востока Солнце движется в сторону северного горизонта, а не южного, кульминирует над точкой севера в полдень и затем также заходит на западном горизонте. Времена годы в северном и южном полушариях противоположны.

φ = 10° — одна из широт жаркого пояса

Движение Солнца на данной широте характерно для всех мест, расположенных между северным и южным тропиками Земли. Здесь Солнце два раза в году проходит через зенит: 16 апреля и 27 августа, с интервалом в 4,5 месяца. Дни очень жаркие, ночи темные, звездные. Дни и ночи мало отличаются по продолжительности, сумерек практически нет, Солнце заходит за горизонт, и сразу становится темно.

Источник